Об особенностях молодежной занятости

Автор: Романец И.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970454

IDR: 14970454

Текст статьи Об особенностях молодежной занятости

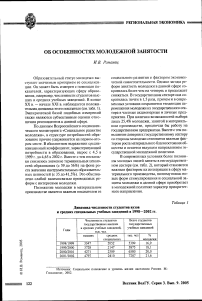

Образовательный статус молодежи выступает значимым критерием ее социализации. Он может быть измерен с помощью показателей, характеризующих сферу образования, например, численности студентов высших и средних учебных заведений. В конце XX в. — начале XXI в. наблюдается положительная динамика этого показателя (см. табл. 1). Эмпирической базой подобных измерений также являются субъективные оценки отношения респондентов к данной сфере.

По данным Всероссийского социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи», в структуре потребностей образование прочно удерживается на первом-втором месте. В абсолютном выражении средневзвешенный коэффициент, характеризующий потребности в образовании, вырос с 4,5 в 1999 г. до 4,65 в 2002 г. Вместе с тем несколько снизилось значение терминальных ценностей образования (с 59 до 56%) на фоне роста значения инструментальных образовательных ценностей (с 35 до 41,5%). Это обусловлено слабой взаимосвязью проводимых реформ с интересами молодежи.

Положение молодежи в материальном производстве является важным показателем ее социального развития и фактором экономической самостоятельности. Однако загоды реформ занятость молодежи в данной сфере сократилась более чем на четверть и продолжает снижаться. В государственном секторе она сократилась почти в 1,5 раза, причем и в современных условиях сохраняется тенденция перемещения молодежи из государственного сектора в частные акционерные и личные предприятия. При наличии возможностей выбора лишь 25,4% молодежи, занятой в материальном производстве, предпочли бы работу на государственном предприятии. Вместе с тем повышение доверия к государственному сектору со стороны молодежи становится важным фактором роста материального благосостояния общества и остается ведущим направлением государственной молодежной политики.

В современных условиях более половины молодых людей заняты в негосударственном секторе (см. табл. 2), который становится важным фактором их интеграции в сферу материального производства, поэтому поиск новых форм стимулирования и социальной защиты молодежи в данной сфере приобретает в молодежной политике характер приоритетного направления.

Таблица 7

Динамика численности студентов вузов и средних специальных учебных заведений в 1998—2002 гг.

|

Годы |

Численность студентов государственных высших и средних учебных заведений, тыс. чел. |

Всего студентов государственных учебных заведений |

||

|

высших |

средних специальных |

тыс. чел |

% молодежи |

|

|

1998/1999 |

3347 |

2052 |

5399 |

16,9 |

|

1999/2000 |

3728 |

2147 |

5875 |

18,1 |

|

2000/2001 |

4271 |

2309 |

6580 |

20,0 |

|

2001/2002 |

4797 |

2410 |

7207 |

21,6 |

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат, 2002.

По характеру труда в материальном производстве молодежь распределяется следующим образом: 89,8% работают по найму; 2,2% трудятся по найму и имеют небольшой собственный бизнес; 2,5% заняты частным бизнесом без образования юридического лица; 5,5% заняты другими видами деятельности (мелкая коммерция, работа в ЛПХ и домашнем хозяйстве)1.

Уровень образования молодежи, занятой в материальном производстве, достаточно высок. Так, более 2/3 из них владеют не только профессией, но и имеют соответствующее профессиональное образование, что свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале молодежи (табл. 3).

О положении молодежи в материальном производстве можно также судить и по уровню ее профессиональной квалификации, степени соответствия профессии выполняемой работе: чем выше оценки этих показателей,

==• -'. .. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА • тем устойчивее социально-профессиональное положение и выше статус молодежи в материальном производстве (см. табл. 4).

В профессиональной молодежной группе рабочих, занятых в промышленности и на транспорте, возросли оценки соответствия приобретенной профессии реально выполняемой работе и удовлетворенности профессией; в группе инженерно-технических работников растет оценка удовлетворенности профессией и ее престиж, что свидетельствует о росте профессионального самоопределения молодых людей и повышении их социальнопрофессионального статуса в большинстве профессиональных групп.

Анализ изменения положения молодежи в непроизводственной сфере позволяет полнее определить особенности ее социального развития. Так, к началу 2003 г. в этой сфере было занято более 21% молодежи, что явля-

Таблица 2

Структура занятости молодежи в материальном производстве на предприятиях разных форм собственности, 2002 г.

(в % к работающим)

|

Сферы производства |

Предприятия, организации и учреждения по видам собственности |

|||||||

|

государственные |

муниципальные |

частные акционерные |

личные |

колхозные, совхозные |

акцио нерные в с/х |

смешанные |

другие |

|

|

Материальное Производство |

41,4 |

0,5 |

29,3 |

2,6 |

2,6 |

15,7 |

4,8 |

3,1 |

|

В целом занятость молодежи |

45,9 |

3,3 |

31,4 |

3,1 |

1,2 |

7,3 |

3,4 |

1,3 |

Составлено по данным Всероссийского социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи» (1999—2002 гг.), проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 12 регионах РФ (выборка —2012 человек в возрасте 15—29 лет).

Таблица 3

Уровень образования молодежи в основных профессиональных группах материального производства в 1999—2002гг. (% по каждой группе)

|

Профессиональные группы |

Образование |

|||||

|

среднее |

общее |

среднее |

специальное |

незаконченное высшее |

высшее |

|

|

1999 г. |

2002 г. |

1999 г. |

2002 г. |

1999 г. |

2002 г. |

|

|

Промышленные рабочие |

27,0 |

31,7 |

58,6 |

51,2 |

6,5 |

2,4 |

|

Рабочие легкой промышленности |

22,7 |

27,8 |

68,2 |

55,6 |

4,5 |

5,6 |

|

Строительные рабочие |

23,1 |

23,0 |

65,4 |

51,4 |

7,7 |

11,4 |

|

Сельскохозяйственные рабочие |

34,1 |

35,5 |

43,2 |

41,9 |

6,8 |

9,7 |

|

Транспортные рабочие |

30,3 |

37,0 |

52,8 |

52,1 |

5,6 |

6,8 |

|

Инженерно-технические работники |

9,7 |

15,5 |

45,1 |

36,5 |

42,4 |

45,2 |

|

В целом среди занятых в материальном производстве |

24,4 |

28,4 |

55,5 |

48,1 |

12,2 |

13,5 |

Составлено по данным Всероссийского социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи» (1999—2002 гг.), проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 12 регионах РФ (выборка — 2012 человек в возрасте 15—29 лет).

Таблица 4

Характеристика социально-профессионального статуса молодежи, занятой в сфере распределения и обмена в организациях различных форм собственности и в зависимости от характера труда

|

Форма собственности, характер трудовой деятельности |

Соответствие профессии выполняемой работе, К* = 4 |

Удовлетворенность профессией, К = 3 |

Престиж профессии, К = 3 |

Уровень квалификации, К = 7 |

|

Государственная |

2,69 |

1,82 |

1,75 |

4,78 |

|

Частная |

2,38 |

1,77 |

1,82 |

4,72 |

|

Работа по найму |

2,49 |

1,74 |

1,82 |

4,71 |

|

Свой бизнес |

2,04 |

1,83 |

1,92 |

3,76 |

* К — средневзвешенные коэффициенты по семибалльным, четырехбалльным и трехбалльным шкалам.

Составлено по данным Всероссийского социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи» (1999—2002 гг.), проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 12 регионах РФ (выборка — 2012 человек в возрасте 15—29 лет).

ется важным резервом расширенного воспроизводства среднего класса как фактора поддержания стабильности реформируемого общества. Подавляющее большинство занятой здесь молодежи работают в негосударственном секторе экономики: 81% выполняют работу по найму, 8% владеют собственным бизнесом с привлечением наемного труда, 11 % занято мелким предпринимательством. Больше половины из них имеют среднее специальное образование, приблизительно каждый четвертый — незаконченное высшее и высшее образование; 75 % оценивают уровень своей квалификации выше среднего и 25 % — как высший, что свидетельствует о качественном улучшении структуры работающих в данной сфере. В то же время у молодежи, занятой в государственном секторе, социально-профессиональный статус по ряду характеристик выше, чем у работающих в частном секторе: реально выполняемая ими работа чаще соответствует при обретенной профессии, выше удовлетворенность профессией и уровень квалификации.

Однако заработная плата, следовательно и престижность профессионального труда, существенно выше в частном секторе, а занятая в нем молодежь образует группу не только более передовую («продвинутую») в социальном отношении, но и референтную (эталонную) для остальных. Среди молодых предпринимателей существенно ниже уровень квалификации и соответствие профессиональной подготовки характеру выполняемой работы. В то же время в этой группе значительно выше субъективные показатели своего статуса — престижа профессии и удовлетворенности ею2. Тем самым усиливается мотивационный стимул не только для изменений в структуре молодежной занятости внутри непроизводственной сферы, но и для миграции молодежи из сферы материального производства в другие секторы экономики.

Таблица 5

Влияние уровня квалификации молодежи на ее материальное положение (% по группам)

|

Уровень квалификации |

Уровень материального положения |

||

|

низкий |

средний |

высокий |

|

|

Низкий |

51,3 |

40,7 |

8,0 |

|

Средний |

46,1 |

44,0 |

9,9 |

|

Высокий |

41,9 |

43,8 |

14,3 |

Составлено по данным Всероссийского социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи» (1999—2002 гг.), проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 12 регионах РФ (выборка — 2012 человек в возрасте 15—29 лет).

Отражаясь в сознании молодых людей как неравенство возможностей профессионального самоопределения и социальная несправедливость, подобное расслоение неизбежно ведет к росту напряженности в молодежной среде. Так, ниже среднего оценивают возможность роста заработной платы 42% работающих по найму и 24% занимающихся коммерцией, возможность сделать карьеру — 48 и 19% соответственно, открыть собственное дело — 67 и 4%3.

Улучшение материального положения становится признаком социального развития, если только оно достигается в результате труда в общественном производстве. Данные табл. 5 указывают на наличие связи между уровнем квалификации и материальным положением молодых людей, в то же время разница между полученными процентными соотношениями не настолько значима, чтобы однозначно судить о характере подобной зависимости.

В частности, анализ связи материального положения с другими характеристиками труда, например с уровнем потребностей молодежи в интересной работе, выявляет обратную зависимость: чем он выше, тем меньше доля молодых людей, высоко оценивающих свое материальное положение. Весьма низка связь между добросовестным трудом, высокой квалификацией и уровнем материального вознаграждения, следовательно, результаты труда по-прежнему не являются доминирующим фактором материального благополучия российской молодежи.

Главными препятствиями улучшения материального положения и экономической самостоятельности молодежи являются противоречия и имеющие место факты дискриминации молодежи в оплате труда, рост стоимости жизни, а также несовершенство правовой системы в целом.

Рост численности молодежи в последние годы обусловил рост ее доли в составе трудоспособного населения страны, что увеличило нагрузку на рынок труда. По данным Минтруда РФ, к началу 2003 г. доля молодежи в общей численности официально зарегистрированных безработных составляла более 32 %, из них: 24 % — лица, окончившие школу, 36 % — средние специальные учебные заведения, 15—16 % — выпускники вузов. Продолжительность поиска и ожидания работы среди молодежи в среднем составляет восемь месяцев4.

Образование, включая профессиональную подготовку, выступает в современных условиях фактором воспроизводства рабочей силы, подготовки молодежи к вступлению на рынок труда в соответствии с предъявляемыми им требованиями 5. Служба занятости обеспечивает на макро- и мезоуровнях взаимодействие с молодежью как субъектом рынка труда, привнося в процессы его формирования и функционирования ряд особенностей, в том числе и социально-психологического характера. Именно возможность социально-психологических перемен предопределяет перспективы ассимиляции в рыночной среде для различных категорий населения, их включения в новые социально-экономические отношения.

Формирование эффективного механизма регулирования молодежного рынка труда предполагает, прежде всего, организацию помощи в трудоустройстве путем создания дополнительных рабочих мест, в обеспечении информацией, переобучении и переподготовке. Службы занятости должны содействовать адаптации молодежи к специфике социальной и профессиональной структуры регионального социально-экономического пространства6.

Таблица 6

Распределение выпускников учебных заведений Краснодарского края по их индексным оценкам работы молодежной службы занятости

|

Направления работы |

СОШ (28 %) |

ПТУ (9 %) |

ССУЗ (19%) |

ВУЗы (35 %) |

|

Информационная деятельность |

0,29 |

0,58 |

0,64 |

0,60 |

|

Деятельность по трудоустройству |

0,35 |

0,67 |

0,65 |

0,57 |

|

Консультативная деятельность |

0,25 |

0,15 |

0,80 |

0,70 |

|

Деятельность по обучению |

0,35 |

0,37 |

0,72 |

0,46 |

|

Деятельность по социальной адаптации |

0,22 |

0,15 |

0,67 |

0,65 |

Составлено по данным выборочного обследования (выборка — 896 респондентов).

Выборочные обследования взаимодействия молодежи как субъекта рынка труда и службы занятости Краснодарского края позволили выстроить следующую оценочную шкалу (от 0 до 1) различных видов деятельности этого социального института (см. табл. 6). Так, более 60 % респондентов, завершивших или завершающих учебу в вузах, считают, что почти все выделенные направления деятельности молодежной службы занятости представляются им важными и необходимыми. В то же время лишь чуть более 30 % из них полагают, что на практике реально создаются возможности реализации их социально-профессиональных требований с помощью услуг, предлагаемых службами занятости.

Анализ результатов проведенного обследования позволяет сделать вывод, что взаимодействие структур по управлению молодежной занятостью и выпускников учебных заведений профессионального и специального образования Краснодарского края можно характеризовать как достаточно продуктивное. Результативность взаимодействия служб молодежной занятости с выпускниками общеобразовательных школ следует оценивать в аспекте социально-психологического феномена «самоограниченности» стратификационной позиции этой группы респондентов. Молодые люди, не сумевшие по разным причинам реализовать свои намерения продолжить обучение в вузах, ориентированы в основном на временный вариант получения работы, поэтому для этой группы молодежи обычно характерны сравнительно низкие запросы и адаптивно-конформистское поведение.

Изучение особенностей взаимодействия молодежи и служб занятости на примере Краснодарского края дает возможность утверждать, что комплексное выявление потребностей молодежи и происходящих перемен в стратификационной системе общества позволит специализированным структурам по ре гулированию занятости способствовать более полному удовлетворению указанных потребностей. Кроме того, такую деятельность можно рассматривать как эффективный метод воздействия на развитие социально-экономических отношений в регионе.

Очевидно, что рынок труда в современной России не является достаточно гибким и не учитывает все особенности трудовой мотивации такой многочисленной и специфической социальной группы, как молодежь (то есть, социально-возрастной группы населения от 14 до 30 лет).

Обеспечение сбалансированности молодежного рынка труда предполагает преодоление информационной асимметрии, вызывающей несоответствие предложения на региональном рынке труда потребностям экономики в рабочей силе соответствующего образовательного и квалификационного уровней. Это требует совершенствования механизма государственного регулирования рынка труда (включая его нормативно-правовую базу, повышение эффективности деятельности государственной службы занятости, организацию системы подготовки и переподготовки кадров, психологической поддержки и т. д.)7.

Список литературы Об особенностях молодежной занятости

- Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в РФ: 2002 г. М.: Логос, 2003. С. 57.

- Шулус А., Мкртчян Г. Проблемы молодежного рынка труда//Общество и экономика. 2001. №10. С. 142.

- Гончар Г.П. Государственная политика занятости как фактор устойчивого развития региона//Международная конференция «Устойчивое развитие Юга России: состояние, проблемы, перспективы». Ростов-на-Дону: СКАГС, 2003.