Об особенностях назначения и эффективности иных мер уголовно-правового характера

Автор: Бархатова Е.Н.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 1 (29), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется эффективность иных мер уголовно-правового характера, предлагаются способы ее повышения, решаются вопросы совершенствования уголовно-правовых норм о данных мерах. Исследованы цели каждой меры уголовно-правового характера, исходя из чего проанализирована целесообразность выделения в законе конкретных мер. Проведен обзор мнений относительно законодательной регламентации иных мер уголовно-правового характера. Проведено соотношение иных мер уголовно-правового характера с иными смежными институтами, рассмотрена возможность объединения нескольких институтов в один. Рассмотрено влияние иных мер уголовно-правового характера на рецидивную преступность. Особое внимание уделено конфискации имущества с позиций расширения пределов ее применения. Сделан акцент на двойственной правовой природе судебного штрафа, нарушающей структуру построения Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации и логику применения закона. Оценен порядок применения принудительных мер медицинского характера, не позволяющий в полном объеме достигнуть цели обеспечения безопасности. Особое внимание обращено на категорию «существенность вреда», не получившую должного освещения в нормативных документах, что повлекло противоречия в ее оценке и, соответственно, способствовало формированию разных подходов к решению вопроса о применении или неприменении принудительных мер медицинского характера. Сделан вывод о различном происхождении причин, по которым та или иная мера уголовно-правового характера мало применяется на практике либо, несмотря на активное применение, не приносит ожидаемых результатов. Предложены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а также в соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся особенностей назначения судебного штрафа, фактов и обстоятельств, подлежащих оценке судом при принятии такого решения, а также урегулирования порядка применения конфискации имущества к лицам, совершающим незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Рекомендовано разъяснить на законодательном уровне существенность ожидаемого вреда, определяющую окончательное решение о применении принудительных мер медицинского характера к конкретному лицу.

Иные меры уголовно-правового характера, принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества, судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности, существенность ожидаемого вреда, уголовно-правовое воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/143182343

IDR: 143182343 | УДК: 343.242 | DOI: 10.55001/2587-9820.2024.60.63.002

Текст научной статьи Об особенностях назначения и эффективности иных мер уголовно-правового характера

Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее – УК РФ) предусматривает возможность применения различных форм уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступления, носящих как карательный, так и профилактический характер. Раздел IV УК РФ объединяет в себе положения о таких мерах уголовно-правового характера, как принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф. Данные меры преследуют различные, но пересекающиеся цели. Так, принудительные меры медицинского характера направлены на предупреждение новых негативных проявлений со стороны лица, которому они назначены по факту совершения им деяния, представляющего угрозу для общества. Кроме того, данные меры призваны оказать помощь такому лицу путем его оздоровления и возвращения в общество.

Цель конфискации имущества заключается в восстановлении социальной справедливости и предотвращении совершения новых преступлений (в случаях, когда изымаются орудия и средства совершения преступления или средства, за счет которых финансировалась преступная деятельность).

Судебный штраф применяется с целью обеспечить безопасность общества за счет гуманного отношения к лицу, совершившему преступление, но раскаивающемуся и характеризующемуся положительно. Таким образом государство демонстрирует свое великодушие и доверие гражданам, укрепляя авторитет закона в обществе.

Вместе с тем, несмотря на очевидно положительные побуждения законодателя, в последнее время эффективность иных мер уголовноправового характера, так же как и их регламентация, вызывает сомнения. Например, М. Ю. Дворецкий указывает, что законодатель до сих пор концептуально и окончательно не определился с построением системы иных мер уголовно-правового характера [1, с. 117]. М. Р. Васильева и вовсе называет иные меры уголовно-правового характера доктринальной абстракцией [2, с. 148].

Основная часть

Относительно отдельных мер в науке уголовного права высказываются мнения о недостаточности регулирования. Так, М. В. Бавсун указывает относительно принудительных мер медицинского характера: «…законодатель данную сферу жизнедеятельности человека практически полностью игнорирует, оставляя по сути все на откуп ведомственному регулированию. При этом именно уголовно-правовое регулирование обозначенных в работе проблем страдает в большей степени. Так, несмотря на достаточно длительную историю существования принудительного лечения в стационарных условиях лиц, страдающих психическими расстройствами, в Уголовном кодексе Российской Федерации до сих пор не определена правовая природа данной меры» [3, с. 180].

Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2018 по 2022 годы2 свидетельствуют о том, что принудительные меры медицинского характера применяются в среднем с одной и той же частотой. Что касается конфискации имущества, то наблюдается рост числа фактов ее применения, а количество случаев назначения судебного штра- фа, наоборот, сократилось практически в два раза в 2022 году по сравнению с 2019 годом (таблица 1).

Таблица 1

Сведения о числе примененных мер уголовно-правового характера в Российской Федерации за период 2018–2022 гг.

|

Год |

Общее число осужденных |

Число лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера |

Число лиц, к которым применена конфискация имущества |

Число лиц, к которым применен судебный штраф |

|

2022 |

578 751 |

7 835 |

4 195 |

20 311 |

|

2021 |

565 523 |

7 642 |

3 463 |

36 690 |

|

2020 |

530 998 |

7 064 |

2 580 |

56 979 |

|

2019 |

598 207 |

7 866 |

2 616 |

52 462 |

|

2018 |

658 291 |

8 171 |

2 459 |

33 329 |

Снижение числа случаев освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа обусловлено тем, что Верховный Суд Российской Федерации фактически усложнил процедуру применения данной меры, указав, что «для применения к обвиняемому судебного штрафа первостепенное значение имеют возмещение ущерба или принятие мер по заглаживанию вины иными способами. Но освобождать от уголовной ответственности можно не за любые социально одобряемые действия, а только за те, которые касаются вреда, причиненного данным конкретным преступлением. И при этом суд в каждом случае вправе решать, достаточно ли предпринятых виновным действий «для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позво- ляющее освободить его от уголовной ответственности»1.

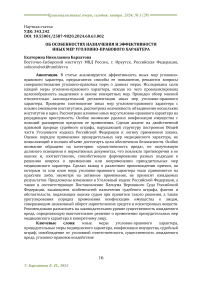

Структура преступлений в зависимости от того, применена ли к лицам, их совершившим, та или иная принудительная мера медицинского характера, сформировалась следующим образом (рис. 1).

преступления против собственности преступления против жизни и здоровья иные

Рис. 1. Структура преступности по критерию «Применение к лицам, совершившим преступления, принудительных мер медицинского характера» (в Российской Федерации в 2022 году)

Конфискация имущества в 2022 году в преимущественном большинстве случаев применялась по уголовным делам о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности (в основном по делам о незаконном обороте наркотиков) – 2 547 случаев из 4 195 (60,7 %).

Судебный штраф в половине случаев применяется по делам о преступлениях против собственности (10 694 из 20 311 в 2022 году, или в 52,7 % случаев)1.

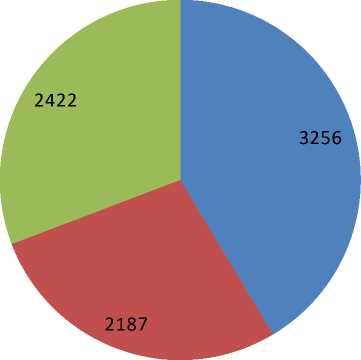

Если сравнивать в динамике процентное соотношение числа лиц, к которым применены соответствующие иные меры уголовноправового характера, с общим числом привлеченных к уголовной ответственности, то получаются следующие результаты (рис. 2).

Рис. 2. Процентное соотношение числа лиц, к которым применены соответствующие иные меры уголовно-правового характера, с общим числом привлеченных к уголовной ответственности в динамике за период 2018–2022 гг.

(в Российской Федерации)

Анализируя категорию дел, по которым применяются данные меры, следует сделать вывод, что конфискация имущества применяется недостаточно эффективно. Так, например, возможности конфискации имущества при расследовании преступлений против собственности трудно переоценить. Массовая доля преступлений против собственности в общей структуре преступности ежегодно составляет в среднем 50 %. Вместе с тем данные о примененной конфискации имущества свидетельствуют о том, что такой ресурс по указанным преступлениям правоприменителем не используется. Возможно, тому есть объективное объяснение: значительная часть преступлений против собственности совершены неизвестными лицами, установить которых не представляется возможным. Разумеется, решить вопрос о конфискации имущества в данном случае также невозможно.

Интересен вопрос о том, насколько часто лица, освобожденные от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа, снова совершают преступления. По данным за 2022 год, из общего количества осужденных 5 317 ранее уже привлекались к уголовной ответственности, но были освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям, к каковым относится и судебный штраф1. Таким образом, определенная доля лиц, которым государство предоставило кредит доверия, не оправдывают его.

В качестве промежуточного вывода следует указать, что имеющийся уголовно-правовой ресурс в виде иных мер уголовно-правового характера в ряде случаев используется правоприменителем недостаточно активно, с другой стороны – не является ожидаемо эффективным. Причем следует отметить закономерность: меры, применяемые более активно, в результате менее эффективны (как можно убедиться на примере судебного штрафа), более эффективные же меры (например, конфискация имущества) применяются реже (в сравнении статистических данных из таблицы 1).

Наряду с разрешением вопроса об эффективности иных мер уголовно-правового характера необходимо рассмотреть проблемы их назначения.

Принудительные меры медицинского характера . По смыслу ст. 97 УК РФ, такие меры могут быть назначены лицам, указанным в ч. 1 данной статьи, только если имеющиеся у них психические расстройства (исключающие вменяемость или не исключающие таковой) могут повлечь причинение данными лицами иного существенного вреда либо связаны с опасностью для себя или других лиц.

Существенность ожидаемого вреда как оценочная категория не получила разъяснения в уголовном законе. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера»2 также не раскрывает содержание категории «существенный вред», однако, в п. 17 данного Постановления указывает, что о возможности причинения лицом иного существенного вреда может свидетельствовать в том числе его склонность к совершению насильственных действий в отношении других лиц или к причинению вреда самому себе, а также к совершению иных общественно опасных действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничтожению или повреждению имущества). По смыслу закона и с учетом указанных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации можно заключить, что существенный вред заключается в совершении преступления. Вместе с тем следует акцентировать внимание на том, что в вышеуказанном Постановлении в качестве существенного вреда фигурируют в основном преступления против личности и собственности, а также преступления, дополнительным объектом в которых выступают жизнь, здоровье или собственность потерпевшего. Полагаем, что такой подход необоснованно сужает круг возможных общественно опасных последствий. Любое преступление (уже в силу того, что нашло отражение в уголовном законе) является достаточно опасным, чтобы быть признанным существенным вредом. В этой связи считаем целесообразным рекомендовать Пленуму Верховного Суда Российской Федерации конкретизировать определение существенного вреда, указав, что под таковым следует признавать возможность причинения лицом вреда собственным жизни или здоровью, а также совершение любого преступления, ответственность за которое предусмотрена уголовным законом.

Кроме того, сам факт назначения принудительных мер медицинского характера только в случаях, когда от лица ожидают последующего общественно опасного поведения, заставляет задуматься. В литературе справедливо отмечается: «Поскольку лицо, страдающее психическим расстройством, становится объектом внимания уголовного права только при совершении уголовно наказуемого деяния, его опасность понимается как высокая степень вероятности (риск) совершения нового деяния, предусмотренного нормами Особенной части УК РФ» [4, с. 177]. Например, сегодня судебнопсихиатрическая экспертиза показала, что человек не опасен, но в дальнейшем обстоятельства его жизни изменились, что спровоцировало совершение им нового общественно опасного деяния. Статьи 23–24 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»3 устанавливают случаи необходимости освидетельствования больного, в том числе без его добровольного согласия или согласия его законного представителя, в частности в случаях ухудшения его психического состояния, могущего привести к совершению им противоправных деяний, опасных для окружающих. Вместе с тем момент такого освидетельствования может быть упущен ввиду объективных причин и если лицо не находится на лечении в стационаре, и как следствие – совершение нового общественно опасного деяния. В связи с этим, а также учитывая приоритет профилактики над действиями постфактум, полагаем, что принудительные меры медицинского характера должны применяться ко всем лицам, совершившим уголовно наказуемое деяние в состоянии невменяемости, либо если психическое расстройство наступило у них после совершения преступления, либо преступление совершено ограниченно вменяемым лицом. Единственное требование в данном случае – установление причинноследственной связи между психиче- ским расстройством и совершенным преступлением.

Конфискация имущества . В доктрине уголовного права сложилось неоднозначное отношение к статусу конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. «Трудности при установлении правовой природы конфискации имущества в новом качестве приводят к низкой эффективности ее как меры уголовно-правового характера при назначении судами» [5, с. 39–40].

Указанные в законе случаи конфискации имущества вызывают вопросы. Так, ч. 1 ст. 104.1 УК РФ четко определяет преступления, в результате совершения которых незаконным путем получены деньги, ценности или иное имущество, подлежащее конфискации. Считаем такую конкретизацию излишней ввиду очевидности факта приобретения имущества преступным путем, основанной на диспозиции нормы, указывающей на обязательность или возможность наступления таких последствий.

Вопрос вызывает и тот факт, что в том же п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ относительно отдельных составов указывается на обязательное наличие корыстных мотивов при совершении преступления для того, чтобы у правоприменителя появилась возможность использовать ресурс конфискации имущества. Полагаем, что зависимость применения конфискации имущества от наличия корыстных мотивов не должна устанавливаться, поскольку цель конфискации не кара и не исправление осужденного, а восстановление социальной справедливости – вернуть или компенсировать потерпевшему утраченное им. Кроме того, целью конфискации имущества выступает предупреждение новых преступлений, например незаконного сбыта или приобретения имущества, приобретенного преступным путем.

Кроме того, считаем целесообразным применять конфискацию имущества к лицам, совершившим сбыт наркотических средств или психотропных веществ, независимо от установления факта получения ими оплаты за наркотики в виде денег, ценностей, иного имущества, криптовалюты. Полагаем, в таких случаях у данных лиц должно изыматься имущество на сумму, соответствующую стоимости сбытых ими наркотических средств или веществ, определяемой по среднерыночной стоимости таких веществ, находящихся в законном обороте.

Судебный штраф . Одним из вопросов, до сих пор не нашедших отражения в УК РФ с момента появления в нем главы 15.2, остается вопрос о правилах назначения судебного штрафа при совокупности преступлений. Неясно, как в этом случае определять размер судебного штрафа, распространяются ли на судебный штраф правила назначения наказания (частичное или полное сложение, либо поглощение менее строгого наказания более строгим). Учитывая ч. 2 ст. 3 УК РФ, суд не может распространить правила назначения наказания по совокупности преступлений на процедуру назначения судебного штрафа. При этом применение судебного штрафа в случаях совершения лицом нескольких преступлений небольшой или средней тяжести допускается. На это указывает Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-ственности»4, отмечая в п. 16.1, что подобный факт не препятствует освобождению лица от уголовной ответственности на основании ст. 76.2

УК РФ. Вместе с тем суды, вынужденно пренебрегая принципом законности, применяют закон по аналогии, назначая судебный штраф по правилам назначения наказания. Так, Хасавюртовским районным судом Республики Дагестан лицо признано виновным в совершении 5 эпизодов преступной деятельности (ч. 2 ст. 159 УК РФ), назначен судебный штраф по каждому эпизоду в размере 20 тыс. руб., суд применил ч. 2 ст. 69 УК РФ, и путем частичного сложения судебный штраф был установлен в размере 55 тыс. руб. [цит. по 6, с. 167].

Полагаем, в данном случае вопрос должен состоять не в правилах назначения судебного штрафа, а в наличии возможности освобождать лицо от уголовной ответственности по данному основанию при совокупности преступлений. Тот факт, что лицо совершило не одно, а несколько преступлений, указывает на злостный характер его действий, повышенную степень общественной опасности самого лица, что препятствует его освобождению от уголовной ответственности. Можно допустить, что лицо совершило два преступления по неосторожности, в таком случае действительно можно рассмотреть вопрос об освобождении его от уголовной ответственности (разумеется, если соблюдены все необходимые условия). Указываем именно два, но не более, поскольку совершение череды разнообъектных преступлений по неосторожности вряд ли возможно, а повторность в современном уголовном законе приводит к изменению категории преступления, что в принципе препятствует освобождению от уголовной ответственности по какому-либо из оснований, предусмотренных главой 11 УК РФ, в т. ч. в связи с назначением судебного штрафа. Однако такая ситуация возникает нечасто, представляет собой идеальную совокупность и является в большей степени исключением из правила. К примеру, лицо причинило по неосторожности вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и также по неосторожности уничтожило или повредило имущество последнего (ч. 1 ст. 168 УК РФ). Данные последствия наступили в результате одного действия, например, неосторожного обращения с огнем. Согласимся, что для подобных случаев необходимо установить в законе норму, регламентирующую правила назначения судебного штрафа и определения его размера при освобождении лица от уголовной ответственности за совокупность преступлений.

Соответствующие изменения должны быть внесены и в п. 16.1 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». Например, должно быть указано, что судебный штраф может назначаться при освобождении лица от уголовной ответственности за совокупность преступлений, при этом суду надлежит учитывать форму вины, характер преступлений, а также их количество, которое может свидетельствовать о злостном характере действий преступника.

Выводы и заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам.

Во-первых, имеющийся уголовноправовой ресурс в виде иных мер уголовно-правового характера в ряде случаев используется правоприменителем недостаточно активно, с другой стороны – не является ожидаемо эффективным.

Во-вторых, категория «существенность ожидаемого вреда» применительно к принудительным мерам медицинского характера нуждается в конкретизации путем разъяснения на уровне Пленума Верховного Суда Российской Федерации, что под таковой следует признавать возможность причинения лицом вреда собственным жизни или здоровью, а также совершения любого преступления, ответственность за которое предусмотрена уголовным законом.

В-третьих, целесообразно применять конфискацию имущества к лицам, совершившим сбыт наркотических средств или психотропных веществ, независимо от установления факта получения ими оплаты за наркотики в виде денег, ценностей, иного имущества, криптовалюты. В таких случаях у данных лиц должно изыматься имущество на сумму, соответствующую стоимости сбытых ими наркотических средств или веществ, определяемой по среднерыночной стоимости таких веществ, находящихся в законном обороте.

В-четвертых, в законе необходимо установить норму, регламентирующую правила назначения судебного штрафа и определения его размера при освобождении лица от уголовной ответственности за совокупность преступлений.

Полагаем, предложенные изменения и разъяснения позволят сформировать единообразную судебную практику, повысить эффективность иных мер уголовно-правового характера и будут способствовать реализации принципа законности и справедливости в полном объеме.

Список литературы Об особенностях назначения и эффективности иных мер уголовно-правового характера

- Дворецкий, М. Ю. Система иных мер уголовно-правового характера в контексте эффективной реализации уголовной ответственности в эпоху финансово-экономических перемен // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки: науч. журн. 2014. № 5. С. 116-120.

- Васильева, М. Р. О генезисе и природе иных мер уголовно-правового характера // Вестник экономики, права и социологии: науч.-практ. и аналит. журн. 2016. № 2. С. 148-151.

- Бавсун, М. В. Принудительные меры медицинского характера: актуальные вопросы применения // Вестник Кузбасского института: науч. журн. 2020. № 3. С. 179-187. EDN: RAUZLJ

- Полубинская, С. В. Назначение принудительных мер медицинского характера // Труды Института государства и права РАН: науч. журн. 2016. № 4. С. 173-186.

- Куликов, А. В., Хибнерс, Ю. А. Проблемы назначения и применения конфискации имущества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки: науч. журн. 2021. № 1. С. 39-46.

- Лямкина, Н. И. Вопросы назначения судебного штрафа // Вестник Омского университета. Серия "Право": науч. журн. 2019. Т. 16. № 3. С. 164-170.