Об особенностях погребальной архитектуры Китая эпохи классического средневековья (династия Тан)

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И., Кудинова М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные конструктивные особенности 18 погребальных комплексов (мавзолеев), принадлежавших императорам и членам правящего дома династии Тан (618-907). Все некрополи расположены на территории современной пров. Шэньси, КНР. К настоящему времени раскопан только мавзолей Цзинлин, где был захоронен император Ли Сюань (862-888). Большинство гробниц построено по сходному образцу. Могильные конструкции сооружались в южном склоне холма, над могилой возводили курган высотой ок. 20 м. По периметру комплекс окружен стеной, к южным воротам проложены дороги, между которыми располагалась так называемая аллея духов, образованная каменными скульптурами и колоннами. К южной стене примыкал зал для жертвоприношений, неподалеку от которого находился «нижний дворец», где проживали чиновники, несшие службу при мавзолее. Стены внутри гробниц покрывали росписи. Большая часть некрополей ограблена, однако до нас дошли в большом количестве изделия из глазурованной керамики и фарфора: предметы мелкой пластики, керамическая посуда и лампы, а также изделия из железа, бронзы, нефрита и т. д. Материалы могильных комплексов танских императоров представляют собой ценный источник для изучения не только китайской культуры, но и отдельных аспектов материальной и духовной культуры кочевого населения Северной Азии. Находки последних лет свидетельствуют о влиянии китайской инженерно-технической мысли на формирование комплекса вооружения и конской упряжи, характерного для культуры номадов. В то же время прослеживается и обратное влияние: отдельные элементы погребальной практики кочевых народов включаются в состав традиционного китайского заупокойного обряда и становятся его неотъемлемой частью.

Археология китая, погребальные комплексы, средневековье, династия тан, кочевники, "аллея духов"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522232

IDR: 14522232 | УДК: 904.57(510)

Текст научной статьи Об особенностях погребальной архитектуры Китая эпохи классического средневековья (династия Тан)

Для изучения характерных особенностей погребальной архитектуры классического средневековья мы обратились к материалам 18 могильных комплексов (мавзолеев) императоров династии Тан (даты захоронений с 635 до 888 г.), расположенных в центральной части современной пров. Шэньси (Китай), вдоль линии длиной ок. 100 км с востока на запад. Начиная с 1953 г. памятники неоднократно осматривались местными археологами, но пока раскопана (в 1995 г.) только одна гробница Цзинлин, где захоронен император Ли Сюань (862–888); также на территории некрополей ведутся активные раскопки могил знати (см.: [Лю Сянъян, 2003; Eckfeld, 2005; История…, 2014, с. 714–716]). Большинство (14) императорских мавзолеев строилось по сходному образцу, в основе которого лежали градостроительные принципы эпохи Суй–Тан. Площадку для могильных конструкций выкапывали в южном склоне невысокого холма и закрывали курганом из трамбованной (для курганов знати – насыпной) земли, высотой ок. 20 м. По периметру его окружали два ряда глинобитных стен, ориентированных по линии север – юг; в одном случае был огорожен весь холм полностью. В южном отрезке стены проделаны трое главных ворот, к которым проложены три дороги, причем между второй и третьей размещена «аллея духов» из монументальных каменных скульптур (сановники, львы, носороги, лошади и всадники, крылатые звери) и колонн (см.: [Комиссаров, Кудинова, Соловьев, 2012]). В мавзолее Чжаолин, где захоронен фактический основатель династии, император Ли Шиминь, северные ворота украшены шестью каменными барельефами, изображающими его боевых коней [Zhou Xiuqin, 2009]. Вообще кони, в том числе и крылатые (символ скорости), занимают заметное место в искусстве эпохи Тан (погребальная пластика, фрески, картины), что отражает возросшую роль всаднической культуры. Следует отметить также большее, чем ранее, использование монументальной каменной скульптуры в оформлении надмогильного пространства танских захоронений. Так, в Чжаолин от северных ворот к площадке-жертвеннику вела дорога, вдоль которой попарно были установлены статуи, изображавшие вассалов империи.

Многочисленные каменные стелы украшены эпитафиями и текстами буддийских сутр, но наиболее знаменита стела без надписи перед курганом императрицы У Цзэтянь (624–705) в мавзолее Цяньлин. Некоторые исследователи полагают, что тем самым заказчица подчеркнула высшую степень своих добродетелей – настолько очевидных, что о них не надо говорить; дру- гие видят в этом воплощение буддийской идеи о пустотном характере всего сущего (своего рода китайская вариация на извечную тему «The rest is silence»).

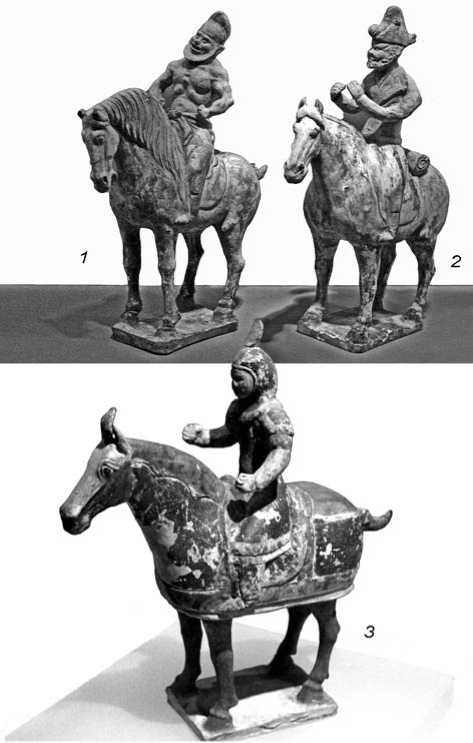

Как правило, к внутренней южной стене примыкал зал для жертвоприношений, в юго-западном углу размещался т. н. нижний дворец, в котором проживали чиновники, назначенные на службу при мавзолее. С каждым из мавзолеев связаны десятки (наибольшее количество – 167 идентифицированных) могил императорских родственников и высших чиновников. Уже раскопаны могилы принцессы Юнтай (684–701), принцев Чжанхуай (654–684) и Идэ (682–701), генерала-тюрка Аши-на Чжуна (ум. в 675 г.) и др. [Fong, 1991; Бэй Гэньсин, Фань Инфэн, 2004; Лю И, 2010, гл. 5.14]. В них главная (задняя) могильная камера с каменным саркофагом, украшенным резьбой, соединена переходом еще с одной (передней) кирпичной камерой, тоже перекрытой купольной крышей. Они расположены под курганом, к которому ведет наклонный и длинный коридор-дромос, связанный с местом захоронения горизонтальным коридором, проходящим через несколько «гротов» и «внутренних дворов» (основание для воздушных шахт, выходивших к поверхности) с инвентарем. Стены внутри украшены цветными фресками со сценами придворных церемоний, охоты, военных походов, игры в поло, снаряжения караванов; в качестве новой черты отмечается появление пейзажей [Хуан Чжаньюэ, 1981, с. 536]. Почти все императорские некрополи ограблены, но много вещей сохранилось в нишах. Среди находок преобладают предметы мелкой пластики из глазурованной керамики (в том числе знаменитой трехцветной) и фарфора. Представлены фигуры всадников, воинов, купцов, чиновников, фрейлин, музыкантов, зооморфные изображения (см. рисунок). Найдены разнообразная керамическая посуда (блюда, пиалы, ковши, бокалы), керамические лампы и подставки для кистей, нефритовые подвески, позолоченные украшения сбруи, бронзовые зеркала, железные стремена.

Изобразительные материалы из мавзолеев использовались отечественными специалистами при изучении проблем, связанных с реконструкцией облика материальной культуры кочевого населения Северной Азии, в частности в связи с проблемами происхождения стремян, эволюции жестких седел, панцирного защитного вооружения коня и всадника [Вайнштейн, 1966; Горелик, 1993]. Вместе с тем эти уникальные находки использовались с позиций традиционного для отечественной исследовательской школы подхода, заключающегося в признании приоритетной роли номадов

Раскрашенные терракотовые фигурки из танских некрополей. Экспозиция Музея пров. Шэньси (г. Сиань, КНР). Фото А.И. Соловьева.

1 – силовой акробат, фигурка из могилы принцессы Юнтай (684– 701); 2 – музыкант, фигурка из могилы принцессы Юнтай (684– 701); 3 – латник на лошади с панцирной защитой и бронированной «золотой» маской, фигурка из могилы принца Идэ (682–701).

в сложении и развитии данного жизненно важного для кочевого образа жизни вещевого комплекса, к которому добавляется метательное оружие. Однако последние находки на территории Китая заставляют обратиться к материалам «варварской» периферии с точки зрения воздействия на нее технической мысли древних цивилизаций. Все больше данных указывает, как минимум, на заинтересованность, а нередко и деятельное участие китайской конструкторской и инженерной мысли в появлении стремян, характерного облика жестких каркасных седел, наборной панцирной защиты коня и всадника, лука «хуннского» типа и даже криволинейного клинкового оружия ближнего боя, получивших стремительное признание в скотоводческих обществах, так как местный производственный потенциал был достаточен для их производства и в силу своей важности для жизнеобеспечения. Благодаря этим сообществам перечисленные инновации в кратчайшие исторические сроки распространились по просторам Евразии.

Не менее важным оказался и «духовный» аспект, который начал проявляться уже в хуннуское время, когда многие элитные погребения знати стали производиться по китайскому образцу [По-лосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011, с. 68–72]. Столь же яркие проявления аналогичного импульса в кочевой среде фиксируются в эпоху средневековья. Достаточно указать на погребальный комплекс Кюль-Тегина, строившийся мастерами из Китая, или на материалы погребального комплекса Шорон-Дов, выполненного в соответствии с китайскими нормами, включавшими коридор-дромос, эпитафию на китайском языке, собрание мелкой раскрашенной глиняной пластики [Данилов, 2010], находящее параллели в танском искусстве, а также на находки в Монголии крупных изваяний каменных черепах – характерного элемента погребальной обрядности элиты восточного соседа, установленных, вероятно, возле захоронений местной знати.

В этом аспекте обращает на себя внимание планиграфия танских некрополей, включавшая «дорогу духов», зал для жертвоприношений, ограды вокруг насыпей, сакральные особенности вмещающего ландшафта. Параллели их основным блокам можно обнаружить у современников из «варварской периферии», которые восприняли статусный и зрелищный аспект культуры юговосточных соседей, адаптировав его под свои задачи и возможности. Местные элиты в ходе постоянных контактов проникались сознанием могущества и сакральности императорской власти, воплощение которой они начинали воспроизводить в силу доступных им средств, заимствуя престижную атрибутику, формы ее демонстрации, многие элементы обрядовой сферы. Представители скотоводческого мира, подражая собственной элите, устраивали аналогичные погребальные церемонии для лиц своего круга и типологически копировали (в самом упрощенном варианте) структуру мавзолеев Поднебесной. Вместе с тем целый ряд элементов, в том числе связанных с «дорогой духов», как будто не имеет столь глубоких корней в китайской традиции, как это было у северных культур. Поэтому представляется возможным говорить о «культурном маятнике», когда ранее заимствованные в кочевой среде нормы, пройдя цикл адаптации и стереотипизации, вернулись обратно уже на новом уровне.

Таким образом, на примере самых элитных могил династии Тан можно видеть, как отдельные элементы погребальной практики кочевых народов включаются в состав традиционного китайского заупокойного обряда, становятся его неотъемлемой частью. Одновременно осуществляется и обратный процесс, заслуживающий специального рассмотрения.

Список литературы Об особенностях погребальной архитектуры Китая эпохи классического средневековья (династия Тан)

- Бай Гэньсин, Фань Инфэн. Юнтай гунчжу юй Юнтай гунчжу му . -Сиань: Саньцинь чубаньшэ, 2004. -323 с.

- Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры//Сов. этнография. -1966. -№ 3. -С. 60-81.

- Горелик М.В. Защитное вооружение степной зоны Евразии и примыкающих к ней территорий в I тыс. н. э.//Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск: Наука, 1993. -С. 149-179.

- Данилов С.В. Шороон Дов -«земляной бугор»//Наука из первых рук. -2010. -№ 6. -С. 288-299.

- История Китая с древнейших времен до начала XXI века/Отв. ред. И.Ф. Попова, М.Е. Кравцова. -М.: Наука -Вост. лит., 2014. -Т. 3. -991 с.

- Комиссаров С. А., Кудинова М.А., Соловьев А.И. О значении «аллеи духов» в ритуальной практике Китая и сопредельных территорий в эпоху древности и средневековья//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2012. -Т. 11, вып. 10: Востоковедение. С. 29-40.

- Лю И. Чжунго гудай линму . -Тяньцзинь: Нанькай дасюэ чубаньшэ, 2010. -195 с.

- Лю Сянъян. Тандай диван линму . -Сиань: Саньцинь чубаньшэ, 2003. -385 с.

- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д. Двадцатый ноин-улинский курган. -Новосибирск: Инфолио, 2011. -184 с.

- Хуан Чжаньюэ. Чжунго Сиань, Лоян Хань Тан линмудэ дяоча юй фацзюэ //Каогу. -1981. -№ 6. -С. 531-538.

- Eckfeld T. Imperial Tombs in Tang China, 618-907: The Politics of Paradise. -London; New York: Routledge-Curzon, 2005. -164 p.

- Fong M.H. Antecedents of Sui-Tang burial practices in Shaanxi//Artibus Asiae. -1991. -Vol. 51, No. 3-4. -P. 147-198.

- Zhou Xiuqin. Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong/University of Pennsylvania. -Philadelphia, 2009. -380 p.