Об относительной хронологии поселения Полянка в Крымском Приазовье

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Практически на каждом античном поселении встречаются находки, как более ранние, так и более поздние, нежели основная их масса, связанная собственно с конкретными культурными напластованиями. Не исключение и городище Полянка в Крымском Приазовье (III-I вв. до н. э.). Здесь немногочисленные обломки амфор, а это самые «объективные» по своей характеристике и надежной хронологии артефакты, относятся к первой половине и концу V, второй или последней четвертям следующего века, II-III и, видимо, IV-VI вв. н. э. Появление их не только случайно, но и связано с разными причинами и обстоятельствами хозяйственного, географического или сакрального плана. Учет данного фактора важен для определения так называемой относительной хронологии того или иного памятника археологии при его постановке на соответствующий учет региональными органами их охраны.

Крымское приазовье, поселение полянка, фрагменты амфор, хронология относительная и абсолютная

Короткий адрес: https://sciup.org/143182406

IDR: 143182406 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.119-130

Текст научной статьи Об относительной хронологии поселения Полянка в Крымском Приазовье

Продолжая публикации материалов с указанного памятника, автор должен считаться с двумя обстоятельствами: незавершенностью раскопок и… опасением надоесть читателю в плане избранной тематики. В самом деле: хотя этот относительно небольшой объект – на сегодня один из немногих сельских поселений Европейского Боспора, исследованных столь основательно (из общей площади около 0,6–0,65 га раскопано не менее чем 0,55 га), полевые изыскания здесь еще могут быть продолжены и, соответственно, наши выводы не окончательны. Вместе с тем, как нам представляется, уже имеющейся информации достаточно для вполне обоснованных обобщений. Что же до «второго» – то… ну, не все же – о чрезвычайном, интересном и важном. Надо и о «рядовом».

1 Статья подготовлена в рамках проекта: «Причерноморская и Центрально-Азиатская периферии античного мира и кочевнические сообщества Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№-НИОКР 122011200269-4).

К тому же есть повод обратиться к вопросу о некоем соотношении относительной и абсолютной хронологии в данной области археологических исследований. При этом все же отметим, что, хотя за многие годы раскопок тут был получен довольно значительный вещественный материал, он в количественном и в качественном отношениях существенно уступает тому, что происходил из близких по раскопанной площади поселений здешней хоры (как более ранних, так и последовавших по времени). Как известно, собственно городище Полянка датируется примерно началом I в. до н. э. (рубежом первой и второй его четвертей) – серединой последней четверти того же века (12–9 гг. до н. э.). Но ему, очевидно с непродолжительной лакуной, предшествовало некое городище, существовавшее со второй четверти – III по последнюю треть/четверть следующего века до н. э. Оно представлено почти исключительно слоем зольно-мусорного сброса, особенно мощным (до 4 м) в восточной части площади более позднего поселения, вблизи и на довольно крутом склоне скалистого холма. Данный слой подстилает, а кое-где, в силу только что отмеченной топографической специфики, и перекрывает строительные остатки поселения митридатовского и постми-тридатовского времени. Разумеется, эта стратиграфическая особенность, о которой нам уже неоднократно приходилось писать и высказываться (см., например: Масленников, 2013. С. 232–253), помимо всего прочего, не могла не отразиться на общей характеристике находок, вернее, их хронологической неоднородности. При этом еще раз укажем, что в целом, более ранние артефакты заметно преобладают над теми, что, несомненно, относятся к I в. до н. э. Речь идет, в первую очередь, об обломках амфорной тары, характерной для «эллинистического» времени. Но это же касается и прочих керамических и иных изделий. К рассмотрению, в том числе в плане хронологии, части из них, а равно и некоторым категориям предметов из комплексов I в. до н. э. мы уже обращались ранее. И кое-что из этих выводов нам понадобится в конце данного повествования. Оно же, как явствует из названия, будет посвящено совсем небольшой группе находок, которые определяют общие (относительные) временные рамки всего этого памятника. То есть самым ранним и самым поздним предметам – почти исключительно фрагментам амфор. Предваряя дальнейшее изложение, скажем только, что их очень немного. Процент же таковых на «фоне» прочих тарных, даже определимых обломков просто ничтожен. И происходят они из самых разных мест на городище. Ранние – как правило, из глубинных культурных напластований, самые поздние, естественно, из их верхних «горизонтов». Никакие из выявленных строительных остатков, подчеркнем, с ними ни напрямую, ни косвенно уверенно не связаны. Следующее замечание касается «типологии» самих фрагментов. Целых или хотя бы условно целых сосудов нет. Все это обломки. Из профильных частей ранней группы наибольший интерес представляют амфорные ножки. По всей видимости и венчики, и ручки, и тем более стенки от соответствующей тары где-то были или есть, но… Но всякий поле-вик-антиковед знает, что в подавляющем большинстве случаев в доримский или даже до зрело-эллинистический (до второй трети – середины III в. до н. э.) период наиболее типоопределяющими, вернее узнаваемыми, являются именно ножки амфор. Все прочие «профильные» части, а равно и характеристики глин визуально (а это в полевых условиях – основной способ определения) куда менее «примечательны». Итак, из того, что нам «бросилось в глаза», вот несколько находок.

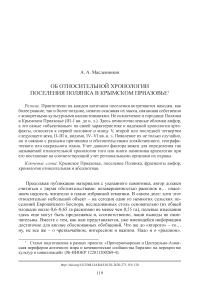

Ножка амфоры плотной, красно-коричневой глины с мелкими черными (?) и белыми (мел, известняк) включениями. Амфора явно относилась к типу пи-фоидных. Ножка совсем низкая, острореберной профилировки с маленькой неглубокой «впадиной» в центре приближающегося к плоскому дна (рис. 1: 1 ). Если это Фасос, то возможен (по С. Ю. Монахову) вариант II – А-2 ( Монахов , 2003. С. 65. Табл. 39: 6 ). Не исключено, впрочем, – и круга Фасоса (Там же. С. 84. Табл. 57: 5 ). В обоих случаях датировка: третья четверть V в. до н. э. По глине же это скорее все-таки мендейская амфора варианта I – А (Там же. С. 89. Табл. 59: 1, 2 ) рубежа первой – второй четвертей V в. до н. э. Между прочим, И. Б. Зеест давным-давно относила подобные амфоры к кругу Фасоса V в. до н. э., может быть, даже его второй четверти ( Зеест , 1960. Табл. VII. № 18б. С. 80–81). Пока это вообще единичный и самый ранний керамический фрагмент в нашем «собрании».

Рис. 1. Фрагменты амфор и столовой посуды, упомянутые в тексте

Высокая, рюмкообразная, острореберная ножка амфоры светло-розовой, умеренно плотной глины с мелкими блестками и белыми включениями. Заметен бежевый ангоб (?). Коническая (с закраинкой внизу) выемка на дне довольно глубокая. Поясок у перехода ко дну – совсем узкий (рис. 1: 2 ). Форма ножки говорит о коническом же тулове. Аналогии, хотя и не вполне близкие, возможны как среди мендейской тары ( Монахов , 2003. С. 92–93. Табл. 64: 4 ; 63: 6 ), так и некоторых раннегераклейских (Там же. С. 128. Табл. 87: 1 ) и даже раннесинопских (Там же. С. 146. Табл. 100: 1 ) амфор. Датировки соответственно: не позднее рубежа третьей – последней четвертей IV в. до н. э.; конец V в. до н. э. и 80-е гг. IV в. до н. э. Судя по глине и упомянутой форме выемки, последний вариант предпочтительнее.

Высокая ножка амфоры плотной красной глины с порами и светло-белыми включениями. Выемка на дне неглубокая, но широкая и почти плоская (рис. 1: 3 ). Пепарет (Там же. С. 98–99. Табл. 67: 2 ; 68: 2 или 70: 2 ). Датировка: первая треть IV, 70–60-е или 30-е гг. IV в. до н. э. Последняя аналогия и дата кажутся наиболее верными. По-видимому, почти то же самое можно сказать и в отношении еще одной ножки, хотя профилировка выемки дна там несколько иная (рис. 1: 6 ).

Невысокая ножка амфоры явно пифоидного типа с глубокой плавной выемкой (рис. 1: 4 ). Глина красная, умеренно плотная. (Книд?) (Там же. С. 102– 103. Табл. 71: 1 ; 72: 4 ). Датировка: 70-е гг. или, что вероятнее, третья четверть IV в. до н. э.

Не особо высокая, близкая к цилиндрической ножка амфоры, скорее всего, пифоидного типа, умеренно рыхлой желто-оранжевой глины с мелкими черными включениями и песком. Выемка на дне неглубокая, ребро на внешней стороне четкое (рис. 1: 5 ). По всей видимости, Гераклея. По С. Ю. Монахову это может быть тип, представленный на табл. 87: 6 или 90: 1 . Соответственно: конец V – начало IV в. до н. э. или 80–70-е гг. IV в. до н. э. (Там же. С. 129, 131). Думается, последний вариант предпочтительнее.

Судя по форме и глине (светло-красная, плотная) – несомненно, Книд, пифо-идного типа с кубаревидной ножкой (рис. 1: 7 ). По С. Ю. Монахову, это тип II-В (С. 106–107. Табл. 74: 2 ) – последняя треть IV – начало III в. до н. э.

Явно высокая ножка некой амфоры с коническим туловом. Основание ножки – близкое валикообразному, с довольно глубокой плавной выемкой (рис. 1: 8 ). Глина светло-красно-розовая, умеренно рыхлая, с белыми (известняковыми?) включениями. По всем этим признакам, она ближе всего к ножкам амфор круга Фасоса (псевдо-Фасос I. Там же. С. 81. Табл. 56: 2 ). Дата: третья четверть V в. до н. э. кажется нам слишком уж ранней, хотя…

Наконец, последний экземпляр – несомненно, от Хиосской прямогорлой амфоры с колпачковой ножкой варианта V-В (рис. 1: 9 ) (Там же. С. 22. Табл. 11: 4 ) первой трети IV в. до н. э.

Pendant только что написанному – об амфорных клеймах. К счастью, их коллекцию (находки до 2016 г. – всего 387 экз., и к настоящему времени она пополнилась, но не слишком значительно) успел обработать безвременно ушедший от нас выдающийся отечественный клеймовед Н. Ф. Федосеев. В подавляющем большинстве они датируются второй четвертью III – II в. до н. э. Но есть и несколько более ранних: синопское – 348 г. до н. э., гераклейское и херсонесское – последней четверти IV в. до н. э., возможно, фасосское того же века. Немногим больше клейм, относящихся к началу III в. до н. э. (Федосеев, 2017. С. 170–175).

Переходим к рассмотрению соответствующих поздних находок. Нельзя не заметить, что тут мы «оперируем» почти исключительно обломками венчиков/гор-ловин. Ручки и горла без венчиков «идут» следом, а вот ножек почти нет. Они, точнее – донца, по разным причинам остались вне нашего внимания. Да, в массе своей, они теперь и не играют прежней роли при морфологической классификации признаков. Таково «веление» времени и «моды» в римско-позднеантичную эпохи. Кроме того надо сказать, что сколь-либо обобщающей работы по амфорам этого времени, в отличие, как мы видели, от предшествовавших столетий в современной отечественной и не только специальной литературе нет. Приходится обращаться по большей части к «бессмертной» монографии И. Б. Зеест и «частным» статьям ряда авторов, специализирующихся на соответствующем материале. При этом следует заметить, что начиная примерно с конца 80-х гг. прошлого века (главным образом, благодаря усилиям А. В. Сазанова) при хронологических «определениях» повсеместно господствует расширение принятой прежде хронологии многих т. н. поздних типов античной амфорной тары. Иными словами: то, что прежде датировалось условно III–IV вв. до н. э., теперь как бы продляется, по крайней мере, до VI в. н. э., обрастая дробной, но не всегда убедительной типологией и хронологией. Вместе с тем, опираясь на новые отечественные и западные публикации, все исследователи совершенно справедливо отталкиваются от соответствующих наименований и нумераций, устоявшихся еще со времен выхода в свет свода И. Б. Зеест. Будем придерживаться этого и мы, постоянно имея в виду только что сказанное относительно хронологии.

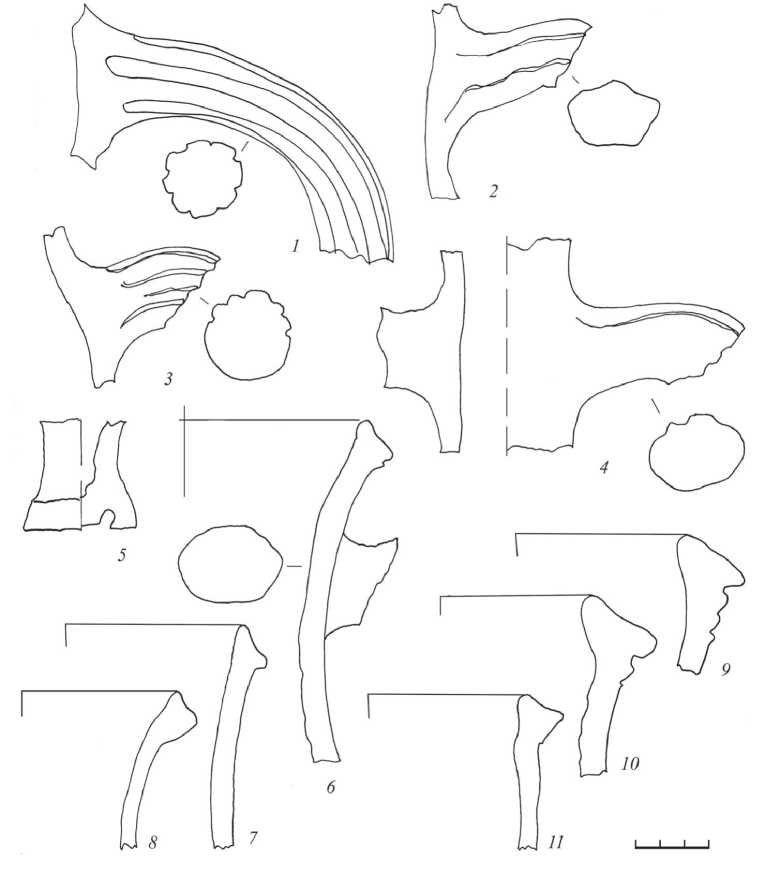

Начнем с амфорных ручек. Одна (рис. 2: 2 ) – массивная, грубопрофилиро-ванная, светло-бежевой, рыхлой глины, явно от какой-то толстостенной светлоглиняной узкогорлой амфоры «позднего» типа, примерно такой, которая представлена большим обломком горла с частью близкой по профилировке ручки (рис. 2: 4 ). Не исключено, что сюда же можно отнести и единственную привлекшую наше внимание ножку (донце) узкогорлой толстостенной амфоры рыхлой, светло-оранжевой глины с включением песка (рис. 2: 5 ). Профилировка ее отчасти соответствует самым поздним типам таких амфор ( Зеест , 1960. Табл. 41: № 105а ; Абрамов , 1993. С. 50. Тип 7.5. Рис. 61), т. е. конца III – IV в. н. э. По А. В. Сазанову ( Сазанов , 1993. С. 16–20. Рис. 4), а также, вероятно, и С. Ю. Внукову ( Внуков , 2016. С. 43) – примерно то же время или немного позже. Но у нашего экземпляра поддон и дно почти на одном уровне. В какой степени, это является хронологическим признаком, и в какую «сторону» – неясно.

Две остальные ручки тоже весьма толстые, целиком или по большей части покрытые узкими продольными желобками, что делает их похожими (в разрезе) на шестеренки (рис. 2: 1, 3 ). Глина в данном случае красная, умеренно плотная, с мелкими белыми (известняк, мел) включениями. Вероятно, это ручки от широкогорлых амфор типа «с желобчатыми венцами» ( Зеест , 1960. Табл. 33. № 80). Есть и пара самих таких венцов (рис. 2: 9–10 ). Глина их красная, умеренно рыхлая, с крупным шамотом и мелкими белыми (известняк) включениями. На поверхности – следы краски. Старая датировка этих амфор: II–III вв. н. э.

Рис. 2. Фрагменты амфор и столовой посуды, упомянутые в тексте

Относительно новая (см. подробно: Голофаст , 2010. С. 101. Рис. 26) – конец II – IV в. н. э.

Следующую наибольшую (5 экз.) и весьма характерную группу составляют обломки слабовогнутых горловин больших широкогорлых амфор с подтреугольными в сечении венчиками (рис. 2: 6–8, 11 ). И, судя по одному фрагменту – с толстыми, почти круглыми в разрезе, гладкими ручками (рис. 2: 6 ). Иногда под самим венчиком имелся как бы уступ. Один из обломков выделяется своим большим (почти в два раза) размером (рис. 3: 2 ). Глина красная или

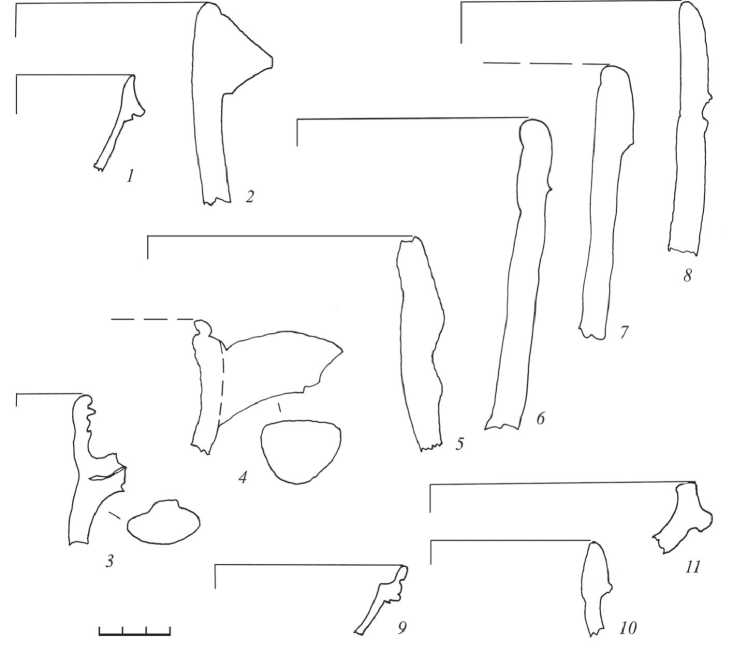

Рис. 3. Фрагменты амфор и столовой посуды, упомянутые в тексте красно-коричневая, относительно светлая, умеренно рыхлая с черными и белыми мелкими включениями, иногда на поверхности заметны следы бежевого ангоба. Единственная аналогия им в своде И. Б. Зеест – тип 76д – красноглиняные с подтреугольными в сечении ручками (табл. 32) II–III вв. н. э. Но рассматриваемый тип в тексте нигде не упоминается. Венчики у части амфор со сложно-профилированными ручками также имели подтреугольную форму (Зеест, 1960. Табл. 31. № 75а). Свод А. П. Абрамова содержит пару схожих примеров с теми же названиями, ссылками и датировками (конец II – первая половина III в. н. э.) (Абрамов, 1993. С. 47. Рис. 54–55. № 6.16 и 6.19). Но и тут сходство неполное.

Зато следующий тип амфорной тары представлен на Боспоре весьма широко и обильно в комплексах и слоях позднеримского времени. Это т. н. европейские и азиатские розовоглиняные широкогорлые амфоры типов 83 и 89, по И. Б. Зе-ест (Там же. С. 115, 117. Табл. 34, 36). Формы их всегда плоских венчиков различаются в деталях и по высоте (рис. 3: 5–8, 10 ). Глина в нашем случае тоже не одинаковая (от розовой до красной и темно-бурой), чаще – слоистая. Нижняя датировка, принятая более полувека назад, кажется, остается неизменной:

II (конец?) в. н. э. ( Абрамов , 1993. С. 48. № 6.27–6.28; Голофаст , 2010. С. 92–93. Рис. 15). Верхняя – III в. н. э., судя по публикациям материалов более позднего времени ( Сазанов , 1999. С. 224–293), также прежняя.

Остаются два обломка горловин с частью ручек сравнительно небольших (один – от узкогорлой?) темно-красноглиняных амфор, с довольно грубо исполненными венчиками. Ручка в одном случае – подтреугольная, массивная, крепилась сразу под венчиком. В другом – «профилирована» валиком посередине сверху (рис. 3: 3, 4 ). Обе – явно выпадали из рассмотренного «собрания» по форме и характеру глины и, скорее всего, принадлежали к разным типам т. н. корчажек IV–VI вв. н. э. ( Зеест , 1960. С. 120. № 98). Или же, что вероятнее, уже периоду после V в. н. э. В своде А. В. Сазанова 1999 г. они не упоминаются, но в статье, посвященной материалам второй половины VI в. н. э. ( Сазанов , 2000. С. 221–260. Рис. 5: 1 ; 8: 4 ), отыскать аналогии им все-таки можно. Но это уже совсем другая эпоха.

Учитывая вышесказанное, представляется все же показательным отсутствие столь характерных для позднеантичного времени амфор тип № 100, по И. Б. Зеест, или т. н. круга Делакеу. Иными словами: конец III – вторая четверть VI в. н. э. ( Сазанов , 1999. С. 224-251) на нашем памятнике тарой не представлен.

Что же другое «сопровождало» вышерассмотренные артефакты? Сначала о монетах – самом относительном хронологическом «репере», если, конечно, это одиночные находки. Всего таковых во время раскопок было найдено немногим менее ста. Среди них – ни одной ранее первой половины – середины III в. до н. э. ( Масленников , 2019а. С. 423–425). Зато самой поздней, причем не просто единственной, а с «большим отрывом», была монета чекана Рескупорида VI (326/327 гг. н. э.) ( Масленников , 2019б. С. 412). Гораздо более «объективна» и представительна в этом отношении покрытая черным или красно-бурым лаком столовая посуда. Естественно, в подавляющем большинстве обломки первой происходили из зольно-мусорных слоев III–II вв. до н. э. Лишь немногочисленные соответствующие изделия (как правило, чашки) датируются не ранее последней четверти IV в. до н. э. ( Масленников , 2016. С. 92, 104).

С «красным лаком» все намного «хуже». Тут фрагменты посуды позднее рубежа эр – вообще единичны (фактически 3 экз.) (рис. 3: 1, 9, 11 ). Все это края глубоких (одна – толстостенная) чашек (мисок) плотной, светло-красной глины без видимых включений с хорошим лаковым покрытием. По форме, а вернее – сечениям венчиков, это, по крайней мере, в двух случаях, явно не I в. н. э. и уж точно – не позднеримское время с характерными массивными венчиками, украшенными полосами насечек. Скорее всего, наиболее приемлемая датировка: II, может быть, первая половина III в. н. э. (см., например, аналогии: Толстиков и др. , 2005. С. 345–346. Рис. 9; 10; Зубарев, Шапцев , 2014. С. 285–286. Рис. 5: 1, 4 ).

Итак, на вопрос «что же мы имеем?» ответ вроде бы как получен. А вот на вопрос «что это значило?» четкого ответа нет, и мы лишь попробуем сделать предположение. Именно предположение: ведь вариантов может быть несколько. Итак, можно насчитать не менее пяти (вторая – третья четверти V в. до н. э., вторая четверть IV в. до н. э., последняя треть IV – начало III в. до н. э., II – первая половина или весь III в. н. э. и «ранневизантийское» время) «эпизодов»

присутствия или посещения неким населением месторасположения рассматриваемых поселений (условно «Полянка I» и «Полянка» II) до и после их бытования. Они (эти «эпизоды») более или менее точно, хотя и с разной степенью «многочисленности», подтверждены в первую очередь соответствующей амфорной тарой – предметом весьма и весьма «овеществленным» (объемным, достаточно тяжелым, однозначно утилитарным). Ее – амфору – случайно не обронишь, не утеряешь. Да и служила амфорная тара в отличие от столовой посуды (пресловутый «бабушкин сервиз»), как правило, недолго. Само наличие оной, как представляется, надежное свидетельство если и не обитаемости какого-то места, то его явно преднамеренного, а может быть, и относительно регулярного посещения. При этом назначение их – амфор – могло быть разным (см. ниже). Но отмеченный выше утилитарный «смысл», т. е. в качестве тары, все же являлся предпочтительным. В этой связи обращает на себя внимание, что для «римского» времени – почти все это широкогорлые амфоры, использовавшиеся, кроме всего прочего (об этом впервые писала еще И. Б. Зеест – и перечень соответствующих ссылок можно продолжать достаточно долго), для хранения и транспортировки рыбы и рыбопродуктов. С учетом «места и времени» это вполне правдоподобно. (Почему бы нет: еще сохранившиеся развалины заброшенного городища – какое-никакое убежище в непогоду, удобная гавань, вероятный источник пресный воды – чем не сезонная рыболовная «станция»!) Интерпретировать остальные, главным образом, более ранние «эпизоды» сложнее. Напомним, что сам феномен присутствия среди массового археологического материала на многих (большинстве?) античных (и не только?) памятниках некоторого количества явно «иновременных», но, подчеркнем, как бы не связанных с ними напрямую (т. е. речь не идет просто о многослойных объектах) находок обращал на себя внимание уже достаточно давно. Процитируем здесь уже упоминавшегося классика – Н. Ф. Федосеева: «Такой шлейф из раннего материала можно найти практически на каждом античном памятнике и с этим феноменом предстоит еще разбираться» (Федосеев, 2017. С. 170–171). (Чем не эпиграф к данной статье! Я бы только заменил слово «шлейф» на какое-то более подходящее… Например, «флер»). Что до Крымского Приазовья и данного городища, то вот «предположительные предположения». Начало (условно) V в. до н. э. – время основательного (но не первоначального) знакомства греческих (боспорских?) мореплавателей с местным побережьем и его «достопримечательностями». Более или менее регулярные стоянки, сакральные и прочие «метки» на географических и просто природных ориентирах (колодцы, источники, примечательные возвышенности, мысы, бухты, устья речек, места условленных встреч и т. п.). Исходной точкой такого локального ознакомления мог быть мыс Зюк, вернее, возникшее там, на рубеже VI–V вв. до н. э., поселение (городок) – Зенонов Херсонес. Вторая четверть следующего века. Начало интенсивного хозяйственного освоения и заселения выбранных по той или иной причине участков побережья. Появление тут известных усадебных комплексов (Генеральское-западное, юго-западный склон, Бакланья скала, Чокракский мыс, Казантип-западный). Находки конца IV – первой четверти III в. до н. э., скорее всего, были как-то связаны именно с заключительным, наиболее активным периодом функционирования оных хозяйственно-демографических и сакрально-административных центров. А далее, после их внезапного (опять вспомним Н. Ф. Федосеева – около 288 г. до н. э. – Федосеев, 2017. С. 175) оставления и, возможно, очень непродолжительной (до 10 лет, все по тому же Н. Ф. Федосееву) временной лакуны, уже на новых, но, отметим, ранее так или иначе уже известных и посещавшихся местах столь же внезапно (практически одновременно) появляется «серия» городищ III–II вв. до н. э. Дальше…

Тут автор чуть было не поставил «точку», но вовремя спохватился… А ведь мы совсем забыли про неантичные находки! Между тем, они есть и даже в немалом количестве. Из того, что «до» это изделия из камня: наконечники, ножи, скребки, обломки шлифованных топоров, просто отщепы – всего с десяток предметов и даже испорченная заготовка костяного псалия. Анализ их – дело специалистов; скажем лишь, что псалий датируется эпохой поздней бронзы (т. н. сабатиновская или белозерская культуры) – XIV–X вв. до н. э. ( Колотухин , 2003. Рис. 63: 21, 22 ; 65: 1–4 ). Есть и отдельные обломки средневековой посуды. Это края византийского белоглиняного блюда, декорированного полосами (затеками) зеленой и коричневой краски под бесцветной прозрачной глазурью. Такая керамика была распространена на территории Византии преимущественно в ΧΙ в. н. э. и известна в Восточной Европе. Находки ее известны в Херсонесе, на Тамани и даже в Новгороде ( Коваль , 2010. С. 115).

Но зачем мы обо всем этом? Ведь к хронологии собственно исследуемого городища (городищ) все вышеперечисленное не имеет, как уже писалось, прямого отношения. Это уже «совсем другая история…». Нет, уважаемый читатель. Под каким названием, а главное – с какой хронологией можно ставить этот (и все прочие) памятник – очередной «Объект Археологического Наследия» – на соответствующий учет? Правильно. С самой широкой, т. е. относительной… А это включает в себя все «от» и «до», т. е. «самые – самые».

Список литературы Об относительной хронологии поселения Полянка в Крымском Приазовье

- Абрамов А. П. 1993. Античные амфоры. Периодизация и хронология // БС. Вып. 3. М. С. 4–135.

- Внуков С. Ю., 2016. Еще раз о типологии, эволюции и хронологии светлоглиняных (позднегераклейских) узкогорлых амфор // РА. № 2. С. 36–47.

- Голофаст Л. А., 2010. Амфорная тара из раскопок зольника римского времени у подножья горы Митридат в Керчи // МАИЭТ. Вып. XVI. С. 82–139.

- Зеест. И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: Изд-во АН СССР. 180 с. (МИА; № 83.)

- Зубарев В. Г., Шапцев М. С., 2014. Краснолаковая керамика из раскопок городища Белинское // ИАКр. Вып. 1. Симферополь: Бизнес-Информ. С. 289–306.

- Коваль В. Ю., 2010. Керамика Востока на Руси IX–XVII века. М.: Наука. 268 с.

- Колотухин В. А., 2003. Поздний бронзовый век Крыма. Киев. 136 с.

- Масленников А. А., 2013. О локальной геоморфологии, палеосейсмизме и археологии Крымского Приазовья или по следам древних землетрясений // ДБ. Т. 17. С. 232–253.

- Масленников А. А., 2016. Керамика с лаковым покрытием из раскопок поселения Полянка в Крымском Приазовье // РА. № 4. С. 90–105.

- Масленников А. А., 2019а. Монетные находки на эллинистических сельских поселениях Крымского Приазовья // ДБ. Т. 24. С. 417–426.

- Масленников А. А., 2019б. «Поздние» монеты с поселения Полянка в Восточном Крыму // КСИА. Вып. 256. С. 411–416.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 352 с.

- Сазанов А. В., 1993. Поздние типы узкогорлых светлоглиняных амфор // МАИЭТ. Вып. III. С. 16–21.

- Сазанов А. В., 1999. Керамические комплексы Северного Причерноморья второй половины IV – V вв. н. э. // ПИФК. Вып. VII. С. 224–293.

- Сазанов А. В., 2000. Керамические комплексы Боспора 570–580 гг. н. э. // ДБ. Т. 3. С. 221–259.

- Толстиков В. П., Журавлёв Д. В., Ломтадзе Г. А., 2005. цистерна римского времени на Западном плато Первого кресла горы Митридат // ДБ. Т. 8. С. 345–346.

- Федосеев Н. Ф., 2017. Керамические клейма поселения «Полянка» в Восточном Крыму // Крым в эпоху эллинизма. Межкультурные процессы по данным новейших археологических исследований / Ред.: С. Ю. Внуков и др. Симферополь: Тарпан. С. 169–250.