Об условиях функционирования универсальных аэрожелобов

Автор: Онхонова Л.О., Гомбожапов С.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (53), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится актуальность вентилирования влажной зерновой насыпи перспективными установками, в частности аэрожелобами. Рассматриваются вопросы распространения поля воздушных потоков во влажной зерновой массе. Изучена взаимосвязь между распределением температур и тепловым потоком.Выявлено, что поле температур является скалярным, а поле тепловых потоков - векторным. Экспериментально выявлено равномерное распространение теплового потока внутри влажной зерновой насыпи на перфорированных поверхностях универсального трехканального аэрожелоба. Установлено, что на аэрожелобах упомянутой конструкции осуществляется равномерное воздухораспределение. Дана методика расчета основных параметров универсального трехканального аэрожелоба.

Аэрожелоб, активное вентилирование, зерновой ворох

Короткий адрес: https://sciup.org/142143032

IDR: 142143032 | УДК: 631.365.32

Текст научной статьи Об условиях функционирования универсальных аэрожелобов

Вопросами активного вентилирования и пневмотранспортирования занимались многие отечественные и зарубежные исследователи [1, 2, 5, 7-9]. Но полной картины по вопросам воздухораспределения, особенно в режиме вентилирования, нет. При продувании влажной зерновой массы воздухораспределительной системой возникает поле тепловых потоков с градиентом температур, направленных снизу вверх, так как воздушный поток направлен снизу. Мы можем называть такое поле векторным. Векторное поле дает мгновенное распределение векторов, т.е. показывает распределение как мгновенных значений данного вектора, так и его направлений в различных точках рассматриваемой области.

Целью работы является выявление условий распространения теплового потока и зависимостей между параметрами внутри воздухораспределительной системы, каковой является универсальный трехканальный аэрожелоб.

В связи с этим поставлены следующие задачи исследования:

-

1. Определить взаимосвязь параметров внутри воздухораспределительной системы.

-

2. Разработать методику расчета основных параметров универсального трехканального аэрожелоба.

Основным объектом теории теплообмена является связь между распределением температур и тепловым потоком. Температура является скалярной величиной, так как ей нельзя приписать какого-либо направления. Тепловой поток, напротив, имеет вполне обозначенное направление ‒ снизу вверх, как в нашем случае. Таким образом, тепловой поток можно рассматривать как вектор, направляющийся в сторону уменьшения температур. Следовательно, поле температур является скалярным, а поле тепловых потоков ‒ векторным.

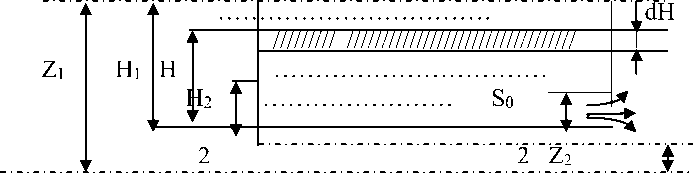

Если предположить, что снизу вверх идет равномерный поток воздуха, то можно предположить, что в некотором плоском сечении (рис.) в его точках температура одинакова.

Свойства жидкости и характер ее движения достаточно широко описаны в литературе. В дифференциальном уравнении движения Эйлера рассматривается установившийся поток идеальной жидкости, движущийся без трения. В своих исследованиях Навье и Стокс рассматривали движение реальной вязкой жидкости с учетом в потоке не только сил давления и тяжести, но и сил трения.

В аэрожелобах при создании условий, когда скорость потока воздуха V в становится выше V кр , зерно приобретает свойство псевдоожиженного состояния и перемещается подобно реальной жидкости [3, 4] вдоль оси транспортирующего канала. Многими исследователями предпринимались попытки математически моделировать характер движения зерна в таком состоянии. Однако очень сложно, а в большинстве случаев невозможно пользоваться системой дифференциальных уравнений, описывающих движение реальной жидкости, тем более движение зернового потока.

На практике многими исследователями для разработки методики расчетов подобных случаев приходится пользоваться уравнением Бернулли. В нашем случае для определения скоростей, расходов и времени истечения псевдоожиженного зернового слоя также воспользуемся уравнением Бернулли для реальных жидкостей с рядом допущений.

В универсальных аэрожелобах перемещение зерна идет как в открытом сосуде с боковым истечением, в котором высота перемещаемого зернового слоя имеет переменный равно-убывающий по времени уровень (см. рис.). Причем перемещение зерна как ламинарное, без скачков и перепадов ‒ движение, считающееся установившимся.

Уравнение Бернулли имеет силу и для вертикального, и для горизонтального истечения из сосудов [4].

1 1

Рис. Схема истечения зернового потока под воздействием воздушных струй

Выбрав плоскость сравнения О–О параллельной днищу сосуда, напишем уравнение Бернулли для сечения 1–1, соответствующего верхнему уровню зернового слоя в канале, и сечения 2–2, плоскость которого проходит через самое узкое сечение вытекающей струи:

z +^l + ^L = z +^2 + ^,

-

1 pg 2g 2 pg 2g'

где z 1 и z 2 – соответственно нивелирная высота (геометрический напор), представляет собой удельную потенциальную энергию положения в данной точке (данном сечении); ^1 и ^ 2 -статический или пъезометрический напор, характеризующий удельную потенциальную энер- ы 2 ы 2

гию давления в данной точке (данном сечении); — и -— скоростной, или динамический, напор, характеризующий удельную кинетическую энергию в данной точке (данном сечении).

Согласно уравнению Бернулли, гидродинамический напор не меняется при переходе от поперечного сечения 1–1 к сечению 2–2.

Движение зерна по транспортирующему каналу идет согласно открытому каналу, в связи с чем давление в двух сечениях одинаково, т.е. P 1 =P 2 . Примем, что при постоянно убывающем уровне зернового слоя скорость в поперечном сечении 2–2 больше, чем в сечении 1–1, ω 2 >ω 1 . Поэтому скорость зерна будем определять для сечения 2–2.

Вследствие небольшого расстояния от плоскости отверстия в стенке канала до плоскости самого узкого сечения струи примем:

z 1 –z 2 ≈ Н.

Отсюда, W 22 /2g = Н. Следовательно, ш2 = ^2gh.

При движении зернового слоя часть напора Н теряется на трение и преодоление сопротивления, обусловленного внезапным сужением зернового потока в выходном отверстии. Поэтому скорость движения зернового слоя запишется:

^2 = p^2gH, где φ – поправочный коэффициент, или коэффициент скорости, которым учитываются потери напора при истечении через отверстие.

Вследствие того, что площадь поперечного сечения струи S о в отверстии больше площади ее самого узкого сечения S 2 , скорость ω о жидкости в отверстии должна быть меньше, чем ω 2 . Тогда:

-

<у0 — £ • <м2 — £ • P^2gH = a^2gH,

S 2

где £ = — - коэффициент сжатия струи. Коэффициент а представляет собой коэффициент расхода и выражается произведением коэффициента скорости и сжатия струи:

a — р • е.

Этот коэффициент зависит от величины критерия Re и его значения приводятся в справочниках.

Объемный расход жидкости равен произведению ее скорости ω0 в отверстии на площадь сечения S0 отверстия:

VceK = a^S o j2gH, где Н ‒ расстояние от верхнего уровня жидкости до оси отверстия.

Если в это уравнение внести плотность зерна и эквивалент времени, то получим объемную массу зерна, за единицу времени:

М = 3600 • a • So • p • ^2gH.

Определим время, за которое уровень слоя в емкости опустится от первоначальной высоты Н 1 до некоторой высоты Н 2 . За бесконечно малый промежуток времени через отверстия вытечет следующий объем жидкости (слоя):

dV = VceK • dx — a • S0^2gH • dx, где S0 ‒ площадь поперечного сечения отверстия в боковой стенке емкости. За этот же промежуток времени dτ уровень слоя в емкости понизится на бесконечно малую величину dH и при постоянной площади поперечного сечения S емкости убыль жидкости в нем составит:

dV = -SdH.

Отрицательный знак в выражении указывает на убыль слоя.

Приравнивая, согласно уравнению неразрывности потока, эти объемы, получим:

*• S0^2gHdz = -SdH.

Откуда

SdH

dx —--.

a-So^2gH

Проинтегрируем это выражение, принимая, что коэффициент расхода α постоянен, т.е. не зависит от скорости истечения:

Гt , _ rH2 SdH

J o dx = -H asnj2:

т = jH H~^dH = -Ж= (Ж - VH).

№S o ^2gJH1 a-S0/2g^ 1 v 2V

В случае полного опорожнения емкости Н 2 =0 у ра внение принимает вид:

2S^H 1

a-S o /2g'

Таким образом, пользуясь на практике рекомендациями Бернулли, определим расход, скорость и время опорожнения зернового слоя в транспортирующем канале универсального аэрожелоба, принятого как открытый сосуд.

Выводы

-

1. Проведенными исследованиями установлено, что стабильная и регулируемая подача вороха на последующую обработку обеспечивается трехканальным универсальным аэрожелобом при подаче во все каналы предварительно подогретого энергией солнца воздуха.

-

2. По приведенным формулам можно произвести расчет основных параметров универсального трехканального аэрожелоба.

Список литературы Об условиях функционирования универсальных аэрожелобов

- Анискин В.И., Цыренов Н.Е., Онхонова Л.О. Разгрузка и транспортирование зернового вороха в трехканальном аэрожелобе//Вестник КрасГАУ. -2009. -№5. -С. 148-152.

- Блохин П.В. Аэрогравитационный транспорт. -М.: Колос, 1974. -С. 119

- Гельперин Н.И. . Основы техники псевдоожижения. -М.: Химия,1967. -С. 305.

- Гинзбург А.С.,Резчиков В.А.Сушка пищевых продуктов в кипящем слое. -М.: Пищевая промсть, 1966. -С.196.

- Зимин Е.М. Рабочий процесс, параметры и режимы работ аэрожелобов для вентилирования и транспортировки влажного засоренного вороха (теория, конструкция, расчет):дис.. д-ра техн. наук. -Кострома, 1989.

- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. -М.: Госэнергоиздат, 1960.-С. 233.

- Онхонова Л.О. Научные основы создания и применения универсальных аэрожелобов в процессах послеуборочной обработки семян и зерна. -М.: ВИМ, 2000. -С.250.

- Онхонова Л.О. Технологические и технические решения приема и обеспечения сохранности зернового вороха с применением универсальных аэрожелобов: автореф.. дис. д-ра техн. наук. -М.: ВИМ, 2000.

- Онхонова Л.О. Аэрожелоб для временного хранения зернового вороха. -М.: Механизация и электрификация сельского хозяйства.-1999. -№12. -С.22-23.