Объем поражения печени и результаты циторедуктивных операций у больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печень

Автор: Почуев Т.П., Бердов Б.А., Исмашов A.M.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (21), 2007 года.

Бесплатный доступ

В клинике МРНЦ РАМН в период с 1977 по 2003 г. и Калужском онкологическом диспансере с 1994 по 2003 г. было пролечено 364 больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печень. Произведен анализ результатов лечения и их зависимости от объема поражения печеночной паренхимы. Циторедуктивные операции при метастазахв печень в пределах ее объема от 2 5 % и до 5 0 % увеличивают продолжительность жизни больных до 21,0 и 17,0 мес соответственно. Метастатическое поражение лимфатических узлов при опухолевом замещении печеночного объема до 25 % ухудшает прогноз, но не исключает возможность вьшолнения циторедуктивного оперативного вмешательства. Поражение печеночной паренхимы, превышающее 50 % объема органа, делает нецелесообразным выполнение циторедуктивных операций.

Колоректальный рак, циторедуктивные операции

Короткий адрес: https://sciup.org/14054545

IDR: 14054545 | УДК: 616.345+616.351]-006.6-033.2:

Текст научной статьи Объем поражения печени и результаты циторедуктивных операций у больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печень

Вопрос о целесообразности выполнения циторедуктивных операций у больных колоректальным раком с метастазами в печень обсуждается давно, однако до сих пор ответ на него существует лишь в общем виде. Целый ряд причин, в частности большое число осложнений заболевания, несущих непосредственную угрозу для жизни больного, создание благоприятных условий для более полной манифестации эф- фектов лекарственной терапии, делают выполнение этих оперативных вмешательств крайне необходимыми [1–5]. Однако радикальная операция на первичной опухоли у больных с метастатическим поражением печени может быть названа циторедуктивной только в том случае, если у больного существует возможность выполнения одномоментного или отсроченного оперативного удаления метастазов или со- временной лекарственной терапии. Показания к последней в значительной степени определяются объемом метастатического поражения печени. Во всех остальных случаях оперативные вмешательства можно назвать паллиативными или спасительными. Настоящее исследование посвящено обоснованию показаний к лекарственной терапии в зависимости от объема поражения печени, после радикальных или условнорадикальных операций на первичной опухоли.

Материал и методы

В своей работе мы попытались оценить значимость этого показателя. С этой целью были проанализированы результаты лечения 364 больных с опухолями толстой и прямой кишок с синхронными метастазами в печень, лечившихся в клинике МРНЦ РАМН в период с 1977 по 2003 г. и Калужском онкодиспансере с 1994 по 2003 г.

Мужчин и женщин было примерно равное количество: 51,4 % и 48,6 % соответственно. Возраст больных колебался от 24 до 84 лет, в среднем –59,6 года. Абсолютное большинство больных находилось в возрастном интервале 50–70 лет – 71,5 %.

Таблица 1

Клинические проявления заболевания

|

Симптомы заболевания |

Количество больных, абс. |

% соотношение |

|

Выделения крови и слизи |

175 |

48,1 |

|

Запоры |

89 |

24,5 |

|

Тенезмы |

93 |

25,5 |

|

Вздутие живота |

43 |

11,8 |

|

Боль в обл. прямой кишки |

91 |

25,0 |

|

Похудание |

85 |

23,4 |

|

Слабость |

100 |

27,5 |

|

Жидкий стул |

34 |

9,3 |

|

Температура |

17 |

4,7 |

|

Боли в правом подреберье |

30 |

8,2 |

|

Боли в животе |

43 |

11,8 |

Клинически заболевание чаще всего проявлялось выделениями крови и слизи, а также симптомами непроходимости (табл. 1). Причем у 91,8 % больных метастазы в печени не имели клинической манифестации и диагностировались при инструментальном обследовании или во время операционной ревизии.

Мы изучили распределение больных по временному критерию, начиная от момента возникновения первых симптомов заболевания до поступления больного в стационар. Подавляющее число больных – 211 (58,0 %) отметило начало проявлений заболевания в период от 1 до 6 мес до госпитализации; в срок от 6 мес до 1 года – 74 (20,3 %); от 1 года до 2 лет – 32 больных (8,8 %); и пятеро пациентов (1,4 %) – более 2 лет до поступления в стационар. У 42 больных (11,5 %) определить начало возникновения первых симптомов заболевания по данным медицинской документации не удалось. Анализируя причины поздней диагностики, можно выделить: бессимптомное течение заболевания 33,5 % (n=122); несвоевременная диагностика 35,4 % (n=129); позднее обращение 17,1 % (n=62); отказ от лечения 2,5 % (n=9). У 42 больных определить причины по данным медицинской документации не удалось.

Для оценки стадии первичной опухоли мы использовали классификацию Международного противоракового союза 1997 г. (табл. 2). У большинство больных с метастазами в печень первичные опухоли имели обширное местное распространение, и только у 17 (4,7 %) опухолевый процесс в толстой кишке соответствовал стадии T2..

Таблица 2 Распределение больных в соответствии с категорией T

|

Категория |

Абс. |

% |

|

T 2 |

17 |

4,7 |

|

T 3 |

156 |

42,9 |

|

T 4 |

188 |

51,6 |

|

T х |

3 |

0,8 |

|

Итого |

364 |

100 |

В зависимости от вида лечения больные, включенные в исследование, были разделены на 2 группы (табл. 3). Первую группу составили 218 пациентов, у которых первичная опухоль не была удалена, они не оперировались вообще либо им были выполнены диагностические лапаротомии или дренирующие операции. Во вторую группу вошли 146 пациентов, которым произвели удаление первичного очага. Средний возраст больных в первой группе составил 59,7, во второй – 59,4 года. При изучении сопутствующих заболеваний наиболее часто встречающимися были заболевания сердца и сахарный диабет.

Объем поражения печени и результаты циторедуктивных операций у больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печень

Таблица 3

Виды операций у больных колоректальным раком с метастазами в печень

|

Группы |

Виды операций |

Абс. |

% |

|

I группа (218) |

Нет операции |

56 |

25,7 |

|

Лапаротомия |

29 |

13,3 |

|

|

Дренирующие операции |

133 |

61,0 |

|

|

Всего |

218 |

100 |

|

II группа (146) |

Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки |

43 |

29,5 |

|

Резекция сигмовидной кишки |

19 |

13,0 |

|

|

Операция Гартмана |

45 |

30,8 |

|

|

Правосторонняя гемиколэктомия |

13 |

8,9 |

|

|

Резекция поперечно-ободочной кишки |

5 |

3,4 |

|

|

Левосторонняя гемиколэктомия |

9 |

6,2 |

|

|

Брюшно-анальная резекция прямой кишки |

6 |

4,1 |

|

|

Передняя резекция прямой кишки |

6 |

4,1 |

|

|

Всего |

146 |

100 |

При оперативном лечении 34 больным (21,2 %) второй группы было произведено хирургическое удаление метастазов в печень, однако во всех случаях это были краевые резекции или иссечение метастатических образований в процессе оперативного вмешательства. Лекарственному лечению было подвергнуто 96 больных, в том числе химиотерапию в I группе получили 43, во II – 53 пациента. В основном применялся 5-фторурацил (n=85) в режиме Mayo или монотерапии. Однако 2 и более курсов химиотерапии было проведено только 44 больным. Предполагаемая эффективность лечения, проведенного с нарушением схем и принципов химиотерапии (минимальное количество курсов, мониторинг эффективности, смена линии химиотерапии при прогрессировании), весьма невелика, что позволяет предположить отсутствие ее значимого влияния на выживаемость больных в исследуемых группах.

Результаты

Одним из основных показателей эффективности лечения является продолжительность жизни больных. Мы сравнили её в каждой из групп. Был использован статистический пакет SPSS, метод Каплан-Майера. Медиана выживаемости в первой группе составила 7 мес, у = 0,4, во второй – 18,0 мес, у = 1,1. Данные статистически достоверны, однако, учитывая тот факт, что этот показатель и результаты лекарственной терапии зависят не только от того, была удалена или нет первичная опухоль, но и от объема метастатического поражения печени, мы поделили больных на ряд подгрупп, использовав для этого классификацию L. Gennari (1982), в основу которой был положен относительный объем поражения печеночной паренхимы метастазами, выраженный в процентах (табл. 4). Объем поражения печени оценивался ретроспективно на основании записей в историях болезни, протоколов операций для всех больных, включенных в исследование. В тех случаях, когда оперативное вмешательство не выполнялось, мы опирались на данные инструментальных методов исследования: УЗИ, компьютерной томографии, гепатосцинтиграфии.

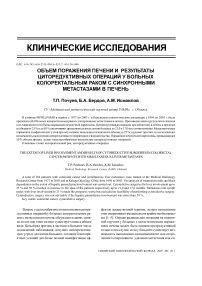

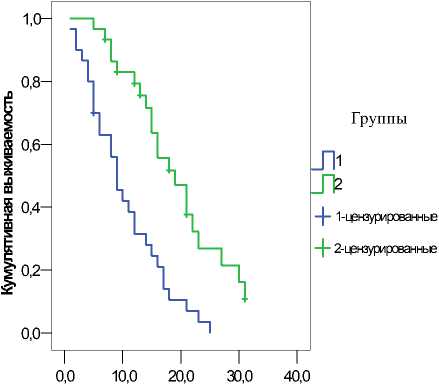

Из табл. 4 видно, что I группа представлена в основном больными со значительным поражением печени, которые составляли 67,9 %. Во II группе было больше больных с поражением печеночной парен химы I ст. по G ennari( H1) – 94 (64,4 %). Мы рассчитали выживаемость в каждой из подгрупп в зависимости от объема метастатического поражения печени (рис. 1).

Медиана выживаемости у больных с неудаленным первичным очагом объемом поражения, соответствующим H1, составила 10,0 мес, у = 0,9; у больных II группы – 21,0 мес, у = 1,3 (рис. 1А). Различия между группами являются статистически достоверными. При этом ни один из больных первой группы не пережил 2-летний рубеж, тогда как после циторедуктивной операции 1 больной прожил более 5 лет и четверо – 4 года и 10 мес.

Таблица 4

Распределение больных в зависимости от объема поражения печени

|

Группы |

Всего больных |

Стадия по L. Gennari (1982) |

||

|

I ст. (< 25 %) |

II ст. (25–50 %) |

III ст. (> 50 %) |

||

|

I группа – первичная опухоль не удалена |

n = 218 |

70 |

66 |

82 |

|

100% |

32,1 % |

30,3 % |

37,6 % |

|

|

II группа – первичная опухоль удалена |

n = 146 |

94 |

33 |

19 |

|

100% |

64,4 % |

22,6 % |

13,0 % |

|

Месяцы

Месяцы

Б. Поражение паренхимы печени от 25 % до 50 % (Н2)

А. Поражение паренхимы печени до

25 % (H1)

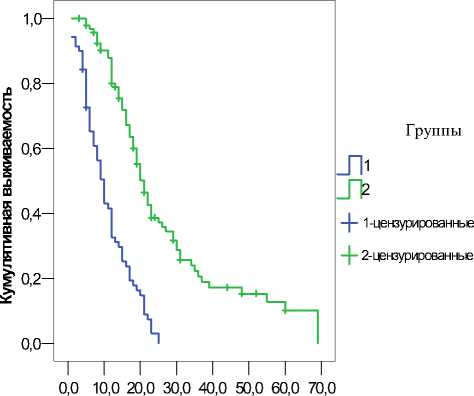

Рис. 1. Выживаемость больных в зависимости от объема метастатического поражения печеночной паренхимы

При поражении паренхимы печени от 25 до 50 % результаты были хуже, медиана выживаемости в первой группе составила 8,0 мес, у = 0,3; во второй – 17,0 мес, у = 2,6. Результаты также были статистически достоверны (рис. 1Б).

При поражении печени 50 % и более различия в продолжительности жизни между группами становятся все менее заметными. Медиана выживаемости в первой группе составила 5,0 мес, у = 0,4; во второй – 8,0 мес, у = 1,3, статистически значимых различий между группами нет. Немаловажное значение в этом имеет большой диапазон метастати- ческого поражения печени для стадии H3. Естественно, что больные с метастазами, занимающими более 75 % паренхимы печени, не подверглись циторедуктивным операциям по причине явной их нецелесообразности.

Помимо объема метастатического поражения паренхимы печени, результаты лечения больных в значительной мере зависят от поражения опухолевым процессом регионарного лимфатического аппарата. Мы изучили влияние этого фактора (наличие или отсутствие метастазов в лимфатических узлах) на продолжительность жизни больных в каждой из подгрупп (табл. 5).

Объем поражения печени и результаты циторедуктивных операций у больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печень

Таблица 5

Распределение больных в зависимости от метастатического поражения печени и лимфатических узлов

|

Группы |

Состояние лимфоузлов |

Стадия метастатического поражения печени по L. Gennari (1982) |

||

|

Н 1 (< 25 %) |

Н 2 (25–50 %) |

Н 3 (> 50 %) |

||

|

I группа – первичная опухоль не удалена |

Лимфоузлы не поражены |

31 |

11 |

19 |

|

Лимфоузлы поражены |

30 |

33 |

35 |

|

|

Лимфоузлы не определены |

9 |

22 |

28 |

|

|

II группа – первичная опухоль удалена |

Лимфоузлы не поражены |

64 |

17 |

5 |

|

Лимфоузлы поражены |

30 |

16 |

14 |

|

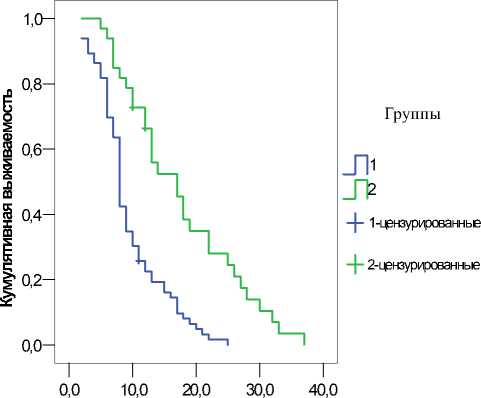

А. Поражение паренхимы печени H1 в сочетании с N0

Рис. 2. Выживаемость больных при поражении печени H1 в зависимости от состояния регионарных лимфатических узлов

Месяцы

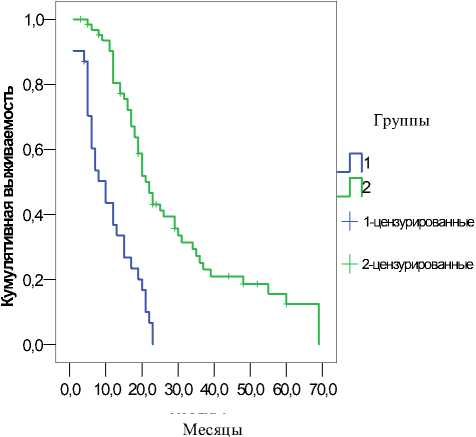

Б. Поражение паренхимы печени H1 в сочетании с N1

У больных с поражением паренхимы печени менее 25 % метастазы в лимфатические узлы отсутствовали у 31 больного первой и у 64 больных второй группы. Медиана выживаемости в этом случае составила 10,0 мес, у = 2,2 (5,8–14,2) и 22,0 мес, у = 1,7 (18,7–25,3) соответственно (рис. 2А). Различия статистически достоверны.

При наличии метастазов в лимфатических узлах результаты лечения были несколько хуже (рис. 2Б), однако и в этом случае при выполнении циторедуктивной операции пациенты второй группы (n=30) имели преимущество по выживаемости над первой группой (n=30). Медиана выживаемости в I группе составила – 9,0 мес, у =1,3 (6,4–11,6); во II группе – 19,0 мес, у =2,8 (13,6–24,4). Сравнение продолжительности жизни по этому показателю для пациентов с поражением паренхимы печени H2 и H3 не проводилось в связи с тем, что их количество было недостаточно для проведения статистического анализа.

Таким образом, оценка клинического состояния, лабораторных показателей, данных ультразвукового и компьютерно-томографического исследования у больных раком толстой кишки с метастатическим поражением печени позволяет у значительной части пациентов еще на этапе дооперационной диагностики сформулировать показания к циторедуктивным операциям. Оперативные вмешательства этого типа при поражении печеночной паренхимы в объеме от 25 % до 50 % увеличивают продолжительность жизни больных до 21,0 и 17,0 мес соотве.тственно. Метастатическое поражение лимфатических узлов при поражении печени, соответствующей H1, ухудшает прогноз, но не исключает выполнение циторедуктивной операции. Увеличение поражения печеночной паренхимы до 50 % и более делает целесообразность выполнения циторедуктивных операций сомнительной. В этом случае показания к оперативному вмешательству переходят в разряд «спасительных» и определяются наличием осложнений опухолевого процесса, непосредственно угрожающих жизни больного, – нарастающая кишечная непроходимость, распад опухоли, кровотечение.