Обеспечение импортозамещения продовольствия через кооперацию и агропромышленную интеграцию

Автор: Карпенко Галина Григорьевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (48), 2016 года.

Бесплатный доступ

Основной целью статьи является исследование проблем импортозамещения продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, предлагаются пути их решения через механизмы кооперации и агропромышленной интеграции, обеспечивая при этом развитие сельских территорий и качество жизни сельского населения в субъектах Российской Федерации.

Агропромышленный комплекс, агропромышленная интеграция, кооперация, сельские территории, регионы России, импортозамещение

Короткий адрес: https://sciup.org/14322967

IDR: 14322967

Текст научной статьи Обеспечение импортозамещения продовольствия через кооперацию и агропромышленную интеграцию

Актуальность и объективная необходимость межрегиональной интеграции и межхозяйственной кооперации в аграрном секторе экономики России, определяется действием объективных экономических законов. Реализация этих интересов должна лежать в основе деятельности интегрированных структур и способствовать развитию взаимовыгодных отношений. В связи с этим, в настоящее время необходимость в экономической интеграции и кооперации испытывают практически все хозяйствующие субъекты агробизнеса России. Это обусловлено рядом причин. Главная из них заключается в том, что в центральном звене агропромышленного комплекса — сельском хозяйстве — в качестве основного средства производства выступает земля, имеющая свои особенности в отличие от других природных ресурсов, прежде всего, это пространственная ограниченность и качественная невосполняемостъ ее плодородия.

Учитывая эту особенность государство, проявляя заботу к стратегически важной отрасли национальной экономики — аграрной экономике, должно оказывать содействие в определении перспектив ее развития, тем более в условиях искусственно созданного кризиса санкциями, объявленными западными странами. В ответ на санкции Россия объявила продовольственное эмбарго в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Правительство Российской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (табл. 1).

Проблемы импортозамещения на российском рынке товаров иностранного производства отечественными

В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 160100) [1].

Таблица 1 — Мясные товары, в отношении которых введен запрет на ввоз

|

ТН ВЭД ЕАЭС |

Наименование товара |

|

0201 |

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |

|

0202 |

Мясо крупного рогатого скота, замороженное |

|

0203 |

Свинина свежая, охлажденная или замороженная |

|

0207 |

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные из 0210** Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое |

|

160100 |

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |

Источник [1].

Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке товаров иностранного производства отечественными, не инновационна и периодически поднимается для обсуждения, поскольку политика импортозамещения является в первую очередь государственной стратегией, которая представляет программу развития экономики страны, включающую перечень мероприятий, направленных на снижение зависимости отечественной экономики от импорта. Так, о необходимости преодоления критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции говорилось в послании Президента РФ Федеральному Собранию еще в конце 2014 года.

Свидетельством критической зависимости продовольственной продукции от зарубежных стран является анализ соотношения экспорта к импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с 2000 по 2014 годы в России (табл. 2) [2]. Из таблицы следует, что в 2014 году по сравнению с 2000 годом в 4,8 раза составил рост всего экспорта, несмотря на его сокращение к 2013 году на 5,4%, но рост экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья составил в 12 раз, соответственно и тенденция его роста продолжается. Однако доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта хотя и увеличилась на 2,2%, но, по-прежнему, составляет весьма незначительный объем (3,8%).

Таблица 2 — Анализ соотношения экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в России в динамике по годам, 2000-2014 гг.

|

Показатели |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Темп роста 2014 г. в % к |

|||||||

|

ДОЛЛ США |

% к итогу |

ДОЛЛ США |

% к ИТОГУ |

США |

% к |

США |

% К ИТОГУ |

ДОЛЛ США |

% к итогу |

США |

% К ИТОГУ |

2000 г. |

2013 г. |

|

|

Экспорт - всего |

103093 |

100 |

241473 |

100 |

397068 |

100 |

524735 |

100 |

525976 |

100 |

497834 |

100 |

в 4,8р. |

94.6 |

|

в том числе: |

||||||||||||||

|

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье |

1623 |

1.6 |

4492 |

1.9 |

8755 |

2.2 |

16769 |

3.2 |

16262 |

3,1 |

18981 |

3.8 |

в 12 р. |

116.7 |

|

Импорт — всего |

33880 |

100 |

98708 |

100 |

228912 |

100 |

317263 |

100 |

315298 |

100 |

286669 |

100 |

в 8,5р. |

90.9 |

|

в том числе: |

||||||||||||||

|

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье |

7384 |

21,8 |

17430 |

17,7 |

36398 |

15,9 |

40655 |

12,8 |

43255 |

13,7 |

39905 |

13,9 |

5.4 р. |

92.3 |

|

Отклонение (+: —) экспорта, всего |

69213 |

- |

142765 |

- |

168156 |

- |

207472 |

- |

210678 |

- |

211165 |

- |

3.0 р. |

100.2 |

|

Соотношение экспорта н импорта, всего,% |

304 |

245 |

173 |

165 |

167 |

174 |

||||||||

|

Отклонение (+: —) экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья |

-5761 |

-12938 |

-27643 |

-23886 |

-26993 |

-20924 |

3.6 р. |

|||||||

|

Соотношение экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, % |

22.0 |

25.8 |

24.1 |

41.2 |

37.6 |

47,6 |

||||||||

Источник: Расчеты автора проведены по источнику [2].

В тоже время в 2014 году по сравнению с 2000 годом в 8,5 раз отмечен рост импорта по всей продукции, в том числе по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью — в 5,4 раза, несмотря на его снижение по сравнению с 2013 годом почти на 10%. Соответственно сократилась и доля импорта на данный вид товаров почти на 10%.

Следует отметить, что в 2000 году в 3 раза превысило отношение экспорта к импорту всей продукции, но в 2014 году в 1,7 раз наблюдается его снижение. По продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью соотношение составило 22% и 47,6%, соответственно, тем не менее, импорт данных товаров в 2014 году превысил экспорт в 2 раза, что, несомненно, свидетельствует о продовольственной зависимости страны.

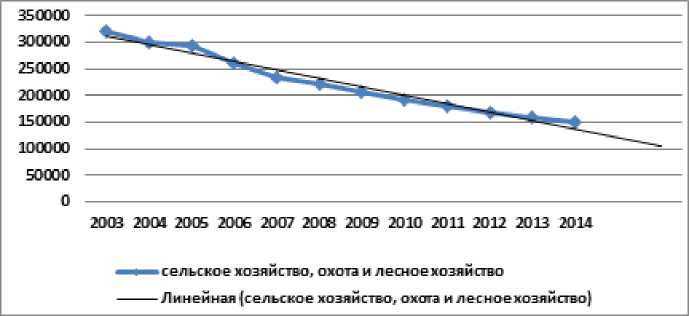

Очевидно, одной из ключевых задач государства является использование сложившейся ситуации (объявленные России санкции) в целях снижения до минимума импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья и выход на новые рубежи развития, тем самым создавая для агробизнеса благоприятную экономическую среду. Насколько «благоприятной» для агробизнеса явилась экономическая среда представлено на графике (рис. 1), линия тренда свидетельствует о системной тенденции сокращения числа сельхозтоваропроизводителей. За исследуемый период их численность сократилась на 172 556 предприятий или на 47% [4].

Рис. 1. Динамика развития хозяйствующих субъектов в сельской экономике России

Источник: Расчеты автора проведены по источнику [2].

По данным, представленным в таблице 3, с 2005 по 2014 годы в целом по России сокращение сельхозтоваропроизводителей составило на 49%, а по Южному федеральному округу (далее ‒ ЮФО) ‒ почти на 70%, а по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее ‒ СКФО) ‒ почти на 40% (табл. 3) [2].

Таблица 3 — Динамика сокращения сельхозтоваропроизводителей по субъектам Федерации юга России

|

Страна /Округ/Регион |

2005 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2014 в % к 2005 |

|

РФ |

293241 |

207615 |

193435 |

179933 |

169416 |

157998 |

149641 |

51,0 |

|

ЮФО |

43979 |

25541 |

23257 |

21285 |

19534 |

13453 |

12842 |

29,2 |

|

Республика Адыгея |

1126 |

952 |

491 |

442 |

431 |

430 |

421 |

37,4 |

|

Республика Калмыкия |

2299 |

1541 |

960 |

883 |

567 |

462 |

454 |

19,7 |

|

Краснодарский край |

17043 |

12766 |

12230 |

11523 |

10929 |

5399 |

5153 |

30,2 |

|

Астраханская область |

1643 |

1183 |

1159 |

1098 |

1053 |

1030 |

1021 |

62,1 |

|

Волгоградская область |

9878 |

3469 |

3157 |

2690 |

2457 |

2248 |

2102 |

21,3 |

|

Ростовская область |

11990 |

5630 |

5260 |

4649 |

4097 |

3884 |

3691 |

30,8 |

|

СКФО |

35828 |

23584 |

23579 |

23212 |

23323 |

23323 |

21397 |

59,7 |

|

Республика Дагестан |

11944 |

4228 |

4398 |

4603 |

4840 |

5058 |

5065 |

42,4 |

|

Республика Ингушетия |

783 |

328 |

339 |

355 |

348 |

376 |

380 |

48,5 |

|

КабардиноБалкарская Республика |

1236 |

1256 |

1249 |

1295 |

1325 |

1289 |

1251 |

101,2 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

963 |

775 |

787 |

786 |

775 |

768 |

752 |

78,1 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

1340 |

1042 |

1062 |

1112 |

1223 |

1240 |

1157 |

86,3 |

|

Чеченская Республика |

1677 |

1660 |

1601 |

1482 |

1373 |

1254 |

1178 |

70,2 |

|

Ставропольский край |

17885 |

14295 |

14143 |

13579 |

13439 |

13338 |

11614 |

64,9 |

Источник: Расчеты автора проведены по источнику [2].

Следует отметить, что в отдельных регионах ЮФО наблюдается сокращение субъектов хозяйствования почти на 70%, например, в Волгоградской области, Краснодарском крае и почти 80% — в Республике Калмыкия. С одной стороны это 6/12

свидетельствует об укрупнении агробизнеса, но с другой стороны имеет место и закрытие в сельских территориях малых форм хозяйствования в результате их банкротства, личных подсобных хозяйств в виду отсутствия их конкурентоспособности в жестких условиях рынка.

В связи с имеющимися проблемами в данной отрасли, без активной роли государства и его механизмов поддержки, малым формам агробизнеса не выжить. С одной стороны, наблюдается тенденция сокращения сельхозтоваропроизводителей, а с другой, ‒ импортозамещение продовольствия и сельскохозяйственного сырья являются очевидной необходимостью. При этом следует понимать, что импортозамещение ‒ это стратегия догоняющего, которая должна не просто привести к становлению определенного производства, но становлению этого производства на более высоком, чем у конкурентов уровне. Причем, удовлетворяя потребности в продовольствии и сельскохозяйственном сырье на внутреннем рынке, оставаться открытой экономикой, а развиваемые отрасли агробизнеса должны быть ориентированы и на внешний рынок. Только в этом случае они смогут легко завоевать лояльность внутренних потребителей и конкурировать с иностранными производителями на внешних рынках.

В странах с рыночной экономикой большинство сельских хозяйств участвуют в кооперации. Так, в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландах почти все фермерские хозяйства объединены в кооперативы, во Франции, Бельгии, Германии и других странах Европы — примерно 80%, в США, Канаде, Австралии — более 60 % всех фермерских хозяйств. В этих странах велика роль кооперативов в производстве продуктов питания. В странах Европы через систему сельскохозяйственных кооперативов реализуется до 80 % продукции фермеров и обеспечивается свыше половины поставок средств производства для сельского хозяйства. В США кооперативы поставляют на рынок 30 % всей товарной сельскохозяйственной продукции, в том числе 72 % молока, 53 % сахара [6].

Несомненно, нужны более эффективные меры для реализации программы импортозамещения. На наш взгляд, важнейшим направлением ее реализации является рост аграрной экономики в сельской местности через развитие межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Интегрированные структуры, объединяющие различные звенья ‒ от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, более эффективны и адаптивны к условиям рынка. Они получают распространение во многих регионах Российской Федерации и характеризуются большим разнообразием по организационно-правовым формам, составу участников, видам деятельности, формам собственности [3,5].

Модели оптимизации механизма регулирования агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации

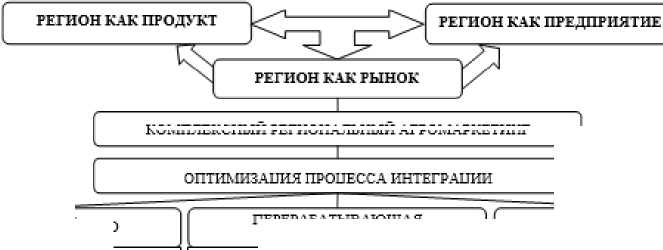

Предлагаемые нами две модели оптимизации механизма регулирования агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации, имеющие прикладной характер, представляют интерес в условиях импортозамещения продовольствия и сельскохозяйственного сырья, реформирования отношений собственности, усложнения межстрановых, межотраслевых, межрегиональных и муниципальных связей (рис. 2) [6].

ИНТЕГРАЦИЯ

КООПЕРАЦИЯ

комплексный региональный агромаркетинг

РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- расширение каналов сбыта реализации продукции

- наращивание мощности для переработки сельскохозяйственной продукции

- качественная переработка сельскохозяйственной продукции

- повышение спроса на местное сырье

- рост производства продукции сельского хозяйства

- расширение каналов сбыта сельскохозяйственной продукции от производителя

- обеспечение населения качественным продовольствием

- внутренняя поддержка субъектов АПК

- местные предприниматели

- местные жители

- рынки: местные, региональные и межрегиональные

- приезжие гости, туристы

- межрегиональная (межстрановая)

ТОРГОВЛЯ

- госзакупки

- опр мир оваяпе фондов: федеральных, региональных и муниципальных

- поддержка собственного производителя

СОЗДАНИЕ ФОНДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА С.-Х. ПРОДУКЦИИ

Рбттлъм^ьг РАЗВИТИЕ: СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И РАСШИРЕННАЯ ЕЕ РЕ.АПИЗАЦИЯ: РОСТ ДОХОДОВ, ЗАНЯТОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 2. Модель оптимизации процесса межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции на уровне субъекта Российской Федерации

В первой модели регион представлен как предприятие, производящее продукцию (кооперация), как предприятие продвигающий продукт (интеграция) и регион как рынок, способствующий развитию межстрановых, межрегиональных и межмуниципальных связей. В связи с этим данная модель межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции представлена в виде интеграционных связей сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (СХП, сельхозкооперативов, К(Ф)Х, ЛПХ и др.) с хозяйственными субъектами перерабатывающей промышленности, инвесторами и др.

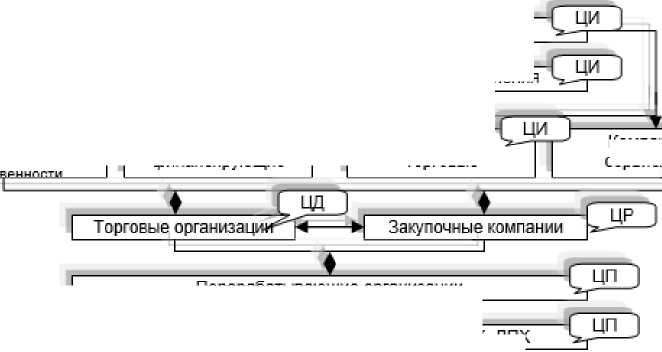

Вторая модель является мотивационной составляющей сбыта сельхозпродукции в интегрированном агропромобъединении субъекта Федерации, в основу которой положены оценочные показатели взаимоотношений на основе индивидуальных 8/12

вкладов участников объединения (рис. 3) [3].

Управляющая компания

Межрегиональные интегрированные объединения

ЦД ии

Компании торговые

J Компании S финансирующие

Перерабатывающие организации

Производственные организации: СХП, К(Ф)Х, ЛПХ центра ответственности

Компании-владельцы интеллектуальной

____CCJZDT

Компании сервисные

ЦД - центр доходов ЦР - центр расходов ЦП - центр прибыли LLH - иен~о инвестиций

Рис. 3. Модель мотивационной составляющей организационной структуры интегрированного агропромышленного объединения (ИАПО)

В данной модели государство выступает в синергетической связи с субъектами ИАПО, поскольку в ее основе стратегическая цель — обеспечение сотрудничества участников в интеграционном процессе с целью достижения продовольственной независимости и импортозамещения. Каждый кластер субъектов ИАПО в ней представляет определенный вид ответственности. Причем государственное регулирование осуществляется и на уровне центра инвестиций (альтернативная и государственная поддержка сельского хозяйства), и на уровне центра расходов (госзакупки).

При наличии на сельских территориях перерабатывающего предприятия и многочисленных К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, производящих продукцию, являющуюся сырьем для данного предприятия, наиболее целесообразно создание сбытового блока, для организации и обеспечения реализации сельскохозяйственной продукции на взаимовыгодных условиях. В случае отсутствия в регионе перерабатывающего предприятия можно также организовать перерабатывающий и сбытовой блок, который будет осуществлять первичную переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе производство продовольственных товаров, реализацию готовой продукции и т.д.

Целесообразность такой интеграции обусловлена, во-первых, ослаблением отрицательного влияния сезонности, особенно чувствительного при производстве скоропортящейся продукции; во-вторых, возможностью создания условий для равномерной загрузки перерабатывающих предприятий сырьем, маневрирования финансовыми и трудовыми ресурсами; в-третьих, повышением конкурентоспособности предприятий АПК как на внутреннем, так и на внешнем агропродовольственном рынках.

Основными преимуществами интегрированных структур являются: концентрация производства и капитала участников интеграции; расширение пределов оптимального использования техники и оборудования; организация системы сбыта продукции; организованное кредитование и страхование участников; эффект широты ассортимента; уменьшение налогооблагаемой базы, минимизация издержек.

Наиболее приемлемо образование ИАПО в форме самостоятельных и независимых субъектов на основе договоров-соглашений о совместной деятельности. Также члены интегрированного объединения могут избирать и другие формы хозяйствования, но более широкого аспекта функционирования.

Целесообразность проведенных исследований и предложенных рекомендаций подтвердили расчеты по совершенствованию межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, показавшие экономическую эффективность в дополнительном приросте объемов сельхозпродукции на уровне региона в 1,5 раза, что чрезвычайно актуально в условиях необходимости импортозамещения продовольствия и сельскохозяйственного сырья и весьма существенно для развития сельской территории.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование приводит к выводу о необходимости активизации процесса межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции и обеспечении эффективной организационной поддержки государства на региональном и местном уровнях интеграционных и кооперационных процессов. Поскольку в условиях импортозамещения продовольствия и сельскохозяйственного сырья, на наш взгляд, на региональном и местном уровнях формирование интеграционных и кооперационных процессов, несомненно, позволит сельской экономике и ее территориям развиваться уверенно и ускоренными темпами, решая острейшую проблему российского социума, проблему качества жизни на селе, во многом определяющую саму судьбу России.

Список литературы Обеспечение импортозамещения продовольствия через кооперацию и агропромышленную интеграцию

- Свинухов В.Г. Проблемные вопросы ввоза мяса и мясопродуктов на территорию Российской Федерации в условиях эмбарго//В.Г. Свинухов. -Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. Сб. науч. статей. -М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. -518 с.

- Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб./Росстат. -Р76. М., 2015. -728 с.

- Карпенко Г.Г. Совершенствование интеграционных и кооперационных процессов в агропромышленном комплексе на региональном уровне//Г.Г. Карпенко. -Российский экономический интернет-журнал. -М., № 4, 2013. -20 с.

- Стат. данные государственной регистрации. URL: http://www.gks.ru/(дата обращения 16.10.2016)

- Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК/под редакцией Степанова Я. -М.: КолосС, 2007.

- Карпенко Г.Г. Государственное регулирование экономики: региональный аспект. Монография/Г.Г. Карпенко. -Краснодарский край. Издательско-полиграфический центр Кубанского государственного университета. Краснодар, 2013. 392 с.