Обеспечение эксплуатационной надежности канализационного коллектора на стадии проектирорвания

Автор: Дрозд Геннадий Яковлевич, Хвортова Марина Юрьевна

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Статья в выпуске: 1 (10), 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведены методики расчета степени агрессивности газово-биогенной эксплуатационной среды и прогнозирования участков коррозионного поражения в канализационных каналах на примере дренажно-комуникационного тоннеля г. Ашгабат. Показано, что обеспечение долговечности и экологической безопасности канализационных тоннелей может быть осуществлено еще на стадии проектирования путем учета всех неблагоприятных факторов, в том числе биологического. Выявлено, что степень агрессивности и токсичности газовой среды канализационных каналов может быть спрогнозирована при комплексном рассмотрении микробиологических процессов образования продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и при решении прикладных задач гидро- и газодинамики.

Надежность, коррозия, канализационный коллектор, эксплуатационная среда, сточные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14770134

IDR: 14770134 | УДК: 721.01:628.24-192

Текст научной статьи Обеспечение эксплуатационной надежности канализационного коллектора на стадии проектирорвания

Долговечность канализационных коллекторов зависит от степени агрессивности эксплуатационной среды. Оценка агрессивности среды на стадии проектирования является весьма проблематичной. В соответствии с ДСТУ Б В.2.6 – 145:2010 ее принимают “по аналогии (по опыту эксплуатации), либо рассчитывают по составу сточных вод и конструктивным характеристикам коллектора” [1]. Спецификой эксплуатационной среды канализационных сооружений является биологически активная среда , степень агрессивности которой зависит от химических показателей сточной воды и гидравлических параметров трубопроводов, обусловленных их конструкцией.

Закономерности биообразования сероводорода исследованы в работе [2], а изучение влияния гидравлики потока воды на его дегазацию и влияние вентиляции подсводового пространства на агрессивность газовоздушной фазы с рекомендациями по защите бетона приведены в работах [3 - 5], На основании данных публикаций разработана и апробирована на ряде объектов методика оценки агрессивности эксплуатационной среды с учетом биологического фактора коррозии и конструктивных особенностей канализационных коллекторов.

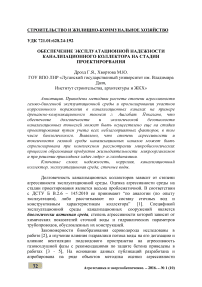

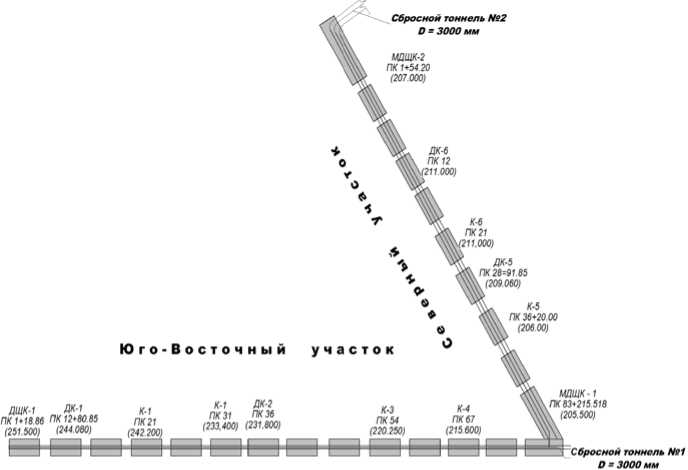

В рамках международного сотрудничества между Украиной и Туркменистаном Киевским «УкрНИИ водоканалпроектом» был разработан проект дренажно-коммуникационного тоннеля для г. Ашгабата. Перед нами была поставлена задача на стадии проектирования оценить степень агрессивности среды с указанием зон обязательной антикоррозионной защиты сооружения. Сооружение уникально по своему функциональному назначению, размерам и условиям эксплуатации. Протяженность тоннеля 18 км, поперечные сечения 3 и 5.4м, способ строительства - щитовая проходка, средняя глубина заложения 17 м в условиях водонасыщенных грунтов при избыточном давлении 1.5 атм в зоне сейсмичности 9.5 баллов по шкале Рихтера. Тоннель проходной, со спецканалами для пропуска дренажных вод, канализационных городских стоков, водопровода, электрических и кабельных сетей (рис. 1-3).

Цель работы - на примере проектируемого дренажнокоммуникационного тоннеля г. Ашгабата показать применение методик прогнозирования агрессивности эксплуатационной газовой среды и обоснования защитных антикоррозионных мероприятий с обеспечением безопасной эксплуатации сооружения в условиях биологического воздействия.

Необходимость прогнозирования агрессивности среды и защита каналов от коррозии на потенциально опасных участках вызвана тем, что существующие отечественные нормативные документы (в частности, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ДСТУ Б В.2.6 – 145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії») не регламентируют защиту от коррозии сооружений данного вида. Однако опыт эксплуатации и последние исследования в области долговечности канализационных коллекторов свидетельствуют, что самым мощным агрессивным фактором разрушения канализационных сетей является биологический [1].

Биологический фактор коррозии канализационных трубопровода состоит из трёх связанных между собой этапов, где ведущая роль в двух из них принадлежит микроорганизмам цикла серы, т.е.:

-

- образование и накопление в водной среде биогенных газов (h2S, СО2, NH3 и пр.), состав и концентрация которых зависят от исходного содержания в воде органических и серосодержащих веществ и физических условий среды - окислительно-восстановительного потенциала, кислорода, температуры и времени;

-

- выделение из воды газов , зависящее от наличия и площади свободной поверхности жидкости, температуры и турбулентности водного потока;

-

- биоокисление газа и взаимодействие кислых продуктов с поверхностью конструкций , зависящее от условий в месте контакта среды с конструкцией - влажности, температуры, окислительного потенциала, наличия кислорода и от свойств материала.

Наиболее опасным в коррозионном отношении является сероводород, окисляемый тионовыми бактериями в серную кислоту, разрушающую бетон в реальных условиях со скоростью до 40 мм/год.

Сложность выполняемой нами задачи заключалась в том, что степень агрессивности эксплуатационной газово-биогенной воздушной среды и ее распределение по длине коллектора необходимо было определить на стадии проектирования, без данных о качественном составе сформировавшегося стока.

Рисунок 1 – Принципиальная схема дренажно-канализационного тоннеля

Рисунок 2 – Поперечные сечения и продольный профиль одного из участков тоннеля

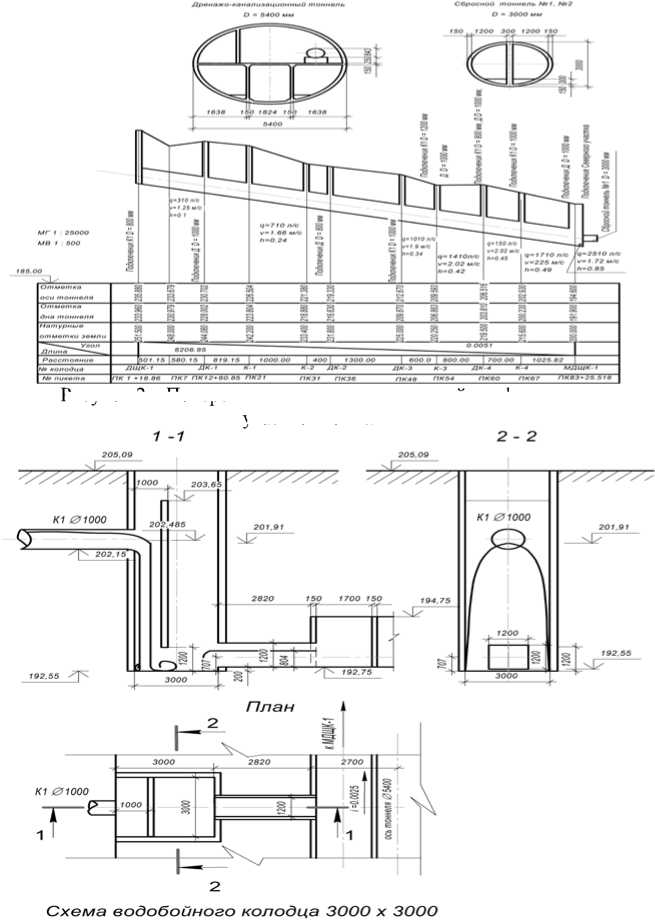

Рисунок 3 – Схема перепадной камеры с водобойным устройством

Были использованы следующие исходные данные: химический состав сточных вод в подключаемых к тоннелю канализационных сетях, схемы подключения инженерных коммуникаций, продольный профиль дренажно-коммуникационного тоннеля, поперечные сечения каналов, схемы перепадных камер и водобойных устройств.

Изложение материала . Алгоритм расчетов состоял в следующем.

-

1 .Определение образования сероводорода в сточной воде сульфатредуцирующими бактериями:

-

2 .Определение концентрации сероводорода в атмосфере перепадного колодца с водобойным устройством для самого неблагоприятного случая (максимального перепада высот между подводящим коллектором и дном колодца):

-

3 .Определение степени агрессивности эксплуатационной газовоздушной среды по отношению к бетону в наиболее неблагоприятном месте- в перепадной камере осуществляли по таблицам [3].

-

4. Определение содержания сероводорода по длине

[H 2 S]=0,0142^T 1,744 ^t 2,878"T -0,464^(So 2- / ХПК) -0,72 (1)

H 2 S=7T o,o34 [H 2 S] o,33•т O,357+[H 2 S]5,8•1O -3 • (R e ^10 -6 ) 3'524 , (2)

где [Я25] концентрация сероводорода в воде, мг/л; H 2 S -концентрация сероводорода в газовой фазе в месте изменения турбулентности потока, мг/м3; T - температура воды, ° С; t - время пребывания в анаэробных условиях, час; SO42- - концентрация сульфатов в воде, мг/л; XПК - химическая потребность в кислороде, мгО2/л; Re -число Рейнольдса. Расчётная максимальная концентрация сероводорода в газовой фазе составила 60 мг/м3.

Таблица 1- Степень агрессивности сероводородной биогенной среды и защитные мероприятия к бетону

|

К и

и о S ЯКу о у |

Скорость корозии |

Степень агрессивности среды |

Рекомендуемые защитные мероприятия |

|

|

t^ о |

° о " ё |

|||

|

1 |

0.55 |

0.25 |

Слабая |

Бетон нормальной плотности на |

|

2 |

0.08 |

0.40 |

сульфатостойком цементе |

|

|

4 8 |

0.30 0.60 |

1.50 3.00 |

Особо плотные бетоны с |

|

|

Средняя |

флюатированием поверхности конструкций |

|||

|

30 |

2.50 |

12.50 |

Полимербетоны, защита |

|

|

135 |

10.00 |

50.00 |

Сильная |

полиэтиленовой или ПВХ |

|

500 |

40.00 |

200.00 |

футеровкой |

|

Как следует из приведенной таблицы, степень агрессивности среды в перепадных камерах - сильная (СЯ25 =60мг/м3), что обуславливает необходимость защиты их от коррозии.

канализационных каналов и протяженности зон распространения коррозионного поражения определяли в соответствии с зависимостями

(3,4):

Г k-D-Ц u = exp ---—

[ v • dr J - _ 0,7 • v • dr 1 = k-D

где u- относительная средняя концентрация выделившегося газа по длине канала; I = z /dr- относительная длина канала; dr - гидравлический диаметр воздушной части канала; v -скорость газа в подсводном пространстве; к - коэффициент, зависящий от вида препятствия в коллекторе, вызывающего интенсификацию выделения газа.

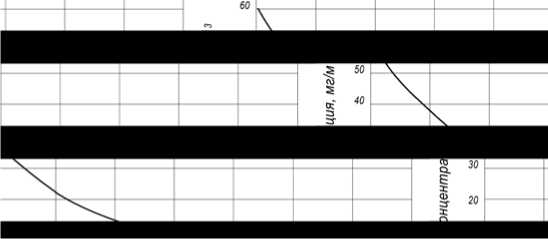

При расчете изменения концентрации сероводорода в воздушной полости канализационных каналов было принято, что при каждом сливе стоков через водобойный колодец в канал происходит выделение сероводорода до концентрации 60 мг/м3, а спокойное течение жидкости в канале сопровождается постепенным растворением сероводорода в жидкости и, соответственно, уменьшением его концентрации в воздушной полости.

Исходя из геометрических, планировочных и эксплуатационных характеристик канализационной системы были проделаны следующие расчеты:

-

а) определены в виде таблиц такие характеристики проточной системы части каналов, как площадь сечения занятого жидкостью, площадь сечения занятого воздухом, периметр сечения занятого жидкостью, периметр сечения занятого воздухом, гидравлический радиус сечения, занятого жидкостью, гидравлический радиус сечения, занятого воздухом в зависимости от степени заполнения канала жидкостью;

-

б) на каждом участке канала с неизменным расходом жидкости методом последовательных приближений при помощи вышеназванных таблиц рассчитаны скорости, площади, гидравлические радиусы потока жидкости, а также аналогичные параметры для воздушной части канала;

-

в) на каждом участке канала с неизменным расходом жидкости выполнен расчет процессов диффузии сероводорода в жидкость и уменьшение eго концентрации в воздушной полости;

-

г) специальные защитные мероприятия против коррозии рекомендовано выполнять для участков канала, где степень агрессивности переходит из «средней» в «сильную», т.е. при СН28>ПДК=10 мг/м3 (табл. 1). Пример расчета приведен в таблице 2 и рисунке 4.

-

5. Расчет проветривания канализационных каналов проводился перед входом в них людей для выполнения ремонтных, или профилактических работ с целью снижения концентрации токсичных газов до уровня не выше предельно допустимого и поддержания в тоннеле воздуха необходимой чистоты во время выполнения работ. В проветриваемый участок прекращается доступ канализационных стоков, он отсекается от вышележащего и нижележащего участков, и через колодец на входе при помощи вентилятора нагнетается атмосферный воздух который проходит по тоннелю и выходит через колодец в его конец, унося из тоннеля ядовитые газы.

Таблица 2 - Расчет исходных данных для определения диффузии сероводорода

|

Расчет параметров потока в дренажно-канализационном тоннеле г. Ашгабат |

||||||||||||

|

Северный участок от ДК-5 до МДЩК-1, тоннель 5,4м |

||||||||||||

|

cd н cd О Я Я У cd Я О to О |

cd" CT о X cd P Я Я CT о К |

s cd" M cd CT |

s cd" cd CT cd Я cd X s О |

S cd" cd cd cd X s О |

"ст ст о X cd Р to О |

S cd" X cd О |

S ст" Я м о Р 3 Рн К |

Я о ст |

О cd X ст О cd Р Я я ст ы |

ст" ст Р Рн и |

||

|

К-5 – МДЩ К-1 |

800 |

1261 |

197,7 |

194,6 |

800 |

1261 |

3,1 |

0,0025 |

0,014 |

1,186 |

||

|

ст ст о S |

to О СТ S ^ 8 S S |

ст to О о 8 о S |

Рн К |

S 3 s |

S cd S р ст СТ Я |

ст р я |

я" я к |

8 ст о о и |

о и |

ст о и |

S cd" о я cd to ст |

||

|

0,674 |

0,625 |

0,753 |

3,419 |

0,1828 |

0,2033 |

0,1907 |

0,660 |

1,154 |

1,238 |

1,186 |

0,650 |

||

|

Воздушная полость |

|||||||||||||

|

ГрК = 20 k = 0,02 lambda = 0,03 U0 = 60 ПДК = 10 |

|||||||||||||

|

Расчет дифузии |

U 0 – начальная концентрация газа на участке в мг/м3 ГрК – граничная концентрация ПДК – предельная концентрация газа |

||||||||||||

|

3 g 1 Я |

cd S 5 5 Рн СТ Рн СТ S |

ст 3 5 Рн ст Рн СТ |

я о к |

о ст я ст о р |

ст ст р |

cd" cd СТ Г^ |

|||||||

|

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

|||||||

|

0,380 |

0,368 |

0,3751 |

-0,00462 |

388,0 |

237,9 |

1261 |

|||||||

70 ' ' '

Рисунок 4 - Изменение концентрации сероводородавдоль участка ДК-5-МДЩК-1

Задача расчета - определение времени проветривания при выбранном вентиляторе или подбор вентилятора при заданном времени проветривания.

Расчет выполнен по методике, принятой для расчета количества воздуха, необходимого для проветривания рудников [5].

Расчет проветривания канализационных тоннелей ведут обычно по ряду требований.

По ядовитым газам расчет ведется из условия, что перед началом проветривания в тоннеле имеется определенное количество ядовитых газов, концентрацию которых необходимо уменьшить до предельнодопустимой.

Q 1 =W·100/(cT). (5)

Расчетная производительность вентилятора Q вычисляется по следующей формуле:

где W - «количество ядовитых газов в тоннеле перед проветриванием в м3; с - допустимая концентрация ядовитого газа в %; T -время проветривания в мин; Q1 - м3 /мин.

Q 2 =6N, (6)

где N - наибольшее количество одновременно работающих людей,

-

Q2 – м3/мин.

“По людям” расчет ведется из условия обеспечения во время работы каждого работника 6-ю м3 чистого воздуха в минуту.

Q . q-W) <с-2М6)>, (7)

где q - количество выделяющегося ил образующегося ядовитого газа в течении суток; Q 3- м 3 /мин.

По остаточному выделению ядовитых газов после опорожнения тоннеля расчет ведется из условия разжижения ядовитых газов до допустимых концентраций.

Расчет по минимальной и максимальной скорости движения воздуха в тоннеле величина начального содержания ядовитых газов W в тоннеле определена правилами безопасности для шахт оговариваются минимальная 0.5 м/с и максимальная 4 м/с скорость движения воздуха по выработкам, которые, очевидно, могут быть приняты и для канализационных тоннелей исходя из наихудшего варианта.

На момент начала проветривания концентрация по всему участку тоннеля

W=U 0 ·S·L/(106·P Г) , (8)

где S - площадь поперечного сечения тоннеля в м2; L - длина тоннеля в м; PГ - плотность ядовитого газа; W – м3. Принята равной максимальной Uo = 60 мг/м . Расчеты сведены в таблицу 3.

Цифры, приведенные в колонках 10-17, посчитаны для вентилятора марки СВМ6М, его параметры приведены в таблице в исходных данных.

Исходя из того, что срок безопасной работы канализационных коллекторов при их абсолютной незащищенности от агрессивного воздействия эксплуатационной газово-биогенной среды составляет в среднем 10.5 лет, представляется, что рекомендованная методика учета биологического фактора коррозии и, соответственно, защиты от него, существенно повысит эксплуатационную надежность и долговечность такого вида сооружений.

Выводы

-

1. Обеспечение долговечности и экологической безопасности канализационных тоннелей может быть осуществлено еще на стадии проектирования путем учета всех неблагоприятных факторов, в том числе биологического.

-

2. Биологический фактор определяет коррозионные и санитарнотоксикологические свойства эксплуатационной газовой среды и зависит от химического состава сточных вод и конструкционных особенностей трубопроводного сооружения.

-

3. Степень агрессивности и токсичности газовой среды канализационных каналов может быть спрогнозирована при комплексном рассмотрении микробиологических процессов образования продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и при решении прикладных задач гидро- и газодинамики.

Таблица 3 – Расчет проветривания канализационных коллекторов

|

ч я я о |

сЗ н сЗ 4) Я Я У сЗ Я о ю О |

сЗ н сЗ >> сЗ Я я ч Ч |

§ я 4) У в 3 о S |

я я я ч |

я 5 & Я М о 5 * сз' в В в в сЗ |

2 ^ 8 ® я 2 ч н Ы |

О |

-я 8 |

X ч и |

3 о. я У я § 1 |

сЗ ч ч я )Я Ян ч я |

о ч я 8 8 | g о я О |

я я & я g о ы |

Я S я S я |

|

ч я я о )Я о я о ю и |

МДЩК-1ПК31 |

1051.22 |

2.44 |

-0.0072 |

60 |

0.1540 |

0.1100 |

0.778 |

2.253 |

0.373 |

112058 |

1352 |

0.023 |

10.8 |

|

ПК31- ДЩК-1 |

2812 |

2.44 |

-0.0085 |

60 |

0.4118 |

0.2942 |

2.080 |

2.253 |

0.373 |

112058 |

1352 |

0.023 |

28.9 |

|

|

ДЩК-1-К1 |

1981.15 |

2.88 |

-0.0042 |

60 |

0.3423 |

0.2445 |

1.729 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

12.6 |

|

|

К-1-ДК-3 |

2700 |

2.88 |

-0.0044 |

60 |

0.4666 |

0.3333 |

2.356 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

17.2 |

|

|

о о m о S |

ДК-3-К-3 |

600 |

2.88 |

-0.0045 |

60 |

0.1037 |

0.0741 |

0.524 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

3.8 |

|

К-3 –ДК-4 |

600 |

2.88 |

-0.0047 |

60 |

0.1037 |

0.0741 |

0.524 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

3.8 |

|

|

ДК-4К-4 |

700 |

2.88 |

-0.0048 |

60 |

0.1210 |

0.0864 |

0.611 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

4.5 |

|

|

К4МДЩК 1 |

1625.52 |

2.88 |

-0.0049 |

60 |

0.2809 |

0.2006 |

1.419 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

10.4 |

|

|

)Я я и |

К5ДЩК |

1261 |

2.88 |

-0.0046 |

60 |

0.2179 |

0.1556 |

1.101 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

8.0 |

|

ДК-5-К6 |

781.85 |

2.88 |

-0.0044 |

60 |

0.1351 |

0.0965 |

0.682 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

5.0 |

|

|

К-6ДК-6 |

900 |

2.88 |

-0.0047 |

60 |

0.1555 |

0.1111 |

0.785 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

5.7 |

|

|

ДК6-МДЩК2 |

1045.8 |

2.88 |

-0.0052 |

60 |

0.1807 |

0.1291 |

0.913 |

1.910 |

0.4175 |

106308 |

1146 |

0.022 |

6.7 |

Список литературы Обеспечение эксплуатационной надежности канализационного коллектора на стадии проектирорвания

- ДСТУ Б В.2.6 -145:2010. Захист бетонних i залiзобетонних конструкцiй вiд корозiї. Загальнi технiчнi вимоги:изд.офиц.-Взамен ГОСТ 31384:2008; NEQ; введ.в действие 01.01.2011.-Київ: Мiненергобуд України, 2010. -52 с.

- Дрозд Г.Я., Антипова Т.И. Приближенная оценка агрессивности сточных вод с точки зрения развития биогенной коррозии бетона самотечных канализационных коллекторов/Г.Я. Дрозд, Т.И. Антипова//Инженерные решения экологических проблем Донбасса: сб. ст./сост. В.А.Маслак-Киев, 1992.-С. 55-64.

- Дрозд Г.Я. Повышение эксплуатационной долговечности и экологической безопасности канализационных сетей: автореф. дис..д.т.н: защищена 31.01.98: утв.27.11.99/Дрозд Геннадий Яковлевич; Донбасская гос. акад. строительства и архитектуры.-Макеевка, 1998. -33 с.

- Дрозд Г.Я. Вентиляция систем водоотведения/Г. Дрозд, Я. Гусенцова-Луганск: ЛНАУ, 2004. -136 с.

- Юрченко В.А. Образование экологически опасных газообразных соединений при транспортировании сточных вод канализационными сетями/В.А. Юрченко, А.Н. Коваленко//Коммунальное хозяйство городов. -2007.-№ 74. -С.68-73.

- Килькеев Ш.Х. Расчёт количества воздуха необходимого для проветривания рудников/Ш.Х. Килькеев. -Ленинград: ЛГИ, 1974.-399 с.