Обеспечения вузов научно-педагогическими кадрами высшей квалификации

Автор: Коваленко А. А., Федотов А. В.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Кадры университетов

Статья в выпуске: 3 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ динамики системы подготовки кадров высшей квалификации в 2013-2023 годах. Рассмотрены такие основные показатели, характеризующие деятельность аспирантуры и докторантуры, как прием и выпуск, общая численность обучающихся, соотношение объема приема и выпуска, выпуск с защитой и его доля в общем выпуске, средний возраст обучающихся, объем подготовки кадров по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям. Достигнутые значения показателей сравниваются с плановыми, установленными в 2013-2014 годах в программных документах. Во второй части статьи даются оценки достаточности достигнутых в настоящее время объемов подготовки кадров высшей квалификации для обеспечения потребности системы высшего профессионального образования в соответствующих специалистах. В статье предложена модель прогнозирования потребности кадров исследуемой категории на перспективу до 2035 года. Рассматриваются несколько прогнозных сценариев развития и даются количественные оценки дефицита кадров для данных сценариев. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС «Прогнозные сценарии обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации научно-педагогическими кадрами высшей квалификации».

Аспирантура, докторантура, подготовка кадров высшей квалификации, количественные показатели подготовки кадров, прогноз потребности в кадрах высшей квалификации

Короткий адрес: https://sciup.org/142243307

IDR: 142243307 | DOI: 10.15826/umpa.2024.03.028

Текст научной статьи Обеспечения вузов научно-педагогическими кадрами высшей квалификации

В 2013 году в статье «О концепциях развития системы воспроизводства научных кадров» [1] обсуждался проект Концепции модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации, базировавшийся на положениях уже утвержденной на тот момент Распоряжением Правительством РФ Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы 1 . В статье был также представлен анализ достигнутых показателей развития системы подготовки кадров высшей квалификации за 2000–2012 годы – десятилетие, предшествующее изменениям, заложенным в анализируемом проекте Концепции модернизации.

Прошедшее десятилетие, 2013–2023 годы, ознаменовалось для системы воспроизводства научных кадров очень серьезными изменениями, обусловленными различными факторами, самыми значимыми из которых являются трансформация института аспирантуры в третий уровень высшего образования, сопутствующие изменения в системе аттестации кадров, изменения объемов подготовки. Но сегодня институты аспирантуры, высшей аттестационной комиссии, докторантуры вновь оказались на пороге значительных трансформаций. Так, 8 февраля 2024 года на Торжественном вечере по случаю 300-летия Российской академии наук Президент Российской Федерации В. В. Путин фактически анонсировал одно из предстоящих изменений: «Также РАН должна взять на себя руководство деятельностью диссертационных советов, экспертизу их решений и анализ выдвигаемых на защиту диссертаций. Согласен с тем, что Академии нужно напрямую участвовать в формировании новых подходов к присуждению учёных степеней и званий, в аттестации научных и научно-педагогических кадров»2. Данная позиция 6 мая 2024 года была оформлена поручениями3 Президента в адрес Правительства Российской Федерации, предписывающими:

«а) принять организационные, финансовые и правовые меры, обеспечивающие осуществление федеральным государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” общего руководства деятельностью Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России» и доложить об этом до 01.07.2024;

«б) представить предложения об определении механизмов, этапов и сроков закрепления координирующей роли федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук” в развитии системы государственной научной аттестации» и доложить об этом до 15.08.2024, а далее представлять соответствующие доклады один раз в полгода.

Таким образом, новая реформа аспирантуры, запущенная в 2020 году принятием Федерального закона ФЗ-5174, продвинулась до этапа реформирования системы аттестации. В связи с этим нам кажется логичным подвести очередной десятилетний итог. Далее представим результаты анализа развития системы подготовки научно-педагогических кадров в 2013–2023 годах, сравним запланированные в 2013 году в концептуальных документах цели с фактическими результатами реализации концепции развития системы воспроизводства научных кадров, достигнутыми к настоящему времени. Анализируется динамика состояния системы подготовки кадров высшей квалификации за последние 10 лет, даются прогнозы ряда показателей подготовки научных кадров высшей квалификации на перспективу до 2035 года. Статья подготовлена по материалам научного исследования, выполненного в рамках государственного задания Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации [2]. В качестве информационной базы использовались данные форм федерального статистического наблюдения ВПО-15 и 1-нк6 за 2010-2023 годы, размещенные на официальных сайтах Минобрнауки России и Росстата, а также стратегические документы научно-технологического развития Российской Федерации, имеющиеся в открытом доступе7, 8, 9.

Ухудшение количественных показателей системы подготовки кадров высшей квалификации регулярно анализируется в научных публикациях начиная с 2015–2016 годов. Отрицательная динамика различных количественных показателей отражена в работах В. А. Гуртова, Ю. Н. Бережной, Л. В. Щеголева, Г. И. Дмитриевой, М. Ю. Насадкиной [3, 4, 5]. Анализ отрицательной динамики в контексте определения основных причин, приведших к негативным результатам, даны в работах Б. И. Бедного, Н. В. Рыбакова, С. В. Жучковой, Е. А. Терентьева, Е. В. Чупрунова [6, 7, 8], Е. В. Караваевой, О. А. Костенко, В. В. Маландина, И. А. Мосичевой [9]. Углубленный анализ подготовки кадров высшей квалификации с привлечением инструментария социологических исследований, расширяющий и уточняющий соответствующие статистические данные, представлены в работах А. И. Нефедовой, Е. Л. Дьяченко [10], С. Д. Резника, И. С. Чемезова [11], Н. Г. Багдасарьян, Т. В. Балуевой [12], Б. И. Бедного, А. А. Мироноса, Н. В. Рыбакова [13].

Анализ структурных изменений в системе подготовки кадров высшей квалификации, произошедших в 2010–2020 годы, таких как изменение структуры подготовки, распределения подготовки по федеральным округам и субъектам федерации, перераспределение объема подготовки между вузами разных категорий (федеральными университетами, национальными исследовательскими университетами и другими) представлены в работах С. В. Жучковой, С. К. Бековой [14], Б. И. Бедного, Е. В. Чупрунова [8], К. С. Губы, М. М. Соколова, Н. А. Соколовой [15].

Оценки перспективных потребностей в научно-педагогических кадрах и соотнесение их с текущими объемами подготовки кандидатов и докторов наук даны в работах М. А. Кашиной [16], К. А. Власенко [17], А. С. Кельсиной [18], Е. А. Терентьева, С. К. Бековой, Н. Г. Малошонок [19], Ю. С. Эзрох [20].

В первую очередь исследователи обращают внимание на статистические данные как аргумент в пользу критики реформы системы подготовки кадров высшей квалификации 2011–2013 годов (Новое положения о диссертационном совете10, ФЗ-273 – аспирантура как уровень высшего обра-зования11, Положение о присуждении ученых степеней12). Так, в статье Е. В. Караваевой и ее соавторов на основе анализа статистических данных о результатах деятельности аспирантуры в 2010– 2020 годах делается вывод о том, что «реализация “новой модели” аспирантуры как третьего уровня высшего образования не решила проблем укрепления и развития кадрового потенциала российской науки, а наоборот, усугубила их: готовность выпускников аспирантуры заниматься реальной научной деятельностью понизилась, процент защищаемых после освоения программ аспирантуры диссертаций на соискание учёной степени упал, мотивация выпускников магистратуры и специалитета продолжать обучение в аспирантуре перестала иметь чёткие и понятные ориентиры» [9].

Во-вторую очередь статистика использовалась исследователями как база для формирования гипотез о проблемах в системе подготовки кадров высшей квалификации и формулирования предложений по их решению. Гипотезы затем проверялись с использованием социологического инструментария (см., например, [10–13]), или более глубокого статистического анализа, или комбинации углубленной статистики и дополнительных социологических исследований (см., например, [15]). По результатам проверки авторами предлагались те или иные подходы или рекомендации к решению обнаруженных проблем.

Исследуя различные аспекты негативной динамики и ее причины, ученые выявляют проблемы роста дифференциации аспирантской и докторантской подготовки, концентрации подготовки аспирантов в ведущих вузах. «Так, в расчете на 100 человек контингента в неведущих вузах численность аспирантов снизилась с 2012 года по 2020 годы очень сильно: 5,1 до 2,9 чел. В ведущих – выросла с 5,5 до 6,4» [8]. При этом значимой разницы ни в результативности аспирантуры, ни в структуре подготовки по научным направлениям, ни в географическом аспекте между ведущими вузами и «неведущими» вузами не наблюдается [15].

Важные результаты оценки числа защищающихся после окончания аспирантуры, дополняющие официальную статистику «выпуск с защитой», представлены в исследовании Б. И. Бедного, А. А. Мироноса, Н. В. Рыбакова [13]. Так, по данным авторов, проанализировавших карьеру 1178 выпускников аспирантуры 2013 года девяти Российских университетов на протяжении пяти лет после выпуска, «в целом по выборке удельный вес лиц, защитивших диссертации, составляет 45 %» [13]. Из этого числа 90 % защит приходится на первые 2 года после окончания аспирантуры. Данные показатели после проверки на других выборках могут значительно изменить представление об эффективности аспирантуры, задаваемой сейчас показателем «выпуск с защитой».

Еще одним важным аспектом исследований системы подготовки научных кадров высшей квалификации, опирающимся на статистические данные, является оценка достаточности объемов подготовки и прогнозирование ее будущих объемов и потребностей в кадрах соответствующей квалификации. Данный аспект представлен в исследованиях значительно в меньшей степени, чем анализ причин негативной динамики. Например, Ю. Н. Бережная и соавторы делают вывод, что по состоянию на 2016 год «с учетом того, что штатными работниками и аспирантами вузовского сектора защищено 7368 кандидатских диссертаций, сектор высшего образования полностью удовлетворяет собственную потребность в кадрах высшей научной квалификации» [5]. Это следует фактически из сравнения объемов подготовки кандидатов наук в высшей школе и ежегодной дополнительной потребности сектора высшего образования в кандидатах наук, определяемой через коэффициент ротации. Сравнивая аналогичным образом «государственный и предпринимательский сектора науки» с использованием данных формы федерального статистического наблюдения № 2-наука, авторы делают заключение, что для этих секторов «восполнение кандидатов наук за счет собственных ресурсов не происходит» [5]. Другие исследователи, анализируя практически такие же данные, приходят к следующему выводу: контрольные цифры приема и фактического приема в аспирантуру за 2014 год показали, что «текущий прием не покрывает потребность в кадрах высшей научной квалификации по научным специальностям, соответствующим приоритетам развития технологий, техники и науки в Российской Федерации» [4].

Слабой проработкой вопросов прогнозирования потребности в кадрах высшей квалификации и обусловливается актуальность данной работы. Во второй части настоящей статьи представлен возможный подход к прогнозированию и сделанные с его помощью прогнозы.

Результаты исследования и обсуждение. Подготовка кадров высшей квалификации в 2010–2023 годах

Основными институциональными структурами, обеспечивающими подготовку и воспроизводство научно-педагогических кадров высшей квалификации, являются аспирантура и докторантура. Кроме того, подготовка диссертаций на соискание ученых степеней осуществляется в инициативном порядке вне этих институтов, однако подготовка кандидатов наук в аспирантуре является преобладающей, из всех защищенных в 2023 году кандидатских диссертаций13 лишь 24 % были подготовлены вне аспирантуры [21, 22]. Основные данные, характеризующие подготовку в аспирантуре (контингент, прием и выпуск), приведены на рисунках 1–5.

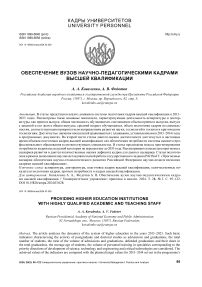

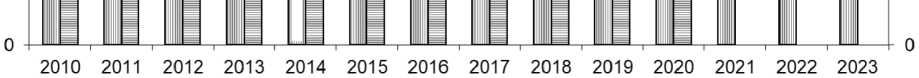

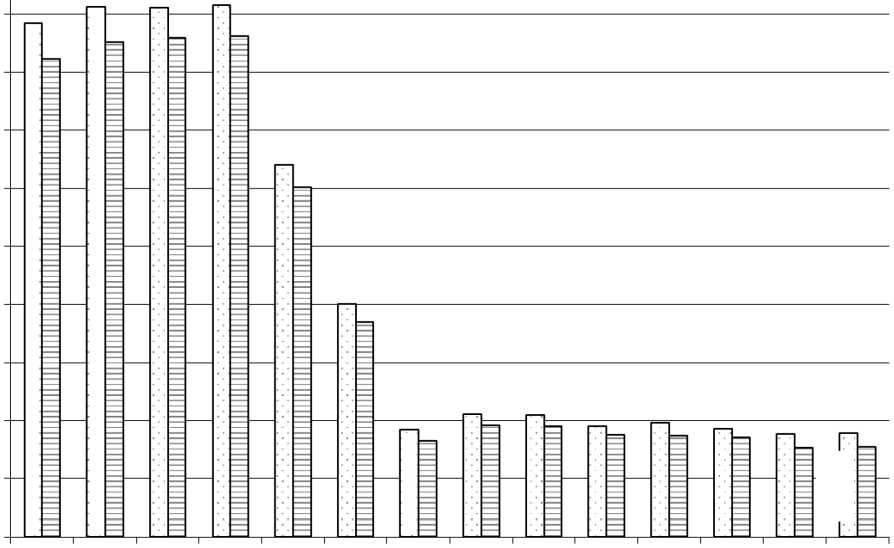

С 2010 года изменяется тренд, отражающий динамику общей численности аспирантов: если с 2000 по 2010 годы общая численность аспирантов увеличилась с 117 тыс. до 157 тыс. человек, то с 2010 года она уменьшалась. Минимальное значение наблюдалось в 2019 году и составило 84,3 тыс. человек. Общая численность снижается вслед за снижением приема в аспирантуру с 54,5 тыс. человек в 2010 году до 24,9 тыс. человек в 2019 году. Выпуск из аспирантуры снизился с 33 тыс. человек в 2010 году до 14,1 тыс. в 2023 году. Напомним, что с 2000 по 2010 годы прием в аспирантуру вырос с 24 до 56 тыс. человек, выпуск – с 11,4 тыс. до 33,8 тыс. человек [1]. Таким образом, в 2018 году прием в аспирантуру и выпуск из аспирантуры вернулся практически на уровень 2000 года.

В конце анализируемого периода, 2019–2020 годах, наблюдается изменение тенденции по приему в аспирантуру и численности аспирантов. Прием увеличился с 24,9 тыс. до 45 тыс. При этом основной прирост произошел в 2022 году, когда общая численность аспирантов составила 109,7 тыс. человек. Является ли это долгосрочным изменением тенденции или краткосрочным колебанием, судить пока сложно.

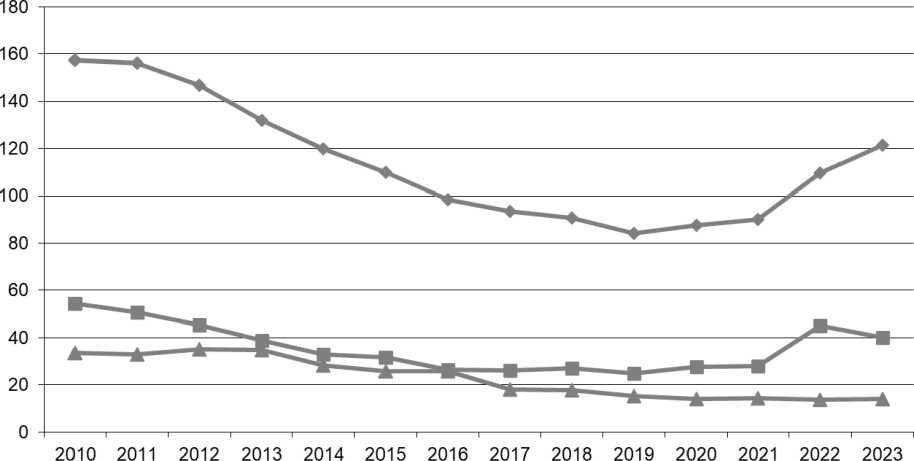

На следующем рисунке (рис. 2) представлена динамика численности аспирантов в разрезе источников финансирования подготовки. Видно, что общая численность снижается медленнее, чем численность аспирантов, обучающихся за счет бюджета. Доля бюджетных аспирантов снизилась с 73 % в 2010 году до 64,5 % в 2021 и до 50,4 % в 2023 году.

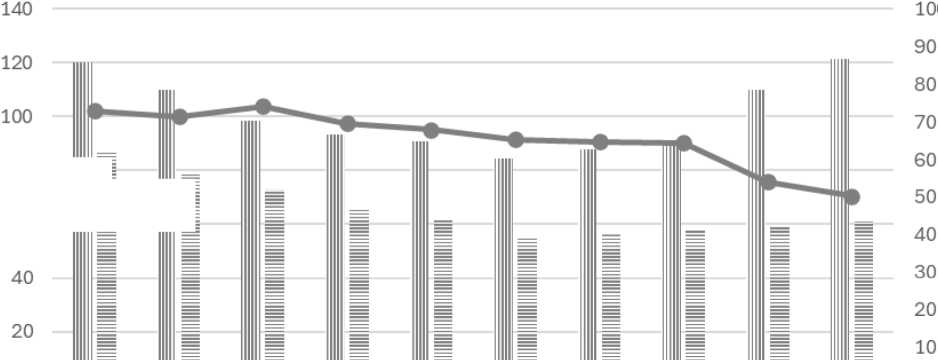

Оценка величины отсева из аспирантуры (исходя из продолжительности обучения, равной 3 годам) приведена на рисунке 3. Доля выпуска снизилась с 63 % в 2010 году до 51,5 % в 2020 году.

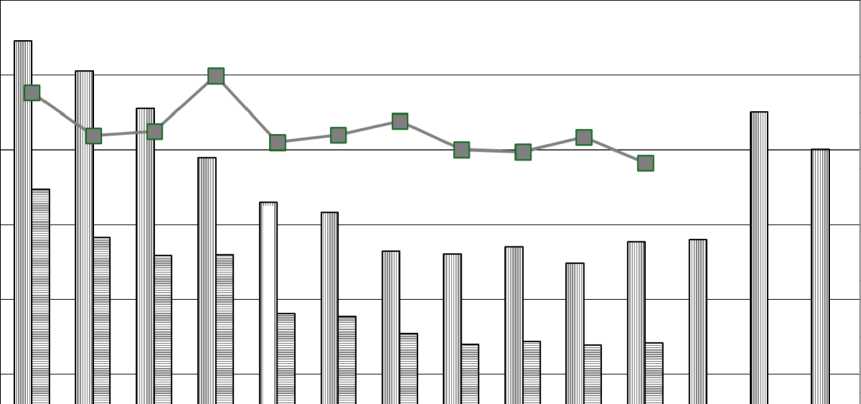

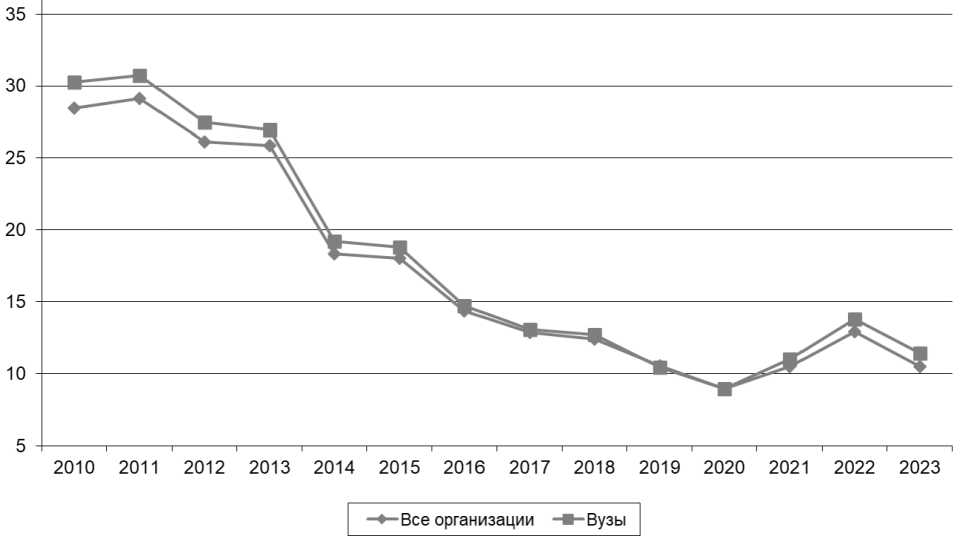

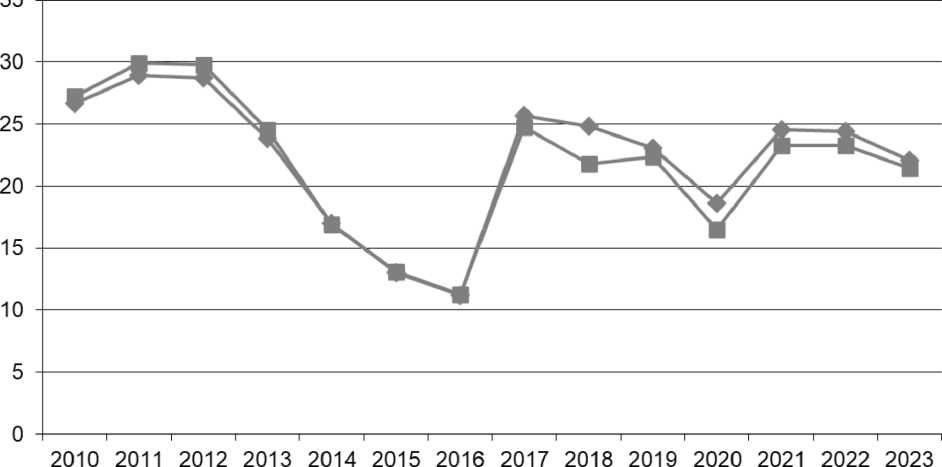

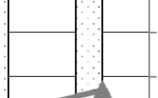

При этом значительно снизилась доля выпуска из аспирантуры с защитой диссертации: с 30,3 % в 2010 году до 11,4 % в 2023. Минимум по данному показателю наблюдался в 2020 году и составил 8,9 %. На рисунке 4 представлены графики данного показателя для всех организаций, осуществляющих подготовку аспирантов, и отдельно для вузов. Так как подготовка основного количества аспирантов осуществляется в вузах, значительного расхождения между графиками нет. Напомним, с 2000 по 2010 годы доля выпуска с защитой росла с 23 % до 30,3 %.

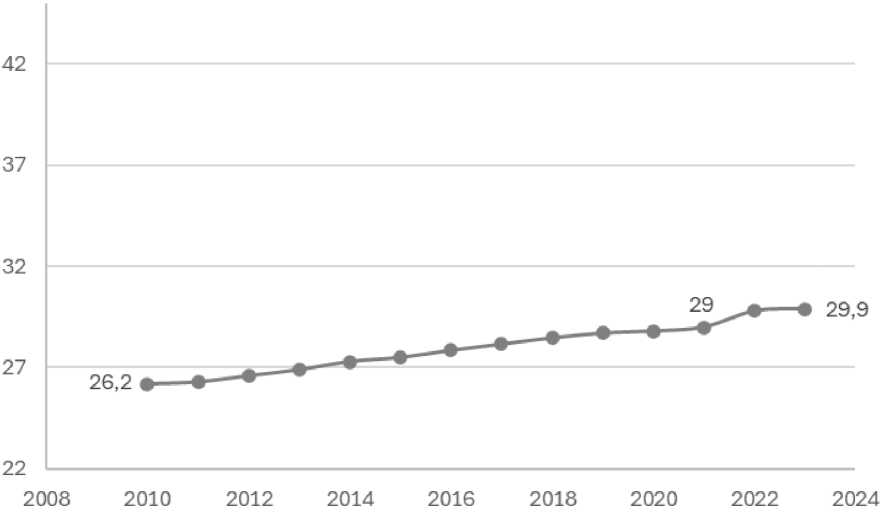

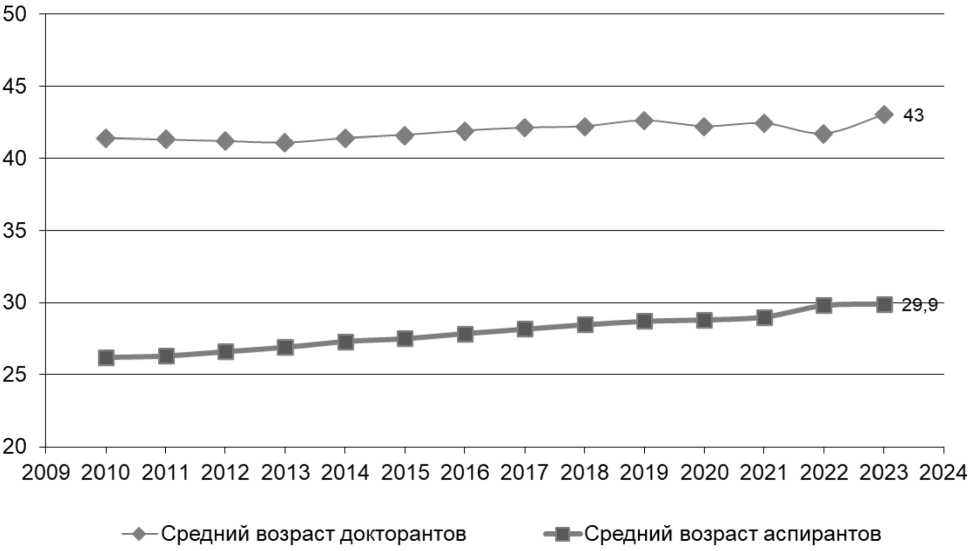

Наблюдается рост среднего возраста обучающихся в аспирантуре с 26,2 лет в 2010 году до 29,9 лет в 2023 году (рис. 5)

Как видно из графиков (рис. 1–5), институт аспирантуры как система подготовки кандидатов наук в 2013–2023 годах переживал стадию кризиса: практически все показатели работы

^^Численность аспирантов ^-Прием в аспирантуру ^^Выпуск из аспирантуры

Рис. 1. Численность аспирантов, выпуск из аспирантуры и прием в аспирантуру в 2010–2023 годах, тыс. чел.

Fig 1. Number of postgraduate students, the output from postgraduate studies and admission to postgraduate studies in 2010–2023, thousand people

=--_--==_-_

_=--==_-_

о о 8 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

lllllllllllll Численность аспирантов всего, тыс. чел

^^= Численность аспирантов бюджетных, тыс. чел

^^^Доля бюджетных аспирантов, правая шкала, %

Рис. 2. Количество аспирантов всего, в том числе обучающихся за счет бюджетных средств, в 2014–2023 годах, тыс. чел.

Fig 2. Total number of postgraduate students, including those studying at the expense of the state budget, in 2014–2023, in thousands

шпили Прием ^^ Выпуск иерез 3 「 о«ца -■-% выпуска, правая шкала

Рис. 3. Прием в аспирантуру и выпуск из нее через три года в 2010–2020 годах, в целом по стране, тыс. чел.

Fig 3. Admission to and completion of postgraduate studies in three years, 2010–2020, throughout the country, thousand people

аспирантуры (прием, доля освоивших полную программу аспирантуры, выпуск с защитой диссертации) стабильно ухудшались. Некоторое изменение тенденции по показателям приема в аспирантуру и, соответственно, общей численности аспирантов, наблюдавшееся в 2021 и особенно в 2022 годах (прежде всего за счет платного приема), пока носят кратковременный характер и не позволяют уверенно говорить о долгосрочном характере этих изменений.

Рис. 4. Доля аспирантов, завершивших обучение в аспирантуре с защитой диссертации, в 2010–2023 годах, %.

Fig 4. Percentage of postgraduate students who completed their postgraduate studies with the defence of a thesis in the years 2010–2023

Рис. 5. Средний возраст обучающихся в аспирантуре в 2010–2023 годах, лет.

Fig. 5. Average age of postgraduate students in 2010–2023, years

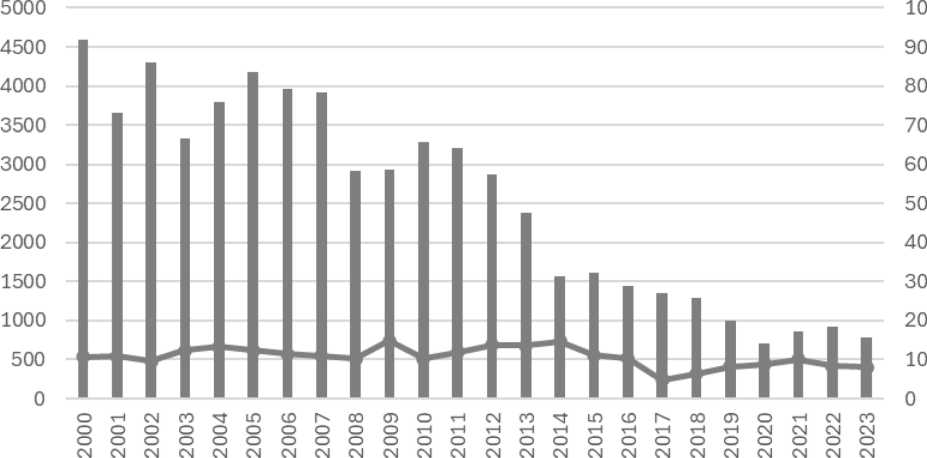

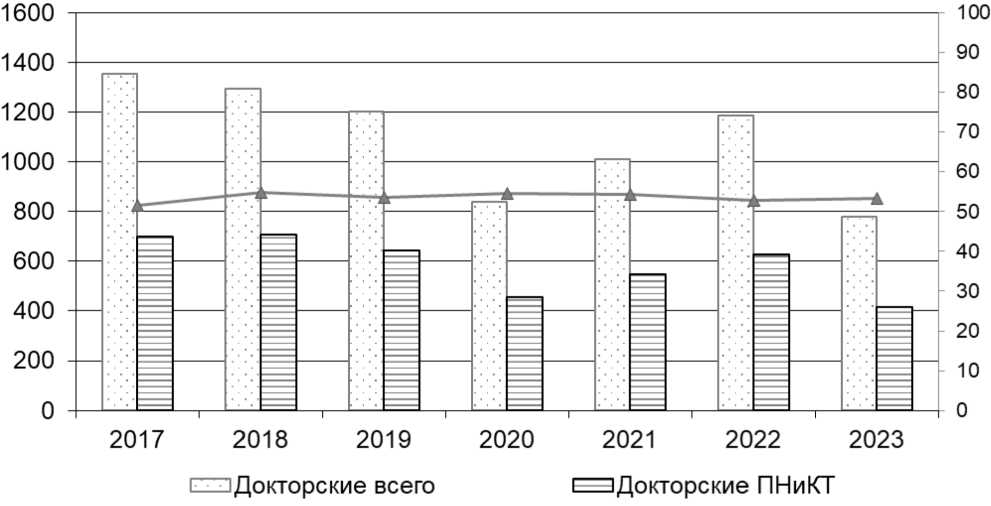

Подготовка докторских диссертаций в России ведется в рамках докторантуры и инициативно, без поступления в докторантуру. Данные о количестве защищенных докторских диссертаций с указанием доли защищенных диссертаций, подготовленных в докторантуре [22] приведены на рисунке 6.

Видно, что тенденция к снижению числа защит докторских диссертаций, разворачивающаяся в 2011–2021 годы, является продолжением тенденции 2000–2010 годов. При этом доля диссертаций, подготовленных в докторантуре, остается более или менее стабильной и сохраняется в последние 20 лет на уровне 10 %.

^^Н Число лиц, в отношении которых ВАК принято решение о выдаче диплома доктора наук

^^^Доля лиц, подготовшихдиссертацию в докторантуре, %, правая шкала

Рис. 6. Защиты докторских диссертаций в 2014–2023 годах, чел.

Fig. 6. Defense of doctoral theses in the years 2014–2023, people

Численность докторантов за указанный период менялась более резко. Реформа института докторантуры в 2014 году 14 привела к 2016 году к пятикратному уменьшению количества докторантов по сравнению с 2013 годом (рис. 7). При этом в 2016 и 2017 годах относительно уменьшилось число диссертаций, подготовленных в докторантуре (до 4,8 % от числа защищенных диссертации), к 2023 году оно вернулось на средний за период 2000–2021 годов уровень.

Отметим, что такого же, как для аспирантуры драматического снижения доли докторантов, завершивших докторантуру с защитой диссертации (рис. 8), в рассматриваемом периоде не произошло. С одной стороны, сначала значение этого показателя резко снизилось с 25 % в 2013 году до 11,3 % в 2016 году, но затем восстановилась и стабилизировалась на прежнем уровне около 25 %. При этом тренд на снижение данного показателя в рассматриваемом периоде достаточно четко обозначен.

В рассматриваемый период также наблюдается повышение среднего возраста докторантов: если в 2010–2013 годах средний возраст докторантов уменьшался с 41,4 до 41,2 года, то в 2014–2019 годах он вырос до 42,6, а к 2023 году – до 43 лет (рис. 9).

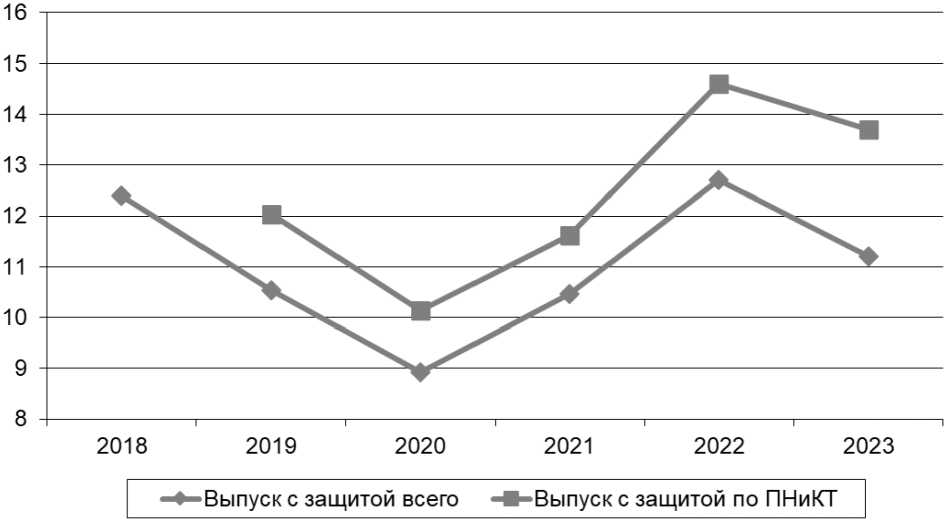

Кадры высшей квалификации для приоритетных направлений развития науки, техники и технологий

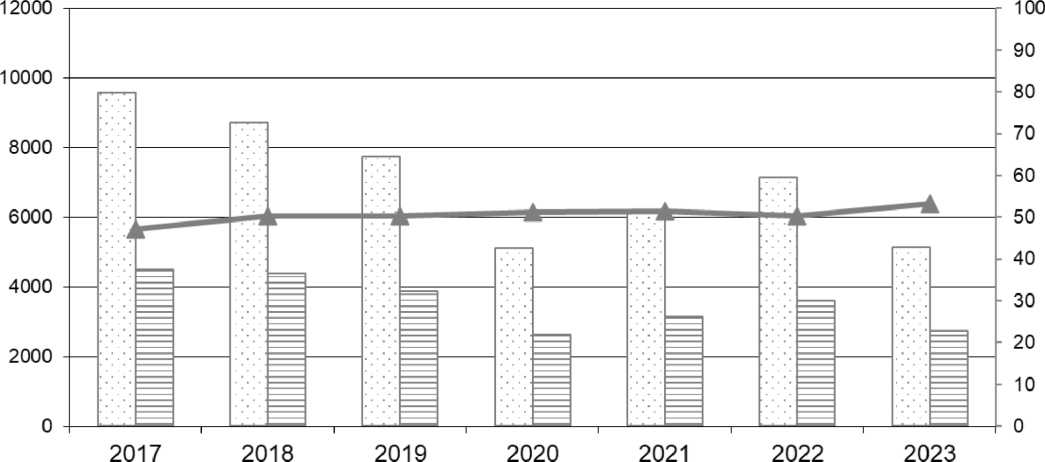

Важным мероприятием, направленным на развития системы подготовки кадров в целом и кадров высшей квалификации в частности, является выделение на институциональной уровне приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и критических технологий (далее – ПНиКТ) [21; 22]. Выделение приоритетных направлений позволило реализовать ряд дополнительных мер их поддержки. Но, как видно из представленных ниже данных (рис. 10– 13), это пока не отразилось на объеме и динамике подготовки кандидатов и докторов наук по научным специальностям, относящимся к этим направлениям: ни численность, ни доля подготовки по данным направлениям значимо не меняются. Объемы подготовки научных кадров по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям, немного превышают 50 % от общих объемов, однако динамика показателей, характеризующих подготовку таких кадров, в целом аналогична динамике показателей по всему массиву научных кадров высшей квалификации.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

□ Все организации

曰 Вузы

Fig.

Рис. 7. Численность докторантов в Российской Федерации в 2010–2023 годы

(всего и в высшей школе), чел.

7. Number of doctoral students in the Russian Federation, 2010–2023 (total and in higher education), people

-♦-Все организации -И-Вузы

Рис. 8. Доля завершивших обучение в докторантуре с защитой докторской диссертации в 2010–2023 годах, %

Fig. 8. Percentage of doctoral students who completed their training with the defence of a doctoral thesis, 2010–2023, %

Рис. 9. Средний возраст докторантов в Российской Федерации в 2010–2023 годах, лет

Fig. 9. Average age of doctoral students in the Russian Federation in 2010–2023, years

п~1 Кандидатские всего ^зКандидатские ПНиКТ ^^Доля ПНиКТ, %, правая шкала

Рис. 10. Объёмы подготовки кандидатов наук по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям, в 2017–2023 годах, чел.

Fig. 10. Number of postgraduate students trained in fields corresponding to the priority areas of science, technology and engineering development and critical technologies in 2017–2023, persons

Показатели подготовки научных кадров высшей квалификации в Государственных программах

Теперь обратимся к достигнутому уровню целевых показателей, запланированных в федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы15. Распоряжением

Рис. 11. Объёмы подготовки докторов наук по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям, в 2017–2023 годах, чел. Fig. 11. Number of doctoral students trained in fields corresponding to the priority areas of science, technology and engineering development and critical technologies in 2017–2023, persons

—

初

如

—22

Иид ^

о о о о

4 3 2 1 0

三二一一二二二一:二=一二二一

• : 2

匚二 i Прием всего, чел ^з Прием по ПНиКТ, чел ^^Доля ПНиКТ, %, правая шкала

Рис. 12. Прием в аспирантуру по направлениям подготовки и специальностям*, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям, в 2015– 2023 годах, чел.

Fig. 12. Admission to postgraduate studies in training areas corresponding to priority areas of science, technology and engineering development and critical technologies in 2015–2023, persons

* Соотнесение научных специальностей, по которым прием в аспирантуру осуществляется с 2022 года, направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям, выполнено с использованием переходника, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. N786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N118» [Электронный ресурс]. URL: https://base. (дата обращения: 08.06.2024).

Рис. 13. Доля аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой кандидатской диссертации (всего и по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и критическим технологиям) в 2018–2023 годах, %.

Fig. 13. Percentage of postgraduate students who graduated with a PhD thesis

(in total and in specialities corresponding to priority areas of development of science, technology and engineering and critical technologies) in 2018–2023, %

Правительства РФ от 08.05.2013 № 760-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2014-2020 годы» 16 были утверждены собственно целевая программам (далее – ФЦП) и целевые индикаторы, характеризующие структуру научных и научно-педагогических кадров России до 2020 года. Постановлением Правительства РФ от 23.10.2014 № 1094 «О внесении изменений в федеральную целевую программу “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2014– 2020 годы и досрочном прекращении ее реализа-ции» 17 выполнение данной ФЦП было досрочно прекращено, а ее мероприятия интегрированы в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020

годы 18 , а также в государственную программу Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы 19 .

В таблице 1 приведены основные показатели, характеризующие состояние научных и научно-педагогических кадров в России в период действия указанной ФЦП в сравнении с фактически достигнутыми значениями.

Видно, что по всем основным показателям ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», характеризующим кадровый потенциал, кроме доли исследователей в возрасте до 39 лет, целевые значения не достигаются. Кроме того, и средний возраст исследователей, и доля докторов и кандидатов наук до 39 лет показывают тенденцию к ухудшению значений показателя, а не к запланированному улучшению. Что касается показателя «Доля аспирантов и докторантов, представивших диссертации

Таблица 1

Основные показатели ФЦП по состоянию научных и научно-педагогических кадров в России в 2014–2020 годах

Table 1

Key indicators of the Federal Target Program regarding the state of scientific and scientific-pedagogical personnel in Russia from 2014 to 2020

|

Год |

Наименование индикатора |

|||||||

|

Средний возраст исследователей – участников Программы, лет |

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей – участников Программы, % |

Доля исследователей высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей численности исследователей – участников Программы в возрасте до 39 лет (включительно), % |

Доля аспирантов и докторантов, представивших диссертации в диссертационный совет, в общей численности аспирантов и докторантов – участников Программы (нарастающим итогом), % |

|||||

|

план |

факт* |

план |

факт |

план |

факт |

план |

факт |

|

|

2014 |

47.5 |

46,5 |

33.1 |

41,3 |

14.1–14.5 |

16,3 |

||

|

2015 |

46 |

46,1 |

33.3 |

42,9 |

14.5–15 |

16,2 |

30 |

н/д |

|

2016 |

45.5 |

46,1 |

33.6 |

43,3 |

15–15.5 |

16 |

35 |

н/д |

|

2017 |

45 |

46 |

33.8 |

43,9 |

15.5–16 |

15,5 |

40 |

н/д |

|

2018 |

44 |

46 |

34 |

43,9 |

16–16.5 |

15,4 |

50 |

н/д |

|

2019 |

43.5 |

45,8 |

34.5 |

44,2 |

16.5–17 |

15,1 |

55 |

н/д |

|

2020 |

43 |

45,7 |

35 |

44,3 |

17–17.5 |

14,7 |

60 |

н/д |

* Средний возраст рассчитывался авторами по данным форм федерального статистического наблюдения ВПО -1.

в диссертационный совет, в общей численности аспирантов и докторантов – участников Программы ( нарастающим итогом )», то по нему объективных данных в статистике не представлено, но очевидно, что при снижающихся с 30 до 15 процентов значениях показателя «доля аспирантов, завершивших обучение в аспирантуре с защитой диссертации» это маловероятно. А учитывая, что заканчивают аспирантуру около 55 % от поступивших (см. рис. 3), то значение показателя в 60 % и вовсе недостижимо.

Кроме того, в Государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 20 целевое значение показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет» было по какой-то причине значительно увеличено (сопоставление значений представлено в таблице 2), хотя фактическое достижение данного показателя для целевых значений государственной программы «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации» все еще обеспечено.

Выводы по результатам приведенного анализа за 2010–2023 годы

Таким образом, резюмируя представленные выше данные по системе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре, можно констатировать следующее:

-

1. В исследуемый период, с 2010 по 2019 годы, наблюдается практически двукратное снижение объемов подготовки в аспирантуре. С учетом роста приема в 2019–2022 годах снижение численности аспирантов в 2023 году составило 30 % от уровня 2010 года. Прием в аспирантуру с 2010 по 2019 годы уменьшился на 55 %, с учетом роста в 2019–2022 годах на 17 %, в 2023 году прием в аспирантуру уменьшился на 6 тыс. человек по сравнению с 2022 годом. Выпуск из аспирантуры с 2010 по 2023 годы уменьшился на 58 % (то есть больше чем в 2 раза) – с 33,8 тыс. до 14, 1 тыс. человек.

-

2. Уменьшение численности аспирантов, обучающихся за счет бюджетных средств, происходит быстрее, чем снижение численности аспирантов. Доля бюджетных аспирантов в общей

-

3. Доля аспирантов, заканчивающих аспирантуру, упала с 63 % до 51,1 %.

-

4. Доля аспирантов, завершивших аспирантуру с защитой диссертации, уменьшилась с 30,3 % до 11,4 %.

-

5. Растет средний возраст аспирантов: с 2010 по 2023 год он увеличился с 26,2 до 29,9 лет.

-

6. Данные тенденции для показателей аспирантуры являются противоположными по отношению к наблюдавшимся в 2000–2013 годах. Разворот ситуации произошел в 2010–2012 годах.

-

7. Численность обучающихся в докторантуре с 2010 по 2023 годы сократилась на 79 % (в 4,7 раза). Обрушение численности докторантов произошло в 2013–2016 годах в связи с реформированием института докторантуры.

-

8. Число защит докторских диссертаций в год за период с 2010 по 2023 годы сократилось на 74 % (уменьшилось в 3,8 раза).

-

9. Доля лиц, закачивающих обучение в докторантуре с защитой докторской диссертации за период с 2010 по 2023 годы, уменьшилась с 27,2 % до 21,4 %.

-

10. Средний возраст докторантов изменился незначительно: с 41,4 лет до 43 лет за исследуемый период.

-

11. Подготовка специалистов по приоритетным направлениям науки, технологий и техники и критическим технологиями в целом занимает около 50 % подготовки в аспирантуре и докторантуре и остается стабильной в период с 2017 по 2023 годы.

-

12. Показатели развития кадрового потенциала сферы исследований и разработок, предусмотренные стратегическими документами на 2014–2020 годы, в большинстве случаев не выполнены и демонстрируют тенденцию к ухудшению, а не улучшению, как предусмотрено ФЦП и ГП.

Таблица 2

Сравнение целевых значений показателя «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей – участников Программы», %

Table 2

Comparison of target values of the indicator “Share of researchers under 39 years of age in the total number of researchers participating in the Programme”, %

Динамика показателей подготовки по ПНиКТ демонстрирует те же тенденции, что и система подготовки научных кадров в целом.

Оценка потребности в кадрах высшей квалификации

В связи с изложенными выше фактами возникает несколько вопросов, ответы на которые могут влиять на систему воспроизводства научных кадров высшей квалификации. Например, насколько критичным для страны является приведенное выше изменение количественных характеристик системы подготовки кадров высшей квалификации? Данный вопрос периодически поднимается в общественных и научных дискуссиях (см., например, [19, 20]). Одно из последних обсуждений по этому поводу было инициировано сообщением Российской книжной палаты о снижении объема поступлений обязательных экземпляров авторефератов диссертаций в 2023 году на 22 % по отношению к прошлом году21. Но то, как быстро бы- ло свернуто это обсуждение, порождает сомнение в его актуальности.

По нашему мнению, наиболее важные вопросы – какова объективная потребность в кадрах высшей квалификации и какие подходы можно положить в основу определения объективно необходимой численности специалистов с учеными степенями в культуре и экономике страны? Следующая часть нашей статьи посвящена именно этому вопросу.

Одним из способов наглядно оценить достаточность объемов подготовки кадров высшей квалификации является межстрановое сравнение абсолютных и относительных значений показателей объемов и структуры подготовки. Следует отметить, что, несмотря на простоту подхода и получаемых результатов, практическая реализация этого метода наталкивается на ряд методологических трудностей, связанных с выбором источников данных и объектов сравнения. Поэтому для представленных ниже результатов сопоставлений следует сделать две методологические оговорки. Во-первых, для расчетов использовались данные Организации экономического сотрудничества и развития 22 . Во-вторых, сопоставление объемов и структуры подготовки российского образования с данными по другим странам проводилось на основании Международной стандартной классификации образования 2011 (МСКО) 23 , приложение которой к российской системе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по программам аспирантуры (уровень МСКО-8) имеет определенные проблемы.

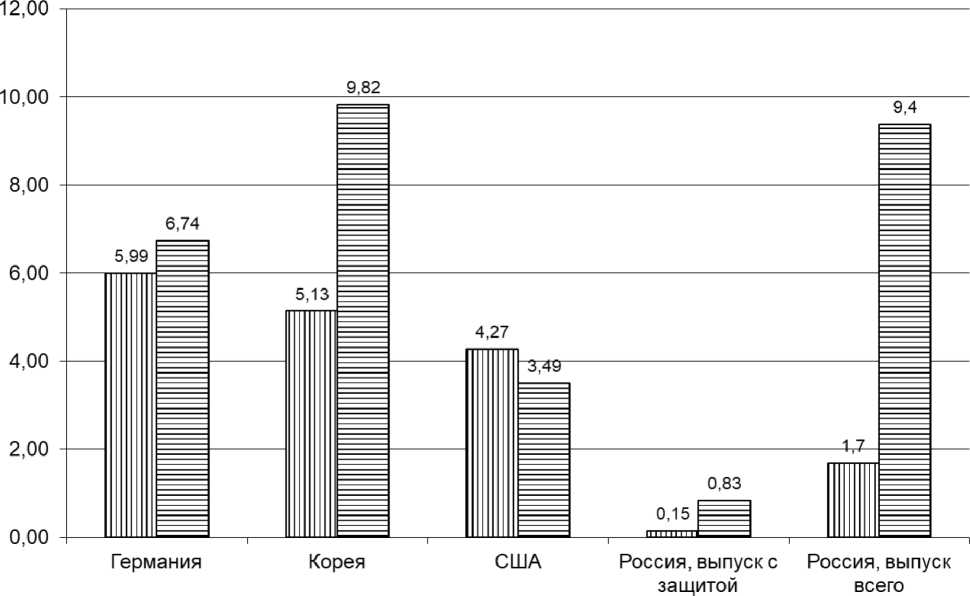

Тем не менее ниже представлены сравнительные данные о выпуске из аспирантуры в России и странах, лидирующих по глобальному инновационному индексу 24 : в таблице 3 (абсолютные значения) и на Рисунке 14 (относительные показатели в расчете на 10 тыс. населения и на текущее значение объема ВВП в долларах США).

Как видно, в сравнении с выбранными референсными странами, картина противоречивая. С одной стороны, российские объемы подготовки в расчете на 10 тыс. населения как минимум вдвое ниже.

С другой стороны, в расчете на 1 млрд долларов ВВП объем подготовки вдвое выше, чем в США и сопоставим с корейским. Безусловно, такая картина порождает больше вопросов, чем снимает: о сопоставимости объектов сравнения в классификации МСКО, сопоставимости структур экономик, роли научных кадров в сравниваемых экономиках, целях развития и задачах, решаемых сравниваемыми странами в настоящие время. Поэтому диаграмма на рисунке 14 представляет российские результаты в двух вариантах: с учетом и без учета выпуска с защитой диссертации. Тем не менее, несмотря на все оговорки о корректности сравнения, можно сделать вывод, что российский объемы подготовки кадров высшей квалификации ниже, чем в странах, лидирующих по инновационному индексу.

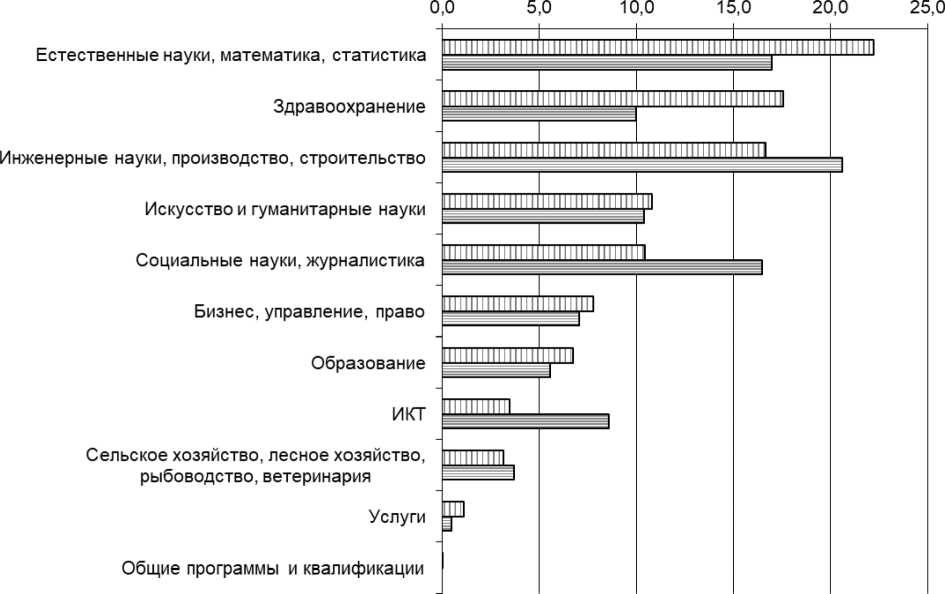

Что касается структуры подготовки по направлениям, то в ней нет таких кратных различий. На рисунке 15 представлено соотношение структуры подготовки в аспирантуре в России и странах ОЭСР по научным направлениям на 2020 год. Лидеры по структуре подготовки в странах ОЭСР «Естественные науки, математика, статистика» – 22,2 %, «Здравоохранение» – 17,6 % и «Инженерные науки, производство, строительство» – 16,7 %. В России соответственно, «Инженерные науки, производство, строительство» 20,6 %, «Естественные науки, математика, статистика» – 17,0 %, «Социальные науки, журналистика» – 16,5. Наименьшую долю в ОЭСР занимают «Информационно-коммуникационные технологии» – 3.5 %, «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство, ветеринария» – 3,2 %, «Услуги» – 1,1 %. В России, соответственно, «Образование» – 5,6 %, «Сельское хозяйство,

Таблица 3

Сравнение величины выпуска из аспирантуры в России и отдельных странах, лидирующих по глобальному инновационному индексу

Table 3

Comparison of postgraduate student output in Russia and selected countries leading the global innovation index

|

Страна |

Выпуск из аспирантуры в 2020 году, чел. |

|

Германия |

26 220 |

|

Южная Корея |

16 139 |

|

США |

73 505 |

|

Россия |

13 957 |

d Выпуск из аспирантуры на 10 тыс. населения в Выпуск из аспирантуры на 1 млрд. ВВП

Рис. 14. Сравнение относительных показателей выпуска из аспирантуры в России и странах, лидирующих по глобальному инновационному индексу, в 2020 году

Fig. 14. Comparison of postgraduate output rates in Russia and countries leading the Global Innovation Index in 2020

-

□ ОЭСР 目 Россия

Рис. 15. Структура подготовки в аспирантуре в России и странах ОЭСР по научным направлениям, % Fig. 15. Structure of postgraduate education in Russia and OECD countries by field of science, % лесное хозяйство, рыбоводство, ветеринария» – 3,7 %, «Услуги» – 0,5 %. Значительно большую долю в странах ОЭСР занимает подготовка по направлению «Здравоохранение» – 17,6 % против 10,0 % в России. В России же больше доля «Социальных наук, журналистики» – 16,5 % против 10,4 % в ОЭСР и «Информационно-коммуникационных технологий» – 8,6 % против 3,5 % в ОЭСР.

Таким образом, структуры можно назвать скорее подобными, чем различными. Несовпадения абсолютных и относительных показателей объема подготовки не так значительны и их немного. Принимая во внимание оба вида рассмотренных показателей – объем и структуру подготовки, можно сделать вывод скорее о некотором отставании России в подготовке НПР от сравниваемых стран.

Вторым возможным подходом для определения потребности в объемах подготовки НПР является аналитический. Он предполагает построение аналитических динамических моделей интересуемого объекта, его отдельных показателей, влияния внутренних и внешних факторов на систему, позволяющих прогнозировать ее поведение и моделировать влияние на нее изменений внутренних и внешних факторов.

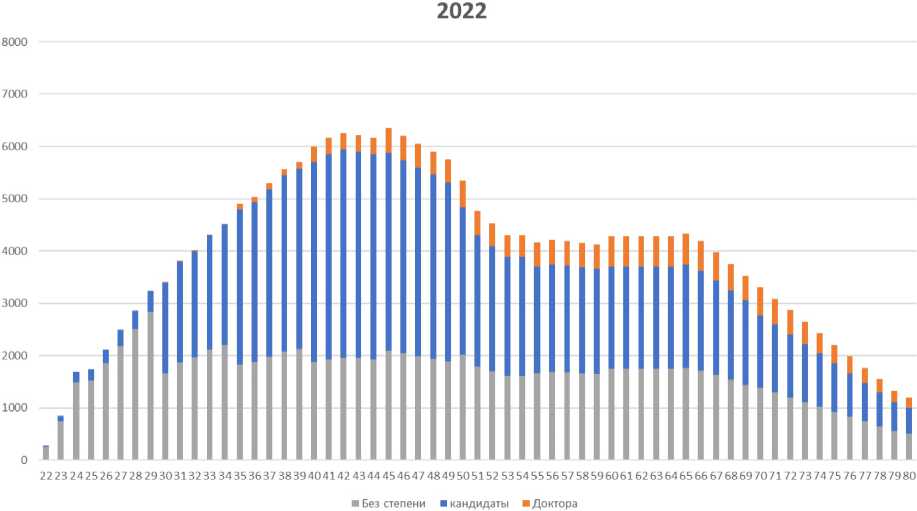

В нашем случае для оценки необходимых объемов подготовки НПР была построена динамическая модель квалификационно-возрастной структуры численности НПР системы ВПО России. Обращаем внимание, что данная модель охватывает лишь часть потребности в кадрах высшей квалификации, формируемой именно системой высшего образования.

В наиболее общем виде прогностическую модель можно описать следующим образом. В основе модели лежит распределение контингента НПР образовательных организаций высшего образования по однолетним возрастным группам, полученное из фактического распределения по данным статистического наблюдения по форме ВПО-125. Полученное исходное распределение представлено на рисунке 16.

Показатели объемов обучающихся в аспирантуре и докторантуре на прогнозный период определяются на основе экстраполяции данных о приеме за период 2015–2022 годов и численности обучающихся на начало 2023 года.

Моделирование динамики численности и структуры во времени производится, во-первых, «сдвигами» представленного выше распределения «вправо»: единичный сдвиг всех столбцов гистограммы вправо моделирует изменения структуры, происходящие за 1 год. Во-вторых, кроме «сдвигов», определяется ряд параметров, моделирующих притоки и оттоки НПР в систему для всех возрастных и квалификационных групп. Из таких параметров ключевыми можно назвать следующие:

-

25 Данные по форме № ВПО -1 « Сведения об организации , осу ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата , про граммам специалитета , программам магистратуры » [ Электронный ресурс ]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ ( дата об ращения : 12.06.2024).

2223242526272829303132333435363738394041424344 45464748 49 505152 53 54 55 56 57 58 59606162 63 64 65 66 67 68 69707172 737475 76 77 78 79 80

■ Без степени ■ кандидаты ■ Доктора

Рис. 16. Фактическая квалификационно-возрастная структура НПР в 2022 году

Fig. 16. The actual qualification and age structure of scientific and pedagogical staff of universities in 2022

-

1. Приток НПР со степенью кандидатов наук, формируемый выпускниками аспирантуры. При этом сам этот приток – отдельная сложная модель, формирующая величину потока в зависимости от величины контрольных цифр приема (далее – КЦП) и общего приема в аспирантуру в предыдущие годы, учитывающая выпуск с защитой в срок и защиты диссертаций в годы, последующие выпуску (через 2 года после выпуска, 3, 4 и т. д.). При этом средний возраст притока устанавливается на основе достигнутого в 2022 году показателя среднего возраста обучающихся в аспирантуре (см. рис. 5). Кроме того, данный поток содержит отдельную составляющую, моделирующую приток НПР со степенью кандидата наук, полученной вне системы аспирантуры.

-

-

2. Приток НПР со степенью докторов наук. Для моделирования данного потока строится модель, аналогичная описанной выше модели притока кандидатов наук. В ней управляющим параметром также являются КЦП докторантуры. Кроме того, в ней учитывается число инициативных защит докторских диссертаций вне докторантуры как доля соответствующих защит в общей численности, достигнутая в 2022 году. Прогноз КЦП докторантуры является еще одним сценарным параметром моделирования динамики численности и возрастного и квалификационного распределения НПР.

-

3. Приток НПР без степени. Величина данного параметра определяется из следующих соображений. Во-первых, поток определяется таким образом, чтобы обеспечить сглаживание возрастного распределения для возрастов 22–30 лет. Иначе после начала моделирования «сдвигами вправо» возникает «неправдоподобная ступенька» в левой части гистограммы распределения. Во-вторых, это третий сценарный параметр моделирования. Мы можем допускать или не допускать в модели приема на работу НПР без степени старше 30 лет в зависимости от моделируемых сценарных условий.

-

4. Оттоки НПР из системы определяются для возрастных групп старше 40 лет на основе усредненных значений также для однолетних возрастных групп, определенных за 2015–2022 годы.

Прогноз КЦП и численности защитившихся в срок и после окончания аспирантуры дополнительно также можно рассматривать как сценарные условия прогнозов динамики численности и возрастного и квалификационного распределения НПР. То есть они могут задаваться произвольно для прогнозирования их влияния на динамику системы в экспериментах с моделью.

Повторимся, представленное выше описание дано для целей статьи и лишь в общем виде 112

отражает принципы моделирования, использованные для получения приведенных ниже прогнозов. Полное описание модели представлено в итоговом отчете о научно-исследовательской работе [2].

Прогнозные сценарии и результаты моделирования

Рассмотрим ниже несколько прогнозных сценариев и результаты моделирования для них.

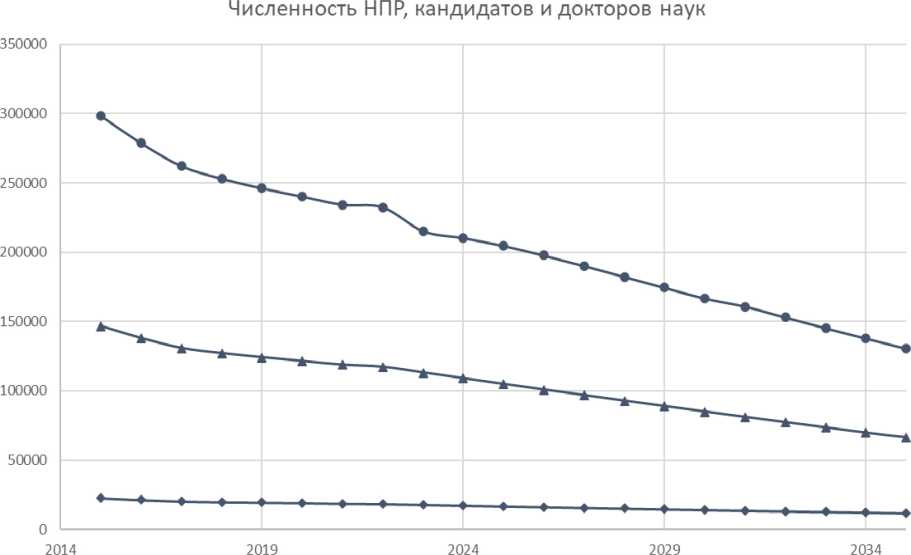

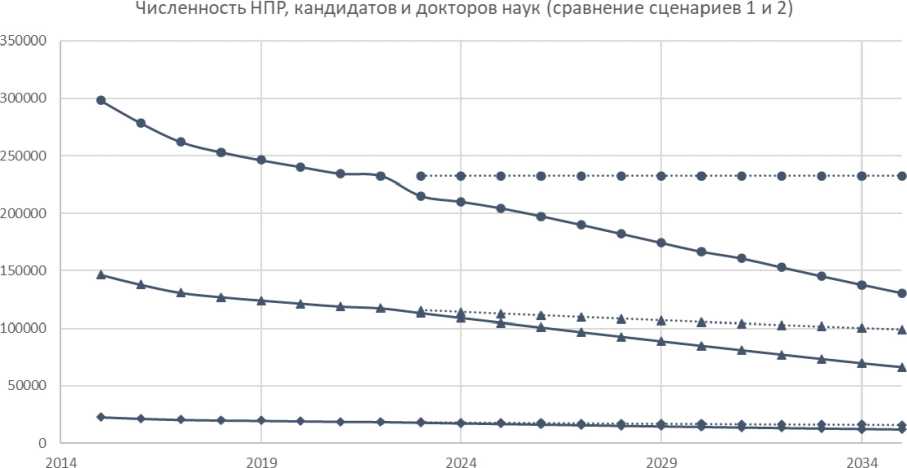

Сценарий 1. Назовем его «инерционный сценарий». Он предполагает сохранение сложившихся в 2015–2022 годах тенденций снижения КЦП приема в аспирантуру и докторантуру и результативности подготовки кадров в аспирантуре и докторантуре, число защит вне аспирантуры и докторантуры, доли трудоустраивающих выпускников аспирантуры и докторантуры в системе высшего образования на уровне 2022 года. Величина оттока НПР без ученых степеней из системы так же продолжает тенденции 2015–2022 годов. Результаты модельных прогнозов представлены на рисунки 17 и в таблице 4.

Ожидаемо мы видим продолжение трендов, заложенных в 2015–2022 годах. При этом динамика снижения общей численности НПР выше, чем динамика снижения численности НПР со степенью кандидатов наук и степенью докторов наук. Это раскрывает одну из неочевидных причин положительной динамики таких показателей, как доля в вузах кандидатов и докторов наук в последнее десятилетие. Она в том, что (а) на фоне снижения общей численности контингента и (б) приведения нормативной численности контингента обучающихся к численности ППС на уровень 12 к 1 для вузов было возможно уменьшать общую численность ППС (НПР) за счет «избавления» от преимущественно «неостепененных» ППС. Таким образом, общая численность ППС оставалась в рамках нормативной (12 к 1), а доля кандидатов и докторов наук повышалась. Из результатов прогноза видно, что данную практику можно продолжать еще десятилетие и «запаса прочности» кадрового потенциала хватит, чтобы доли кандидатов и докторов наук даже продолжали расти (см. столбцы «Доля кандидатов наук в общей численности» и «Доля докторов наук в общей численности» Таблицы 4). Вопрос в том, будет ли и дальше такими же темпами сокращаться приведенный контингент студентов в вузах?

Сценарий 2. Предположим, что контингент обучающихся не будет уменьшаться и установится на уровне, достигнутом в 2022 году. Также в этом сценарии закрепим величины притока НПР

. Численность НПР (сценарий 1)

♦ Численность докторов наук в общей численности (сценарий 1)

А Численность кандидатов наук (сценарий 1)

Рис. 17. Численность (до 2022 года), прогноз (с 2023 года) численности НПР в системе ВПО для сценария 1

Fig 17. Number (up to 2022), forecast (from 2023) of scientific and pedagogical staff at Russian universities for scenario 1

Таблица 4

Прогноз численность НПР в системе ВПО для сценария 1

Table 4

Forecast (from 2023) of scientific and pedagogical staff at Russian universities for scenario 1

|

Год |

Численность кандидатов наук, чел. |

Численность докторов наук в общей численности, чел. |

Численность НПР, чел. |

Доля кандидатов наук в общей численности, % |

Доля докторов наук в общей численности, % |

Средний возраст НПР, лет |

|

2015 |

146508 |

22763 |

298200 |

49,1 |

7,6 |

49,0 |

|

2016 |

137853 |

21427 |

278525 |

49,5 |

7,7 |

49,2 |

|

2017 |

130763 |

20409 |

262057 |

49,9 |

7,8 |

49,4 |

|

2018 |

127008 |

19935 |

253047 |

50,2 |

7,9 |

49,7 |

|

2019 |

124058 |

19612 |

246098 |

50,4 |

8,0 |

49,9 |

|

2020 |

121347 |

19220 |

240165 |

50,5 |

8,0 |

50,0 |

|

2021 |

118748 |

18809 |

234329 |

50,7 |

8,0 |

50,0 |

|

2022 |

117231 |

18566 |

232437 |

50,4 |

8,0 |

49,9 |

|

2023 |

113078 |

17979 |

215217 |

52,5 |

8,4 |

49,8 |

|

2024 |

108964 |

17407 |

210234 |

51,8 |

8,3 |

49,8 |

|

2025 |

104877 |

16845 |

204623 |

51,3 |

8,2 |

49,8 |

|

2026 |

100819 |

16294 |

197642 |

51,0 |

8,2 |

49,7 |

Окончание табл. 4

Table 4 finishes со степенями кандидатов и докторов наук на уровне, достигнутом в 2022 году: то есть выпуск из аспирантуры и процент защищающихся в срок и после защиты остается на достигнутом в 2022 году уровне, доля трудоустраивающих в системе ВПО – на достигнутом в 2022 году уровне. Аналогично с докторами наук. Предположим, что в настоящее время нормативное отношение числа ППС к контингенту достигло максимального значения (то есть численность ППС не будет «оптимизироваться» далее повышением норматива), следовательно, потребуется также и сохранение численности ППС, поэтому в прогнозной модели требуемая численность НПР будет обеспечиваться за счет входного потока ППС (НПР, отношение численности научных работников к ППС в данном прогнозе оставляем без изменений) без ученых степеней. Полученные результаты моделирования данного сценария представлены на рисунке 18 и в таблице 5.

В данном сценарии, как видим, доли ППС со степенями кандидатов наук и докторов наук уменьшаются: для кандидатов наук с 50,4 % в 2022 году до 42,6 % в 2035, для докторов наук с 8 % в 2022 году до 6,9 % в 2023 году. Очевидно, что заложенного в сценарий объема притока ППС (НПР) с учеными степенями недостаточно для стабилизации этих показателей на рассматриваемом горизонте планирования.

По нашему мнению, ситуацию, соответствующую Сценарию 2, следует признать неприемлемой.

Рассмотрим сценарии, обеспечивающие сохранение долей ППС (НПР) с учеными степенями кандидатов и докторов наук на рассматриваемом горизонте прогнозирования. Вполне очевидны

два способа достижения этой цели. Для увеличения притока кандидатов наук в систему ВПО это (а) увеличение объема подготовки кандидатов наук за счет увеличения приема в аспирантуру при существующей результативности и (б) увеличение объема подготовки кандидатов за счет увеличения результативности подготовки (числа защит «в срок» и в последующие годы) при сохранении существующих объемов приема в аспирантуру.

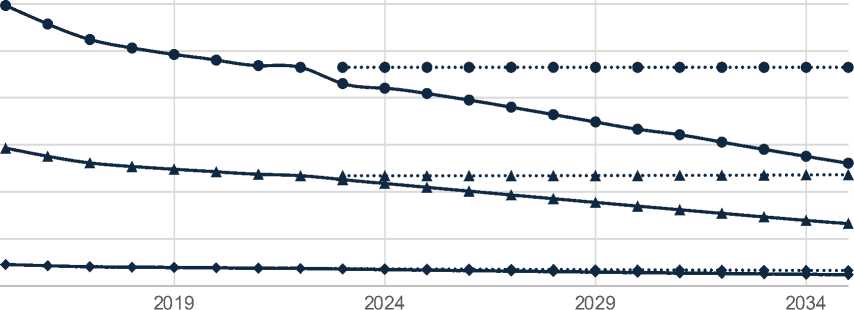

Сценарий 3. Сохраняем входные параметры сценария как в предыдущем (сценарий 2) с тем отличием, что показатели завершения обучения в аспирантуре и докторантуре с защитой диссертации на прогнозный период принимаются равными максимальным значениям этих показателей на период 2015–2022 годов: для аспирантуры – 18,8 %, для докторантуры – 25,7 % соответственно. Полученные результаты представлены на рисунке 19 и в таблице 6. Видно, что данный сценарий обеспечивает стабилизацию и небольшой рост доли ППС (НПР) со степенью кандидатов наук (их доля в данном прогнозном сценарии выросла с 50,4 % в 2022 году до 50,9 % в 2035 году).

Что касается докторов наук, то их доля по прежнему снижается с 8 % в 2022 году до 7,1 % в 2035 году. Данное обстоятельство связано с возрастной структурой ППС (рис. 16): значительная доля докторов наук сконцентрирована в старших возрастных группах (вторая, правая мода распределения), которые на рассматриваемом горизонте планирования выбывают из системы по возрастным причинам. Таким образом, для обеспечения стабилизации доли докторов наук следует предпринимать дополнительные меры.

|

Год |

Численность кандидатов наук, чел. |

Численность докторов наук в общей численности, чел. |

Численность НПР, чел. |

Доля кандидатов наук в общей численности, % |

Доля докторов наук в общей численности, % |

Средний возраст НПР, лет |

|

2027 |

96793 |

15756 |

190107 |

50,9 |

8,3 |

49,6 |

|

2028 |

92801 |

15231 |

182259 |

50,9 |

8,4 |

49,5 |

|

2029 |

88847 |

14720 |

174366 |

51,0 |

8,4 |

49,3 |

|

2030 |

84933 |

14224 |

166647 |

51,0 |

8,5 |

49,1 |

|

2031 |

81063 |

13745 |

160818 |

50,4 |

8,6 |

48,9 |

|

2032 |

77239 |

13283 |

152973 |

50,5 |

8,7 |

48,7 |

|

2033 |

73464 |

12840 |

145254 |

50,6 |

8,8 |

48,4 |

|

2034 |

69757 |

12408 |

137807 |

50,6 |

9,0 |

48,1 |

|

2035 |

66383 |

11994 |

130504 |

50,9 |

9,2 |

47,8 |

• . Численность НПР (сценарий 1)

♦ • Численность докторов наук в общей численности (сценарий 1)

—А— Численность кандидатов наук (сценарий 1)

. ...... Численность НПР (сценарий 2)

••♦•▲••• Численность кандидатов наук (сценарий 2)

•••♦••• Численность докторов наук в общей численности (сценарий 2)

Рис. 18. Сравнение динамики численности НПР в системе ВПО для сценариев 1 и 2. Численность (до 2022 года), прогноз (с 2023 года)

Fig. 18. Comparison of the dynamics of the number of scientific and pedagogical staff in Russian universities for scenarios 1 and 2. Number (up to 2022), forecast (from 2023)

Таблица 5

Прогноз численности НПР в системе ВПО для сценария 2

Table 5

Forecast (from 2023) of scientific and pedagogical staff at Russian universities for scenario 2

|

Год |

Численность кандидатов наук, чел. |

Численность докторов наук в общей численности, чел. |

Численность НПР, чел. |

Доля кандидатов наук в общей численности, % |

Доля докторов наук в общей численности, % |

Средний возраст НПР, лет |

|

2015 |

146508 |

22763 |

298200 |

49,1 |

7,6 |

49,0 |

|

2016 |

137853 |

21427 |

278525 |

49,5 |

7,7 |

49,2 |

|

2017 |

130763 |

20409 |

262057 |

49,9 |

7,8 |

49,4 |

|

2018 |

127008 |

19935 |

253047 |

50,2 |

7,9 |

49,7 |

|

2019 |

124058 |

19612 |

246098 |

50,4 |

8 |

49,9 |

|

2020 |

121347 |

19220 |

240165 |

50,5 |

8 |

50,0 |

|

2021 |

118748 |

18809 |

234329 |

50,7 |

8 |

50,0 |

|

2022 |

117231 |

18566 |

232437 |

50,4 |

8 |

49,9 |

|

2023 |

115713 |

18327 |

232437 |

49,8 |

7,9 |

49,8 |

Окончание табл. 5

Table 5 finishes

|

Год |

Численность кандидатов наук, чел. |

Численность докторов наук в общей численности, чел. |

Численность НПР, чел. |

Доля кандидатов наук в общей численности, % |

Доля докторов наук в общей численности, % |

Средний возраст НПР, лет |

|

2024 |

114207 |

18093 |

232437 |

49,1 |

7,8 |

49,8 |

|

2025 |

112715 |

17864 |

232437 |

48,5 |

7,7 |

49,7 |

|

2026 |

111238 |

17641 |

232437 |

47,9 |

7,6 |

49,7 |

|

2027 |

109779 |

17425 |

232437 |

47,2 |

7,5 |

49,6 |

|

2028 |

108339 |

17216 |

232437 |

46,6 |

7,4 |

49,6 |

|

2029 |

106921 |

17015 |

232437 |

46 |

7,3 |

49,5 |

|

2030 |

105526 |

16822 |

232437 |

45,4 |

7,2 |

49,4 |

|

2031 |

104157 |

16639 |

232437 |

44,8 |

7,2 |

49,4 |

|

2032 |

102815 |

16466 |

232437 |

44,2 |

7,1 |

49,3 |

|

2033 |

101502 |

16304 |

232437 |

43,7 |

7 |

49,2 |

|

2034 |

100223 |

16152 |

232437 |

43,1 |

6,9 |

49,1 |

|

2035 |

98981 |

16011 |

232437 |

42,6 |

6,9 |

49,1 |

Численность НПР , кандидатов и докторов наук ( сравнение сценариев 1 и 3)

0 2014

. Численность НПР (сценарий 1)

-

. Численность докторов наук в общей численности (сценарий 1)

----й----Численность кандидатов наук (сценарий 1)

.......•.......Численность НПР (сценарий 3)

.......*.......Численность кандидатов наук (сценарий 3)

.......♦.......Численность докторов наук в общей численности (сценарий 3)

Рис. 19. Сравнение динамики численности НПР в системе ВПО для сценариев 1 и 3. Численность (до 2022 года), прогноз (с 2023 года)

Fig. 19. Comparison of the dynamics of the number of scientific and pedagogical staff in Russian universities for scenarios 1 and 3. Number (up to 2022), forecast (from 2023)

Таблица 6

Прогноз численность НПР в системе ВПО для сценария 3

Table 6

Forecast (from 2023) of scientific and pedagogical staff at Russian universities for scenario 3

|

Год |

Численность кандидатов наук, чел. |

Численность докторов наук в общей численности, чел. |

Численность НПР, чел. |

Доля кандидатов наук в общей численности, % |

Доля докторов наук в общей численности, % |

Средний возраст НПР, лет |

|

2015 |

146508 |

22763 |

298200 |

49,1 |

7,6 |

49,0 |

|

2016 |

137853 |

21427 |

278525 |

49,5 |

7,7 |

49,2 |

|

2017 |

130763 |

20409 |

262057 |

49,9 |

7,8 |

49,4 |

|

2018 |

127008 |

19935 |

253047 |

50,2 |

7,9 |

49,7 |

|

2019 |

124058 |

19612 |

246098 |

50,4 |

8 |

49,9 |

|

2020 |

121347 |

19220 |

240165 |

50,5 |

8 |

50,0 |

|

2021 |

118748 |

18809 |

234329 |

50,7 |

8 |

50,0 |

|

2022 |

117231 |

18566 |

232437 |

50,4 |

8 |

49,9 |

|

2023 |

117198 |

18358 |

232437 |

50,4 |

7,9 |

49,7 |

|

2024 |

117177 |

18155 |

232437 |

50,4 |

7,8 |

49,6 |

|

2025 |

117170 |

17957 |

232437 |

50,4 |

7,7 |

49,4 |

|

2026 |

117178 |

17765 |

232437 |

50,4 |

7,6 |

49,3 |

|

2027 |

117204 |

17580 |

232437 |

50,4 |

7,6 |

49,2 |

|

2028 |

117249 |

17402 |

232437 |

50,4 |

7,5 |

49,0 |

|

2029 |

117316 |

17232 |

232437 |

50,5 |

7,4 |

48,9 |

|

2030 |

117406 |

17070 |

232437 |

50,5 |

7,3 |

48,8 |

|

2031 |

117522 |

16918 |

232437 |

50,6 |

7,3 |

48,6 |

|

2032 |

117665 |

16776 |

232437 |

50,6 |

7,2 |

48,5 |

|

2033 |

117837 |

16645 |

232437 |

50,7 |

7,2 |

48,4 |

|

2034 |

118043 |

16524 |

232437 |

50,8 |

7,1 |

48,3 |

|

2035 |

118286 |

16414 |

232437 |

50,9 |

7,1 |

48,2 |

Результаты прогнозирования потребности в кадрах высшей квалификации при реализации разных сценариев

Итак, на примере трех рассмотренных выше прогнозных сценариев можно сформулировать следующие оценки потребностей в подготовке кадров с учеными степенями для системы высшего образования:

-

1. При сохранении тренда 2010-х годов на снижение численности приведенного контингента обучающихся по программам высшего образования текущие объемы подготовки кадров высшей квалификации позволяют поддерживать сложившиеся

-

2. Если в качестве сценарного условия задать стабилизацию численности приведенного контингента студентов вузов на уровне, достигнутом в 2022 году, а объемы подготовки кадров высшей квалификации на уровне, достигнутом в том же 2022 году, то к 2035 году доля кандидатов наук в численности ППС (НПР) снизится до 42,6 %, а докторов – до 6,9 %. В абсолютных единицах это выглядит более драматично: дефицит кандидатов наук в 2035 году оценивается 18,2 тыс. человек, докторов – в 2,5 тыс. человек. Дефицит будет плавно нарастать до указанных значений, а в среднегодовом выражении за период 2024–2035 годы

он составит 10,1 тыс. кандидатов наук и 1,5 тыс. докторов наук в год. Это соответственно составляет 73 % от годового выпуска из аспирантуры в 2022 году (13,8 тыс. чел. включая выпуск с защитой и без защиты) и в 150 % от числа присужденных в 2022 году докторских степеней.

-

3. Чтобы скомпенсировать такой дефицит, нужно увеличивать либо прием в аспирантуру, либо результативность аспирантуры, понимаемую как выпуск с защитой. Так, в третьем рассмотренном выше прогнозе в качестве сценарного условия было установлено увеличение «результативности» (доля выпуска с защитой в срок) для аспирантуры до 18,8 %, для докторантуры – 25,7 % соответственно. Такой сценарий обеспечивает сохранение (и даже небольшой рост) доли кандидатов в численности ППС (НПР): она увеличивается с 50,4 % в 2022 году до 50,9 % в 2035 году. Доля докторов наук снижается с 8 % в 2022 году до 7,1 % в 2035 году. В абсолютных величинах дефицит докторов наук составляет 2,2 тыс. человек в 2035 году, или среднегодовой дефицит с 2023 по 2035 годы – 1,2 тыс. человек.

доли кандидатов (50 %) и докторов наук (8 %) в общей численности ППС (НПР) в ближайшие 7–10 лет.

Больше сценариев и модельных прогнозов их реализации с использованием описанной выше модели рассмотрены в исследовании [2]. Также ряд сценариев был рассмотрен в докладах на семинарах «Сценарные условия развития кадрового потенциала высшей квалификации» 26 и «Обеспеченность высшей школы кадрами высшей квалификации: состояние, тенденции, проблемы, задачи вузов» 27 , проведенных Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2023 и начале 2024 годов.

Продемонстрированные выше подходы к оценке потребности в подготовке кадров вышей квалификации демонстрируют одно принципиально важное условие для осуществления такой оценки: обоснованное целеполагание внешних по отношению к системе подготовки кадров факторов. Например, хотим ли мы достигнуть результатов, полученных США или Южной Кореей? Почему? Определение целевых показателей обеспеченности высшей школы научными кадрами высшей квалификации основываем на сохранении или сокращении контингента обручающихся в вузах? Считаем ли мы достигнутые в настоящий момент доли кандидатов и докторов наук в численности ППС достаточными, или недостаточными, или избыточными? Почему?

Вернемся к этим вопросам в нашей статье чуть позже, а пока еще несколько важных замечаний, касающихся рассмотренного выше аналитического подхода. Во-первых, предложенная модель охватывает потребность в докторах и кандидатах наук только для высшей школы. Во-вторых, как уже сказано, она опирается на ряд субъективных предположений. Например, что достигнутая доля ППС со степенями достаточна, а общая численность ППС на горизонте планирования будет жестко привязана к «объему производства» – численности контингента обучающихся в вузах – через нормативное соотношение.

Аналогичные модели для оценки потребности в кадрах с вышей квалификаций для других производственных и непроизводственных отраслей построить, безусловно, можно, но они также потребуют предположений или обоснованных планов по объему производства в данных отраслях и вкладу кадров высшей квалификации в валовый продукт данных отраслей. Конечно, можно отталкиваться от оценок достигнутых значений вклада, оценив их грубо на основе статистических оценок. Однако в любом случае это потребует значительного количества исследований и вычислений и опять же обоснованного установления целевых значений внешних прогнозных параметров.

Вместе тем полезность представленной модели прогнозирования в том, что она помогает «подсветить» отдельные, неочевидные на первый взгляд, эффекты динамики системы. Например, для авторов стали неожиданностью результаты моделирования по сценарию 1 («оставляем все как есть»). Оказалось, что если снижение численности контингента ВПО на горизонте планирования продолжится со средней скоростью, набранной в 2012– 2022 годах, то еще 10 лет можно добиваться роста долей кандидатов и докторов наук, просто манипулируя имеющейся структурой ППС. Еще обращает на себя внимание неравномерная скорость выбытия докторов наук из контингента ППС (НПР) в прогнозируемом периоде. Так, с одной стороны, ожидалось, что число докторов наук будет интенсивно сокращаться, поскольку многие специалисты находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Можно предположить, что так думали и авторы ряда нормативных документов, когда устанавливали известные целевые нормативы, связанные с возрастом «до 39 лет», которые направлены на снижение рисков массового сокращения докторов наук в составе НПР в связи с увеличением их среднего возраста. С другой стороны, в экспериментах с моделью это не подтверждается: на горизонте планирования в 10 лет «обрушения» численности докторов наук не происходит.

Заключение

Резюмируя представленные данные о состоянии и подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и результаты исследования прогнозных моделей, отображающих динамику изменения квалификационной структуры научно-педагогических кадров высшей квалификации, в целом для системы воспроизводства научно-педагогических кадров высшей квалификации можно констатировать следующее:

-

– показатели развития кадрового потенциала сферы исследований и разработок в целом и высшей школы в частности, предусмотренные стратегическими документами на 2014–2020 годы, в большинстве случаев не выполнены и демонстрируют тенденцию к ухудшению;

-

– снижаются объемы и результативность подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре;

-

– институт аспирантуры как система подготовки кандидатов наук в 2013–2021 годах переживал стадию кризиса, практически все показатели работы аспирантуры в этом периоде ухудшались; некоторые изменения тенденции по показателям приема в аспирантуру и соответственно общей численности аспирантов, наблюдавшиеся в 2021– 2022 годах, носили кратковременный характер, поэтому не позволяют пока уверенно говорить о долгосрочном характере этих изменений;

-

– подготовка специалистов по приоритетным направлениям науки, технологий и техники и критическим технологиям в целом занимает около 50 % подготовки в аспирантуре и докторантуре и остается стабильной в период с 2017 по 2022 годы, демонстрируя те же тенденции, что и система подготовки научных кадров в целом;

-

– российские объемы подготовки кадров высшей квалификации ниже, чем в странах, являющихся лидерами по инновационному индексу, при этом структуры подготовки в российской аспирантуре и странах ОЭСР по научным направлениям подобны, несовпадения абсолютных и относительных

показателей объема подготовки не так значительны и их немного.

Одна из неочевидных причин положительной динамики таких показателей, как доля вузовских кандидатов и докторов наук, в последнее десятилетие обусловлена тем, что в условиях снижения общей численности студентов и установления отношения численности приведенного контингента студентов к численности ППС (уровень 12 к 1) вузы уменьшали общую численность ППС (НПР) преимущественно за счет «избавления» от «неостепененных» научно-педагогических работников. Соответственно, общая численность ППС оставалась в рамках нормативной (12 к 1), а доля кандидатов и докторов наук повышалась. Данная практика может продолжаться и давать формально положительный результат (рост доли кандидатов и докторов наук в составе НПР в высшей школе) в ближайшие 5–10 лет.

Моделирование динамики численности и структуры НПР высшей квалификации в системе высшего образования показало, что изменение квалификационной структуры НПР в вузах определяется следующими основными показателями:

-

– приток НПР со степенью кандидата и доктора наук, формируемый выпускниками аспирантуры и докторантуры;

-

– приток НПР со степенью кандидата и доктора наук, полученной вне системы аспирантуры и докторантуры;

– уход кандидатов и докторов наук из системы по причине преклонного возраста.

Вполне очевидны два способа увеличения численности кандидатов и докторов наук. Для увеличения притока кандидатов наук в высшую школу это увеличение объема подготовки кандидатов наук за счет увеличения (а) приема в аспирантуру при существующей результативности, (б) результативности подготовки (числа защит «в срок» и в последующие годы) при сохранении существующих объемов приема в аспирантуру.

Важной особенностью представленных результатов анализа является то, что полученные количественные выводы и результаты, как правило, нельзя проецировать на какой-то конкретный вуз. При разработке и реализации кадровой политики в определенном учреждении высшего образования необходимо учитывать следующее: – процесс получения желаемых результатов реализации кадровой политики достаточно длительный (не менее 15–20 лет), и вузовским руководителям необходимо осознавать это, как и необходимость постоянной работы по развитию научно-педагогических кадров в течение длительного времени;

– прогнозные значения желаемых показателей квалификационной структуры НПР в вузе целесообразно разрабатывать на основе детального анализа существующей и прогнозируемой квалификационно-возрастной структуры научно-педагогических работников вуза на длительный (не менее 15–20 лет) период;

– количество принимаемых в аспирантуру данного вуза или направляемых в аспирантуру других вузов в рамках целевой подготовки для первого вуза целесообразно определять с учетом прогнозных оценок количества выбывающих из состава НПР кандидатов наук на период не менее 15–20 лет, с учетом среднестатистических по системе высшего образования показателей результативности работы аспирантуры;

– оценки показателей подготовки для вуза докторов наук на длительную перспективу целесообразно делать на период, длительнее на 10–15 лет, чем для оценок подготовки кандидатов наук.

Дополнительным резервом для ускоренного роста численности научно-педагогических кадров высшей квалификации в вузе является создание условий для «неостепененных» преподавателей и их мотивации к успешной работе над кандидатскими и докторскими диссертациями.

Вузам также целесообразно помнить о перспективе роста конкуренции за научно-педагогические кадры высшей квалификации: можно предположить, что в кратко- и среднесрочной перспективе усилится конкуренция между высшими учебными заведениями за остепененные научные кадры, когда организации будут «переманивать» специалистов высокими доходами, интересными проектами, задачами и т. п.

Список литературы Обеспечения вузов научно-педагогическими кадрами высшей квалификации

- Беляков С. А., Федотов А. В. О концепциях развития системы воспроизводства научных кадров // Университетское управление: практика и анализ. 2013. № 3. С. 027–040.

- Прогнозные сценарии обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации научно-педагогическими кадрами высшей квалификации // Отчет о научно-исследовательской работе (итоговый). М.: РАНХиГС, 2023. 153 с.

- Бережная Ю. Н., Гуртов В. А. Аспирантура в новых реалиях // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 3. С. 57–65. DOI: https://doi.org/10.15826/umpa.2017.03.037.

- Гуртов В. А., Насадкин М. Ю., Щеголева Л. В. Гармонизация систем подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров // Университетское управление: практика и анализ. 2015. № 5. С. 60–68.

- Бережная Ю. Н., Гуртов В. А., Дмитриев Г. И. Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей научной квалификации: состояние и проблемы // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. 2019. Т. 1. С. 114–118.

- Бедный Б. И., Рыбаков Н. В., Жучкова С. В. О влиянии институциональных трансформаций на результативность российской аспирантуры // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 11. С. 9–29. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-11-9-29.

- Терентьев Е. А., Бедный Б. И. Проблемы и перспективы развития российской аспирантуры: взгляд региональных университетов // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 10. С. 9–28. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-10-9-28.

- Бедный Б. И., Чупрунов Е. В. Современная российская аспирантура: актуальные направления развития // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 3. С. 9–20. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-3-9-20.

- Караваева Е. В., Костенко О. А., Маландин В. В., Мосичева И. А. Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре как базовый инструмент укрепления кадрового потенциала российской науки // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 1. С. 9–23. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-1-9-23.

- Нефедова А. И., Дьяченко Е. Л. Реформа аспирантуры в России в зеркале глобальных трендов // Мир России. 2019. Т. 28. № 4. С. 92–111. DOI: 10.17323/1811–038X-2019-28-4-92-111.

- Резник С. Д., Чемезов И. С. Институт аспирантуры российского вуза: состояние, проблемы и перспективы развития // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430. С. 159–168. DOI: https://doi.org/10.17223/15617793/430/22.

- Багдасарьян Н. Г., Балуева Т. В. Аспирантура регионального вуза: проблемы и пути решения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 373–393. DOI: https:// doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2200.

- Бедный Б. И., Миронос А. А., Рыбаков Н. В. Как россий ская аспирантура выполняет свою главную миссию: наукометрические оценки // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 10. С. 9–24. DOI: https://doi.org/ 10.31992/0869-3617-2019-28-10-9-24.

- Жучкова С. В., Бекова С. К. Аспирантура не для всех? Как за время вузовских реформ аспирантура сконцентрировалась в ведущих вузах // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2023. № 1. С. 109–125. DOI: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2023-1-109-125.

- Губа К. С., Соколов М. М., Соколова Н. А. Динамика диссертационной индустрии в России: 2005–2015 гг. Изменил ли новый институциональный трафарет академическое поведение? // Экономическая социология. 2020. Т. 21. № 3. С. 13–46. DOI: https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-3-13-46.

- Кашина М. А. Негативные последствия реформирования российской аспирантуры: анализ и пути минимизации // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 8/9. С. 55–70. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-55-70.

- Власенко К. А. Кадровый потенциал Российской Федерации в сфере научных исследований и разработок // Прикладные экономические исследования. 2023. № 1. С. 56–60. DOI: https://doi.org/10.47576/2949-1908-2023-1-56.

- Кельсина А. С. Анализ динамики численности аспирантов в России // Образовательные технологии. 2020. № 1. С. 117–124.

- Терентьев Е. А., Бекова С. К., Малошонок Н. Г. Кризис российской аспирантуры: источники проблем и возможности их преодоления // Университетское управление: практика и анализ. 2018. Т. 22. № 5. С. 54–66. DOI: https://doi.org/10.15826/umpa.2018.05.049.

- Эзрох Ю. С. Кадровые перспективы российских университетов: кто будет преподавать в недалеком будущем? // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 7. С. 9–40. DOI: 10.17853/1994-5639-2019-7-9-40.

- Обзор деятельности сети диссертационных советов в 2022 году: аналитический доклад / под ред. С. И. Пахомова; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2023. 111 с.

- Обзор деятельности сети диссертационных советов в 2023 году: аналитический доклад / под ред. С. И. Пахомова; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2024. 116 с.