Обмен кальция в органах и тканях верблюдиц

Автор: Натыров А.К., Арилов А.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

В физиологических и научно-хозяйственных опытах оценивали возрастную динамику содержания кальция в тканях, органах и содержимом желудочно-кишечного тракта двугорбых верблюдиц калмыцкой породы.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132892

IDR: 142132892 | УДК: 636.295:591.133.15

Текст научной статьи Обмен кальция в органах и тканях верблюдиц

Всосавшийся из кишечника кальций по воротной вене поступает в печень, из которой постепенно переходит в периферическую кровь и другие ткани (2-5). Кровь представляет собой центральный метаболический котел, через который проходит кальций в процессе всасывания, отложения, перемещения в тканях и при экскреции. По некоторым данным, кальций, попадающий в организм с пищей, поступает в костную ткань скелета, из которой мобилизуется в кровь и другие ткани (3). При этом до 98-99 % этого элемента содержится в виде гидрооксиапатита в костной ткани, около 1 % — в связанной с белками ионизированной форме или включено в структуры мембран клеток.

В задачу наших исследований входила оценка динамики содержания кальция в органах, тканях и желудочно-кишечном тракте верблюдиц по возрастным периодам.

Методика . Исследования проводили в совхозе «Полынный» (Калмыкия) и учебно-производственном хозяйстве «Барымта» Калмыцкого государственного университета в течение 10 лет на двугорбых верблюдицах калмыцкой породы. Эксперимент включал 8 научно-хозяйственных и 25 физиологических опытов.

В балансовых опытах, объектами которых служили 15 верблюдиц-аналогов ( n = 3 по каждому возрастному периоду), оценивали содержание кальция в органах и тканях животных 18-, 24-, 30-, 36- и 42-месячного возраста в весенне-летний и осенне-зимний периоды (6-8). После контрольного убоя определяли массу тканей и органов, отбирали пробы для химического анализа содержания кальция по общепринятым методикам (9). Статистическую обработку данных проводили по Меркурьевой на ПЭВМ IВМ РС/АТ (10).

Результаты . Относительное содержание кальция в крови верблюдиц увеличивалось с возрастом и составляло 0,07 г/л к 42 мес; общее количество элемента повысилось на 1,04 г за счет увеличения массы крови (табл.). При изменении относительного содержания кальция в мышечной ткани от 0,18 до 0,25 г/кг, его общее количество возрастало от 15,80 до 41,40 г. Наибольшее количество кальция было выявлено в костной ткани;

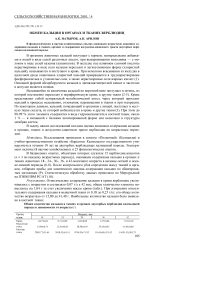

Общее количество кальция в тканях и органах двугорбых верблюдиц калмыцкой породы в зависимости от возраста (г)

|

Орган, ткань |

Возраст, мес |

||||

|

18 |

24 |

30 |

36 |

42 |

|

|

Кровь |

0,47 ± 0,03 |

0,71 ± 0,05 |

1,03 ± 0,09 |

1,37 ± 0,06 |

1,51 ± 0,10 |

|

Мышечная ткань |

15,80 ± 0,74 |

21,64 ± 0,85 |

28,58 ± 0,93 |

35,45 ± 0,54 |

41,40 ± 0,60 |

|

Костная ткань |

2905,77 ± 31,64 |

5910,42 ± 63,41 |

8748,30 ± 71,52 |

11614,60 ± 421,42 |

14434,13 ± 501,73 |

Жировая

При сопоставлении относительного содержания кальция во внутренних органах наиболее высокие значения были отмечены в печени, почках, селезенке и легких. По мере роста верблюдиц относительное содержание кальция в сердце возрастало от 0,06 до 0,09 г/кг, или на 50 % (Р < 0,01), а общее количество — в 2,4 раза (см. табл.). В легких при повышении относительного содержания кальция до 30месячного возраста (0,09 г/кг) и постоянном его значении в остальные возрастные периоды (0,08 г/кг) абсолютный показатель возрастал от 0,15 до 0,31 г за счет увеличения массы органа.

Известно, что отложение кальция в печени имеет большое значение для поддержания гомеостаза крови и снабжения этим элементом других органов (2, 3). В наших опытах относительное содержание кальция в печени верблюдиц увеличивалось с возрастом от 0,17 до 0,20 г/кг (в 1,2 раза), абсолютное — от 0,46 до 1,14 г (на 0,68 г) (Р < 0,01). При этом относительное содержание элемента в почках возрастало на 20 % (Р < 0,05), общее количество — в 1,9 раза за счет повышения массы почек с 0,68 до 1,08 кг. Относительное содержание кальция в языке было незначительным (0,07-0,08 г/кг) и повышалось на 0,01 г/кг с 18- до 36-месячного возраста, а затем не изменялось на протяжении 6 мес; общее содержание элемента за весь период исследований увеличивалось в 2,3 раза (Р < 0,01). Относительное содержание кальция в селезенке повышалось от 0,10 до 0,16 г/кг, абсолютное — от 0,05 до 0,16 г.

По мере роста верблюдиц увеличивалась масса кожи с шерстным покровом и возрастало как относительное, так и абсолютное содержание кальция в этих тканях: соответственно от 0,07 до 0,08 г/кг и от 1,76 до 3,10 г (в 1,8 раза) (Р < 0,001). В головном мозге не было выявлено достоверного изменения относительного содержания кальция; в хрящах и сухожилиях наблюдалось устойчивое повышение показателя от 0,58 до 2,21 г/кг при увеличении общего количества элемента в 2,3 раза.

В обмене кальция и его регуляции у жвачных животных большую роль играет пищеварительный тракт, в котором происходят взаимосвязанные процессы секреции метаболического кальция в просвет желудочно-кишечного тракта, абсорбции элемента из кормов и реабсорбции эндогенного кальция в кровь, а также экскреция невсосавшегося экзо- и эндогенного кальция с калом на всем протяжении желудочно-кишечного тракта (11, 12). В наших исследованиях относительное содержание кальция в стенке рубца составляло 0,11 г/кг в 18 мес и увеличивалось с возрастом на 36,4 % (Р < 0,01); в стенке сетки — повышалось на 0,05 г/кг, а общее количество увеличивалось от 0,19 до 0,48 г (см. табл.). В стенке сычуга было отмечено равномерное увеличение относительного показателя от 0,14 до 0,20 г/кг, абсолютного — от 0,21 до 0,56 г. С возрастом верблюдиц относительное содержание кальция в стенках тонкого и толстого кишечника повышалось от 0,19 до 0,26 г/кг, абсолютное — соответственно в 2,6 и 2,7 раза (Р < 0,01).

Таким образом, оценивая динамику общего содержания кальция в органах, тканях и желудочно-кишечном тракте верблюдиц следует отметить, что наибольшее количество этого элемента аккумулируется в костной ткани. Затем органы и ткани располагаются в следующем порядке по степени уменьшения содержания кальция: мышечная ткань, хрящи и сухожилия, кожа с шерстным покровом, рубец, печень, сычуг, сетка, кровь, кишечник, почки. Наименьшее количество кальция выявлено в головном мозге и языке животных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Б е л е х о в Г.П., Ч у б и н с к а я А.А. Минеральное и витаминное питание сельскохозяйственных животных. Л., 1965.

-

2. А л и е в А.А. Обмен веществ у жвачных животных. М., 1997.

-

3. Г е о р г и е в с к и й В.И., А н н е н к о в Б.Н., С а м о х и н В.Т. Минеральное питание животных.

-

4. Б а у м а н В.К. Витамин D и продуктивность сельскохозяйственных животных. Вестн. с.-х. науки, 1988, 8: 134-141.

-

5. А н д р е е в А.И. Оптимизация минерального питания ремонтных телок при травяном типе кормления. Автореф. докт. дис. Саранск, 1997.

-

6. С и м о н Е.Н. Методика определения баланса азота у сельскохозяйственных животных. Дубровицы, 1958.

-

7. Т о м м э М.Ф. Изучение переваримости кормов и рационов. В кн.: Методика определения переваримости кормов и рационов. М., 1969: 2-22.

-

8. О в с я н н и к о в А.И. Основы опытного дела в животноводстве. М., 1976.

-

9. Л а п ш и н С.А. Зоотехнический анализ кормов. Метод. указ. Саранск, 1978.

-

10. М е р к у р ь е в а Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М., 1970.

-

11. Х е н н и г А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. М., 1976.

-

12. К р и с а н о в А.Ф. Нормирование минерального питания бычков при различных видах откорма. Автореф. докт. дис. Дубровицы, 1988.

М., 1979.

Калмыцкий государственный университет, Поступила в редакцию 26

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 11. сентября 2002 года

CALCIUM METABOLISM IN ORGANS AND TISSUES OF THE CAMEL FEMALE

A.K. Natyrov, A.N. Arilov

S u m m a r y

In physiological and scientific-economical experiments the authors estimated the age dynamics of calcium content in camel tissues, organs and gastrointestinal tract of the Kalmyk breed. The most concentration of Ca is observed in osseous tissues. With the age the amount of Ca in a female camel organism increases up to 11528,36 g, which accounts for 79,1 % of total Ca content in the organism. In decreasing order of Ca content the organs and the tissues arranged: muscular tissue, cartilages and tendons, skin with fur, rumen, liver, maw, reticulum, blood, intestine, kidney. The brain and tongue in camel female have the least Ca content.

Новые книги

Актуальные проблемы ветеринарной медицины. Мат. межвуз. науч.-практ. и науч.-метод. конф. «Актуальные проблемы ветеринарной медицины, товароведения, животноводства, экономики и организации сельскохозяйственного производства и подготовки кадров на Южном Урале» (18-22 марта 2002 г.). Троицк: УГАВМ, 2002, 163 с.

В сборнике представлены результаты многолетних исследований специалистов различных регионов России по проблемам ветеринарии, животноводства, обществознания и др. Рассматриваются общие и специфические факторы естественной резистентности у телок. Обсуждается целесообразность использования лекарственных трав для профилактики диспепсии телят, а также возможность диагностики иммунодефицитного состояния по патоморфо-логическим изменениям, происходящим в центральных и периферических органах иммунной системы животных при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Описаны клинико-гематологические и гистохимические изменения в организме поросят при язвенной болезни. Представлены результаты исследований динамики содержания витамина В в молоке чистопородных и помесных коров в зависимости от стадии лактации, а также нуклеиновых кислот и гликогена в органах и тканях поросят при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся иммунной недостаточностью. Проанализирована возможность совместного применения циклоферона и инактивированной вакцины при инфекционном рахите у телят, а также применения септанола-П для дезинфекции инкубационных яиц. Приведены показатели рубцового пищеварения при хронической бронхопневмонии телят. Изложены результаты морфологических, гистохимических и ультраструк-турных ис-следований цитоплазмы овоцитов в яичниках половозрелых пекинких уток и гусынь красноозерской породы. Освещены причины повторных вспышек туберкулеза крупного рогатого скота в ранее оздоровленных хозяйствах.