Обоймица ножа из раскопок Смоленска

Автор: Асташова Н.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327985

IDR: 14327985

Текст статьи Обоймица ножа из раскопок Смоленска

ОБОЙМИЦА НОЖА ИЗ РАСКОПОК СМОЛЕНСКА

При исследовании слоя на Студенческой улице г. Смоленска в 1954 г. (раскоп площадью 120 м2) был найден нож с цельной костяной рукояткой, украшенной бронзовой обоймицей и петелькой для подвешивания. Раскоп имел сложную стратиграфию, поскольку верхняя часть слоя была несколько раз переотложена: на рубеже XVI-XVH вв., при строительстве крепостной стены Федора Коня, а затем в XVIII в., при появлении здесь лютеранского кладбища. Однако нижние пласты 12-31 оказались нетронутыми.

Наша находка происходит из 14-го пласта, датирующегося, по самым осторожным предположениям, второй половиной ХП в. Ярких датирующих находок в этом пласте нет, но выше, в 13-м пласте располагался сруб, который по керамике, в частности по обломкам корчаг (Каменецкая, 1976. С. 21), датируется ХП в. Ниже, в 16-м пласте найдены печать Мономаха (Янин, 1970. С. 88) и две дрогичинские пломбы, что позволяет датировать этот пласт временем не позже середины ХП в. Таким образом, период существования 14-го пласта можно ограничить 60-80-ми годами ХП в.

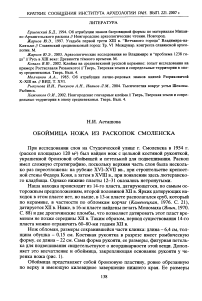

Нож обломан, размеры сохранившейся части клинка: длина - 6,4 см, толщина обушка -0,15 см. Костяная рукоятка в разрезе имеет ромбическую форму, ее длина - 22 см. Сама форма рукояти, ее размеры, фигурная петелька для подвешивания свидетельствуют о неординарности этой вещи. Дополняет это впечатление и обоймица, закрепляющая основание рукояти у черенка ножа (рис. 1).

Обоймица представляет собой бронзовую пластину, ровно обрезанную по верху и имеющую килевидное завершение нижнего края. Ее размеры

Рис. 1. Нож с рукояткой (железо, кость, цветной металл). Развертка обоймицы

4,8 х 1,1 см. Поверхность пластины поделена на две части, разделенные двумя вертикальными полосами. Одна из них декорирована S-видным завитком, вторая - вертикальным рядом точек. Поля заняты разными по сюжету изображениями: на одном - две фигуры животных, стоящих спинами друг к другу, с повернутыми в разные стороны головами и перекрученными между собой хвостами, заканчивающимися полупальметами, на втором - сцены охоты человека за зайцем.

Истоки подобных сюжетов корнями уходят в эпоху древнего мира и в разных вариантах встречаются как в Средиземноморье, так и на Востоке. Оба сюжета распространены и в средневековом декоративном искусстве. Они известны на ювелирных вещах, металлических сосудах, в каменной резьбе Ближнего Востока, Византии и Восточной Европы.

Сюжеты с животными, популярные в искусстве ХП в., представляли для средневекового человека многообразие символов и аллегорий. В его восприятии не существовало разницы в изображении между реальными и фантастическими животными, поскольку они, в зависимости от контекста, выражали разные, иногда противоположные, отвлеченные идеи. По мнению В.П. Даркевича, “...в искусстве Византии и Балкан звери олицетворяли преимущественно положительные по отношению к человеку свойства” (Дарке-вич, 1975. С. 19). Их изображения несли охранительную функцию.

Сцены охоты, как людей, так и хищных и фантастических животных, известны на самых разных памятниках. Изображения охоты воспринимались как победа над смертью и злом. Это - акт доблести, поэтому такие сцены, в частности в византийском искусстве, связаны с триумфальным императорским циклом (Залесская, 1986. С. 135; Кондаков, Б.г. С. 15). Смысловое значение этих сцен, встречающихся и на амулетах, в частности амулете императора Константина (Залесская, 1997. С. 15), позволяет предполагать, что они имели охранительное значение.

Таким образом, сюжеты нашей обоймицы можно рассматривать в качестве амулета для владельца этого ножа.

Попытки найти прямые аналогии изображениям обоймицы оказались бесплодными. Известные в литературе сцены, как правило, отличаются в деталях, что, видимо, связано и с редкостью таких предметов, и со значительной разницей в стилистике мастеров.

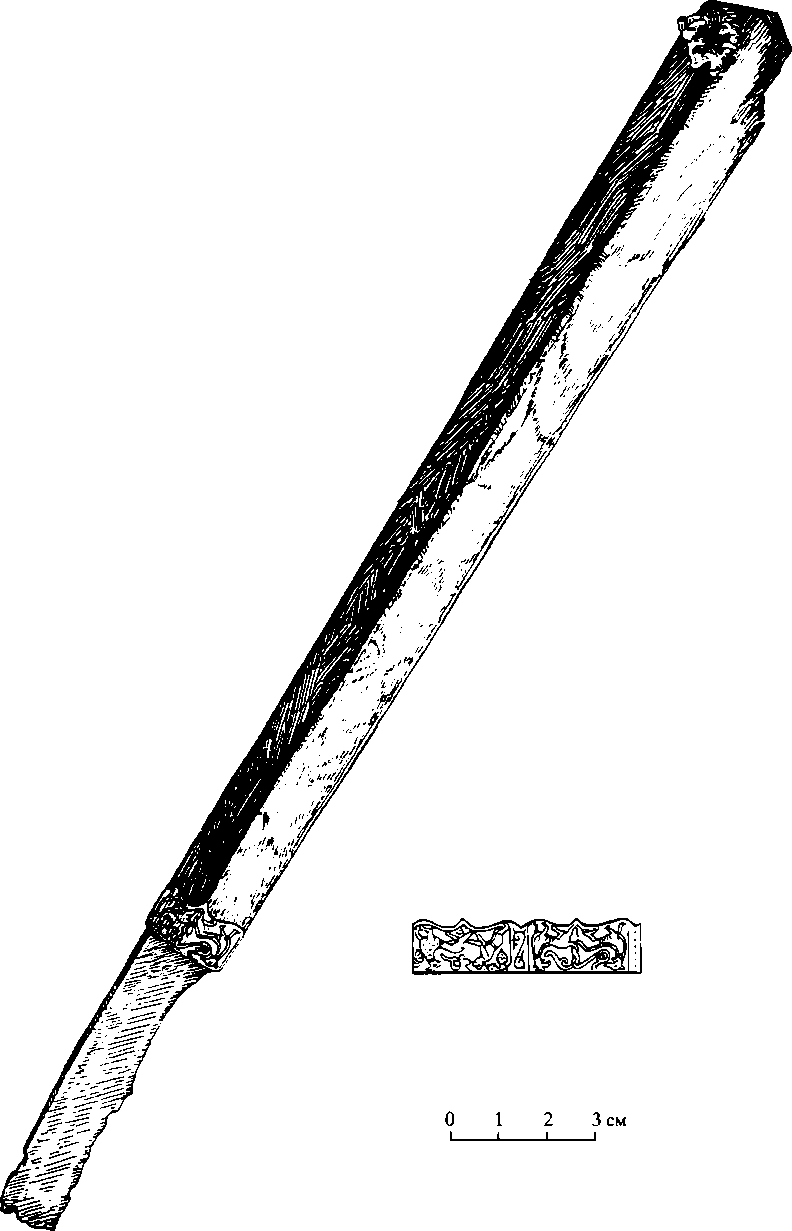

Наиболее близкой сцене охоты оказалась миниатюра из Кинегетики Оппиана XI в. “Персей ловит зайца. Охота Полидевка”, на которой фигура Персея дана в 3/4 с наклоном вперед. Правой рукой он дотрагивается до зайца, убегающего и оглядывающегося на преследователя (рис. 2, 3). Композиционно рассматриваемые сцены полностью совпадают, а дальше начинаются различия. Во-первых, миниатюра выполнена в наивно-реалистической манере, изображения на смоленской находке - весьма условны, начиная с изображения растительности, обозначенной подтреугольной формой листьев, и кончая фигурами охотника и зайца. Такие детали, как пятнистость животного и ошейник, встречаются на серебряных чашах Даркевич, 1975. С. 201, 202). Не исключено, что подобная условность изображения связана с величиной поля, на которую они нанесены, - меньше 2 см в длину.

Рис. 2. Браслеты двустворчатые (серебро, чернь) <1 - местонахождение неизвестно, 2 - Тверской клад 1906 г.). Миниатюра “Персей ловит зайца. Охота Полидевка" (3). Фрагмент чаши с изображением зайца (серебро) (4)

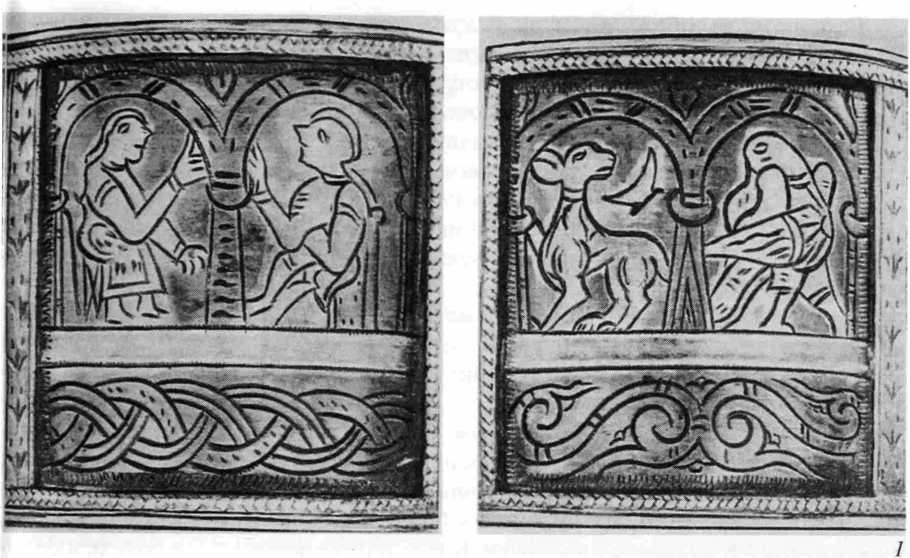

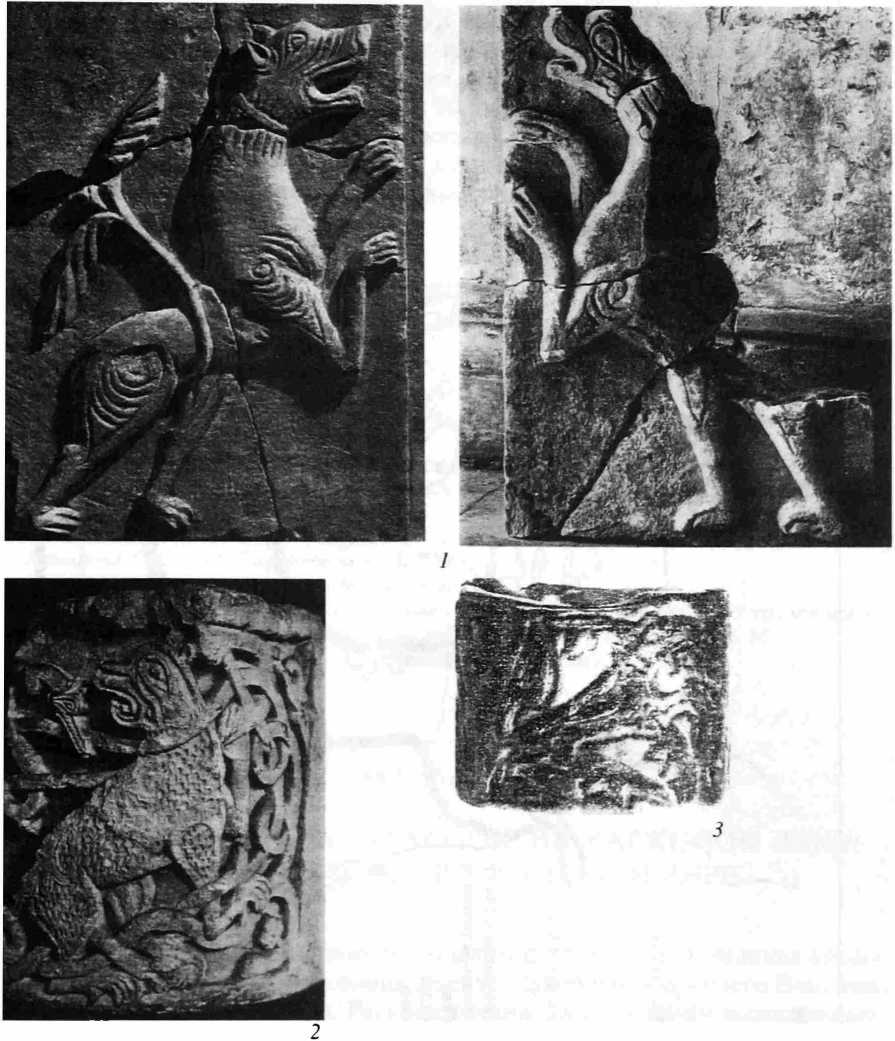

Вторая часть обоймицы, как указывалось выше, занята изображением i двух животных по сторонам древа жизни, вырастающего из их перекручен- • ных хвостов, - сюжет весьма распространенный. Звери стоят спинами друг к 5 другу, с повернутыми навстречу головами. Абрис туловищ подчеркнут двойной линией, морды имеют слегка вытянутые верхние челюсти, уши маленькие, на ногах обозначены когти, хвосты длинные, не менее трети длины: туловища. Трактовать эти изображения можно как барсов, поскольку подобные пропорции имеют изображения барсов на металлических сосудах {Даркевич, 1975. С. 200) и в скульптуре Владимира и Чернигова, на обойми-це ножа из Новгорода (рис. 3).

Следует заметить, что условная манера изображений на смоленской находке ближе всего к изображениям на широких створчатых браслетах, это касается в первую очередь абриса фигур. Достаточно сравнить фигуры людей на обоймице и браслетах (рис. 1; 2, 7, 2), чтобы убедиться в этом: непропорциональные округлые конечности, скошенные лбы и неправильные носы практически одинаковы на этих вещах. Сближает их и декор продольных разделительных полос обоймицы в виде точек и S-видного завитка. Подобный декор разделителей известен на браслете из Тверского клада 1906 г., Тереховского и др. {Макарова, 1986. Кат. 208, 213, 214). Кроме этого, в близкой манере выполнены листья в сцене охоты: подтреугольная форма и точки на поверхности листа. Все это позволяет предполагать изготовление данной вещи древнерусским мастером.

Наличие изображений барсов на поле обоймицы дает возможность связывать ее с Владимиро-Суздальской землей, поскольку хорошо известно, что именно барс являлся символом суздальских князей. Как указывал Г.К. Вагнер, исследования А.И. Соболевского, А.И. Некрасова и А.В. Арци-ховского бесспорно установили эмблематическое значение барсов для князей этой ветви. Он отмечал, что “у Андрея Боголюбского определилось предпочтение к образу барса” {Вагнер, 1969. С. 154).

Все вышесказанное позволяет предполагать принадлежность нашей находки суздальскому дружиннику младшего ранга.

Если эта гипотеза верна, то следует обратиться к историческому контексту времени бытования нашей находки, прежде всего к исторической топографии Смоленска и письменным источникам.

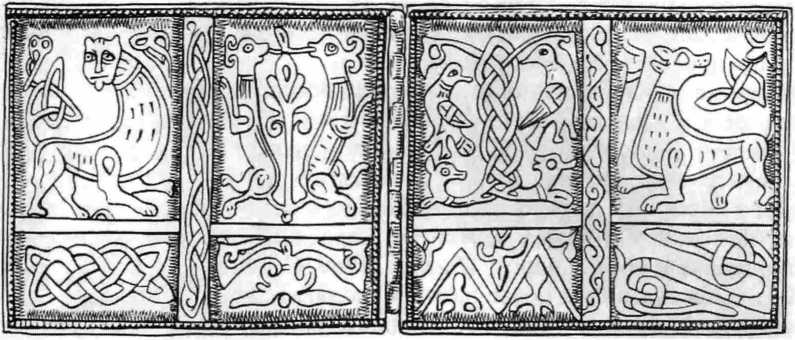

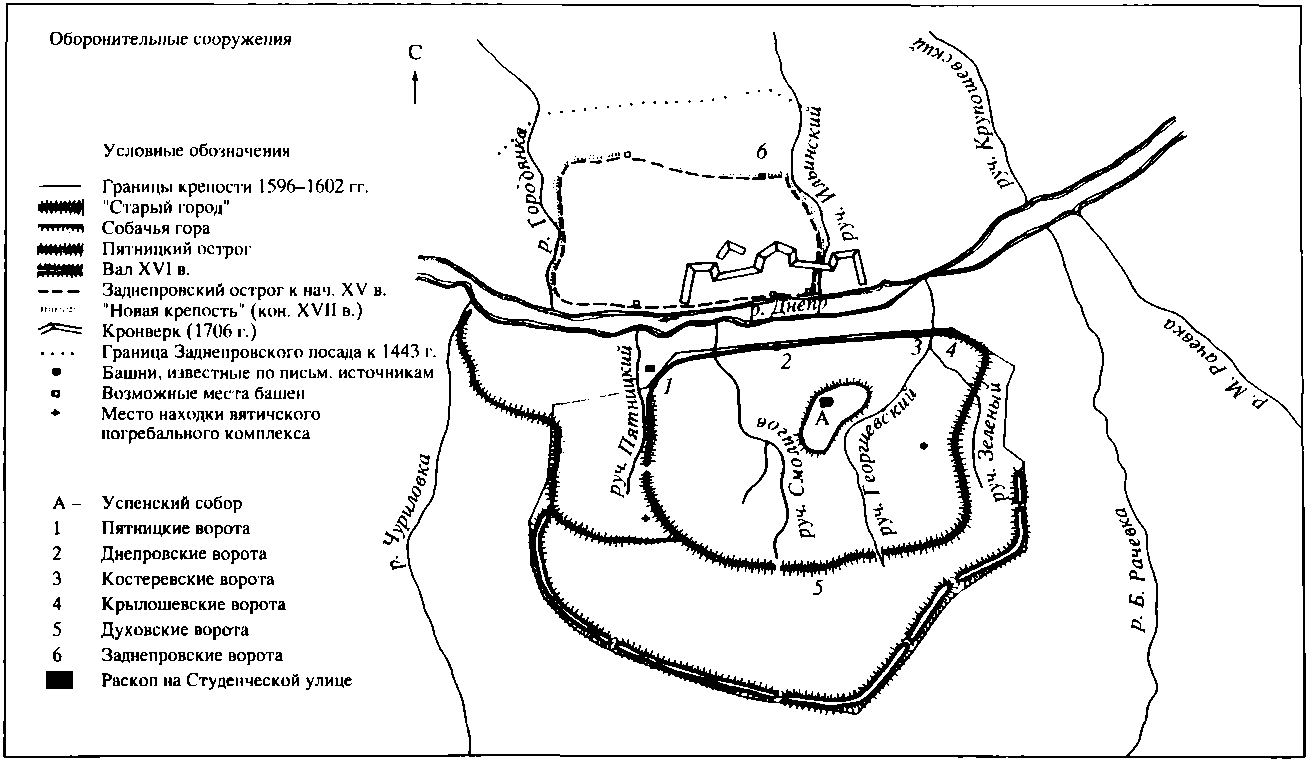

Раскоп, где был найден нож, находился на территории так называемого Пятницкого острога, располагавшегося в западной части средневекового Смоленска (рис. 4). По мнению Н.В. Сапожникова, эта территория была обнесена укреплениями в первой половине - середине XII в. и до конца 80-х годов этого столетия являлась княжеской резиденцией {Сапожников, 1991. С. 61). Перенос княжеской резиденции западнее, на Смядынь, автор связывает с борьбой княжеской и кончанской администраций, о чем существует глухое упоминание в летописи (НПЛ. С. 38, 229).

Обратившись к политической истории смоленского дома, мы видим, что в период расцвета самостоятельного Смоленского княжества, начиная с Ростислава Мстиславича и кончая Рюриком, смоленские князья имели постоянные тесные контакты с суздальскими князьями. В процессе этих контак-

Рис. 3. Изображения барсов

- г. Владимир, храм Покрова на Нерли; 2 - г. Чернигов, Спасский собор; 3 - обоймица ножа из Новгорода U-2 - камень, 3 - бронза)

эв, несомненно, бывали и личные посещения города последними, тем более го некоторые из них, в частности, Всеволод, находились в родственных от-ошениях со смоленскими князьями. По летописным данным можно предпо-агать следующие даты присутствия владимирской дружины на территории моленска: 1173 г. - поход Андрея Боголюбского на Ростилавичей (коман-эвал дружиной сын Андрея, Юрий).

Рис. 4. План оборонительных сооружений Смоленска до 1706 г. (по Н.В. Сапожникову)

Во второй половине 70-х годов XII в. появляются туманные сведения о . суздальских Ростиславичах, один из которых посылает в Смоленск сватать-ся к дочери витебского князя (Алексеев, 1980. С. 219). Третье появление вла-: димирцев также связано со свадьбой: 30 июня 1188 г. Всеволод выдает свою । восьмилетнюю дочь Верхуславу за Рюрика Ростиславича Смоленского.

Таким образом, место, время и атрибуция нашей находки позволяют (предполагать ее появление в городе вместе с представителем дружины владимиро-суздальского князя.

Список литературы Обоймица ножа из раскопок Смоленска

- Алексеев Л.В., 1980. Смоленская земля в IX-XIII вв. М.

- Вагнер Г.К., 1969. Скульптура Древней Руси. М.

- Даркевич В.П., 1975. Светское искусство Византии. М.

- Залеская В.П., 1986. Сцены охоты на ранневизантийских филактериях. Символика образов//Античная торевтика. Л.

- Залесская В.П., 1997. Прикладное искусство Византии IV-XII вв. СПб.

- Каменецкая Е.В., 1976. Керамика Смоленска XII-XIII вв.//Проблемы истории СССР. М. Т. V.

- Кондаков Н.П., б. г. София Киевская. Фрески на лестнице.

- Макарова Т.И., 1986. Черневое дело Древней Руси. М.

- НПЛ -Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950.

- Сапожников Н.В., 1991. Оборонительные сооружения Смоленска (до постройки крепости 1596-1602 гг.)//Смоленск и Гнездово (к истории древнерусского города). М.

- Янин В.Л., 1970. Актовые печати Древней Руси (X-XV вв.). М. Т. 1.