Обоснование целесообразности внедрения ГИС и ее интеграции с экономическими системами морских транспортных предприятий

Автор: Панамарева Олеся Николаевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследованы вопросы внедрения геоинформационных систем в экономике России, их преимущество перед иными информационными системами, выделены аспекты их реализации на морском транспорте, представлен результат расчета эффективности проекта внедрения ГИС, интегрированной с экономическими системами транспортных предприятий в морском торговом порту.

Геоинформационные и экономические системы, морской транспорт, порт, эффективность, принятие решений

Короткий адрес: https://sciup.org/14931420

IDR: 14931420 | УДК: 338.364

Текст научной статьи Обоснование целесообразности внедрения ГИС и ее интеграции с экономическими системами морских транспортных предприятий

Заявленная тема исследования имеет достаточно актуальный характер. В силу существующих географических факторов российский транспорт – одна из системообразующих отраслей экономики (инфраструктурная составляющая), обеспечивающих территориальную целостность государства и единство экономического пространства страны. Существенная переориентация значительной части товарных потоков на экспорт, расширение внутренней и международной торговли и интеграция России в глобальный мировой рынок, вступление РФ в ВТО, формируют мощный макроэкономический спрос на развитие транспортной инфраструктуры как важнейшего базового фактора устойчивого и динамичного роста отечественной экономики, усиления ее позиций на внутренней и международной арене. Базовым программным документом, определяющим основные направления развития транспортного комплекса страны на долгосрочную перспективу является «Транспортная стратегия России до 2030 г.». Им определены проекты общегосударственного значения в области транспортной инфраструктуры, которые должны быть реализованы в период до 2030 г. Особенность проектов подобного типа – их исключительно высокая фондоемкость, долгосрочность реализации и окупаемости.

Так, по итогам 2011 г. на развитие и содержание автодорожной инфраструктуры было израсходовано 174,6 млрд руб., на развитие сети железных дорог – 57,8 млрд руб., на реконструкцию инфраструктуры гражданской авиации – 2,9 млрд руб., на развитие морских торговых портов (МТП) – 5,2 млрд руб., на строительство портовых перегрузочных комплексов было направлено 45,32 млрд руб. (при этом доля бюджетного финансирования за этот период составила всего 3,41 млрд руб., или 7,5 % от общего объема ка- питальных вложений; за счет этих средств было введено 39,15 млн т новых перегрузочных мощностей и 603 погонных метров причалов). На сегодняшний день доля российской инфраструктуры в обслуживании морского внешнего экспорта превысила 75 %, что гарантирует обеспечение экономической безопасности России. Однако до сих пор не решена проблема дефицита перевалочных мощностей по отдельным видам экспортных грузов, таким как нефть, уголь, зерно, минеральные удобрения, контейнерные грузы и др.

В рамках мероприятий, предусмотренных ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2012–2020 годы)» предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию перегрузочных комплексов суммарной мощностью 262 млн т в год. За счет этого планируется увеличить объемы перевалки грузов в отечественных портах к 2014 г. до 520 млн т, снизив долю российских внешнеторговых грузов, проходящих через порты сопредельных государств, с нынешних 24,5 % до величины – менее 5 %.

Общий запланированный объем финансирования развития инфраструктуры морского транспорта (МТ) на 2012–2020 гг., в соответствии с ФЦП «Модернизация транспортной системы», составляет 365,6 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета – 32,4 млрд руб., внебюджетных средств – 324,2 млрд руб. При реализации указанного финансирования необходимо решить такие задачи (предусмотренные подпрограммой «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2015 года» [1]), как:

-

– обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах;

-

– увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности морского транспортного флота;

-

– обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта.

Для решения задач подпрограммы должны быть осуществлены мероприятия по увеличению производственной мощности российских морских портов, строительству транспортных, аварийно-спасательных, гидрографических, ледокольных и патрульных судов, строительству и реконструкции объектов берегового базирования бассейновых аварийно-спасательных управлений, объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ», систем управления движением судов, мероприятия по укреплению материально-технической базы морских учебных заведений, а также – по научно-техническому обеспечению.

В целом на первый план выходит необходимость обеспечения эффективности работы морского транспорта [2] на базе соблюдения принципов инновационного развития. Сегодня последнее должно базироваться на разработке и внедрении геоинформацион-ных систем (ГИС), сопряженных с технико-экономическими системами (ТЭС). Рассмотрим основные преимущества, возможности и проблемы внедрения ГИС в экономике морского транспорта. В качестве центрального объекта, где этот процесс наиболее (по мнению автора) рационально изначально осуществить, следует выбрать тандем ФГУ «Администрация морского порта» (АМП) и ФГУ «Росморпорт».

Предметом деятельности ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск» (ФГУ «АМПН») является предоставление государственных услуг на МТ в сфере обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морских портах Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи, организация морского судоходства в них и на подходах к ним, обеспечение эффективной технической эксплуатации, ремонта, развития и строительства портовых сооружений и объектов. На нее возложены все виды контроля, которые связаны с безопасным нахождением судна в порту, всеми видами проверок в объеме международных договоров и меморандумов, в которых участвует Россия. Фактически АМПН создана на базе службы капитана порта, а хозяйственно-финансовые функции отошли к ФГУ «Росморпорт». Таким образом, симбиоз АМПН и Росморпорта - это сложная техникоэкономическая система с многочисленными структурными связями и элементами.

На рис. 1 представлены основные организационно-распорядительные функции АМПН. При этом отдельным аспектом деятельности АМПН является мониторинг ввоза в порт опасных грузов, включая экспорт и импорт. Формирование решения о ввозе опасных грузов невозможно без проведения анализа выполнения условий требований безопасно транспортировки ОГ экспедитором и грузоотправителем, без гарантий обеспечения мер безопасности на терминалах. Такая работа проводится по представляемым уведомлениям о ввозе опасных грузов в соответствии с Положениями о ввозе опасных грузов в порт Новороссийск.

ФУНКЦИИ АМПН

-

1. Регулирование деятельности МТ в МТП, ограничение судоходства, временное приостановление и ограничение приема грузов в МТП, установление порядка участия лоцманских организаций в проводке судов в районах лоцманской проводки.

-

2. Регулирование движения судов на акватории портов и на подходах к ним в зоне действия СУДС, планирование швартовых операций, движения судов в МТП и на подходах ним, разработка и доведение до всеобщего сведения Обязательных распоряжений в МТП.

-

3. Оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью МТ.

-

4. Регистрация судов, выдача, проверка соответствующих судовых документов, регистрация права собственности на суда, выдача дипломов, квалификационных и специальных свидетельств, паспортов моряка.

-

5. Оформление прихода судов в МТП и выдача разрешений на выход судов из порта.

-

6. Контроль за деятельностью лоцманских организаций.

-

7. Контроль за технической эксплуатацией портовых сооружений и объектов в части обеспечения безопасной обработки и хранения грузов, а также погрузки и разгрузки судов в морских портах, контроль за объявленными глубинами у причалов и проведением дноуглубительных и других работ на акватории морских портов, контроль за деятельностью объектов Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), портовых СУДС и других технических систем обеспечения безопасности мореплавания.

-

8. Контроль за соответствием судов установленным требованиям, обеспечение взаимодействия и обмена информацией по гос. портовому контролю.

-

9. Организация взаимодействия морских спасательно-координационных центров с Государственным морским спасательно-координационным центром Госморспасслужбы РФ, организация и руководство операциями по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море, в поисковоспасательном районе, осуществление спасательных операций судов, организация и руководство операциями по ликвидации аварийных разливов нефти, несение аварийно-спасательной готовности.

-

10. Организация работы пункта пропуска через гос. границу РФ в МТП.

-

11. Координация деятельности по обеспечению режима охраны судов, портовых средств и объектов инфраструктуры МТП, деятельности по защите морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания.

-

12. Контроль за обеспечением экологической безопасности в МТП.

-

13. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечению мобилизационной готовности, предупреждению, ликвидации ЧС.

-

14. Проведение мероприятий по обеспечению режимно-секретной деятельности. защите государственной тайны.

Рис. 1. Основные организационно-распорядительные функции АМПН

Поступающая информация по результатам мониторинга обрабатывается по установленным формам отдела планирования движения судов в порту. Проводится ее статистическая обработка, идентификация, архивирование в информационной базе данных автоматизированных программных комплексов, позволяющих в непрерывном режиме поддерживать отчетную и справочную системы.

По сводным формам «Информация о нахождении опасных грузов в порту», «Информация об опасных грузах на судах на подходе», «План швартовных операций», «Реестр разрешенных / запрещенных для ввоза опасных грузов» осуществляется взаимодействие с уполномоченными должностными лицами, ответственными за транспортировку ОГ УТОГ, ответственными за охрану портовых средств, подразделениями органов безопасности и внутренних дел, государственных контрольных органов, в том числе в режимах оперативного реагирования.

Допуск к информации осуществляется в установленном порядке ограничения доступа к ней посредством логинов и паролей с обязательной регистрацией источника поступления информации и персонального пользователя. Создание такого информационного центра – обязательное требование МК ОСПС. Его назначение – формирование в масштабах порта, бассейна информационной базы данных, позволяющей идентифицировать цели, суда, обстановку, документы, определить эффективность применяемых необходимых мер по устранению причин и условий возможных нарушений.

Отчеты для формирования анализа, предусмотренные автоматизированными программными комплексами, являются основой прогнозирования, основой планирования профилактических мер, организационно-распорядительных решений, основой формирования акцентов и основных направлений безопасности. Однако данные отчетов не связаны с экономическими базами данных АМПН и Росморпорта и других участников транспортного процесса, отсутствуют средства и методы интеграции, геоинформации и экономической информации. Нет единого информационного центра МТП Новороссийска в целом, который мог бы одновременно прогнозировать, планировать, корректировать и обеспечивать принятие решений в оперативном режиме, предоставлять по вопросам прогнозирования аналитическую информацию.

Существующая информационная система – это в большей степени система организации и контроля обработки опасных грузов (ОГ). С каждым годом увеличивается обработка судов с ОГ по порту Новороссийск. Суммарное среднегодовое количество судозаходов с ОГ составляет 40 % от общего объема судозаходов в порт (под грузовыми операциями с ОГ ежесуточно находятся в среднем 4–6 судов).

Тенденции обострения взрывопожароопасной обстановки в морском порту подтверждаются среднегодовым приростом количества обрабатываемых грузов (7–10 %) и увеличением номенклатуры опасных грузов ежегодно на 10–15 %. Большая часть по количеству транспортируемых ОГ (с учетом нефтеналивных – 95 %) обладает взрывопожароопасными свойствами. Сегодня в порту Новороссийск легально обрабатываются только идентифицированные ОГ, имеющие полный перечень транспортных документов, при четком выполнении мер безопасности и обеспечении сил и средств ликвидации последствий аварийных случаев. АМПН многое было сделано, чтобы прекратить транспортировку ОГ в целом транспортном узле в тех случаях, когда перевозки, перегрузки и хранение не обеспечивались надежными и эффективными мерами безопасности или не соответствовали предъявляемым к ним требованиям. Сегодня ни одна грузовая операция не допускается, если терминал не гарантирует выполнения всех требований и мер безопасности. Эти же требования предъявляются к перевозчикам, грузовладельцам, экспедиторам и к прочим участникам транспортировки ОГ. Основными задачами в обеспечении безопасности транспортировки ОГ в МТП являются:

-

1) организация и проведение постоянного мониторинга обстановки обеспечения безопасности при транспортировке ОГ и нахождение их на судах и портовых средствах;

-

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства – противоправного действия (бездействия), в том числе террористических актов, угрожающих безопасной деятельности в МТП, причинению вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба или создающих угрозу наступления таких последствий;

-

3) оценка уязвимости транспортной инфраструктуры порта транспортных средств;

-

4) разработка и реализация требований и мер безопасности транспортировки ОГ на судах и портовых средствах.

Именно для выполнения этих задач в Новороссийском МТП была разработана и внедрена система организации и контроля обработки ОГ, частью которой является автоматизированная система обработки данных по ОГ, использующая геоинформационные технологии. Относительно этого следует отметить, что данная система является достаточно емкой, носит фундаментальный характер, что и обусловливает возможность на базе нее создание новационного единого информационного центра МТП Новороссийска.

Итак, на базе АМПН уже создан системный информационный элемент, который может служить базой для формирования единого информационно-логистического центра на территории МТП Новороссийск, деятельность которого существенно повысит эффективность работы МТП (на первоначальном этапе как минимум на 20 % ускорит процесс обслуживания судов, грузов и др.), а синергетический эффект в рамках экономики РФ будет еще значительнее (усилится безопасность и экономичность, увеличится скорость транспортного процесса; произойдет сокращение транспортных издержек до европейского уровня; появится возможность тотального и оперативного контроля за всем процессом транспортировки грузов и пассажиров, экономические отношения участников транспортного процесса станут максимально прозрачными; появится возможность максимально точного прогнозирования на базе методов системного анализа, проведения научных исследований на реальных объектах, системах, что в целом обеспечит экономическую безопасность и стабильность в стране). Но следует помнить, что без применения современных инновационных технологий достижение таких результатов ставится под большой вопрос. В качестве выхода на новый информационный уровень работы предприятий МТ целесообразно рассмотреть детально вопросы применения геоинформационных технологий (ГИТ), создания геоинформационных систем, интегрированных с экономической средой всех участников транспортного процесса. К сожалению, на транспорте ГИС используются пока только для позиционирования объектов, визуального контроля и обеспечения безопасности в определенном регионе, но их возможности намного шире.

Геоинформационные системы – многофункциональные средства анализа сведенных воедино табличных, текстовых и картографических бизнес-данных, демографической, статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой информации. Сегодня ГИС получают все большее распространение как в управлении природными ресурсами, сельском хозяйство, экологии, кадастрах, городском планировании, но также и в коммерческих структурах – от телекоммуникаций до розничной торговли. В качестве систем поддержки принятия решений ГИС помогают улучшить обслуживание клиентов, сохранять высокий уровень конкурентоспособности, повышать прибыльность как коммерческим организациям, чья деятельность зависит от пространственной информации, так и тем, которым анализ геоинформации (ГИ) дает заметные преимущества. ГИС являются эффективным инструментом для выбора мест и определения зон торговли, размещения наружной рекламы и производственных объектов, диспетчеризации и маршрутизации средств доставки, информатизации риэлторской деятельности и обеспечения других сфер деятельности.

Существует ряд компаний, которые занимаются вопросами продвижения ГИТ с конца ХХ в. Так НТФ Трисофт занимается разработкой ГИС с 1990-х гг. ГИС Sinteks ABRIS сегодня эксплуатируется в нескольких сотнях правительственных, муниципальных, научноисследовательских, учебных, коммерческих, проектных и производственных организаций. Среди пользователей их системы – Министерство топлива и энергетики РФ и Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ, Министерство природных ресурсов РФ и Администрация Президента РФ, компании ЛУКойл и Ростелеком, Росуголь и Мосэнерго, Научный центр TRIUMF (Канада) и Атомэнергопроект, Росгеолфонд и Институт геоэкологии РАН, Московская государственная геологоразведочная академия и Метрогипротранс. Системами Sinteks ABRIS пользуются в Москве и Вологде, Орле и Ессентуках, Иркутске и Смоленске, Ванкувере и Нальчике, Чебоксарах и других городах РФ.

В основе ГИС Sinteks ABRIS лежит принцип соединения готового продукта для конечного пользователя и неограниченного расширения системы с помощью разнообразных средств, предоставляемых пользователю. Поэтому ее можно использовать и в качестве готовой информационной системы (ИС) и как среду для разработки систем поддержки принятия решений на предприятиях транспорта и в других отраслях.

С помощью Sinteks ABRIS можно получить в электронном виде любую карту или схему, ввести атрибутивные данные, разрезы, сечения, фотоизображения, внутреннюю структуру объектов, представленных на карте, отобрать необходимую информацию, подготовить презентационные или отчетные материалы, включающие карты, таблицы, диаграммы и прочее. Система позволяет работать с серией карт, накладывая одну карту на другую, и проводить их сопряженный анализ.

Кроме того, существует ряд предметно-ориентированных приложений к системе, которыми пользователь может воспользоваться непосредственно или использовать их в качестве заготовок для создания своих автоматизированных рабочих мест. Среди таких приложений – ИС по объектам недвижимого имущества и аренде помещений, система прокладки оптимальных маршрутов автотранспорта, навигационная система, системы поддержки принятия решений при ликвидации последствий аварий на различных объектах и др.

Как показали экспертные исследования, примерно 80–90 % всей информации состоит из геоданных или включает их в себя (т. е. различные сведения о распределенных в пространстве или по территории объектах, явлениях и процессах). Работа с такими имеющими координатную привязку характеристиками и является сущностью одной из наиболее бурно развивающихся областей рынка программного компьютерного обеспечения – технологией ИС.

Таким образом, основное преимущество ГИС перед другими информационными технологиями состоит в наборе средств создания и объединения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной визуализации в виде различных карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и графических данных. ГИС используется в разных областях бизнеса: для анализа и отслеживания текущего состояния и тенденций изменения сегментов рынка; при планировании деловой активности; для оптимального по разным критериям выбора местоположения новых филиалов компаний или банков, торговых точек, складов, производственных мощностей; для поддержки принятия решений; для выбора кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перевозок и путей распределения продукции; в процессе анализа риска материальных вложений и урегулирования разногласий; для демографических исследований, опреде- ления привязанного к территории спроса на продукцию; при создании и географической привязке баз данных о земле- и домовладении.

Особенно успешно и выгодно использование ГИС-технологии при массовых перевозках грузов и людей, при создании сетей оптимально размещенных торговых точек, анализе существующих и потенциальных рынков и районов сбыта продукции, в нефтяных, газовых и электрических компаниях, а также в коммерческих фирмах, занимающихся операциями с недвижимостью, для обоснования, расширения и поддержки банковских операций, в работе авиакомпаний, предприятий морского транспорта и телекоммуникационных корпораций, в ряде других сфер деловой активности. Конечным итогом подобной деятельности является наилучшее удовлетворение потребностей и запросов покупателей и клиентов, причем как в настоящем, так и в будущем, и, как следствие, процветание предприятия транспортного комплекса и его стабильно высокая конкурентоспособность.

ГИС – это инструментальное средство для управления бизнес-информацией любого типа с точки зрения ее пространственного местоположения. Приложения этой технологии в сфере бизнеса разнообразны. Основные решаемые с ее помощью задачи можно сгруппировать по ответам на базовые вопросы: «Где?», «Кто (или что)?» и «Как?». На подобные вопросы ГИС отвечает с большей эффективностью и определенностью, чем любые другие информационные технологии. ГИС позволяет создавать и изменять карты оперативно, моментально переходить от объекта или слоя карты к соответствующей строке или таблице базы данных и из записи в базе данных к связанному с ней объекту на карте. Кроме того, ГИС объединяет средства обычных пакетов картографического отображения, функции тематического представления информации на основе привязки табличных данных к адресам и улицам, возможности анализа географических местоположений с учетом дополнительной информации по находящимся в этих местах объектам. Применение ГИС на морском транспорте – уже не редкость, а вот интеграция ее с существующими или вновь создаваемыми базами данных с экономическими параметрами, построенных на принципах унификации, – инновация, которая позволит практически в режиме «on-line» принимать решения. Лицо, принимающее решение (ЛПР), будет иметь реальную возможность в любой момент наблюдать по своему монитору за информацией относительно процесса перевозки (например: нахождение судна, грузового места, движение и степень готовности документации, процесс обработки груза). Стивидору это даст возможность практически в автоматическом режиме составлять отчетность, остальным участникам перевозки – получать интересующую информацию. Для единого информационного центра на базе АМПН появится дополнительный источник дохода, размер которого может в ближайшем будущем дойти до величины дохода от основного вида деятельности: сегодня качественная и своевременная информация – очень дорогой стратегический экономический ресурс. Государственные органы власти будут иметь прозрачность экономики морских транспортных предприятий и возможность тотального контроля за их деятельностью. Такой симбиоз ГИС и экономических систем ТП на морском транспорте особенно рационально создавать на базе уже сформированного портохолдинга (например, Группа НМТП) с единым информационно-аналитическим центром в АМП (АМПН).

В целом область, в рамках которой транспортное предприятие (ТП) работает, можно разделить на два типа – внешнюю среду и внутреннюю среду [1]. При этом внешней средой ТП будем считать ту сферу деятельности, которая находится вне непосредственного контроля предприятия, а все то, на что компания может непосредственно повлиять, – внутренней средой. Ниже представлены такие базовые составляющие каждого из типов:

-

– внешняя среда ТП включает следующие факторы: 1) законодательство РФ; 2) развитие международных отношений; 3) объемы и направленность грузопотоков; 4) государ-

- ственная поддержка ТП и взаимодействие с государственными органами; 5) научнотехнический прогресс; 6) потребители услуг АМП (судовладельцы) и МТП в целом;

-

– внутренняя среда ТП включает такие базовые элементы, как: 1) трудовые ресурсы; 2) средства производства; 3) капитал; 4) информационные ресурсы (базы данных самого ТП, о состоянии рынков, конкуренции и др.).

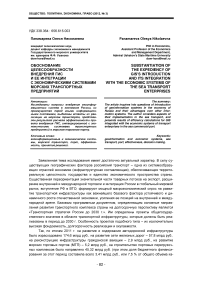

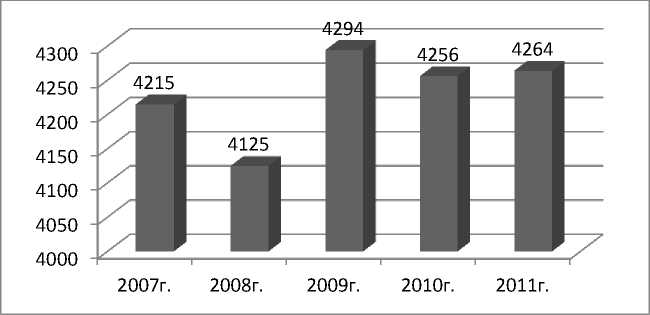

Наиболее важными внешними факторами, влияющими на эффективность работы АМПН, являются судопоток и объемы грузопереработки стивидорными компаниями. На рис. 2 и 3 представлена динамика судозаходов и объемов грузопереработки, зарегистрированных АМПН по годам.

Рис. 2. Динамика судозаходов в порту Новороссийск за 2007–2011 гг., сз.

Рис. 3. Динамика грузопереработки стивидорных компаний Новороссийского транспортного узла за 2007–2011 гг., тыс. т

Как видно из рис. 2 и 3, происходит планомерный рост объемов грузопереработки МТПН и (с незначительными колебаниями) рост числа судозаходов. Это характеризует положительные тенденции в работе и развитии портового бизнеса, а следовательно, и в перспективном росте объемов анализируемой информации. Исходя из этого, формирование вышеуказанного симбиоза ГИС и ЭС ТП – объективная необходимость.

В качестве универсальной ГИС для АМПН и в целом МТПН предложим для внедрения Sinteks ABRIS [3], которая обладает уникальными математическими алгоритмами обработки геоинформации и мощным арсеналом функциональных возможностей анализа и синтеза данных, сосредоточенных в базовом блоке системы Sinteks Skiller и его расширениях. Вот некоторые из них: 1) осуществление отбора объектов, находящихся внутри / вне некоторого контура (контуров), и / или по условиям, накладываемым на значения атрибутов объектов или на значения выражений, рассчитываемых через значения этих атрибутов; 2) упорядочение объектов по величине значения какого-либо атрибута или алгебраического выражения; 3) отображение объектов с помощью различных цветов, заливок и пр. в зависимости от значения их атрибутов (например, измерений, стоимости и т. д.); 4) вычисление площадей, длин, периметров картографических объектов, расстояний между ними; 5) определение ближайших «соседей»; 6) построение буферных зон, удовлетворяющих определенным условиям удаленности (близости) по отношению к выбранным объектам, и выполнение оверлейных операций; 7) установка и анализ топологических отношений между объектами; 8) построение поверхностей и их производных по данным, заданным на нерегулярной сети, и / или с помощью изолиний; 9) визуализация поверхностей как в изопроекциях, так и на топографической карте; 10) анализ поверхностей (экспозиция и углы склонов, расчлененность рельефа, экстремальные значения, интервальные и экспертные оценки).

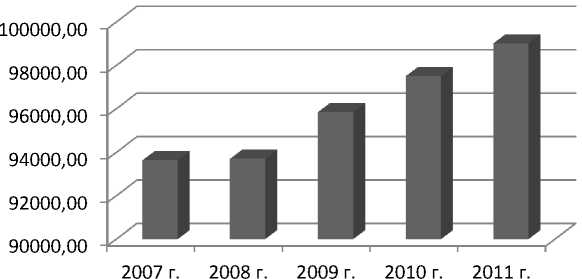

Эффективность приятия решений ТП с помощью ГИС значительно повышается. Кроме того, при этом внедрение предлагаемой ГИС по расчетам автора является достаточно эффективным (см. рис. 4).

|

Год |

Год. доход, тыс. руб. |

Инвестиции, тыс. руб. |

Расходы на обслуживание ГИС, тыс. руб./г. |

Текущие расходы, тыс. руб./г. |

Норма дисконта |

Коэфф. дисконт. |

Прибыль, тыс.руб./г. |

|

1 |

213 805,71 |

232 896,00 |

240,00 |

49 247,25 |

0,11 |

0,90 |

148 034,65 |

|

2 |

213 805,71 |

0,00 |

240,00 |

49 247,25 |

0,11 |

0,81 |

133 364,55 |

|

3 |

213 805,71 |

0,00 |

240,00 |

49 247,25 |

0,11 |

0,73 |

120 148,24 |

|

4 |

213 805,71 |

0,00 |

240,00 |

49 247,25 |

0,11 |

0,66 |

108 241,66 |

|

5 |

213 805,71 |

0,00 |

240,00 |

49 247,25 |

0,11 |

0,59 |

97 515,01 |

|

ЧДД, тыс. руб. |

374 408,11 |

ИД |

2,61 |

Срок окупаемости, г. |

1,42 |

Рис. 4. Укрупненный расчет эффективности проекта внедрения ГИС, интегрированной с ЭС ТП на базе АМПН

Согласно полученным результатам анализа эффективности вложений ФГУ АМПН, проект окупится уже через 2 года, имеет чистый дисконтированный (ЧДД) больше 0, индекс доходности (ИД) больше 1, следовательно, его эффективность не вызывает сомнений. Кроме того, его реализация даст дополнительный доход в размере более 50 % годового дохода АМПН (в 36 раз превышающий величину прочих доходов от основной деятельности АМПН за 2011 г.) и массу дополнительных возможностей для принятия оперативных решений (см. выше) и выведет организацию транспортно-экономического процесса в МТПН на инновационный уровень.

Ссылки:

Список литературы Обоснование целесообразности внедрения ГИС и ее интеграции с экономическими системами морских транспортных предприятий

- Панамарева О.Н. Экономика транспортного предприятия (морской транспорт): учеб. пособие. Новороссийск, 2012. С. 290.

- Панамарева О.Н. Сущность понятия экономической эффективности работы морского торгового порта//Сб. науч. тр. Вып. 12. Новороссийск, 2007. С. 214-216.

- Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. [Сайт]. URL: gisa.ru/5259.html (дата обращения: 20.04.2012).