Обоснование достоверности эксплуатационного опробования на шахтных полях Верхнекамского месторождения

Автор: Баяндина Э.О., Кудряшов А.И., Клепцова Н.К.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

При эксплуатационной разведке на Верхнекамском месторождении используются бороздовое опробование и отбор проб из керна скважин подземного бурения. В начальный период освоения месторождения считалось, что бороздовые и керно-вые пробы равнозначны. Сопоставление показало, что разница содержаний Н.О. (нерастворимого остатка) при разных способах опробования статистически значима. Керновые пробы по содержанию этого компонента не представительны, т. к. при бурении имеет место избирательное истирание керна. Достоверность бороздового опробования была подтверждена экспериментальным путем. Приведены результаты сопоставления данных опробования бороздовых сильвинитовых проб разного сечения: 6x3 и 3x2 см. Обработка результатов химического анализа этих проб показала, что пробы с разными сечениями равнозначны и, следовательно, бороздовое опробование калийных руд Верхнекамского месторождения является достоверным.

Эксплуатационная разведка, опробование, сильвинит, нерастворимый в воде остаток солей (н.о.), верхнекамское месторождение солей

Короткий адрес: https://sciup.org/147200980

IDR: 147200980 | УДК: 553.632 | DOI: 10.17072/psu.geol.31.72

Текст научной статьи Обоснование достоверности эксплуатационного опробования на шахтных полях Верхнекамского месторождения

С самого начала освоения Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМС) (СКРУ-1, 1930 г.) рабочие пласты и вмещающие их породы при эксплуатационной разведке на ВКМС исследовались двумя способами: бороздовым опробованием стенок подземных горных выработок (сечение борозд – 6×3 см или 3×2 см) и отбором проб из керна скважин подземного бурения, пройденных из разведочных выработок. В зависимости от положения разведочного штрека скважины бурятся в вертикальном направлении вверх либо вниз. В первом случае бурение идет всухую, во втором – с подливом рас- сола, насыщенного KCl.

В начальный период освоения ВКМС равнозначность применяемых способов опробования сомнению не подлежала. Но в 1964 г. в работе В.Ф. Мягкова и В.И. Раевского было показано, что при бурении подземных скважин снизу вверх имеет место избирательное истирание керна (буровой шлам обогащен Н.О.), «поэтому, несмотря на высокий линейный выход керна, керновые пробы по содержанию нерастворимого остатка непредставительны» [1, с. 10].

В книге «Месторождения калийных солей СССР» под редакцией В.И. Раев-

ского и М.П. Фивега без приведения каких-либо доказательств отмечено, что на ВКМС бороздовые и керновые пробы считаются равноправными [2].

Несколько позднее была выполнена крупная научно-исследовательская работа на тему «Анализ достоверности запасов, утвержденных ГКЗ СССР по месторождениям калийных солей Белоруссии и Пермской области» (Олифиренко О.В. и др., 1982). При этом было выявлено, что в пределах шахтного поля СКРУ-1 средние содержания Н.О. в пласте КрII по данным бороздового опробования и опробования керна скважин подземного бурения отличаются друг от друга на 0,06%. Авторы отчета делают вывод, что это расхождение случайное. Этот вывод и то, что отчет был апробирован ГКЗ, повлияли на практику. Долгое время считалось, что содержания Н.О., полученные этими способами опробования, являются равнозначными и представляют собой единую совокупность.

В дальнейшем при анализе результатов эксплуатационного опробования на шахтных полях южной части ВКМС, где сильвиниты в отличие от соликамских участков содержат большее количество Н.О., было замечено, что разница содержаний этого компонента, например, в основном рабочем пласте КрII при разных способах опробования статистически значима (табл. 1).

Из таблицы видно, что керновые пробы занижают содержание Н.О., причиной этого является избирательное истирание керна, присущее колонковому бурению.

В процессе бурения скважин керн раскалывается на столбики, основания которых перпендикулярны их оси. Столбики керна при бурении трутся основаниями, и за счет их истирания происходит потеря Н.О. из керновых проб [1].

Разрывы керна при бурении чаще всего приурочены к прослоям галопелитов. Галопелиты – основной концентратор Н.О. солей, полигенный материал, в естественных условиях представляющий собой насыщенную рассолами (20-30%)

массу, сложенную в основном сульфатами, карбонатами, силикатами, галоидами и органикой [3, 5].

Таблица 1 . Статистики распределения содержаний Н.О. пласта КрII (по материалам рудников ПАО «Уралкалий»)

|

Способ опробования |

Количество сечений |

Среднее содержание, % |

Стандартное отклонение, % |

|

БКПРУ-2 |

|||

|

Бороз-довый |

959 |

4,52 |

1,14 |

|

Пробы керна |

80 |

3,63 |

1,44 |

|

t расч = 5,56; t табл = 1,96. Расхождение значимо |

|||

|

БКПРУ-3 |

|||

|

Бороз-довый |

245 |

5,61 |

1,56 |

|

Пробы керна |

145 |

5,23 |

1,27 |

|

t расч = 2,71, t табл = 1,96. Расхождение значимо |

|||

|

БКПРУ-4 |

|||

|

Бороз-довый |

543 |

5,06 |

1,75 |

|

Пробы керна |

490 |

3,21 |

1,51 |

|

t расч = 18,32, t табл = 1,96. Расхождение значимо |

|||

Примечание. t – t -критерий Стьюдента, t расч – расчетный; t табл – табличный.

Мощность галопелитовых прослоев в сильвинитовых пластах, а следовательно, и содержание Н.О. увеличивается на месторождении в юго-восточном направлении. В связи с этим проблема непредста-вительности керновых проб скважин подземного бурения актуальна для участков южной части ВКМС.

Исходя из общих соображений, учитывая выдержанность разреза калийной залежи, преимущественно пологое залегание слоев и четкое выделение их границ, есть основания полагать, что наиболее достоверным в условиях ВКМС является бороздовый способ.

Современные требования к обоснованию достоверности способов опробования предполагают выполнение необходимого объема экспериментальных работ, по результатам которых рассчитывается случайная и систематическая погрешности рассматриваемого способа опробования [4].

В целях обоснования достоверности бороздового опробования были проведены экспериментальные исследования, основанные на отборе с одних и тех же интервалов двух бороздовых проб разного сечения. Объектами опробования являлись слои основного рабочего сильвини-тового пласта КрII в пределах шахтных полей рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-4, расположенных в южной части ВКМС. На руднике БКПРУ-2 пробы отбирались из транспортного штрека 3-го блока 15 ЮВП, на руднике БКПРУ-4 – из выемочного штрека 2-го восточного блока 8-9 ЮВП.

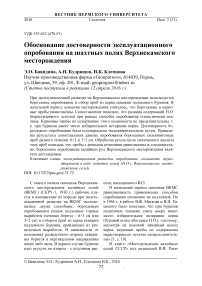

В каждом пункте опробования отбирались две пробы. Первая проба – борозда с сечением 3×2 см (основная), вторая – борозда с сечением 6×3 см (контрольная). Для уменьшения влияния фактора латеральной изменчивости состава слоя пробы отбирались вложенными друг в друга (рис. 1). В связи с этим обозначение второй пробы как 6×3 см принято условно, т.к. с учетом отобранной борозды сечением 3×2 см площадь сечения второй составляет не 18, а 12 см2.

Рис. 1. Схема отбора бороздовых проб раз- личного сечения

При отборе проб были выполнены следующие условия:

– пробы характеризовали один и тот же интервал (т.е. длина проб была одинаковой) и примыкали друг к другу;

– поперечное сечение борозды выдержано по всей длине пробы;

– пробы отбирались одним и тем же инструментом в один и тот же день;

– отбор парных проб осуществлялся одним и тем же пробоотборщиком под наблюдением участкового геолога.

Всего было отобрано 35 парных проб.

Все пробы обработаны по общепринятой на ВКМС методике и прошли процедуру полного химического анализа.

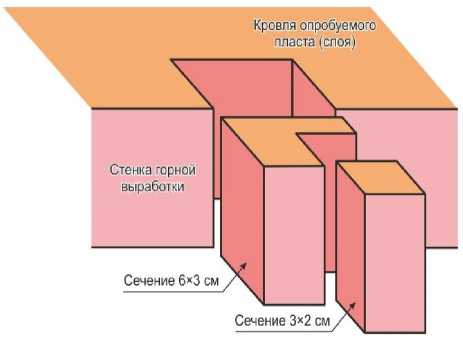

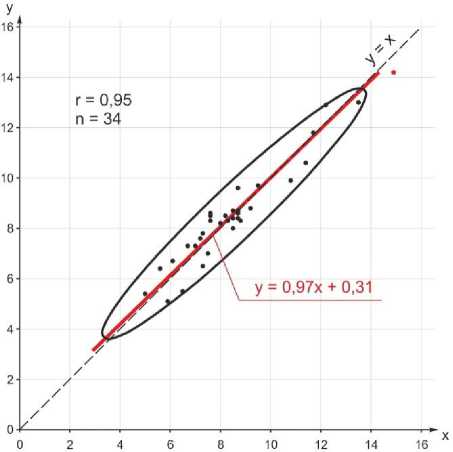

Первичная статистическая обработка данных химического анализа заключалась в следующем. Построены поля корреляции содержаний KCl, Н.О. и MgCl 2 – компонентов сильвинитовых руд, входящих в параметры кондиций (рис. 2–4).

Рис. 2 . Поле корреляции содержаний Н.О. при бороздовом опробовании сечениями 3×2 и 6×3 см (по оси X – содержание Н.О. в пробах сечением 6×3 см, по оси Y – в пробах сечением 3×2 см)

Критерием отбраковки аномальных значений на поле корреляции являлось построение эллипса рассеяния, находящиеся за его пределами точки считались аномальными и из дальнейших расчетов исключались. Используя оставшиеся па- ры значений был проведен расчет уравнений ортогональной среднеквадратической регрессии. Из рис. 2–4 видно, что коэффициенты корреляции очень высокие (0,88–0,95), а полученные уравнения ортогональной среднеквадратической регрессии очень близки к виду y = x.

Рис. 3 . Поле корреляции содержаний KCl при бороздовом опробовании сечениями 3×2 и 6×3 см (по оси X – содержание KCl в пробах сечением 6×3 см, по оси Y – в пробах сечением 3×2 см)

Рис. 4 . Поле корреляции содержаний MgCl 2 при бороздовом опробовании сечениями 3×2 и 6×3 см (по оси X – содержание MgCl 2 в пробах сечением 6×3 см, по оси Y – в пробах сечением 3×2 см)

В соответствии с действующим нормативным документом [4] достоверность опробования оценивается статистически – вычислением его случайных и систематических погрешностей.

Случайная погрешность оценивается путем вычисления среднеквадратического отклонения между результатами определения содержания компонента в основных и контрольных пробах. Систематическая погрешность оценивается путем определения систематического расхождения и статистической значимости этого расхождения по t-критерию Стьюдента.

Проведенные расчеты показали, что случайные погрешности невелики, а систематические – незначимы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что бороздовое опробование является достоверным, а пробы сечениями 3×2 и 6×3 – идентичны.

Таким образом, при эксплуатационной разведке ВКМС достоверным является только бороздовое опробование. Данные опробования керна скважин подземного бурения требуют корректировки.

Список литературы Обоснование достоверности эксплуатационного опробования на шахтных полях Верхнекамского месторождения

- Мягков В.Ф., Раевский В.И. Избирательное разрушение кернов сильвинитов и карналлитовых пород при бурении скважин на Верхнекамском месторождении//Известия вузов. Горный журнал. 1964. № 5. С. 8-12.

- Раевский В.И., Фивег М.П., Герасимова В.В. и др. Месторождения калийных солей СССР. Методы их поисков и разведки. Л.: Недра, 1973. 344 с.

- Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: АН СССР, 1962. Т. III. 550 с.

- Требования к обоснованию достоверности опробования рудных месторождений. М.: ФГУ ГКЗ, 1992. 17 с.

- Busson G. L' unite des facies contines en milieu de plateforme carbonate//Livre Jubilaire Jacques Flandrin, Les Sedimets, Leur Histoire, Leur Environment et Leur Devenir. Fac. Sci. Lyon. Lab. Geol., Doc. (Hors Ser.). 1978. 4. P.87-112.