Обоснование и усовершенствование методов определения устойчивости подсолнечника к возбудителям основных болезней по характеру ее изменчивости

Автор: Боровская И.Ю., Петренкова В.П.

Рубрика: Защита растений и иммунология

Статья в выпуске: 3 (175), 2018 года.

Бесплатный доступ

Успех работы при создании конкурентоспособных гибридов культуры зависит, с одной стороны, от наличия ценного селекционного материала, а с другой, - от разработки системы иммунологических оценок и критериев отбора устойчивого к основным болезням исходного материала. Проблема устойчивости подсолнечника к болезням в Украине обострилась из-за повышения частоты проявления ложной мучнистой росы ( Plasmopara helianthi Novot. f. helianthi ), фомопсиса ( Phomopsis / Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), серой гнили ( Botrytis cinerea Pers.), связанной с изменениями как в структуре севооборотов, так и циклическими колебаниями погодных условий, что побудило к определению уровня устойчивости современных гибридов подсолнечника к этим патогенам и выделению устойчивых для стабилизации фитосанитарного состояния и повышения урожайности культуры в производстве. Научная новизна исследований заключается в усовершенствовании методологических основ селекции культуры и отличается от ранее известных исследований разработкой системы иммунологических оценок исходного материала по устойчивости к возбудителям ложной мучнистой росы, фомопсиса и серой гнили с использованием статистического анализа для практического её использования в селекционных программах культуры...

Kлючевые слова: подсолнечник, селекция, устойчивость, распространенность, интенсивность развития, возбудитель, болезнь, эпифитотия

Короткий адрес: https://sciup.org/142216747

IDR: 142216747 | УДК: 633.854.78:631.527:632.9 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-3-175-98-109

Текст научной статьи Обоснование и усовершенствование методов определения устойчивости подсолнечника к возбудителям основных болезней по характеру ее изменчивости

Введение. Фитосанитарная дестабилизация агроэкологических систем обусловлена значительным расширением посевных площадей под подсолнечником в Украине, которые в последние годы превысили 5 млн га из-за высокого спроса на товарную продукцию этой культуры. Перенасыщение севооборотов подсолнечником почти в 2,5 раза привело к нарушению структуры посевных площадей и, как следствие, распространению вредоносных болезней разного типа питания – биотрофного (ложная мучнистая роса) и некротрофного (фомопсис, серая гниль) [1]. Из-за высокой изменчивости патогенного комплекса подсолнечника и, особенно, ускоренной динамики изменения рас возбудителя ложной мучнистой росы, генетически защищенные гибриды этой высокорентабельной культуры являются основным способом агроценотической регуляции биотических факторов в агроэкосистемах. Именно поэтому создание устойчивых к вирулентным расам ложной мучнистой росы и выносливых к фомоп-сису и серой гнили гибридов подсолнечника относится к приоритетным направлениям селекции [2].

Успех работы при создании конкурентоспособных гибридов культуры зависит, с одной стороны, от наличия ценного селекционного материала, а с другой, – от разработки системы иммунологических оценок и критериев отбора устойчивого к основным болезням исходного материала. Изменения в структуре севооборотов и вызванная ими отрицательная динамика в распространении болезней, усиливаемая циклическими изменениями погодных условий, требуют непрерывного поиска новых источников ценных хозяйственных признаков и создания устойчивого к возбудителям основных болезней исходного материала для селекции гибридов подсолнечника.

Подбор методов для оценки различия образцов является таким же параллельным и непрерывным процессом, как и сама селекция [3]. Для определения неоднородной выраженности признака у отдельных образцов, а также в связи с нестабильностью проявления этих признаков по годам использовали интервальные оценки [4; 5].

Новизна исследований заключается в усовершенствовании иммунологических подходов в селекции подсолнечника путем разработки системы оценок для определения устойчивости исходного материала к возбудителям ложной мучнистой росы ( Plasmopara helianthi Novot. f. helianthi ), фомопсиса ( Phomopsis/Dia-porthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), серой гнили ( Botrytis cinerea Pers.).

Целью этой работы является теоретическое обоснование и усовершенствование методических подходов к дифференциации исходного материала подсолнечника по характеру изменчивости устойчивости к возбудителям фомоп-сиса, серой гнили, ложной мучнистой росы и разработка системы иммунологических оценок с учетом погодных условий и динамики распространенности болезней по годам. Неотъемлемой частью также было определение статистических параметров для идентификации уровня инфекционного фона обозначенных болезней, достаточного для достоверного отбора исходного материала для селекции на устойчивость к патогенам, порогов развития болезней для оценки фитосани-тарного состояния посевов.

Материалы и методы. Ежегодно в течение 2007–2016 гг. проводили оценку линий и гибридов подсолнечника на устойчивость к основным болезням в условиях провокационного фона (4-летняя ротация культур пар – пшеница озимая – просо – подсолнечник, заложенная в начале 70-х годов прошлого века) фитопатологического питомника лаборатории иммунитета растений к болезням и вредителям Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН (ИР им. В.Я. Юрьева НААН) [6]. Иммунологическую реакцию образцов на поражение патогенами, дифференциации по группам устойчивости и предоставления индивидуальной характеристики по уровню поражения определяли по площади поверхности растений, колонизированной возбудителем для фо-мопсиса и серой гнили (интенсивности развития болезни) [7–10]. Устойчивость к ложной мучнистой росе (ЛМР) определяли в фазе образования корзинки. Показатели распространенности болезни вычисляли как отношение пораженных растений ко всем учтенным в процентах. Иммунологическую характеристику присваивали по доле пораженных растений образца с соответствующим баллом устойчивости [11].

Для описания изменчивости распространения и интенсивности развития болезней использовали минимальные, средние и максимальные показатели пораженности, определенной по образцам, изучаемым в условиях каждого года. По усредненным средневзвешенным значениям пораженности по совокупности образцов, исследованных ежегодно, статистически определяли уровень инфекционного фона этих болезней [12]. После этого линии распределяли на группы за пределами доверительного интер- вала (ДИ) наименьшей существенной разницы (НСР05) или среднеквадратичного отклонения (σ). Для оценки степени размаха усредненных значений интенсивности развития фомопсиса (вариативности признака) в каждой группе образцов использовано значение межквартильного размаха (%) [13].

При определении степени реакции материнских и отцовских компонентов подсолнечника и их различий по генетической ценности и пластичности их гибридов первого поколения по интенсивности развития возбудителя фомопси-са, образцы характеризовали по отклонению от адаптивной нормы (сред-непораженные) (Х ср . ± 1σ). К устойчивым отнесены слабопораженные (Х і > Х ср . + 1σ), к восприимчивым (Х і < Х ср . – 1σ) – сильнопораженные.

Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли на персональном компьютере методами вариационной статистики, корреляционного и дисперсионного анализов [14]. Математическую обработку полученных результатов исследований проводили путем дисперсионного анализа однофакторного полевого опыта с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2010 и Statistics 6.1.

Результаты и обсуждение. Считается, что для достоверной оценки образцов достаточным является такой уровень фона, при котором пораженность сортов – стандартов восприимчивости составляет не менее 50,0 % [15–16]. Но такие данные были получены в исследованиях на зерновых колосовых культурах и, как правило, с болезнями биотрофного типа питания – головневыми, ржавчинными и т.п., которые имеют генетически обусловленный контроль устойчивости [17– 19]. Таким образом, вопросы методов определения уровня инфекционного фона болезней, наиболее часто встречающихся и присущих именно подсолнечнику, а также особенностей определения устойчивости генотипов к возбудителям раз- личного типа питания остаются открытыми до настоящего времени.

Мы предлагаем определять уровень инфекционного фона таких распространенных болезней подсолнечника, как фо-мопсис, серая гниль, фомоз, т.е. болезней, которые не уничтожают растение полностью, как, например, белая гниль или ложная мучнистая роса, путем использования среднего значения пораженности по опыту, которое является отображением взаимодействия «патоген – генотип – среда». Основы данной методики для выделения устойчивых к болезням образцов подсолнечника были предложены в 80-х годах прошлого столетия [20] и позже отражены в публикациях ученых ИР им. В.Я. Юрьева НААН [21]. Но относительно использования в фитопатологической и иммунологической практике обоснованно и более подробно описано в нашей работе впервые.

На рисунке 1 представлены результаты анализа иммунологической оценки образцов подсолнечника по интенсивности развития возбудителя фомопсиса в условиях провокационного фона в 2007–2016 гг.

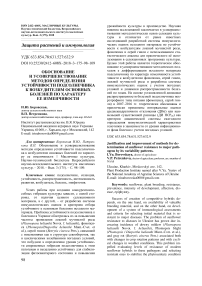

Рисунок 1 – Отклонения доли образцов подсолнечника от 50,0 %-ного уровня пораженности основными болезнями, провокационный фон

При этом 50,0 %-й уровень поражения образцов подсолнечника взят за ноль. В течение шести лет из десяти (2007– 2012 гг.) только 0,0–5,1 % образцов имели поражение более 50,0 %. В условиях

2014–2016 гг. количество таких образцов составляло 7,4–11,6 %, и только в условиях 2013 г. оно составило 33,4 %.

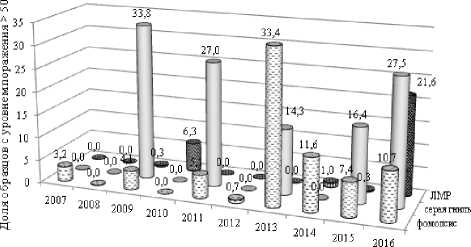

Из-за значительного размаха показателей пораженности образцов и их колебания по годам мы предлагаем использовать интервальные оценки таких стандартных статических показателей изменчивости, как границы размаха варьирования признака – минимальный и максимальный, а также среднее значение по исследованным в этот год образцам, которые в полной мере описывают уровень развития болезни (рис. 2) [22].

о максимальное значение X минимальное значение Осреднее значение

Рисунок 2 – Размах варьирования интенсивности развития фомопсиса на образцах подсолнечника, провокационный фон

Так, минимальные показатели интенсивности развития фомопсиса по образцам составили 0,0 % в 2008–2009 гг. и 2012–2013 гг., т.к. выделяли образцы без симптомов поражения данным возбудителем. В условиях остальных лет исследований эти показатели составили 0,5– 2,5 % пораженной площади стеблей растений.

Относительно максимальных показателей инфекционного фона болезни в выборке образцов, только в условиях 2008 и 2010 гг. они были низкими и составили 26,3 и 40,0 % пораженной площади стеблей растений соответственно. В условиях остальных восьми лет (2007, 2009, 2011– 2016 гг.) развитие болезни характеризовалось высокими максимальными показателями пораженной площади стеблей (53,3–96,8 %).

Нами установлено, что колебания уровня развития болезни определяются прежде всего влиянием метеорологических условий года, но, независимо от этого, выделеные по устойчивости образцы должны характеризоваться достоверным ее значением, особенно к таким болезням как фомопсис и серая гниль [23].

Использование показателя интенсивности развития фомопсиса подсолнечника в селекции культуры, который вычисляют по площади пораженной поверхности органов растения, позволяет определить развитие болезни у образцов подсолнечника при разных уровнях ее проявления. Кроме того, именно это значение мы принимали за уровень инфекционного фона. Так, средние значения интенсивности развития болезни по годам колебались от 6,5 % в 2008 до 34,1 % в 2013 гг., но за период 2007–2015 гг. было два 3-летних цикла (2007–2009 гг. и 2009–2011 гг.), в которые дефицит влаги в один из трех лет ограничил развитие фомопсиса на стеблях подсолнечника. В один трехлетний период (2008–2010 гг.) условия для оценки селекционного материала были контрастными, а также были годы (2013– 2016 гг.), когда гидротермические условия способствовали высокому уровню развития болезни.

Для фитопатологических исследований достаточно было бы получить информацию об изменчивости определенного патогена в зависимости от условий года. Но в селекции для создания устойчивых гибридов обязательной является комплексная оценка показателей уровня инфекционного фона болезни и количественной характеристики дифференциации по доле оцененных селекционных и коллекционных образцов. На основе этих данных получаем иммунологическую характеристику образцов, цель которой выделить из них образцы с низким уровнем поражения [24]. Учитывая методическое несовершенство определения иммунологической характеристики образцов, нами предложена удобная оценка 102

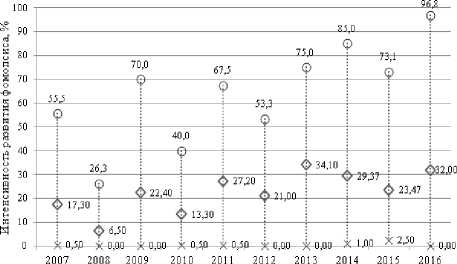

достоверности уровня инфекционного фона на основе доверительного интервала среднеквадратичного отклонения (ДИσ). Так, колебания средних значений интенсивности развития фомопсиса в опыте (2007–2016 гг.) составили от 7,1 до 41,5 % пораженной площади стебля, а в среднем по годам – 22,0 % (рис. 3).

Рисунок 3 – Колебание уровня инфекционного фона фомопсиса в пределах ДИσ, провокационный фон

Вычитанием и прибавлением рассчитанного значения среднеквадратичного отклонения (σ), которое в данном случае составило 10,96 %, установлен диапазон средних значений инфекционного фона (12,66–33,85 % пораженной площади стебля). В этот доверительный интервал (ДИ) не вошли значения 2007 и 2008 (8,18 и 7,07 % соответственно) годов как меньшие значения нижней границы, и поэтому уровень инфекционного фона в эти годы квалифицирован как недостаточный.

По значению инфекционного фона 2013 г. (41,5 %), которое превышает верхнюю границу ДИ, уровень инфекционного фона в этот год квалифицирован как чрезмерный. Остальные шесть лет исследований характеризовались средним уровнем, который является достаточным для выявления достоверно устойчивых форм. Распределение по среднеквадратическому отклонению (σ) оправдано при колебаниях в пределах 21,14–29,19 % по- раженной площади стебля, округляя – 20,0–30,0 %, но при недостаточном уровне инфекционного фона величина σ все же выше среднего, например в 2007 г. σ = 9,37 при среднем значении за этот год 8,18 %.

Поэтому критерием для дифференциации образцов в годы с засушливыми условиями нами использован доверительный интервал наименьшей существенной разницы (ДИ НСР 05 ). Подробная характеристика показателей среднего значения признака и границ ДИσ или ДИ НСР 05 по группам устойчивости по средневзвешенной площади стебля образцов, пораженной возбудителем фомопсиса (слабо-, сильно- и среднепораженных), приведена в таблице 1.

Таблица 1

Границы групп устойчивости образцов подсолнечника по показателю площади стебля, пораженной возбудителем фомопсиса

|

Год |

Статистические показатели интенсивности развития фомопсиса |

Границы групп по пораженной площади стебля, % |

||||||||

|

X |

σ |

НСР 05 |

ДИσ |

ДИ НСР 05 |

||||||

|

X -σ |

X + σ |

X - НСР 05 |

X + НСР 05 |

слабо-поражен-ные |

средне-поражен-ные |

силь но-поражен-ные |

||||

|

2007 |

8,181) |

9,37 |

1,74 |

0,0 |

17,55 |

6,44 |

9,91 |

0,0– 6,44 |

6,45– 9,91 |

9,92– 55,25 |

|

2008 |

7,071) |

5,37 |

0,99 |

1,70 |

12,44 |

6,07 |

8,07 |

0,0– 6,073 |

6,074– 8,065 |

8,066– 26,0 |

|

2009 |

22,03 |

12,24 |

2,19 |

9,79 |

34,27 |

19,85 |

24,22 |

1,25– 9,79 |

9,80– 34,27 |

34,28– 70,0 |

|

2010 |

17,98 |

12,31 |

2,44 |

5,68 |

30,30 |

15,54 |

20,43 |

0,75– 5,68 |

5,69– 30,30 |

30,31– 53,0 |

|

2011 |

27,16 |

9,33 |

1,85 |

17,82 |

36,49 |

25,31 |

29,01 |

6,0– 17,82 |

17,83– 36,49 |

36,50– 50,0 |

|

2012 |

21,91 |

9,8 |

1,95 |

12,10 |

31,71 |

19,96 |

23,85 |

4,75– 12,11 |

12,12– 31,71 |

31,71– 53,25 |

|

2013 |

41,532) |

19,79 |

4,79 |

21,74 |

61,32 |

36,74 |

46,32 |

5,0– 21,74 |

21,75– 61,32 |

61,33– 75 |

|

2014 |

31,282) |

17,84 |

2,99 |

13,44 |

49,12 |

28,29 |

34,27 |

1,0– 13,43 |

13,44– 49,12 |

49,13– 82,5 |

|

2015 |

23,44 |

12,44 |

2,94 |

11,00 |

35,88 |

20,49 |

26,38 |

4,75– 11,0 |

11,01– 35,88 |

35,89– 62,5 |

|

2016 |

31,97 |

18,33 |

2,44 |

13,64 |

50,30 |

29,53 |

34,41 |

2,5– 13,64 |

13,65– 50,30 |

50,31– 96,75 |

|

Среднее |

23,25 |

12,05 |

2,43 |

10,23 |

34,34 |

19,85 |

24,72 |

2,6– 11,77 |

11,78– 34,73– |

34,74– 62,43 |

|

σ |

10,59 |

4,44 |

1,08 |

7,32 |

14,74 |

9,84 |

11,70 |

– |

– |

– |

|

V,% |

15,99 |

36,86 |

44,39 |

71,56 |

42,92 |

49,57 |

47,33 |

– |

– |

– |

Примечание: 1) – достоверно низкое значение уровня инфекционного фона; 2) – достоверно высокое значение уровня инфекционного фона

На основе усреднения десятилетних значений показателя пораженной площа- ди стебля исследованных образцов экспериментально определены границы групп устойчивости. Колебание интенсивности развития фомопсиса в группе слабопора-женных образцов по годам составило 2,6– 11,77 % пораженной площади стебля, в группе среднепораженных – 11,78–34,73 % и сильнопораженных – 34,74–62,43 %. В эти границы входят образцы с различным уровнем поражения по годам, при различных условиях для развития возбудителя, поэтому приведенные показатели границ групп можно использовать для определения иммунологической оценки как фактически определенные, так и с дополнением значениями пораженности в последующие годы. С увеличением лет исследований пределы групп будут ежегодно корректироваться.

Таким образом, по результатам обобщения данных, полученных в течение 2007–2016 гг., нами предложена методика (динамическая пошаговая система) определения иммунологической характеристики образцов подсолнечника по уровню поражения в зависимости от уровня инфекционного фона болезни. Доказана целесообразность использования интервальной оценки ДИ среднеквадратичного отклонения (ДИσ) или наименьшей существенной разницы (ДИ НСР 05 ). В качестве показателя уровня развития болезни при этом использован статистически определенный средневзвешенный показатель признака.

Опираясь на это значение, проведено распределение образцов на три группы (слабо-, средне- и сильнопораженные) по пределам доверительного интервала (ДИ НСР 05 ) в засушливых условиях или доверительного интервала среднеквадратичного отклонения (ДИσ) в условиях достаточного уровня инфекционного фона определенной болезни.

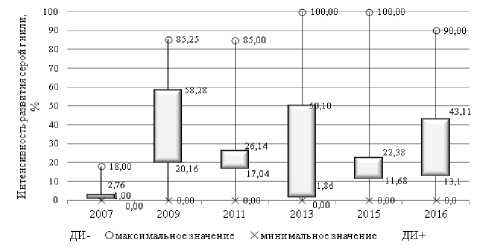

С использованием интервальной оценки, описанной на примере дифференциации и выделения устойчивых к фомопсису образцов, также определяли устойчивость образцов к возбудителю серой гнили. Доля образцов, пораженных более чем на 50,0 %, колебалась от 14,3 % 103

в условиях 2013 г. до 33,8 % в условиях 2009 г. (см. рис. 1). Согласно результатам учета устойчивости подсолнечника к возбудителю серой гнили по площади пораженной поверхности корзинки определены показатели изменчивости и границы размаха варьирования признака.

Так, ежегодно выявляли образцы подсолнечника без симптомов поражения возбудителем серой гнили, что обусловлено минимальным значением интенсивности развития болезни (0,0 %), кроме условий 2016 г., когда минимальная интенсивность развития патогена составила 10,0 %. Максимальные показатели инфекционного фона болезни по выборке образцов были очень высокими, в частности от 85,3 до 100,0 % средневзвешенного показателя пораженной площади корзинки образца в четыре года из пяти. Только в условиях остро засушливого 2008 г. (ГТК = 0,73) инфекционный фон болезни составил 1,88 %. Средние значения интенсивности развития болезни остальных лет колебались от 17,03 % в 2015 г. (ГТК = 0,82) до 44,76 % в 2016 г. (ГТК = 1,33).

Итак, согласно предложенной нами интервальной оценке, именно эти значения соответствуют уровню инфекционного фона серой гнили. Как и при расчетах интенсивности развития фомопсиса, нами с помощью ДИσ определена достаточность уровня инфекционного фона серой гнили.

Так, колебания средних значений интенсивности развития серой гнили в опыте (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 гг.) находились в пределах 1,88–44,76 % пораженной площади корзинки, в среднем по годам составили 28,10 %.

Значение среднеквадратичного отклонения (σ) для серой гнили составило 15,01 %, а диапазон средних значений инфекционного фона – 13,09–43,12 % пораженной площади корзинки. Этому доверительному интервалу не соответствовало значение 2008 г. (1,88 %), которое меньше нижнего предела, и поэтому уровень инфекционного фона в этот год квалифицирован как недостаточный. 104

Значение уровня инфекционного фона выше верхней границы (44,8 %) способствовало определению его в 2016 г. как чрезмерного. Остальные значения инфекционного фона в условиях 2009–2015 гг. (22,73–38,83 % интенсивности развития серой гнили) характеризуются как средние, так как находятся в пределах ДИ, что приравнивается к достаточному уровню инфекционного фона болезни.

О целесообразности использования значений ДИσ или ДИ НСР 05 свидетельствуют условия лет, схожие по проявлению максимального значения пораженности образцов возбудителем серой гнили. Так, в условиях 2009 и 2011 гг. и 2013 и 2015 гг. показатели составляли 85,0 и 100,0 %, перекрывая в 2007 г. величину σ = 4,29 средней в опыте 1,88 % и σ = 24,12 средней в опыте 22,73 % в 2013 г. Поэтому при таких условиях лет исследований является необходимостью применять для распределения образцов ДИ НСР 05 .

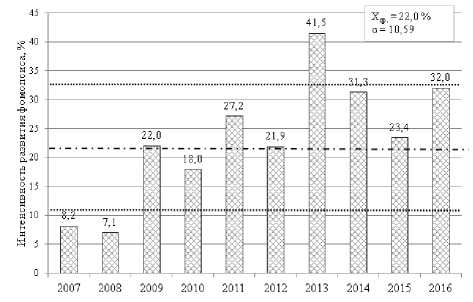

На рисунке 4 наглядно представлено различие в использовании интервальных оценок. Так, ДИσ расширяет границы группы образцов со средним уровнем поражения, ДИ НСР 05 ее сужает, что обеспечивает более жесткое распределение совокупности образцов на альтернативные группы устойчивости – устойчивые (слабопораженные) и восприимчивые (сильнопораженные).

Рисунок 4 – Границы ДИ в зависимости от диапазона лимитов интенсивности развития серой гнили на корзинках подсолнечника, провокационный фон

Подробные характеристики показателей границ ДИσ или ДИ НСР05 и групп по уровню поражения образцов серой гнилью на слабо-, сильно- и среднепоражен-ные приведены в таблице 2. На основе усреднения 6-летних значений средневзвешенного показателя пораженной площади корзинки исследованных образцов экспериментально определены границы групп устойчивости к серой гнили. Колебания интенсивности развития возбудителя серой гнили по средневзвешенному показателю пораженной площади корзинки в группе слабопораженных образцов по годам составляют 0,0–12,68 %, в группе среднепораженных – 12,69–

37,47, сильнопораженных – 37,48–79,71 %.

Таблица 2

Границы групп устойчивости образцов подсолнечника по показателям пораженной возбудителем серой гнили площади корзинки

|

Год |

Статистические показатели интенсивности развития серой гнили |

Границы групп по пораженной площади корзинки % |

||||||||

|

X |

σ |

НСР 05 |

ДИσ |

ДИ НСР 05 |

||||||

|

X - σ |

X + σ |

X-НСР 05 |

X + НСР 0 5 |

слабо-поражен-ные |

средне-поражен-ные |

сильно-поражен-ные |

||||

|

2007 |

1,88 |

4,29 |

0,88 |

-2,41 |

6,17 |

1,00 |

2,76 |

0,0–1,0 |

1,01– 2,76 |

2,77– 18,0 |

|

2009 |

38,83 |

19,06 |

3,40 |

20,16 |

58,28 |

35,82 |

42,62 |

0,0– 20,16 |

20,17– 58,26 |

58,29– 85,25 |

|

2011 |

32,30 |

22,34 |

4,55 |

-0,75 |

43,92 |

17,04 |

26,14 |

0,0– 17,04 |

17,05– 26,14 |

26,15– 85,0 |

|

2013 |

22,73 |

24,12 |

5,33 |

1,86 |

50,10 |

20,65 |

31,32 |

0,0– 1,86 |

1,87– 50,10 |

50,11– 100,0 |

|

2015 |

28,14 |

22,43 |

5,35 |

-5,40 |

39,47 |

11,68 |

22,38 |

0,0– 11,68 |

11,69– 22,38 |

22,39– 100,0 |

|

2016 |

44,75 |

20,43 |

3,88 |

24,32 |

65,19 |

40,88 |

48,64 |

0,0 – 24,32 |

24,33– 65,19 |

65,20– 90,0 |

|

Среднее |

28,11 |

18,78 |

3,90 |

6,30 |

43,86 |

21,18 |

28,98 |

0,0– 12,68 |

12,69– 37,47 |

37,48– 79,71 |

|

σ |

15,01 |

7,31 |

1,67 |

12,64 |

20,70 |

14,95 |

16,23 |

– |

– |

– |

|

V,% |

53,40 |

38,94 |

42,80 |

200,73 |

47,19 |

70,59 |

56,01 |

– |

– |

– |

В эти границы входят образцы с различным уровнем поражения по годам, при различных условиях для развития возбудителя, поэтому приведенные показатели границ групп целесообразно использовать для предоставления иммунологической характеристики как фактические, так и с дополнением значениями пораженности в последующие годы.

Таким образом, нами предложено использование интервальной оценки

(ДИ НСР 05 ) как способа усовершенствования дифференциации образцов на группы устойчивости относительно уровня поражения, несмотря на значительную нестабильность проявления этой болезни по годам и альтернативного типа поражения образцов.

Ложная мучнистая роса подсолнечника относится к болезням «летального» типа, т.к. растение, пораженное диффузной формой в стадии проростка, погибает. Поэтому устойчивость образцов подсолнечника к возбудителю данной болезни не может определяться по площади пораженной поверхности, т.е. интенсивности развития болезни. Шкала, на основе которой проводится дифференциация подсолнечника на группы устойчивости именно к этой болезни, допускает в группе образцов с очень высокой устойчивостью (9 баллов) наличие 10,0 % пораженных растений, а с высокой устойчивостью (7 баллов) – 35,0 %. В Госсортоиспытании и производстве при апробации семенных посевов вовсе не допускается наличия растений подсолнечника, пораженных этим высоковредоносным возбудителем.

При определении устойчивости гибридов и линий подсолнечника к ложной мучнистой росе в условиях провокационного фона, распределение образцов по пораженности возбудителем этой болезни имело существенные отличия от распределения по пораженности возбудителями фомопсиса и серой гнили. Уровень распространения ложной мучнистой росы колебался по годам в значительной степени. Максимальные показатели составляли 15,0–66,7 % пораженных растений и только в условиях 2016 г. достигли 100,0 %. Значительно ниже, из-за преобладания образцов без поражения возбудителем болезни, были средние показатели – 0,3– 16,8 % в течение пяти лет исследований и 30,7 % пораженных растений в 2016 г. Количество образцов, пораженных возбудителем ложной мучнистой росы более чем на 50,0 %, только в 2010 г. составило 6,3 %, а в условиях 2016 г. – 21,6 % (см. рис. 1).

С помощью корреляционного анализа определен вклад количественного уровня инфекционного фона возбудителя болезни каждого года в среднее значение в годы исследований. Установлен высокий уровень коэффициентов корреляции во все годы (r = 0,79–0,93), кроме среднего в 2009 г. (r = 0,62). По коэффициенту детерминации r2 = 0,94 в 2010 г. и r2 = 0,97 в 2016 г. установлено значительное влияние уровня пораженности образцов на среднее многолетнее значение пораженности. Количественные характеристики распределения образцов по пораженности в остальные годы имели среднее влияние на формирование показателей средних значений пораженности (от r2 = 0,63 в 2015 г. до r2 = 0,68 в 2014 г.), а условия 2009 г. влияли наименее слабо (r2 = 0,39).

Согласно оценке достаточности уровня инфекционного фона ложной мучнистой росы, на основе доверительных интервалов нами предложено применять интервальную оценку (ДИσ) не для средних, а для максимальных показателей пораженности. Как вспомогательные можно использовать ДИ НСР 05 для средних значений пораженности. Применение одновременно обоих доверительных интервалов именно для этой болезни позволит статистически описать и нивелировать неравномерную наполненность ежегодного распределения образцов в сторону преобладания таковых без признаков поражения. По результатам обобщения пораженности болезнью в течение 2009– 2016 гг. средним значением распространения ложной мучнистой росы для средних по годам показателей является 11,16 % пораженных растений (рис. 5).

Рисунок 5 – Уровни инфекционного фона ложной мучнистой росы подсолнечника в пределах ДИσ и ДИ НСР 05 , провокационный фон

Диапазон средних значений инфекционного фона ложной мучнистой росы подсолнечника по ДИ НСР 05 составляет 1,37– 20,93 % пораженных растений. В этот доверительный интервал не входят значения условий 2010–2012 гг. (0,0–1,3 %), как меньшие нижнего предела, и поэтому уровень инфекционного фона в приведенные годы квалифицирован как недостаточный. По значению инфекционного фона в условиях 2016 г. (30,5 % пораженных растений), которое превышает верхнюю границу ДИ НСР 05 , уровень инфекционного фона квалифицирован как чрезмерный, что тождественно эпифитотии.

Среднее значение для максимальных по годам показателей уровня распространенности ложной мучнистой росы составляет 59,36 % пораженных растений.

По ДИσ пределы колебания лимитов составляют 34,13–84,59 % пораженных растений, в которые не входит значение 2016 г. (100,0 %), как то, что выше верхней границы, и поэтому уровень инфекционного фона в этот год квалифицирован как чрезмерный (эпифи-тотия). Условия остальных лет исследований характеризовались средним уровнем инфекционного фона возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника. Но, если для оценки образцов по уровню поражения возбудителем фомоп- сиса и серой гнили при средних многолетних 25,0 % интенсивности развития и 100,0 % пораженных растений является оптимальным, то для одной из «летальных» болезней – ложной мучнистой росы, мы предлагаем ориентироваться на значение нижней границы ДИσ, исчисленной от средней максимальных значений – 35,0 % пораженных растений. Такое количество пораженных растений представляет достаточный уровень для оценки на инфекционном фоне.

В отличие от предложенного распределения образцов по уровню поражения возбудителями фомопсиса и серой гнили, для их группировки по устойчивости к ложной мучнистой росе использование ДИ нецелесообразно из-за требований к выращиванию в производстве высокоустойчивых, т.е. генетически защищенных гибридов подсолнечника.

Существующая в настоящее время шкала-классификатор устойчивости подсолнечника к грибным болезням не удовлетворяет потребностей в практической работе с генетическими ресурсами растений. По этой шкале распределение образцов по баллам устойчивости проводится также с учетом полного диапазона изменчивости поражения с определением статистического шага [25]:

max-min К = , где К – шаг шкалы, %;

max – максимальный показатель распространенности болезни определенного образца из совокупности образцов в год изучения, %;

min – минимальный показатель распространенности болезни определенного образца из совокупности образцов в год изучения, %;

4 – количество классов (баллы 7, 5, 3, 1) без учета образцов с поражением 0 (балл 9).

Путем добавления этого статического шага к каждому последующему определяем границу класса, значение которого также является пределом балла.

Такую лабильную шкалу оценки, осно- ванную на экспериментально полученных значениях распространенности ложной мучнистой росы в 2009–2016 гг., мы предлагаем использовать в годы с максимальными показателями 50,0–60,0 % пораженных растений. В случае эпифито-тийного развития именно этой болезни, когда количество пораженных растений определенного образца достигает 100,0 %, за максимальный показатель распространенности предлагаем принимать среднее значение по совокупности образцов, например 30,0 %, как в условиях 2016 г.

Итак, нами усовершенствована система распределения образцов подсолнечника на группы устойчивости на базе полученных результатов учета пораженности подсолнечника возбудителем ложной мучнистой росы (диффузной формой) путем определения статистического шага для формирования шкалы иммунологической оценки, в частности балл устойчивости 9 – иммунные, балл 7 – устойчивые, балл 5 – среднеустойчивые, балл 3 – средневосприимчивые, балл 1 – восприимчивые.

Выводы. Таким образом, обоснована целесообразность использования интервальной оценки (ДИσ и ДИ НСР 05 ) как динамичной системы определения иммунологической характеристики образцов подсолнечника в зависимости от уровня инфекционного фона болезни с учетом погодных условий и динамики распространения болезней по годам. Проведено распределение гибридов на группы устойчивости (слабо-, средне- и сильнопо-раженные) по пределам ДИ НСР 05 в засушливых условиях или среднеквадратичного отклонения ДИσ в условиях достаточного уровня инфекционного фона болезни. Определено среднее многолетнее значение интенсивности развития фомопсиса и серой гнили (25,0 % при 100,0 %-ном уровне распространенности) как базовый уровень инфекционного фона (БУИФ) этих болезней.

Определены значения нижней границы ДИσ (34,0 % пораженных растений) как БУИФ для ложной мучнистой росы подсолнечника – представителя болезней

«летального» типа, которые отнесены к эпифитотийному уровню проявления болезни.

Разработана шкала оценки устойчивости гибридов и линий подсолнечника к возбудителю ложной мучнистой росы, которая учитывает уровень развития патогена в условиях каждого года при изучении образцов на провокационном фоне в научных исследованиях и способствует их распределению по баллам устойчивости с учетом иммунных образцов (0,0 % пораженных растений), а также диапазона пораженности с определением статистического шага, добавлением которого определяется граница следующей группы устойчивости.

Список литературы Обоснование и усовершенствование методов определения устойчивости подсолнечника к возбудителям основных болезней по характеру ее изменчивости

- Трибель С.О., Ретьман С.О., Борзих О.I., Стригун О.О. Соняшник: фiтосанiтарний стан агроценозiв та заходи щодо його покращення//Посiбник українського хлiбороба: науково-практичний збiрник «Агрономiка соняшника». -2014. -Т. 2. -С. 30-37.

- Кириченко В.В. Селекцiя гiбридного соняшнику//Селекцiя i насiнництво. -К.: Урожай, 1996. -Вип. 76. -С. 25-32.

- Йогансен В.Г. О наследовании в популяциях и чистых линиях. -М.-Л.: Сельхозиз, 1935. -77 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. 4-е изд. -М.: Высшая школа, 1990. -352 с.

- Урбах В.Ю. Биометрические методы (статистическая обработка опытных данных в биологии, сельском хозяйстве и медицине). -М.: Наука, 1964. -416 с.

- Петренкова В.П., Боровська I.Ю., Кириченко В.В. Стiйкiсть соняшнику до некротрофних патогенiв: монографiя. -Харкiв, 2012. -296 с.

- Методики випробування i застосування пестицидiв/С.О. Трибель, Д.Д. Сiгарьова, М.П. Секун, О.О. Iващенко /За ред. проф. С.О. Трибеля. -К.: Свiт, 2000. -448 с.

- Чумаков А.Е., Минкевич И.И., Власов Ю.И., Гаврилова Е.А. Основные методы фитопатологических исследований/Под. ред. А.Е. Чумакова. -М.: Колос, 1974. -190 с.

- В.П. Петренкова, I.Ю. Боровська, I.С. Лучна . Методика формування колекцiй польових культур за стiйкiстю до бiотичних чинникiв/За ред. д-ра с.-г. наук В.П. Петренкової НААН, Iнститут рослинництва iм. В.Я. Юр’єва. -Харкiв, 2015. -111 с.

- В.П. Петренкова, I.Ю. Боровська, В.В. Кириченко . Основнi хвороби соняшнику та визначення стiйкостi до них//Основи селекцiї польових культур на стiйкiсть до шкiдливих органiзмiв навч. посiб./Ред. В.В. Кириченко, В.П. Петренкова НААН, IР iм. В.Я. Юр’єва. -Харкiв, 2012. -С. 270-292.

- Iдентифiкацiя морфологiчних ознак соняшнику (Helianthus L.): посiбник/В.В. Кириченко /НААН, IР iм. В.Я. Юр’єва. -Харкiв, 2007. -78 с.

- Лiтун П.П., Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацька В.П. Адаптивная селекция. Теория и практика на современном этапе. УААН, Iн-т рослинництва iм. В.Я. Юр'єва. -Харьков, 2007. -270 с.

- Лiтун П.П., Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацька В.П. Системний аналiз в селекцiї польових культур: навчальний посiбник. УААН, Iн-т рослинництва iм. В.Я. Юр'єва. -Харкiв, 2009. -351 с.

- Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику. -Минск: Вышэйшая школа, 1974. -448 с.

- Гешеле Э.Э. Основы фитопатологической оценки в селекции растений. -М., 1978. -С. 109-110.

- Кириченко В.В. . Спецiальна селекцiя i насiнництво польових культур: навч. посiб. НААН, Iн-т рослинництва iм. В.Я. Юр’єва. -Харкiв, 2010. -462 с.

- Волкова Г.В., Анпилогова Л.К., Алексеева Т.П., Андронова А.Е., Кремнева О.Ю., Коваленко Л.С., Ваганова О.Ф., Добрянская М.В., Митрофанова О.П. Поиск сортообразцов пшеницы с групповой устойчивостью и их практическое использование//Роль Вавиловской коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. ВИР. -СПб., 2009. -Т. 166. -С. 33-41.

- Волуевич Е.А., Булойчик А.А., Гриб С.И., Борзяк В.С. Поиск эффективных источников устойчивости мягкой пшеницы к Septoria nodorum Berk. в условиях республики Беларусь и изучение их донорских свойств//Роль Вавиловской коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции ВИР. -СПб., 2009. -Т. 166. -С. 41-46.

- Iванченко В.В. Вiрулентнiсть Erisiphe graminis f. sp. tritici у схiднiй частинi Лiсостепу України//Захист рослин. -1999. -№ 10. -С. 8-9.

- Методические указания по фитопатологической оценке селекционного материала/И.В. Гречка . Укр. НИИРСиГ им. В.Я. Юрьева. -Харьков, 1976. -97 с.

- Теорiя i практика селекцiї на макроознаки. Методологiчнi проблеми/П.П. Лiтун, В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, В.П. Коломацька. УААН, Iн-т рослинництва iм. В.Я. Юр'єва. -Харкiв, 2004. -158 с.

- Кириченко В.В., Коломацька В.П., Сивенко В.I. Боровська I.Ю. Цiннiсть батькiвських лiнiй соняшнику як компонентiв гiбридних комбiнацiй за основними селекцiйними ознаками. Збiрник наукових праць: Фактори експериментальної еволюцiї органiзмiв, присвячено 110-рiччю вiд дня народження Теодосiя Григоровича Добржанського. -Київ: Логос, 2010. -Т. 8. -С. 359-363.

- Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацкая В.П., Боровская И.Ю. Интенсивность развития возбудителя фомопсиса и устойчивость гибридов подсолнечника в условиях Украины//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2013. -Вып. 2 (155-156). -С. 13-17.

- Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацкая В.П., Боровская И.Ю. Селекционно-ориентированный анализ генетической ценности родительских форм гибридов подсолнечника по устойчивости к возбудителю фомопсиса//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2010. -Вып. 1 (142-143). -С. 27-34.

- Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. -М.: Госстатиздат, 1963. -294 с.