Обоснование использования оригинальной классификации посттравматических деформаций вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава

Автор: Цыбин Александр Владимирович, Любчак Вячеслав Вячеславович, Сивков Вячеслав Сергеевич, Шильников Виктор Александрович, Малыгин Роман Викторович, Шубняков Максим Игоревич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 5 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Анализ публикаций по результатам первичного эндопротезирования тазобедренного сустава указывает на более низкие показатели выживаемости эндопротезов у пациентов с последствиями травм вертлужной впадины. Вследствие отсутствия единой системы оценки посттравматических деформаций вертлужной впадины авторы публикаций пытаются использовать существующие классификации острой травмы костей таза (AO/ASIF и др.) и ацетабулярного остеолиза (AAOS, Paprosky и др.), что, на наш взгляд, некорректно, так как приведённые выше системы оценки разработаны для принципиально других состояний вертлужной впадины. Цель. Обоснование и разработка оригинальной классификации посттравматических деформаций вертлужной впадины для первичного эндопротезирования тазобедренного сустава. Материалы и методы. Проанализированы данные КТ 117 пациентов с посттравматическими деформациями вертлужной впадины до эндопротезирования тазобедренных суставов по поводу посттравматического коксартроза III ст. Определяли смещение стенок, данные заносили в таблицу с последующим их анализом. Результаты. На основе полученных данных предложена оригинальная классификация посттравматических деформаций «ASPID», основанная на трёх критериях оценки - локализации деформации, степени смещения и целостности тазового кольца. При использовании классификации ASPID определяется локализация деформации: передней - A, верхней - S, задней - P и внутренней стенок - I, затем определяется смещение в диапазонах от 0-5 мм (0 степень смещения), 6-15 мм (1 степень смещения) и более 15 мм (2 степень смещения) и оценивается целостность тазового кольца со стороны вовлеченной вертлужной впадины - D0 (сохранение целостности тазового кольца) и D1 (нарушение целостности тазового кольца). При наличии металлоконструкции в области одной из стенок ставится пометка H (от английского «hardware»). Заключение. Предложенная классификация ASPID является удобной для практического использования и способствует рациональному планированию операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов соответствующего профиля.

Вертлужная впадина, эндопротезирование, посттравматическая деформация, классификация

Короткий адрес: https://sciup.org/142231540

IDR: 142231540 | УДК: 616.718.16-007.24-089.227.844-77-048.445 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-5-508-513

Текст научной статьи Обоснование использования оригинальной классификации посттравматических деформаций вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава

Автор, ответственный за переписку: Вячеслав Вячеславович Любчак, ,

Corresponding author: Viacheslav V. Lubchak, ,

Эндопротезирование является высокоэффективным методом хирургического лечения пациентов с заболеваниями, травмами и последствиями травм тазобедренного сустава, позволяющим в сравнительно короткие сроки купировать болевой синдром, восстановить функцию и, тем самым, улучшить качество жизни пациентов. С 1960 года данный метод лечения претерпел модернизацию хирургической техники, дизайна имплантатов и в настоящее время показывает хороший долгосрочный результат [1].

В мире ежегодно производится не менее миллиона операций первичного эндопротезирования тазобедрен- ного сустава [2]. Только в США в 2010 году эта цифра составляла 438 тыс. операций [3]. По данным ЦИТО им. Н.Н. Приорова, в 2018 году в России было выполнено 72270 операций по замене тазобедренного сустава [4]. По данным V. Pilz et al. (2018), в Германии в 2010 году количество операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава составило 213000, в 2016 году увеличилось на 9 % и составило 232000 операций (283 на 100 тыс. жителей), а к 2040 году прогнозируется рост числа операций данного вида до 288000 [5]. По данным ежегодного отчета Австралийского регистра эндопроте-

зирования (2018), количество операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава в 2012 году составило 38379, в 2018 году увеличилось на 12 % и составило 42972 операции [6]. Таким образом, приведенные данные указывают на стремительный ежегодный рост общего количества выполняемых операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава в мире.

Учитывая более чем пятидесятилетний опыт современного эндопротезирования тазобедренного сустава, показания для проведения данного вида хирургического вмешательства определены, а долгосрочные результаты, декларируемые в ежегодных отчетах регистров эндопротезирования различных стран, указывают на высокую эффективность данного метода лечения.

Основными показаниями для проведения операций по замене сустава являются деформирующий остеоартроз различной этиологии (в том числе идиопатический, в результате дисплазии, посттравматический), переломы шейки бедренной кости, аваскулярный некроз головки бедренной кости, ревматоидный полиартрит и патология, связанная с онкологическим поражением области тазобедренного сустава. Показания к первичному эндопротезированию с незначительными вариациями представлены в многочисленных публикациях, в том числе – регистрах эндопротезирования суставов, однако посттравматические коксартрозы с деформациями вертлужной впадины не идентифицируются или относятся к группе «прочих причин» [6].

Анализ публикаций по результатам первичного эндопротезирования тазобедренного сустава указывает на более низкие показатели выживаемости эндопротезов у пациентов с последствиями травм вертлужной впадины. R. Stibolt et al. (2018) отмечают относительно высокий уровень осложнений после первичного эндопротезирования у пациентов с последствиями переломов вертлужной впадины [7]. Z. Morison et al. (2016) в публикации результатов первичного эндопротезирования отмечают, что десятилетняя выживаемость эндопротезов у пациентов с посттравматическими коксартрозами составляет 70 % против 90 % у пациентов с другой патологией тазобедренного сустава (95 % ДИ, p < 0,001) [8]. S. Khurana et al. (2015) отмечают аналогичные тенденции и декларируют 12,5 % необходимость в повторных операциях по различным причинам при среднем сроке наблюдения 3,5 года после первичной артропластики [9]. J. Stibolt et al. (2018), проведя систематический обзор 1830 публикаций по проблеме, отмечают 10-летнюю выживаемость эндопротезов у пациентов с посттравматическими коксартрозами 83,74 %, что также ниже в сравнении с результатами первичного эндопротезирования по поводу других патологий [7]. В обзорной публикации K. Hamlin et al. (2017) указывают на отсутствие данных по результатам первичного эндопротезирования у пациентов после переломов вертлужной впадины. Авторы статьи предполагают, что отсутствие исчерпывающих данных по результатам первичного эндопротезирования у пациентов после травм вертлужной впадины может быть связано с относительно небольшим количеством случаев с указанной патологией (около 10 %), однако требует изучения с целью улучшения результатов [10]. Таким образом, приведённые выше материалы указывают на меньшую выживаемость имплантатов после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с посттравматическими деформациями вертлужной впадины.

Помимо классификаций острой травмы таза, ряд авторов пытается применять классификации ретроаце-табулярного остеолиза вертлужной впадины, разработанные для ревизионного эндопротезирования, такие как AAOS [15], DGOT [16], A.E. Gross и K.J. Saleh [17], W.G. Paprosky [18]. Классификации, разработанные для анализа ретроацетабулярного остеолиза, по сути своей являются системами оценки, предложенными исключительно для ревизионного эндопротезирования, и не могут отразить состояние костной основы в условиях посттравматических деформаций вертлужной впадины. Таким образом, представленные классификации для острой травмы вертлужной впадины и для оценки ретроацетабулярного остеолиза при ревизионном эндопротезирования являются специфичными и узконаправленными. Использование их для системной оценки состояния вертлужной впадины при посттравматических деформациях является малоинформативным и неперспективным, так как не отражает истинное состояние костной основы для имплантации вертлужного компонента при первичном эндопротезировании.

Цель исследования : обоснование и разработка оригинальной классификации посттравматических деформаций вертлужной впадины для первичного эндопротезирования тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По данным регистра эндопротезирования, в период с 2013 по 2018 год в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена было выполнено 1157 операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (ТБС) по поводу посттравматического коксартроза 3 ст. При анализе медицинской документации установили, что посттравматические деформации стенок вертлужной впадины имеются в 313 случаях (27 %). Из них компьютерные томограммы тазобедренных суставов до операции выполнялись у 117 пациентов. Таким образом, на основании критериев включения для дальнейшего анализа нами использовались 117 случаев первичного эндопротезирования ТБС с посттравматическими деформациями стенок вертлужной впадины. В данной выборке количество мужчин значительно превышает количество женщин (80 мужчин, 37 женщин), возраст больных колеблется от 43 до 76 лет, средний возраст составил 59 ± 7 лет. Из них в 9 случаях (8 %) выявлено нарушение целостности тазового кольца.

Методы исследования

При измерении степени смещения в процессе постобработки аксиальных срезов, полученных после выполнения КТ, проводили мультипланарные рекон- струкции изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с дополнительным контролем исходного положения таза в пространстве с применением 3D-реконструкций. Измерение смещения отломков (стенок) проводили между двумя параллельными плоскостями (линиями), проходящими по касательным к наиболее удаленным точкам контура деформации, образующимся в результате смещения отломков.

Для описания локализации деформаций мы использовали основные хирургические ориентиры вертлужной впадины при эндопротезировании, а именно, переднюю (А), верхнюю (S), заднюю (Р) и внутреннюю (I) стенки, что на латинице по первым буквам названия ориентиров позволило сформировать аббревиатуру ASPID (anterior, superior, posterior, internal walls, D – нарушение целостности тазового кольца (от англ. “pelvic discontinuity”). Данные, получаемые в результате таких измерений, вносили в таблицу, содержащую порядковый номер, ФИО пациента, номер истории болезни и столбцы, обозначающие ориентиры, принятые в основу работы, далее проводили анализ распределения значений в миллиметрах по каждой стенке вертлужной впадины с последующим построением гистограмм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основании таблицы, составленной при описании и анализе томограмм пациентов с посттравматическими деформациями вертлужной впадины, был проведен анализ распределения значений (величин смещения в мм) отдельно для каждой стенки.

В результате проведенного анализа выявлено, что количество случаев со смещением стенок на 5–6 мм значительно меньше, чем случаев со смещением от 0 до 4 и более 6 мм, таким образом, эти группы обособляются друг от друга. Также видно, что количество случаев со смещением стенок более 15 мм значительно больше, чем других случаев, что также позволяет обособить данную группу.

На основании анализа полученных данных нами разработаны три степени смещения для каждой стенки вертлужной впадины: 0 степень – 0–5 мм, 1 степень – 6–15 мм, 2 степень – более 15 мм. Во многом разбивка на данные интервалы обусловлена влиянием смещения стенок вертлужной впадины на прочностные свойства тазовых костей и, в результате, на надежность фиксации вертлужного компонента.

Оригинальный вид классификации представлен на рисунке 1.

A - передняя стенка ВВ;

S - верхняя стенка ВВ;

Р - задняя стенка ВВ;

I - внутренняя (медиальная) стенка ВВ; D - целостность тазового кольца (состоятельное/несостоятельное)

А(0,1,2) (Н) 5(0,1,2) (Н) Р(0,1,2) (Н) 1(0,1,2) (Н) D(0,1)

Степень смещения:

0 - менее 5 мм, 1 - 6-15 мм, 2 - более 15 мм / лизис стенки Нарушение целостности тазового кольца (PD):

0 - отсутствует, 1 - присутствует Наличие металлоконструкций маркируется Н (“hardware”)

Рис. 1. Классификация посттравматических деформаций вертлужной впадины ASPID

При использовании классификации ASPID на первом этапе мы определяем локализацию деформации: передней – A, верхней – S, задней – P и внутренней стенок – I, затем описываем ее в диапазонах от 0–5 мм (0 степень смещения), 6–15 мм (1 степень смещения) и более 15 мм (2 степень смещения), а также определяем целостность тазового кольца со стороны вовлеченной вертлужной впадины – D0 (сохранение целостности тазового кольца) и D1 (нарушение целостности тазового кольца). При наличии металлоконструкции в области одной из стенок ставится пометка H (от английского «hardware»).

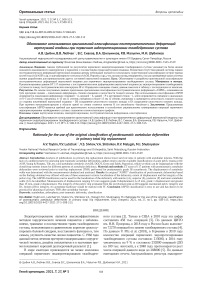

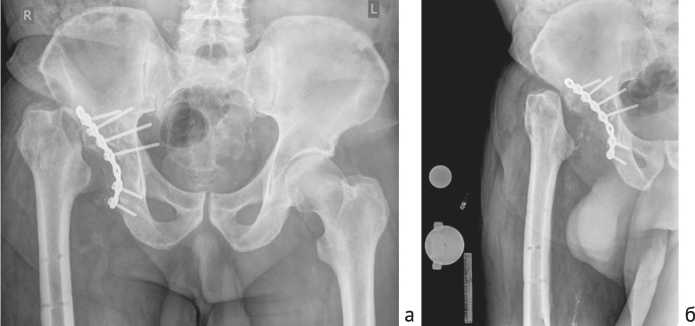

Клинический пример. Пациент Т., 62 лет, поступил для проведения эндопротезирования правого тазобедренного сустава по поводу посттравматического кок-сартроза III ст. (рис. 2).

В анамнезе в 2017 году в результате ДТП произошёл перелом вертлужной впадины, травматический вывих правого бедра. В январе 2018 года – металлоостеосинтез перелома, в послеоперационном периоде – рецидив вывиха бедра, попытка вправления и фиксация бедра АВФ.

При поступлении в клинику НМИЦ ТО им. Р.Р. Вреде-на было проведено комплексное обследование, в том числе рентгенография и КТ правого тазобедренного сустава. Учитывая тяжесть повреждения и выраженные посттравматические изменения анатомии, в качестве этапной подготовки к операции было выполнено прототипирование и 3D-моделирование вертлужной впадины (рис. 3).

По результатам обследования у пациента было выявлено отсутствие верхней и задней стенок вертлужной впадины, реконструктивная пластина и винты, ранее фиксировавшие костные фрагменты заднего края.

По предлагаемой нами оригинальной классификации ASPID формула деформации вертлужной впадины данного пациента выглядит следующим образом – A0S2P2HI0D0, что интерпретируется как смещение верхней и задней стенок вертлужной впадины более 15 мм или остеолиз (отсутствие стенки), наличие металлоконструкций в области задней стенки, целостность тазового кольца не нарушена.

Благодаря возможностям прототипирования, до операции были определены размеры вертлужного компонента (56 мм), позиция и размеры высокопористого замещающего блока (54 × 20 мм). Замещающий блок был использован в связи с отсутствием структурного аутотрансплантата, т.к. произошёл полный лизис головки на фоне посттравматического аваскулярного некроза. Детальное предоперационное планирование обеспечило проведение операции за 90 минут с кровопотерей 250 мл, был установлен эндопротез с гибридной фиксацией компонентов (рис. 4).

Рис. 2. Рентгенограммы, выполненные до операции: а – обзорная рентгенограмма таза; б – боковая проекция правого тазобедренного сустава

Рис. 3. Результат прототипирования правой вертлужной впадины, 3D-реконструкция в разных ракурсах

ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 4. Обзорная рентгенограмма таза пациента Т. после эндопротезирования правого тазобедренного сустава

В 2011 году в РНИИТО им. Р.Р. Вредена была предложена оригинальная классификация посттравматических коксартрозов, основанная на следующих рентгенологических ориентирах: подвздошно-гребешковая линия, подвздошно-седалищная линия, крыша вертлужной впадины, передний край вертлужной впадины, задний край вертлужной впадины [19, 20]. В предлагаемой системе оценки авторы выделяли три основных типа изменений, которые разделяются на типы в зависимости от смещения головки бедренной кости:

-

1 тип – головка бедренной кости нормально центрирована, сохранена сферичность вертлужной впадины, имеются незначительные изменения задней стенки, референтные линии не деформированы (подвздошногребешковая и подвздошно-седалищная линии);

-

2 тип – головка бедренной кости находится в состоянии подвывиха, присутствует значительное нарушение сферичности вертлужной впадины и значительные дефекты задней стенки вертлужной впадины. По степени смещения головки бедренной кости (по данным компьютерной томографии) группа делится на 2а, 2б и 2в подгруппы:

-

2б – смещение головки бедренной кости от 25 % до 50 % диаметра;

-

2в – смещение головки бедренной кости больше 50 % диаметра;

-

3 тип – полное нарушение анатомии тазобедренного сустава: деформация медиальной стенки и/или на-

- хождение головки бедренной кости за линией Келера, дефекты обеих стенок, а также деформация референтных линий и нестабильность тазового кольца.

Предлагаемая классификация, по сути, является первой попыткой систематизации случаев посттравматических повреждений вертлужной впадины применительно к обобщению и выбору тактики при первичном эндопротезировании и была рекомендована МЗ России в клинических рекомендациях 2016 года. Однако, к сожалению, с тех пор не нашла широкого применения, на что указывают публикации по проблеме. Более того, в случаях аваскулярного некроза головки бедренной кости вследствие травмы, использование предлагаемой системы оценки крайне затруднительно, таким образом, для представленного выше клинического примера предлагаемая классификация не пригодна.

А.Ю. Милюков (2012) предложил оригинальную классификацию повреждений вертлужной впадины [21]. Первым пунктом классификации является разделение всех больных на две большие группы: А – изолированные повреждения вертлужной впадины, В – в сочетании с повреждением тазового кольца. Вторым пунктом классификации автор проводит разделение вертлужной впадины на три сектора (I – лонный, II – подвздошный, III – седалищный). Третьим пунктом в классификации автор описывает направление миграции головки бедренной кости (табл. 1).

Таблица 1

Классификация повреждений вертлужной впадины А.Ю. Милюкова

Группа А – изолированные повреждения вертлужной впадины

|

Типы повреждений впадины |

I |

Лонный сектор |

|

II |

Подвздошный сектор |

|

|

III |

Седалищный сектор |

|

|

IV |

Сочетание повреждений подвздошного, седалищного и лонного секторов вместе |

|

|

Типы повреждения и дислокации головки бедра |

Cap 0 |

Нормальное положение |

|

Cap I |

В сторону подвздошного сектора |

|

|

Cap II |

В сторону седалищного сектора |

|

|

Cap III |

В сторону лонного сектора |

|

|

Cap IV |

В сторону дна или в полость таза |

|

|

Cap F |

Перелом головки |

Группа В – сочетанные повреждения вертлужной впадины

К варианту диагноза изолированного повреждения вертлужной впадины добавляется вариант диагноза повреждения тазового кольца

Представленные классификации однозначно имеют научную ценность и внесли вклад в развитие современной ортопедии, так как являются инициирующими в эволюции системного подхода применительно к пациентам с посттравматическими деформациями вертлужной впадины, однако, к сожалению, не нашли широкого применения. Среди недостатков предлагаемых классификаций в отношении рассматриваемых клинических ситуаций, по нашему мнению, основным является «привязка» систем оценки к позиции головки бедренной кости, так как в ряде случаев последняя отсутствует, что показано на клиническом примере. Таким образом, известные классификации невозможно использовать при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава при посттравматических деформациях вертлужной впадины, что видно по представленному клиническому примеру.

По нашему мнению, предлагаемая система оценки является легко воспроизводимой, универсальной (нет языковых барьеров) и позволяет детально описать вертлужную впадину, а использование цифробуквенного кода является достаточно удобным для формирования базы данных для дальнейшей статистической обработки.

Эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях посттравматических изменений вертлужной впадины зачастую является достаточно сложным оперативным вмешательством, что, в первую очередь, связано с трудностями имплантации вертлужного компонента эндопротеза. Анализ публикаций по проблеме указывает на отсутствие единой системы оценки состояния вертлужной впадины в условиях посттравматических изменений, вследствие чего представляемые в литературе данные являются разрозненными и не поддаются какому-либо обобщению и разработке системного подхода. По нашему мнению, представленная система оценки и отображение цифробуквенным кодом деформации вертлужной впадины позволяет достаточно точно описать указанные изменения опорных структур, отметить наличие металлоконструкций и состояние целостности тазового кольца. На наш взгляд, это даёт достаточно полное представление об ацетабулярной костной основе для проведения предоперационного планирования.

С одной стороны, предложенная классификация позволяет персонализировать данные для максимально точного планирования операции первичного эндопротезирования, с другой стороны, наличие цифробуквенной формулы позволяет собрать и структурировать данные для проведения статистической обработки, что, в свою очередь, может явиться ключевым фактором для дальнейшей разработки алгоритма выбора хирургической тактики. В настоящее время предлагаемая классификация используется для формирования базы данных и анализа результатов первичного эндопротезирования у пациентов с посттравматическими деформациями вертлужной впадины. Использование цифробуквенного кода значительно облегчает формирование достаточно подробной базы данных с указанием состояния каждой стенки вертлужной впадины, наличия металлоконструкций и состояния тазового кольца до операции, что в дальнейшем позволит детально анализировать совокупность факторов, которые могут быть причинами асептического расшатывания вертлужного компонента эндопротеза.

Основные принципы алгоритма выбора хирургической тактики в зависимости от локализации и степени смещения стенок вертлужной впадины, на наш взгляд, должны учитывать конгруэнтность стандартного полусферического вертлужного компонента «press-fit» фиксации и травматически изменённой вертлужной впадины. Кроме того, такой алгоритм основан на общих принципах первичного эндопротезирования и должен учитывать применение дополнительных опций, начиная с аутокостной пластики, дополнительной фиксации компонента винтами, использования опорных блоков из трабекулярного металла и заканчивая изготовлением достаточно сложных индивидуальных ацетабулярных систем, которые в ряде случаев крайне необходимы, так как изменённая в результате травмы костная основа вертлужной впадины не может обеспечить достаточную конгруэнтность для установки серийных конструкций. Более подробно алгоритм, основанный на перечисленных выше принципах, будет доработан нами и представлен в последующих публикациях.

ВЫВОДЫ

-

1. В настоящее время ни одна из существующих тических деформаций, что, в свою очередь, затрудня-классификаций посттравматического коксартроза не ет полноценное предоперационное планирование при позволяет описать с необходимой детализацией состо- первичном эндопротезировании тазобедренного суста-яние вертлужной впадины при наличии ее посттравма- ва у данной группы пациентов.

-

2. Предложенная классификация ASPID, основанная на проведенных КТ-исследованиях и обследовании 117 профильных пациентов, позволяет описать состояние вертлужной впадины при её посттравматических де-

- формациях, является удобной для практического использования и способствует рациональному планированию операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов соответствующего профиля.

Список литературы Обоснование использования оригинальной классификации посттравматических деформаций вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава

- Karachalios T., Komnos G., Koutalos A. Total hip arthroplasty: Survival and modes of failure // EFORT Open Rev. 2018. Vol. 3, No 5. P. 232-239. DOI: 10.1302/2058-5241.3.170068.

- Hip arthroplasty / R. Pivec, AJ. Johnson, S.C. Mears, M.A. Mont // Lancet. 2012. Vol. 380, No 9855. P. 1768-1777. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60607-2.

- Clinically important improvement thresholds for Harris Hip Score and its ability to predict revision risk after primary total hip arthroplasty / J.A. Singh, C. Schleck, S. Harmsen, D. Lewallen // BMC Musculoskelet. Disord. 2016. Vol. 17. P. 256. DOI: 10.1186/s12891-016-1106-8.

- Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2018 году: сборник / Сост. Андреева Т.М., Огрызко Е.В., Попова М.М. Под ред. Н.А. Еськина. М.: ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 2019. 166 c.

- Pilz V., Hanstein T., Skripitz R. Projections of primary hip arthroplasty in Germany until 2040 // Acta Orthopaedica. 2018. Vol. 89, No 3. P. 308-313. DOI: 10.1080/17453674.2018.1446463.

- Total hip arthroplasty for posttraumatic osteoarthritis following acetabular fracture: A systematic review of characteristics, outcomes, and complications / J. Stibolt Jr., H.A. Patel, S.R. Huntley, E.J. Lehtonen, A.B. Shah, S.M. Naranje // Chin. J. Traumatol. 2018. Vol. 21, No 3. P. 176181. DOI: 10.1016/j.cjtee.2018.02.004.

- Total hip arthroplasty after acetabular fracture is associated with lower survivorship and more complications / Z. Morison, D.J. Moojen, A. Nauth, J. Hall, M.D. McKee, J.P. Waddell, E.H. Shemitsch // Clin. Orthop. Relat. Res. 2016. Vol. 474, No 2. P. 392-398. DOI: 10.1007/s11999-015-4509-1.

- Total hip arthroplasty for posttraumatic osteoarthritis of the hip fares worse than THA for primary osteoarthritis / S. Khurana, T.B. Nobel, J.S. Merkow, M. Walsh, K.A. Egol // Am. J. Orthop. (Belle Mead NJ). 2015. Vol. 44, No 7. P. 321-325.

- Should total hip arthroplasty be performed acutely in the treatment of acetabular fractures in elderly or used as a salvage procedure only? / K. Hamlin, G. Lazaraviciute, M. Koullouros, T. Chouari, I.M. Stevenson, S.W. Hamilton // Indian J. Orthop. 2017. Vol. 51, No 4. P. 421-433. DOI: 10.4103/ ortho.IJOrtho_138_16.

- Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с обширными посттравматическими дефектами вертлужной впадины / A.А. Пронских, К.Н. Харитонов, В.Ю. Кузин, М.В. Ефименко, О.И. Голенков, В.В. Павлов // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29253 (дата обращения: 08.03.2021).

- Fracture and dislocation classification compendium-2018 / E.G. Meinberg, J. Agel, C.S. Roberts, M.D. Karam, J.F. Kellam // J. Orthop. Trauma. 2018. Vol. 32, No Suppl. 1. P. S1-S170. DOI: 10.1097/BOT.0000000000001063.

- Pelvic ring disruptions: effective classification system and treatment protocols / A.R. Burgess, B.J. Eastridge, J.W. Young, T.S. Ellison, P.S. Ellison Jr., A. Poka, G.H. Bathon, R.J. Brumback // J. Trauma. 1990. Vol. 30, No 7. P. 848-856.

- Tile M. Pelvic ring fractures: should they be fixed? // J. Bone Joint Surg. Br. 1988. Vol. 70, No 1. P. 1-12. DOI: 10.1302/0301-620X.70B1.3276697.

- Classification and management of acetabular abnormalities in total hip arthroplasty / J.A. D'Antonio, W.N. Capello, L.S. Borden, W.L. Bargar, B.F. Bierbaum, W.G. Boettcher. M.E. Steinberg, S.D. Stulberg, J.H. Wedge // Clin. Orthop. Relat. Res. 1989. No 243. P.126-137.

- Bettin D., Katthagen B.D. Die DGOT-Klassifikation von Knochendefekten bei Huft-Totalendoprothesen-Revisionsoperationen // Z. Orthop. Ihre. Grenzgeb. 1997. Vol. 135, No 4. P. 281-284. DOI: 10.1055/s-2008-1039389.

- Development, test reliability and validation of a classification for revision hip arthroplasty / K.J. Saleh, J. Holtzman, L. Gafnia Saleh, G. Jaroszynski, P. Wong, I. Woodgate, A. Davis, A.E. Gross // J. Orthop. Res. 2001. Vol. 19, No 1. P. 50-56. DOI: 10.1016/S0736-0266(00)00021-8.

- Paprosky W.G., Perona P.G., Lawrence J.M. Acetabular defect classification and surgical reconstruction in revision arthroplasty. A 6-year follow-up evaluation // J. Arthroplasty. 1994. Vol. 9, No 1. P. 33-44. DOI: 10.1016/0883-5403(94)90135-x.

- Чиладзе И.Т. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях переломов вертлужной впадины: автореф... дис. канд. мед. наук. СПб., 2011. 27 с.

- Выбор способа имплантации вертлужного компонента на основе рабочей классификации последствий переломов вертлужной впадины / Р.М. Тихилов, И.И. Шубняков, И.Т. Чиладзе, Д.Г. Плиев, М.Т. Шорустамов, В.А. Артюх, А.В. Амбросенков, В.В. Близнюков, А.А. Мясоедов // Травматология и ортопедия России. 2011. № 2 (60). С. 37-43.

- Милюков А.Ю. Классификация повреждений вертлужной впадины // Медицина и образование в Сибири. 2012. № 2. С. 53-54.