Обоснование экономической целесообразности развития агломераций муниципальных образований в Сибирском федеральном округе

Автор: Меркурьев Владимир Владимирович, Мягков Евгений Владимирович, Косинский Петр Дмитриевич, Чупрякова Алена Григорьевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (72), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные показатели развития агломераций, которые образуют Сибирскую конурбацию. Регионы имеют высокую плотность населения, за исключением северной части Томской области. Самой высоко урбанизированной территорией в конурбации является Кемеровская область. Суммарный потенциал численности населения конурбации составляет более 8 миллионов человек (около половины населения СФО), что делает ее одной из крупнейших систем расселения России. Произведен анализ основных показателей социально-экономического развития Кемеровской агломерации. Определены предпосылки формирования агломерации муниципальных образований в Сибирском федеральном округе и произведен расчет социально - экономических параметров Кемеровской агломерации, который доказывает целесообразность развития новых территориальных объектов - агломераций муниципальных образований.

Сибирский федеральный округ, региональное управление, агломерации, агломерации муниципальных образований, обоснование экономической целесообразности

Короткий адрес: https://sciup.org/143179455

IDR: 143179455

Текст научной статьи Обоснование экономической целесообразности развития агломераций муниципальных образований в Сибирском федеральном округе

Наша страна на протяжении всего двадцатого века переживала «урбанистический бум», являясь преимущественно аграрной в 19 веке с сельским населением, к концу двадцатого века стала высоко урбанизированной, почти 75% населения стало городским. При этом с точки зрения темпов экономического роста города с населением более 250 000 человек показывали самые высокие результаты. Также в этих городах еще в советский период времени наблюдалось такое явление как маятниковая миграция, в основном сезонного характера связанная с поездками на дачу. По количеству дачных участков у городского населения наша страна лидирует и по настоящее время. По оценкам до половины населения имеет свои дачные участки. Таким образом, все крупные города исторически имели маятниковую миграцию, что является одним из признаков агломерации. Города Сибири в этом плане не были исключением, так как, несмотря на суровые климатические условия, в летний период в южной части Сибири наблюдается довольно высокий температурный режим.

С переходом России на рыночную экономику система расселения советского периода времени подверглась значительным кризисным явлениям, так как ранее применялась политика выравнивания и значительно субсидировались территории национальных окраин, Сибирь и Дальний Восток, а также сельские территории и малые города. Сегодня политика межбюджетного выравнивания проводится, но она в силу высоких стандартов жизни в крупных городах и недостаточности финансирования является малоэффективной. Как следствие,

Еще в рубриках

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

-

■ Формирование территориальных образований мезоэкономическ ого уровня (на примере Красноярского края)

-

• Оценка социальноэкономического положения и потенциала развития Сибирского федерального округа

-

• Позиционировани е Красноярского края среди регионов РФ по уровню инклюзивного развития

население из малых муниципальных образований и деревень севера и востока страны перебирается в крупные городские агломерации центральной и южной частей нашей страны. Таким образом, с целью сохранения и привлечения населения на территорию Сибирского федерального округа необходимо создание конкурентных по уровню качества жизни городских систем, таковыми на данный момент могут являться только агломерации муниципальных образований. Очевидно, что концентрация населения и промышленного производства в Московской и Санкт-Петербургской агломерации с учетом масштабов страны в стратегическом горизонте будет низкоэффективным. А население, которое покинуло территорию Сибири и Дальнего Востока с целью постоянного проживания в Европейской части страны, вернуть в экономику этих регионов будет невозможно или финансово затратно. Учитывая геостратегическое значение данных территорий, необходимо в кратчайшие сроки разработать и утвердить программу социальноэкономического развития Сибирского федерального округа с привлечением существенных федеральных средств. Точками роста данной программы должны стать агломерации муниципальных образований.

Результаты и их обсуждение

В настоящее время в крупнейших агломерациях проживают более 50% населения страны, при этом площадь этих территорий менее 3% и процесс концентрации населения в этих территориях продолжается. За последние 10 лет население крупнейших агломераций с численностью более 500 000 человек (36 ед.), выросла более чем на 5 млн человек, суммарная численность населения составила свыше 70 млн человек. Рост численности населения агломераций в основном происходит из-за оттока населения с сельской местности, севера и востока страны, в том числе и с территории Сибири.

С начала 2000-х годов прослеживается зависимость между миграционным приростом/оттоком населения и численностью города. Стоит обратить внимание, что в последние годы доля ВРП крупнейших агломераций Москвы и Санкт-Петербурга сокращается. Это может говорить о том, что эти агломерации достигли предела агломерационного эффекта и дальнейшее концентрация населения в этих населенных пунктах

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

-

• Пространственны е аспекты развития экономики: теория и практика

-

• Подходы к содержанию понятия «урбанизированна я территория» в современных экономических исследованиях

-

• Социальное и экономическое развитие северных территорий Дальнего Востока (на примере муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области)

экономически нецелесообразна. Стоит обратить внимание также на «перегретый» рынок недвижимости столицы. Высокая стоимость приобретения жилья не компенсируется более высокими зарплатами. В связи с этим целесообразно рассмотреть развитие восточных агломераций, особого внимания заслуживает Сибирская конурбация.

Неоднократно высказывались предложения даже о переносе столицы в город Новосибирск, как 3-го по численности города страны, расположенного в географическом центре России. Учитывая геостратегическое положение региона, такую возможность исключать нельзя. Принимая во внимание, что такой опыт в нашей стране уже был, когда Петр I сделал столицей нашей страны город Санкт-Петербург как представляющий на тот момент особый геостратегический интерес. Изначально сложная для освоения территория (болотистая местность, близость к границе) постепенно преобразилась в один из крупнейших и самых красивых городов мира. Поэтому у Новосибирска, а точнее Сибирской конурбации, есть все предпосылки для этого.

Учитывая удаленность Новосибирска от европейской части страны (где проживает большая часть населения страны), рассматривать его в роли столицы 10–20 лет назад было нецелесообразно, сейчас этот фактор нивелируется развитием современных информационных технологий, которые позволяют в удаленном дистанционном формате получать большинство государственных услуг (например, развитие Портала государственных услуг).

Развитие агломераций дает не только социально-экономический эффект ядру агломерации (городу), но и стимулирует развитие периферийной зоны агломерации, куда могут входить малые города и сельские населенные пункты, что в целом им дает «вторую жизнь». Особенно развитие малых муниципальных образований стимулировал период пандемии, когда часть населения смогла удаленно работать в крупных фирмах и получать более высокую зарплату, при этом, не неся расходов на переезд и приобретение в несколько раз (а иногда десятков раз) более дорого жилья.

В Сибири выделяют значительное количество агломераций, в том числе Омскую, Красноярскую, Кемеровскую, Новокузнецкую, Барнаульскую, Иркутскую и Новосибирскую. При этом Кемеровская, Новокузнецкая, Барнаульская и Новосибирская потенциально образуют Сибирскую конурбацию, одно из крупнейших территориальных образований в России.

Кемеровскую и Новокузнецкую агломерации часто рассматривают как единую двухъядерную агломерацию – Кузбасская.

Рассмотрим более подробно основные показатели развития агломераций, которые потенциально образуют Сибирскую конурбацию (таблица 1.)

Таблица 1. Основные показатели развития регионов, входящих в Сибирскую конурбацию и образующих агломерации муниципальных образований (по состоянию на 1.01.2020)

|

1 | 3 |

S о Е се 8 s ►г д |

2 S и 1 |

О ^ П iI 1 О С Я » Е 5 ° Ы S о |

е: X 5 Е £ S 6 = |

ё е 5 8 |

3 в 5 - 5 i 5 8 5 я1 и |

б 1 н ^ g д се cij 15 § п >= У ” 3 § 3 8 1 | S U m Й 2. о |

|

|

Алтайская (Барнаульская) |

2317,1 |

56,9 |

12 |

13,8 |

-4.9 |

27962 |

||

|

Кузбасская (Кемеровская и Новокузнецкая) |

2657.8 |

86 |

20 |

27,8 |

-5,2 |

41770 |

||

|

Томская |

1079,3 |

72,4 |

6 |

3.4 |

-1,4 |

45526 |

||

|

Новосибирская |

2798,2 |

79,2 |

14 |

15.7 |

-2 |

39076 |

||

|

Итого в конурбации |

8852,4 |

73.625 |

52 |

15,175 |

-3,375 |

38583,5 |

||

Как видно из представленной таблицы, регионы имеют высокую плотность населения, за исключением северной части Томской области. Самой высоко урбанизированной территорией в конурбации является Кемеровская область-Кузбасс. Суммарный потенциал численности населения конурбации составляет более 8 миллионов человек (около половины населения СФО), что делает ее одной из крупнейших систем расселения России.

Эта идея была обсуждена в рамках II Всероссийской конференции, посвященной развитию агломераций в России, которая проходила в городе Новосибирск в мае 2015 года. Создание так называемой «Суперконурбации», «Мегаконурбации» на территории Западной Сибири, которая будет располагаться на территории, нескольких субъектов федерации предполагает более системный подход в региональном управлении и позволяет взглянуть на агломерационные связи, существующие не только в рамках регионов между муниципальными образованиями, но и выявить агломерационные связи, которые существуют на межрегиональном уровне. Для усиления агломерационных связей между агломерациями Сибирской конурбации необходимо развитие действующей инфраструктуры. Строительство высокоскоростных магистралей с высокой пропускной способностью между Новосибирском, Кемерово, Томском, Барнаулом и Новокузнецком, возможно даже Омском (расстояние более 600 км) значительно увеличит транспортную доступность, что является одним из принципов определения агломераций. Например, в проекте Федерального закона «О городских агломерациях» одним из критериев определения границ агломераций является транспортная доступность до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех муниципальных образований и населенных пунктов [10]. Учитывая, что рабочий день составляет 8 часов, а разрешенная максимальная скорость на федеральных трассах в среднем составляет порядка 90 км/ч., то потенциальный радиус агломерации составит 360 километров. Таким образом, в случае принятия данного ФЗ Сибирскую конурбацию можно будет считать многоядерной агломерацией. Строительство высокоскоростных дорог значительно увеличивает интенсивность агломерационных связей. Примером может выступать скоростная 4-полосная автомобильная дорога 1 категории Кемерово – Новокузнецк с разрешенной максимальной скоростью до 130 км/ч.

Также стоит отметить, что за прошедший период времени произошло значительное развитие информационнокоммуникационных технологий, которые позволяют производить значительную часть коммуникаций вне зависимости от расстояния. Доступность для бизнеса и населения доступа к высококачественному широкополосному Интернету должно быть одним из приоритетов развития инфраструктуры агломераций муниципальных образований. Развитие высокой плотности коммуникаций должно способствовать развитию деловой активности и реализации масштабных инвестиционных проектов.

Подобные конурбации (агломерации высшего уровня) и создают современный каркас расселения страны, их роль и влияние с каждым годом только возрастает. Возникновение определенных систем федерального значения, которые имеют интенсивные связи между собой, требуют новых подходов в управлении. Ранее предпринимались попытки рассмотреть подходы и модели управления агломерациями. Но в большинстве подходов рассматривались агломерации в масштабах одного региона, соответственно управление и координация предусматривалась на региональном уровне. Стоит отметить, что единый подход к управлению развитием агломерациями до сих пор не выработан, большинство исследователей склоняются к договорной модели, заключению межмуниципальных соглашений и созданию единого координирующего органа.

Управление конурбациями, агломерациями межрегионального значения требуют управления федерального уровня. Таким уровнем, например, могут выступить Полномочные представители Президента в федеральных округах, но стоит обратить внимание, что их роль и функции в Федеральных округах значительно шире, а аппарат управления не рассчитывался для решения таких специализированных задач.

Авторы считают, что разработка планов социальноэкономического развития каждого региона не отображает весь перечень существующих связей, а также не позволяет рассмотреть возможность коллаборации в социальных сферах: наука, образование, медицина, культура. Соседние регионы чаще рассматриваются как конкуренты, а не как партнеры. Только скоординированная политика, в том числе единые планы социально-экономического развития способны системно отразить все элементы и происходящие процессы. В противном случае региональная политика не может иметь системного характера.

Обоснование экономической целесообразности развития агломерации уже не нова, но в каждом случае требует адаптации к уникальным условиям и специфики развития каждого региона и муниципальных образований в него входящих. Далее на примере Кемеровской области – Кузбасса более подробно разберем предпосылки формирования и развития агломераций, а также проведем их экономическое обоснование.

Регион помимо высокой степени урбанизации и высокой плотности населения характеризуется близкорасположенными к друг-другу городами промышленной направленности. Это является благоприятным фактором возникновения плотных агломерационных связей и развития агломераций. Такая близость позволяет всем жителям региона пользоваться услугами центров городских агломераций в Кемерово и Новокузнецке, а также иметь широкий выбор мест работы. С этой точки зрения границы агломераций являются динамичными и весьма условными и не всегда определяются транспортной доступностью в рамках какого-то условного временного периода (например, полутора -двухчасовой доступностью).

На территории области исторически выделяют 2 агломерации -Кемеровскую и Новокузнецкую (сейчас их назвали Северная и Южная агломерации), в некоторых случаях говорят о существовании двухъядерной агломерации или Кузбасской конурбации. Общая численность жителей Кемеровской агломерации составляет более 730 тысяч человек, Новокузнецкой - более 1,3 млн. человек

Впервые термин агломерация был использован в Законе Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года» [9]. В указанном нормативно-правовом акте предполагалось, что на основе двух исторически сложившихся центров притяжения муниципальных образований Кемерово и Новокузнецк будет происходить развитие современных агломераций и это будет одной их главных точек роста социальноэкономического развития региона.

В законе данные агломерации рассматривались как единая двухъядерная агломерация с центрами в Кемерово и Новокузнецке. В Кемеровскую агломерацию, согласно стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 г., вошли [9]: гг. Кемерово, Березовский, Новокузнецк, Киселевск, Прокопьевск, Осинники, Калтан, Мыски, Междуреченск, Кемеровский район, Топкинский район, г., часть Новокузнецкого и Прокопьевского районов.

Определение ядер агломерации обусловлено следующими экономическими показателями [8]:

-

- Кемеровский городской округ: центр обрабатывающего производства (23,0% от общеобластного); производства и распределения электроэнергии, газа и воды (38,4% от общеобластного), инвестиций в основной капитал (17,7% от общеобластного), оборота розничной торговли (31,8% от общеобластного), объема платных услуг населению (42,3% от общеобластного), вводу в действие жилых домов (24,9% от общеобластного), удельный вес доходов бюджета округа в областном консолидированном бюджете (17,5%).

-

- Новокузнецкий городской округ: центр добывающего производства (17,2% от общеобластного), обрабатывающего

производства (55% от общеобластного); производства и распределения электроэнергии, газа и воды (16,9% от общеобластного), инвестиций в основной капитал (16,5% от общеобластного), оборота розничной торговли (26,9% от общеобластного), объема платных услуг населению (19,5% от общеобластного), вводу в действие жилых домов (19,3% от общеобластного), удельный вес доходов бюджета округа в областном консолидированном бюджете (18,6% от общеобластного).

О привлекательности данных муниципальных образований для проживания говорят данные по вводу жилых домов, а также по обороту розничной торговли и объему платных услуг населению. Это связано, в первую очередь, с тем, что в современном обществе важную роль занимает сфера услуг и торговли, а также проживание в современном комфортном жилье. Развитие торговли (оборот торговли на душу населения в Кемерово на 61,1% выше среднеобластного, а в Новокузнецке на 34,4%) и платных услуг (объем платных услуг на душу населения в Кемерово на 220% выше среднеобластного, а в Новокузнецке 97,5% от среднеобластного) в данных муниципалитетах объясняется тем, что сферой торговли и услуг пользуются не только жители данных городских округов, но и жители соседних муниципальных образований, что подтверждает факт маятниковых миграций.

Предпосылками создания агломераций в данных муниципальных образованиях, по мнению авторов исследования, служат данные по вводу жилых домов на 1000 жителей. Лидерами здесь являются Кемеровский (в 3,3 раза выше среднеобластного) и Новокузнецкий (в 2,3 раза выше среднеобластного) муниципальные районы. Развитие периферийных зон (какими являются Кемеровский и Новокузнецкий районы) считается признаком и обязательным условием формирования агломерации. Таким образом, в Кемеровском муниципальном районе идет развитие периферийной зоны более высокими темпами, а значит и для формирования агломерации больше предпосылок [8].

Авторами [2] методом экспертного опроса проведено изучение социально-экономических предпосылок и факторов развития агломераций. В качестве экспертов данного исследования выступали руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав агломераций, предприниматели, ученые-экономисты вузов г. Новокузнецка и г. Кемерово.

В результате исследования авторами были определены сильные и слабые стороны Кемеровской агломерации:

Сильные стороны:

-

1. Высокая местная идентичность (с большей любовью относятся к месту своего жительства жители г. Кемерово и Кемеровского района).

-

2. Низкая актуальность проблем взаимодействия жителей и власти.

-

3. Средний уровень социального благополучия по показателям оценок качества жизни населения, уверенности в завтрашнем дне и возможности улучшить свое материальное положение.

-

4. Лояльность жителей к местным органам власти: высокая информированность их работой и информированность о ней.

-

5. Наличие у жителей опыта общественно полезной деятельности.

Слабые стороны:

-

1. Несформированность единого социального пространства.

-

2. Однонаправленность внутриагломерационных поездок в

-

3. Зависимость оценок качества жизни населения от социально-экономической ситуации в обществе.

-

4. Слабая представленность инициативных форм социально полезной деятельности среди населения.

-

5. Слабая развитость ценностей и норм обобщенного доверия в обществе.

-

6. Неудовлетворительное состояние дорог.

-

7. Недостаточное количество детских и спортивных площадок.

-

8. Обветшание жилищного фонда.

-

9. Неблагоустроенность улиц, дворовых территорий.

-

10. Увеличение доли маргинальных слоев населения: бомжей, алкоголиков, наркоманов [2, с. 98-99].

г. Кемерово мешает развиваться социальной и экономической инфраструктуре в других населенных пунктах агломерации.

Проанализируем более подробно основные показатели социально-экономического развития северной части Кемеровской агломерации (Кемерово и Кемеровский район).

г. Кемерово – это административный, экономический, научный, культурный, транспортный и промышленный центр Сибири, административный центр Кемеровской области и Кемеровской агломерации, является первым по численности и плотности населения городом в Кемеровской области. Экономикогеографическое расположение города является выгодным, т.к. он расположен на пересечении транспортных путей – международный аэропорт, железная дорога с выходом на Транссибирскую магистраль, близок к федеральной автомобильной трассе М-53, имеет речной порт местного значения, близок к динамично развивающимся азиатским рынкам. Удачное градостроительное решение компоновки города позволяет расширить границы города без существенной реконструкции и сноса.

В структуре экономики города преобладает сфера услуг, в частности общественный сектор (образование, здравоохранение, государственное управление). Также развиты обрабатывающие производства, в том числе пищевая промышленность, химическая промышленность, производство кокса [1].

Основные параметры рассматриваемых муниципальных образований приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Основные параметры г. Кемерово и Кемеровского района [12]

|

Наименование параметра |

Ед. изм. |

г. Кемерово |

Кемеровский муниципальный район |

|

Население на 01.01.2018 |

чел. |

558973 |

46521 |

|

Площадь |

кв. км |

282,3 |

4299,734 |

|

Плотность населения |

чел./ кв. км |

1980.07 |

10,82 |

|

Административнотерриториальное деление |

5 районов: Заводский (в ТОМ числе ж.р Пионер и ^лиййй^жшз). Кировский, Ленинский, Рудничный (в том числе ж.р. Кедровка, Промышленновс к: ш, Лесная Поляна), Центральный |

9 территориальных управлений: АР£1ЛПьевскде, Береговое, Березовское, Елыкаевское. Звездное. Суховское, Щегловскре, Ягун о вскр е , Ясногорское |

Численность населения г. Кемерово ежегодно увеличивается: в 2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличение составило 3,1 %. В Кемеровском районе увеличение за аналогичный период составило 2,4 %. В структуре населения г. Кемерово и Кемеровского района наибольшая доля населения приходится на население трудоспособного возраста и ежегодно составляет более 59 % в г. Кемерово и более 54 % в Кемеровском районе.

Однако, у этих муниципальных образований в течение анализируемого периода наблюдается ежегодное сокращение доли населения трудоспособного возраста в общей численности населения (на 3,1 % в г. Кемерово и 4,3 % в Кемеровском районе) и увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста (на 1,5 % в г. Кемерово и 0,6 % в Кемеровском районе) и старше трудоспособного возраста (на 1,6 % в г. Кемерово и 3,6 % в Кемеровском районе).

Таким образом, в рассматриваемых муниципальных образованиях возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при котором происходит старение населения [3, с. 103].

В г. Кемерово ежегодно сокращается среднегодовая численность работников организаций. Если в 2015 г. среднегодовая численность работников организаций составляла 225,5 тыс. чел., то в 2019 г. – на 25,2 тыс. чел. или на 11,2 % меньше, чем в 2015г. В Кемеровском муниципальном районе данный показатель является более стабильным: ежегодно его значение составляет от 16 до 18 тыс. чел.

Уровень безработицы в Кемеровском районе выше, чем в г. Кемерово. В 2019 г. в Кемеровском районе уровень безработицы составил 2,1 %, а в г. Кемерово – 1,2 %. В среднем уровень безработицы по Кемеровской области в 2017 г. составил 1,7 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (включая субъектов малого предпринимательства) в рассматриваемых муниципальных образованиях Кемеровской агломерации ежегодно увеличивается и является больше, чем в среднем по Кемеровской области. В Кемеровском районе значение данного показателя ежегодно больше, чем в г. Кемерово, но не более, чем на 8 %.

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на конец года, в % от общего числа семей, в 2019 г. в г. Кемерово составило 3,4 % (имеется тенденция увеличения значения данного показателя), а в Кемеровском районе – 3,3 % (имеется тенденция сокращения значения данного показателя).

Оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения (в фактически действовавших ценах) в г. Кемерово ежегодно составляет от 180 до 200 тыс. руб., а в Кемеровском муниципальном районе – от 50 до 90 тыс. руб. Объем платных услуг в рассматриваемых муниципальных образованиях в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 4 %.

Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета в г. Кемерово до 2015 г. ежегодно увеличивалась (в 2015 г. по сравнению с 2013 г. сумма инвестиций увеличилась на 73,4 %), а в 2018 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 35,8 %. В Кемеровском районе сумма инвестиций в 2014-2018 гг. значительно сократилась по сравнению с 2013 г. (более, чем в 3 раза).

Индекс потребительных цен (тарифов) на услуги (декабрь к декабрю предыдущего года) по Кемеровской области в 2016-2019 гг. был ниже, чем в 2013-2015 гг. [11].

Деятельность по комплексному развитию территории города, повышению жизненного уровня граждан осуществляется органами местного самоуправления, которые для этих целей формируют местный бюджет.

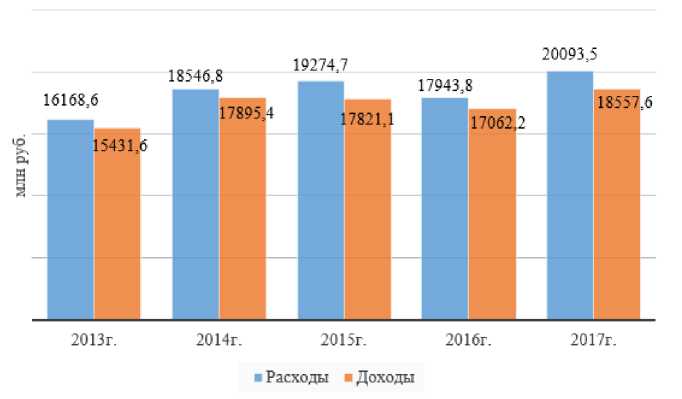

Ежегодно с 2013 г. бюджет г. Кемерово исполняется с дефицитом в сумме более 650 млн руб. (в 2012 г. бюджет был исполнен с дефицитом в сумме 61,9 млн руб.) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов бюджета г. Кемерово

Основным и наиболее стабильным источником формирования доходной части бюджета в г. Кемерово является налог на доходы физических лиц и ежегодно составляет более 15 %.

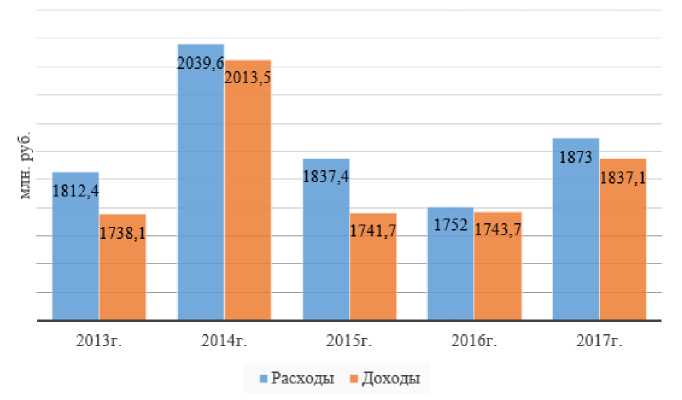

Бюджет Кемеровского муниципального района в 2013 г. был исполнен с дефицитом в сумме 74,3 млн руб., в 2014 г. – 26,1 млн руб., в 2015 г. – 95,7 млн руб., в 2016 г. – 8,3 млн руб., а в 2017 г. – 35,9 млн руб. Динамика доходов и расходов бюджета района представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика доходов и расходов бюджета Кемеровского муниципального района

Основным источником формирования доходной части бюджета района ежегодно являются безвозмездные поступления и составляют более 50 % суммы доходов бюджета. Следует отметить, что ежегодно в структуре доходов бюджета доля безвозмездных поступлений сокращается (с 75,3 % в 2013 г. до 57,4 % в 2017 г.), а доля налоговых и неналоговых доходов увеличивается. В структуре налоговых доходов более 85 % ежегодно составляет НДФЛ, а в структуре неналоговых доходов – аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (ежегодно более 55 %).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетов рассматриваемых муниципальных образований г ежегодно приходится на образование и составляет более 37 % в г. Кемерово и более 31 % в Кемеровском районе. Другими значимыми расходами бюджетов являются расходы на социальную политику и ЖКХ.

Подводя итог вышеизложенному, сделаем вывод, что в течение рассматриваемого периода основные показатели социальноэкономического развития г. Кемерово и Кемеровского муниципального района (округа) имели разнонаправленную динамику. Бюджет рассматриваемых муниципальных образований ежегодно исполнялся с дефицитом. Основным источником формирования доходной части бюджета г. Кемерово является налог на доходы физических лиц, а Кемеровского района – безвозмездные поступления. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетов города и района ежегодно приходится на образование, социальную политику и ЖКХ.

Для формирования целостного представления о процессах, реализующихся в агломерации, нужна адекватная информационная база с соответствующей классификацией показателей и совместимыми программными продуктами. Информационная база агломерации муниципальных образований, создаваемая по единой методологии, в одной программной среде, позволит без особых технических сложностей использовать ее обширную информацию для анализа и прогнозирования реализации практически всех элементов и мероприятий, связанных с экономическим развитием муниципальных образований [12, с. 197].

Заключение

В рамках данной статьи рассмотрены основные показатели развития агломераций, которые образуют Сибирскую конурбацию. Регионы имеют высокую плотность населения, за исключением северной части Томской области. Самой высоко урбанизированной территорией в конурбации является Кемеровская область. Суммарный потенциал численности населения конурбации составляет более 8 миллионов человек (около половины населения СФО), что делает ее одной из крупнейших систем расселения России.

Проведен анализ основных показателей социальноэкономического развития Кемеровской агломерации. Определены предпосылки формирования агломерации муниципальных образований в Сибирском федеральном округе и произведен расчет социально – экономических параметров Кемеровской агломерации, который доказывает целесообразность развития новых территориальных объектов – агломераций муниципальных образований.

Донскова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гуманитарного ун-та, 2012. – 213 с.

Томилин // Вестник Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. – 2016. – № 6. – С. 155161. – EDN WBUFMJ.

← Предыдущая публикация

Следующая публикация →

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя*

Сайт

Email*

Отправить комментарий

Название издания: "Региональная экономика и управление: электронный научный журнал"

Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 45106 от 19 мая

2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр научно-исследовательских проектов"

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

Тел. 8-951-354-54-84

Подписаться на новости

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Правила отзыва (ретракции/ретрагирования) статьи от публикации Публичная оферта

Все права защищены © 2005-2023 Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр научно-исследовательских проектов»

Список литературы Обоснование экономической целесообразности развития агломераций муниципальных образований в Сибирском федеральном округе

- Администрация города Кемерово: (официальный сайт) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kemerovo.ru/ (дата обращения 20.05.2018).

- Городская агломерация: состояние, проблемы, пути развития: (на примере Кемеровской области) / [В. А. Шабашев, Л. Л. Зобова, Р. В. Бабун, отв. ред. В. А. Шабашев]. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. - 178 с.

- Донскова, Л.И. Статистика: теория и практика: учеб. пособие для направления «Менеджмент и экономика» / Л. И. Донскова. - Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гуманитарного ун-та, 2012. - 213 с.

- Каратаев, Е. М. Создание межмуниципальных учреждений в агломерациях городов как инструмент развития жилищно-коммунального хозяйства / Е. М. Каратаев, В. В. Меркурьев // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12-2(77). - С. 259-262.

- Косинский, П. Д. Институциональные основы развития местного самоуправления: теоретические представления и реальность / П. Д. Косинский, В. В. Меркурьев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2017. - № 5-3(45). - С. 83-86.

- Косинский, П. Д. Государственное регулирование устойчивого развития сельского хозяйства: зарубежный опыт / П. Д. Косинский, А. В. Харитонов // Проблемы современной экономики. - 2016. - № 4(60). - С. 227-231.

- Меркурьев, В. В. Проблемы развития сельского хозяйства старопромышленного региона / В. В. Меркурьев, К. В. Томилин // Вестник Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. - 2016. - № 6. - С. 155-161.

- Меркурьев, В. В. Организационный механизм управления агломерацией муниципальных образований (на примере городского округа Кемерово и Кемеровского муниципального района) / В. В. Меркурьев // В мире научных открытий. - 2012. - № 10-1(34). - С. 80-101.

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 год: Закон Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201812280049.

- Проект Федерального закона «О городских агломерациях» (подготовлен Минэкономразвития России, Ю проекта 01/05/09-20/00107906) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.09.2020) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/189686-7.

- Социально-экономическое положение Сибирского Федерального округа в I квартале 2021 года.

- Стратегическая доктрина Кемеровской области [Электронный ресурс]. Режимдоступа: http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/doktrina/ str_rus.pdf.

- Чупрякова, А. Г. Продовольственное обеспечение населения промышленного региона: проблемы и перспективы / А. Г Чупрякова, П. Д. Косинский // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2016. - № 12-1. - С. 109-113.

- Kosinskiy, P. Approaches to Evaluation of Environmental and Economic Damage to the Kuzbass Agglomeration Caused by Coal Mining Industry Development / P. Kosinskiy, V. Merkuriev, A. Medvedev // E3S Web of Conferences : The conference proceedings Sustainable Development of Eurasian Mining Regions: electronic edition, Kemerovo, 25-27 ноября 2019 года. - Kemerovo: EDP Sciences, 2019. -P. 03009. - DOI 10.1051/e3sconf/201913403009.