Обоснование необходимости практического применения теории человеческих отношений в управлении кафедрой вуза

Автор: Жернова Н.А., Жернов Е.Е.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Проблемы высшего профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (27), 2012 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является обоснование необходимости и возможности практического применения теории человеческих отношений в управлении современным вузом. Объект исследования - кафедра как первичное звено управления. Главная проблема в этом процессе - создание творческой доверительной атмосферы.

Теория человеческих отношений, внутривузовский менеджмент, управление кафедрой, профессиональные компетенции, модель качеств руководителя

Короткий адрес: https://sciup.org/142178763

IDR: 142178763

Текст научной статьи Обоснование необходимости практического применения теории человеческих отношений в управлении кафедрой вуза

Современный вузовский менеджмент признает заведующего кафедрой как представителя первичного звена управления ключевой фигурой в процессе практического осуществления принципов руководства вузом. Эта роль заведующего кафедрой определяется прежде всего его объективным положением в системе внутривузовского управления; стремлением ректората усовершенствовать функцию контроля. Влияют на этот процесс новые приоритеты в деятельности персонала высшей школы: инновационные подходы к обучению, повышение уровня научных исследований, ориентация учебного и научного процессов на рынок труда и коммерциализацию, усиление профессионального подхода к управлению вузом и его структурными подразделениями - кафедрами и факультетами. О сложности рассматриваемого процесса свидетельствуют принципиальные особенности управления в высшей школе. Во-первых, это высокий общий интеллектуальный уровень работников при высокой дефицитности качественных ресурсов обеспечения основной деятельности. Во-вторых, трудно формализуемые показатели результата воздействия труда профессорско-преподавательского состава (далее - ППС). В-третьих, объективно неполная информированность о существующем и будущем статусе привлекаемых к процессу управления преподавателей.

Главные качества вузовского преподавателя - талантливость и творческая активность. Отметим особенности талантливых людей, которые необходимо учитывать менеджеру: осознают себя высокоинтеллектуалами, рассматривают власть как нечто относительное, проявляют независимость в суждениях, лишены ханжества не только в интеллектуальном, но и в социальном плане, реже других руководствуются рутинами, являются антиконформистами, обладают чув ством юмора. Поэтому кафедра - органическая совокупность разнообразных талантов, а не бригада людей, выполняющих четко определенные поручения. Психологическая цель заведующего кафедрой - добиться гармонии взаимоотношений в коллективе. Основные функциональные задачи, решаемые при этом:

-

- давать преподавателям возможность чувствовать их значимость;

-

- устанавливать деловые и личностные контакты коллег между собой и с руководителем на основе взаимопонимания;

-

- вызывать доверие к себе и создавать доверительные отношения между преподавателями.

Достижение описанной цели и решение поставленных задач с наибольшей результативностью возможны, по нашему глубокому убеждению, на основе практического применения теории человеческих отношений (далее - ТЧО).

Рассматривая фигуру заведующего кафедрой, постоянно и непосредственно работающего с преподавателями, надо учитывать те изменения в его объективном положении, которые повлекли за собой факторы усиления административного управления в высшей школе. Заведующему кафедрой теперь вверяются преимущественно функции организации и контроля, меньше уделяется внимания морально-психологическому стимулированию и повседневной работе среди преподавателей (см.: «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»).

Сегодня необходимы особые технологии управления, закрепляющие роль заведующего как одного из социально ответственных звеньев современного внутривузовского управления. В этой связи следует остановиться на вопросе превращения заведующего кафедрой из части пре- подавателей в звено администрации, в часть вну-тривузовского менеджмента. Социальный статус заведующего кафедрой связан, в первую очередь, с изменениями его объективного положения в вузе. В 1970–1980-е гг. положение заведующего кафедрой было весьма престижным. В 1990-е гг. изменение положения заведующих на кафедрах пошло в обратном направлении – к подрыву их позиций как руководителей, сокращению их функций в организации учебного процесса, к своеобразной их «пролетаризации», если использовать терминологию П. Друкера, который называл ученых «пролетариями умственного труда». Проблема заслуживает специального анализа. Но подтверждением интенсивности этого процесса в те годы может служить сокращение разрыва в оплате труда между заведующими и преподавателями, падение престижа заведующего в целом. Доля этой категории в штатном персонале государственных вузов составляет 8% [1]. Средний возраст заведующих кафедрами 54,8 года [2], причем наблюдается рост доли лиц в возрасте старше 65 лет.

В 2000-е гг. осуществлялась обратная инкорпорация заведующих в ряды менеджмента и укрепление их руководящих позиций. Сегодня заведующий кафедрой относится к ППС. Такие метаморфозы свидетельствуют об отсутствии теории внутривузовского управления, в частности управления кафедрой.

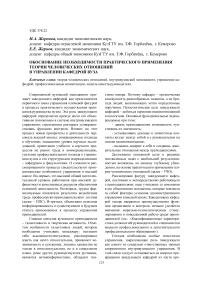

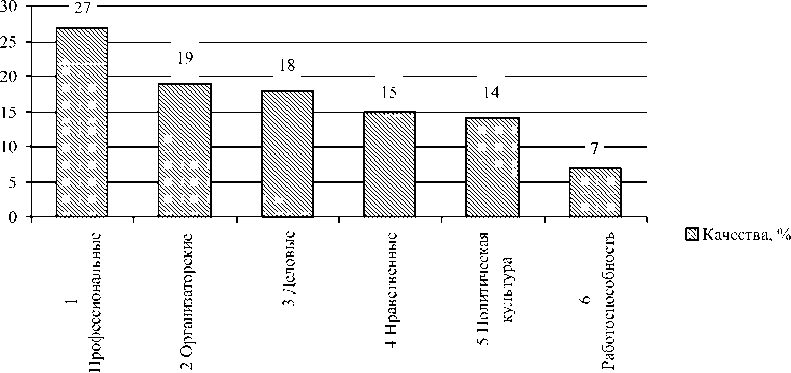

Обоснованию теории управления в вузе способствуют исследования, в которых были разработаны модели качеств и компетенций вузовских руководителей. Для заведующих кафедрами это выглядит следующим образом (рис. 1 и 2; составлено по [3]).

Рис. 1. Модель качеств заведующих кафедрами в вузах

Рис. 2. Модель профессиональных компетенций заведующих кафедрами в вузах

Как видно из приведенных диаграмм, управленческие компетенции имеют наивысший ранг. При этом менеджмент для заведующего кафедрой должен означать и сферу профессиональной принадлежности (первый ранг профессиональных качеств), и искусство управления. Теперь все больший процент рабочего времени заведующего падает на «работу с людьми», их непосредственную организацию выполнения заданий. Все это объективно требует применения на практике ТЧО.

Основателем ТЧО считается Э. Мэйо (1880–1949), который отводил решающую роль в обществе силе просвещения, науке, знаниям [4]. Его гуманистиче ское стремление к «социальной гармонии» исходило из реальных результатов общественного развития и, прежде всего, из возросшей роли знаний и науки. А основные рекомендации касались подготовки менеджеров, которые обладали бы мастерством «социального руководства». Э. Мэйо считал, что руководители будущего будут играть значительную роль в восстановлении социального равновесия и потому должны получать соответствующее образование. Необходимость «умного» (intelligent) руководства выводится Э. Мэйо из потребности общества в высокой организации своих материальных, психологических и этических ресурсов. Именно менеджеры, считал он, должны помогать людям приспосабливаться к новым традициям, поскольку решение деловых проблем общества и ответ на вопрос «как?» (know-how) могут дать только они. Э. Мэйо считал менеджеров носителями «морали сотрудничества» в обществе. Рассмотрим применимость ТЧО по указанным группам качеств и компетенций заведующего кафедрой с учетом обозначенных выше задач.

Эффективность усилий заведующего кафедрой, согласно ТЧО, должна измеряться степенью принятия его в неформальных группах. Усиливая роль психологии в формировании отношения работника к своей организации, приверженцы теории считают, что никакие дополнительные выплаты не заменят психологических функций непосредственного начальника, интересующегося людьми и относящегося к ним достойно. Так, Э. Мэйо сознательно пренебрегал влиянием материального поощрения на поведение работников, но акцентировал внимание на групповой сплоченности и ненавязчивом руководстве.

Заведующий должен помнить, что он постоянно находится в фокусе неофициальной оценки окружающих людей. Это заставляет его ориентироваться не столько на индивидуального работ- ника, сколько на неформальную группу. Он строит отношения с ней через неформального лидера, не подрывая его авторитета, создавая атмосферу свободы, творчества и доверия. Заведующий поощряет обсуждение проблем и политики вуза на кафедре, давая определенный простор групповому контролю в его естественных пределах. Рекомендуется привлекать лидеров неформальных групп на официальные должности заместителей заведующих или, в крайнем случае, – в качестве их неофициальных советчиков. Интересно, что по результатам анкетного опроса заведующих кафедрами, 63,9% из них считают себя неформальными лидерами, 24,6% отметили, что неформальный лидер на кафедре отсутствует, 11,5% признали, что таковым является другой преподаватель [5].

В то же время формальному руководителю – заведующему следует воспроизводить в повседневной практике тот тип влияния, который присущ неофициальному лидеру. Этот тип означает быть дружески расположенным ко всем преподавателям, не иметь фаворитов, не выдвигать на первый план средства формальной власти и т.д. Распоряжения должны быть убедительными для подчиненных, выполнимыми с точки зрения их способностей и совпадать с целями кафедры. Заведующие должны знать, как понимает себя и свои цели группа, и показать, что руководитель – не препятствие, а помощник на пути к гарантиям занятости, оплаты и хороших условий труда.

«Вхождение» заведующих в неформальные коллективы облегчается такой иерархией постепенно нисходящих ступеней управления, при которой самые низшие мало отличаются от рядовых работников и выдвигаются из их среды. Это позволяет заведующему использовать затем и формальную основу своих позиций. Стремление подчиненных понять установки руководителя, получить признание в его глазах уже дают последнему основание определять представление о желаемом поведении работника.

Привлекая группы на свою сторону, заведующий должен снабжать их необходимой информацией для ориентации во внутривузовской обстановке, особенно в вопросах денежного вознаграждения и возможностей повысить «статус». Именно на заведующего возлагается стимулирование с помощью «пре стижа» и «статуса», так как в его руках сегодня находится рычаг избрания на должность, увеличения премии, верификации рейтинга и др.

Используя стремление работника к повышению, заведующий может сориентировать его по выбору средств достижения цели: простимулировать обещанием, поддержать энтузиазм похвалой. Повышение и перевод на более ответственную работу должны доказать преподавателю, что администрация видит и ценит его труд. Каждый акт такого повышения ТЧО рекомендует сопровождать широкой гласностью в коллективе - через приказ администрации, сообщение и поздравления в печати, на сайте организации. При этом инициатива поощрения исходит от руководителя первичного звена.

В соответствии с рекомендациями ТЧО руководители должны эффективно применять знания о психологических факторах, скрепляющих неформальные группы, развивая в коллективах «дух единой команды», коллективного энтузиазма, сплоченности. Тот же опрос заведующих кафедрами [6] показал, что только 73% из них считают коллектив своей кафедры сплоченным, остальные 27% затруднились ответить на данный вопрос или не считают его сплоченным.

Каждая кафедра самостоятельно осуществляет реальный подбор персонала, что объясняется спецификой ее научных и педагогических задач, различиями в текущей кадровой ситуации. Заведующий обладает дисциплинарными правами на постановку вопроса об увольнении, а также на объявление выговора, подачу жалобы на преподавателя на более высокий уровень, перевода его на менее приятную и менее выгодную работу и т.д. Жесткость спроса с работника определяется в этих случаях объективными требованиями учебного процесса и нормами времени. Но ТЧО предусматривает обращение к дисциплинарным мерам лишь в последнюю очередь, предупреждая против поспешной эмоциональной реакции руководителя. Эта теория предлагает также учитывать возможные уважительные причины нарушения дисциплины работником, например, озабоченность личными обстоятельствами. В теории напоминается о необходимости сначала убеждать и воспитывать работника, а не наказывать. Лишь потом наступает черед дисциплинарных мер, и то после рассмотрения вопроса с представителем профсоюза.

В форму «человеческих отношений» облекаются и функции заведующего по пропаганде среди работников регламентации труда. Хотя заведующий и не причастен к самому процессу нормирования труда, он сотрудничает с работниками учебно-методического управления, обеспечивая бесконфликтное распределение и контроль выполнения нагрузки на кафедре. Заведующий убеждает работников в целесообразности дан ной организации труда с точки зрения конкурентоспособности вуза и, следовательно, интересов общего блага. С позиций принципов ТЧО подобная деятельность выглядит уже не «надзором» за работниками, а выполнением «ответственности» перед ними даже в большей степени, чем перед менеджментом, так как заведующие защищают их от «отклоняющегося поведения», которое ухудшает качество трудовой жизни, а соответственно, и качество образовательных услуг.

Знание групповых «норм» и «ожиданий» помогает заведующему приводить их в соответствие с нормами менеджмента и с его требованиями к «ожидаемому поведению». Для изменения позиций заведующий использует и личный подход к работнику, и свою популярность в группе, и дружбу с неформальным лидером. Советы школы человеческих отношений в этой области также детальны. Например, подчеркивают роль игрового элемента в подобной деятельности: интонаций голоса и выражения искреннего интереса к позициям работника. Этот интерес нужно проявить вначале к внекафедральной деятельности преподавателя, например, к его увлечениям, располагая его к откровенности и переводя затем разговор на распределение личного и рабочего времени. Нужно приучить его делиться с руководителем своими затруднениями, не вызывая при этом подозрений в праздном любопытстве.

Сторонники ТЧО также призывают менеджмент отказаться во всех звеньях управления от окрика, угроз, увольнений, нажима на работника и всеми мерами поощрять его интерес к содержанию работы, к коллективным заданиям, к делам организации. Это должно ослабить оппозиционные настроения, уменьшить текучесть персонала. Понятие Р. Лайкерта «стимулирование информацией», которое означает, что введение работников в курс проблем организации в целом должно убедить их в необходимости именно такого, а не иного, решения, еще более актуально для вузовского преподавателя. Известно, что из десяти моральных факторов успешной работы руководители ставят фактор осведомленности о состоянии дел в организации на последнее место, а подчиненные - на 2-3 места по значимости.

В соответствии с ТЧО можно предусмотреть конкретные меры по укреплению положения заведующего в системе внутривузовского управления. К ним относятся: усовершенствование системы выдвижения в заведующие, периодические встречи и консультации с высшим руководством для обмена информацией о делах вуза, включение в программы их подготовки специальных кур- сов по экономике, трудовому законодательству, психологии и социологии. В обязательную программу подготовки первичного звена управления должен входить курс «человеческих отношений», так называемое человековедение. Он должен включать подробные рекомендации, разработанные до мельчайших деталей возможной обыденной ситуации, позволяя развить такое суждение руководителя о намерениях людей, об их опыте и интересах, которое обеспечит получение максимальной отдачи. Высокая образовательная подготовка должна сделать заведующего в глазах работников более компетентным по сравнению с остальным ППС, особенно в вопросах экономики, организации труда и трудового законодательства (см. ранжирование компетенций на рис. 1).

Интерес к исследованиям роли и конкретных функций заведующего в современном внутриву-зовском управлении не ослабевает. Эти исследования приобретают особую важность в связи с повышением компетентности и ответственности труда руководителей в вузе. В частности, изучение качества жизни, настроений и ожиданий научно-педагогических работников [7] показало, что главным направлением этой работы становится усовершенствование функций заведующих кафедрами именно в социальной области. Способность ладить с людьми – наиважнейшее профессиональное каче ство руководителя в любом коллективе, тем более в кафедральном.

Отсутствие взаимопонимания на кафедрах вузов приводит в итоге к ослаблению коллективов. Знание механизмов взаимопонимания помогает: понять и эффективно использовать конкретные закономерно сти общения людей, добиться сплочения коллектива, формирования позитивного психологического климата, при котором каждый член коллектива чувствует себя комфортно. Передача заведующим кафедрами более специализированных и более ответственных полномочий в вопросах подбора, собеседования и обучения персонала, в дисциплинарной политике на кафедре обеспечивает практический эффект. Заведующий кафедрой – это аванпост внутривузовского менеджмента, имеющий дело с «позициями» и «реакциями» как вышестоящих руководителей, так и преподавателей. Таким образом, подход теории человеческих отношений к роли и функциям заведующих кафедрами в современных условиях приобретает особую актуальность.

В заключение отметим, что необходимость применения ТЧО в управлении кафедрой вуза состоит в реализации наметившейся тенденции усиления профессионализации управления высшей школой, а возможность связана с отнесением заведующих кафедрами к категории ППС. Это подчеркивает прикладной характер ТЧО и позволяет повышать результативность управления первичным звеном вуза – кафедрой.

-

1. Пугач В.Ф. Профессорско-преподавательский персонал государственных вузов: тенденции социокультурного развития в постсоветский период // Вестник высшей школы. 2010. №7. С. 23.

-

2. Там же. С. 26.

-

3. Резник С.Д. Формирование компетенций преподавательского и управленческого корпуса вузов России: опыт, проблемы, методиче ское обеспечение // Вестник высшей школы. 2010. №6. С. 72.

-

4. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / пер. с англ.; под ред. B.A. Спивака. СПб., 2001. С. 133.

-

5. Резник С.Д. Кафедры наших вузов очень часто управляются непрофессионально. URL: http://www.rhr . ru/index/rule/edu/education_progs/5731.html.

-

6. Там же.

-

7. Варшавский А.Е., Винокурова Н.А., Никонова М.А. Научно-педагогические кадры России: качество жизни, настроения, ожидания // Вестник высшей школы. 2010. С. 63–69.

Список литературы Обоснование необходимости практического применения теории человеческих отношений в управлении кафедрой вуза

- Пугач В.Ф. Профессорско-преподавательский персонал государственных вузов: тенденции социокультурного развития в постсоветский период//Вестник высшей школы. 2010. №7. С. 23.

- Пугач В.Ф. Профессорско-преподавательский персонал государственных вузов: тенденции социокультурного развития в постсоветский период//Там же. C. 26.

- Резник С.Д. Формирование компетенций преподавательского и управленческого корпуса вузов России: опыт, проблемы, методическое обеспечение//Вестник высшей школы. 2010. №6. С. 72.

- Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации/пер. с англ.; под ред. В.А. Спивака. СПб., 2001. С. 133.

- Резник С.Д. Кафедры наших вузов очень часто управляются непрофессионально. URL: http://www.rhr.ru/index/rule/edu/education_progs/5731.html.

- Резник С.Д. Кафедры наших вузов очень часто управляются непрофессионально//Там же.

- Варшавский А.Е., Винокурова Н.А., Никонова М.А. Научно-педагогические кадры России: качество жизни, настроения, ожидания//Вестник высшей школы. 2010. С. 63-69.