Обоснование объёма иссечения хронической перфоративной дуоденальной язвы с морфологической точки зрения

Автор: Вачв А.Н., Козлов А.А., Сухачв П.А., Дергаль С.В., Ларина Т.В., Корытцев В.К., Антропов И.В.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведены морфологические и морфоме- трические исследования 132 гистологических препаратов перфоративных дуоденальных язв. Выяснено, что наиболее выраженные фибропла- стические и острые воспалительные изменения наблюдаются в зонах непосредственно примы- кающих к язвенному дефекту и сохраняются на расстоянии не менее 0,5 см от него. На расстоя- нии 1 см от края перфорации и далее наблюда- ются умеренно выраженные фибропластические и минимальные воспалительные процессы, рас- пространяющиеся и на более отдалённые участки стенки двенадцатиперстной кишки. Сделан вывод о том, что иссечение перфоративной дуоденаль- ной язвы, у больных с диаметром пальпируемого инфильтрата до 3 см, необходимо выполнять отступя от края перфоративного отверстия не менее 1 см.

Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, иссечение, объёмная плотность фиброзной ткани, объёмная плотность воспалительного инфильтрата

Короткий адрес: https://sciup.org/143176991

IDR: 143176991

Текст краткого сообщения Обоснование объёма иссечения хронической перфоративной дуоденальной язвы с морфологической точки зрения

Цель работы: дать морфологическое обоснование иссечения необходимого объёма тканей перфоративной дуоденальной язвы.

Материал и методы исследования. Материалом для морфологического исследования служили фрагменты стенки ДПК, полученные во время хирургических вмешательств по поводу перфорации язвы. Всего было изучено 132 гистологических препарата, взятых у 19 больных. У всех 19 больных была выявлена перфорация хронической язвы передней стенки луковицы ДПК. Перитонит расценивался как распространённый серозно-фибринозный, размер перфоративного отверстия варьировал от 0,3 до 1,0 см, а размер инфильтрата от 0,5 до 3,0 см. Средний возраст пациентов составил 39 лет.

Гистологические препараты, подлежащие исследованию, были разделены на 3 серии. В первую вошли 45 препаратов непосредственно края перфорации язвы и прилежащих участков дна. Во

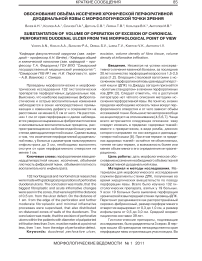

Рис. 1. Разрастание фиброзной ткани в подслизистой основе и мышечной оболочке края язвы. Окраска пикрофуксином. Ув. 200.

были выбраны такие, как объёмная плотность фиброзной ткани и объёмная плотность воспалительного инфильтрата.

Кусочки ткани ДПК фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили в ацетонах и заливали в парафиновые блоки. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикро-фуксином по Ван-Гизону. Препараты изучали светооптически при помощи биологического микроскопа Nikon Alphaphot-2 YS2-H, телеметрически при помощи видеокамеры KCC-31OPD. Проводили морфометрию, измеряя объёмную плотность фиброзной ткани воспалительного инфильтрата, при помощи системы анализа вторую – срезы фрагментов стенки ДПК отстоящие на 0,5 см от края перфорации (34 препарата). Третью серию составили 53 препарата стенки ДПК, расположенной в 1см от края перфорации. В качестве критериев количественной оценки изображений «Видео-Тест Морфо».

Результаты исследования и их обсуждение. В препаратах первой серии были выявлены типичные изменения, характерные для обострения язвенной болезни у всех 19 больных. В крае

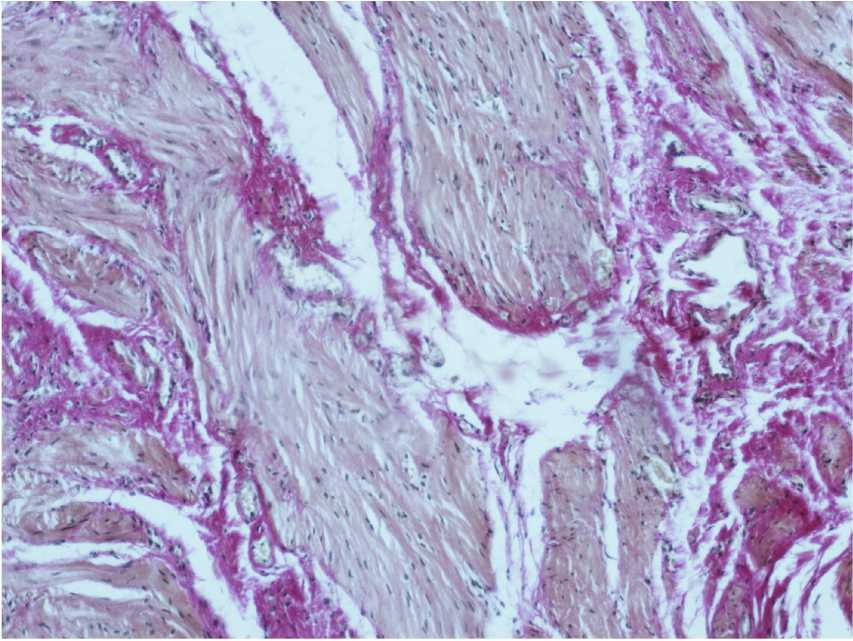

Рис. 2. Фиброз подслизистой основы и мышечной оболочки. Окраска пикрофуксином. Ув. 100.

язвы в основном сохранялась слизистая оболочка, однако, число желёз было явно меньше, чем в норме. При этом наблюдался выраженный фиброз – массивы соединительной ткани от слизистой оболочки распространялись в подслизистую основу, замещали собой мышечный, который был представлен единичными группами фрагментированных волокон (рис. 1).

Объёмная плотность фиброзной ткани в этой серии препаратов составила 71 ± 4,38%. Во всех слоях стенки ДПК наблюдались выраженные воспалительные изменения представленные отёком, полнокровием сосудов, стазом, местами с фибриноидным некрозом стенок

артериол, а также плотным клеточным инфильтратом. В составе последнего преобладали лимфоциты. Однако, в довольно большом количестве присутствовали макрофаги и полиморфно-ядерные лейкоциты. Клетки инфильтрата располагались плотными группами. Это позволило оценить его объёмную плотность, которая составила 15,6 ± 2,08%. В прилежащих участках дна язвы были обнаружены характерные изменения в виде чередования слоёв фибриноидного некроза, грануляционной и фиброзной ткани.

Во второй серии пре- паратов изменения характеризовались наличием плотного воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке и подслизистой основе, выраженными фиброзными изменениями подслизистого и мышечного слоёв (рис. 2).

Сохранность мышечногой оболочки оказалась частичной. Объёмная плотность воспалительного инфильтрата составила 7,8 ± 1,04%; фиброзной ткани – 58,4 ± 3,66%. Сохранялась сосудистая реакция в виде умеренного полнокровия и отёка.

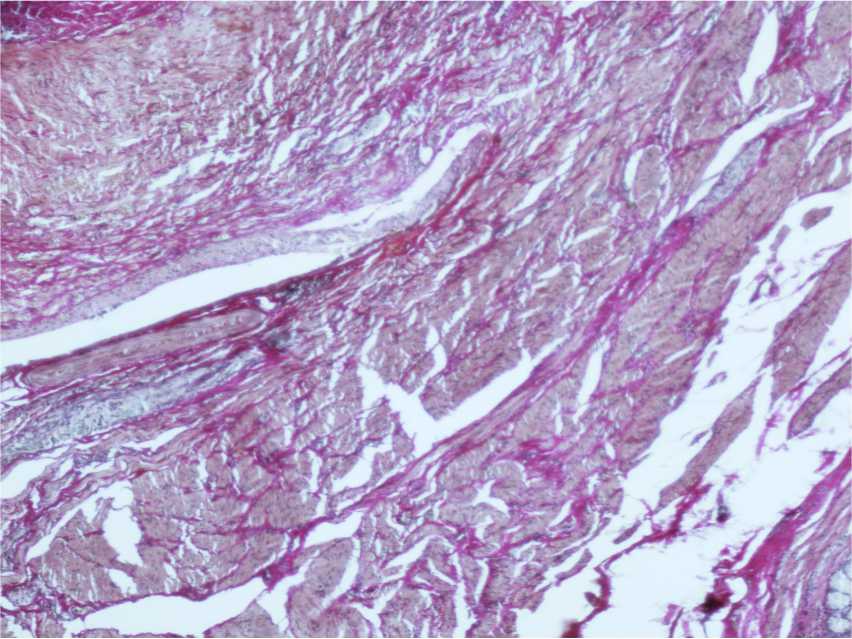

В третьей серии препаратов (1 см от края перфорации) наблюдали выраженное преобладание фиброзных изменений над воспалительными (рис. 3).

Склероз охватывал все слои стенки ДПК. Целостность мышечной оболочки была частичной. Воспалительные изменения были представлены умеренно выраженным полнокровием сосудов

Рис. 3. Единичные воспалительные инфильтраты. В зоне 1см. от язвы. Окраска пикрофуксином. Ув. 100.

упорядоченное строение по сравнению с первыми двумя группами. Объёмная плотность фиброзной ткани составляла 32,4 ± 2,05%. Подсчитать объёмную плотность воспалительного инфильтрата на этом уровне оказалось невозможно, поскольку он состоял из отдельных клеточных скоплений лимфоидных клеток с наличием единичных полиморфно-ядерных лейкоцитов.

В таблице 1 представлены данные морфометрического исследования краёв дуоденальной язвы.

Выводы:

Наиболее выраженные острые воспалительные изменения наблюдаются в зонах непосредственно примыкающих к язвенному дефекту и сохраняются на расстоянии не менее 0,5 см от него. На расстоянии 1 см от края перфорации подслизистой основы. В слизистой оболочке были характерные для отдалённых околоязвенных участков полосовидные воспалительные инфильтраты, которые соответствовали картине хронического воспаления. Сохранялись фиброзные изменения подслизистой основы и мышечной оболочки, последний уже принимал более

Таблица 1

Результаты морфологического исследования

|

Серии препаратов |

Плотность инфильтрата |

Плотность фиброзной ткани |

|

Серия 1 (край язвы) |

15,6±2,08% |

71±4,38% |

|

Серия 2 (0,5 см от края перфоративного отверстия) |

7,8±1,04% |

58,4±3,66% |

|

Серия 3 (1,0 см от края перфоративного отверстия) |

------------------ |

32,4±2,05% |

и далее наблюдаются умеренно выраженные фибропластические (плотность соединительной ткани снижается с 71,0% до 32,0%) и минимальные воспалительные процессы, которые распространяются и на более отдалённые участки стенки ДПК.

Иссечение язвы необходимо производить на расстоянии, не менее чем 1,0 см от края перфоративного отверстия.

Список литературы Обоснование объёма иссечения хронической перфоративной дуоденальной язвы с морфологической точки зрения

- Бондарев, Г.А. Динамика осложнений язвенной болезни в Курской области / Г.А. Бондарев // Со временные проблемы экстренного и планового хирургического лечения больных язвенной бо лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Всероссийская конференция хирургов: тез. докл., Саратов, 2003. С.

- Лобанков В.М. Полувековая динамика про бодных язв у населения Беларуси / В.М. Ло банков, М.Н. Камбалов // Актуальные вопросы неотложной хирургической гастроэнтерологии. Всероссийская конференция с международным участием: тез. докл., Геленджик, 2010. - С.47.

- Панцырев, Ю.М. Хирургическое лечение язвенной болезни, осложненной кровотечением и перфорацией / Ю.М. Панцырев, А.И. Михалев, Е.Д. Федоров // Российский журнал гастроэн терол., гепатол., колопроктол. 2003. №1. С. 50 57.

- Шалимов, А.А. Хирургия пищеварительного тракта: руководство для врачей / А.А. Шалимов, В.Ф. Саенко. - Киев.: Здоров'я, 1987. 568 с.

- Черноусов, А.Ф. Хирургия язвенной болез ни желудка и двенадцатиперстной кишки: руководство для врачей / А.Ф. Черноусов, П.Ш. Богопольский, Ф.С. Курбанов. М.: Медицина, 1996. 256 с.

- Яицкий, Н.А. Язвы желудка и двенадцатиперст ной кишки: монография / Н.А. Яицкий. - М.: МЕДпрессинформ, 2002. - 376 с.

- Афендулов, С.А. Хирургическое лечение боль ных язвенной болезнью: монография / С.А. Афен дулов, Г.Ю. Журавлёв. - М.: ГЭОТАРМедицина, 2008. - 336 с.

- Савельев В.С. Руководство по неотложной хи рургии органов брюшной полости / В.С. Савельев. М: Медицинская книга, 2004. - 640 с.