Обоснование применения ортопедического гексапода при удлинении бедренной кости "поверх" интрамедуллярного стержня

Автор: Щепкина Е.А., Соломин Л.Н., Саута О.И., Сабиров Ф.К.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (45), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. При «Удлинении поверх гвоздя» бедренной кости существует специфическая проблема - заклинивание стержня в костномозговом канале. Возможным решением является применение ортопедического гексапода. Цель исследования: определить показания к применению ортопедического гексапода при «Удлинении поверх гвоздя» бедренной кости и апробировать методику в клинике. Материал и методы: Для расчета риска заклинивания стержня применена аппроксимация окружностью участка костномозгового канала за уровнем остеотомии. Радиус канала рассчитывали на основе измерений длины и высоты хорды по рентгеновскому снимку. Используя систему квадратных уравнений с заданным радиусом стержня и вычисленным радиусом канала определяли риск заклинивания в зависимости от величины удлинения. Применение ортопедического гексапода, позволяющего перемещать фрагмент по заданной траектории, апробировано у 10 пациентов. Результаты: Произведены расчеты рисков и координат заклинивания при удлинении по прямой траектории для стержней с радиусом 2000 мм и 3000 мм и радиусов канала от 1200 мм до 3800 мм, которые представлены в виде таблиц для практической работы. Определено, что если радиус канала меньше радиуса стержня, то сначала произойдет конфликт по наружной поверхности изгиба (передняя кортикальная пластинка). Если этот участок удастся пройти при форсированной дистракции, то конфликт ликвидируется и через некоторое расстояние проявится с противоположной стороны. Если радиус канала больше радиуса стержня, то конфликта в области передней кортикальной пластинки не будет, но затем произойдет конфликт по задней поверхности. При клинической апробации во всех случаях выполнено расчетное удлинение без увеличения темпа дистракции. Заключение. Показаниями к использованием ортопедического гексапода являются: удлинение более 40 мм; наличие торсионной деформации или изгиба диафиза во фронтальной плоскости; угроза заклинивания до окончания планируемого удлинения; все случаи, когда радиус канала превышает радиус стержня.

Удлинение бедренной кости, удлинение поверх гвоздя, заклинивание стержня, ортопедический гексапод

Короткий адрес: https://sciup.org/142231462

IDR: 142231462 | УДК: 616.718.4-089.84 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2021.3.27-36

Текст научной статьи Обоснование применения ортопедического гексапода при удлинении бедренной кости "поверх" интрамедуллярного стержня

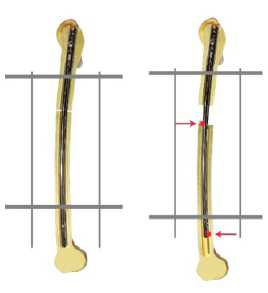

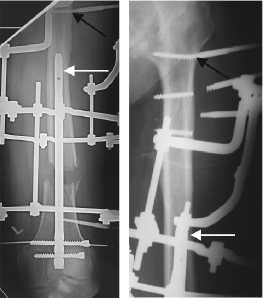

Использование комбинации внешней и внутренней фиксации - методика «Удлинение поверх гвоздя» (УПГ) позволяет уменьшить период чрескостного остеосинтеза, тем самым снижая риск возникновения типичных осложнений [1,2], без отрицательного влияния на структуру дистракционного регенерата [3]. Специфическая для УПГ бедренной кости проблема заклинивания стержня частично решается применением экстракортикальных фиксаторов [4,5]. Однако сохраняется риск заклинивания костного фрагмента интрамедуллярным стержнем, связанный с кривизной диафиза в сагиттальной плоскости (Рисунок 1). Бедренная кость значительно отличается по конфигурации диафиза у населения разных регионов земного шара [6,7,8], имеет разную форму костномозгового канала на протяжении [9] и может иметь изгиб также во фронтальной плоскости [9,10]. Изгиб диафиза в обеих плоскостях может увеличиваться с возрастом и при различных заболеваниях [11]. Форсированная дистракция до 3 мм в сутки не всегда позволяет решить проблему заклинивания, а может и усугублять ее. В результате отмечаются такие осложнения как преждевременная консолидация на уровне регенерата [12], деформация или перелом чрескостных элементов (Рисунок 2).

Решением проблемы может быть применение в периоде удлинения ортопедического гексапода [13], который позволяет изменять траекторию перемещения фрагментов на определенных шагах дистракции (Рисунок 3). Для определения показаний к применению ортопедического гексапода при УПГ требуется оценка риска заклинивания стержня в канале в зависимости от планируемой величины удлинения и исходной конфигурации бедренной кости.

Цель исследования: определить показания к применению ортопедического гексапода при УПГ бедренной кости и апробировать методику в клинике.

б

Рисунок 1. Схема заклинивания стержня: а – положение стержня до удлинения, б – положение стержня после удлинения при помощи прямых соединительных стержней (указаны потенциальные зоны заклинивания).

а

аб

Рисунок 2. Деформация (а) и перелом (б) чрескостных элементов при продолжении дистракции (белой стрелкой указана зона заклинивания, черной – деформированные чрескостные элементы).

б

Рисунок 3. Схема применения ортопедического гексапода: а – до удлинения, б – отсутствие угрозы заклинивания при удлинении.

аб

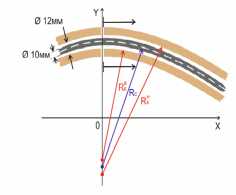

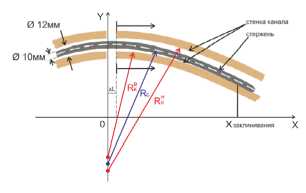

Рисунок 4. Схема заклинивания стержня: а – до удлинения, б - после удлинения на величину ΔL. Представлена система координат и аппроксимирующие дуги окружностей для канала кости и стержня, где Rс – радиус стержня, Rкв – радиус стенки костномозгового канала с внутренней стороны изгиба, Rкн - радиус стенки костномозгового канала с наружной стороны изгиба, ΔL – величина выполненного удлинения (перемещения фрагмента), Хзаклинива-ния – расстояние от места остеотомии до точки конфликта.

На основании этих данных можно выполнить аналитический расчет, позволяющий оценить условия, при которых произойдет соприкосновение стержня и стенок канала кости при их относительном смещении. С целью упрощения аналитического представления результатов было принято, что стенка канала кости в плоскости рентгеновского снимка может быть аппроксимирована дугой окружности за областью остеотомии (от уровня остеотомии до свободного конца стержня), а центры аппроксимирующих окружностей, содержащие дуги аппроксимации для канала кости и стержня, расположены на одной прямой с точкой в центре костномозгового канала на уровне остеотомии. Для этого введена система координат XOY с центром в точке O таким образом, чтобы ось OY проходила через область остеотомии кости, а ось OX была направлена параллельно направлению растягивающего усилия в аппарате (рис. 4а). Ранее выполненные работы [6,7] показывают, что аппроксимация канала кости окружностью на определенном участке вполне оправдана.

Использовалась система квадратных уравнений [15] с параметрами, соответствующими вычисленному радиусу канала кости и заданному радиусу стержня. Решение системы уравнений позволяет определить координаты точки заклинивания (пересечения дуг этих окружностей) в предположении, что стержень остается неподвижным, а кость (канал кости) смещается параллельно оси OX.

Для определения точки касания (заклинивания) наружной (по выпуклой стороне изгиба) части проекции стержня и наружной (по выпуклой стороне изгиба) части проекции поверхности канала использовалась система уравнений:

Г X2 + у2 = (RK)2

-

i. . - / , - у - S - Я i - _- , = ; . (1),

Для определения точки касания (заклинивания) внутренней (по вогнутой стороне изгиба) части стержня и внутренней (по вогнутой стороне изгиба) поверхности канала использовалась система уравнений:

X2 _ yZ = (Д.у

(x - ц2 + (y - (^ - я;) - z)2 = (я=)2

(2),

где z – величина зазора между стержнем и стенкой канала кости (при расчетах принимаемая равной 1 мм с учетом техники подготовки канала); L – величина удлинения кости; , радиусы, соответственно, проекций внутренней и наружной поверхности стержня по отношению с его изгибу; , радиусы, соответственно, внутренней и наружной проекции (по отношению к изгибу) стенки канала кости за областью остеотомии (от уровня остеотомии до свободного конца стержня в канале).

Системы уравнений (1) и (2) имеют аналитическое решение при наличии пересечений аппроксимирующих окружностей. Так как оценивается риск заклинивания при дистракции, рассматривались только положительные значения координаты X, которые и будут определять максимально допустимое удлинение L (смещение кости относительно стержня), после которого возникнет заклинивание, т.е. аппроксимирующие окружности проекции поверхностей стержня и стенок канала будут иметь точку пересечения.

Расчет радиуса канала кости по рентгеновскому снимку.

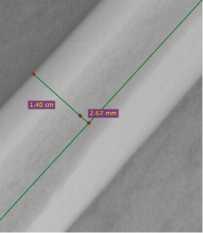

Вычисление радиуса аппроксимирующей дуги окружности для канала кости производилось по формуле [15]:

Як =--b - , (3)

где С – длина хорды, h – высота хорды.

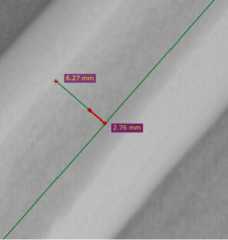

Длина и высота хорды определялись по рентгеновскому снимку. Для обеспечения правильной проекции в сагиттальной плоскости при выполнении рентгенограмм наружная поверхность бедра полностью прилегала к кассете или плоскости рентген-стола, а масштабная линейка располагалась на уровне кости. Расстояние от середины канала на уровне планируемой остеотомии до середины канала на уровне расчетного положения конца стержня – это длина хорды (С). В качестве примера на рис. 5 представлено, как были определены параметры длины и высоты хорды в программе RadiAnt DICOM Viewer. Длина хорды по измерению в программе 227,70 мм. С учетом масштабирования (линейка длиной 80 мм соответствует измерению в программе 89,5 мм), истинная длина хорды 227,70×80,0/89,50=203,53 мм. Расстояние по перпендикуляру от середины хорды до середины канала на этом уровне – высота хорды (h). Аналогично высчитана истинная высота хорды 2,76×80,0/89,50=2,46 мм. При расчете по формуле (3) получаем Rк 2106,13 мм.

аб

Рисунок 5. Определение длины и высоты хорды по середине костномозгового канала (а), определение высоты хорды (б) – увеличение.

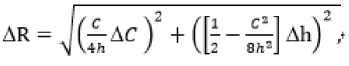

При использовании косвенных измерений по формуле (3) были оценены возможные ошибки определения Rк, обусловленные ошибками измерений входящих в формулу параметров. Абсолютная ошибка ∆ R определения Rк вычислена по формуле [15]:

где ∆ С и ∆ h соответственно погрешности прямых измерений длины и высоты хорды.

Используя выражение (4) и положив погрешности прямых измерений по рентгеновскому снимку ∆ С=0,1 мм и ∆ h=0,1 мм, для h=5 мм и С=200 мм, погрешность определения радиуса канала Rк была определена ∆ R=20 мм. Эта величина составляет около 1% для среднего радиуса искривления кости. Таким образом, измерения по рентгеновскому снимку позволяют с достаточно высокой точностью определять радиус искривления канала кости.

Клиническая апробация удлинения с помощью ортопедического гексапода.

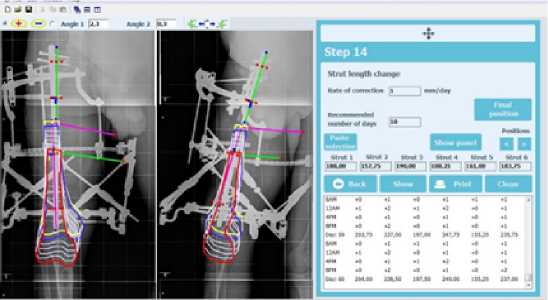

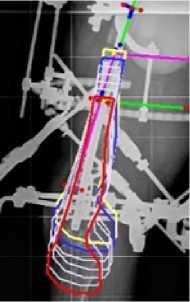

Для УПГ может быть использован любой ортопедический гексапод [16]. Нами применялся отечественный ортопедический гексапод Орто-СУВ [17], компьютерная программа которого снабжена опцией так называемой «многоэтапной коррекции» [18]. Благодаря ей имеется возможность перемещать дистальный фрагмент по такой траектории, при которой стержень на протяжении всего периода удлинения не соприкасается со стенками костномозгового канала. Таким образом, опасность заклинивания стержня исключается (Рисунок 6).

Методика апробирована при лечении 10 пациентов, у которых, согласно сделанным расчетам, был высокий риск заклинивания интрамедуллярного стержня. У большинства пациентов (9) имелось посттравматическое укорочение. Возраст пациентов составил от 19 до 56 лет. В группу вошли преимущественно мужчины (90%). Величина выполненного удлинения составила от 3 до 7 см. Сопутствующая торсионная деформация отмечена у 3 пациентов, других компонентов деформации не было.

ab

Рисунок 6. Окно программы ортопедического гексапода: а – желтый контур – исходное положение перемещаемого костного фрагмента, красный контур – рассчитываемое программой положение костного фрагмента после удлинения, промежуточные контуры – этапы удлинения с шагом 10 мм; б – увеличенное изображение боковой проекции: видно, что на каждом из этапов удлинения стержень не касается стенок костномозгового канала

Результаты.

Результаты расчетов и их использование для оценки рисков.

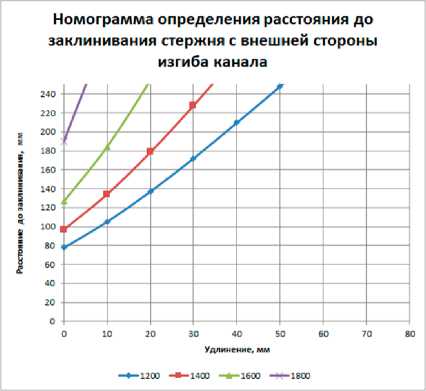

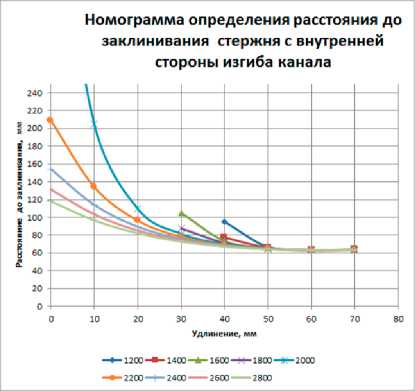

При выполнении расчетов определено, что в случае, если Rк меньше Rс, то сначала произойдет конфликт по наружной по отношению к изгибу поверхности (по переднему кортикальному слою). Но если этот участок удастся пройти при форсированной дистракции, то при продолжающемся движении конфликт ликвидируется и через некоторое расстояние уже проявится с противоположной стороны (по внутренней поверхности изгиба – в области заднего кортикального слоя). В случае, если Rк равен или больше Rс, то конфликта в области переднего кортикального слоя не будет, а через некоторое расстояние произойдет конфликт в области заднего кортикального слоя (по внутренней части изгиба). Расчеты выполнены для стержней с Rс равным 2000 мм и 3000 мм и представлены в графическом решении в виде номограмм, а также систематизированы в таблицы для упрощения работы.

На рисунке 7 представлены графические результаты решения уравнений (1) и (2) для Rc=2000 мм и зазора z=1 мм. По оси ОY отложены значения координаты Х (мм), при которой произойдет пересечение дуг аппроксимирующих окружностей при удлинении кости в аппарате Илизарова в зависимости от величины смещения L (мм), которая отложена по оси OX (удлинение).

Порядок работы с номограммой следующий. После расчета радиуса кривизны кости по рентгенограмме находим кривую, соответствующую данному радиусу. Выбираем на оси OX планируемое удлинение L и проводим вертикальную линию до пересечения с нужной кривой на номограмме. Из точки пересечения вертикальной линии и выбранной кривой опускаем перпендикуляр на ось OY. Точка пересечения перпендикуляра и оси OY определит расстояние от остеотомии до места заклинивания. Фактически, это максимально допустимая длина части стержня за уровнем остеотомии, которая может быть введена в канал кости для удлинения на L мм при исключении заклинивания.

аб

Рисунок 7. Номограммы для измерения расстояния до заклинивания стержня при удлинении: а - по наружной поверхности изгиба (передняя поверхность кости), б – по внутренней поверхности изгиба (задняя поверхность кости).

Вторым вариантом определения риска заклинивания является использование таблиц 1 и 2, в которых объединены полученные данные. В графах таблиц представлены расстояния от остеотомии, на которых возникает эффект заклинивания: Н – по наружной стороне искривления, В – по внутренней стороне искривления. Данные представлены для различного радиуса канала (верхняя строка - Rк): в табл. 1 для стержня с радиусом 2000 мм, в табл. 2 для стержня с радиусом 3000 мм. В первом столбце указана величина удлинения. Красным цветом выделены параметры места заклинивания.

В качестве примера произведена оценка возможности заклинивания стержня для радиуса канала 2200 мм. При радиусе стержня 2000 мм по табл. 1 определяем, что конфликт неизбежен при длине участка стержня от остеотомии до свободного конца 209 мм. Контакт стержня произойдет по внутренней стороне искривления (для сагиттальной проекции это задняя кортикальная пластинка) сразу после его установки (Таблица 1, столбец В для радиуса 2200 мм при удлинении 0). Поэтому при попытке удлинения произойдет заклинивание стержня в костномозговом канале. При длине участка интрамедуллярного стержня за уровнем остеотомии 130 мм, заклинивание произойдет при удлинении на 10 мм (Таблица 1, столбец В для радиуса 2200 мм при удлинении 10 мм). Таким образом, для кости с радиусом канала 2200 мм применение стержня с радиусом 2000 мм прямолинейное удлинение в 100% приведет к заклиниванию. Поэтому, в данном случае показано применение ортопедического гексапода.

При радиусе стержня 3000 мм по табл. 2 определяем, что при установке стержня сразу произойдет касание стержня стенки канала с наружной стороны искривления, т.е. с передней кортикальной пластиной, на расстоянии 129 мм от уровня остеотомии (Таблица 2, столбец Н для радиуса 2200 мм при удлинении 0). Но если удастся пройти удлинение величиной 20 мм путем форсированной дистракции, конфликта с этой стороны канала не будет (Таблица 2, столбец Н для радиуса 2200 мм при удлинении 20 мм). Повторно произойдет конфликт с противоположной стороны, т.е. с задней кортикальной пластинкой, при удлинении на 50 мм на расстоянии 91 мм от уровня остеотомии (Таблица 2, столбец В для радиуса 2200 мм и удлинения 50 мм). Это приведет к заклиниванию стержня. Таким образом, если в начале использовать формированную дистракцию, то можно удлинить бедренную кость с использованием прямых соединительных стержней на 50 мм. Если необходимо удлинение больше 50 мм, потребуется применение ортопедического гексапода.

Результаты клинической апробации УПГ с использованием ортопедического гексапода.

У всех 10 пациентов было выполнено расчетное удлинение в темпе 1 мм в сутки за 4 приема. У 3 пациентов одновременно была устранена торсионная деформация. Результаты этапного рентген-контроля на каждом шаге удлинения в 10 мм показали полное соответствие темпам дистракции, заданным в программе. Увеличивать темп дистракции из-за угрозы заклинивания стержня не потребовалось ни в одном случае.

Обсуждение.

По результатам выполненных расчетов выявлено два варианта формирования конфликта между стержнем и стенками костномозгового канала. Первый вариант относится к случаям, когда радиус канала равен радиусу стержня или больше его. При этом варианте конфликта между стержнем и наружной по отношению к изгибу стенкой костномозгового канала (передней кортикальной пластинкой) не будет. Заклинивание произойдет на задней кортикальной пластинке (по внутренней по отношению к изгибу стенке канала) сразу при установке стержня или удлинении до 20 мм. Попытка решить эту проблему установкой более короткого стержня приведет к нестабильной фиксации после демонтажа аппарата. Так, чтобы удлинить бедренную кость с радиусом изгиба канала 3000 мм на стержне с радиусом 3000 мм на 30 мм без риска заклинивания, необходимо использовать стержень, часть которого от уровня остеотомии будет не более 115 мм (табл. 2, столбец В для радиуса канала 3000 мм и удлинения 30 мм). Если учесть 30 мм удлинения, то ниже регенерата протяженность фиксации стержнем составит 85 мм.

Таблица 1.

Результаты расчета риска заклинивания для стержня Rc=2000 мм и зазора z=1 мм. Rк – радиус канала (мм), dL – величина удлинения (мм).

|

Rк |

1200 |

1400 |

1600 |

1800 |

2000 |

2200 |

2400 |

2600 |

2800 |

|||||||||

|

dL |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

|

0 |

78 |

97 |

127 |

190 |

500 |

209 |

154 |

131 |

118 |

|||||||||

|

10 |

105 |

134 |

184 |

312 |

204 |

134 |

114 |

103 |

97 |

|||||||||

|

20 |

137 |

178 |

255 |

464 |

110 |

96 |

89 |

85 |

82 |

|||||||||

|

30 |

172 |

228 |

333 |

105 |

628 |

88 |

81 |

78 |

76 |

74 |

73 |

|||||||

|

40 |

210 |

95 |

280 |

77 |

416 |

73 |

794 |

71 |

70 |

69 |

68 |

68 |

67 |

|||||

|

50 |

248 |

67 |

335 |

66 |

500 |

65 |

953 |

65 |

65 |

65 |

64 |

64 |

64 |

|||||

|

60 |

289 |

63 |

390 |

63 |

585 |

63 |

1104 |

63 |

63 |

63 |

63 |

62 |

63 |

|||||

|

70 |

330 |

63 |

446 |

63 |

669 |

63 |

1243 |

63 |

63 |

63 |

63 |

63 |

63 |

|||||

Таблица 2.

Результаты расчета риска заклинивания для стержня Rc=3000 мм и зазора z=1 мм. Rк – радиус канала (мм), dL – величина удлинения (мм).

|

Rк |

2200 |

2400 |

2600 |

2800 |

3000 |

3200 |

3400 |

3600 |

3800 |

|||||||||

|

dL |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

Н |

В |

|

0 |

129 |

155 |

198 |

290 |

500 |

309 |

225 |

189 |

168 |

|||||||||

|

10 |

170 |

211 |

285 |

473 |

305 |

196 |

164 |

147 |

136 |

|||||||||

|

20 |

219 |

279 |

391 |

703 |

160 |

138 |

126 |

119 |

114 |

|||||||||

|

30 |

273 |

355 |

511 |

155 |

951 |

126 |

115 |

108 |

104 |

100 |

98 |

|||||||

|

40 |

331 |

435 |

110 |

636 |

102 |

1200 |

98 |

95 |

93 |

91 |

90 |

89 |

||||||

|

50 |

392 |

91 |

519 |

88.6 |

765 |

87 |

1441 |

86 |

85 |

84 |

84 |

83 |

83 |

|||||

|

60 |

455 |

81 |

605 |

81 |

894 |

80 |

1668 |

80 |

80 |

80 |

80 |

79 |

79 |

|||||

|

70 |

518 |

78 |

691 |

78 |

1023 |

78 |

1878 |

78 |

78 |

78 |

78 |

78 |

78 |

|||||

Возможным решением проблемы может быть римирование канала до величины, превышающей диаметр стержня на 3 мм, что увеличивает зазор до 1,5 мм. При этом риск заклинивания переместится на следующую строку (табл. 3), то есть возможность удлинения увеличится на 10 мм. Но в большинстве случаев это не позволит удлинить на необходимую величину. Для примера: при удлинении на стержне с радиусом 2000 мм при радиусе канала 2200 мм и римировании +2 мм заклинивание произойдет при удлинении на 10 мм (талб. 3, столбец В, удлинение 10 мм), а при римировании +3 мм при удлинении на 20 мм (табл. 3, столбец В, удлинение 20 мм). Таким образом, дополнительное римирование канала не решает проблему заклинивания стержня радикально. При варианте, когда радиус кривизны канала равен радиусу кривизны стержня или больше его, показано применение ортопедического гексапода.

При радиусе канала, меньшем, чем радиус стержня, первый конфликт формируется при установке стержня по наружной поверхности изгиба (в области передней кортикальной пластинки). На возможный конфликт между стержнем и передней кортикальной пластинкой в дистальном отделе бедренной кости, который может приводить к осложнениям при остеосинтезе вплоть до перфорации кортикальной пластинки, указывают Kanawati A.J. с соавт. [19] и Shetty A. с соавт. [20]. Место соприкосновения стержня со стенкой канала определяется радиусом канала: чем ближе значение радиуса канала к радиусу стержня, тем дальше от остеотомии место конфликта. При удлинении на прямых соединительных стержнях между опорами аппарата в этой ситуации обязательно применение форсированной дистракции. И если при форсированной дистракции удается пройти зону конфликта, то он разрешается. Реально это возможно только при небольшой разнице в радиусе стержня и канала. Так для стержня с радиусом 2000 мм при радиусе канала 1600-1800 мм конфликт разрешится при форсированной дистракции на 10 мм. При радиусе канала 1200-1400 мм конфликт будет сохраняться до 20-30 мм дистракции, что приведет к заклиниванию стержня. В то же время для стержня с радиусом 3000 мм при радиусе канала 2200-2600 мм конфликт разрешится при форсированной дистракции на 10 мм во всех случаях, а при радиусе канала 2800 мм конфликта по наружной стороне искривления не произойдет. Эффект разрешения конфликта при УПГ объясняет частоту и эффективность применения форсированной дистракции, на которую указывают различные авторы [21,22].

Если форсированная дистракция не применяет или оказывается не эффективной, возникает необходимость в повторном выполнении остеотомии [22,23]. Величина возможного в дальнейшем удлинения при использовании прямых соединительных стержней ограничена 30-40 мм. Так, для стержня с радиусом 2000 мм при радиусе канала 1600-1800 мм угроза заклинивания произойдет при удлинении на 30 мм. При радиусе канала 12001400 мм - при удлинении на 40 мм, но в этом случае эффективность форсированной дистракции на начальном этапе вызывает сомнения. Для стержня радиусом 3000 мм при радиусе канала 2600-2800 мм заклинивание прогнозируется при удлинении на 30 мм, при радиусе канала 2400 мм – при удлинении на 40 мм. И только при радиусе канала 2200 мм возможно удлинение без угрозы заклинивания на 50 мм. Удлинение больше 50 мм в 100% случаев приведет к заклиниванию стержня. Поэтому целесообразно рекомендовать применение ортопедического гексапода при планируемом удлинении более 40 мм.

Таблица 3.

Сравнение риска заклинивания стержня при разной величине зазора между стержнем и стенками канала для стержня с радиусом 2000 мм.

|

Rc=2000 мм Rк=2200 мм |

||||

|

Удлинение dL, мм |

Зазор z=1.0 мм |

Зазор z=1.5 мм |

||

|

Н |

В |

Н |

В |

|

|

0 |

209 |

158 |

256 |

|

|

10 |

134 |

198 |

177 |

|

|

20 |

96 |

245 |

131 |

|

|

30 |

78 |

297 |

106 |

|

|

40 |

69 |

353 |

92 |

|

|

50 |

65 |

411 |

84 |

|

|

60 |

63 |

472 |

80 |

|

|

70 |

63 |

534 |

78 |

|

При наличии сопутствующей торсионной деформации бедренной кости радиус кривизны костномозгового канала не может быть оценен корректно, а после ее одномоментного устранения велика вероятность трансляции костных фрагментов и формирования изначального конфликта со стержнем. Применение ортопедического гексапода позволяет одновременно дозированно во времени удлинять и устранять торсионную деформацию без конфликта между стержнем и стенками костномозгового канала. С учетом данных ряда авторов [6,7,9] о достаточно распространенном варианте анатомии диафиза бедренной кости с изгибом и во фронтальной плоскости спектр применения ортопедического гексапода для удлинения данного сегмента расширяется. Также, вероятно, целесообразно использовать ортопедический гексапод при локальных деформациях костномозгового канала, так как равномерность римирования может быть не достигнута.

Измерения кривизны кости и канала по рентгеновскому снимку применяются и другими авторами, их достоверность оценивается как высокая. Liaw C.K. с соавт. [24], оценивая кривизну кости и канала отметили, что при аппроксимации окружностью нижней трети диафиза значения радиуса, вычисленного по измерениям канала и кости, значимо отличаются. В то же время для средней и верхней трети диафиза таких отличий не выявлено. При расчетах мы аппроксимировали окружностью участок от уровня предполагаемой остеотомии до свободного конца стержня в канале, который включает часть средней трети диафиза и часть нижней трети. На примере, приведенном на рис. 5, дополнительно выполнены измерения по середине кости (Рисунок 8) и рассчитан Rк 2152,66 мм. Погрешность при расчете по середине кости составляет в данном случае 2,5%. С учетом погрешности измерений, которая была определена в 1%, общая погрешность составит менее 5%, что будет допустимым при оценке риска заклинивания с шагом радиуса канала 100 мм. Таким образом, если возникают сложности с измерением высоты хорды по центру костномозгового канала при апроксимации дуги (например, наличие аналогового снимка), то можно выполнить измерения по середине диаметра кости.

Рисунок 8. Определение длины и высоты хорды по середине кости (а), определение высоты хорды (б) – увеличение.

б

Заключение

Показаниями к «Удлинению поверх гвоздя» бедренной кости с использованием ортопедического гексапода являются:

-

1. Все случаи удлинения более 40 мм.

-

2. Необходимость одновременно устранять торсионную деформацию.

-

3. Наличие изгиба диафиза не только в сагиттальной, но и во фронтальной плоскости.

-

4. Если радиус канала, рассчитанный на участке за уровнем планируемой остеотомии, равен или превышает радиус стержня, доступного к использованию.

-

5. Во всех случаях, когда расчет показывает угрозу заклинивания до окончания необходимого удлинения.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Клиническая апробация выполнена в рамках бюджетного финансирования.

Список литературы Обоснование применения ортопедического гексапода при удлинении бедренной кости "поверх" интрамедуллярного стержня

- Xu W.G. Comparison of intramedullary nail versus conventional Ilizarov method for lower limb lengthening: a systematic review and meta-analysis. Orthop. Surg. 2017; 9(2): 159-166. doi: 10.1111/os.12330.

- Farsetti P., De Maio F., Potenza V., Efremov K., Marsiolo M., Caterini A., Ippolito E. Lower limb lengthening over an intramedullary nail: a longterm follow-up study of 28 cases. J. Orthop. Traumatol. 2019; 20(1):30. doi: 10.1186/s10195-019-0538-y. https://jorthoptraumatol.springeropen.com/articles/10.1186/s10195-019-0538-y

- Еманов А.А., Митрофанов А.И., Борзунов Д.Ю., Колчин С.Н. Экспериментально-клиническое обоснование комбинированного остеосинтеза при замещении дефектов длинных костей (предварительное сообщение) // Травматология и ортопедия России. 2014. № 1. С. 16-23. doi: 10.21823/2311-2905-2014-0-1-16-23.

- Способ удлинения бедренной кости поверх интрамедуллярного стержня: пат. 2584555. Рос. Федерация. № 2015106484, заявл. 25.02.15; опубл. 20.05.16, Бюл. №14. 19 с.

- Соломин Л.Н., Сабиров Ф.К. Осложнения, связанные с применением экстракортикальных фиксаторов при комбинированном и последовательном использовании чрескостного остеосинтеза и внутренней фиксации бедренной кости // Травматология и ортопедия России. 2015. № 4. С. 103-110. doi: 10.21823/2311-2905-2015-0-4-103-110.

- Abdelaal A.H., Yamamoto N., Hayashi K., Takeuchi A., Morsy A.F., Miwa S., Kajino Y., Rubio D.A., Tsuchiya H. Radiological assessment of the femoral bowing in Japanese population. SICOT J. 2016; 2:2. doi: 10.1051/sicotj/2015037. https://www.sicot-j.org/articles/sicotj/full_html/2016/01/sicotj150120/sicotj150120html

- Su X.Y., Zhao Z., Zhao J.X., Zhang L.C., Long A.H., Zhang L.H., Tang P.F. Three-Dimensional Analysis of the Curvature of the Femoral Canal in 426 Chinese Femurs. Biomed. Res. Int. 2015; 2015:318391. doi: 10.1155/2015/318391. htps://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/318391/

- Thiesen D.M., Prange F., Berger-Groch J., Ntalos D., Petersik A., Hofstätter B., Rueger J.M., Klatte T.O., Hartel M.J. Femoral antecurvation-A 3D CT Analysis of 1232 adult femurs. PLoS One. 2018; 13(10):e0204961. doi: 10.1371/journal.pone.0204961. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204961

- Барабаш А.П., Норкин И.А., Барабаш Ю.А., Барабаш И.В. Интрамедуллярные системы фиксации в лечении переломов, ложных суставов и дефектов бедренной кости. Саратов: Издательство Саратовского Государственного медицинского университета, 2019. 140 с.

- Schmitt A., Letissier H., Poltaretskyi S., Babusiaux D., Rosset P., Le Nail L.R. Three-dimensional orientation of the femoral curvature. How well does it match with the sagittal curvature of femoral implants? Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2019; 105(1): 11-16. doi: 10.1016/j.otsr.2018.09.018.

- Tsuchie H., Miyakoshi N., Kasukawa Y., Senma S., Narita Y., Miyamoto S., Hatakeyama Y., Sasaki K., Shimada Y. Factors related to curved femur in elderly Japanese women. Ups. J. Med. Sci. 2016; 121(3): 170-173. doi: 10.1080/03009734.2016.1185200.

- Kocaoglu, M., Eralp L., Kilicoglu O., Burc H., Cakmak M. Complications encountered during lengthening over an intramedullary nail. J. Bone. Joint. Surg. 2004; 86-A(11): 2406-2411. doi: 10.2106/00004623-200411000-00007.

- Щепкина Е.А., Лебедков И.В., Соломин Л.Н., Корчагин К.Л., Сабиров Ф. К., Парфеев Д. Г. Сравнительная оценка удлинения длинных костей нижних конечностей по Илизарову и «поверх» интрамедуллярного стержня. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2021;28(1):40–51. DOI: 10.24884/1607-4181-2021-28-1-40-51.

- EL-Husseini T.F., Ghaly N.A. M., Mahran M.A., Al Kersh M.A., Emara K.M. Comparison between lengthening over nail and conventional Ilizarov lengthening: a prospective randomized clinical study. Strat. Traum. Limb. Recon. 2013; 8(2): 97–101. doi: 10.1007/s11751-013-0163-x.

- Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М.: АСТ, 2006. 509c.

- Способ удлинения бедренной кости поверх интрамедуллярного стержня: пат. №2638279. Рос. Федерация. № 2016133696; заявл. 16.08.2016; опубл. 12.12.2017, Бюл. № 35, 15 с.

- Соломин Л.Н., Утехин А.И., Виленский В.А. Коррекция деформаций и лечение переломов с помощью аппарата Орто-СУВ, работающего на основе пассивной компьютерной навигации // Основы чрескостного остеосинтеза / Под. ред. Л.Н. Соломина. М.: БИНОМ, 2015. Т.2. Гл.2.9. С. 752-876.

- Рохоев С.А., Соломин Л.Н. Использование метода чрескостного остеосинтеза при лечении контрактур коленного сустава у взрослых пациентов: обзор литературы // Травматология и ортопедия России. 2021. Т.27. №1. С.185-197. doi: 10.21823/2311-2905-2021-27-1-185-197.

- Kanawati A.J., Jang B., McGee R., Sungaran J. The influence of entry point and radius of curvature on femoral intramedullary nail position in the distal femur. J. Orthop. 2014; 11(2): 68-71. doi: 10.1016/j.jor.2014.04.010.

- Shetty A., Shenoy P.M., Swaminathan R. Mismatch of long Gamma intramedullary nail with bow of the femur: Does radius of curvature of the nail increase risk of distal femoral complications? J. Clin. Orthop. Trauma. 2019; 10(2): 302-304. doi: 10.1016/j.jcot.2017.12.006.

- Simpson A.H., Cole A.S., Kenwright J. Leg lengthening over an intramedullary nail. J. Bone Joint Surg. Br. 1999; 81(6): 1041–1045. doi: 10.1302/0301-620x.81b6.9359.

- Lascombes P., Popkov D., Huber H., Haumont T., Journeau P. Classification of complications after progressive long bone lengthening: proposal for a new classification. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2012; 98(6): 629-637. doi:10.1016/j.otsr.2012.05.010.

- Sheridan G.A., Fragomen A.T., Rozbruch S.R. Integrated Limb Lengthening Is Superior to Classical Limb Lengthening: A Systematic Review and Meta-analysis of the Literature. J. Am. Acad. Orthop. Surg. Glob. Res. Rev. 2020; 4(6): e20.00054. doi: 10.5435/JAAOSGlobal-D-20-00054. https://journals.lww.com/jaaosglobal/Fulltext/2020/06000/Integrated_Limb_Lengthening_Is_Superior_to.9.aspx

- Liaw C.K., Chen Y.P., Wu T.Y., Fuh C.S., Chang R.F. New Computerized Method in Measuring the Sagittal Bowing of Femur from Plain Radiograph-A Validation Study. J. Clin. Med. 2019; 8(10): 1598. doi: 10.3390/jcm8101598. https://www.mdpi.com/2077-0383/8/10/1598