Обоснование применения перемешивающего устройства в биогазовой установке для малых животноводческих хозяйств

Автор: Ямпилов С.С., Кобякова Е.Н., Друзьянова В.П.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (49), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено обоснование применения перемешивающего устройства в биогазовой установке для малых животноводческих хозяйств. Рассчитаны и показаны основные эквивалентные показатели выхода биогаза. Произведен патентный поиск биогазовых установок малого объема, и обоснован выбор оптимальной конструкции. Определены типы расположения перемешивающих устройств в метантенках и проведены лабораторные исследования по объемам выхода биогаза.

Биогаз, метантенк, перемешивающее устройство, рабочее сырье, крупный рогатый скот, сбраживаемая масса

Короткий адрес: https://sciup.org/142142900

IDR: 142142900 | УДК: 66.098.4

Текст научной статьи Обоснование применения перемешивающего устройства в биогазовой установке для малых животноводческих хозяйств

Россия обладает крупнейшими запасами невозобновляемых источников энергии и в 2006 г. вышла на первое место в мире по добыче нефти, но, по рассчитанным данным, ее запасов хватит только на ближайшие 30-40 лет.

С целью обеспечения глобальной энергетической и экологической безопасности мировое сообщество активно внедряет технологии для снижения зависимости энергетики от ископаемого топлива. Одним из направлений развития современной энергетики является использование биогазовой технологии.

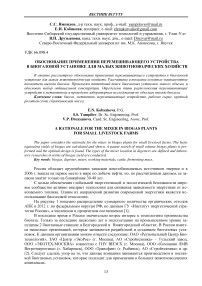

На рисунке 1 показано распределение суммарного количества органических отходов АПК в 2012 г. по федеральным округам РФ, по данным ГУ «Институт энергетической стратегии России», в численном и процентном соотношении [1].

В последнее время в России значительно возрос интерес к технологиям производства биогаза. Только за последние несколько лет в эксплуатацию на промышленном уровне запущены 2 биогазовые станции: в Белгородской и Нижегородской областях. В России имеется несколько организаций, которые занимаются разработкой и созданием биогазовых установок. К данным организациям можно отнести следующие: ОАО «Региональный Центр Биотехнологий», ЗАО «Центр «ЭкоРос» (г. Москва), АО «Стройтехника» Тульский завод, ООО «ЭКОТЕХ-МОСКВА» совместно с ГНУ ВИЭСХ (г. Москва), ООО «Компания ЛМВ Ветроэнергетика» (г. Хабаровск), ООО «Трансфин» (г. Рыбинск), АО «Стройтехника» и др. [2]. Следует сделать упор на то, что данные компании занимаются производством и поставкой биогазовых установок, которые подходят для применения в больших животноводческих комплексах.

Опираясь на то, что часть скота в России содержится в малых хозяйствах, где поголовье в среднем составляет по 10-15 гол., возникает необходимость применения биогазовых установок малой мощности. При этом следует учитывать разность климатических условий различных округов в виду выбора оптимального температурного режима сбраживания, простоту конструкции и эксплуатации в виду того, что сельское население не сможет оказать высококвалифицированное обслуживание сложного оборудования.

Рис. 1. Распределение суммарного количества органических отходов АПК по Федеральным округам, млн. т/%

Был произведен патентный поиск биогазовых установок, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. Выбрали 18 патентов биогазовых установок с одним реактором. По результатам обзора было установлено, что наиболее подходящим по температурному режиму, базовой конструкции, а также по стоимости оборудования является Метантенк RU (патент № 124261; опубл. 13.01.2012), автором которого является В.П. Друзьянова (рис. 2).

Основным недостатком данного устройства является отсутствие перемешивающего устройства. Согласно ГОСТу, система перемешивания в метантенке повышает эффективность работы биогазовых установок. При оптимальном подборе способа перемешивания рабочего сырья выход биогаза может повыситься до 50 %, поскольку перемешивание сбраживаемой массы в метантенке обеспечивает высвобождение образующего биогаза, равномерное перемешивание и распределение популяции бактерий, предотвращение формирования корки и осадка, появление участков разной температуры внутри резервуара, предотвращение формирования пустот и скоплений, которые уменьшают рабочую площадь реактора. Исходя из этого, следует внести изменения в конструкцию данного метантенка в виде перемешивающего устройства [3].

Для выбора наиболее эффективного перемешивающего устройства были проведены лабораторные исследования. Исследования по определению оптимального расположения перемешивающего устройства в метантенке были проведены в лаборатории «Альтернативные источники энергии» кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Рис. 2. Метантенк: (1 метантенк объемом 0,7 м3; 2 патрубок для загрузки свежего навоза;

3 патрубок для выгрузки эффлюента (переработанного навоза); 4 патрубок для отвода биогаза;

5 терморегулятор; 6 лента для поддержания температуры сбраживания

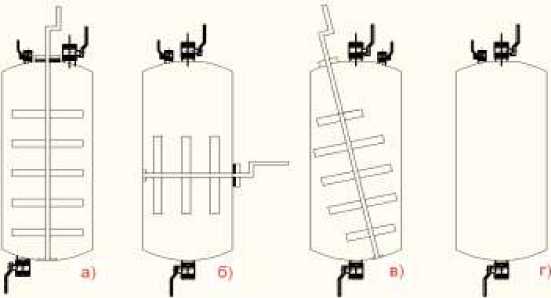

Для изготовления лабораторных установок были взяты 4 стальных баллона, каждый объемом 0,02 м3, и установлены на опоры. Данные цилиндрические баллоны в точности повторяют общую конструкцию запатентованного метантенка В.П. Друзьяновой, который был взят за основу. К данным баллонам согласно требованиям были приварены в верхней части загрузочный и в нижней части конструкции выгрузочный патрубки, также в верхней части был приварен патрубок для выхода биогаза. Для отслеживания температуры субстрата внутри баллонов были установлены термодатчики, которые через терморегулятор приводили в действие нагревательную ленту. В качестве накопителя вырабатываемого газа служила верхняя часть купол изделия – ¼ часть объема баллона незаполненная рабочим субстратом. При наполнении выработанным газом купола изделия газ перетекает в газгольдер мокрого типа, которым для лабораторной установки служат автомобильные камеры, соединение между данными элементами производится резиновыми шлангами. На рисунке 3 приведен общий вид изготовленных лабораторных установок.

Рис. 3. Общий вид лабораторной биогазовой установки:

1 – емкость для рабочего субстрата; 2 – опора; 3 – нагревательная лента; 4 – терморегулятор;

5 – патрубок для загрузки рабочего субстрата; 6 – патрубок для выгрузки рабочего субстрата;

7 – патрубок для вывода биогаза; 8 – газгольдер (автомобильная шина); 9 – соединительный шланг

Согласно эксперименту, на трех лабораторных установках были установлены перемешивающие устройства для исследования выхода объема биогаза и определения наилучшего типа установки перемешивающего устройства для метантенка. Данные три установки являются опытными образцами – опытная 1, опытная 2 и опытная 3. Также имеется одна установка без перемешивающего устройства, которая служит контрольной установкой для данного эксперимента.

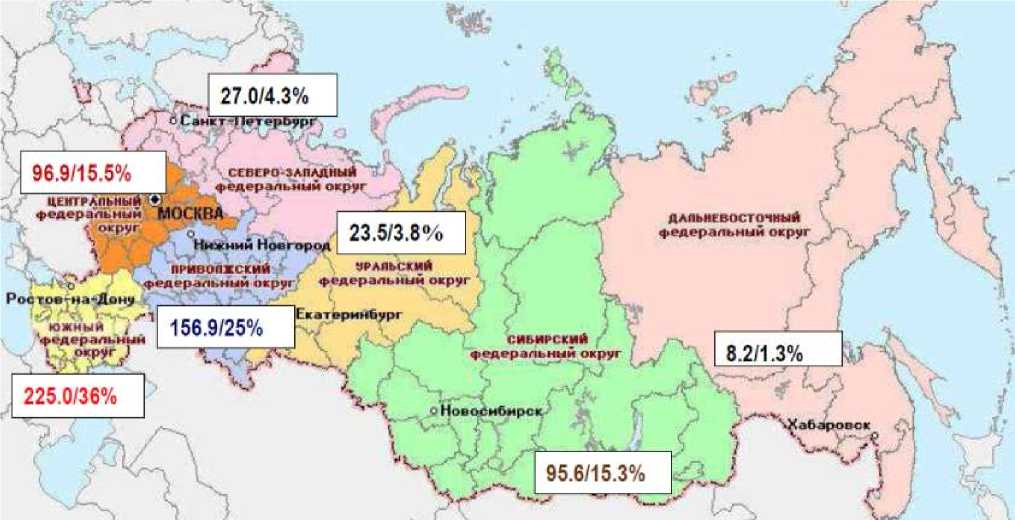

На рисунке 4 приведены схематичные чертежи расположения перемешивающих устройств. Для исследования было выбрано 3 вида расположения: с верхним перемешивающим устройством (опытная 1), с боковым перемешивающим устройством (опытная 2) и с верхним перемешивающим устройством, расположенным под уклоном (опытная 3).

В установках поддерживается температура 36 С. Влажность загружаемого субстрата из навоза КРС в среднем составляет 90-95%.

Рис. 4. Типы расположения перемешивающих устройств вертикального метантенка: а с верхним перемешивающим устройством; б с боковым перемешивающим устройством; в с верхним перемешивающим устройством, расположенным под уклоном;

г без перемешивающего устройства

Методика определения выхода биогаза состояла из 3 этапов: подготовительного, основного и заключительного.

Подготовительный этап заключался в подготовке лабораторных установок к началу эксперимента и имел следующую последовательность операций: перед запуском осуществлялась промывка лабораторных реакторов горячей водой, проверка работы системы термостабилизации, осушка, проверка на герметичность. Затем для создания анаэробной среды (вытеснение кислорода) через загрузочный патрубок каждая установка была полностью заполнена водой. Далее рабочий субстрат в виде разжиженного свежего навоза КРС был введен через загрузочный патрубок до уровня ¾ высоты рабочей емкости, что равнялось 17 л. Свежий бесподстилочный навоз крупного рогатого скота доставлялся с сельскохозяйственного кооператива «Кэскил» Хангаласского района Республики Саха (Якутия). Для создания необходимой влажности загружаемого навоза (90%) свежий навоз разбавляли водой и тщательно перемешивали в отдельной емкости.

Основной этап заключался в подогреве субстрата до температуры 36 °С, выдерживании данного режима в течение всего времени проведения эксперимента, в периодическом перемешивании рабочего субстрата, а также загрузке нового и выгрузке отработанного субстрата и включал в себя следующую последовательность операций: после заполнения установок рабочим субстратом включили нагревательную ленту, регулируемую терморегулятором на температуру 36 °С. Терморегулятор при достижении субстратом 36 °С автоматически отключал нагревательную ленту и включался при уменьшении данной температуры. В данном температурном режиме происходило метановое сбраживание, при этом каждый день в течение 1 мин в одно и то же время производилось перемешивание субстрата с частотой вращения перемешивающего устройства 80-100 об./мин. Загрузку свежей дозы навоза в 1,7 л и равнозначную дозу выгрузки отработанного субстрата перед каждой загрузкой осуществляли согласно схеме опыта.

В процессе образования биогаза необходимо высчитывать его объем, чему соответствовал заключительный этап эксперимента. Начиная с 4-го дня, когда в установках начал образовываться биогаз, ежедневно в одно и то же время объем выработанного биогаза в установках высчитывался с помощью барабанного газового счетчика ГСБ-400. Процесс происходил в следующей последовательности: сначала закрывался патрубок для выхода биогаза из установки и зажимом прижимался резиновый шланг, соединяющий установку и газгольдер – автомобильную камеру. Газовый счетчик устанавливался на ровную поверхность, фиксировались начальные данные, показанные на табло. Затем шланг прикреплялся к входному патрубку газового счетчика, убирался зажим и из газгольдера выжимался полученный биогаз, который проходил через счетчик. По окончании фиксировались данные на табло счетчика и высчитывалась разница между начальными и полученными данными, что соответствовало объему полученного биогаза. Такую процедуру повторяли со всеми 4 лабораторными установками.

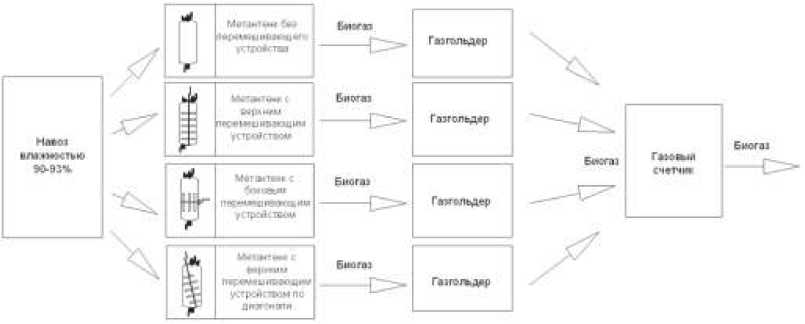

Согласно проведенному исследованию была составлена общая технологическая последовательность эксперимента по выходу биогаза из установок с различным расположением перемешивающего устройства, которая представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Технологическая последовательность исследования по выходу биогаза

Лабораторные исследования проводились по представленной технологической последовательности и схеме опытов, представленных в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Схема опыта 1

|

№ |

Наименование |

Опытная установка 1 |

Опытная установка 2 |

Опытная установка 3 |

Контрольная установка |

|

1 |

Перемешивание |

с верхним перемешивающим устройством |

с боковым перемешивающим устройством |

с верхним перемешивающим устройством, расположенным под уклоном |

отсутствует |

|

2 |

Продолжительность сбраживания |

20 дней |

20 дней |

20 дней |

20 дней |

|

3 |

Объем реактора |

17 л |

17 л |

17 л |

17 л |

|

4 |

Количество загрузок свежим субстратом |

каждые 10 дней |

каждые 10 дней |

каждые 10 дней |

каждые 10 дней |

|

5 |

Объем загрузки свежим субстратом |

1,7 л |

1,7 л |

1,7 л |

1,7 л |

|

6 |

Частота перемешивания |

1 раз в день |

1 раз в день |

1 раз в день |

|

|

7 |

Продолжительность перемешивания |

90 с |

90 с |

90 с |

- |

|

8 |

Частота вращения мешалки |

80-100 об./мин |

80-100 об./мин |

80-100 об./мин |

- |

Схема опыта 1 проводилась с 20 февраля по 11 марта 2014 г. Основной целью опыта согласно схеме 1 является выявление времени, которое необходимо мезофильным бактериям для образования биогаза, а также измерение объемов вырабатываемого биогаза в различных установках в течение 20 дней.

Таблица 2

Схема опыта 2

|

№ |

Наименование |

Опытная установка 1 |

Опытная установка 2 |

Опытная установка 3 |

Контрольная установка |

|

1 |

Перемешивание |

с верхним перемешивающим устройством |

с боковым перемешивающим устройством |

с верхним перемешивающим устройством, расположенным под уклоном |

отсутствует |

|

2 |

Продолжительность сбраживания |

7 дней |

7 дней |

7 дней |

7 дней |

|

3 |

Объем реактора |

17 л |

17 л |

17 л |

17 л |

|

4 |

Количество загрузок свежим субстратом |

в первый день |

в первый день |

в первый день |

в первый день |

|

5 |

Объем загрузки свежим субстратом |

1,7 л |

1,7 л |

1,7 л |

1,7 л |

|

6 |

Частота перемешивания |

1 раз в день |

1 раз в день |

1 раз в день |

- |

|

7 |

Время перемешивания |

90 с |

90 с |

90 с |

- |

|

8 |

Частота вращения мешалки |

80-100 об./мин |

80-100 об./мин |

80-100 об./мин |

Следует отметить, что опыт по схеме 2 производится уже в устоявшемся режиме сбраживания, когда появился биогаз. При этом одновременно начали загрузку свежей доли субстрата в объем метантенка. Опыт по данной схеме необходим для исследования объема выхода биогаза на протяжении 7 дней без загрузки ее свежей долей субстрата. Опыт проводился 3 раза с 12 марта по 1 апреля 2014 г. Данная схема поможет определить качество и эффективность переработки мезофильными бактериями поступившего свежего субстрата.

В результате проведенных лабораторных исследований были получены следующие показатели по выходу биогаза.

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

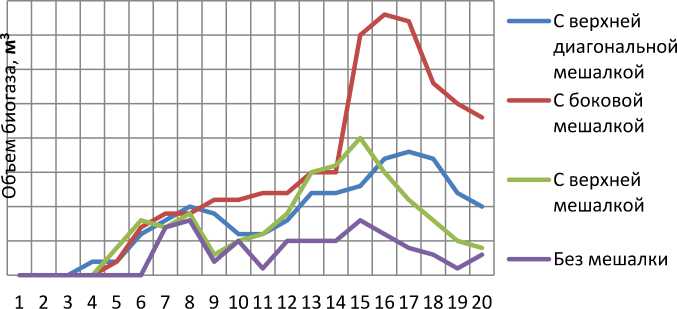

Рис. 6. Выход биогаза из лабораторных установок с различным расположением перемешивающего устройства в течение 20 дней

По результатам опыта 1 был построен график по выходу биогаза (рис. 6). Выход биогаза в установках протекал по-разному: в установке с диагональным расположением мешалки биогаз начал образовываться на 4-й день, в установках с боковым и верхним расположением мешалки выход биогаза начался с 5-го дня. В установке без перемешивающего устройства выход биогаза начался только на 7-й день. Как видно из диаграммы, наибольший выход наблюдается в установке с боковой мешалкой. Пиковый выход биогаза пришелся на 15-17-й день и составил 0,035-0,038 м3. На диаграмме мы можем наблюдать неравномерность выхода биогаза по дням в установке с отсутствием перемешивающего устройства. Следует предположить, что данная закономерность связана с неравномерностью распределения бактерий в реакторе и накопления продуктов переработки. Максимальный выход биогаза во всех установках наблюдался на 6-8-й день после загрузки, и к 9-10-му дням переработки объем выделяемого биогаза уменьшился.

1 2 3 4 5 6 7

С верхней диагональной мешалкой

С боковой мешалкой

С верхней мешалкой

Дни

Без мешалки

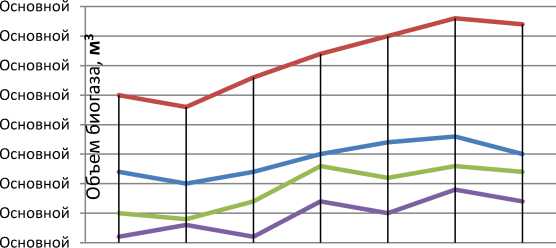

Рис. 7. Выход биогаза из лабораторных установок с различным расположением перемешивающего устройства в течение 7 дней

Как видно из рисунка 7 в трех опытных установках, после загрузки 1,7 л свежего субстрата объемы по выходу биогаза снижаются на 2-й день, это обусловлено тем, что бактерии начинают скапливаться, образуются локальные группы. С 3-го по 6-й день выход биогаза идет с увеличением для установок с боковой мешалкой и с мешалкой расположенной по диагонали. Также в данных установках наблюдается наибольший выход биогаза: с боковой мешалкой – 0,038 м3 на 6-й день; 0,018 м3 на 6-й день. Возможно, расположение данных перемешивающих устройств дает наибольший выход биогаза в связи с образованием вихревых потоков, которые направлены перпендикулярно потоку пузырьков газа, которые направлены снизу вверх.

Таким образом, наиболее эффективным расположением перемешивающего устройства в метантенке является установка боковой мешалки.