Обоснование структуры военно-прикладной физкультурной компетентности студента факультета военного обучения классического университета

Автор: Лубышева Людмила Ивановна, Черепов Евгений Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - обосновать понятие и выявить уровень сформированности военно-прикладной (физкультурной) компетентности. Организация и методы. Основными методами исследования можно обозначить анализ и синтез, метод педагогического моделирования, опрос и тестирование. Экспериментальная работа по выявлению эффективности уровня сформированности военно-прикладной (физкультурной) компетентности проводилась в Южно-Уральском государственном университете на факультете военного обучения среди юношей студентов III-IV курсов, получающих дополнительное образование. Результаты. Разработаны интегративные критерии оценки сформированности военно-прикладных (физкультурных) компетенций обучающихся, которые могут быть использованы в образовательной практике. Заключение. Результаты констатирующего исследования позволяют сделать вывод о необходимости коренных преобразований как в структуре и содержании средств, методов и условий военно-прикладной физической подготовки студентов классического университета, так и в механизмах оценивания результатов данной подготовки. Существует необходимость организационно-педагогического моделирования системы взаимоотношений всех субъектов высшего образования и структурных элементов, осуществляющих физическое воспитание в вузе на основе обязательного учёта положений методологии спортизации физического воспитания.

Студенты классического университета, факультет военного обучения, военно-прикладные физкультурные компетенции, военно-прикладная подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/147153327

IDR: 147153327 | УДК: 378.4:355 | DOI: 10.14529/hsm160308

Текст научной статьи Обоснование структуры военно-прикладной физкультурной компетентности студента факультета военного обучения классического университета

Введение . Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО-3+) по различным направлениям подготовки в результате освоения образовательной программы к выпускникам предъявляются определенные требования [10].

Компетентностная парадигма достаточно нова для отечественной системы высшего образования. Понятие компетентностного подхода и компетенций, формируемых в сфере образования, начали широко внедряться с 2009–2010 гг. в связи с принятием Болонского соглашения и разработкой новых федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования [4]. Критический анализ определений компетенции в отечественной и европейской науке позволяет выделить в них «сущностный» инвариант – понимание компетенции как способ- ности и готовности индивида на основе приобретенных знаний и умений справляться с различными жизненными (в том числе, профессиональными) задачами, получать в процессе деятельности искомый результат [5, 15, 16, 18]. Всестороннее изучение публикаций с точки зрения результата компетентностно-ориентированного профессионального образования показало, что в этой парадигме основное внимание обращается:

– на практическое применение знаний, выработку операциональной, технологической составляющих, а не только на сами знания как таковые;

– сложную интегративную (когнитивноэмоциональную, ценностно-мотивационную, регулятивную) природу результата образования;

– формирование в образовательном процессе личностных качеств как сложных психологических новообразований.

Компетентностный подход определяет компетентность специалиста как цель профессионального образования, связывая ее как с объектами и предметами труда, с выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными интегрированными требованиями к результату образовательного процесса [9]. Содержание компетенций конкретизируется в системе требований, которые предъявляются к учащемуся, преподавателю, работнику, обеспечивающим соответствие каждого из них должности или роли в обществе, профессии, сфере деятельности.

Непростая социально-экономическая обстановка требует от студента увеличения траекторий своего дальнейшего трудоустройства. Результаты опросов показывают, что основной причиной, по которой студенты, обучающиеся на различных факультетах классического университета, в качестве получения второй профессии выбирают обучение на военном факультете, является перспектива получения престижной военной специальности с гарантией трудоустройства и профессиональной самореализации в рядах Вооруженных сил РФ или других силовых структурах.

Сегодня существует определенное противоречие между описанным выше ФГОС 3+ и Квалификационными требованиями для военно-учетной специальности: 420200 «Эксплуатация и ремонт базовых машин бронетанковой техники», анализ которых показывает, что требования к образованности выпускника факультета военного обучения по военно-учетным специальностям базируются на устаревших требованиях: «знать», «уметь» и «иметь представление» [7, 8]. Нам представляется важным нивелировать данное противоречие и унифицировать требования к уровню образованности выпускника в соответствии с современным стандартом ВПО, предусматривающим личностно-ориентированную и компе-тентностную составляющие.

Другой важной проблемой обеспечения эффективной подготовки будущего офицера является крайне низкий уровень развития физических качеств молодежи, о чем свидетельствует материал многочисленных публикаций [2, 6, 13]. В то же время именно высокий уровень специальной физической подготовленности будущего офицера, по признанию специалистов [3, 14, 17], в значительной мере обеспечивает его потенциальную успешность в выполнении профессионального функционала, детерминирует высокий иммунитет к не- благоприятным факторам природной и социальной среды.

Совершенствовать свою физическую подготовленность студенты вуза могут как в рамках обязательной физической культуры, так и во внеучебной секционной деятельности, занятиях спортом. Следует отметить, что, в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения, профессионально-прикладная физическая подготовка является значимым разделом образовательной программы по предмету «Физическая культура» [11, 12]. Именно этот раздел призван сформировать и закрепить у студентов физкультурные компетенции, обеспечивающие предпосылки успешной двигательной активности в соответствии с выбранной профессией. В то же время следует отметить, что в процессе физического воспитания студентов в России не всегда учитывается и реализуется в практической деятельности мощный эффект феномена спорта. Мы считаем, что именно спортизация физического воспитания в студенческом возрасте позволяет реализовывать положения деятельного подхода в образовании и придает физическому воспитанию черты ведущей деятельности, поскольку занятия в спортивных секциях и увлечение спортом строго не регламентированы и объединены соответствующим смыслом отношения к действительности, во-вторых, – общественно актуальны и просоциальны, в-третьих, им присущи выраженная демонстративность и ориентация на внешних участников, в-четвертых, они сопровождаются многоаспектным общением, значительной мотивацией и самопозиционированием, направленностью на референтную группу. А кроме того концепция конверсии технологий спортивной тренировки предусматривает обеспечение и кумуляцию тренировочного эффекта физической нагрузки в процессе занятий физическими упражнениями.

Гипотеза . Произвольное фрагментарное и механическое копирование названий компетенций из смежных специальностей при определении критериев подготовленности студента ФВО, на наш взгляд, не обеспечивает возможности в полной мере осмыслить и использовать огромный социокультурный потенциал физической культуры и спорта в формировании личности будущего офицера. Поэтому выделяя структурные элементы военно-прикладной компетентности студента необходимо учитывать:

– наличие социального заказа на гармо- нично развитое, здоровое поколение, способное качественно выполнять биосоциальные роли;

-

- сущностные характеристики методологии компетентностного подхода;

-

- структурные особенности профессио-граммы базового образования, получаемого студентом, выбравшим второй специальность военную службу;

-

- возможности физического воспитания и спортивной подготовки в формировании личностных свойств и адаптационных ресурсов организма студентов, будущих офицеров;

-

- индивидуально-личностные особенности студентов.

Цель работы - выявление структуры военно-прикладной физкультурной компетентности студента классического университета, получающего в качестве второго образования военную профессию. Достижение этой цели позволит при выявлении уровня образованности будущего офицера учитывать современные методологические педагогические подходы: компетентностный и личностно-ориентированный, что, в свою очередь, повысит эффективность процесса профессиональной подготовки.

Результаты исследования и их обсуждение. Определяя понятие военно-прикладной физкультурной компетентности выпускника ФВО классического университета, мы исходили из того, что данная компетентность должна, во-первых, признаваться значимым интегративным результатом образования выпускника, будущего офицера, во-вторых, формироваться в процессе военно-прикладной подготовки студента, а также создания благоприятных условий для интериоризации им ценностей физической культуры и формирования позитивного личностного отношения как к процессу, так и к результату военной деятельности .

В этой связи в военно-прикладной физкультурной компетентности студента нами были выделены структурно-логические компоненты:

Когнитивный компонент компетенций в сфере физического воспитания предполагает получение и деятельностное использование студентом совокупности знаний в области теоретических основ физической культуры, рационального построения системы занятий физическими упражнениями, здорового образа жизни и т. п.

Функционально-адаптационный компонент (деятельностный ) предполагает совокупность способности к самостоятельным и групповым тренировочным занятиям с учетом систематичности, цикличности, волнообразности и других принципов спортивной тренировки; построения системы рационального и полноценного питания, а также применения различных восстановительных процедур после тренировочных нагрузок; соблюдения здорового образа жизни.

Спортивный компонент (мотивационноценностный ) представлен системой ценностных ориентаций, жизненных установок, правил и принципов поведения не только в профессиональной деятельности, но и в области физической культуры и здорового образа жизни. Его ресурсом являются знания в сфере мотивации поведения личности и групп в области физической культуры; знания мотивационных схем, стимулов, факторов физической культуры личности в соотношении общечеловеческих, общепрофессиональных и личностных ценностей; умение оценки и выбора приоритетов в профессиональной деятельности и личностном поведении на основе принятой системы ценностей, включающей физическую культуру.

Личностно-психологический компонент (личностный) включает проектировочные, прогностические и конструктивные умения, позволяющие сохранять здоровье, обеспечивать высокие физические кондиции и активную жизнедеятельность, повышать спортивное мастерство, эффективно осуществлять профессиональную деятельность, использовать профессионально-прикладную физическую подготовку, саморегуляцию и регуляцию в будущей профессиональной деятельности с использованием разнообразных средств физической культуры.

В исследовании приняли участие 152 студента (возраст 19-20 лет) III-IV курсов факультета военного обучения Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета). Все студенты отнесены по состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Исследование было проведено в течение 2015/2016 учебного года. Комплекс организационно-педагогических условий предусматривал обеспечение активного взаимодействия структурных подразделений университета:

-

1) факультета военного обучения, осу-

- ществляющего дополнительную подготовку студентов с получением военной специальности;

-

2) кафедры физического воспитания и здоровья, осуществляющей руководство процессом физического воспитания студентов;

-

3) физкультурно-спортивного клуба университета координирующего ежегодную спартакиаду студентов;

-

4) центра физкультурно-оздоровительных технологий, регламентирующего работу спортивных секций различной направленности;

-

5) центра спортивной науки, осуществляющий мониторинг функционального состояния организма студентов.

Ключевыми моментами данного взаимодействия являются:

-

1) модульная программа профессионально-прикладной физической культуры студентов, предусматривающая формирование наряду с физкультурно-спортивными компетенциями учет компетенций по обслуживанию гусеничной техники;

-

2) введение дополнительной спортивной дисциплины (военно-прикладное многоборье)

в программу спортивной Спартакиады ЮУрГУ 2015-2016;

-

3) обязательный активный выбор каждым студентом факультета военного обучения спортивной специализации, исходя из его мотивов и функционально-психической предрасположенности, и посещение занятий в спортивной секции по избранному виду спорта не менее трёх раз в неделю;

-

4) обязательный мониторинг, включающий оценку уровня физической подготовленности и объективных показателей дыхательной системы как важного звена развёртывания адаптационных механизмов в организме студентов;

-

5) обязательный учёт в качестве результата образованности студентов факультета военного обучения уровня сформированности военно-прикладной (физкультурной) компетентности.

Основными методами данного теоретического исследования являются общелогические диалектические методы анализа и синтеза информации, критического анализа нормативных и литературных источников. Методом практического исследования являлась оценка

Когнитивный компонент

Спортивный (мотивационный)

-

- способность к построению системы физических упражнений;

-

- способность к самооценке: - сформированная оценка техники военно-прикладных навыков

-выбор спортивной и военно-прикладной специализации;

-участие в спортивных соревнованиях:

-уровень специальной физической

Военно-прикладная (физическая культура) компетентность

- СД (система дыхания) - физическое развитие (гармоничное развитие) - ОРЗ. вредные привычки и тд.

-

- потенциал коммуникативной импульсивности:

-

- стратегия достижения цели;

-

- мотивация военной деятельности

Функциональноадаптационный (деятельностный)

Личностнопсихологический (личностный)

Рис. 1. Структура военно-прикладной (физкультурной) компетентности

Fig. 1. Structure of applied military (sport) competence

сформированности уровня военно-прикладной (физкультурной) компетентности, как интегрального показателя уровня физической подготовленности, функционального состояния, а также проведение опросов с целью выявления отношения студентов.

Структура военно-прикладной физкультурной компетентности выпускника ФВО классического университета представляется нам интегративной совокупной составляющей владения студентом (при условии его активного деятельностного приобщения к ценностям физической культуры и военной профессии) компетенциями, представленными в рис. 1.

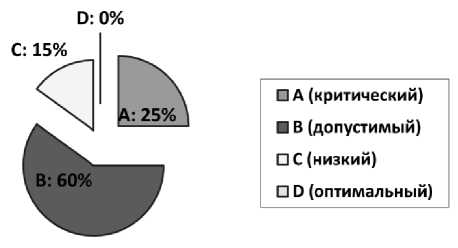

По направлению формирования каждой из четырёх компетенций были выделены три результата значимой деятельности студента. Обладание студентом всеми тремя результатами свидетельствует, по нашему мнению, об оптимальном уровне компетентности, владение двумя - о допустимом уровне, один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне компетентности (рис. 2).

Рис. 2. Уровень сформированности военно-прикладных (физкультурных) компетенций в процессе эксперимента

Fig. 2. Level of formedness of applied military (sport) competencies in the course of experiment

Вопреки квалификационными требованиям для военно-учетной специальности: 420200 «Эксплуатация и ремонт базовых машин бронетанковой техники», результат образованности выпускника факультета военного обучения кроме прочего необходимо оценивать ещё и ориентируясь на уровень сформированности военно-прикладной (физкультурной) компетентности, поскольку именно данная компетентность является важной предпосылкой к успешности его дальнейшей профессиональной деятельности.

Заключение. Таким образом, структура профессионально-прикладной физкультурной компетентности выпускн и ка факультета военного обучения классического университета пре д ставляется когнитивным, функционально- а даптационным (деятельностным), спортив н ым (мотивационно-ц е нностным), личностно-психологическим (личностным ) компонентами.

Констатирующие показатели уровня сформированности этой компетентности у студентов факультета в оенного обучения Ю ж но-Уральского государственного университета обуславливают необходимость скорей ш его поиска эффекти в ных средств, методов и условий, позволяющих обеспечить в процессе обучения будущих офицер о в реализац и ю положений метапредметного, компе-тентностного и личностно-ориентированного методологических подходов.

Активное взаимодействие субъектов высшего профессионального образования классического университета: студента, получающего дополнительное военное образование, факультета военного обучения, кафед р ы физического воспитания и здоровья, физкультурно- с портивного клуба университета, центра физкультурно-оздоровительных тех н ологий, центра спортивной науки, позволяет в течение одного учебного года значительно повысить уровень сформированности военно-прикладной (физкультурной) компетентности.

Список литературы Обоснование структуры военно-прикладной физкультурной компетентности студента факультета военного обучения классического университета

- Воганд, Д. Результаты обучения и компетенции. Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход (книга-приложение 1)/Д. Воганд; под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. В.И. Байденко. -М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. -С. 129-135.

- Добровольский, В.С. Подготовка офицеров запаса в гражданских вузах/В.С. Добровольский//Высш. образование в России. -2003. -№ 3. -С. 61-67.

- Ендальцев, Б.В. Физическая культура, здоровье и работоспособность человека в экстремальных экологических условиях: моногр./Б.В. Ендальцев. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. -198 с.

- Исаева, Т.Е. Становление компетентностного подхода в ведущих зарубежных странах/Т.Е. Исаева, А.Н. Рубаник//Ростовский государственный университет путей сообщения. -http://www.t21.rgups.ru/doc2011/1/04.doc.

- Клецина И. С.

- "Компетентностный подход" и гендерное образование в высшей школе [Текст] / И. С. Клецина

- // Актуальные вопросы современного университетского образования [Текст] = Modern concepts of university education : материалы X Рос.-амер. науч.-практ. конф., 14-16 мая 2007 г. - СПб., 2007. - С. 105-109.

- Мезенцев В.А. Формирование физической подготовленности у допризывной молодежи на базе военно-патриотического клуба//Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. -2010. -№ 1. -С. 79-80.

- Приказ Министерства образования науки России от 06.03.2015 № 162 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2015 № 36535). -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177085.

- Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерства обороны РФ от 10.07.2009 г. № 249/666 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». -http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91624/.

- Трофименко М.П. Компетентностный подход -методологическая основа современного образования/М.П. Трофименко, Л.А. Ибрагимова, Г.А. Петрова//Вестн. Нижневартов. гос. гуманитар. ун-та. Сер. «Психологические и педагогические науки»/отв. ред. И.П. Истомина. -Нижневартовск: Изд-во Нижневартов. гуманит. ун-та. -2010. -Вып. 1. -С. 57-66.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». -https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.

- Шайхетдинов, Р.Г. Достижение выпускником университета психофизической готовности к профессиональной деятельности/Р.Г. Шайхетдинов, В.А. Громов//Теория и практика физ. культуры. -2016. -№ 3. -С. 26-28.

- Шайхетдинов, Р.Г. Современные аспекты организации профессионально-прикладной физической подготовки студентов факультета военного образования/Р.Г. Шайхетдинов//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 1, ч. 2. -М.: Академия Естествознания. -С. 25-32

- Шепелев, О.Ю. Решение проблем подготовки офицеров в гражданских вузах/О.Ю. Шепелев//Вопросы управления. -2008. -Вып. 2. -http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2008/01/18/.

- Щеголев, В.А. Физическая культура и спорт как средство профессионально-ориентированного воспитания студенческой молодежи/В.А. Щеголев, Ю.Н. Щедрин. -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. -214 с.

- Chelli, S. The competency-based approachin high education/S. Chelli//Revue Elwahat. -2010. -Vol. 14, № 8. -P. 16-28. -http://elwahat. univ-ghardaia.dz.

- Königová, M. Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations/M. Königová, H. Urbancová, J. Fejfar//Journal of Competitiveness. -2012. -Vol. 4, Iss. 1. -P. 129-142.

- Krotee, M.L. Management of physical education and sport/M.L. Krotee, C.A. Bucher. -Boston: McGrow-Hill, 2007. -606 p.

- Nabiev, V.Sh. The problem of identification of educational achievements of bachelors: competence approach/V.Sh. Nabiev//European science review. -2015. -№ 5-6. -С. 115-117. -http://cyberleninka.ru/article/n/the-problem-of-identification-of-educational-achievements-of-bachelors-competence-approach.