Обоснование возраста раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 (Юго-Восточный Дагестан)

Автор: Рыбалко А.Г., Янина Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты междисциплинарного изучения местонахождения Дарвагчай-Залив-4 (Юго-Восточный Дагестан). В ходе многолетних раскопок культуросодержащие слои памятника были исследованы на площади более 90 м2, в результате чего получена коллекция каменных артефактов, насчитывающая более 700 экз. Определить возраст культуросодержащих слоев памятника позволяют палеонтологические данные (анализ малакофауны) и палеомагнитные исследования. Данные, полученные методами естественных наук, свидетельствуют, что время формирования культуросодержащих горизонтов соотносится с разными фазами активности Каспийского моря (позднебакинское и постбакинское время) и, согласно принятът стратиграфическим схемам, соответствует интервалу ~0,4-0,3 млн л.н. (МИС 11-9).

Дагестан, каменные индустрии, ранний палеолит, стратиграфия, морские трансгрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/145144869

IDR: 145144869 | УДК: 902.6

Текст научной статьи Обоснование возраста раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 (Юго-Восточный Дагестан)

Местонахождение Дарвагчай-Залив-4 открыто в 2010 г. сотрудниками Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН в ходе рекогносцировочного обследования правого берега р. Дарвагчай (Дербентский р-н Республики Дагестан). Стоянка расположена на побережье небольшого залива Геджухского водохранилища, на склоне высокого (ок. 20 м) останца третьей древнекаспийской террасы, образованного серией морских осадков, перекрытых сверху рыхлыми отложениями в виде супесей и суглинков. Место расположения памятника соответствует переходу от предгорий (абсолютная высота 120–270 м) к равнинной части (<90 м) Западного Прикаспия. Разведочные исследования, проведенные в 2011 г., позволили получить предварительные сведения о стратиграфии объекта, а также выразительный набор палеолитических изделий, включающий орудия с бифасиальной обработкой (рубила) [Деревянко и др., 2012]. В ходе многолетних стационарных исследований стоянки единым раскопом было вскрыто ~90 м2 площади культуросодержащих отложений, из которых

(слои 3 и 5) получена коллекция каменных артефактов, насчитывающая более 700 экз. [Рыбалко, 2014].

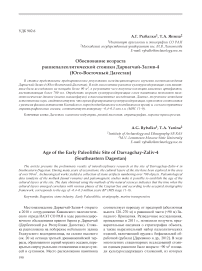

В процессе раскопок памятника была получена серия разрезов правого берега р. Дарвагчай, которые вместе с обнажениями на прилегающих к раскопу участках явились основой для детальных стратиграфических исследований и установления условий залегания и возраста археологических материалов. Ниже приведено сокращенное описание стратиграфического разреза местонахождения (сверху вниз). В раскопе зафиксированы слои 1–7, на прилегающем участке склона террасы – слои 8–11 (см. рисунок ).

Слой 1. Серо-коричневый опесчаненый суглинок. Текстура слоя неоднородная. Генезис отложений субаэральный (элювиально-делювиальный). Слой по всей толще содержит многочисленные включения карбонатных солей в виде небольших стяжек, встречается редкий гравий и галька. Мощность – до 1,4 м.

Слой 2. Темно-коричневый тяжелый суглинок, карбонатизированный. Текстура слоя однородная, залегание неслоистое. Генезис субаэральный (преобладание склоновых и эоловых процессов). Мощность – до 1,5 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения с приме сью валунов, глыб и обломков ракушняка (Ø до 0,7 м) различной степени окатанности. В заполнителе дресва, глинистый песок, суглинки. В центре и подошве слоя встречаются линзы серых алевритов с пятнами ожелезнения мощностью до 0,3 м. Гальки и валуны залегают под разным углом, ориентированы в основном по длинной оси вдоль склона в северо-восточном направлении. Сортировка обломков практически отсутствует и наблюдается локально в нижней части слоя. Генезис отложений сложный, ведущую роль, вероятно, играли пролювиально-делювиальные и аллювиальные (горный аллювий) процессы. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность – до 2 м.

Слой 4. Прибрежно-морские пески, светло-серые, в кровле – желтые, косослоистые, разнонаправленные, с раковинным детритом и редким включением грубообломочного материала (гравий, галька, щебень). Мощность – до 0,45 см.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В заполнителе разнозернистый светло-коричневый песок с включением раковин морских моллюсков разной сохранности. Обломки хорошо окатаны, залегают субгоризонтально. Отложения, по-видимому, сформированы при абразии горного аллювия и последующего его переотложения в прибрежной зоне морского побережья. Контакт с нижележащими отложениями четкий и ясный. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность слоя – до 0,45 м.

Слой 6. Тонкослойчатые серые пески с горизонтальными прослоями детритусового песчаника, включают створки раковин морских моллюсков хорошей сохранности. Для сцементированных прослоев песчаника характерна текстура ряби волнения по оси С – Ю, их мощность изменяется от 0,05 до 0,2 м. Генезис отложений прибрежно-морской. Мощность слоя – до 1,5 м.

Слой 7. Песчаники детритусовые монолитные. Видимая мощность – более 1 м.

Слой 8. Органогенно-обломочный известняк (ракушняк) с включениями гравия и гальки, плотный, монолитный. Отложения не выдержаны по простиранию, представлены лишь частично в виде выступающих на поверхности склона глыб. Видимая мощность – более 1 м.

Слой 9. Пески тонкозернистые, сыпучие, желтосерые. Видимая мощность – до 0,3 м.

Слой 10. Галечно-валунные отложения. Обломки (песчаник) хорошо окатаны частично сцементированы (конгломерат). Видимая мощность слоя – до 0,3 м.

Слой 11. Глинистые светло-серые очень плотные алевриты с тонкими прослоями серого песка. Предположительно, отложения акчагыла. Видимая мощность 0,4 м.

Анализируя полученный разрез местонахождения Дарвагчай-Залив-4, можно выделить три разновозрастные пачки отложений со специфическими чертами седиментогенеза, отделенные друг от друга стратиграфическими перерывами со следами размыва и тектоническими нарушениями. Пачка 1 (слои 1–3) образована преимущественно в субаэральных условиях. Ведущую роль в осадконакоплении играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Вероятное время формирования – постбакинское. Пачка 2 (слои 4–10) сформировалась преимущественно в субакваль-ных условиях морского побережья. Период образования – вторая половина раннего неоплейстоцена (бакинское время). Пачка 3 (слой 11) – отложения прибрежно-морского генезиса, соответствующие переходной зоне между шельфом и побережьем (акчагыльское время). Данная предполагаемая хронология основана на сравнении полученного разреза с данными по стратиграфии памятника Дарвагчай-1, где относительный возраст культуросодержащих отложений (интервал бакинской трансгрессии Каспийского моря) определяется на основании анализа малакофауны (раковины морских моллюсков) и микрофауны (остракоды, фора-миниферы) [Деревянко и др., 2012].

Более точно определить хронологические рамки культуросодержащих слоев памятника Дарвагчай-Залив-4 позволяют палеонтологические данные

Схема стратиграфического разреза местонахождения Дарвагчай-Залив-4.

1 – номер слоя; 2 – высота относительно репера, см.

(-320)

Бива III - 390 тыс. л.н.

Эмперор (Елунино V) - 420 тыс. л.н.

Урунджикская трансгрессия (МИС 11) -

(-1000) ПГТ

Q 1 (-320) 2

(анализ малакофауны). В ходе археологических раскопок из слоя 5 были отобраны все целые (пригодные для определения) раковины моллюсков. В их составе преобладают каспийские кардииды – раковины моллюсков рода Didacna Eichw. Род Didacna , обладающий высокой скоростью эволюционного развития на видовом и подвидовом уровне, имеет руководящее значение для стратификации морского неоплейстоцена Каспия и палеогеографических реконструкций его бассейнов.

В составе дидакн четко выделяются две группы. Первая из них представлена раковинами, несущими явные следы переотложения (окатанность, потертости, «размытость» ребер). В ней преобладают Didacna rudis Nal., встречаются D . cf. parvula Nal., D. lindleyi (Dash.) Fed., D. golubyatnikovi Yan. Это представители бакинской (позднебакинской) фауны Каспия, характерным видом которой является D. rudis .

Вторая группа содержит раковины хорошей сохранности, с четкими контурами, замочным аппаратом и ярко выраженными, неистертыми ребрами. Этот показатель, а также наличие, наряду с раковинами взрослых особей, экземпляров молодых раковин разного возраста, имеющих хорошую со-192

хранность, свидетельствует о залегании этого ма-лакофаунистического сообщества in situ . В его составе преобладают Didacna eulachia (Bog.) Fed. и D. kovalevskii Bog., единичны D. pravoslavlevi Fed. Возраст малакофауны (и включающих ее отложений) – урунджикский, ее характерными видами являются Didacna eulachia и D . kovalevskii .

Поскольку вопрос о стратиграфическом положении (относительном возрасте) культуросодержащих отложений принципиально важен, следует остановиться на представлениях исследователей неоплейстоцена Каспия по вопросу об урунджик-ском этапе в развитии региона, ибо он не имеет однозначного решения.

Урунджикский этап в развитии Каспийского бассейна и его побережий установлен П.В. Федоровым [1957] и отнесен к началу хазарской, а затем – к завершающему этапу бакинской трансгрессивной эпохи. Т.А. Яниной было доказано суще ствование самостоятельного урунджикского трансгрессивного этапа на основе критического анализа всех известных местонахождений малако-фауны Каспийского региона [Янина, 2008]. К настоящему времени большинством исследователей признаны урунджикский этап развития бассейна и урунджикский горизонт в стратиграфической схеме каспийского неоплейстоцена. Морской бассейн был изолированным, тепловодным, с повышенной соленостью (по сравнению с современной). Время этого события – начало среднего неоплейстоцена, лихвинское межледниковье (МИС 11).

Помимо этого на памятнике были проведены палеомагнитные исследования. Была отобрана колонка образцов из слоя 2, прослоев глинистых алевритов слоя 3 и слоя 4. В результате в верхней части разреза зафиксирована положительная остаточная намагниченность, а в слое 4 (морские пе ски) – отрицательная. По заключению автора работ д-ра геол.-минер. наук А.Ю. Казанского, минус разнонаправленный, хаотичный, следовательно, в данном случае это экскурсы. Если исходить из данных по малакофауне (МИС 11), то в данный период попадают два экскурса: Бива III – 390 тыс. л.н. и Эмперор (Елунино V) – 420 тыс. л.н. (см. рисунок ).

Таким образом, суммарная информация, полученная методами естественных наук, свидетельствует, что раннепалеолитические археологические материалы, зафиксированные в слоях 3 и 5, накапливались в субаэральных и субаквальных условиях морского побережья (пляжная и предфрон-тальная зоны). Время формирования культуросодержащих слоев соотносится с разными фазами активности Каспийского моря (позднебакинское и постбакинское время) и, согласно принятым стратиграфическим схемам, соответствует интервалу ~0,4–0,3 млн л.н. (МИС 11–9).

Работа выполнена в рамках проектов РГНФ № 15-01-00069-а, 17-01-18012-е.

Список литературы Обоснование возраста раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 (Юго-Восточный Дагестан)

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -292 с.

- Рыбалко А.Г. Ранний палеолит Западного Прикаспия (новые данные) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда. -Казань: Отечество, 2014. - Т. I. - С. 128-132.

- Федоров П.В. Четвертичные отложения и история развития Каспийского моря. - М.: Наука, 1957. - 305 с.

- Янина Т.А. Урунджикский этап в плейстоценовой истории Каспийского региона // Изв. Рос. акад. наук. Сер. географ. - 2008. - № 4. - С. 60-73.