Обоснование выбора спейсера на первом этапе лечения поздней глубокой перипротезной инфекции коленного сустава

Автор: Линник Станислав Антонович, Афиногенова Анна Геннадьевна, Афиногенов Геннадий Евгеньевич, Спиридонова Анна Геннадьевна, Цололо Ярослав Борисович, Карагезов Гиорги Русланович, Хайдаров Валерий Михайлович, Кравцов Дмитрий Викторович, Кучеев Иван Олегович, Хромов Александр Анатольевич, Аббас Исмаел, Марышев Максим Вадимович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Инфекционные осложнения при эндопротезировании коленного сустава в виде перипротезной инфекции составляют от 0,5 до 5,0 % случаев и являются социальной и экономической проблемой. Наиболее частой причиной развития перипротезной инфекции является метициллинрезистентный стафиллококк (36 %), грамотрицательные бактерии и ассоциации микроорганизмов. Цель. Оценить эффективность санирующего этапа реэндопротезирования больных с перипротезной инфекцией коленного сустава путем разработки антимикробной композиции пролонгированного действия и усовершенствование конструкций артикулирующих спейсеров коленного сустава. Материалы и методы. Проведен анализ лечения 121 больного с перипротезной инфекцией коленного сустава. У 9 больных наблюдали раннюю перипротезную инфекцию и у 112 - позднюю. Больные с поздней перипротезной инфекцией в зависимости от применяемого спейсера разделены на 3 группы. В первой группе 59 пациентам устанавливали артикулирующий спейсер на основе разработанной антимикробной композиции пролонгированного действия (патент RU 191236). Во второй группе 29 больным имплантировали преформированный спейсер, в третьей группе 18 пациентам устанавливали блоковидный спейсер. Результаты. Разработана антибактериальная антиадгезивная нетоксичная композиция на основе костного цемента с гентамицином, с антисептиками повиарголом, диоксидином и высокомолекулярным поливинилпирролидоном с пролонгированным действием. Рецидив перипротезной инфекции отмечали у 3 пациентов первой, у 9 второй и у 7 третьей групп. Сроки от момента выполнения санирующего этапа до второго окончательного этапа реэндопротезирования составили 3-6 (4,8 ± 1,9) месяцев. Обсуждение. Использование блоковидного и преформированного спейсеров приводит к рецидивам инфекции и инфекционным осложнениям. Антисептики с различными механизмами действия способны воздействовать на устойчивые к антибиотикам бактерии, а полимер - пролонгировать данный эффект. Выводы. Применение артикулирующих спейсеров коленного сустава, в состав которых входит антимикробная композиция, позволяет сохранить функцию сустава и снизить количество инфекционных осложнений, что облегчает выполнение окончательного этапа реэндопротезирования.

Коленный сустав, двухэтапное ревизионное эндопротезирование, перипротезная инфекция, антимикробная композиция, спейсер

Короткий адрес: https://sciup.org/142238205

IDR: 142238205 | УДК: 616.728.3-089.843-77-022.1:615.28 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-2-173-179

Текст научной статьи Обоснование выбора спейсера на первом этапе лечения поздней глубокой перипротезной инфекции коленного сустава

Основными показаниями к эндопротезированию коленного сустава являются идиопатический го-нартроз и вторичный гонартроз после остеосинтеза внутрисуставных переломов. Широкое внедрение в ортопедическую практику эндопротезирования коленного сустава (КС) позволяет улучшить функцию сустава и качество жизни пациента [1-5]. Однако, несмотря на то, что после тотального эндопротезирования (ТЭП) КС наблюдают значительное улучшение состояния пациента, существует риск развития осложнений в виде ППИ, которая встречается от 0,5 до 5,0 % случаев [6-8].

При этом стоимость лечения больных, которым выполняют ревизионные вмешательства в связи с инфекционными осложнениями, увеличивается в 8 раз по сравнению с первичным эндопротезированием. Это связано со сложностями лечения и со значительными затратами на используемые импланты.

Формирование микробных биопленок к 3-4 неделе на поверхности эндопротеза препятствует проникно- вению антибактериальных препаратов в область инфицированного сустава [7, 9-11].

Частые рецидивы ППИ после первого санирующего этапа (СЭ) реэндопротезирования связаны с коротким действием антибиотиков гентамицина (и ванкомицина) в составе преформированного спейсера, которые используют без учета вида выделяемых микроорганизмов и их чувствительности к антимикробным препаратам, а также конструкцией спейсера и установкой её без учета анатомических изменений в области КС [12-15]. Для усиления антимикробного эффекта применяют композиции, содержащие антибиотики (ванкомицин, гентамицин) и антисептики разного спектра действия (диоксидин, повиаргол), которые позволяют достичь положительных исходов при выполнении санирующего этапа реэндопротезирования [1].

Цель – оценить эффективность санирующего этапа реэндопротезирования больных с ППИ КС путем разработки антимикробной композиции пролонгированного действия и усовершенствование конструкций артикулирующих спейсеров КС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике гнойной остеологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова находился 121 пациент с ППИ КС в возрасте от 31 до 78 лет, женщины составили 68 %, мужчины – 32 %. Средний возраст пациентов составил 64 года (95 %, ДИ: 38–77).

Среди наших больных ППИ развилась после первичного эндопротезирования КС в сроки до 3 месяцев в 44 случаях; от 3 до 8 месяцев – в 57; позже 8 месяцев – в 20.

Критерии включения: ППИ КС после первичного и ревизионного эндопротезирования с костными дефектами метаэпифизов (типы 1 – 2А по AORI). Критерии исключения: сепсис, больные со значительными костными дефектами метаэпифизов (тип 2В, 2С, 3А-3C по AORI).

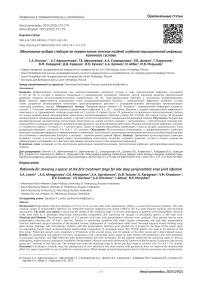

Раннюю ППИ КС согласно классификации Tsukayama [16] наблюдали у 9 пациентов (7,4 %). Остальные 112 больных с поздней ППИ разделены на 3 группы сравнения. В первую группу вошли 59 (52,7 %) больных, которым устанавливали предложенный нами артикулирующий спейсер КС (Патент RU 206668) [17] (рис. 1.) на основе разработанной антимикробной композиции (Патент RU 2707734) [1], во вторую – 29 (25,9 %) пациентов, которым устанавливали преформированный спейсер, и 18 (16,1 %) пациентов вошли в третью группу, которым применили блоковидный спейсер в связи с наличием костных дефектов.

Нестабильность компонентов эндопротеза встречали у 23 (19,0 %) пациентов, из них у 11 (18,6 %) первой, у 8 (27,6 %) второй и у 4 (22,2 %) третьей групп.

Рис. 1. Артикулирующий спейсер коленного сустава: 1 – бедренный компонент; 2 – две сопряженные полусферы; 3 – большеберцовый компонент; 4 – плато большеберцового компонента; 5 – резьбовой осевой стержень, выполненный в виде винта

По объему костных дефектов в первой группе 26 (44,1 %) пациентов соответствовали 1 типу и 33 55,9 %) – 2А типу, во второй группе – 18 (62,1 %) и 11 (37,9 %), а в третьей – 6 (33,3 %) и 12 (66,7 %) соответственно.

Среди наших больных показаниями к первичному эндопротезированию у 95 (78,5 %) пациентов был идиопатический гонартроз, вторичный гонартроз после внутрисуставных переломов КС – у 26 (21,5 %). У пациентов этой группы чаще встречался дефект 2А стадии вследствие развития некроза дистальной части бедренной или проксимальной части большеберцовой кости после внутрисуставных переломов.

По характеру сопутствующей патологии, величине дефектов костей группы были репрезентативны. Однако у более половины больных с идиопатическим гонар-трозом имелось высокое среднее значение показателя индекса массы тела, которое соответствует II степени ожирения.

Диагностика ППИ включала клинические, лабораторные, рентгенологические и бактериологические методы исследования.

Подавляющее число больных (85 %) жаловались на нарушение функции КС и наличие болей различной интенсивности от 9 до 4,5 по шкале ВАШ. Дополнительными средствами опоры (костыли, трость) пользовались 62 % пациентов. Наличие признаков местной раневой инфекции – отек, гиперемия, гипертермия – наблюдались у 53 % больных. Свищи с гнойным отделяемым имелись у 59 (48,7 %) пациентов. Из них у больных первой группы – в 31 (52,6 % %) случае, во второй – в 19 (32,2 %), в третьей – в 9 (15,2 %).

У всех больных оценивали динамику показателей крови (лейкоцитоз, ЛИИ, СРБ и СОЭ) до и после СЭ операции, характерных для воспалительного процесса.

Одним из важнейших диагностических методов исследования ППИ является микробиологический [15, 18, 19]. Для этого всем пациентам осуществляли посев из свищевого хода при его наличии, или проводилась пункция сустава не менее трех раз под контролем УЗИ. Идентификация микроорганизмов и чувствительность к антибактериальным препаратам выполнялась на бактериологическом анализаторе VITEK® 2 Compact и масс-спектрометрическом приборе Triple Quad 6500+ LC-MS.

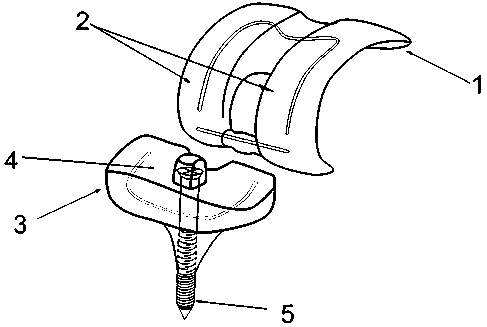

У более половины больных – 77 (63,7 %) до выполнения СЭ реэндопротезирования высеивались грам-положительные патогены ( S. aureus и S. epidermidis ). Из них в первой группе – у 38 (65,1 %), во второй – у 18 (62,8 %), в третьей – у 13 (69,7 %) пациентов. Метициллинрезистентные штаммы встречались у 8 (7,2 %) больных. На втором месте по частоте встречались микробные ассоциации ( S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. coli ), которые были у 20 (16,5 %) пациентов, а грамотрицательные микроорганизмы выделены у 8 (6,6 %) пациентов.

При выполнении санирующей операции для выявления вида микрофлоры и гистологического исследования забирали 5 тканевых биоптатов и удаленные компоненты эндопротеза.

Лучевые методы диагностики ППИ КС в виде обзорной рентгенографии, фистулографии (при наличии свищей) выполняли всем больным, а по показаниям в 38 случаях компьютерную томографию для выявления деструкции костей. На обзорной рентгенограмме выявляли нестабильность компонентов эндопротеза, резорбцию кости, особенно на границе кость-цемент. Фистулография с двойным контрастированием (Веро-графин и перекись водорода) позволяет выявить гнойные затеки и транскортикальные свищи.

Характер лечения выбирали в зависимости от этиологии, степени поражения костных и мягкотканных образований КС, вида микроорганизма и общего состояния больных. При лечении больных в удовлетво- рительном состоянии с ранней ППИ при стабильности компонентов эндопротеза осуществляли хирургическую обработку гнойного очага, замену вкладыша, тщательное промывание операционной раны с использованием пульс-лаважа, ушивание раны и её дренирование.

Из 112 больных с поздней ППИ 106 (94,6 %) пациентам применяли двухэтапное ревизионное эндопротезирование. Первым этапом осуществляли удаление компонентов эндопротеза, костного цемента и других имеющихся инородных тел.

Нами разработан артикулирующий спейсер коленного сустава (Патент RU 206668), который изготавливали индивидуально по силиконовым формам, используя разработанную нами антимикробную композицию, состоящую из гентамицина, повиаргола, диоксидина и высокомолекулярного поливинилпирролидона, обладающую пролонгированным антимикробным действием [17] (рис. 1). При значительных разрушениях суставных концов костей, образующих КС, относительно тяжелом состоянии пациентов в 16,1 % случаев устанавливали блоковидный спейсер, изготовленный из костного цемента с гентамицином с целью ликвидации гнойного процесса. При отказе больного от второго этапа реэндопротезирования 6 (5,3 %) пациентам после хирургической обработки гнойного очага осуществляли артродезирование КС с помощь аппаратов внешней фиксации. Характер операции при лечении глубокой ППИ КС зависел от типа костных дефектов, распространенности гнойного процесса и состояния пациентов. Основные методы хирургического лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Оперативные вмешательства на санирующем этапе лечения больных с глубокой перипротезной инфекцией коленного сустава

|

Характер оперативных вмешательств |

Количество наблюдений |

|

|

абс. |

% |

|

|

Хирургическая обработка с установкой артикулирующего спейсера |

59 |

48,7 |

|

Хирургическая обработка с установкой преформированного спейсера |

29 |

24,0 |

|

Хирургическая обработка с установкой блоковидного спейсера |

18 |

14,9 |

|

Хирургическая обработка с заменой вкладыша и применением ВАК-терапии |

9 |

7,4 |

|

Артродез коленного сустава |

6 |

5,0 |

В послеоперационном периоде устанавливали проточный дренаж. Срок подбирали индивидуально, он составлял 3-6 суток в зависимости от количества отделяемого. Кроме того, в этот период всем больным проводили лечение сопутствующей терапевтической патологии и коррекцию иммунного статуса и, по показаниям, с использованием иммуномодуляторов. Пациентам с блоковидными спейсерами рекомендовали ношение ортеза и ходьбу с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. Пациентам с артикулирующими спейсерами ношение ортеза рекомендовали только при наличии признаков нестабильности в оперированном суставе, в течение 4-6 недель. В этот период им рекомендовали пользоваться костылями, а в дальнейшем тростью. В случаях отсутствия несостоятельности связочного аппарата КС больные перемещались без дополнительной опоры. При установке пре-формированных спейсеров пациентам рекомендовали ходить в течение до 6 недель с дозированной нагрузкой на оперированную конечность, используя ходунки или костыли, а далее – с тростью до выполнения окончательного этапа реэндопротезирования.

Целенаправленную антибиотикотерапию проводили в послеоперационном периоде до 6-8 недель с учетом данных антибиотикограммы. При грамполо-жительной микрофлоре назначали Ванкомицин и Дап- томицин. При грамотрицательной – Цефтазидим/Це-фоперазон и Ципрофлоксацин/Левофлоксацин, а при обнаружении микробных ассоциаций назначали Ванкомицин и цефалоспорины 3-го поколения.

У всех больных оценивали функцию КС и качество жизни с использованием шкал WOMAC, ВАШ и KOOS перед выполнением второго (окончательного) этапа реэндопротезирования [18, 20, 21].

Статистическую обработку результатов исследования выполняли по программе «STATISTICA» для «Windows» (версия 10.0). Использовали показатели описательной статистики, в том числе медиану (Ме) и квартили (Q25-Q75), критерий Вилкоксона. Различия между группами считали существенными при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 106 пациентов с поздней ППИ КС, которым применяли двухэтапное реэндопротезирование, в 19 (17,9 %) случаях наблюдали рецидивы инфекции: из них у 3 больных (15,7 %) первой, 9 (47,4 %) второй и у 7 (36,9 %) третьей групп. Следовательно, из 59 пациентов первой группы, которым устанавливали артикулирующий спейсер, рецидивы ППИ наблюдались только у 3 (5,0 %) больных. Во второй группе из 29 пациентов у 9 (31,0 %), а в третьей из 18 пациентов рецидив ППИ был у 7 (38,8 %). Таким образом, число рецидивов инфекции в первой группе пациентов было статистически значимо меньше числа рецидивов во второй и в третьей группах (p < 0,05); при этом эти показатели во второй и третьей группах между собой были статистически не значимы (p > 0,05).

Из 19 случаев рецидива в 12 после повторных санирующих операций достигнута эрадикация инфекции, выполнен окончательный этап реэндопротезирования. Шести пациентам (1 из первой, 2 из второй и 3 из третьей групп) после неоднократных и безуспешных повторных хирургических обработок гнойного очага выполнен артродез КС аппаратами внешней фиксации. Один пациент первой группы с удовлетворительной функцией сустава, опороспособной конечностью и стабильным спейсером, наличием свища со скудным отделяемым от дальнейшего хирургического лечения отказался.

В послеоперационном периоде больным с рецидивом ППИ КС осуществляли бактериологическое исследование пунктата из полости сустава. В большинстве случаев во всех трех группах высеивались грамположительные штаммы, которые в среднем составили 61,3 %. Метициллинрезистентные штаммы оказались в среднем в 9,5 % случаях. Микробные ассоциации составили в среднем 19,3 %, а грамотри-цательные микроорганизмы – в 8 % случаев (рис. 2).

Представленные данные на рисунке 2 свидетельствуют, что одной из возможных причин рецидива ППИ являются метициллинрезистентные изоляты, а также ассоциации микробных клеток и грамотрицательные микроорганизмы.

Рис. 2. Характер микробного пейзажа до и после санирующего этапа реэндопротезирования у пациентов с рецидивом ППИ

Эффективность первого СЭ лечения достигнута у 99 (93,4 %) больных. Из них в первой группе у 57 (96,6 %), во второй – у 27 (93,1 %), а в третьей – у 15 (83,3 %) пациентов. При этом данный показатель в третьей группе статистически значимо меньше, чем у пациентов первой и второй групп (р < 0,05). Подобное различие объясняется тем, что блоковидные спейсеры с большей частотой имплантировали пациентам с ППИ после переломов костей, образующих КС, которым выполнялся остеосинтез и нередко – в случаях после ликвидации остеомиелита.

Таблица 2

Характер оперативных вмешательств при рецидиве ППИ

|

Характер операции |

Группы больных |

Всего |

||||||

|

первая |

вторая |

третья |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Повторная хирургическая операция с переустановкой спейсера |

2 |

15,4 |

7 |

53,8 |

4 |

30,8 |

13 |

100 |

|

Удаление спейсера, артродез |

1 |

16,6 |

2 |

33,4 |

3 |

50 |

6 |

100 |

|

Итого |

3 |

15,9 |

9 |

47,3 |

7 |

36,8 |

19 |

100 |

Переустановка спейсера выполнена в 2-х случаях в первой, в 7 во второй группе и в 4 случаях больным третьей группы. В одном случае блоковидный спейсер был заменен на артикулирующий и, наоборот, одному пациенту артикулирующий спейсер заменен на блоковидный. Всем 9 больным с преформированными спейсерами последние заменены на артикулирующие, предложенные нами на основе разработанной антимикробной композиции пролонгированного действия. Стойкая ремиссия достигнута у 57 пациентов в первой группе, у 27 во второй и у 15 в третьей группе.

Средний койко-день после СЭ реэндопротезирования в первой группе составил 18 ± 2,6 суток, во второй группе – 23 ± 8,7 суток, в третьей – 31 ± 6,2 суток. Увеличение показателя койко-дня у пациентов второй и третьей группы связано с лечением осложнений в послеоперационном периоде, которые чаще встречались у больных этих групп.

До проведения СЭ реэндопротезирования гематологические показатели (лейкоцитоз, ЛИИ, СОЭ, СРБ) у пациентов всех трех групп были выше референтных значений. На 10-е сутки после СЭ реэндопротезирования в первой группе наблюдалось их статистически значимое снижение (p < 0,05), а к 21-м суткам пока- затели приближались к норме. Напротив, у больных второй и третьей групп они оставались повышенными. Особенно у больных третьей группы, где применялся блоковидный спейсер. Что косвенно могло свидетельствовать о сохранении воспалительного процесса. У 3 больных этой группы в анамнезе был послеоперационный остеомиелит костей, образующих КС, который возник после остеосинтеза внутрисуставных переломов данной локализации (табл. 3).

В послеоперационном периоде через 3-6 месяцев (в среднем 4,8 ± 1,9) после проведенной антибиотико-терапии у 99 (89,3 %) больных выполнено окончательное реэндопротезирование КС. Показаниями к реэндопротезированию были трехкратные отрицательные результаты посева пунктата из КС.

Из 99 пациентов в 97 (97,9 %) случаях через год признаков рецидива инфекционного процесса выявлено не было. Эффективность СЭ лечения через год составила в первой группе 96,6 %, во второй – 89,6 % и в третьей – 77,8 %. Неинфекционные осложнения в виде нестабильности спейсера и его вывиха/подвы-виха наблюдали у 3 больных с преформированными, у 2 больных с блоковидными и у 1 пациента с артикулирующим спейсером.

Таблица 3

Гематологические показатели до и после санирующего этапа операции

|

Группы больных |

Показатели |

Данные на срок наблюдения, Me (Q25-Q75) |

||

|

до операции |

10-е сутки после операции |

21-е сутки после операции |

||

|

Первая (n = 59) |

Лейкоцитоз, 109/л |

10,3 (6,9-10,8) |

8,8 (7,1-9,7) |

5,9 (5,3-6,7) |

|

ЛИИ, мм/час |

1,9 (1,3-2,9) |

1,4 (0,8-1,5) |

1,2 (0,4-0,7) |

|

|

СОЭ, мм/час |

29,2 (26,7-42,1) |

24,1 (15,7-21,9) |

10,9 (9,1-11,8) |

|

|

СРБ, мг/л |

15,9 (13,6-25,1) |

13,1 (10,3-18,2) |

10,8 (9,4-11,2) |

|

|

Вторая (n = 29) |

Лейкоцитоз, 109/л |

10,7 (7,6-11,8) |

11,5 (8,9-13,6) |

11,0 (9,2-12,0) |

|

ЛИИ, мм/час |

2,4 (0,8-3,1) |

2,1 (1,8-2,6) |

1,7 (1,1-2,3) |

|

|

СОЭ, мм/час |

31,2 (27,3-42,1) |

24,1 (20,3-28,8) |

16,1 (10,2-18,1) |

|

|

СРБ, мг/л |

24,1 (15,8-28,7) |

16,7 (12,9-24,5) |

9,7 (8,8-13,1) |

|

|

Третья (n = 18) |

Лейкоцитоз, 109/л |

12,1 (8,9-13,3) |

11,0 (9,9-15,1) |

9,9 (8,8-13,7) |

|

ЛИИ, мм/час |

2,6 (1,3-2,9) |

2,8 (1,7-3,1) |

1,9 (1,3-2,2) |

|

|

СОЭ, мм/час |

31,3 (24,5-43,2) |

24,2 (20,6-26,4) |

17,2 (11,9-18,0) |

|

|

СРБ, мг/л |

23,1 (17,8-28,8) |

18,7 (15,5-24,9) |

9,8 (8,1-19,8) |

|

ОБСУЖДЕНИЕ позволяют сохранить подвижность в суставе между санирующими операциями, а также при их установке наблюдают уменьшение числа инфекционных и неинфекционных осложнений [9, 10, 11]. Применение артикулирующих спейсеров упрощает выполнение окончательного ревизионного эндопротезирования и улучшает функцию оперированного сустава [11, 10].

Применение разработанной нами антимикробной композиции обеспечивает усиление действия гентамицина или ванкомицина, входящих в состав костного цемента, в отношении устойчивых к нему изолятов микроорганизмов, в то время как использование префор-мированных и блоковидных спейсеров обусловливает увеличение числа рецидивов, удлиняет сроки лечения в связи с коротким антимикробным действием спейсе-ров, изготовленных из костного цемента с гентамицином [1, 18, 26].

ВЫВОДЫ

Применение индивидуального подхода к выполнению санирующего этапа реэндопротезирования ППИ КС с учетом микробного пейзажа, дефектов костной ткани, выбора применяемого спейсера и состояния пациента позволяют достигнуть положительных исходов в 97,9 % случаев с удовлетворительным восстановлением функции конечности.

При рецидиве ППИ показано применение спей-серов, в состав которых входит предложенная анти- микробная композиция, а при второй-третьей безуспешной санирующей операции – артродезирование коленного сустава.

Применение артикулирующих спейсеров, изготовленных на основе предложенной антимикробной композиции, позволяет ликвидировать инфекцию и сохранить подвижность и опороспособность конечности, что повышает эффективность и облегчает проведение окончательного этапа реэндопротезирования.

Список литературы Обоснование выбора спейсера на первом этапе лечения поздней глубокой перипротезной инфекции коленного сустава

- Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е., Линник С.А., [и др.]. Антимикробная композиция для формирования спейсера. Патент Российской Федерации № 2707734; 2019.

- Минасов Б.Ш., Якупов Р.Р., Хаиров Т.Э., Гафаров И.Р., Сироджов К.Х., Каримов К.К., Филимонов Г.Н., Трубин А.Р. Особенности артро-пластики тазобедренного сустава после редукционно-реконструктивных вмешательств на проксимальном отделе бедра. Исследования и практика в медицине. 2015;4:21-26. doi: 10.17709/2409-2231-2015-2-3-10-18

- Корнилов Н.Н., Куляба Т.А. Артропластика коленного сустава. СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 2012; 168-169.

- Преображенский П.М., Божкова С.А., Каземирский А.В., Гончаров М.Ю. Результаты этапного лечения пациентов с перипротезной инфекцией после эндопротезирования коленного сустава. Травматология и ортопедия России. 2017;23(1):98-107. doi: 10.21823/2311-29052017-23-1-98-107

- Ревизионное эндопротезирование коленного сустава: руководство для врачей; под ред. Д.Дж. Джакофски, Э.К. Хедли ; пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 320 с.

- Загородний Н. В., Джалилов Ш. О., Скипенко Т. О., Ворошилов А. С. Проблема осложнений после эндопротезирования коленного сустава. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. 2019;(1):88-91.

- Материалы международной согласительной конференции по перипротезной инфекции: пер. с англ. Божковой С.А., Коваленко А.Н., Шуб-някова И.И. [и др.]; под общей ред. Тихилова Р.М. СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2014; 180-185.

- Преображенский П.М., Каземирский А.В., Гончаров М.Ю. Современные взгляды на диагностику и лечение пациентов с перипротезной инфекцией после эндопротезирования коленного сустава. Гений ортопедии. 2016;(3):94-104. doi: 10.18019/1028-4427-2016-3-94-104

- Божкова С.А., Касимова А.Р., Тихилов Р.М., Полякова Е.М., Рукина А.Н., Шабанова В.В., Ливенцов В.Н. Неблагоприятные тенденции в этиологии ортопедической инфекции: результаты 6-летнего мониторинга структуры и резистентности ведущих возбудителей. Травматология и ортопедия России. 2018;24(4):20-31. doi: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-20-31

- Романо К.Л., Божкова С.А, Артюх В., и др. Применение имплантатов с антибактериальным покрытием в ортопедии и травматологии: современное состояние проблемы. Травматология и ортопедия России. 2019;25(4):64-74. doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-4-64-74

- Божкова С.А., Богданова Т.Я.,. Краснова М.В, Анисимова Л.О., Нетылько Г.И., Рукина А.Н., Бо Лю. Экспериментально-клиническое исследование фенотипических особенностей штаммов S. epidermidis и их роль в возникновении и развитии имплантат-ассоциированной инфекции после ортопедических операций. Травматология и ортопедия России. 2014;20(2):68-77.

- Корнилов Н.Н., Куляба Т.А., Филь А.С., Муравьёва Ю.В. Данные регистра эндопротезирования коленного сустава РНИИТО им. Р.Р. Вредена за 2011-2013 годы. Травматология и ортопедия России. 2015;21(1):136-151.

- Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Proceedings of the International Consensus on Periprosthetic Joint Infection. Bone Joint J. 2013;95-B(11):1450-1452. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.33135

- Patel A, Calfee RP, Plante M, Fischer SA, Arcand N, Born C. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in orthopaedic surgery. J Bone Joint Surg Br. 2008;90(11):1401-1406. doi: 10.1302/0301-620X.90B11.20771

- Parvizi J, Pawasarat IM, Azzam KA, Joshi A, Hansen EN, Bozic KJ. Periprosthetic joint infection: the economic impact of methicillin-resistant infections. J Arthroplasty. 2010;25(6 Suppl):103-7. doi: 10.1016/j.arth.2010.04.011

- Tsukayama DT, Goldberg VM, Kyle R. Diagnosis and management of infection after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A Suppl 1:S75-80. doi: 10.2106/00004623-200300001-00014

- Линник С.А., Грузинская Т.Р., Цололо Я.Б., Карагезов Г., Кравцов Д.В., Хайдаров В.М., Кучеев И.О., Захарченко А.И., Исмаел А. Спейсер коленного сустава. Патент Российской Федерации № 206668; 2021.

- Линник С.А., Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г., Квиникадзе Г.Э., и др. Выбор спейсера на первом этапе лечения поздней глубокой перипротезной инфекции тазобедренного сустава. Гений ортопедии. 2021;27(5):548-554. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-5-548-554

- Достижения российской травматологии и ортопедии: материалы XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов: в 3-х т. СПб. 2018.

- Мурылев В.Ю., Куковенко Г.А, Елизаров П.М., Иваненко Л.Р., и др. Алгоритм первого этапа лечения поздней глубокой перипротезной инфекции тазобедренного сустава. Травматология и ортопедия России. 2018; 24(4): 95-104. doi: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-95-104

- Прокопьев Н.Я., Мальчевский В.А., Козел Н.П. Гонартроз: международные системы оценки результатов реабилитационных мероприятий (обзор литературы). Вестник ЮУрГУ. Серия Образование, здравоохранение, физическая культура. 2007;(2):55-57.

- Ермаков А.М., Клюшин Н.М., Абабков Ю.В., Тряпичников А.С., Коюшков А.Н. Оценка эффективности двухэтапного хирургического лечения больных с перипротезной инфекцией коленного и тазобедренного суставов. Гений ортопедии. 2018;24(3):321-326. doi: 10.18019/10284427-2018-24-3-321-326

- Ливенцов В.Н, Божкова С.А., Кочиш А.Ю., В.А. Артюх, и др. Трудноизлечимая перипротезная инфекция тазобедренного сустава: результаты санирующих операций. Травматология и ортопедия России. 2019;25(4):88-97. doi: 10.21823/2311- 2905-2019-25-4-88-97

- Mackinnon J, Young S, Baily RA. The St Georg sledge for unicompartmental replacement of the knee. A prospective study of 115 cases. J Bone Joint Surg Br. 1988;70(2):217-223. doi: 10.1302/0301-620X.70B2.3346291

- Павлов В.В., Петрова Н.В., Шералиев Т.У. Среднесрочные результаты двухэтапного лечения перипротезной инфекции. Травматология и ортопедия России. 2019;25(4):109-116. doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-4-109-116

- Афиногенова А.Г., Квиникадзе Г.Э., Спиридонова А.А., Афиногенов Г.Е., Линник С.А., Мадай Д.Ю. Микробиологическое обоснование создания композиции на основе костного цемента с пролонгированным антимикробным действием в отношении гентамицин-устойчивых Staphylococcus epidermidis. Проблемы медицинской микологии. 2018;20(4):49-54.