Обработанная кость из раскопок 1970-80-х гг. поселения Гонцы (Украина, Полтавская область)

Автор: Ахметгалеева Н.Б., Сергин В.Я., Мащенко Е.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые результаты исследования остеологической коллекции с верхнего палеолитического участка Гонцы (Полтавская область, Украина). Материал был получен при раскопках В.Я. Сергин в 1977-1985 гг. Описаны технологии изготовления и следы использования и износа артефактов из кости, оленьих рогов и слоновой кости. Хронологически Гонцы попадают в короткий период между 15 000 и 14 000 АД. Гонцы принадлежит к типу Днепра верхнепалеолитических участков. Что касается технологии рабочей кости, то ближайшая параллель обеспечивается Межиричским верхним палеолитическим участком (Украина). Культурная связь между этими участками очевидна из персонажей кремневой промышленности и структуры поселений, в настоящее время поддерживаемых данными о методе обработки кости и особенностями костных артефактов из Гонцы.

Верхний палеолит русской равнины, украина, технология обработки кости, бивня мамонта и рога, трасологический анализ костяных изделий

Короткий адрес: https://sciup.org/14328651

IDR: 14328651

Текст научной статьи Обработанная кость из раскопок 1970-80-х гг. поселения Гонцы (Украина, Полтавская область)

Изучение палеолита требует специализированного подхода при изучении предметов материальной культуры. Современные методы исследований позволяют получать новую информацию, которая выходит за рамки констатации типового разнообразия готовых изделий и предметов искусства. Одним из наиболее значимых и результативных направлений является анализ верхнепалеолитических костяных индустрий в целях культурно-хронологических сравнений ( Гвоздовер , 1953; Clark, Thompson , 1953; Clark , 1977; Olsen , 1979; Кnecht , 1993; Gwozdover , 1995; D’Errico et al. , 2003; Khlopatchev , 2000; 2001; Хлопачёв , 2004, 2006 и др.).

В предлагаемой работе представлены результаты исследования технологии изготовления, морфологии и следов использования изделий из костей разных видов млекопитающих и бивня мамонта, происходящих из раскопок верхнепалеолитической стоянки Гонцы, проведенных под руководством В. Я. Сергина в 1977-1985 гг. Памятник находится на Украине, в селе Гонцы Лубенского района Полтавской области. Поселение открыто Ф. И. Каминским в 1873 г. В культурном отношении оно входит в группу памятников среднеднепровского типа и имеет среди них относительно четко установленную датировку – в пределах от 14 670 ± 110 до 14 110 ± 120 BP (Радиоуглеродная хронология палеолита..., 1997; Yakovleva, Djinjian, 2005).

Основная площадь памятника приурочена к мысу первой надпойменной террасы правого берега р. Удай, притока р. Сулы, впадающей в Днепр. Собранные предметы из кости залегали в желто-серой (палевой) лессовидной породе на глубине до 2,5 м, глубже находились нижние части вкопанных костей и днища хозяйственных ям.

Кости использовались в строительных конструкциях, различных бытовых приспособлениях в виде обработанных предметов. Представлены остатки следующих видов млекопитающих: сурок ( Marmota sp.), заяц ( Lepus sp.), волк ( Canis lupus ), бурый медведь ( Ursus arctos ), песец ( Alopex lagopus ), шерстистый мамонт ( Mammuthus primigenius ), северный олень ( Rangifer tarandus ), первобытный бизон ( Bison priscus ).

Коллекция обработанной кости количественно невелика, но включает предметы, относящиеся ко всем этапам обработки: готовые изделия, заготовки, отходы производства. Это позволяет реконструировать ряд технологических последовательностей изготовления. Ранее обработанная кость из Гонцов описывалась по находкам 1914–1916 гг. В. М. Щербаковским ( Щербакiвський , 1919). Недавно материалы Гонцов, сохранившиеся в фондах Полтавского краеведческого музея, были заново проанализированы и опубликованы И. М. Гавриленко (2003а).

Материалы и методика

Планиграфический анализ коллекции проведен В. Я. Сергиным. Технологический анализ обработанной кости и функциональное изучение проводилось Н. Б. Ахметгалеевой на основе образцов, полученных в результате экспериментальных работ с использованием методики экспериментально-трасологической школы ИИМК РАН г. Санкт-Петербурга ( Семёнов , 1952; 1957; Семёнов, Коробкова , 1983; Филиппов , 1977; 1983; Щелинский , 1983; Коробкова, Щелинский , 1996; Коробкова, Шаровская , 2001). При описании изделий был учтен опыт российских специалистов по палеолиту ( Герасимов , 1941; Пiдоплiчко , 1947; Гвоз-довер , 1953; 1985; Грехова , 1977; Gwozdover , 1995; Фiлiпов , 1984; Григорьева , 1997; Grigorieva , 1999; и др.), результаты экспериментальных работ Е. Ю. Гири ( Гиря , 2002; Гиря, Хлопачёв , 2006) и исследований Г. А. Хлопачёва ( Khlopatchev , 2000–2001; Хлопачёв , 2004; 2006).

В работе используется принятая в российском палеолитоведении терминология, основанная на морфологии предметов. Бивень мамонта, длинные кости конечностей и ребра имеют разные физико-механические характеристики, существенно влияющие на возможности обработки и использования выполненных из них изделий. Поэтому определенные типы орудий делятся на группы по виду используемого сырья.

Видовое определение костей млекопитающих, определение индивидуального возраста по морфологическим признакам проводилось Е. Н. Мащенко по стандартной методике сравнения морфологии костей млекопитающих. Базой служили сравнительные коллекции Палеонтологического института им. А. А. Борися-ка РАН и Зоологического музея МГУ.

Некоторые данные по тафономии и археозоологии

Коллекция включает 73 экз. обработанных и 97 необработанных костей.

Сохранность костей млекопитающих различается и зависит от местонахождения кости (в культурном слое, в объекте и т. п.), степени ее утилизации и обработки. Сохранность всех костных остатков, залегавших на дне ям, как правило, лучше. Выветренность костей проявляется в наличии мелких и крупных продольных трещин с неровными краями, в отслаивании наружной части компактного слоя кости. Кости и их фрагменты окрашены в разные оттенки коричневого цвета. Кости млекопитающих среднего размерного класса (песец, заяц, сурок) имеют желтый и буровато-серый цвет. Белый цвет некоторых изделий из бивня мамонта характерен для высокой степени выветренности. На поверхности поделок из бивня фиксируются участки деформаций, возникшие в результате естественного расслоения бивня мамонта по конусам роста.

На поверхности части костей и изделий из них имеются темно-бурые пятна, видимо связанные с образованием соединений марганца или других природных соединений металлов. Подобное прокрашивание поверхностного слоя кости обычно для Гонцов. На поверхностном слое значительного количества костей (включая обработанные), в особенности на длинных костях конечностей песца, зайца и ребрах мамонта, имеются ветвящиеся бороздки, формирующиеся при частичном растворении поверхностного слоя кислотами, выделяемыми эпителием корней растений, воздействием почвенных кислот и других химически активных соединений, имеющихся во вмещающем слое. Окатанность фрагментов костей наблюдается редко.

Преобладание спирально-штыковых изломов на длинных костях конечностей песца, волка и зайца свидетельствует о раскалывании их в свежем виде. Многие изделия имеют следы выскабливания на поверхности диафизов при удалении надкостницы во время подготовки свежих костей к дальнейшей обработке. Кроме того, это может свидетельствовать о полной утилизации туш этих животных, отборе и подготовке поделочного материала из определенных видов костей. Отметим, что для изготовления изделий, как правило, использовались большие берцовые, лучевые и локтевые кости. Все обработанные кости этих трех видов млекопитающих принадлежат половозрелым особям с полностью приросшими эпифизами и облитерированными в разной степени эпифизарными швами.

В коллекции присутствует передняя кисть половозрелой особи песца с кв. 25–26/Л-М, 1977 г., представляющая анатомическую группу, состоящую из одной запястной кости, 5 метаподий (metacacarpal), 4 первых фаланг (phalanges I), 4 вторых фаланг (phalanges II), 4 когтевых фаланг, 3 сесамоид-ных костей. На костях отсутствуют повреждения, что позволяет предположить, что лапу, видимо, отрезали по линии соединения с дистальными поверхностями карпальных костей. На поселениях среднеднепровского типа это не единственная находка. В частности, в Межириче И. Г. Пидопличко описана кисть песца, преднамеренно положенная древним человеком в альвеолу постоянного бивня черепа мамонта (Пидопличко, 1976. С. 196–200). Он писал: «В сельском быту населения района села Межирича и на Украине вообще заячьи лапки используются до настоящего времени как вид метелки для подметания пепла и сора возле печи и как кисть для смазывания кожаных сапог». Возможно и ритуальное использование отчлененной лапки, например в качестве амулета.

Преобладание древних спирально-штыковых изломов на длинных костях копытных животных свидетельствует о раскалывании и этих костей в свежем состоянии. На поверхности единственной заготовки из дистальной части ребра взрослой особи млекопитающего размерного класса северный олень-волк (яма 9, кв. 22-С, П/№ 68, 1985 г.) присутствуют следы выскабливания при снятии мягких тканей, которые также указывают на выбор для поделок свежей кости.

О разделке туш северных оленей непосредственно на стоянке свидетельствуют характерные повреждения в виде порезов разного типа на группе из 9 грудных позвонков с кв. 22-С 1985 г., полевой номер (далее П/№) 49, а также наличие анатомических групп костей из дистальных отделов конечностей этих животных. В частности, представлена задняя правая стопа половозрелой особи (яма 9, кв. 22-С, П/№53, 1985 г.), состоящая из 5 костей: пяточной, астрагала, центральной и 2 клиновидных костей – и имеющая следы разделки в виде порезов. Представлен дистальный конец передней метаподии молодой особи северного оленя с пальцевыми фалангами, 1 боковой копытной фалангой и 4-мя костями предплюсны из ямы 10, 1985 г. Все эпифизы метаподии и фаланг не приросли, но сохранились в анатомическом положении. Последнее свидетельствует, что время забоя данной особи – начало зимы (индивидуальный возраст 7–9 месяцев). Также на дне ямы 8 (кв. 28-З) в 1977 г. найдены кости дистального отдела передней ноги северного оленя – от дистального отдела лучевой кости до копытных фаланг (всего 20 костей). Лучевая кость переломлена в дистальной трети диафиза.

На костях мамонта фиксируются как изломы свежей кости, так и изломы кости в «сухом» состоянии. Отмечена и разная степень выветренности костей мамонта. Ребра мамонта, выветренные в меньшей степени, имеют следы выскабливания поверхности при удалении надкостницы. И, наоборот, более выветренные изделия не имеют подобных следов. Т. е. для обработки использовались и свежие, и выветренные кости мамонта (вместе с трещиноватым сырьем из бивня мамонта). Наблюдения за бивнем мамонта в условиях климата Северо-Востока Азии, показывают, что трещиноватость на частях бивня, выступающих из вмещающих пород, появляется в течение одного сезона. Разрушение бивня по конусам нарастания, при его полном экспонировании на поверхности, происходит в течение 3–4 сезонов. Расслоившиеся фрагменты остаются пригодными для резьбы по кости с применением современных методов химической консервации.

Определенные затруднения вызывает определение функционального назначения предметов из кости и отдельных фрагментов костей из-за тафономических изменений, сходных со следами от их использования (цв. илл. XIII). Наиболее сложно выявление орудий для копания, так как следы от кратковременной работы могут быть сходны со следами изменения на костях вследствие абразивного воздействия вмещающей породы. Примером подобных изменений является фрагмент продольно расчлененного ребра из ямы 8, кв. 28-З, 1977 г. (цв. илл. XIII, 1А ). Его длина – 22,0 см, ширина – 3,0 см. С одного конца имеется излом «сухой» кости, с другого – дугообразный приостренный конец, сформировавшийся при переломе по свежей кости. Внутренняя поверхность этого конца сглажена и затерта. Заполировки нет, контактный материал не определен. Вероятно, указанные изменения возникли вследствие тафономических причин.

Заполировка по грунту возникает и хорошо сохраняется при очень интенсивной работе по мерзлому со снегом, влажному или глинистому материалу. На артефактах из Гонцов преобладает износ в виде истирания поверхности и скруг-ленности кромок (цв. илл. XIII, 1В, С ). Он характерен для кратковременной работы по любому грунту и относительно длительной по абразивному материалу (например, по песку, супеси). Для более уверенного суждения о типе применения необходимо проследить степень изменения первоначальной формы изломов кости на более представительной выборке. Принципиально, что использование ребра при копании-сгребании грунта формирует полосу износа разной ширины. Последняя обязательно затрагивает торец с небольшим переходом на спинку и внутреннюю поверхность рабочей зоны. Тафономические изменения не имеют столь четкой локализации.

На части предметов коллекции наблюдаются повреждения, вызванные погрызами и царапинами, оставленными животными. Принято считать, что их возникновение относится ко времени, когда предмет уже не использовался.

Технико-морфологический и трасологический анализ обработанной кости

В качестве основных приемов первичной обработки кости, рога северного оленя и бивня мамонта отмечены: продольное раскалывание кости; подрубание паза по окружности кости; поперечное пиление-резание; продольное вырезание пазов, включая двойные; скобление; строгание; скобление с нажимом. Обработка каждого вида сырья включала разных набор технических приемов.

Обработка ребер мамонта

Данный вид сырья в коллекции обработанной кости преобладает.

Зафиксирован только один фрагмент дистальной части ребра взрослой особи млекопитающего размерного класса северный олень-волк из ямы 9 длиной 11,3 см со следами выскабливания при снятии мягких тканей. Особенности его обработки те же, что и у ребер мамонта из этой же коллекции. Проксимальный конец фрагмента переломлен по небольшому надрезу. Дистальный конец отколот.

Предметы из ребер мамонта представлены как заготовками и отходами (14 экз.), так и готовыми изделиями (10 экз.). Использовались два базовых типа заготовок для поделок. Это пластина, выделенная при поперечном расчленении ребра, и пластина, полученная в результате продольного расщепления ребра. В обоих случаях использовалась дистальная и средняя части, и обе могли быть получены из одной кости. Их размеры колеблются от 8 до 22 см, что соответствует большинству представленных в коллекции изделий.

Представлены предметы, отражающие технологическую последовательность получения заготовок из продольно расщепленных ребер .

Сначала происходило отламывание / откалывание одного или обоих концов ребра. В некоторых случаях разламывание могло производиться по пазу, вырезанному углом проксимальной части пластины из кремня. Затем производилась серия ударов по продольным осям боковой кромки. Не исключено использование при этом посредника. Возможно, линия ударов как-то размечалась, но свидетельств тому нет.

Затем из заготовки извлекалась пластина. Для этого ребро разрывали на части, вероятно используя клинья. В завершение полученная основа делилась поперечно. При этом применялась техника поперечного резания-пиления . Первые движения, соответствующие обозначенной технике, производились не боковым лезвием, как и при типичном пилении, а углом проксимальной части каменного орудия. Использовались возвратно-поступательные движения. Резание угловой кромкой вызывало появление изогнутых линий, но при этом создавало больше возможностей для получения аккуратного паза. Побочные линии, расположенные на большом расстоянии (до 0,3 см), как при традиционном пилении, отсутствовали.

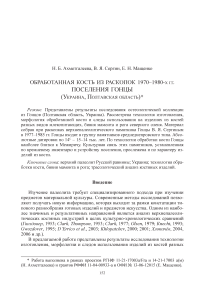

Лучше всего гонцовский вариант продольного разделения на две части демонстрирует фрагмент ребра взрослого мамонта длиной 47,0 см с обломанной головкой (яма 10, кв. 19-О, 1985 г.) со следами последовательного продольного раскалывания (рис. 1, 6 ). Дистальный конец обломан в современности. Удары вдоль продольной оси боковой кромки наносились с обеих боковых поверхностей ребра – краниальной и каудальной. Кромки изломов выемчатые, зубчики идут друг от друга на расстоянии 2–5 см.

Другой пример: продольно расколотая пластина (яма 9, кв. 22-С, П/№ 47, 1985 г.) длиной 19,4 см. Ее концы были обломлены по небольшим поперечным надрезам.

Еще две продольные пластины из ребер (яма 9, кв. 22-С) с одного края были переломлены, с другого обломаны по небольшому надрезу. Первая пластина представляет собой фрагмент левого ребра (проксимальная треть) со следами выскабливания поверхности длиной 17,5 см (П/№ 38). Вторая пластина – это средняя часть ребра длиной 20,0 см.

Еще один фрагмент: поперечный скол с левого продольно расщепленного ребра взрослого мамонта длиной 16,5 см из ямы 9 (кв. 22-Р, 1979 г.). Кромки его затерты в результате тафономических изменений.

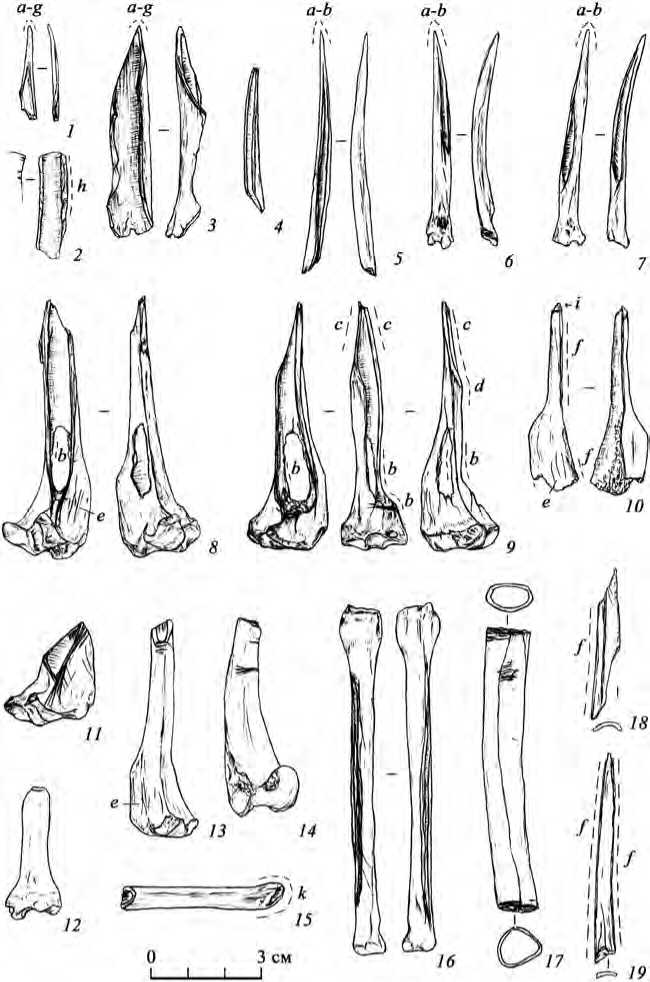

Рис. 1. Изделия стоянки Гонцы

1 – изделие с износом (скребок) из продольно расколотого ребра взрослого мамонта: А – рабочая зона (торцевая кромка); 2 – эпифиз бедренной кости мамонта («светильник»); 3 – цилиндрическая заготовка из бивня мамонта; 4 – фрагмент плоской кости с износом: a – следы износа (истертость и заполировка), b – выбоинки; 5 – фрагмент плоской кости с износом (видимо, фрагмент заднего края лопатки взрослого мамонта); 6 – фрагмент левого ребра взрослого мамонта со следами продольного раскалывания

При получении пластины из целого ребра учитывался характер будущего орудия (цв. илл. XIII, 2 ). В первую очередь отчленялся проксимальный конец. Обычно он обламывался (иногда по надрезу) или откалывался, если ребро было небольших размеров. В медиальной части ребра излом обычно проходил по линии резания-пиления кости по ее окружности или половине ее окружности. Линия спила во всех случаях была ровная, количество побочных следов минимально, плоскость излома ровная. При получении двух заготовок из одного ребра надрез мог располагаться близко к концу дистальной части. Извлечение средних частей ребер было ориентировано, к примеру, на изготовление изделий фигурной формы.

Описание сохранившихся заготовок из ребер шерстистого мамонта

Выветренный фрагмент средней части правого ребра половозрелой особи длиной 22,5 см (яма 8, кв. 29-З, 1977 г.) с обломанным дистальным концом и отколотым проксимальным.

Фрагмент средней части тела ребра детеныша длиной 3,6 см (кв. 24-О, 1979 г.) обломан с одного конца, а другой конец аккуратно отпилен по всей окружности кости.

Фрагмент проксимальной части правого ребра детеныша (яма 9, П/№ 36, 1985 г.) длиной 11,2 см обломан по поперечному надрезу по внешней поверхности.

Проксимальная часть левого ребра половозрелой особи (П/№ 37, кв. 22-С, 1985 г.) длиной 21,2 см была обломлена по спилу, затрагивающему ½ диаметра кости.

Дистальная часть правого ребра детеныша с кв. 25-К 1977 г. длиной 16,5 см обломана по линии спила, захватывающей ½ часть окружности кости (цв. илл. XIII, 2А ). Непосредственно около самого конца есть еще одна круговая линия спила, по которому облом произведен не был. Поверхность выскоблена. Поверхность кости выветрена, эродирована.

У трех других артефактов дистальные части были отломлены по линии спила, затрагивающего всю окружность кости. Это выветренная и эродированная дистальная часть правого ребра детеныша (яма 5, кв. 28-Р, 1979 г., П/№ 5) длиной 15,3 см (цв. илл. XIII, 2С ). Дистальная часть правого ребра половозрелой особи из ямки 1 (кв. 25-Л/М, 1977 г.) длиной 16,3 см (цв. илл. XIII, 2D ). На внутренней и наружной поверхностях этого предмета сохранились следы выскабливания, а в центральной части – с обеих сторон есть пятна лоска и эрозия от воздействия кислотами корней растений. Третий предмет: отпиленная дистальная часть фрагмента ребра детеныша (П/№10, яма 5, кв. 28-Р, 1979 г.) длиной 11,2 см (цв. илл. XIII, 2В ). На ее поверхности также присутствуют следы скобления при удалении мягких тканей.

Изделия из ребер мамонта

Имеются три землекопных орудия .

Первое (1977 г.) (цв. илл. XV, 2) представляет собой среднюю часть ребра половозрелой особи длиной 9,3 см, шириной 2,9 см и толщиной компактного слоя 0,5–0,7 см. С проксимального края кость обломана, отсутствует продольный фрагмент (современные изломы). На дистальном конце было преднамеренно, с помощью строгания, оформлено скошенное относительно продольной оси изделия рабочее лезвие. Подправленный край имеет слегка вытянутую совковидную форму. На рабочем лезвии есть следы его использования в качестве землекопного орудия: рабочая поверхность истерта. Образовавшаяся поверхностная матовая заполировка покрывает узкую полосу (ширина – 0,1 см) кромки рабочего лезвия. Кромка скруглена, с наклоном на спинку. На торце кромки есть выбоины и поперечные борозды. Предполагается, что подобное изменение рабочей поверхности могло возникнуть при копании-сгребании абразивного сухого материала, например супесчаного грунта.

Второе изделие (яма 4, кв. 25-С, 1979 г.) выполнено из дистальной части ребра мамонта (цв. илл. XIII, 1С ). Его длина – 48,0 см. Отколота проксимальная часть ребра от уровня реберного бугра. Дистальный конец подправлен для придания лопатковидной формы и истерт. Заполировка не сформировалась. Предположительная функция – копание сухого супесчаного грунта.

Третье изделие (яма 10, кв. 20-П, 1985 г.) выполнено из проксимальной части ребра взрослой особи (цв. илл. XIII, 1В ). Длина – 20,5 см, поперечные диаметры – 3,0 ×2,0 см. Проксимальный конец ребра с головкой обломан. Дистальный конец обломан по неглубокому поперечному надрезу. Противолежащие кромки обоих концов истерты. Не исключается кратковременный износ по абразивному грунту (копание супесчаного материала).

Острия. В коллекции имеется два острия из ребер мамонта.

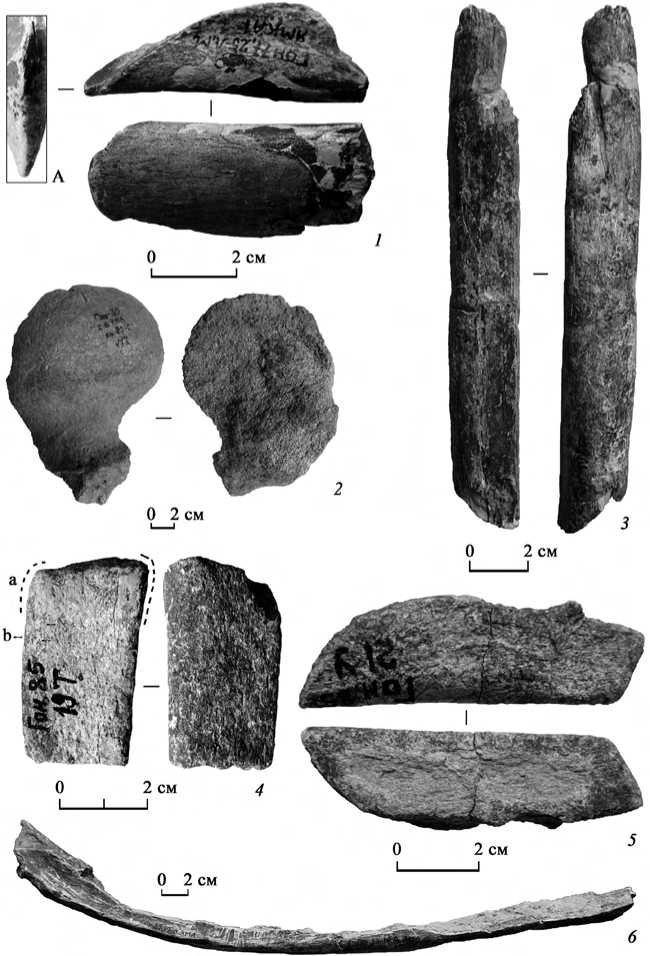

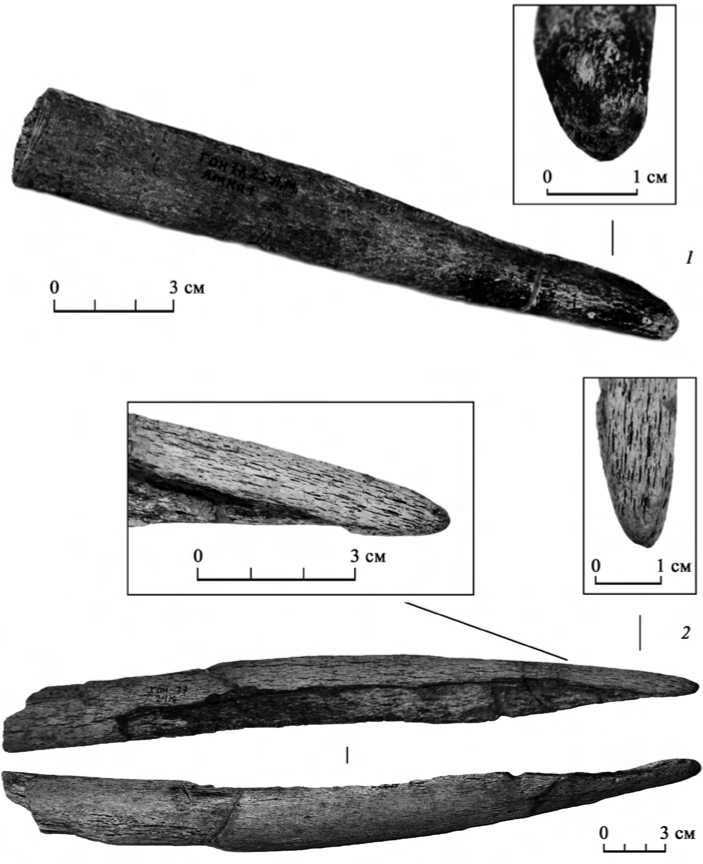

Первое острие из дистальной части ребра (яма 1, кв. 25-Л, 1977 г.) имеет длину 17,9 см (рис. 2, 1 ). Форма поперечного сечения полукруглая, от 1,15 до 2,45 см в диаметре. С проксимального конца ребро обломано после предварительного поперечного пиления-резания. Дистальная часть заострена. Поверхность участка ребра длиной 6 см от кончика острия слегка заглажена и пигментирована (окислы марганца?). В центральной части тела ребра, вдоль реберной борозды, есть группа поперечных нарезок длиной 0,8 см. Они могут представлять собой порезы, не относящиеся к производству данного орудия. На поверхности сохранились следы выскабливания кости, особенно ближе к острому концу. Кончик острия скруглен и стерт. Есть встречные заусенцы, возникновение которых можно связать с проникновением в контактный материал. На расстоянии 3,5 см от кончика заметны жирная заполировка и многочисленные длинные продольные и поперечные короткие царапины, видимые при увеличении. Невозможно точно установить функцию данного изделия, поскольку на нем наблюдается воздействие разных контактных материалов. Возможно его использование как колышка для растяжки шкур (?).

Второе острие из сильно выветренного ребра мамонта (кв. 24-К, 1977 г.), сделано из крупного фрагмента дистальной части (рис. 2, 2 ). Длина – 33,8 см, максимальный поперечный диаметр – 3,4 см. Заготовка из продольно расчлененного ребра была дополнительно расколота продольно одним сильным ударом. Проксимальный конец неровно обломан по надрезу. Острие заглажено и сильно истерто в результате использования. Технологические следы изготовления отсутствуют. Торец острия покрыт поверхностной матовой заполировкой,

Рис. 2. Стоянка Гонцы. Острия из ребра мамонта (выделены концевые части со следами использования)

рассеивающейся по мере удаления от кончика. Протяженность этой зоны достигает 4 см. Описанные признаки характерны для контакта с грунтом. Возможно, что этот фрагмент ребра служил колышком или клином. Хорошо сформировавшаяся заполировка указывает на контакт с талым грунтом или снегом.

Следы использования и морфология обоих предметов указывают на сходное назначение. Однако, судя по различию в интенсивности и характере следов использования на этих орудиях, не исключено, что их функциональное назначение в чем-то различалось.

Изделия с нарезками . Выделено два изделия с нарезками из ребер шерстистого мамонта.

Первое выполнено из дистальной части ребра половозрелой особи (яма 10, кв. 19-О, 1985 г.) (рис. 3, 4 ). Длина – 15,3 см, поперечные диаметры: 2,9 и 0,8 см. На поверхности фиксируются следы выскабливания. Оба конца ребра отпилены. Линия резания-пиления с одного конца затрагивает всю окружность кости, с другого – около половины окружности. На внутренней поверхности ребра фиксируется серия из 7 поперечных надпилов длиной около 0,9 см, но возможно, что какая-то часть надпилов не сохранилась. Первый след от пиления расположен на расстоянии 3 см от конца с полукруговым спилом, далее следуют остальные с интервалом 0,8 –1,0 см.

Второе изделие выполнено с применением аналогичных технических приемов (рис. 3, 3 ). Для него использована пластина, полученная из средней части ребра мамонта (кв. 25-К, 1977 г.). Длина предмета – 8,35 см, поперечные диаметры – 2,3 и 1,3 см. На внешней поверхности расположено 6 нарезок, выполненных углом проксимальной части и боковым лезвием кремневого орудия. Три линии расположены в центральной части на расстоянии 0,4 см друг от друга. Следующая прорезана на расстоянии 1 см справа, и далее следуют еще 2 линии на расстоянии 0,9 и 0,2 см. Обе боковые грани ребра покрыты насечками, которые группируются по две. Семь пар с одной стороны, четыре – с другой (рис. 3, 3 ). Они располагаются симметрично напротив друг друга. Насечки выполнены боковой кромкой кремневого орудия. Вдоль внутренней поверхности ребра с края видна полоса заполировки шириной около 0,5 см, захватывающая торцовую плоскость (рис. 3, 3А ). Границы заполировки четкие. Эта жирная, проникающая заполировка возникла от долговременного контакта со свежей кожей. Основная рабочая зона – торцовая грань фрагмента ребра. Указанные изменения могли возникнуть при движениях, разглаживающих кожу.

Фигурные изделия неясного предназначения из ребер мамонта. Первое изделие изготовлено из поперечно вычлененной пластины ребра (кв. 25-Н, 1977 г.) (цв. илл. XIV, 1 ). Размеры: 10,9 × 2,15 × 0,9 см. Концы пластины отпилены (техника пиления-резания), но из-за условий сохранности изломы нечетки. С другого конца обе грани ребра симметрично срезаны на длину до 6 см. Следов износа нет.

Второе изделие (яма 1, кв. 25-Л/М, 1977 г.) выполнено из дистальной части правого ребра. Размеры 18,4 × 2,1 × 1,0 см (цв. илл. XIV, 2 ). Проксимальная часть ребра аккуратно отпилена по окружности кости (техника резания-пиления). Дистальная часть ребра в технике «скобления с нажимом» оформлена в фигурную часть – «головку». Следов износа нет.

Скол с ребра мамонта с износом. В яме 1 на кв. 25-Л/ М в 1977 г. найдено орудие, основой для которого послужил скол ребра мамонта (рис. 1, 1 ). Более вероятно, что это продукт поперечного раскола крупного ребра. Размеры изделия: 6,1 × 3,0 × 1,9 см. Дугообразная кромка осколка сглажена и скруглена с переходом на спинку. Угол между внешней поверхностью кости и поверхностью брюшка в рабочей части около 40 º . Характер фиксируемых изменений кости

Рис. 3. Изделия стоянки Гонцы

1 – короткий наконечник – «стрелка»; 2 – фрагмент острия; 3 – прорисовка ребра с нарезками; 3а – срез концевой части ребра со следами износа; 4 – фрагмент ребра с нарезками; 4В – участок с нарезками предполагает кратковременное использование предмета как скребка/грабалки. Консервирующее вещество, которым была обработана кость, не дает возможности более точно сказать о контактном материале.

Обсуждение данных об использовании ребер мамонта для производства костяного инвентаря

Тип и характер обработки ребер мамонта стоянки Гонцы имеет прямые аналоги в костяной индустрии поселения Межирич. В Межириче также наблюдается подбор пластин из отрезанных дистальных частей ребер и отделенных от средних частей тела ребра пластин ( Пидопличко , 1976).

В Межириче имеются аналоги обоим предметам из ребер с фигурным оформлением, представленным в Гонцах (Там же. Рис. 71; 72, 2 ). Заслуживает внимания предположение И. Г. Пидопличко, что ребра с фигурной головкой могут быть заготовками к охотничьим снастям или сторожкам. Наблюдаются и сходно выполненные острия со следами их употребления, предположительно, как кольев (Там же. Рис. 73, 3 ). И. Г. Пидопличко отметил «сильную зашлифованность одной из конечных частей и заглаженность поверхности среза» на обрезанной средней части ребра (Там же. С. 185). Согласно И. Г. Пидопличко, они могли использоваться при обработке шкур. Аналогичные следы использования описаны в данной работе у ребра с нарезками (рис. 3, 3 ).

Что касается скребков из кости, то в их функции в Межириче использовались осколки диафизов длинных костей конечностей ( Пидопличко , 1976), а в Елисеевичах – бивневые сколы ( Хлопачёв , 2006).

Обработка длинных костей конечностей

Одним из важных видов сырья для производства изделий были длинные кости конечностей разных млекопитающих. Приемы их обработки могут быть сходны, но длинные кости хищников, зайцев и птиц, в отличие от костей более крупных млекопитающих, благодаря относительно небольшой толщине компактной части диафиза, не требовали значительной предварительной подготовки к обработке. Кости с толстым компактным слоем, как правило, предварительно подвергались размягчению, оббивке, многоступенчатому расщеплению и пр. Поэтому в данной работе обработка длинных костей млекопитающих разного размерного класса рассматривается отдельно.

Обработка длинных костей конечностей млекопитающих размерного класса заяц-песец и птиц

В коллекции представлено 22 предмета, демонстрирующих разные этапы изготовления и использования изделий из длинных костей млекопитающих данного размерного класса. Большинство их относится к остриям. К отходам

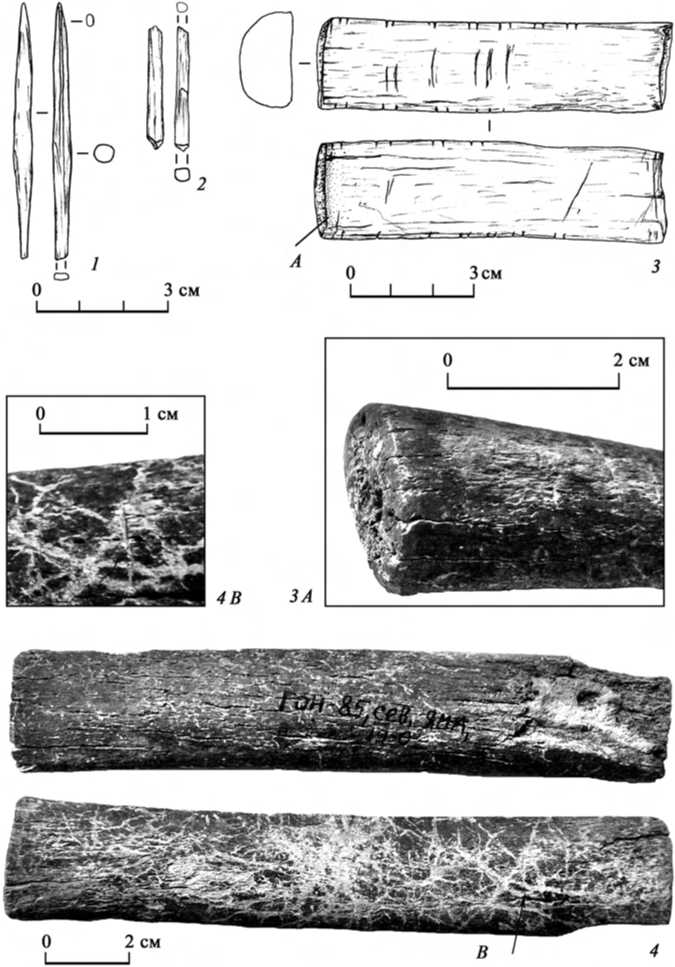

Рис. 4. Стоянка Гонцы. Обработанная кость

1 – острие из рога; 2–19 – изделия из кости мелких по размерам животных

Условные обозначения: a – следы износа, указывающие на прокалывающую функцию; b – контакт с кожей, шкурой; c – контакт с растительным материалом; d – «смешанная» заполировка; e – следы снятия надкостницы; f – следы продольного резания резцевидным лезвием каменного орудия; g – контактный материал неопределим; h – скобление; i – пиление; k – след от контакта с грунтом производства или обломкам заготовок может быть отнесено 11 фрагментов костей.

Поперечное расчленение длинных костей производилось в технике пиления кромкой бокового лезвия каменного орудия. Фиксируется как аккуратное пиление по всей окружности кости, так и поперечный слом по неглубоким коротким надпилам (рис. 4, 11–14 ). Выбор зависел от варианта изготовляемого орудия. Только в одном случае были зафиксировано поперечное резание – при изготовлении игольника из диафиза длинной кости птицы (бедренной / плечевой?), когда оба конца были аккуратно отрезаны. Видимо, была выбрана самая широкая в поперечном сечении часть диафиза (рис. 4, 17 ; цв. илл. XV, 1С ). Линии резания затрагивали всю окружность кости, осталось много побочных царапин. Кость была прорезана почти на всю глубину компактного слоя.

Продольное резание длинных костей песца и зайца производилось острой кромкой каменного орудия (углом пластинки или микрорезца?).

В этом плане показательна лучевая кость песца со следами продольного резания (кв. 26-Н, 1977 г.) (рис. 4, 16 ; цв. илл. XV, 1G ). Данный предмет отражает технологию производства игл и игловидных предметов. Длина – 9,0 см. Обратим внимание на то, что ни один из концов кости предварительно не отчленялся. На передней и задней поверхностях диафиза лучевой кости песца, ближе к боковой грани, с одного конца к другому резцевидным острием каменного орудия проделаны противолежащие продольные пазы. Длина их – 6 см. В средней части они сходятся, образуя продолговатые отверстия. Для извлечения основы будущей иголки или игловидного острия оставалось только выломать образовавшуюся тонкую пластинку. Размеры предполагаемой заготовки – 6 × 0,15 × 0,2 см. Концы ее сужены.

В коллекции 1970–1980-х гг. игл нет, но в материалах раскопок В. Щербаковского (1919 г.) встречена игла с отверстием длиной 5,5 см и толщиной 0,1 см.

Несколько предметов из длинных костей конечностей могут быть связаны с производством острий.

Три представляют собой фрагменты пластинок из стенок диафиза длинных костей (рис. 4, 18, 19 ), обломанные с обеих сторон. Заготовки получены с помощью прорезания двух пазов (double grooves) острой кромкой каменного орудия. Первая пластинка (кв. 26-Л, 1977 г.) длиной 5,6 см, шириной 0,2–0,6 см, толщиной стенки кости 0,01 см. Вторая – длиной 4,0 см, шириной 0,6 см, толщиной 0,01 см (кв. 25-К, 1977 г.). Обломком готового изделия или заготовки может быть еще один пластинчатый фрагмент стенки диафиза длинной кости (длина – 2,9, ширина – 0,75, толщина – 0,01 см) со следами строгания и заглаживания на одной из боковых кромок (рис. 4, 2 ) (отвал раскопа 1977 г.). Короткие поперечные насечки технологического происхождения расположены на противоположной кромке.

Проксимальная часть плечевой кости зайца длиной 7,3 см (кв. 26-Л, 1977 г.), обломанная по коротким надпилам вблизи эпифиза, также может быть связана с производством острий.

Две большеберцовых кости зайца, найденные в 1977 г. (одна длиной 4 см из ямы 1, вторая – 5,8 см), были переломлены по коротким поперечным надпилам, располагавшимся примерно в центре диафиза (рис. 4, 12–13). Получившаяся заготовка была недостаточно длинной для изготовления острия, поэтому такое разделение кости, скорее всего, предназначалось для чего-то другого. На втором фрагменте (рис. 4, 13) сохранилось много побочных коротких нарезок, расположенных близко к излому, следы выскабливания при удалении мягких тканей. Также фиксируются повреждения корневой системой растений.

В 1985 г. на кв. 22-С (П/№ 78) был найден обломанный по небольшому надпилу проксимальный конец большой берцовой кости песца длиной 4 см, на поверхности которого остались продольные царапины от скобления.

К этой же группе заготовок / отходов производства относится и отпиленная проксимальная часть плечевой кости зайца с кв. 28-С 1978 г. (рис. 4, 14 ). Поверхность кости повреждена корневой системой растений. Линия пиления затрагивает всю окружность кости, осталось много побочных следов. Длина предмета – 5,5 см. На расстоянии 1,4 см от излома расположена группа из глубоких поперечных коротких нарезок (цв. илл. XVII, 5 ). Они выполнены более грубым режущим острием, чем все остальные следы резания из Гонцовской коллекции.

Особым образом отпилена проксимальная часть большой берцовой кости зайца длиной 2,7 см с кв. 26-Л 1977 г. Излом прошел по 3 линиям пиления с большим количеством побочных следов. Они располагаются наклонно относительно продольной оси изделия и создают скошенный срез, который обычно не практиковался при вычленении игольников или пронизок (рис. 4, 11 ; цв. илл. XV, 1F ). Созданный угол среза не подходил и для последующего изготовления острия. Интересно, что на поверхности фрагмента кости остались продольные царапины от выскабливания при снятии надкостницы, так как кость преднамеренно подготавливали для поделочных работ.

В коллекции всего два предмета, для которых использованы длинные кости конечностей птиц. Кроме игольника, к ним относится отпиленный фрагмент длинной кости размерами 0,9 × 0,6 см из отвала раскопа 1977 г.

На этапе заключительного формообразования применялось строгание .

Изделия

Выше уже упоминался игольник , из средней части диафиза длинной кости конечности птицы (кв. 27-Л, 1977 г.). Его длина – 7,5 см, а максимальный поперечный диаметр – 1,0 см (рис. 4, 17 ; цв. илл. XV, 1С ). На поверхности сохранился небольшой участок со следами продольного выскабливания. Плоскости изломов и прилегающая узкая зона (до 0,01 см) слегка заполированы. Предположительно, предмет был в употреблении. Заполировка жирная, проникающая, от контакта с кожей. Изделие покрыто темно-бурым пигментом (окислы марганца?) . Изделие состоит из двух продольных фрагментов, склеенных в настоящее время. Аналогичные игольники широко распространены на памятниках верхнего палеолита.

Фрагмент со следами износа. На обломанном со всех сторон диафизе длинной кости конечности млекопитающего размерного класса песец-заяц (возможно, лучевой кости песца) из засыпи раскопа 1977 г. сохранились следы использования (рис. 4, 15; цв. илл. XVII, 6). Длина предмета – 4,3 см. Поперечные диаметры – 0,7 и 0,5 см. С обоих концов фрагмент обломан. На одном из них видна зона износа в виде интенсивной затертости, распространяющейся на расстояние от края излома на 1,5 см. Ближе к краю излома есть микроучастки с выраженной матовой заполировкой, сглаживающей рельеф поверхности кости. Цвет кости в зоне износа осветлен. Подобные изменения могла вызвать работа, связанная с трением о влажный, супесчаный грунт (растирание?).

Все остальные изделия относятся к категории острий . Их 8 экз. В качестве сырья для них использовались преимущественно большие берцовые и лучевые кости зайца и песца, реже локтевые или плечевые. Рукояточную часть острия образуют эпифизы без дополнительной обработки.

Острие практически во всех случаях сформировано с помощью двух параллельных прорезанных пазов, идущих наискось от дистальной к проксимальной части кости. Резание производилось острой кромкой каменного орудия (углом пластинки или микрорезца?). Возможно, противоположный эпифиз мог заранее отламываться по небольшим надпилам. Но также не исключено, что кость делилась на две части с помощью двойного продольного резания.

Первая группа острий выполнена из лучевых (?) костей зайца и песца. Большинство предметов можно определить как шилья (острия, у которых не выделено жальце и присутствует рукояточная часть).

Из них 2 целых изделия и 2 фрагмента (рис. 4, 4–7 ). В качестве рукояточной части оставлялся дистальный эпифиз. Технологические следы резания сохранились преимущественно на участках, расположенных ближе к эпифизу, на остальной части они сняты последующим скоблением-строганием и заглажены в результате использования. Следы завершающего строгания сохранились около кончиков острий. На сохранившихся кончиках острий сформировалась интенсивная зона износа от прокалывания ими тонких кож : заполировка жирная, проникающая, осветляющая. По мере удаления от кончика она рассеивается (рис. 4, 6, 7 ; цв. илл. XVII, 4А, 4В ). На предметах фиксируются пятна лоска, возникающие при соприкосновениях с руками.

Первое шильце из дистальной части лучевой (?) кости (заяц, песец?) длиной 5,5 см найдено в 1977 г. на кв. 26-О (рис. 4, 6 ). Острие выполнено с помощью двух продольных пазов длиной около 4,5 см, направленных наискось к продольной оси диафиза. Около эпифиза расположено отверстие (по происхождению, видимо, естественное). Рабочая часть острия подправлена строганием. На внутренней поверхности жала следы длинных продольных царапин. Кончик острия скруглен вследствие износа. Максимальный износ захватывает 0,1 мм.

Второе шило из дистальной части лучевой (?) кости (песец-заяц) длиной 5,7 см было найдено в 1976 г. на кв. Л-4 (полевой номер 9). Оно выполнено полностью аналогично первому (рис. 4, 7 ). Кончик острия подправлен скоблящими движениями и скруглен вследствие износа. Максимальный износ захватывает 0,1 мм.

Фрагмент шила из диафиза малой берцовой или лучевой кости (песец-заяц) длиной 6,5 см обнаружено в засыпи раскопа 1977 г. (рис. 4, 5). Основание обломано в древности, после чего, судя по затертости кромок изломов, изделие продолжало использоваться. Острие соответствующе выполнено с помощью двух диагональных прорезанных пазов длиной не менее 6,5 см. Кончик острия подправлен в технике скобления. На нем сформировалась интенсивная зона износа. Полоса заполировки захватывает 0,18 см, по мере удаления от кончика рассеивается. Грани пазов также заглажены из-за длительного использования предмета (пятна лоска от рук, контактного материала).

Последний фрагмент шила из этой группы длиной 4,0 см выполнен из дистальной части длинной кости конечности (локтевая или лучевая) песца (рис. 4, 4 ). Он также был обнаружен в засыпи раскопа 1977 г. Следы прорезания пазов видны до кромок излома основания. В древности обломан и кончик острия. Поверхность сильно повреждена корневой системой и эродирована. От кончика отходит продольная царапина. Возможно, это след от скобления острия.

Два других острия ( шилья? ) с отверстием в рукояточной части изготовлены из больших берцовых костей зайца и песца (рис. 4, 8, 9 ). Оба предмета фрагментированы, и в обоих случаях фиксируется прорезание двух продольных пазов острием каменного орудия. Длина пазов более 5 см. Но в отличие от пазов на шильях первой группы, здесь они расположены на большем расстоянии друг от друга. Длина пазов около эпифиза ограничена с помощью поперечного пиления. На одном шиле (рис. 4, 9 ) видно, что нарезка вторична по отношению к пазу. На другом изделии нарезка расположена на небольшом расстоянии от паза и, соответственно, предшествует его производству. Это свидетельствует о том, что мастер опасался повредить рукояточную часть, которая несла функциональную нагрузку. В качестве рукояточной части оставлен проксимальный конец кости. Основное отличие данных изделий – это преднамеренно пробитые в диафизе ближе к его проксимальному концу овальные отверстия размерами 1,8 × 0,6 см (цв. илл. XV, 1В ). Линия излома внутри отверстий неровные, с поперечными трещинами. Ее характер говорит о том, что края отверстия могли доламываться уже в ходе использования предмета. Грани изломов на некоторых участках немного стерты от контакта с твердым материалом. На участках, близких к тонкой перегородке, они покрыты пятнами жирной проникающей заполировки.

Характеристика острий (шильев?) с отверстием в рукояточной части

Первое шило , обломанное, длиной 7 см, выполнено из большой берцовой кости песца, найдено в засыпи раскопа 1977 г. (рис. 4, 8 ; цв. илл. XV, 1А ). Кончик острия обломан в древности. Слом произошел после того, как кость была разрезана по диагонали с помощью двух прорезанных пазов длиной более 5 см. Ближе к эпифизу преднамеренно пробито отверстие размерами 1,8 × 0,6 см. Образовавшаяся узкая костяная перегородка покрыта пятнами жирной «шкурной» заполировки.

Второе шило из проксимальной части большой берцовой кости зайца длиной 6,6 см (кв. 28-Л, 1977 г.). Кончик острия обломан в настоящее время. Кость была расчленена аналогично первому с помощью двух прорезанных пазов длиной более 6 см. Ближе к эпифизу преднамеренно пробито отверстие размерами 1,8 × 0,6 см. Края отверстия были доломаны из-за вставления в него твердого узкого предмета. Около отверстия, под эпифизом, есть царапины от выскабливания поверхности при очистке от мягких тканей. В верхней части и сбоку, ближе к образовавшейся узкой костной перегородке, грани излома вокруг отверстия слегка затерты и покрыты пятнами «шкурной» заполировки. Поверхность костной перегородки немного заглажена (цв. илл. XV, 1В ). Следы износа покрывают и другие участки изделия.

На сохранившемся фрагменте острия (до плечиков) зеркальная, сглаживающая рельеф заполировка покрывает 0,2 см кончика сохранившегося жала, далее рассеивается, фиксируясь преимущественно на плоскости прорезанных пазов. Технологические царапины от резания на этом участке полностью заглажены, а желтый цвет кости немного темнеет и становится более насыщенным (результат механического трения по поверхности кости). Данный вид заполировки мог образоваться от контакта с тканями растительного происхождения. Плечики проколки покрыты «шкурной» заполировкой, на стыке с жалом она смешивается с «растительной». На гранях пазов сохранились слабые следы смешанной заполировки в виде отдельных пятен. Грани поперечного излома на эпифизе покрывает интенсивная, проникающая, «жирная», шкурная заполировка. Плоскость излома поперечного спила такая же заполировка, заходящая на поверхность эпифиза на 0,2 см. Технические, морфологические и трасологические характеристики свидетельствуют о том, что данные изделия могли использоваться как часть какой-либо крепежной конструкции. Острие было воткнуто в растительный материал, а какая-то стержевидная деталь была продета в отверстие. Происхождение «шкурной» заполировки неясно. Лоск мог возникнуть и от рук, и от кожаного шнура, которым стержень дополнительно крепился за тонкую костяную перегородку. Он мог появиться и от контакта с материалом (например, шкурой животного), который при помощи этих костей-колышков растягивали. Возможно, что данные острия использовали в составе какой-то конструкции.

Фрагментом острия можно считать и локтевую кость зайца со следами обработки (цв. илл. XV, 1D ) длиной 6,5 см. Дистальный кончик обломан. На эпифизе сохранились следы выскабливания поверхности кости. В центральной части предмета есть короткие поперечные насечки. Ближе к облому на вогнутой поверхности острия видны продольные царапины от режущей кромки каменного орудия. В центральной части фиксируются пятна жирного лоска (от рук?). Поверхность острия более сглажена, чем эпифизная часть, поэтому не исключено, что это обломок изделия.

Еще в коллекции присутствует фрагмент острия из стенки диафиза длинной кости животного. Он был найден под черепом 22 на кв. 25-К в 1977 г. (рис. 4, 3 ; цв. илл. XVII, 4С ). Длина предмета – 5,6 см. На 0,15 см кончика острия сохранились следы утилизации – зеркальная, сглаживающая рельеф заполировка. Цвет кости в зоне износа более темный, с желтым оттенком. По мере удаления от кончика заполировка рассеивается. Можно предположить, что данный предмет был использован в течение короткого времени для создания углубления в умеренномягком материале, возможно, растительного происхождения.

Обсуждение данных об изготовлении и использовании острий стоянки Гонцы

По публикации В. М. Щербаковского ( Щербакiвський , 1919), в материалах Гонцов присутствуют около 18 шильев и их обломков1. И. М. Гавриленко

(2003а) были опубликованы 8 из них, как шилья из разных длинных костей конечностей зайца и песца. Они различаются не только по выбору той или иной используемой длинной кости, но и по комплексу технологических приемов обработки. Одно шило с выструганным жалом выполнено из локтевой кости. Есть шилья из дистальных и проксимальных концов большеберцовых костей, из лучевой кости. К сожалению, несмотря на хорошее качество рисунка, детально определить технологию выполнения каждого предмета невозможно. Но видно, что изготовление разных типов орудий различается. Описывая технологию их изготовления, И. М. Гавриленко совершенно оправданно обращается к работе А. К. Филиппова (1984), установившего по материалам Межирича процесс изготовления шильев из больших берцовых костей. Он полностью соответствует изготовлению шильев из тех же костей в рассматриваемой коллекции, исключая присутствие отверстий.

В целом относительно изделий из длинных костей песца, зайца и птиц в Гонцах можно отметить следующее. Своеобразна техника получения игло видных заготовок без предварительного отпиливания одного из эпифизов. Редкая для палеолитических стоянок Русской равнины технология прорезания пазов на больших берцовых костях песца и зайца при исполнении шильев находит прямые аналоги в материалах Елисеевичей I (личный осмотр) и Межирич. Прием продольного резания длинных костей конечностей животных размерного класса песец-заяц не зафиксирован в Юдиново и на стоянках костёнковской культуры.

Изучение материалов Гонцовской стоянки позволяет сделать заключение, что человеком осознанно использовалось природное разнообразие морфологии костей разных видов животных. Так, выбор определенного вида длинной кости при выполнении поделок учитывает предполагаемую функцию изделия. Поэтому рассматривать все известные типы шильев из длинных костей песца и зайца как аналогичные предметы неверно. Отличия в их изготовлении и выбор разных длинных костей конечностей (передних или задних) млекопитающих размерного класса песец-заяц наблюдаются не только по материалам изученной коллекции. Сравнение острий, выполненных из идентичных костей с разнокультурных стоянок центра Русской равнины, подтверждает разнообразие их технологического исполнения. В Гонцах, например, отсутствуют проколки и плоские острия из стенок диафиза длинных костей северного оленя. А на некоторых памятниках они образуют целые серии, в том числе в бассейне Десны и Дона: в Мезине ( Шовкопляс , 1965), Быках-1,7 ( Ахметгалеева , 1999; 2006), Костёнках-4 (личный осмотр), Авдеево ( Gwozdover , 1995).

В то же время в группе стоянок комплекса Быки, напротив, отсутствуют шилья из длинных костей песца и зайца, за исключением одного изделия из Быков-1 ( Ахметгалеева , 1999). Отсутствуют в Гонцах и распространенные на памятниках центра Русской равнины шилья из грифельных костей лошади. Но возможно, что отсутствие острий, как и других изделий из стенок длинных костей копытных животных, на стоянке Гонцы объясняется особенностями и спецификой вскрытого участка.

Обработка костей парнопалых млекопитающих

В коллекции 1985 г. представлена группа костей из ямы на кв. 22-Р, ремонтаж которых представляет метаподию (metatarsale) северного оленя со следами преднамеренного раскалывания для извлечения продольных заготовок (цв. илл. XIV, 3 ). Реконструированная длина метаподии – 26,4 см. Она собрана из 8 фрагментов (П/№ 29, 51, 52, 55, 57, 58). Первоначально кость была поперечно расколота в целях извлечения костного мозга. Тогда же был отколот нижний эпифиз. Затем длинная часть преднамеренно была расколота продольно, а направление разлома программировалось созданием предварительного неглубокого паза. Следы продольного резания, по которым проходит трещина разлома, сохранились на самом крупном фрагменте с проксимальным эпифизом.

Обработка и использование длинных костей конечностей шерстистого мамонта

В коллекции представлены фрагменты длинных костей, которые указывают на их преднамеренное раскалывание. Так, в 1977 г. в яме 8 на кв. 29-М был найден фрагмент продольно расколотой стенки (П/№ 16), грани которой были подправлены строганием, после чего осталась характерная бугристость. Характер изломов на фрагменте стенки диафиза длинной кости мамонта размерами 5,2 × 5,2 × 2,8 см из ямы 9, кв. 22-С раскопок 1979 г. также свидетельствует о преднамеренном раскалывании кости. Кроме того, имеется еще четыре предмета из расколотой стенки диафиза со следами их дальнейшего использования.

Остроконечный предмет (П/№147, кв. 28-Ж, 1977 г.) из крупного фрагмента стенки диафиза длинной кости мамонта (цв. илл. XIV, 4 ). Выполнен из преднамеренно полученного продольного скола. Его длина – 18,2 см, ширина – 4,05 см. Возможно, внутренняя поверхность обработана скоблящими движениями. Уверенно о последнем сказать нельзя, так как не исключена возможность биотических повреждений. Острый кончик скруглен и истерт на торце, фиксируются выбоинки, линейные следы идут продольно оси изделия. На расстоянии 2,2 см от кончика, на гранях фрагмента, фиксируется заглаженность и поперечные микро царапины. Следы износа указывают на возможный недолговременный или неинтенсивный по кинематике контакт предмета с грунтом. Внешняя поверхность изделия покрыта косыми глубокими (до 0,2 см) бороздами шириной около 0,3 см. Формирование их каменным орудием сомнительно. Вероятнее, что это повреждения биотического характера, возникшие до раскалывания кости.

Второй предмет (П/№ 17, яма 9, кв. 21-С, 1985 г.), известный в научной литературе под названием « чашка-светильник » (рис. 1, 2 ). Это фрагмент проксимального эпифиза правой плечевой кости половозрелой особи, видимо самки, полностью приросший к диафизу. Судя по повреждениям, можно предположить его преднамеренное отделение от диафиза, что было сопряжено с определенными трудностями из-за полного прирастания эпифиза и облитерации эпифизарного шва. На губчатой массе видны следы обжига. «Чашки-светильники»

из верхних эпифизов головок бедренных костей мамонта, специально отделенных от эпифизов в древности, были описаны И. Г. Пидопличко (1976) в Межи-риче. И. Г. Пидопличко тогда же выдвинул предположение, основанное на экспериментальных работах, о функции данных предметов.

Использование костей черепа, таза и лопатки шерстистого мамонта

Имеющиеся в описываемой части остеологической коллекции Гонцов материалы позволяют судить об использовании только некрупных фрагментов этих костей. Они являются приспособлениями для каких-то видов хозяйственной деятельности или представляют собой остатки орудий. Их пять экземпляров.

На поверхности фрагмента заднего края лопатки (кв. 21-У, 1985 г.) длиной 8,2 см расположены две овальных истертых вогнутых зоны со следами износа от выбивания или растирания (?) какого-то материала (рис. 1, 5 ). На обратной стороне фиксируется истертость с линейными следами и царапинками в продольном направлении. Более острый конец фрагмента немного скруглен из-за того, что с этого края был обрезан. На поверхности фиксируются следы окатан-ности, эрозии, выветренности.

Второй фрагмент плоской (?) кости с износом (яма, кв. 19-Т, 1985 г.) сильно отличается по степени фоссилизации от других костей коллекции (рис. 1, 4 ). Имеет выраженное рабочее лезвие. Длина предмета – 4,3 см. Максимальная ширина рабочего лезвия – 2,6 см, толщина – 0,7–0,9 см. С более узкого края фрагмент обломан в древности (излом по свежей кости). С другого края кромки более ровные и немного скругленные. Возможно, с этого края в древности он был обрезан. Внутренняя поверхность фрагмента эродирована, истерта. Вдоль обрезанного края фиксируется полоса матовой, поверхностной, истирающей за-полировки шириной около 1,3 см. Торец заполировкой не затронут. Линейные следы продольны по отношению к оси изделия. На выпуклых участках заполи-ровка сформирована лучше, но она проникает и на вогнутые участки. Можно предположить использование данного фрагмента при растирании умеренномягкого материала (грунт?). Следует отметить, что на поверхности кости зафиксированы также небольшие выбоины. Заполировка по отношению к ним вторична. Во время образования выбоин кость могла быть немного размягченной. Выражена полифункциональность предмета. Видимо, фрагмент или кость до ее откалывания использовались и для иных целей, например в качестве подставки при работе.

Два следующих предмета являются частями от черепа взрослой особи мамонта. Это левый и правый обломки альвеолярного отростка верхней челюсти (яма 10 кв. 19, 20-О, 1985 г.), формирующих снизу альвеолу постоянного бивня половозрелой некрупной особи мамонта (цв. илл. XVIII, 2). Оба фрагмента были отделены от черепа преднамеренно. Изломы кости показывают слом сухой (лежалой) кости. На поверхности левого фрагмента есть длинные беспорядочно пересекающиеся нарезки на расстоянии друг от друга 0,3–0,5 см. Они произведены боковым лезвием каменного орудия, вероятно, в результате использования кости в качестве подставки. Обе кости выветрены в равной степени, и их отбор, помещение в яму не был случайным.

Единственный фрагментом, указывающим на обработку плоских костей мелких животных, обломок изделия из левой лопатки млекопитающего размерного класса песец-сурок-заяц длиной 3,9 см (яма 5, кв. Р-28, 1979 г.) (рис. 4, 10 ). Кость с одного края продольно обломлена по линии резания, нанесенной резцевидной кромкой каменного изделия. Излом на тонком конце свидетельствует о его поперечном пилении.

Обработка бивня шерстистого мамонта

Предметов из обработанного бивня мамонта 9. По ним можно охарактеризовать ряд технологических приемов обработки бивня в Гонцах. Но, вероятно, есть приемы, о которых мы не знаем.

В коллекции присутствуют три продольно расщепленных бивня взрослых особей. Они представляют собой альвеолярную, концевую и среднюю части бивней.

На плоскости продольного излома альвеолярной части бивня длиной 39,5 см и максимального диаметра 6 см из раскопок 1985 г. (цв. илл. XVI, 1 ) наблюдаются следы в виде тонких волокнистых линий, которые расходятся от пульпарной полости к краям расколовшегося бивня, что означает естественное продольный разрыв бивня вследствие потери влаги при низких температурах. Нахождение расщепленных естественным путем бивней в жилом комплексе не исключает их преднамеренный отбор.

Самый крупный фрагмент продольно расколотого бивня длиной 65 см, максимальный диаметр – 9,5 см (цв. илл. XVI, 4 ). Он составляет приблизительно половину от общего объема от продольного расколотого бивня. Боковые кромки бивня выкрошены.

Третий фрагмент длиной около 33 см (цв. илл. XVI, 3 ). На одной боковой кромке бивня есть выкрошенность, царапины и выломы (следы применения клина?).

Практически у всех фрагментов бивней наблюдается расслоение по конусам нарастания вещества бивня. Подобное расслоение характерно при быстром высыхании бивня и при разложении (окислении кислородом воздуха) органической компоненты, входящей в состав вещества бивня. Но это могло произойти и после их первичного расщепления. К сожалению, на бивнях фиксируются современные и «сухие» изломы концов, поэтому техника поперечного расщепления не ясна. Рассматривая вопрос об использовании трещиноватого сырья, в каждом случае необходимо учитывать наличие или отсутствие обработанных отслоившихся плоскостей.

О знании техники поперечного членения бивня с использованием рубящих ударов свидетельствует заготовка цилиндрической формы из средней (не альвеолярной) части бивня взрослого мамонта из ямы 9 1980 г., кв. 22-Р (рис. 1, 3). Ее длина – 16,5 см, диаметр – 2,45 см, один конец заужен. Важно, что использован продукт естественного расщепления бивня. С одной стороны серией рубящих ударов, формирующих конусовидную плоскость излома, был создан широкий и глубокий круговой паз. По нему бивень был обломан. С другого конца следов подготовки разлома нет, негатив разлома скошенный. На поверхности заготовки сохранились следы скобления и остатки глубокого паза, указывающие на извлечение более узкого стержня из той части, которая была отчленена от фрагмента.

С технологией изготовления острий из бивня мамонта связаны 5 предметов. Еще два стержневидных острия из бивня мамонта описаны ранее по раскопкам В. М. Щербаковского ( Гавриленко , 2003б).

Сохранилась стержневидная заготовка для наконечника из бивня мамонта (кв. 26-Л, 1977 г.) длиной 19,2 см, шириной 0,75 см, диаметром 1,2 × 0,8 см (цв. илл. XVI, 1 ). В сечении она в нижней и центральной части овальная, ближе к острию трапециевидная, округлая у кончика. Узкая и длинная заготовка была получена с помощью вырезания параллельных продольных пазов (double grooves) глубиной до 1 см из более крупной плоской заготовки. Расстояние между пазами достигает 0,8 см в начале работы и 0,5 см в конце, после вынужденного расширения. Следы продольного резания и конечные участки пазов хорошо видны на предмете. Таким образом, две параллельные плоскости предмета образованы стенками пазов, верхняя и нижняя поверхности – это плоскости первоначальной заготовки. Поверхностный слой бивня отсутствует. Участки нижней грани являются поверхностью отслоившегося кольцевого слоя. Если учесть то, что нижняя грань шире, а на зауженном участке она чуть превышает ширину паза, вероятней видится использование в качестве заготовки продукта расслоения бивня. Сохранились следы скобления-строгания, формирующие округлость сечения. С одного края заготовка сужена, здесь мы наблюдаем стадию формирования острия. Изломы концов – древние изломы бивневой основы.

Стержневидный фрагмент из бивня мамонта (яма 5, 1979 г.; П/№ 13). Его длина – 4,15 см, максимальный диаметр – 0,9 см (цв. илл. XVII, 1 ). Он свидетельствует об еще одном технологическом приеме при изготовлении острий. С обоих концов фрагмент обломан, толстый конец сохранил древний излом, образовавшийся при скалывании заготовки. Поперечное сечение предмета сохраняет ее форму. На поверхности заметны следы строгания. На некоторых участках поверхность выскоблена до блеска. Около суженного кончика имеются резкие заломы, оставшиеся от его скобления от кончика к основанию. Обычно подобные заломы остаются тогда, когда острие формируется строгающее-скоблящими движениями с нажимом вдоль стержневидной заготовки, сужающими ее равномерно на определенном участке, по которому кость затем обламывается ( Ledosseur , 2003). Острие дорабатывается из того фрагмента, на котором скобление направлено от основания к узкой части. В данном случае мы наблюдаем противоположный фрагмент. Нижняя грань кости представляет собой поверхность отслоившегося кольцевого слоя, что подтверждает использование трещиноватого сырья.

В коллекции представлено два острия. Первое острие (яма 8, кв. 28-З, 1977 г.; П/№ 158) выстругано из продольной стержневидной заготовки (рис. 3, 1). Его длина – 5,9 см, максимальный диаметр (в средней части) – 0,4 см. Кончик острия сужен равномерно от центра, основание слегка уплощено, сужено и немно- го обломано в наше время. Кончик острия имеет овальную форму, но сформировавшейся заполировки на нем нет, как и следов преднамеренной абразивной обработки. Экспериментальные работы показали, что округлиться кончик острия мог только при проникновении в контактный материал. В данном случае его установить невозможно, так как использование было кратковременным и не сформировало выразительных следов износа. Обычно аналогичные предметы исследователями относятся к коротким наконечникам, некоторые исследователи используют термин «стрелка». Уплощенное основание вполне могло играть роль насада.

Второе острие из бивня мамонта (ямка 1, кв. 25-М, 1978 г.) длиной 2,9 см и максимальным диаметром 0,35 см выстругано из продольной стержневидной заготовки (рис. 3, 2 ). Кончик острия и основания обломаны. Поверхность не заглажена, и следы строгания сохранились. Есть продольная нарезка технологического происхождения.

На основе имеющихся данных можно реконструировать следующий процесс изготовления острия из бивня мамонта. Стержневидные заготовки могли выламываться по пазам из продуктов расслоения бивня. С другой стороны, не исключается возможность изготовления стержневидных изделий из поперечных отщепов или из поверхностных частей бивня. Для этого на небольшом расстоянии (около 1 см) друг от друга вырезались резцевидным кремневым орудием глубокие, почти параллельные пазы, идущие под небольшим наклоном друг к другу, но не смыкающиеся. По этим пазам заготовка выламывалась. Окончательную форму острие приобретало после его выстругивания. Данная технология описана при анализе изготовления узких острий из продуктов расслоения бивня. Например, она известна по материалам стоянок костёнков-ской культуры (Авдеево, Зарайск). Сходно выполнены и стержни с овальным сечением на стоянке Елисеевичи и Межирич, но бивневые основы у них могут различаться.

Интересный предмет из Гонцов (кв. 26-Л, 1977 г.) имеет аналог в материалах других поселений среднеднепровского типа и известен в палеолитоведении как нож. Он выполнен из поперечного отщепа бивня мамонта (цв. илл. XVIII, 3). Изделие имеет форму вытянутого изогнутого овала размерами 18,5 ×3,7×0,8 см, что соответствует типичным параметрам, но, в отличие от материалов Супонево и Елисеевичей I, в качестве заготовки использована отслоившаяся дистальная, а не проксимальная часть поперечного отщепа. Поверхностный слой дентина не обработан и сохраняет естественную выпуклость, внутренняя поверхность слегка вогнута. Она, как и края изделия, подработана путем скобления-строгания. В 1 см от дугообразной нижней кромки изделие имеет наибольшую толщину. В средней части дугообразной скругленной кромки сохранились следы износа. Центральная часть противоположной кромки немного сглажена. Торец смят, есть микрофасетки, микроцарапины, сохранились мелкие пятна зеркальной заполировки. Предположительно, изделие могло использоваться как скобель по твердому материалу (растительного происхождения?). Но наличие сильной смятости вещества бивня не исключает предваряющих скобление-строгание каких-либо ударных воздействий. Следует отметить, что скалывание отщепа-заготовки без значительной деформации структуры вещества бивня должно было происходить при очень низких температурах, ниже -20ºС (Хлопачёв, 2006). Раскалывание бивня (как и удары по рабочей кромке) при плюсовой температуре вызывает сминание вещества бивня.

Обсуждение данных об использовании бивня мамонта. Говоря в целом об обработке бивня мамонта в Гонцах, по имеющимся материалам можно отметить: 1. Использование продольного расщепления бивня на две половины. 2. Сочетание техники скалывания поперечных отщепов и использования свойств трещиноватого сырья. Возможной причиной последнего может быть ограниченное количество свежего бивня и использование костного материала со следами выветривания. 3. Использование поперечных отщепов и наличие в коллекции бивневого «ножа» находит прямые аналоги в материалах стоянок поздней поры верхнего палеолита Супонево и Елисеевичи I.

Обработка зубов бизонов

В коллекции представлены два нижних резца бизона (кв. 23-З, 1979 г.). Оба резца принадлежат разным взрослым особям (цв. илл. XVII, 2, 3 ). По степени стертости один может относиться к очень старому животному (старше 12 лет), другой – к особи 6–8 лет. Оба резца имеют кольцевую нарезку в 0,5 см от кончика корня, выполненную по сходной технологии. Линии пиления пересекаются, есть много побочных следов. Предварительной разметки не делалось, поэтому начальная и конечная точки пиления не сошлись и были подправлены дополнительно. По-видимому, желобок пропиливали для крепления зуба в ожерелье. Поверхность одного зуба залощена от длительного контакта с кожей или шкурой (цв. илл. XVII, 2 ), второй сильно эродирован (цв. илл. XVII, 3 ). Данные предметы находят прямые аналоги в материалах Межирича ( Пидопличко , 1976).

Обработка рога северного оленя

Об обработке рога северного оленя свидетельствуют только 4 предмета. Два из них, по-видимому, относятся к стадии фасонажа, одно определено как рукоятка, и есть одно острие, предположительно тоже выполненное из рога. Все они происходят из заполнения ям. Технологические следы на роге сохранились несравненно хуже, чем на кости и даже бивне. Они затерты вследствие тафономических изменений.

В одном случае использована часть несброшенного рога, что говорит о возможности использования сырья, полученного в результате охоты. Данный экземпляр представляет собой фрагмент лобных костей черепа с приросшей штангой рога и надглазничным отростком мелкой молодой особи, скорее всего самки (цв. илл. XVIII, 1В ) (кв. 20-О, 1985 г.). Диаметр розетки рога – 2,15 × 2,0 см. Вся поверхность штанги рога покрыта следами выскабливания. Рог был преднамеренно обломан в древности, часть надглазничного отростка утрачена в настоящее время.

Во втором случае представлена штанга рога (до начала ветвления) взрослой особи с основанием надглазничного отростка (яма 8, кв. 28-З, 1977 г.). Типологически это изделие можно отнести к рукоятям. Диаметр основания ствола рога – около 3,5 см. Рог поперечно отчленен по предварительно прорезанным пазам с использованием дополнительного подрубания (удары по клину, вставленному в паз) у розетки. Зубчатый излом в розеточной части указывает на обработку влажноватого рога. Плоскость верхнего излома ствола скруглена, но не заполирована и не отличается от поверхности соседних участков. Вероятно, это результат предварительного поперечного резания и эродированности вследствие пребывания в грунте. Но не исключено, что это результат трения во время использования (см. ниже). Ствол рога расчленен продольно по двум противолежащим продольным пазам глубиной до губчатой массы (цв. илл. XVIII, 1А ). Излом надглазничного отростка характерен для излома в сухом состоянии. Продольное членение ствола создало удобную плоскость для крепления вкладыша, поэтому не исключено использование данного предмета в качестве рукоятки.

Третий фрагмент рога – это часть штанги с крупным надглазничным отростком (яма 10, кв. 19-О, 1985 г.). Основание штанги отрезано (цв. илл. XVIII, 1С ). Диаметр штанги – 4,1 см. Лопата отростка обрублена. От верхней точки крепления отростка ствол наискось обломлен по предварительно прорезанным пазам с использованием дополнительного подрубания (возможны и удары по клину, вставленному в паз). Следы рубки (три) есть около кромки паза. На участке длиной 2 см основания штанги (цв. илл. XVIII, 1С ) отсутствует губчатая масса, что может быть следствием как тафономических причин, так и преднамеренных действий.

Еще один обломок острия , предположительно выполненный из рога, имеет длину 2,5 см (рис. 4, 1 ; цв. илл. XVII, 4D ). Из-за небольшого размера и фрагментарности четко установить сырье не удается2. Он найден на кв. 26-Л в 1977 г. Технологические следы затерты, но, исходя из формы изломов, можно предположить, что острие было изготовлено из верхнего отдела ствола или отростка с помощью прорезания пазов и последующей подправки скоблением. Кончик острия сглажен. Заполировка не проникающая, матовая, рассеивающаяся по мере удаления от кончика, цвет кости в зоне утилизации имеет более темный оттенок. Интенсивная зона износа занимает 0,15 см кончика. Функция предмета – прокалывание. Контактный материал точно не установлен, но относится к умеренно-мягким, слабо абразивным материалам.

Планиграфическое распределение предметов из обработанной кости

Основу работ 1977–1985 гг. составило повторное изучение объектов, вскрытых и законсервированных В. М. Щербаковским в 1915 и 1916 гг. На месте сохранилась большая часть крупных костей мамонта из конструкций жилища и заполнения ям 4, 5 и 8. Остальные культурные остатки были разобраны. Их выгребли и в промежутках между крупными костями, где это можно было сделать, не стронув кости с места. В ямах наличие большого количества крупных костей создавало препятствие для изъятия мелких предметов. В них мелкие остатки оказались разобранными в основном в верхней трети заполнения, хотя местами, у края, также в средней его части и до придонного уровня.

Небольшой нетронутый участок культурного слоя из раскопок В. М. Щербаковского сохранился лишь в жилище. Его прикрывали плотно сомкнутые крупные кости, лежавшие на полу. Маленькие пятна слоя обнаружились также под черепами и другими крупными костями краевой части жилища. Слой был не вполне добран внутри жилища – у черепов с западной стороны. Несколько находок уцелело в останце под крупным бивнем (в восточной части).

От центральной части жилища к северу проходила разведочная траншея 1914 г. Заплывшая ямка с культурными остатками на кв. 25-М не была обнаружена ею. Дно траншеи не коснулось ямы 10 и окружающей поверхности поселения. За пределами раскопов 1915, 1916 гг. культурные остатки, не считая зольно-угольной массы, располагались разреженно. На многих квадратах находки были единичными или отсутствовали. Концентрации остатков имелись только на участках к северо-западу и северо-востоку от жилища. Указанные обстоятельства позволят правильнее оценить распределение продуктов обработки кости на раскопах 1977–1985 гг.

Готовые изделия, заготовки, отходы производства и фрагменты обработанных костей встречались: в культурном слое внутри и вне жилища, в хозяйственных ямах и в ямке в полу, а также в полостях внутри черепов мамонта. Количественно преобладали предметы из костей животных размерного класса песец-заяц-сурок и из ребер крупных млекопитающих. Острия из длинных костей мелких млекопитающих в основном связаны с жилищем. Два шила найдены на кв. 26-Л и 26-О, одно острие – на кв. 24/25-К, под краем черепа 22, и еще одно – на кв. 24-О. Пятое шило находилось внутри черепа 40 на кв. 28-Л и еще одно острие – в яме 4. В раскопках В. М. Щербаковского ( Щербакiв-ський , 1919. С. 70) в остатках жилища числилось 21 шило. Вся коллекция шильев из его раскопок составляла 35 экз., причем два шила были найдены в альвеолах бивней черепов мамонтов ( Гавриленко , 2003б. С. 71, 72). На кв. 27-Л, под краем черепа 43 лежал игольник. Заготовки для изделий из костей мелких млекопитающих распределялись между жилищем и хозяйственными ямами более равномерно.

Изделия из бивня мамонта: «нож» из отщепа бивня и два острия найдены, соответственно, в жилище на кв. 25-М, в ямке 1 и в яме 8. Одна стержневидная заготовка из бивня связана с культурным слоем внутри жилища, другая – со скоплением культурных остатков к западу от него, а третья – с заполнением ямы 5. Более массивная цилиндрическая заготовка обнаружена в яме 9. Острие из бивня с нарезками, игла и фигурный предмет, предположительно шпилька, собраны в жилище В. М. Щербаковским ( Щербакiвський , 1919. С. 71).

Предметы из ребер, плоских костей, костей конечностей и рога крупных млекопитающих встречены только в жилище и ямах. Крупное острие из продольно расщепленного, сильно выветренного ребра мамонта лежало под северным краем черепа 14 на кв. 24-К. Возможно, оно было просунуто под стенку и острием направлено наружу. Второе острие происходит из ямки 1 в жилище. Вместе с ним и другими изделиями из верхней части заполнения ямки торчал фрагмент ребра мамонта с выделенной фигурной частью и две заготовки из ребер. Одно изделие с нарезками из медиальной части ребра найдено в западной части жилища, в яме 10 – второе такое же изделие (рис. 3, 3). Преобладающее число заготовок из ребер находилось в ямах 8, 5 и 9, главным образом в последней. В яме 8 все находки залегали в верхней части заполнения, разобранной в 1985 г., а в яме 10 – в средней и нижней части.

Определенные категории предметов отсутствовали в жилище. Это землеко-палки из ребер, найденные в ямах 4 и 10. В яме 8, на кв. 28-Ж, найден остроконечный предмет из стенки длинной кости мамонта с непонятными деформациями-нарезками поверхности (цв. илл. XIV, 4 ). Рядом с ним на кв. 28-И находилось второй, аналогичный, в настоящий момент утраченный. Еще один предмет из стенки диафиза плечевой кости взрослого мамонта с выбоинами и следами износа зафиксирован на кв. 23-Ж. В яме 9 лежали предметы из того же материала, определенные как заготовки и отходы производства. Изделие из плоской кости с износом № 2 приурочено к углублению на кв. 19-Т, а в яме 10 найдены две заготовки из плоских костей. Обработанный рог представлен в яме 8 рукоятью орудия и двумя заготовками в яме 10. В. М. Щербаковский упомянул о находке в жилище молотка из рога ( Щербакiвський , 1919. С. 69).

В раскопках В. М. Щербаковского в 1915 г. возле жилища культурные остатки были малочисленны. Между жилищем и ямами 4 и 5 они образовывали выраженный слой, где были найдено несколько предметов. В целом можно констатировать, что подавляющая часть обработанной кости и отходов производства находилась в жилище и ямах. Если бы изготовление предметов происходило на спорадически использовавшихся точках, отходы производства оставались бы на месте. Поскольку этого не наблюдается, орудия изготовлялись, видимо, в жилище. Отходы и сломанные предметы частично оставались в жилище, но в основном они удалялись в ямы вместе с другим мусором. В ямы 4 и 5 отходы и отслужившие вещи должны были попадать и из стационарного производственного участка, раскопанного И. Ф. Левицким непосредственно восточнее этих ям ( Левицький , 1947. С. 222–224). Учитывая сведения В. М. Щербаковского, можно считать определенной предназначенность для работ внутри жилища таких орудий, как шилья. В жилище концентрировались также наиболее ценные изделия из бивня.

Заключение

Несмотря на небольшой объем изученной коллекции костяных изделий Гон-цовского поселения, она оказывается достаточно информативной. Характерно разнообразие обрабатываемых видов костного сырья и использование определенного набора технологических приемов для обработки каждого из них (бивень, рог, длинные кости конечностей, ребра и т. д.). Основным видом сырья являлись ребра мамонта и длинные кости конечностей песца и зайца. Такой выбор в некоторой степени может быть обусловлен особенностями исследованного участка, имеющего главным образом бытовое назначение.

Изученные материалы демонстрируют определенную выборочность в использовании частей скелета для производства тех или других видов орудий. Очевидно также предпочтение костей некоторых видов животных для изготовления конкретных типов орудий. Практически одинаково используются заготовки, полученные в результате сложной модификации первоначальной формы кости, и небольшая подработка естественной формы. Широко употребляются в качестве орудий продукты раскалывания.

Технологический и трасологический анализ представленных в коллекциях орудий указывает на широкий спектр выполняемых действий и на осуществление косторезного производства непосредственно в жилой зоне поселения. Преобладают орудия, связанные с обработкой и скреплением кож-шкур, а также землекопные и другие формы изделий, контактировавших с грунтом. Есть предметы, которые могли быть составными частями каких-то конструкций.

Сопоставление технологий, использованных при изготовлении гонцовских изделий, с материалами широкого круга палеолитических стоянок центра Русской равнины на данный момент делать весьма затруднительно. Во многих публикациях пока присутствует только перечень поделок и видов используемого костного сырья, дополненный прорисовкой или фотографией. Технология и особенно заготовки, отходы производства детально рассматриваются крайне редко. Функциональное назначение предполагается только на основе морфологии, без учета экспериментально-трасологических данных. Тем не менее можно уверенно говорить о том, что наибольшую близость, на уровне культурного единства, костяная индустрия Гонцов обнаруживает с материалами Межирича. Одним из признаков, определяющих эту близость, является сходство технологии обработки и использования орудий из ребер мамонта. Редкая для палеолитических стоянок Русской равнины технология прорезания пазов на больших берцовых костях песца и зайца при исполнении шильев находит свои прямые аналоги в материалах Елисеевичей I и Межирича. С Межиричем гонцовские материалы связывает и изготовление подвесок из резцов бизона.

Преднамеренное раскалывание длинных костей конечностей крупных животных и изготовление из полученных отщепов орудий, отмечено на материалах поселений Межирич и Мезин.

Первичное расчленение рога северного оленя, заключающееся в отделении части основания штанги с отростком, тяготеет к индустриям, в материалах которых в качестве основных изделий из рога фигурируют «жезлы» и «молотки». К ним как раз относятся материалы стоянок среднеднепровского типа (Межи-рич, Елисеевичи I, Юдиново, Мезин). Приемы поперечного вырезания паза, по которому обламывался рог, продольного деления по двум противолежащим пазам и продольного деления по двум противолежащим пазам широко известны по многим разнокультурным позднепалеолитическим памятникам начиная с конца граветта.

По материалам изученной коллекции восстанавливаются лишь отдельные элементы технологии обработки бивня мамонта, которые указывают на близость гонцовской индустрии к материалам группы стоянок Елисеевичи I, Су-понево, Мезин, Межирич и Добраничевка. С последними ее еще объединяет значительная роль трещиноватого сырья.

Использование продольно расщепленных на две половины бивней мамонта известно на более ранних памятниках (Костёнки I ( Хлопачёв , 2004), Зарайск, Хотылёво II (личный осмотр)). О традициях, отмеченных по материалам гравет-тийских памятников, напоминают пластины из ребер с поперечными насечками. Из памятников поздней поры верхнего палеолита ребра с насечками встречены в материалах стоянки Быки-7 (I, Ia) ( Ахметгалеева , 2005).