Обработка кости и рога (по материалам верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя, Южная Сибирь)

Автор: Барков Александр Викторович, Лбова Людмила Валентиновна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

На фоне изученности начальной стадии верхнего палеолита Южной Сибири и Монголии исследование палеолита Северо-Минусинской котловины характеризуется меньшей интенсивностью, мозаичностью данных, неоформленными концепциями. Комплексное исследование стоянок и полученных ранее материалов на территории котловины, к которым относится памятник Малая Сыя, представляется особо важным и актуальным. Интерес вызывает технология обработки кости и рога, анализ которой ранее не проводился. Рассматриваемая коллекция репрезентативна в статистическом отношении, предметы со следами искусственной обработки кости и рога составляют более одной четверти от общего числа остеологической коллекции в целом. Предметы с признаками технологических действий человека характеризуют стабильный технологический цикл: выделены как стадии первоначальной обработки сырья, так и производство типологически устойчивых форм орудий (остроконечников, долотовидных изделий и др.). Материалы проведенного исследования подтверждают точку зрения, позволяющую рассматривать комплекс Малой Сыи как условно одновременный ансамбль в контексте культур раннего этапа верхнего палеолита Южной Сибири, возможно, с небольшой примесью более позднего компонента.

Минусинская котловина, верхний палеолит, остеологическая коллекция, технология, обработка кости и рога, орудие

Короткий адрес: https://sciup.org/147219819

IDR: 147219819 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-74-83

Текст научной статьи Обработка кости и рога (по материалам верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя, Южная Сибирь)

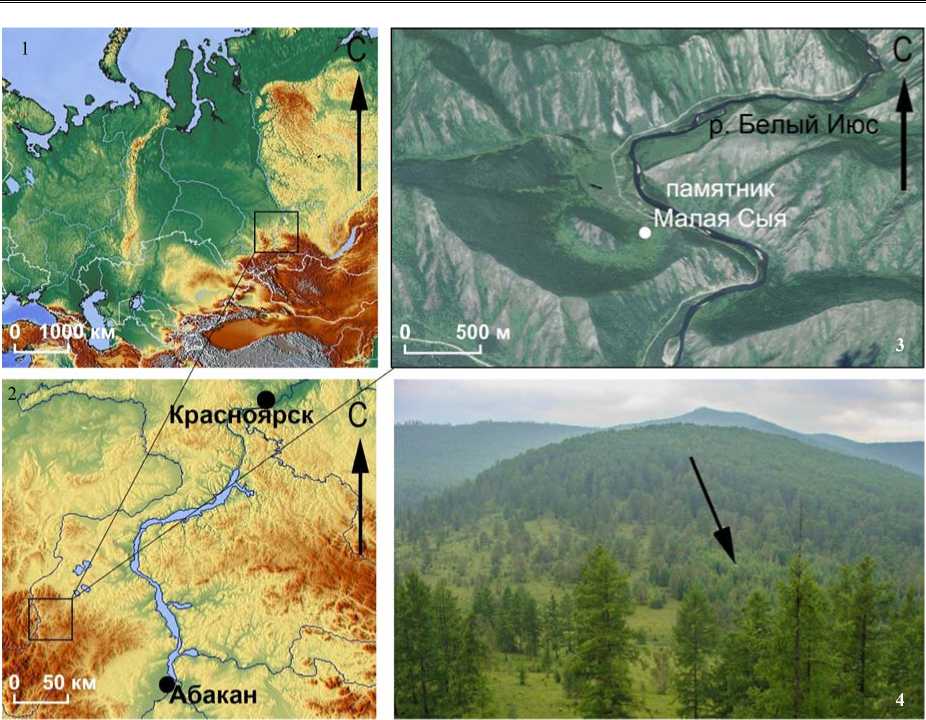

Верхнепалеолитическое местонахождение Малая Сыя расположено в Южной Сибири, на стыке восточных предгорий Кузнецкого Алатау с территорией Северо-Минусинской котловины, в бассейне р. Чулым и приурочено к среднему течению р. Белый Июс. Координаты центральной точки памятника – 54°24'1,96" с. ш., 89°26'34,64" в. д. Местонахождение расположено на западном склоне лога, расчленяющего левый борт долины Белого Июса (рис. 1).

Первые археологические работы на памятнике проводились в 1974–1975 гг. [Муратов и др., 1982], в стационарном режиме памятник исследовался отрядом Института истории, филологии и философии СО РАН в 1975–1981 гг., в 1992 и 2000 гг. в целях уточнения стратиграфии культуросодержащих отложений памятника [Ларичев, Хо-люшкин, 1992; Холюшкин, 2009]. Абсолютные даты, полученные в ходе исследований памятника в 1970-е гг., имеют разброс от 34–35 до 17–18 тыс. л. н., что вызвало дискуссию о возрасте культурных остатков [Лисицын, 2000. С. 26–30; Холюшкин, 2009]. Данные комплекса естественных наук допускают существование культурного слоя в различных климатостратиграфических

Барков А. В. , Лбова Л. В. Обработка кости и рога (по материалам верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя, Южная Сибирь) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 74–83.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография © А. В. Барков, Л. В. Лбова, 2017

Рис. 1. Расположение местонахождения Малая Сыя: 1 – 2 – обзорная карта-схема; 3 – ортофотоплан; 4 – фотография

условиях [Лисицын, 2000. С. 27–28; Сафарова, 1985], но новые радиоуглеродные даты по материалам работ 2013 г. аргументированно соотносят комплекс с каргинским временем и предлагают датировать культурные остатки в диапазоне 29–34 тыс. л. н., при этом большинство дат, как ранее опубликованных, так и новых, определяются в пределах 29–30 тыс. л. н. [Лбова и др., 2015].

Каменная индустрия памятника имеет верхнепалеолитический облик. Технология первичного расщепления характеризуется получением пластинчатых заготовок с мо-нофронтальных, бифронтальных встречного скалывания, бифронтальных продольно-поперечного скалывания нуклеусов. В орудийном наборе присутствуют следующие формы: концевые скребки на пластинах с ретушированными боковыми краями, комбинированные орудия (скребок-остроконечник), остроконечники и выемчатые орудия на пластинах, а также острия на отщепах, проколки, галечные орудия, пластины и от-щепы с ретушью. Предметы персональной орнаментации, выделенные в коллекции, представляют собой унифицированный комплекс, единый в технологическом и орнаментальном выражении. Особый интерес вызывает коллекция артефактов из кости и рога, ранее не опубликованная, которая демонстрирует специфический набор инвентаря для верхнепалеолитических памятников Южной Сибири, последнее обстоятельство и составляет актуальность и новизну публикации.

Способы производства артефактов из кости и рога изучались на основании техникоморфологического метода, что предполагает постановку и реализацию цели – классификацию остеологической коллекции Малой Сыи со следами использования человеком такого сырья, как кость и рог. Для фотофиксации и анализа технологических следов использовались стереоскопический микроскоп и цифровая фотокамера «Альтами». Анализ

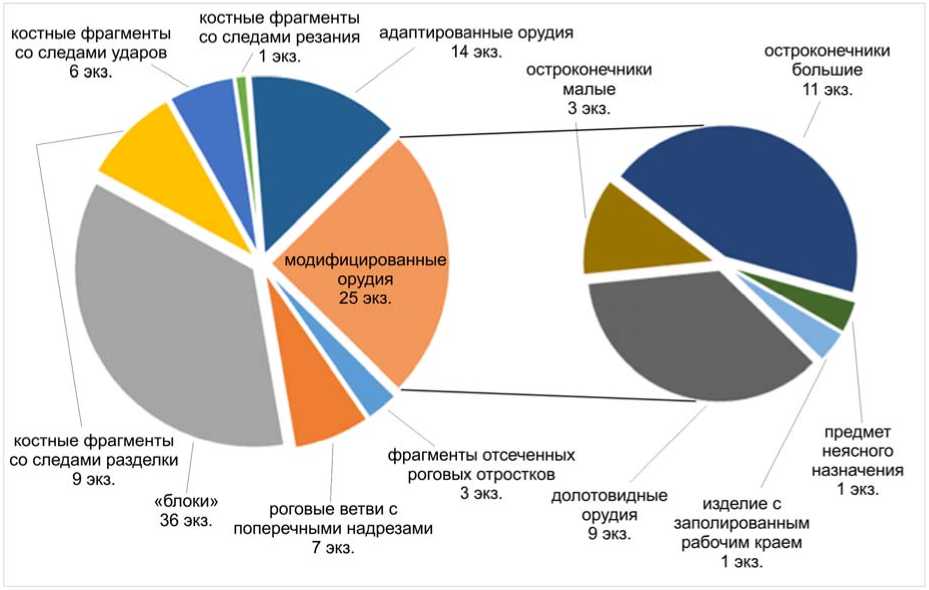

Рис. 2. Распределение костных остатков со следами целенаправленных действий человека

костных остатков со следами намеренной обработки кости проводился согласно методике, широко используемой в европейской практике (см.: [Binford, 1981; Brain, 1981; Davis, Fisher, 1989; Germonpre, Lbova, 1996] и др.). Исследование изделий из рога проведено в рамках методики и терминов, предложенных А. П. Бородовским [2007. С. 64–67].

В коллекции остеологического материала Малой Сыи преобладают костные остатки северного оленя, барана или горного козла, бизона, лошади, благородного оленя. В меньшем количестве присутствуют кости зайца-беляка, медведя, шерстистого носорога, единично представлен мамонт (определение Н. Д. Оводова) [Муратов и др., 1982. С. 39]. В целом доступную остеологическую коллекцию составили около 1 500 костей и костных фрагментов. Небольшая часть костей (60 экз., 4 %) не подвергнута фрагментации и не несет каких-либо следов искусственной обработки. Сохранность поверхности изделий из кости удовлетворительная, в отдельных случаях изменена дендритами или воздействием корней растений, в трех случаях отмечается иной характер поверхности. Общее впечатление сохранности поверхности всей коллекции позволяет высказать предположение о единых условиях постде-позиционных изменений, общих тафономических циклах и целостности, одновременности всей коллекции, за исключением 3-х предметов, отмеченных выше.

Обработка кости демонстрирует полный цикл использования костного сырья. Костные остатки со следами действий человека составляют 369 ед. (24,6 % от их общего количества). Среди них костей со следами намеренного расщепления 229 (около 18,5 % от общего количества фаунистических остатков), которые представлены фрагментами длиной 5–8 см (167 экз.) и 9–15 см (62 экз.). Доминируют костные фрагменты длиной менее 5 см, что характерно для действий человека по добыванию костного мозга [Germonpre, Lbova, 1996. Р. 42]. Отсеченных эпифизов насчитывается 39 экз. (2,6 %). Костных остатков со следами целенаправленных действий человека – 101 экз. (более 6 %) (рис . 2). Обработку рога в коллекции представляют фрагменты рогов северного оленя со следами резания (фрагментирования) (10 экз.). Присутствуют фрагменты роговых ветвей с поперечными надрезами, по которым производился надлом (7 экз.) (рис. 3, 1 ) и фрагменты отсеченных отростков (3 экз.).

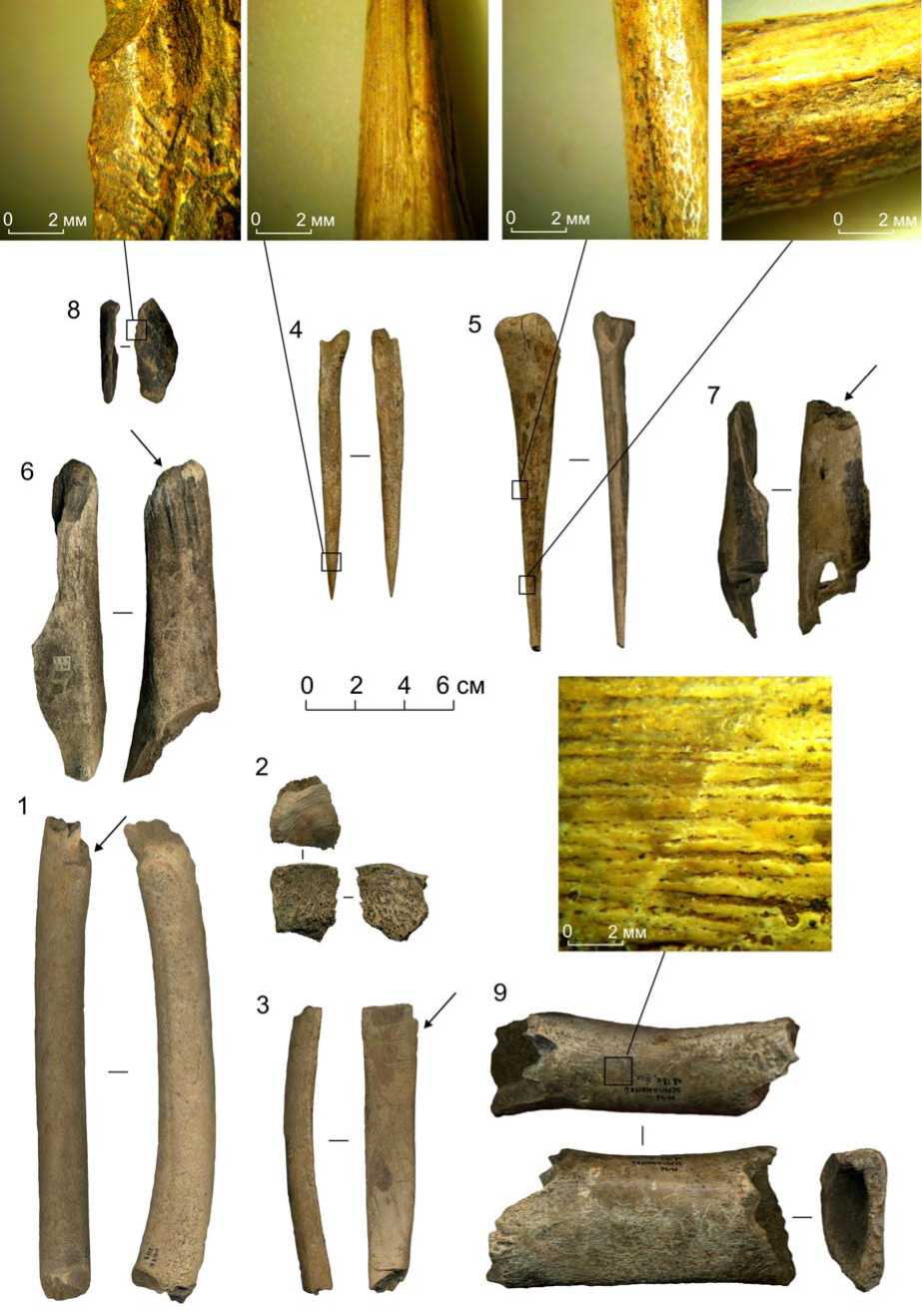

Рис. 3. Адаптированные орудия местонахождения Малая Сыя:

1 – фрагмент рога со следами разделки; 2 – «блок»; 3 – фрагмент кости со следами разделки; 4 – 5 – шилья; 6 – ретушер; 7 – орудие с долотовидной функцией; 8 – скребок; 9 – «абразив»

Согласно методике, предложенной ранее [Binford, 1981; Davis, Fisher, 1989; Ger-monpre, Lbova, 1996], выделены их группы.

В первую очередь это специально обработанные кубические формы, так называемые «блоки» (36 экз.) (рис. 3, 2 ). Под этим термином понимаются небольшие подкубические по форме фрагменты губчатой массы из эпифизов длинных костей, центральных частей таза или тел позвонков. Данный тип фрагментации может быть вызван только деятельностью человека и, вероятно, необходим для получения жира путем кипячения фрагментов.

Затем выделены костные фрагменты со следами нарезок (следы разделки туш) (9 экз.). Данный тип следов свидетельствует об операциях, связанных со снятием шкур, расчленением туш или отделением мышц от костей.

Имеется группа костных фрагментов со следами ударов (6 экз.), которые фиксируются на фрагментах расщепленных диафизов, что, видимо, свидетельствует о фрагментации костей для получения костного мозга.

Костные фрагменты со следами резания (фрагментирования) представлены частью ребра с серией параллельных друг другу поперечных надрезов глубиной около 1 мм, нанесенных друг напротив друга на плоскости и торцах кости. Впоследствии по одному из надрезов, углубленному до губчатой массы, кость была сломана (рис. 3, 3 ).

Группы адаптированных (14 экз.) и модифицированных (25 экз.) орудий характеризуют стадию приспособления или использования рогового (костяного) сырья для изготовления предметов в качестве орудий труда. К адаптированным орудиям (см. рис. 3) отнесены предметы из костей животных, имеющие разнообразные следы использования.

«Шилья» (М-75-143; М-75-144, М-75231) (3 экз.) представляют собой адаптированные к функции шильев грифельные кости лошади длиной 11–13,6 см. Все изделия сломаны: у М-75-143 и М-75-144 отсутствуют кончики острия, у М-75-231 нет базальной части (рукоятки). В двух случаях (М-75-143, М-75-144) рукоятками орудий служили эпифизы, обработанные аккомодационными снятиями с целью выравнивания поверхности; в одном случае (М-75-231) эпифиз обломан. Утончение острийной час- ти проводилось строгальными движениями ножа в продольном направлении от рукояти к острию (М-75-231) (рис. 3, 4) или направленными со стороны острия (М-75-143), или комбинацией описанных приемов (М-75144). На поверхности орудий фиксируется заполировка, локализующаяся, как правило, в средней части изделий. У предмета с сохранившимся кончиком (М-75-231) заполи-ровка отмечается также и на острийной части. На поверхностях всех артефактов выявлены следы охры (рис. 3, 5).

К костным фрагментам с заполировкой на естественном остром крае (4 экз.) отнесены экземпляры различных размеров, получившие в результате фрагментации острый край и имеющие следы заполировки. Предположительно, такие предметы могли ситуативно использоваться в качестве режущего инструмента. На одном артефакте зафиксированы следы охры.

Ретушеры (2 экз.) – крупный фрагмент расколотой вдоль массивной трубчатой кости и фрагмент ребра со следами забитости, локализованными на одном поперечном крае (рис. 3, 6 ).

«Орудия с долотовидной функцией» (2 экз.) – крупные фрагменты костей, один поперечный край которых обломан, либо оббит, а на противоположном имеются сколы, нанесенные под острым углом к плоскости орудия на наружной поверхности кости, и следы забитости (рис. 3, 7 ).

«Скребок» (1 экз.) – небольшой фрагмент кости с фасетками крутой скребковой ретуши по одному из краев (рис. 3, 8 ).

«Абразивы» (2 экз.). Предмет (М-76 землянка № 6 кв. 18к III слой) является медиальным фрагментом массивной трубчатой кости (лучевая кость шерстистого носорога), на боковой плоскости которой зафиксированы параллельные, довольно глубокие протяженные следы, перекрытые заполи-ровкой. Края с торца имеют грубую оббивку. Предположительно, орудие использовалось в качестве абразива по относительно твердому материалу (мягкий камень) (рис. 3, 9 ). Второе изделие – обломанный с обеих сторон фрагмент реберной кости мамонта, на одной широкой плоскости которой зафиксированы поперечные к длинной оси следы истертости о более твердую поверхность.

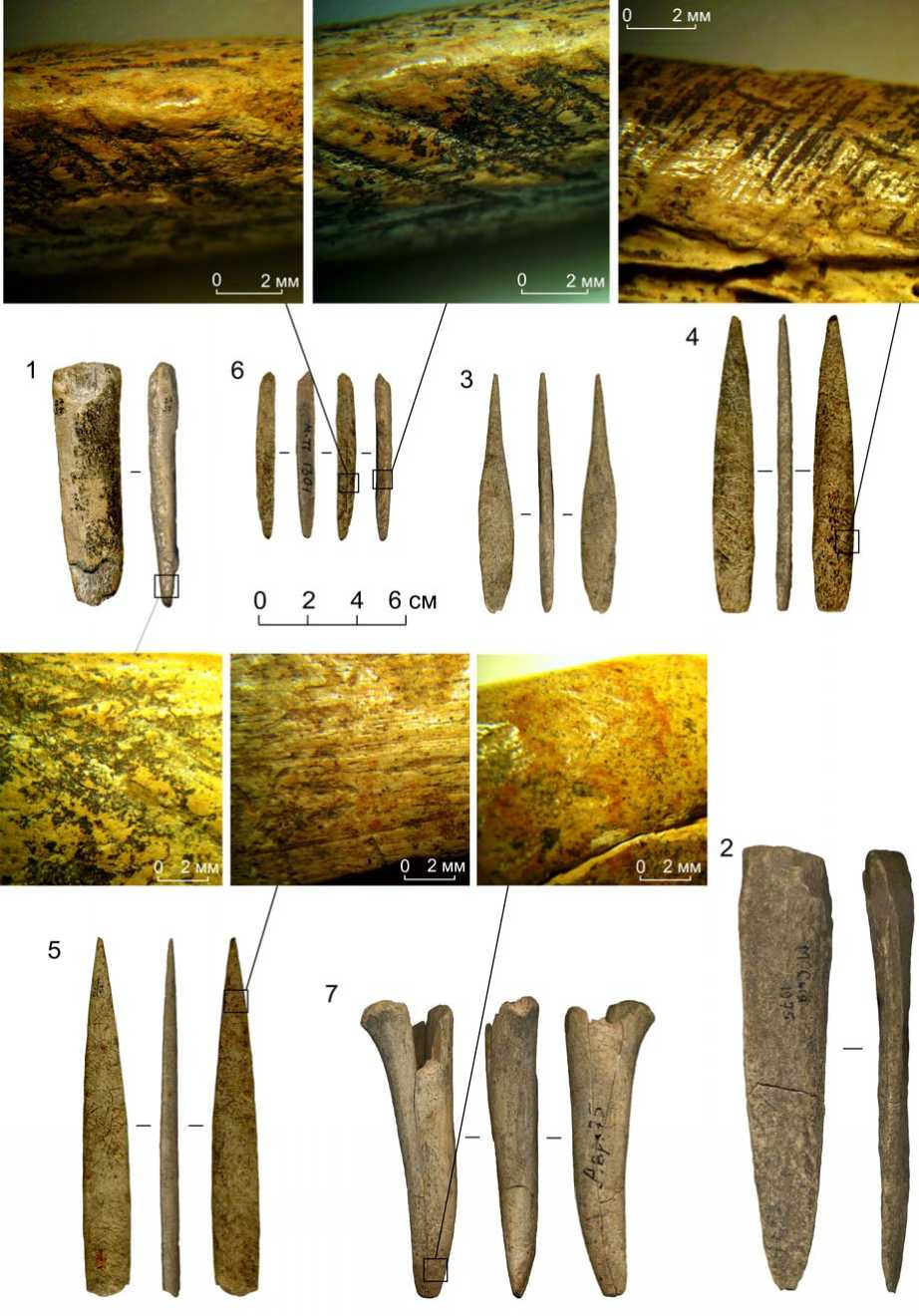

Модифицированные орудия (рис. 4) представлены готовыми типологически выра-

Рис. 4. Модифицированные орудия местонахождения Малая Сыя:

1 - 2 - долотовидное орудие; 3 - остроконечник малый; 4 - 5 - остроконечник большой; 6 - предмет неизвестного назначения; 7 - изделие с заполированным рабочим краем

женными изделиями, или их фрагментами, производство которых осуществлялось рядом последовательных операций; как правило, следы использования ясно выражены, однако их анализ – это самостоятельная тема исследования.

Из числа долотовидных орудий (М-7518; М-76-2023; М-75-126; М-76-1745; М-761741; М. Сыя 1975; М. Сыя. 75. Карьер левая сторона; М-75-153; б/ш) (9 экз.) (рис. 4, 1 – 2 ) изделия М-75-18; М-76-2023; М-75126; М-76-1745; М-76-1741; М. Сыя 1975 изготовлены из роговых плашек, полученных продольным раскалыванием заготовки. Один поперечный край орудий приострен, второй имеет следы забитости. Изделия имеют подпрямоугольное или линзовидное сечение и сужающиеся к рабочему краю боковые грани. Приостренный рабочий край оформлялся продольным строганием с вентральной и дорсальной сторон или сколом с дорсальной стороны. На базальных частях имеются следы забитости разной интенсивности, в двух случаях с дорсальной поверхности были сняты короткие и широкие сколы. Обработка боковых краев проводилась резцовой обработкой в сочетании с продольным строганием (рис. 4, 1 ). На двух изделиях имеются следы охры. Изделие (б/ш), представляющее собой роговую плашку с забитостью на одном поперечном конце и диагональным сломом на втором, интерпретируется нами как обломок аналогичного долотовидного изделия (М. Сыя. 75. Карьер левая сторона; М-75-153) полукруглого сечения с конвергентными боковыми краями. Обработка боковых краев и уплощение рабочей зоны проводилось строгальными движениями в диагональном направлении. На трех артефактах (М-75-18; М-76-2023; М. Сыя. 75. Карьер левая сторона) зафиксированы следы охры.

Остроконечники малые (М-75-29; М-75151; б/ш (в пакете М-77 жил. 6 сл. III)) (3 экз.) (рис. 4, 3) изготовлены из расколотых вдоль трубчатых костей, имеют длину 7,6–9,8 см. Изделия представлены целыми и в хорошей степени сохранности (М-75-29 и б/ш), фрагментом с отломанным кончиком и в плохом состоянии (М-75-151). Имеют линзовидное сечение базы и округлый насад. Базальная часть изделий в одном случае прямая (М-75-29), в остальных выпуклая. Формообразование наконечника проводилось продольными строгальными движения- ми. Уплощение насада выполнялось сколами, поперечными и диагональными срезами. Орудия имеют заполировку рабочих участков.

Остроконечники большие (М-77 жил. 6 1; М-77 жил. 6 2; М-76-1753; М-76-37; М-76350; Авр. 75; М-75-53; б/ш 1; б/ш 2) (11 экз.) (рис. 4, 4 – 5 ) изготовлены из расколотых вдоль трубчатых костей, в целом имеют длину от 4,5 во фрагментах до 15 см (длина целых изделий была не менее 13 см). В коллекции представлены фрагментами различной степени сохранности: с обломанной базой – 1 экз. (М-75-53), с обломанными кончиками – 2 экз. (М-77 жил. 6.1; М-77 жил. 6.2), фрагментами острийных частей с конвергентными и субпараллельными боковыми гранями – 4 экз. (М-75-1753; Авр. 75; б/ш), медиальными фрагментами – 2 экз. (М-76-350; М-76-37), фрагментами базальных частей – 2 экз. (б/ш 1; б/ш 2). Все изделия имеют линзовидное сечение базы и округлый насад. Базальная часть у сохранившихся предметов прямая (М-77 жил. 6.1) или закругленная (М-77 жил. 6.2). Формообразование наконечника проводилось на удлиненных заготовках продольными строгальными движениями, в ряде случаев с предварительным утончением резцовыми снятиями с кончика острия (М-76-37). Уплощение изделий проводилось сколами, поперечными и диагональными срезами (рис. 4, 4 ). Во всех случаях фиксируется заполировка кончика острия. На четырех артефактах (М-76350; Авр. 75; б/ш) зафиксированы следы охры (рис. 4, 5 ). На двух фрагментах базальных частей (б/ш 1; б/ш 2) отмечены следы заполировки, характерной при использовании инструментов для плетения (устное заключение П. В. Волкова). Не исключена комбинация различных функций таких орудий.

Предмет неизвестного назначения (М771301) (1 экз.) (рис. 4, 6 ) – это изделие удлиненной формы, трехгранное, подтреугольное в сечении. Обработка плоскостей проводилась строганием диагонально длинной оси. Предмет был расщеплен вдоль длинной оси в древности и использовался в таком виде, о чем свидетельствует легкая равномерная заполировка на всех трех плоскостях.

Изделие с заполированным рабочим краем (Авр. 75) (1 экз.) (рис. 4, 7) изготовлено из рогового отростка северного оленя с час- тично сохранившимся эпифизом и приост-ренным противоположным краем. Имеет округлое сечение. Рабочий элемент организован уплощающими строгальными движениями в продольном направлении. Интенсивная заполировка локализуется в зоне 2,5– 3 см от кончика. На нем отмечены следы охры. На основании следов и морфологии предварительно может быть определено как кочедыг (устное заключение П. В. Волкова).

Комплексные исследования археологии и хроностратиграфии памятника, корреляции с обобщающей схемой периодизации палеолита Северо-Минусинской котловины, показывают близкое соотношение культурного и хроностратиграфического контекста Малой Сыи и серии стоянок с высоких террас Енисея [Лисицын, 2000]. Данные естественных наук допускают существование культурного слоя в различных климатостратиграфических условиях, но новые радиоуглеродные даты аргументированно соотносят комплекс с каргинским временем и позволяют датировать его в диапазоне 29–34 тыс. л. н.

Поиск близкого технологического цикла или аналогичных типологических форм в материалах объектов раннего верхнего палеолита вызывает затруднения в связи с недостаточной разработанностью темы применительно к сибирским материалам в целом и материалам долины Енисея в частности. Некоторые сюжеты обработки кости находят аналоги в одновременных объектах Алтая и Забайкалья [Germonpre, 1993; Ger-monpre, Lbova, 1996]. Отдельные предметы (например, адаптированные орудия, такие как острия-шилья на грифельных костях лошади или остроконечники), несомненно, вписываются в общий круг известных ансамблей из кости и рога как начала верхнего палеолита Сибири, так и его классического этапа.

Анализ коллекции изделий из кости и рога в целом демонстрирует полный цикл обработки этого вида сырья в условиях долговременного и относительно стабильного обитания древнего человека. Первичная обработка кости и рога, оформление и использование готовых устойчивых типологически форм, практически однородные принципы утилизации таких орудий в целом подтверждают ранее высказанное мнение о едино-временности культурного комплекса.

Список литературы Обработка кости и рога (по материалам верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя, Южная Сибирь)

- Бородовский А. П. Древний резной рог Южной Сибири. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. 176 с.

- Ларичев В. Е., Холюшкин Ю. П. Археология верхнепалеолитического поселения Малая Сыя // Археология, геология и палеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян). Красноярск: Зодиак, 1992. С. 109-122.

- Лбова Л. В., Панов В. С., Зенин В. Н., Барков А. В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 103-106.

- Лисицын Н. Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 230 с.

- Муратов В. М., Оводов Н. Д., Панычева В. А., Сафарова С. А. Общая характеристика палеолитической стоянки Малая Сыя в Хакасии // Археология Северной Евразии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 41-45.

- Сафарова С. А. Природная среда обитания людей в палеолите в Минусинской котловине (по данным спорово-пыльцевого анализа // КСИА. 1985. Вып. 181. С. 98-102.

- Холюшкин Ю. П. Поселение Малая Сыя - ранний этап верхнего палеолита Сибири (к проблеме начала становления культур Homo sapiens в Северной Азии) // Астроархеология - естественнонаучный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. Красноярск: Город, 2009. С. 137-145.

- Binford L. R. Bones: Ancient Men and Modern Myths. New York: Academic Press, 1981. 320 p.

- Brain C. K. The Hunters or the Hunted. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 376 p.

- Davis L. B., Fisher J. W. Jr. A late prehistoric model for communal utilization of pronghorn antelope in the Northwestern Plains region, North America // Hunters of the recent past. One World Archaeology. L. B. Davis, Reeves B. O. K. (eds.). 1989. No. 29. P. 241-276.

- Germonpre M., Lbova L. Mammalian Remains from the Upper Paleolithic Site of Kamenka, Buryatia (Siberia) // Journal of Archaeological Science. 1996. Vol. 23. P. 35-57.

- Germonpre M. Preliminary results on the taphonomy of Denisova cave 1992 excavation. Altaica 2. 1993. P. 11-16.