Образ Алтая в изобразительном искусстве России (XIX-первая треть XX в.)

Автор: Бакулина Наталья Анатольевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье выявлены и систематизированы исторические и искусствоведческие сведения о персоналиях, их художественном творчестве на алтайскую тематику в указанный период; произведена классификация видов творческих работ, что позволит наиболее полно представить степень раскрытия алтайской темы в изобразительном искусстве.

Алтай, художественное творчество, алтайская тема, пейзажи алтая, этнографические зарисовки

Короткий адрес: https://sciup.org/170195942

IDR: 170195942 | УДК: 79 | DOI: 10.34685/HI.2022.38.3.009

Текст научной статьи Образ Алтая в изобразительном искусстве России (XIX-первая треть XX в.)

В XIX в. культурно-исторический аспект развития Западной Сибири стал объектом пристального внимания со стороны передовой российской общественности. Отсюда весьма симптоматичен интерес к Алтаю, куда неоднократно снаряжались научные экспедиции. Пейзажные этюды и этнографические зарисовки были своеобразным отчетом о результатах исследования. Мощный пласт алтайской культуры делает эту тему поистине неисчерпаемой и актуальной для разнообразных исследований. Локальные исследования обозначили общий вектор развития искусства региона. Так, коллективом искусствоведов под руководством Т.М. Степанской были выявлены и систематизированы сведения о жизни и творческом пути художников-сибиряков, а также проведен искусствоведческий анализ разнообразных явлений в изобразительном искусстве Алтая. Однако сама алтайская территория (здесь и далее имеется в виду Горный Алтай — Н.Б.) в XIX в. представлялась настолько малоизучен- ной и почти мистической, что в свое время привлекала внимание не только сибирских художников. Позже художник М. Черемных сказал об этом: «Если Сибирь на 90% не исследована, то она не зарисована на 99,99%... Путь художника в Сибири такой же, как путь ученого и писателя. Это путь исследователя...»1.

В связи с этим выявление и систематизация сведений в историко-культурном аспекте позволит представить наиболее полно алтайскую тему в изобразительном искусстве России.

Проведенное исследование позволяет классифицировать произведения искусства, посвященные Алтаю, следующим образом:

Этюды, зарисовки, этнографические рисунки, выполненные профессиональными рисовальщиками, прикрепленными к научно-исследовательским экспедициям;

Работы профессиональных художников, прибывших из других регионов России;

Картины, написанные местными и национальными художниками.

Одними из первых творчески осваивали территорию Алтая ученые рисовальщики из числа профессиональных художников, которые прикреплялись к научным экспедициям для максимально точного, почти документального отображения увиденного, будь то пейзажные виды или этнографические зарисовки «местных инородческих типов» и образцов их материальной культуры. Западносибирский отдел русского географического общества в немалой степени содействовало этому, организовывая подобные экспедиции и публикуя печатные отчеты о них, иллюстрированные литографическими рисунками. В числе первых профессиональных художников, работавших на Алтае, можно назвать Е. Мейера и П. Кошарова.

Сведений об алтайском периоде творчества Евгения Мейера немного, однако известно, что еще в годы ученичества в Академии художеств (сер. XIX в.) он был прикреплен в качестве рисовальщика к экспедиции известного русского путешественника П. Чихачева. Природа Алтая так потрясла художника, что невольно в своих работах он романтизировал ее образ. В своих воспоминаниях он писал:«..мне казалось, я вижу живого Бога, со всею его силою, красотою, и мне стало стыдно, что я, бедный смертный, мечтал передать его образ!..»2. За высокий профессиональный уровень исполненных зарисовок и картин Императором Николаем I мастеру было пожаловано 600 рублей серебром, а по результатам экспедиции был издан двухтомник «Путешествие в Восточный Алтай», снабженный его иллюстрациями (Илл.1.).

В значительно большей степени известен творческий путь художника Павла Кошарова. Обучался он в Академии художеств у К. Брюллова и М. Воробьева. Во время творческой поездки в Крым испытал влияние живописи И. Айвазовского. Спустя десять лет он по назначению прибыл в Томск, где в полной мере раскрылся его художественный талант. Основ-

Илл. 1 Мейер Е. Река Катунь. Литография. 1843–45.

ной темой его творчества стали пейзажи Горного Алтая, Восточной Сибири, Томска.

Несколько лет подряд в летний период художник ездил на Алтай, откуда привозил этюды, альбомы с пейзажами, этнографические зарисовки и картины. Две из них были выставлены впоследствии в Академии художеств, а их автор «удостоен похвалы»3. В 1882 г. в зале Томской городской думы состоялась тематическая персональная выставка Кошарова «Виды Алтая». Неоднократно в качестве ученого рисовальщика он был командирован и в научные экспедиции по Алтаю4. Его рисунки и живописные работы передают эпичность этой местности, этнографические зарисовки выполнены с предельной детализацией (Илл.2.).

Илл. 2. Кошаров П. Группа алтайцев-телеутов. 1889.

Профессиональный художник Александр Мако, уроженец г. Барнаула, после окончания Томской мужской гимназии успешно завершил курс Мюнхенской Академии художеств. Получив

по решению Совета российской Академии художеств звание неклассного художника, А. Мако преподавал рисование в Томской женской гимназии и руководил собственной художественной студией.

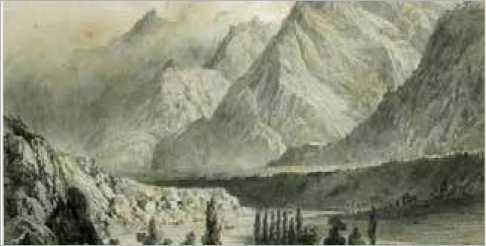

На летние пленэрные зарисовки он выезжал на Алтай, где у него имелась собственная за-имка5. Результаты своего творческого труда он представил на персональной выставке, которая была открыта в Томске в 1887 г. На ней экспонировались работы, выполненные в различных художественных техниках — акварель, масляная живопись, графические листы, рисованные карандашом и углем (Илл.3.).

Если говорить о стилевой направленности, то кроме пейзажей Алтайского и Нарымского края на выставке были представлены жанровые и исторические картины, выполненные в реалистической манере, а также этюды этнографического характера6.

Неоднократно к теме Алтая в своем творчестве обращались томские художники, члены Томского общества любителей художеств (далее — ТОЛХ). В большинстве своем выпускники художественных учебных заведений Центральной России, они, вдохновленные красотой края, знакомили публику с результатами пленэрных поездок во время Периодических выставок, организуемых Томским обществом любителей художеств в период рождественских каникул. Их работы отличались новым творческим видением, так как в годы учебы они имели прекрасную возможность знакомства с передовыми тенденциями в изобразительном искусстве.

Так, например, на очередной периодической выставке Лидия Базанова, окончившая Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и будучи преподавателем масляной живописи в Рисовальных классах, неоднократно экспонировала живописные виды Алтая и «типы алтайцев», выполненные в экспрессивной, размашистой манере (Илл.4.).

Илл. 3. Мако А. На Алтае (этюд). 1917.

Илл. 4. Базанова Л.П.

Портрет алтайского шамана Мамтыя. 1909.

В 1911 г. она получила приглашение принять участие в международной выставке в Риме с работами алтайского цикла7.

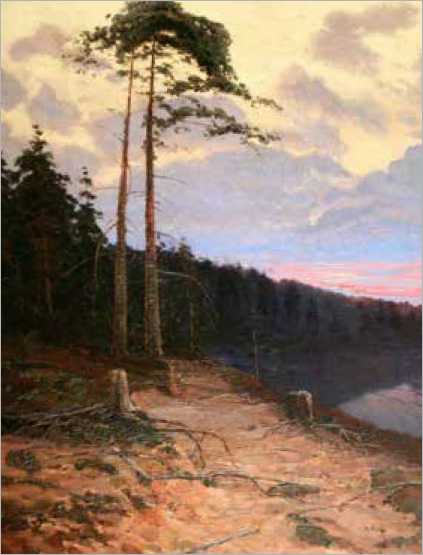

Незаурядной личностью был Владимир Ву-чичевич-Сибирский. Музыкант-любитель, в мотивы своих произведений он привнес поэтику русского романса и народной песни, обогащая палитру приемами пленэрной живописи. Будучи страстным путешественником, в своих поездках он писал Урал и Сибирь — от Алтая до Байкала. К сожалению, большая часть творческого наследия В. Вучичевича-Сибирского погибла или пропала во время его трагической гибели. В настоящее время в художественном музее Алтайского края хранятся две работы — «Пейзаж с мельницей» и «Сосны на берегу реки», последняя относится к завершающему периоду творчества художника (Илл.5.)8.

Илл.5. Вучичевич-Сибирский В. Сосны на берегу. 1910-е гг.

Творческие поездки на Алтай совершал Семен Прохоров (ученик И.Репина). В первую поездку он выполнил с натуры 38 этюдов; годом позже, работая в с.Уймон (старообрядческое поселение) — 16 живописных этюдов и зарисовки объектов материальной культуры (домовые постройки, национальные костюмы и т.п.)

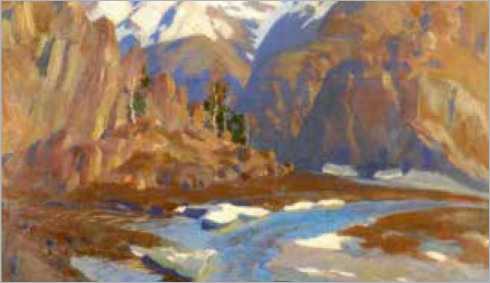

Художественное наследие Николая Шулпи-нова (Шульпинова), ученика знаменитого рисовальщика Н. Фешина, активного деятеля Барнаульской секции охраны памятников и старины, к сожалению, во многом утрачено9. В коллекции художественного музея Алтайского края имеется картина «Горный пейзаж». В этой работе прослеживаются черты постимпрессионизма, которые органично передают архаичное восприятие алтайской природы10 (Илл.6.).

Илл. 6. Шулпинов Н. Весна в горах. 1910-1920-е гг.

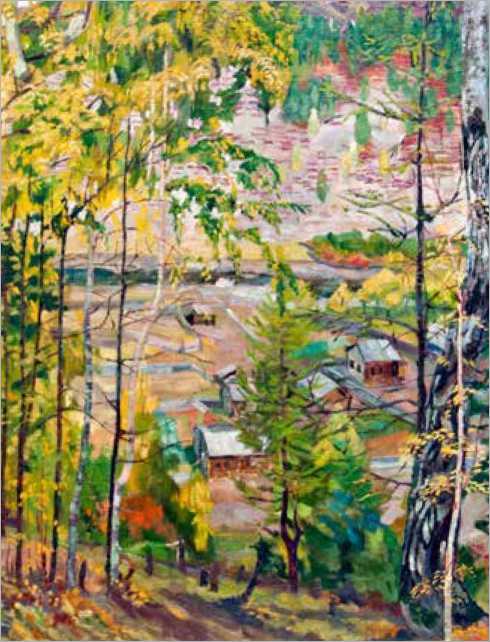

В 1920-е гг. активным участником создания художественно-образовательной сферы в Алтайском крае был Алексей Борисов. Уроженец Нижнего Новгорода, он учился Харьковской школе рисования и живописи, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, занимался в Обществе поощрения художеств. После революции приехал на Алтай, где и остался до конца дней. Занимался преподавательской и творческой деятельностью, руководил художественной студией, выполнял декорационные работы. Его картины, основанные на реалистическом восприятии, впитали в себя элементы живописного новаторства: светлый, яркий колорит, техника письма картин сочетается с монументальностью образов (Илл.7.)11.

В каталогах первых Периодических выставок ТОЛХ значились алтайские этюды художников Михаила Щеглова, Е. Тюменцевой, зарисовки национальных орнаментов А. Ворониной12.

Илл. 7. Борисов А. Вид с горы Элекмонар. 1918.

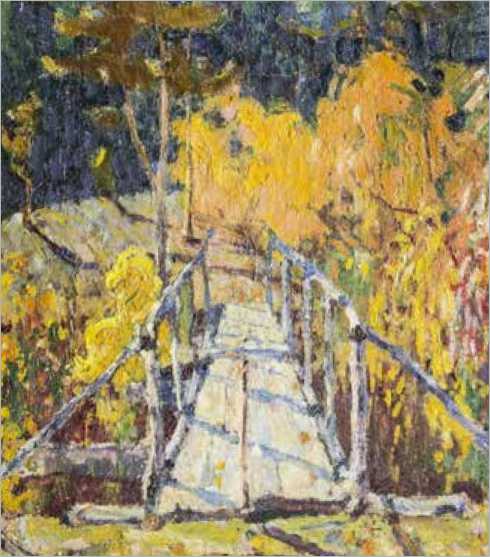

Этюды с видами Алтая и портретные изображения местного населения, графические и живописные зарисовки, сделанные во время путешествий, экспонировали супруги Е. Коро-вай и М. Курзин13. Их работы также выделялись новаторским взглядом на живопись: этюды Ко-ровай соответствовали импрессионистическим принципам, зарисовки и этюды Курзина отличались авангардным подходом (Илл.8.).

В творческом наследии барнаульского художника А. Никулина значительная часть работ посвящена родным местам. В 1920-е гг. художник переехал из Сибири в Центральную Россию, но связь с родным городом не потерял. Вдохновившись импрессионистическими взглядами на живопись во время учебы в Центральном училище технического рисования барона Штиглица, он одним из первых привнес эту живописную тенденцию на алтайскую землю Его работы отличает богатство цвета, яркость, даже некоторая декоративность. Пленэрные живописные этюды

Илл. 8. Коровай Е. Мостик в лесу. 1916.

стали основой для создания собирательного образа Алтая. Пример тому — ставшее хрестоматийным полотно «Голубой Алтай» (Илл.9.).

В работах более позднего периода (например, «Алтай. Гроза на озере», «Панорама Алтая») наблюдается некая театральность. Вполне возможно, что это связано с дальнейшей професси-

Илл. 9. Никулин А. Голубой Дунай. 1910.

ональной деятельностью мастера на студии «Со-вкино» (ныне — «Мосфильм»).

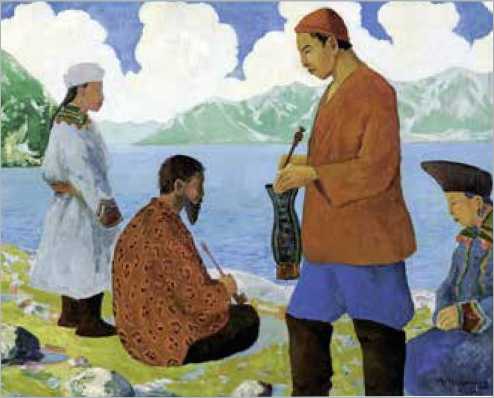

Первым национальным профессиональным художником стал алтаец из рода Чорос — Г. Гур- кин (Чорос-Гуркэ). Его современники отмечали высокий исполнительский уровень работ художника. Ученик, а впоследствии друг И. Шишкина, художник увлеченно разрабатывал два направления: пейзажная живопись и этнография. В этнографических зарисовках Гуркин предстает не как фотограф, но как исследователь культуры алтайцев. Живописно-пластическая система Гуркина никогда не искажала главную особенность природы Алтая — это предельная ясность и четкость планов (Илл.10.).

Собственное мировоззрение, основанное на древних сказаниях, мифах и легендах алтайского народа, художник иллюстрировал пейзажными картинами. Они стали способом передачи

Илл.10. Гуркин Г. Озеро горных духов. 1910.

архетипичности родной природы. Подобно импрессионистам, Г. Гуркин обращался к одному и тому же мотиву, исполняя его в разных погодных состояниях. Так известно около десяти вариантов картины «Озеро горных духов». Однако, в отличие от технических живописных задач передачи особенностей световоздушной среды, он ставил перед собой цель — создать мощный по энергетике, разносторонний, релистичный образ Алтая 14.

Совершенно иные образы Алтая предстают в творчестве другого национального художник

Н. Чевалкова. Рисованием он увлекся еще в подростковом возрасте, однако свой путь в профессиональном искусстве начал довольно поздно (будущий художник поступил в Барнаульскую художественную школу, когда ему было более 20 лет). Естественно, ощутил влияние известных художников. «Я начал рисование с реализма. В 1915 г. подражал Гуркину, а /в/ 1918 г. Шуль-пинову, но то и другое подражание не удовлетворили. В 1919 г. я снова попал под влияние Гуркина, а потом Макарова; в 1920 г. все подражания отбросил в сторону и круто повернул к примитивизму — к своему»15. В то время, как Гуркин стремился максимально реалистично запечатлеть виды родного края, Чевалков создавал яркие футуристические образы. Творческие разногласия проиллюстрированы словами самого Гуркина: «Формалистическое искусство отводит от реальной действительности, превращая объективный мир человека в мотив для фактурных и прочих живописных упражнений»16 (Илл.11.).

Илл. 11. Чевалков Н.

Ожидание переправы на Телецком озере. 1926.

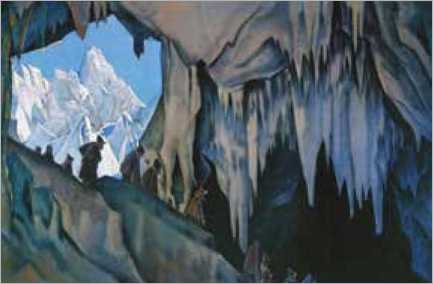

Николай Рерих рассматривал Алтай как средоточие культурно-энергетических потоков, место зарождения современных азиатских и европейских наций. Во время своего знаменитого путешествия «Алтай — Гималаи» сделал множество этюдов с натуры, дошли до настоящего времени только триерих для подтверждения своей гипотезы об истоках евроазиатской культуры организовал Трансгималайскую экспедицию (Алтай-Гималаи). Содержательно экспедиция была очень разносторонней: археология, геология, флора, фауна, духовная и материальная культура народов, населяющих территорию. Помимо этого, алтайский период экспедиции оказался плодотворным не только в научном, но и в художественном плане. В настоящее время атрибутировано 48 работ алтайского цикла17. Это — «Белуха. Алтай» (1926), «Белуха» (1926). Вместе с тем наиболее известные картины были написаны по впечатлениям от пребывания на Алтае. Некоторые, как, например, «Ойрот — вестник белого Бурхана», были задуманы до путешествия, некоторые имеют несколько вариантов («Чудь подземная», 1913; «Чудь подземная (Чудь под землю ушла), 1928–30 е гг.), большое число работ написано уже после путешествия (Илл.12.)18.

Илл. 12. Рерих Н. Чудь подземная (Чудь под землю ушла). 1928-30.

Объединяет эти произведения монументальность живописи, архаичность и вневремен-ность образов.

Помимо произведений, выполненных профессиональными художниками. К теме Алтая обращались и художники-любители. Так, на первой Западно-Сибирской выставке 1911 г. «особый интерес у публики вызвал тюремный отдел выставки и его экспонаты. От Алтая в нем были представлены художественные работы (без подписи) "Вид Алтая" и "Виды Алтая"»19.

В 20-е гг. XX в. активно обсуждался вопрос о возможности формирования в изобразительном искусстве Сибири особого «сибирского стиля». Однако применить этот термин сочли не совсем корректным, так как произведения объединяются только по принципу общности сюжета. Вместе с тем, необходимо отметить, что столь разнообразные в техническом, композиционном и стилевом плане произведения позволяют зрителю сформировать цельный и мощный образ Алтая.

Список литературы Образ Алтая в изобразительном искусстве России (XIX-первая треть XX в.)

- Государственный художественный музей Алтайского края. М., 2002.

- Дариус Е.И. Художник Алексей Борисов. Жизнь во имя искусства: монография / Науч. ред. М.Ю. Шишкин, Н.С. Царева. Барнаул, 2015.

- Жерносенко И.А. Алтайский цикл в наследии Н.К. Рериха: Художественная культура Сибири и Алтая. История и современность : Сб. мат-лов науч. конф. и сем. 1998-2000. Барнаул, 2001.

- Казачков А. Главная идея – просветительство // Томский вестник. 23 марта 1996.

- Курныкина Г.И. Г.Е. Катанаев и участие Алтайского округа в первой западно-сибирской выставке (1911 г.) // Актуальные вопросы истории Сибири: Третьи научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы Всероссийской конференции, 5-6 октября 2001 г. Барнаул, 2002.

- Муратов П.Д. Изобразительное искусство Томска. Новосибирск, 1974.

- Муратов П.Д. Диалог с Николаем Ивановичем Чевалковым // Режим доступа: http://www.pdmuratov.org/nautschnye_raboty.html

- Ожередов Ю.И. П.М. Кошаров. К хронологии жизни и творчества // Поиски и находки томских искусствоведов: Мат-лы науч.-практ. конф. Томск, 2001.

- Редкий совместный кадр двух художников-антагонистов – Гуркина и Чевалкова /Национальный музей республики Алтай // Режим доступа: http://www.musey-anohina.ru

- Сибирское рериховское общество // Режим доступа: https://sibro.ru/news/52837

- Снитко Л.И. Первые художники Алтая. Л., 1983.

- Тюрина И.П. Николай Семенович Шулпинов. Незаконченная биография: Поиски и находки томских искусствоведов: Мат-лы науч.- практ. конф. Томск, 2001.

- Тюрина И.П. Художественные выставки (1860-1919). Материалы к энциклопедии Томской области. // Мат-лы науч.-практ. конф. Томск, 2001.

- Хроника художественной жизни Томска. 1909-1919гг.: К 90-летию Томского общества любителей художеств (По материалам газеты «Сибирская жизнь»). Томск, 2000.

- Художник Е. Е. Мейер и Алтай //Электронные ресурсы Алтая/ http://era.altlib.ru/1021

- Эдоков В. Художник Н.И. Чевалков // Ученые записки. Вып.9. Горно-Алтайск, 1970.