Образ действия как богословское понятие и его значение для богословия истории

Автор: Легеев Михаил Викторович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 4 (87), 2019 года.

Бесплатный доступ

Понятийный аппарат догматического богословия универсален, но, с другой стороны, претерпевает в истории как накопление способов его применения (к различным областям богословия, ставящим последовательно предельные вопросы перед церковной мыслью), так и пополнение новыми понятиями или более широкое и глубокое употребление существующих. Святоотеческое понятие «образ действия», малоупотребительное в период IV в. (у отцов каппадокийцев) и постепенно усилившее своё значение ко времени VII в. (у прп. Максима Исповедника), способно приобрести ещё более значимый статус в экклезиологии, ставящей предельные вопросы о Церкви перед лицом самой Церкви сегодня. Это значение связано с ролью богословского осмысления исторических процессов в современной экклезиологии, формируемых субъектами истории - ипостасями и ипостасными макрообразованиями. Понятие «образ действия» имеет ипостасный характер, в силу которого оно способно явиться важной характеристикой таких процессов. В статье рассматриваются полные и частичные синонимы этого понятия, такие как «образ Откровения», «дело», «произволение», «сознательный выбор» и др., обозначается специфика каждого из них. Рассматриваются статический и исторический аспекты этого понятия, а также его применение по отношению к различным субъектам исторического процесса: Лицам Святой Троицы, Церкви, человеку.

Догматическое богословие, понятийный аппарат, святоотеческие термины, догматические категории, образ действия, образ энергии, образ откровения, богословие истории

Короткий адрес: https://sciup.org/140246737

IDR: 140246737 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10064

Текст научной статьи Образ действия как богословское понятие и его значение для богословия истории

Значение применения понятийного аппарата в богословии Церкви трудно переоценить. Несколько простых понятий формируют грандиозную ткань богословской мысли, и поэтому вопрос точного и адекватного применения их в каждом новом и конкретном случае, в каждой исторической ситуации становится особенно актуальным.

Отцы каппадокийцы хотя и исполняют конкретные исторические задачи своего времени, обеспечивая понятийным аппаратом троическое богословие, однако в рамках этих задач формируют универсальную на все последующие времена и для всех последующих тем понятийную парадигму применения ключевых понятий в богословии — «сущности», «природы», «ипостаси», «лица», «энергии». Однако рецепцию значения этого — общедогматического, а не конкретно триадологического — вклада Церковь осуществит лишь в истории последующих поколений и последующих, поставленных историей, догматических вопросов.

Важной вехой на пути этого осуществления станет понятийный аппарат прп. Максима Исповедника1, по-новому осмысляющий каппадокийские термины, но и дополняющий их новыми, необходимыми для решения специфически христологиче-ских задач. Подводя итог длительному периоду христологических споров в жизни

Церкви (а вместе с тем и всей эпохе Вселенских Соборов) и аккумулируя в своём наследии всю научно-богословскую мысль этого времени, отцы времени завершения эпохи Вселенских Соборов, прпп. Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, насытят понятийный аппарат каппадокийского богословия новым объёмом, заложат основания для дальнейшего применения его в широком — догматическом, аскетическом, историческом — контексте.

Опираясь на эти ключевые исторические вехи формирования догматического понятийного аппарата, современное богословие оказывается способно искать новые способы его применения, а отчасти и развития, в условиях новых исторических задач — задач, стоящих в преддверии завершения многовековой эпохи экклезиоло-гической проблематики, восходящей к её предельным вопросам в своём развитии. В рамках этих задач богословие истории приобретает особую актуальность, а требования к понятийному аппарату экклезиологии включают использование круга понятий, необходимых для исследования исторических процессов.

2. «образ действия» и синонимичные понятия

История характеризуется, прежде всего, взаимодействием друг с другом различных субъектов исторических процессов: отдельных лиц и иных ипостасных реальностей (напр., форм общинного или кафолического бытия; см.: [Легеев, 2019, 171–172, 331–332 и др.]), а также Божественных Лиц Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Такое взаимодействие, имеющее, прежде всего, ипостасный характер, с необходимостью должно быть рассматриваемо с применением ипостасных же характеристик, важнейшей из которых выступает такое несколько оставшееся в тени для современных исследователей богословское понятие, как «образ действия», или, буквально, «образ энергии» (τρóπος τῆς ἐνεργείας).

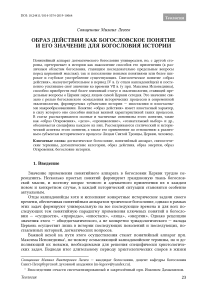

Представляя логическую пару с понятием «энергии», образ действия соотносится с ипостасью, будучи её проявлением, точно так же, как энергия соотносима с природой, или сущностью, будучи её проявлением к внешнему миру.

Так, образ действия всегда выражает личный характер того или иного действия (энергии). Это понятие имеет ряд более или менее точных аналогов, как на понятийном научно-богословском уровне, так и в разговорном языке.

Применительно к Богу достаточно широко известно выражение «образ Откровения», указующее как на характер личного дела каждого из Лиц Святой Троицы в отдельности, так и на исторические характеристики изменения этого характера; в любом случае, выражающее некие ипостасные особенности проявления в мире каждого из Божественных Лиц. Понятие «домостроительство» может быть также употреблено не только в отношении Божественного в целом попечения о мире (в качестве синонима понятиям «Божественная энергия» или «Промысл»), но и по отдельности к каждому из лиц Святой Троицы (домостроительство Сына, домостроительство Духа; см., напр.: [Лосский, 2013, 199, 232]). Более свободные и, скорее, литературные выражения «дело», а в историческом контексте — «путь», в той или иной степени также коррелируют с рассматриваемым нами понятием.

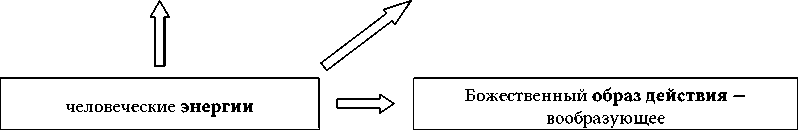

Как мы отметили, важный вклад в разработку понятийного аппарата богословия вносит прп. Максим Исповедник. Наиболее традиционным и универсальным аналогом понятия «образ действия» у него следует признать понятие «произволение» (προαίρεσις), поставляемое им в паре с волей (θέλημα), а значит, и энергией, и вполне вписываемое в вышеобозначенную схему (см. рис. выше). Следует, однако, отметить несколько более узкое значение понятия «произволение» по отношению к понятию «образ действия (энергии)», по аналогии с тем, как, например, и понятие «воля» представляет собой более узкое значение по отношению к понятию «энергия». Ведь если воля и произволение представляют собой высшие проявления, соответственно, всей природы (для первого) или всей ипостаси (для второго)2, то более общее и широкое понятие «энергия» относимо вообще ко всякому проявлению природы. По аналогии, как представляется, необходимо мыслить и об образе действия, то есть — как о понятии родственном, хотя и более широком, по отношению к понятию «произволение».

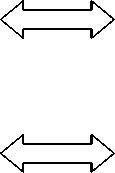

Ещё один интересный пласт богословия прп. Максима Исповедника дают традиционные для него понятия «гноми» (γνώμη, сознательный выбор) и «логос природы»3 (λόγος τῆς φυσέως). Существуют объективные сложности их толкования, учитывая, например, тот факт, что γνώμη имеет у прп. Максима множество смысловых оттенков и коннотаций. Что касается понятия «логос природы» («логос сущности»), то в современной богословской науке хотя и нет единого мнения на этот счёт, однако достаточно широко распространено представление о нём как о синонимичном к «Божественной энергии» (см., напр.: [Епифанович, 1996, 65–66]). Тем не менее, это представление может быть оспорено, прежде всего, учитывая очевидную связь в понимании прп. Максима логосов сущностей конкретно с ипостасью Сына Божия, Божественного Логоса, которая указывает на ипостасный (а не природный, как было бы при отождествлении логосов с энергиями) характер (см., напр.: [Мейендорф, 2013, 103]). Так, ключевое в этом отношении произведение прп. Максима Исповедника «Главы о богословии и о домостроительстве Воплощения Сына Божия» в самой своей внутренней структуре (делении на две сотницы) очевидно представляет развитие хри-стологического контекста: от мироустрояющих, направляющих и целеполагающих частных логосов, имеющих — каждый — локальное значение в пределах всего творения, до самого ипостасного Логоса, Сына Божия, обнимающего в Себе все частные произволения о мире в мироустроении (1), направлении (2) и целеполагании (3) всего космоса в целом.

|

частные логосы творений |

ипостасный логос — Сын божий |

|

|

основание сущностей творения |

Логосы творений стоят у исторического начала полноты тварного мира и человека; они есть смыслообразующие основания сущностей тварно-го мира [Максим Исп.: Главы о богословии , 1993, 216. 1:9]. |

Ипостасный Божественный Логос, подающий всю полноту благодати, творит всю полноту этих сущностей — творит как всё ипостасное многообразие мира, опираясь на общий с Отцом и Святым Духом замысел о нем; в Нём — замысел Божий о человеке и Первообраз человека, образа Божия [Максим Исп.: Главы о богословии , 1993, 239. 2:28]. |

|

основание сил (возможностей) творения |

Логосы оказываются также и серединою, деятельным эпицентром всякого историче- |

Божественный Логос, Христос оказывается и эпицентром истории — центром всей истории. В конечном итоге всецелый человек |

2 Иными словами, воля в понимании прп. Максима есть проявление человеческого духа как вершины природного состава человека; произволение же — проявление всецелой ипостаси, в котором являет себя, в частности, природная воля, но которое выходит и за пределы этой воли, насколько и сама ипостась способна к превышению собственной природы.

3 Или логос сущности.

|

ского процесса. Они открывают человеку Божественную силу в потребной мере и сохраняют соразмерность обо-жения в человеке [Максим Исп.: Главы о богословии , 1993, 218, 236. 1:21; 2:15]. |

направляется всецелым Богом и Человеком — Христом4. Божественный Логос дает силу всей полноте творения и Человека, которая представляет возможность ответного движения мира и человека к Богу [Максим Исп.: Главы о богословии , 1993, 236. 2:11]. |

|

|

основание энергий творения |

В логосах же, волениях Божиих, человек (как и всякое творение) находит, приходя и прилепляясь к ним, и потенциальный конец истории , конец локального исторического движения [Максим Исп.: Главы о богословии , 1993, 215. 1:3; Максим Исп.: О недоумениях к Иоанну, 2006, 313. CX:1345В-С]. Всякая сущность находит свой предел и упокоение в собственном логосе. |

Во Христе, Который есть ипостасная полнота и средоточие логосов творения, человек, таким образом, обнаруживает не только средоточие, но и конец всецелой истории — конец Священной Истории и истории мира5. Так, именно к Божественному Логосу призваны стремиться в своих энергиях и в своём избирательном выборе (γνώμη) человек, а за ним и весь мир; и только в Нём человек и мир способны найти предел своего движения, конец истории и подлинное упокоение [Максим Исп.: Главы о богословии, 1993, 226, 251. 1:66–68; 2:80]. |

Очевидно, ипостасный характер имеет у прп. Максима и понятие «гноми», связанное уже не со Христом, а — напротив — с отдельными человеческими ипостасями. Таким образом, «гноми» и «логосы»6 могут представлять собой логическую пару взаимосвязанных свободных произволений — Сына Божия о человеке и мире, с одной стороны, и человека, сознательно избирающего свой путь со Христом или без Него, с другой.

Все эти примеры коррелируемых с понятием «образ действия» понятий дают некоторую объёмность представления о нём, а также иллюстрируют непростой богословский фон формирования и применения данной понятийной области в историко-богословской проблематике.

3. триипостасный образ откровения (действия)лиц Святой троицы к человеку 3.1. Общие характеристики образов действия Божественных Лиц

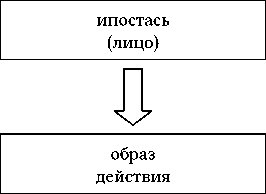

Первостепенное значение для рассмотрения исторических процессов как свободного взаимодействия различных субъектов истории имеют образы действия Лиц Святой Троицы, направленные к миру и человеку.

Каждый из них имеет свой особенный характер, свои универсальные признаки. Обозначим важнейшие из них.

|

образ действия отца |

образ действия Сына |

образ действия Святого Духа |

|

Внутрибожественная инициатива в обращении энергии Божией к миру и человеку |

Соединённость с энергиями тварного мира7, а через них свидетельство о Божестве |

Способность усвоять энергии Божии человеку |

|

Сокрытость, прикровенность |

Открытость всем, предложение пути |

Свободная избирательность, соединяющая человека с Сыном, а через Него и с Отцом |

|

Прообразование причастия человека, которое будет осуществлено через Сына и Духа, и направление к нему |

Частичное причастие тех, к кому направляется (через содействие Духа) |

Собирание и причастие тех и в той мере, к кому и в какой мере направляется |

3.2. Два аспекта триипостасного образа Откровения: вневременно́е со-обра́зие и историческая процессуальность

Образ действия, или образ Откровения, Лиц Святой Троицы к человеку в современном богословии7, прежде всего, описывается как вневременное содействие Божественных Лиц друг другу в деле человеческого спасения, где принцип «от Отца, через Сына ко Святому Духу» прилагается к вневременному характеру внутреннего отношения образов действия Божественных Лиц по отношению друг к другу (см., напр.: [Давыденков, 2013, 204–206; Алипий, 2010, 151–156]). С другой стороны, имеются ясные свидетельства церковной мысли о постепенном восхождении Божественного Откровения в самой истории — от Отца, через Сына к Святому Духу, что представляет собой совершенно другое измерение троического образа Откровения к миру и человеку. Так говорит об этом свт. Григорий Богослов:

4. образ откровения Сына и история богочеловека

Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Не безопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом и подвергать опасности утратить последние силы, как бывает с людьми, которые обременены пищей, принятой не в меру, или слабое еще зрение устремляют на солнечный свет. Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, «восхождениями» (Пс 83:6), поступлениями от славы в славу и преуспеяниями [Григорий Богосл., 2010, 387. Гл. 26].

Вопрос соединения обоих аспектов в одно целое обычно оставляется открытым и не рассматривается, иногда формулируется в качестве проблемы8, на которую не даётся ясного ответа; между тем для богословия истории он имеет немаловажное значение. Ответ на него может быть дан лишь в «контексте» строгого применения догматического понятийного аппарата9. Неуклонное содействие Божественных Лиц друг другу и, вместе с тем, несинхронность Их Откровения представляют собой на понятийном уровне одинаковую полноту природного 10 участия Лиц, соединённую с различной, постепенно раскрываемой в истории, полнотой личной открытости .

Объясним этот тезис на примере истории. Так, благодать Божия, ипостасно источаемая Отцом в ветхозаветные времена, вместе с тем ипостасно же была являема и Сыном, а также усвояема человеку и Духом Святым, однако полнота изливаемой любви Отца (и в целом Его образа действия к миру и человеку) тогда ещё не была восполнена полнотой явления Сына и усвоения Духа; так, единое Божественное действие сопровождалось различной степенью Откровения Божественных Лиц. Также и потом, во времена Евангельские, благодать, ипостасно являемая Сыном11 в полноте этого явления (этого образа действия), ипостасно же усвоялась и Духом Святым, хотя это усвоение (т. е. уже образ действия Духа) не было ещё явлено в полноте до сошествия Самого Святого Духа на апостолов. И наконец, по сошествии Духа на апостолов, совершилось всецелое личное, триипостасное Откровение Святой Троицы человеку — Лица Святой Троицы явили Себя не только в едином и общем действии (энергии), но также и в полноте личного троического Откровения, в полноте раскрытия триипостасного 12 образа действия Бога к миру и человеку.

Обозначенные два аспекта образа Откровения (или образа действия) Святой Троицы к миру и человеку, будучи его характеристиками, относятся, соответственно, к разным граням этого понятия, связующего Бога и человека (во всём многообразии действующих лиц) как субъектов истории. Так, нераздельность троического участия Божественных Лиц в едином природном действии имеет причиной внутреннюю жизнь Святой Троицы — как единство Её природы, так и перихорестические отношения между собою Лиц. Напротив, постепенность и несинхронность личного Откровения происходит от свободы личного взаимодействия Бога и человека, Лиц Святой Троицы и лиц человеческих; в конечном счёте — от исторических возможностей личного выхода человека навстречу Богу (см. также: [Легеев, 2019, 393–395]), поскольку всякое откровение представляет собой обоюдный и синергийный процесс.

Следующий вопрос, встающий при рассмотрении применения нашего понятия в контексте историко-богословской проблематики: как земной и по видимому человеческий путь Христа являет в действительности образ действия Божественной Ипостаси Сына?

Его и дела, и слова, и Жертва представляют собой совершенное, хотя и развёрнутое в истории, дело Бога — дело Его Божественной Ипостаси (ставшее общим, личным и своим также и для действий Его человеческой природы, как и для самой этой природы). Природные человеческие энергии Христа, будучи воипостасны Его Божественной Ипостаси (как и сама человеческая природа — источник энергий), оказываются, вместе с тем, и вообразованы Божественным образом действия этой Ипостаси. Следующая схема иллюстрирует эти отношения.

человеческая природа — прямой источник

Божественная ипостась — воипостазирующее, содержащее

Так, исторический путь общественного служения Христа, обозначаемый в единстве Его Божественных и человеческих энергий, открывающий Его миру как совершенного Бога и совершенного человека, становится уже для нас образом последовательно осуществляемых человеческих действий, равно как и источником обожения. Этот конкретный путь, конкретный способ осуществления этих действий, однако, во Христе представляет собой Божественный образ действия и Откровения, тогда как в членах Его Церкви тот же самый действенный (по человечеству) путь предстанет в иных — уже человеческих образах, способах осуществления, в ином ипостасном развитии.

Саму историческую последовательность осуществления Христом Своего земного подвига следует отнести как к природному 13 компоненту , связанному с раскрытием для человечества подлинной полноты, красоты и исполнения природы человека и энергий Бога, раскрытием единства человеческого и Божественного, так и к выше-обозначенному раскрытию личного откровения — Откровения о Божественном Лице Христа на пути Его кенотического выхода навстречу человеку. А значит, образ действия Сына проявляется и в этом историческом пути Христа.

Таким образом, мы видим, что вышеобозначенная двухаспектность , взятая в отношении триипостасного образа действия Святой Троицы в целом, сохраняется и в отношении образа действия Сына Божия, рассмотренного обособленно. Общие характеристики этого образа (соединённость с тварными энергиями, универсальность и открытость и др.), хотя и имеющие личный характер, но относящиеся к неизменному соучастию всех Божественных Лиц в едином действии и всяком историческом процессе, сочетаются с исторически раскрываемой полнотой личной открытости , личного выхода Сына Божия к миру и человеку, причём не только в контексте общего процесса Священной Истории, но и конкретно — в истории Нового Завета, истории служения воплотившегося Христа.

Как представляется, подобное рассмотрение можно провести и в отношении других Лиц Святой Троицы — Отца и Святого Духа.

5. образ откровения человека к богу

Ответный образ действия человека, направленный к Богу, также может быть назван «образом откровения» — откровения как открытости, как личного выхода навстречу; ведь познание «лицом к лицу» (1 Кор 13:12) совершается как обоюдный процесс свободного общения и самоотдачи себя — другому. Прп. Максим Исповедник называет его также «образом добродетелей» [Максим Исп.: Главы о богословии, 1993, 241. 2:37], указывая на добродетельную жизнь как на путь выхода и открытия человека Богу.

В отдельном человеке этот образ действия, ставший через движение человека к Богу образом встречного откровения, имеет личный характер, присущий конкретному человеку, представляет личный способ реализации возможностей, заложенных Богом в его природу. Этот способ являет собой не просто выбор (γνώμη) того или иного пути, не просто общий вектор направления природных воли и энергий человека14, но он, помимо этого, обладает также внутренними характеристиками, представляющими некую объёмную картину сложного процесса человеческого пути. При всём ипостасном, не поддающемся исчислению разнообразии этих характеристик можно выделить некоторые типовые из них, связанные с закономерностями исторического пути и развития человека.

5.1. Отображение совокупного дела Святой Троицы

5.2. Образ откровения Кафолической Церкви как совершенное исполнение пути человека

6. заключение

и отдельного — Христа — в образе действия человека

Так, представляя ответный личный выход к Лицам Святой Троицы, такой образ действия человека несёт на себе отпечаток триипостасного выхода Бога к миру; личное дело человека, обращённое к Богу, становится, хотя и в иных ипостасных формах, но отображением троичного дела Бога, обращённого к человеку. Созданный по образу Святой Троицы, человек выступает Её предельным подобием как Церковь — во всех смыслах и, вместе с тем, во всей полноте понимания того, что есть Церковь15. Именно становясь Церковью, человек оказывается способен в своём ипо-стасном бытии стать подлинным подобием Святой Троицы; одновременно с этим его жизненный ипостасный путь, образ действия его в истории, в меру этого становления Церковью оказывается ношением Святой Троицы в себе (ведь именно Церковь есть обиталище Троицы в мире), отображением Её дела, направленного к миру и человеку, которое (отображение) также направлено к миру и человеку. Как отцеподражательный порыв творческого движения человека к Богу, так и христоподобное раскрытие себя миру, так, наконец, и отражающее в себе дело Святого Духа единение этих движений ко Христу и со Христом, а вместе с этим и всеединящее и всесобирающее, выводящее за пределы самого мира во всякой частной и непреложно присущей ему ограниченности окончание всякого процесса, выступают в таком образе действия человека как Церкви подобием троического образа Откровения.

Этот же образ действия человека оказывается и отображением образа действия Сына Божия, с предельной полнотой явленного в земной истории общественного служения Христа. Путь Христов, путь Его дел, учения и, наконец, Жертвы, в этой своей внутренней последовательности отображается в пути человека, ставшего или, по крайней мере, становящегося Церковью.

Этот образ взаимного откровения человека — Богу оказывается представлен в истории в предельном своём выражении, прежде всего, как образ действия кафолической полноты Церкви. Именно образ действия Церкви как целого, как кафоли-чески-ипостасного образа бытия, представляет в себе полное и совершенное отображение как образа действия Христа к миру и человеку, запечатлённого в пути его исторического общественного служения, так и триипостасного образа действия — Откровения всей Троицы.

Именно в образе действия всецелой Церкви, отображающем триипостасное дело Святой Троицы, наиболее ясно и последовательно сохраняется и та двойственность аспектов триипостасного образа Откровения, о которой мы говорили выше. Равная полнота природного участия Лиц в едином Божественном действии в этом отображении предстаёт общностью природного участия трёх масштабов бытия Церкви (человека, общины и кафолической полноты) в единой воле и единых действиях общей им всем природы Церкви — природы человека16. С другой стороны, различная, постепенно раскрываемая в истории, полнота личной открытости Лиц Святой Троицы в этом отображении предстаёт полнотой откровения человека — Богу, постепенно и исторически восходящего от предельных форм такового у отдельного человека как Церкви, через реализацию предельных возможностей и путей общинного бытия Церкви, к предельному, наконец, и предельно возможному, совокупляющему в себе все пути человека к Богу и превышающему их, направленному всецело к Богу, откровению Церкви, взятой во всей своей полноте (подробнее см.: [Легеев, 2019, 442–452]).

С другой стороны, в этом кафолическом образе действия всецелой Церкви отображается историческое дело Христа, также сохраняя в этом отображении ту двойственность аспектов образа действия как понятия, о которой мы говорили выше, рассматривая образ Откровения Сына Божия обособленно. Неизменный и христо-подобный выход Церкви к миру, миссионерское несение ему Божественных и человеческих энергий в их внутренней синергийной совокупности и соединённости, заключённых (вообразованных, см.: [Легеев, 2019, 469–472]), однако, уже в человеческом образе действия17, будет представлять в этом отображении вышеприведённый «статический» компонент, или аспект. Динамика же личного, ипостасного откровения Церкви в своём христологическом измерении (то есть отображении образа действия Христа) будет представлять постепенный выход к миру и человеку всецелой Церкви, совершенно следующей по совершенному пути Христа в своей ипостасной18 истории.

Итак, в настоящей статье мы попытались кратко очертить некоторые важные аспекты применения понятий «образ действия», «образ откровения» в экклезиологии и богословии истории сегодня. Бог, человек, история — связь этих основополагающих жизненных «реалий» волновала церковную мысль начиная с самого момента её зарождения, постепенно детализируясь до ясного представления того, что исторические процессы слагаются и формируются на фоне взаимодействия личного, ипостасного общения и этот компонент является наиважнейшим в их анализе. Не просто Бог и человек, но именно Святая Троица, равно как и каждая из Её Ипостасей, конкретные человеческие личности, равно как и ипостасные макрореалии, такие как церковные общины, включая бытие Поместных Церквей, а также Кафолическая Церковь в целом, человеческие социумы и образования, представляют реальных действователей истории; для раскрытия их ипостасных взаимодействий и связей, таким образом, невозможно оставаться в рамках одного лишь энергийного богословия, лишённого ипостас-ных характеристик.

Актуализация этой проблемы происходит в наше время, когда поставленные историей предельные вопросы экклезиологии кафоличности порождают такие явления, как персоналистское богословие и богословие истории.

Список литературы Образ действия как богословское понятие и его значение для богословия истории

- Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. Догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010. 288 с.

- Бобринский Б., протопр. Тайна Пресвятой Троицы. Очерк догматического богословия. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. 360 с.

- Григорий Богослов, свт. Слово 31, о богословии пятое, о Святом Духе // Григорий Богослов, свт. Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2010. Т. 1. С. 376-391.

- Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 622 с.

- Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: Мартис, 1996. 220 с.

- Легеев М., свящ. Богословие истории как наука. Опыт исследования. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019. 656 с.

- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2013. С. 7-378.

- Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1: Богословские и аскетические трактаты. М.: Мартис, 1993. 354 с.

- Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 464 с.

- Мейендорф И., протопр. Творение в истории православного богословия // Мейендорф И., протопр. Пасхальная тайна. М., 2013.