Образ доброго пастыря в раннехристианской скульптуре. Интерпретация. Методологический аспект

Бесплатный доступ

В статье объясняется методология интерпретации раннехристианских саркофагов, содержащих образ Доброго Пастыря. Объектом исследования стал уникальный памятник из Археологического музея в Сплите (Inv. № D15, 310-312 гг.). Несмотря на то что этот артефакт неоднократно изучался, в его интерпретации обнаруживается ряд неуточненных моментов. Специальный подход, применяемый автором, предполагает не только анализ иконографических и стилистических черт произведений, но и привлечение богословских текстов. Существенным методологическим нововведением стало использование лингвистического термина «койне» применительно к скульптуре III-V вв., которая демонстрирует сплав разноплановых влияний в своей стилистике и иконографии. Подобный подход позволяет автору прочитывать образ Доброго Пастыря в контексте темы Воскресения, а также, благодаря литературным источникам, прослеживать в изучаемых памятниках формирование специфического изобразительного языка, присущего христианскому искусству позднее. На основе введенного понятия в данной работе также была предпринята попытка определить своеобразие раннехристианской скульптуры, подчеркнув в ее стилистике и иконографии индивидуальные черты, родившиеся на основе позднеантичных межкультурных контактов, и раскрыть специфику перемен, происходивших на заданном этапе истории.

Добрый пастырь, раннехристианские саркофаги, методология интерпретации, позднеантичная культура, патристика, тема воскресения, койне

Короткий адрес: https://sciup.org/147247616

IDR: 147247616 | УДК: 7.046.3 | DOI: 10.14529/ssh250107

Текст научной статьи Образ доброго пастыря в раннехристианской скульптуре. Интерпретация. Методологический аспект

Со временем науке, в частности искусствоведению, становятся доступны все новые методы проведения анализа, однако до сих пор существуют предметы, созданные в столь специфичное время, что, интерпретируя их, не всегда удается получить однозначный ответ. Подобное может быть сказано об италийских саркофагах III–IV вв., созданных в период, когда в рамках античной культуры начинает зарождаться христианство. В это время разнообразные культуры так тесно сосуществовали, что разграничить их в искусстве практически невозможно. Такая особенность порождает дискуссионную терминологию в отношении указанного времени, присутствующую в научном сообществе уже несколько столетий. Отсюда берут начало споры о названии самого периода, а также о его значении в мировой истории искусства. К примеру, начиная с рубежа XIX– XX вв. одни исследователи (А. Ригль) именовали его «позднеримским», другие (Н. П. Кондаков, Д. В. Айналов, Й. Стржиговский, А. Грабар и др.) акцентировали внимание на переломе, произошедшем в позднеантичной культуре в связи с зарождением христианства, и, говоря о некоторых предметах III–IV вв., называли их раннехристианскими [1, 2]. Третья позиция в этом вопросе (ключевая в данной статье) сформировалась к 1970-м гг., когда в научный оборот ввели обозначение «феномена поздней античности» [3, 4]. Подобный ракурс обусловлен вниманием к уникальности переходного времени, когда переплетались различные культуры, а также происходили миграции, связанные с Великим переселением народов (IV–VII вв.), и другие процессы, которые в итоге определили разные пути развития Европы и Ближнего Востока. Наряду с терминологией, спорными остаются и данные о памятниках, созданных в те годы: в отношении большинства из них датировки если и определены, то лишь относительно, дискутируется и вопрос об их происхождении. В особенности, эта обсуждаемая специфика касается скульптуры, в частности, саркофагов.

Древнейшие христианские фрески в катакомбах относятся ко II в., однако еще А. Грабар отмечал, что первые христианские саркофаги восходят примерно к 230-м гг. [2, p. 7]. В свою очередь, Г. Кох отсчитывал датировку саркофагов с 270 / 280-м гг. [5, s. 111], Ю. Дрезкен-Вайленд – с 290-х гг. [6, p. 43]. Известно, что до 313 г. последователи Спасителя подвергались гонениям в Риме и, скрываясь от них, совершали захоронения в катакомбах. Там в относительной безопасности и появились первые христианские росписи. В отличие от фресок предметы скульптуры создавались на поверхности, вероятно, прямо в языческих мастерских [7, p. 86]. В сложившейся обстановке, возможно, художники использовали «зашифрованные» изображения, смысл которых был доступен лишь членам христианской общины. Впрочем, можно допустить и то, что на раннем этапе заказчики саркофагов не «раскрывали» исполнителям работ истинную причину выбора тематики, оставляя за собой право на понимание. Вероятно, свою роль сыграло и то, что в то время еще не была определена догматика, которая впоследствии задала бы канон в изображении, и даже в рамках зарождающейся христианской общины аналогичные изображения в зависимости от контекста употребления могли пониматься по-разному. Перечисленные факторы, по-видимому, и вывели на первый план в искусстве символикоаллегорический принцип, основанный на разных традициях древности. По этим причинам сегодня, анализируя саркофаги III–IV вв., нельзя сказать с уверенностью, какие из них являются языческими, а какие – раннехристианскими, из чего и проистекает необходимость в специальной методологии интерпретации таких артефактов. Как можно заметить, в них разнообразные культурные традиции так тесно переплелись друг с другом, что в современной науке их разграничение воспринимается невозможным и грозит искажением смысла. Для того чтобы попытаться решить поставленную проблему, уместным кажется употребить лингвистический термин «койне», который мог бы передать эту специфику, не разрушая ее.

Выстраивая анализ в этом контексте, можно заметить, что сходные декоративные мотивы могут встречаться на географически отдаленных территориях, а также представляться на предметах вне зависимости от социальных и культурных различий между теми, кто их использовал, заказывал или создавал. Конечно, здесь вряд ли возможно рассуждать о непосредственной связи между заказчиком и исполнителем. И все же эта повторяющаяся закономерность не могла ускользнуть от исследовательского внимания. Таким образом, большим значением в статье наделяется проблема преемственности и изменчивости образов и их наполнения новыми смыслами.

Обзор литературы

Важнейшим этапом в освоении раннехристианских саркофагов стало издание «Перечня древнехристианских саркофагов». Основной целью этого масштабного исследования стало обновление данных, которые ранее публиковались лишь в первой систематической работе Й. Вильперта, авторитетной, но и тогда значительно устаревшей [9]. В период 1967–2003 гг. были изданы первые три книги [10–12], в 2018 г. – еще две [13, 14]. К настоящему времени эти источники остаются наиболее полным справочным каталогом, включающим описания, датировку и регион происхождения в отношении раннехристианских саркофагов. Серия подготовлена коллективом авторов, каждый из которых оставил след в изучении памятников позднеантичной скульптуры, однако для настоящей статьи наиболее актуальными оказались публикации Ю. Дрезкен-Вайленд. Отдельного внимания заслуживает и ее монография о римских саркофагах IV–VI вв., где она исследует памятники, используя комплексный подход, включающий эпиграфические, археологические и искусствоведческие методы [15]. Он позволяет ей рассматривать артефакты в широком контексте и восстанавливать особенности личности тех, кто их заказывал. Подобный подход, когда фокус вни- мания смещается от артефакта к человеку, стоящему за ним, постепенно становится определяющим в развитии современной науки. В аналогичном ракурсе произведения III–IV вв. изучены и в настоящей статье.

Методы исследования

Специфика скульптуры, требующая участия в атрибуционных дискуссиях, уточнения датировок и региона происхождения, с одной стороны, делает памятники привлекательными для анализа, с другой – создает трудности и влечет необходимость в комплексном подходе к анализу, синтезирующем данные из различных областей. Важным методологическим вкладом этой статьи стало использование лингвистического термина «койне» для описания скульптуры IV в., которая сочетает в себе разнообразные стилистические и иконографические влияния. Как кажется, этот термин употребим не только в востоковедении и лингвистике, но и при анализе отдельных позднеантичных произведений искусства. Ранее в таком ключе В. Г. Луконин рассуждал о парфянском периоде, указав на его особенность по сравнению с другими этапами развития иранского искусства. Как он писал, непросто наполнить этот термин конкретным содержанием, ведь при детальном изучении «койне» оказывается чем-то совершенно иным, в любом случае неизмеримо большим, чем лишь сумма различных заимствований [8, с. 111]. Эта особенность отличает и изучаемые памятники. На основе введенного понятия в данной работе была предпринята попытка не только осмыслить скульптуру IV в. через современные ей тексты (как это осуществлялось в науке и ранее), но и определить ее своеобразие, подчеркнув в стилистике и иконографии индивидуальное, родившееся на основе позднеантичных кросс-культурных коммуникаций, а также понять их природу. Эти процессы можно проследить и на примере саркофагов III–IV вв., включающих образ пастыря с агнцем на плечах.

Результаты и дискуссия

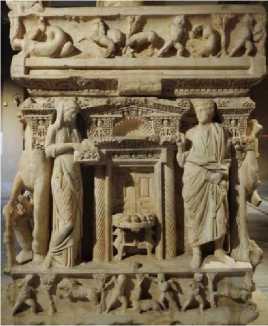

Образ пастуха с агнцем на плечах стал одним из наиболее распространенных в III–IV вв. [16, p. 7–9]. Он представлен и на стенке саркофага из Археологического музея в Сплите (Inv. № D15, Rep. II 297, 310–312 гг.) (рис. 1). Несмотря на то что памятник неоднократно исследовался [17, 11, 15], в его интерпретации обнаруживается ряд неутонченных моментов.

В данном случае иконографический метод анализа оказывается недостаточным, ведь подобные памятники могли создаваться и до распространения христианства. Так, похожим образом в искусстве древности показывался Гермес-тельце-носец. Согласно античной мифологии, Гермес, помимо того, что являлся покровителем пастухов и посланником богов, считался психопомпом, проводником душ в мир умерших, что, вероятно, и сделало возможным его изображения на сарко- фагах. Показан он и на амфоре (Инв. № Б.2065, 540–530 гг. до н. э.) из Государственного Эрмитажа. Возможно, в основе этой иконографии лежит ритуал, описанный Павсанием в легенде о Танагре, спасенной от моровой язвы после того, как Гермес с тельцом на плечах обошел вдоль ее стен [18]. Это событие символически повторялось и в праздновании гермей, когда прекрасный юноша, возложив на плечи ягненка, проделывал тот же путь вокруг города. Это действо было широко известно в древности, особенно на территории Беотии, где в честь него даже выпустили монеты [18]. Вероятно, эти причины способствовали развитию параллели между таким языческим обычаем и евангельской притчей о Добром Пастыре: в обоих случаях есть прямое указание на спасение, символически переданное через поднятие на плечи агнца. Не исключено, что это и побудило христиан переосмыслить образ пастыря. Однако в науке известны разные мнения на этот счет. К примеру, Ю. Дрезкен-Вайленд полагает, что изображения пастыря на христианских предметах могут продолжать языческую концепцию блаженной загробной жизни (vita felix) [6, p. 45].

Рис. 1. Саркофаг с изображением Доброго Пастыря. Археологический музей. Сплит

Fig. 1. Sarcophagus with the image of the Good Shepherd. Archaeological Museum, Split, Croatia

О христианском значении этого образа сообщается в текстах I–IV вв. Так, о «символе» Доброго пастыря, расположенном на площади в Константинополе и «…хорошо известном тем, кто знаком со Священным Писанием» (τοῖς ἀπὸ τῶν Θείων λογίων ὁρμωμένοις γνώριμα) пишет Евсевий Памфил (III–IV вв.) [19, s. 98]. Он подразумевает текст Евангелия, в котором Христос провозгласил себя Добрым Пастырем: «Я есмь пастырь добрый. И знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. И жизнь Мою полагаю за овец» (Ин.10:14–15). Для христиан этот образ стал олицетворением любви и самопожертвования, своего рода маяком, символизирующим присутствие Спасителя с каждым из его последователей, что было особенно важно во времена зарождения религии.

Евсевий, называя изображение Доброго Пастыря «символом» (τὰ σύμβολα) [19, s. 98], прямо сообщает, что Добрый Пастырь есть лишь указание на Христа. Так как догмат об иконопочитании был сформирован на Втором Никейском соборе (787 г.), в ранний период вопрос об изображении

Спасителя оставался спорным. В свою очередь, христианская культура, развиваясь в недрах поздней античности, могла «ассимилировать» языческие образы, стремясь найти и в них отзвуки Истины. К тому же понятия «символ» и «аллегория» оказались родственны последователям Мессии. По этим причинам тогда было возможно и сосуществование разных типов изображений: Добрый Пастырь мог представляться и как юный отрок, подобно малоазийской статуе (Инв. № W-215, V в.) (рис. 2), и как зрелый муж с бородой, как на изучаемом саркофаге (рис. 1).

Рис. 2. Скульптура Доброго Пастыря. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург Fig. 2. Sculpture of the Good Shepherd. State Hermitage Museum, Saint Petersburg

И все же с абсолютной уверенностью говорить о том, что этот образ был воспринят христианами из языческого мира и переосмыслен, нельзя. Как писала Н. Хелу, его могли навеять произведения Тита Ливия и Вергилия [20, c. 79] или живая действительность. К тому же образ пастуха был органичен многим культурам в древности. Так, о возможных древневосточных (шумерских и египетских) корнях образа Доброго Пастыря пишет Г. Й. Зельц [21]. Развивали эту тему и Ю. Строшек и Дж. А. Фриман [22, 23, p. 166–176]. Однако, как отметила последняя, его значение в искусстве III–IV вв. определялось не только формальными иконографическими деталями, но и различными культурными контекстами, в которых он создавался и рассматривался. В поздней античности эти аспекты переплетались между собой, поэтому в раннехристианском пространстве этот образ, вероятно, воспринимался не только как символ заботы Христа о верующих, но и как олицетворение силы и защиты правителя аналогично представлению Спасителя на троне [23, p. 172]. Такое многообразие толкований Добрый Пастырь, по-видимому, имел и в катакомбах.

Исследователи неоднократно задавались вопросом, только ли христианские захоронения находятся в катакомбах. Н. Д. Льюис предполагает, что там могли быть и языческие погребения. Кроме того, возможно, в IV в. религиозная принадлежность становилась менее значимой перед лицом смерти. Скорее родственники хотели почтить память близких, а местоположение могилы определялось финансовыми возможностями и другими «земными» факторами [24, p. 274]. Наиболее древнее изображение пастуха встречается в кеме-териях Каллиста (III в.), где он повторен дважды. В т. н. «Y-кубикуле» в центре свода показан Даниил во рву львином, вокруг него – типичные римские мотивы (маски, бюсты, гирлянды, путти), по углам – помимо пастухов, две оранты [25, fig. 3]. Учитывая их расположение, скорее они становятся элементами заполнительного декора в системе живописи свода (или, иначе говоря, раппортом), чем связываются со Христом. По мнению М. А. Ли-довой, вероятно, в этой ранней росписи, несмотря на узнаваемые коннотации, еще не получила выражения особая религиозная среда, сформировавшаяся в христианских памятниках позднее [25, p. 95]. Подобное разнообразие пониманий конкретного образа, сосуществовавших в едином пространстве, и сформировало основу визуального койне, определившего специфику искусства раннего времени. Оно получило свое отражение и в рельефе саркофага из Сплита.

Исследуемый памятник относится к типу т. н. саркофагов с колонками и уникален по иконографическому решению. Он был обнаружен в 1860 г. и считается произведенным в мастерских Салоны [11, s. 106]. По сведениям Ю. Дрезкен-Вайленд, в нем были похоронены муж и жена [15, s. 414]. В рельефе лицевой стенки этого предмета показан пастух, одетый в плащ, препоясанную тунику и кальцеи (рис. 1). Аналогичным образом Герма в «Пастыре» (II в.) описал пастыря, явившегося ему: «Вошел ко мне человек почтенного вида, в пастушеской одежде: на нем был белый плащ, сума за плечами и посох в руке» [26, c. 241; 27, p. 913]. Как «ангел (nuntius) покаяния», Он явился автору, чтобы тот ступил на праведный путь [26, c. 181; 27, p. 913]. Это сочинение по форме принадлежит к ранней апокалиптической литературе, в нем акцентирована близость Второго пришествия и Суда. Позднее оно, вероятно, определит изображение пастыря в искусстве, а также подтвердит возможность его соотнесения со Спасителем, темой Второго пришествия и Воскресения, обещанного праведникам. Аналогичные темы, вероятно, раскрыты и в рельефе саркофага из Сплита. В его декоре пастырь стоит на пороге эдикулы, которая, вероятно, олицетворяет мир Горний (рис. 1). Рядом показаны деревья и агнец. С правой стороны от него – женщина с младенцем на руках, одетая в тунику и паллий, возможно, представля- ющая собой Деву Марию, а с левой, – безбородый юноша, облаченный в тунику и гиматий и, вероятно, подразумевающий под собой Иоанна, самого юного из апостолов. Подобный состав действующих лиц позднее встречается в сцене Распятия. Как заметили И. Вайс-Либерсдорф и Е. Ю. Ен-дольцева, процесс индивидуализации лиц апостолов начинался в изображениях Иоанна, традиционно показанного молодым и безбородым [28, c. 7]. Однако на саркофаге этот человек в правой руке держит предмет, похожий на кошелек, у его ног – связка свитков, поэтому, вероятнее, он представляет Матфея, который, согласно тексту, был мытарем (Лк. 5:27–29). По сторонам от предстоящих показаны фигуры меньшего размера, среди которых узнаваемы люди разных полов и возрастов. Их изображения практически лишены индивидуальных черт, однако различаются по прическам и костюмам, что не только подчеркивает их возраст, статус в обществе, но и придает происходящему всеобъемлющий характер. Избегая подробной детализации и сосредоточившись на общей массе толпы, мастер искусно скомпоновал фигуры. Слева от предполагаемой Богоматери – женские образы, справа – мужские. Вероятно, в декоре памятника речь идет об ожидающих решения своей судьбы на Страшном суде, о котором рассказывается у Матфея (Мф. 25:31–32) (рис. 1). Как заметила К. Б. Образцова, в IV–V вв. степень индивидуализации в портретах минимальна: обозначается лишь подходящий типаж, который обычно передает возраст и статус изображенного (костюм и прическа). Подобный акцент на внешних атрибутах в ущерб трактовке лица встречался и в римской погребальной традиции – чаще в надгробиях вольноотпущенных граждан (либер-тинов), – поэтому соотносить его исключительно с процессами христианизации общества было бы неверно [29, c. 34–35]. Такими признаками отличаются и портреты на саркофагах (III–IV вв.), и образы умерших в катакомбах (III–IV вв.), и статуи (или бюсты) императоров (III–V вв.). Подобная тенденция прослеживается и в иконографии (εἰκών), которая тогда не несет исторических черт Христа или Святых, а чаще связана с Воскресением как основой христианской веры. Такой взгляд, вероятно, в целом отвечает характеру позднеантичной культуры, когда в центре внимания находился не сам человек (или Святой), а та причина, по которой он достоин изображения. Возможно, такое восприятие личности сложилось под влиянием уникального сочетания различных традиций, характерного для того времени. В том же русле «портретов-знаков» можно трактовать и надгробия Пальмиры (II–III вв.). Эта общая культурная особенность эпохи легла в основу позднеантичного койне, получившего широкое распространение.

В таком случае в убранстве хорватского саркофага (IV в.) повествование о грядущем эсхато- логическом Воскресении ведется иносказательно, ведь в силу различных обстоятельств в ранний период едва ли было возможно говорить о нем прямо (рис. 1). Здесь образ Доброго Пастыря, вероятно, знаменует собой Спасителя, совершающего Суд и ожидающего праведников в Раю, поэтому на боковых стенках изображены затворенные врата и молящие о входе в Царство Небесное (рис. 3). Эту версию подтверждают и павлины, примостившиеся на краях их фронтона и придерживающие в клювах раскидистые гирлянды. Они же изображены и на эдикуле пастыря. Согласно Физиологу, эта птица считается символом Воскресения [30, s. 63]. Однако и ранее в языческом искусстве она наделялась значением победы над смертью [31]. Определив эдикулу как символическую передачу Рая, некоторые ученые полагают, что под Добрым Пастырем подразумевается апостол Петр – хранитель ключей Царства Небесного [32, p. 164]. В свою очередь, на другой стороне опечаленный Танатос, опрокинувший горящий факел, – аллегория смерти, однако он может быть прочитан и в христианском, и в языческом руслах (рис. 4).

Исходя из христианской трактовки, на боковых стенках саркофага, предположительно, тема вечной жизни и Воскресения (расположенная справа) противопоставлена смерти (слева). Впрочем, подобные врата и Танатос изображались и язычниками. Кроме того, как уже было сказано, на саркофаге из Сплита пастырь наделен бородой. Разумеется, подобные решения встречаются и на иных предметах, толкуемых в христианском ключе: достаточно вспомнить саркофаги (Inv. № 31554, 370–400 гг., Inv. № 31485, кон. III – нач. IV в.) из музея Пио Кристиано, но в отношении них также существуют разночтения. При анализе хорватского памятника нельзя забывать и о том, что языческая основа могла быть дополнена христианскими образами позднее. Подобной точки зрения придерживается и А. Л. Б. Фокс [33, p. 5]. Об этом может свидетельствовать и стилистическая разница, заметная в передаче колонн и орнаментов, обрамляющих композиции. К тому же рисунок внизу левой стенки не доведен до конца, что контрастирует с искусной резьбой в основной части. Однако нельзя не отметить то, как мастер старался унифицировать ритмично повторяющийся мотив волн, сердцеобразных листьев плюща, ладьевидных завитков и s-образных элементов, покрывающих нижнюю часть. Так же уподоблены друг другу и сочетания круглых витых колонн и уплощенных пилястр. Столь скрупулезная проработка деталей заставляет усомниться, что части саркофага создавались в разное время, скорее лицевая сторона демонстрирует наибольшую тщательность работы, нежели менее заметные боковые. К тому же она могла вырезаться главным мастером, а остальные – его помощниками. Тем не менее, некоторые исследователи считают этот памятник незаконченным [34, s. 106].

С точки зрения стилистики саркофаги с колонками, в том числе, памятник из Сплита, вероятно, типологически связаны с искусством Малой Азии, в частности, с саркофагами Сидамары. Один из таких артефактов есть в Стамбуле (Inv. № 1179T, III в.). Как считает Б. Расселл, эти великолепные саркофаги создавались для элитарных заказчиков, и маловероятно, что их производство было стандартизировано, скорее некоторые общие черты в их убранстве появились под влиянием вкуса аристократов. М. Вэлкенс предположил, что они производились в одной мастерской, однако эта гипотеза требует уточнений [34, p. 279–280]. Вполне вероятно, что эти высокопоставленные заказчики могли выражать пожелания по мере выполнения работы. Это объясняет появление тщательно продуманной программы изображений на их стенках, которая не получила повторений позднее, как это могло произойти и в случае саркофага из Сплита. Продолжая эту мысль, Ю. Дрезкен-Вайленд рассуждает о таких памятниках как о свидетельствах христианизации в повседневной жизни, и о том, что «миряне» сыграли важную роль в «изобретении» новых иконографических формул [6, p. 39–41].

Однако, наряду с восточными влияниями, и в саркофаге из Сплита, и в экземпляре из Сида-мары, стилистически прослеживается связь с римской школой ваяния. Возможно, приверженность устоявшимся классическим традициям, заметная в убранстве, и характеризовала вкусы их элитарных заказчиков. Так, обоих случаях в рельефе пластика тяготеет к трехмерности: например, головы представленных фигур фактически выступают над основным фоном, за ними пролегает глубокая тень, а драпировки их одежд пластически повторяют анатомическое строение тел. В обоих экземплярах пропорции изображенных переданы живоподобно, но на саркофаге из Сплита все же несколько укорочены. Фигуры кажутся большеголовыми, что в целом отличает артефакты в IV в., соотносимые с Римом и Константинополем. В свою очередь, детали архитектурного убранства в предметах различаются: коринфские колонны на саркофаге из Сплита по сравнению с памятником из Сидамары объемнее, они фактически отделены от толщи основной стенки (рис. 1, 5а). Иной стала и роль архитектурного декора в организации рельефа. Так, на раннехристианском памятнике между колоннами заключены сцены, а не отдельно стоящие фигуры, как это сделано на малоазийском предмете. К тому же в последнем случае сами фигуры уподоблены колоннам и даже превосходят их по размеру так, что на их головы, равно как и на капители, «опираются» фронтоны. По-разному воспринимается и мотив дверного проема, в обоих случаях показанный на боковых стенках (рис. 3, 5б). Следовательно, саркофаг из Сплита не был осмыслен как цельное архитектурное произведение

(пусть и в миниатюре), колонны в нем утратили свою тектоническую функцию, скорее ритмически организуют пространство и, обособляя сцены и подчеркивая их иерархию, способствуют ясному прочитыванию их смысла. Наблюдаемые особенности рельефа, вероятно, дают возможность гово- рить о переходе в искусстве от традиций древности к раннему Средневековью. Как следует из анализа, происходившие в поздней античности изменения отразились не только в иконографии рассматриваемого артефакта, но и в его стилистике.

Рис. 3. Саркофаг с изображением Доброго Пастыря. Левая сторона. Археологический музей. Сплит Fig. 3. Sarcophagus with the image of the Good Shepherd. Left side. Archaeological Museum, Split, Croatia

Рис. 4. Саркофаг с изображением Доброго Пастыря. Правая сторона. Археологический музей. Сплит

Fig. 4. Sarcophagus with the image of the Good Shepherd. Right side. Archaeological Museum, Split, Croatia

Рис. 5б. Саркофаг из Сидамары. Археологический музей. Стамбул

Fig. 5b. Sarcophagus from Sidamara. Archaeological Museum, Istanbul, Turkey

Рис. 5а. Саркофаг из Сидамары. Археологический музей. Стамбул

Fig. 5a. Sarcophagus from Sidamara. Archaeological Museum, Istanbul, Turkey

Выводы

В результате исследования можно предположить, что саркофаг из Сплита имеет христианское происхождение. Однако, как было отмечено, особенности времени, когда он был создан, не позволяют сделать однозначных выводов. В период поздней античности, когда разные народы активно взаимодействовали между собой, произведения искусства могли рождаться под влиянием разных традиций, и происходившие коммуникации во многом сформировали их уникальность. Так, к примеру, в христианстве греко-римские визуальные представления, нередко оставаясь неизменными в своем внешнем облике, трансформировались во внутреннем содержании, и смысл подобных трансформаций скорее всего был очевиден современникам. Вероятно, среди таких образов может быть назван и Добрый пастырь, показанный и на саркофаге из Сплита, и в других произведениях. Хотя значения этих образов менялись в зависимости от контекста их употребления и мировоззрения того, кто их считывал, по своей сути они оставались системными и общепонятными семантическими единицами. Эти символы и образы, пришедшие из греко-римского мира, вероятно, вызывали сходную реакцию, даже если встречались в непривычной обстановке. Подобные изображения не только существовали в разные эпохи, наполняясь новыми смыслами, но и на протяжении III–VI вв. объединяли различные культуры и территории, создавая т. н. «постантичное койне», которое приобрело надрегиональное значение. Таким образом, обращение к изучаемому предмету позволило раскрыть специфику перемен, происхо- дивших на заданном этапе истории, а также проследить в нем истоки формирования индивидуального изобразительного языка, свойственного христианскому искусству в дальнейшем.

Список литературы Образ доброго пастыря в раннехристианской скульптуре. Интерпретация. Методологический аспект

- Айналов, Д. В. Эллинистические основы византийского искусства / Д. В. Айналов. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1900. – 230 с.

- Grabar, A. Christian Iconography: a Study of its Origins. A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts / A. Grabar. – Princeton: Princeton University Press, 1968. – 432 p.

- Браун, П. Мир поздней античности: 150–750 гг. н. э. / П. Браун ; пер. С. А. Воронцов, М. Ю. Биркин, Е. Ю. Рещикова. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 256 с.

- Brown, P. The world of Late Antiquity: A.D. 150–750 / P. Brown. – London: Thames and Hudson, 1976. – 216 p.

- Koch, G. Frühchristliche Kunst: Eine Einfüh-rung / G. Koch. – Stuttgart: Kohlhammer, 1995. – 168 s.

- The Routledge handbook of early Christian art / R. M. Jensen, M. D. Ellison, edd. – London ; New York: Routledge, 2018. – 422 p.

- Finney, P. C. The Invisible God: The Earliest Christians on Art / P. C. Finney. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 352 p.

- Луконин, В. Г. Искусство Древнего Ира-на / В. Г. Луконин. – М.: Искусство, 1977. – 232 с.

- Wilpert, J. Monumenti dell’antichità Cristia-na. Sarcofagi Cristiani antichi. Vol. I–V / J. Wilpert. – Roma, Città del Vaticano: Pontificio istituto di arche-ologia Cristiana, 1929–1936.

- Deichmann, F. W. Repertorium der christ-lich-antiken sarkophage. Bd. I: Rom und Ostia / F. W. Deichmann, G. Bovini, H. Brandenburg. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1967. – 441 s.

- Dresken-Weiland, J. Repertorium der christ-lich-antiken Sarkophage. Bd II: Italien, Dalmatien, Museen der Welt / J. Dresken-Weiland. – Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 1998. – 146 s.

- Christern-Briesenick, B. Repertorium der christlich-antiken Sarkophage. Bd. III: Frankreich, Algerien, Tunesien / B. Christern-Briesenick. – Ma-inz: Verlag Philipp von Zabern, 2003. – 303 s.

- Büchsenschütz, N. Repertorium der christ-lich-antiken Sarkophage. Bd. IV: Iberische Halbinsel und Marokko / N. Büchsenschütz. – Wiesbaden: Reichert Verlag, 2018. – 244 s.

- Deckers, J. G. Repertorium der christlich-antiken Sarkophage. Bd. V: Konstantinopel: Kleinasien − Thracia. Syria: Palaestina – Arabia / J. G. Deckers, G. Koch. – Wiesbaden: Reichert Ver-lag, 2018. – 164 s.

- Dresken-Weiland, J. Sarkophagbestattungen des 4.–6. Jahrhunderts im Westen des Römischen Reiches. Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 55. Supplement-band / J. Dresken-Weiland. – Rom ; Freiburg ; Wien: Herder, 2003. – 455 s.

- Provoost, A. Pastor or Pastor Bonus?: The in-terpretation and evolution of pastoral scenes in the Late Antiquity / A. Provoost // Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. – 2004. – Vol. 84. – P. 1–34.

- Cambi, N. Sarkofag Dobroga Pastra Iz Sa-lone i Njegova Grupa, The Good Shepherd Sarcopha-gus and Its Group / N. Cambi. – Split: Arheološki Muzej, 1994. – 131 p.

- Павсаний. Описание Эллады. Кн. IX. Бео-тия. Гл. 22 / Павсаний ; пер. С. П. Кондратьева ; под ред. Е. В. Никитюк ; отв. ред. Э. Д. Фролов. – СПб., 1996.

- Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte: Eusebius Werke. Bd. 1 / E. Klostermann, ed. – Leipzig: J. C. Hinrichs, 1902. – 507 s.

- Хелу, Н. Раннехристианское искусство Сирии и Ливана / Н. Хелу. – М.: ПСТГУ, 2022. – 132 с.

- Selz, G. J. «Guter Hirte, Weiser Fürst» – Zur Vorstellung von Macht und zur Macht der Vorstellung im altmesopotamischen Herrschafts paradigma / G. J. Selz // Altorientalische Forschungen. – 2001. – № 28. – S. 8–39.

- Stroszeck, J. Divine protection for shepherd and sheep Apollon, Hermes, Pan and their Christian counterparts st. Mamas, st. Themistocles and st. Mod-estos Pecus / J. Stroszeck / 1st International Confer-ence on Man and Animal in Antiquity. – 2002. – P. 231–240.

- The Art of Empire: Christian Art in Its Impe-rial Context / L.M. Jefferson, R. M. Jensen, edd. – Minneapolis: Fortress Press, 2015. – 356 p.

- Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition, and Coexistence in the Fourth Century / M. R. Salzman, M. Sághy, R. L. Testa. – Cam-bridge: Cambridge University Press, 2016. – 419 p.

- Lidova, M. From Shepherd to God: Images of Christ in the Fourth Century, in Sible de Blaauw / M. Lidova // The recruiting power of Christianity: papers of the Royal Netherlands Institute in Rome. – 2021. – Vol. 68. – P. 89–106.

- Ерм Апостол. Пастырь / Ерм Апостол ; общ. ред. и пер. А. Г. Дунаев. – М.: Изд. совет Русской православной церкви, 2008. – 670 с.

- Sanctus Hermas. Pastor / Sanctus Hermas // PCC SG. Vol. 2. ; ed. P. Migne. – P.: Migne, 1857. – P. 892–1024.

- Ендольцева, Е. Ю. Соль земли: Образы апостолов в позднеантичном мире / Е. Ю. Ендольцева. – СПб.: Изд-во Русской христианской гума-нитарной академии, 2011. – 259 с.

- Образцова, К. Б. Погребальный портрет в искусстве раннехристианских катакомб / К. Б. Образцова // Искусствознание: журнал по истории и теории искусства. – 2021. – № 3. – С. 24–49.

- Peters, E. Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen / E. Peters. – Ber-lin: S. Calvary&Co, 1898. – 105 s.

- Anđelković, J. Peacock as a sign in the Late Antique and early Christian art / J. Anđelković, D. Ro-gić, E. Nikolić // Archaeology and Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 231–248.

- Crippa, M. A. L’arte Paleocristiana. Visione e spazio dalle origini a Bisanzio. Introduzione di J. Ries / M. A. Crippa, M. Zibawi. – Milano: Jaca Book, 1998. – 494 p.

- Fox, A. L. B. Burial and Resurrection: the sculpted sarcophagi of Ravenna and visions of perpetuity in an age of flux: a dissertation for the de-gree of Doctor of Philosophy in the Department of Art (Art History) / A. L. B. Fox. – Chapel Hill, 2013. – 440 p.

- Russell, B. The Economics of the Roman Stone Trade. Oxford Studies on the Roman Economy / B. Russel. – Oxford ; New York: Oxford University Press, 2013. – 449 p.