Образ Карелии: соотношение главных составляющих

Автор: Цумарова Елена Юрьевна

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Регионы

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Автономное политическое тело, естественные и культурные символы, модели представлений о регионе, образ жителей края, региональная идентичность, региональное политическое сообщество, региональные имена, символизация преданности краю, субъект федерации, фирменные региональные песни

Короткий адрес: https://sciup.org/14911945

IDR: 14911945

Текст статьи Образ Карелии: соотношение главных составляющих

Территориальная составляющая образа — результат восприятия жителями региона определенных символов физического пространства. Политическая составляющая, напротив, — результат политической практики, то есть целенаправленной деятельности региональных политических институтов и акторов. Формирование представления о политическом пространстве тесно связано с состоянием федеративных отношений в стране.

После принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, подписания Федеративного договора и двусторонних договоров между Центром и регионами субъекты РФ получили возможности для самостоятельного развития. Закрепленные в Основном Законе положения об органах государственной власти субъектов, государственном языке и символике (ст. 11 п. 2 и ст. 68 п. 2 Конституции РФ) свидетельствуют о формировании в субъектах Российской Федерации нового, политического, типа отношений. Кроме этого, наряду со становлением регионального политического сообщества, в субъектах шел важнейший процесс формирования региональной идентичности.

Инициированные Президентом РФ в 2000 году федеративные реформы (образование федеральных округов, изменение порядка выборов губернаторов), на первый взгляд, ведут к нивелировке политической составляющей региональной идентичности. С другой стороны, эти реформы могут и положительно сказаться на формировании образов российских регионов. Как указывают В. Гельман и Е. Попова, «политика региональной идентичности является “игрой на двух уровнях”» 2. Это обусловлено тем, что она адресована не только «внутрь региона», но и вовне его. Поэтому политические акторы заинтересованы как в электоральной поддержке в регионе, так и в притоке «в регион извне доступных... ресурсов в тех или иных формах (от привлечения инвестиций до получения налоговых льгот или поддержки на выборах со стороны влиятельных общероссийских акторов)» 3. И поскольку теперь сохранение губернаторами властных позиций во многом будет зависеть от федерального центра, актуальность положительного образа региона не ослабевает, а, напротив, усиливается. При этом транслируемый вовне образ региона в любом случае окажет существенное влияние на региональное политическое сообщество, так как успех регионального мифа на «внешнем рынке» напрямую зависит от того, разделяется ли он на «рынке внутреннем» 4. Таким образом, несмотря на изменения, происходящие в области федеративных отношений, изучение процесса формирования образа региона в сознании его жителей представляется по-прежнему перспективным.

Исследование региональных сообществ в России велось, как правило, в рамках анализа региональной идентичности. Последняя при этом зачастую рассматривалась как результат федерализации страны. Всю существующую литературу по региональной идентичности условно можно разделить на две категории в зависимости от используемых авторами подходов. Первый подход предполагает, что региональная идентичность — это своеобразный ответ на «кризис системы политической идентификации на общенациональном уровне» 5. После распада СССР в обществе существовала потребность в близкой и понятной идентичности. Перефразируя Э. Хобсбаума, можно сказать так: «для тех, кому уже не приходится рассчитывать на принадлежность к чему-либо, существует, по крайней мере, еще одно... сообщество, к которому может принадлежать человек» — региональное, и, чтобы принадлежать к нему, индивиду «не надо ничего делать», кроме как просто жить на этой территории 6. Представители второго подхода отводят ключевую роль деятельности политических акторов, уделяя особое внимание «политике идентичности» 7, которая понимается как «деятельность региональных элит по управлению информационной средой в целях создания у потребителей информационных потоков внутри и вовне региона желаемого представления о самом регионе, о самих себе в регионе и о месте региональных элит в прошлом, настоящем и будущем региона» 8. То есть предполагается, что формирование региональной идентичности — следствие идущего «сверху» «искусственного конструирования, целенаправленного изобретения и социальной инженерии» 9.

Особое внимание аналитики уделяли основным компонентам региональной идентичности: чувству «общности территории» 10 и противопоставлению «мы — они». К числу важных составляющих идентичности Н. Петров относит также «региональные имена», присутствующие в названиях газет, поездов, винно-водочной продукции 11.

Исследования образов регионов проводились по преимуществу в политической географии, в центре внимания находилась их территориальная составляющая 12. В политической науке образ региона не стал популярным объектом исследования, хотя рассуждения о необходимости формирования позитивного и яркого образа того или иного субъекта Российской Федерации — не редкость у политиков-практиков 13. Единственная на сегодняшний момент научная попытка рассмотрения образов регионов была предпринята А. Титковым 14. Однако, претендуя на раскрытие образов регионов в российском массовом сознании, автор опирался исключительно на материалы центральных СМИ и не учитывал данные, полученные непосредственно от респондентов — носителей «массового сознания».

В нашей работе делается попытка синтеза рассмотренных подходов к формированию региональной идентичности, а следовательно, и образа региона. Цель статьи заключается в определении роли политической составляющей образа региона на примере Республики Карелии. Для этого последовательно решаются следующие задачи: 1) найти наиболее релевантные теоретические подходы к анализу формирования образа региона; 2) выделить основные составляющие такого образа; 3) рассмотреть, как формируется образ Карелии и соотносятся его составляющие.

Теоретические основы исследования

Территориальная составляющая образа региона включает в себя представление о регионе как о крае — издавна существующей территории. В ней нет никакой политической окраски, она содержит лишь некие традиционные стереотипы и штампы, которые «засели» в сознании «чужих» и укрепились в сознании «своих». Другими словами, территориальная составляющая включает в себя все то, что можно назвать общим достоянием, имеющим как материальную природу (например, различные памятники архитектуры), так и нематериальную (все то, чем может гордиться данная территория).

«Каждый регион стремится чем-то выделиться на фоне остальных, и символика для этого подходит как нельзя лучше» 15. Для формирования территориальной составляющей образа обычно используются архитектурно-мемориальные памятники, крупное производство, национальные герои, животные или растения, неодушевленные предметы и природные объекты. Особый способ формирования — установление памятников; имеются в виду эмблемы, исторические символы, различные олицетворения региональной гордости: чем-либо прославившиеся земляки, значимые события региональной и общенациональной истории, произведения культуры. Расширительно понимаемые памятники — это и способ привлечения туристов 16. Э. Хобсбаум говорит о «символизме» еще одного важного элемента общественной жизни — спорта. По его мнению, «исклю- чительно эффективным средством внедрения национального чувства спорт является потому, что лица с наименее выраженными политическими или общественными интересами могут легко отождествлять себя с нацией» 17. Формирование географического образа региона может происходить путем использования научных и художественных текстов 18, газетных статей, официальных документов, рекламы и т. д. При этом каждый текст несет в себе различную смысловую нагрузку. Так, «фирменные региональные песни» 19 содержат «послания», понятные жителям этого региона и направленные как «внутрь» его, так и за его пределы. Они не только указывают на известные символы региона, но и передают отношение автора к этим символам, формируют у людей эмоционально окрашенный образ региона. «Не все, но многие регионы имеют такие песни: “Ах, Самара-городок”, “Так и знай, я уеду в Иваново, а Иваново — город невест”, “По Дону гуляет...”» 20.

Таким образом, формирование территориальной составляющей образа региона может происходить путем использования, распространения и культивирования основных особенностей региона. В ней присутствует то, что предстает как «данность», то, чем «мы» можем гордиться по праву рождения на этой территории: «во всем, что “дано от природы”, всегда есть нечто невыбираемое... именно потому, что эти узы не выбирают, они и окружены ореолом бескорыстной преданности» 21.

Политическая составляющая охватывает представления людей о регионе как о политическом пространстве, в границах которого существует региональное сообщество. Конструктивистский подход к исследованиям нации и национализма рассматривает нации как политические сообщества, национальную идентичность — как связь индивидов с сообществами именно такого типа. Если представить национальное государство макрорегионом, то исследования наций можно считать в определенном смысле «универсальными» и применимыми к изучению любых региональных политических сообществ. Региональное сообщество является политическим, поскольку сформировано в границах субъекта федерации и имеет свои органы управления.

Б. Андерсон предлагает следующее определение «нации»: «это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» 22. Воображенное оно потому, что члены даже самого маленького сообщества никогда и ни при каких обстоятельствах не будут знать боль- шинства таких же членов данного сообщества. Однако, несмотря на это, в их умах будет «существовать» образ «своей» общности как единого целого. Ограниченное — постольку, поскольку за пределами даже самого большого сообщества обязательно существуют другие сообщества. И хотя границы сообществ часто подвижны и иллюзорны, они все равно служат своеобразными барьерами. Наконец, оно суверенно по той причине, что независимо от других сообществ, находящихся за его пределами. Это означает, что сообщества не могут вмешиваться в дела друг друга, навязывать свою волю другим.

Если обратиться к региональному политическому сообществу, то можно сказать, что оно, как и нация, — воображенное: во-первых, жители ни одного из российских регионов не могут персонально знать всех своих земляков, однако имеют четкие представления о своей общности; во-вторых, каждый из субъектов Российской Федерации имеет четкие границы, обозначенные на политических картах и закрепленные в сфере деятельности региональных институтов. А вот качество суверенности не является релевантным для регионального политического сообщества, так как суверенитетом оно не обладает, хотя имеет собственные органы управления, следовательно, обладает политической автономией.

Региональное политическое сообщество — во многом продукт средств массовой информации . Они — тот инструмент, с помощью которого органы власти либо определенные группы распространяют информацию, общую для всего сообщества. Другой важный фактор становления воображаемого сообщества — общие символы . Под ними понимаются не только гимн, герб и флаг, но и все то, что ассоциируется у простых граждан с «их» сообществом. Таким образом, региональное политическое сообщество подразумевает наличие органов управления, действие которых распространяется на территорию с демаркированными границами, и общих норм, правил, представлений и символов, распространяемых в первую очередь посредством СМИ.

В имеющихся теоретических разработках выделяются основные механизмы формирования любой региональной идентичности. Она создается за счет установления границ «свой — чужой» , через посредство общего жизненного контекста и доступа к общей информации , в результате культивирования чувства престижа и благодаря унификации .

Установление границ — одна из основ самоидентификации человека как члена определенной общности. Ключевые положения теории границ могут быть сведены к следующему: дихотомия «свой — чужой»

образуется лишь в том случае, если происходят постоянные контакты между представителями различных общностей, причем границы между «своими» и «чужими» устанавливаются и изнутри, и извне.

Вторая составляющая механизма формирования идентичности, тесным образом связанная с установлением границ «свой — чужой», — успешная коммуникация, которая, с точки зрения К. Дойча 23, зависит не столько от знания языка, сколько от общего жизненного контекста , то есть всей совокупности представлений о «мы-сообществе».

Связь чувства престижа и идентификации с определенным сообществом впервые в социологии была описана М. Вебером 24. Он отметил, что значимость «сообщества» поддерживается посредством культивирования его особенных черт 25. Люди чаще будут отождествлять себя с тем сообществом, принадлежность к которому считается престижной. И наоборот, когда соотнесение себя с тем или иным сообществом «невыгодно», на первый план выйдет любая другая идентичность.

Наконец, говоря об унификации , мы в первую очередь имеем в виду унифицированный аппарат власти. Но унификация выражается и в наличии в пределах политического сообщества единого правового пространства.

Методологические основы исследования

Политическая и территориальная составляющие образа региона не существуют автономно, они пересекаются или взаимно дополняют друг друга. Соотношение в сознании жителей представлений, заимствуемых из «фирменных региональных песен», представлений, внедряемых в это сознание с помощью высказываний политических акторов, и формирующегося в итоге образа региона может быть сведено к двум идеальным моделям: «концентрических кругов» и «олимпийских колец».

В первой модели образ региона полностью включает в себя и представления о территории, почерпнутые из песен, и представления о политическом сообществе, конструируемые политическими элитами (рис. 1). В модели «олимпийских колец» в уникальный в целом образ региона «вторгаются» лишь некоторые элементы привносимых в сознание представлений; те, в свою очередь, обладают неким общим полем, поскольку представление о политическом сообществе включает в себя ряд элементов представления о террито-

1 — формируемые представления о территориальной составляющей;

2 — формируемые представления о политической составляющей;

3 — образ региона.

Рис. 1. Модель «концентрические круги»

рии и наоборот (рис. 2). А далее мы попытаемся ответить на два вопроса. Вопрос первый: какая из указанных моделей релевантна при формировании образа Республики Карелии? Вопрос второй: какой образ региона существует в сознании жителей республики?

Изучение формируемых представлений о территориальной составляющей образа Карелии возможно посредством дискурсивного анализа 26 текстов посвященных ей песен. При выборе таких текстов учитывалась степень их известности в республике и за ее пределами. Дискурсивный анализ статей региональных газет с высказываниями политиков позволил выявить те представления о регионе, которые целенаправленно формируются представителями политической элиты. Региональные газеты подбирались по следующим критериям:

1 — формируемые представления о территориальной составляющей;

2 — формируемые представления

о политической составляющей;

3 — образ региона.

Рис. 2. Модель «олимпийские кольца»

тираж превышает 5 тыс. экземпляров; газета охватывает большую часть территории республики; учредители — представители разных политических течений. Просматривались номера, публиковавшиеся тогда, когда активизировалось представление о Карелии как об уникальном регионе: 1) в период выборов Главы Республики, депутатов Законодательного собрания и мэра города Петрозаводска в апреле 2002 года; 2) во время подготовки и празднования 300-летия города Петрозаводска; 3) в дни выборов депутатов Государственной Думы по 17-му одномандатному округу.

В образе региона непременно присутствует то, что своим происхождением обязано повседневной социально-политической практике индивидов. Обеспеченное практикой невозможно выявить в ходе анализа вторичных источников, требуется непосредственное общение в форме интервью с носителями этого знания. При отборе респондентов учитывались продолжительность проживания на территории Карелии, пол, возраст, образование. Были выделены две большие группы респондентов, сопоставимые по половозрастным и образовательным характеристикам: в одну вошли те, кто с рождения живет в Карелии, в другую — те, кто переехал в Карелию на постоянное жительство. Разделение было обусловлено предположением, что восприятие региона будет различаться в зависимости от времени проживания на его территории.

Формирование территориальной составляющей

Образ «Карелия — издавна существующая территория» представлен в посвященных ей песнях, где «звучат» ее символы и маркеры. Песни пишутся не политическими акторами, могут поэтому восприниматься «простыми гражданами» как образ сообщества, возникший «снизу», рожденный историей и субъективным авторским восприятием 27.

К основным элементам представлений о территориальной составляющей образа Карелии, формируемым посредством песен, можно отнести следующие.

«Естественные» символы. Прежде всего это леса и озера: «Край лесов и озер»; «Остроконечных елей ресницы / Над голубыми глазами озер». Сюда же попадают и природные богатства. Карельский гранит, железная руда, марциальная вода, известные не только на территории республики, но и за ее пределами, воспеваются в песнях в качестве «нашего» достояния: «Вела их в бой карельская руда, / Лечила марциальная вода»; «А карельский гранит / Много тайн и сокровищ хранит».

«Культурные» символы . Это символы, созданные «нашими» людьми в разное время: памятники архитектуры (Кижи, Валаам), литературы (былины, эпосы), карело-финской культуры (кантеле, сампо): «К Северу поближе, / У Онежских вод / В чудотворных Кижах / Красота живет»; «И под звоны Валаама / Вдруг зашепчут губы сами: / Бог храни тебя всегда»; «Где былины живут»; «Край, где кантеле звон»; «Словно кантеле стозвонное»; «Хороша земля былинная — / Ненаглядная Карелия»; «О таинственном сампо в морской глубине».

Образ жителя . Наряду с достопримечательностями региона, в песнях присутствует также образ «нашего человека» — жителя карельской земли. Одна из главных подчеркиваемых в песнях черт «жителя Карелии» — его трудолюбие: «Взрослея под отцовскою рукой, / Работы не боялись никакой», «Где ценят мир и труд». Также фигурируют миролюбивость, добродушие, гостеприимство: «И сердечным теплом / Здесь полон каждый дом».

Символизация преданности краю («метки» регионального патриотизма). Это различные метафоры и эпитеты, адресуемые Карелии. Особенно часто она называется «общим домом», который открыт для «гостей и друзей».

Формирование политической составляющей

В отличие от возникающего «снизу» представления о регионе как о территории, представление о политическом пространстве, как уже отмечалось, может рассматриваться как конструкт, формируемый «сверху» политической элитой. Проведенный анализ материалов региональных СМИ свидетельствует о том, что политическая составляющая включает в себя несколько элементов: 1) регион как территория; 2) регион как ресурс; 3) регион как сообщество; 4) регион как автономное политическое тело.

Территория. Без представления о ней политическая составляющая не может обойтись. Здесь мы встречаем знакомые символы — озера и лес: «Жители озерного края» 28; «Карелия... осталась прекрасным краем лесов и озер» 29. Важно отметить, что высказывания подобного рода направлены не только «внутрь» региона, но и за его пределы. Однако восприятие республики в качестве территории в политичес- кой составляющей несколько иное, чем в территориальной. Если в песнях Карелия оказывается как бы вынесенной за границы физических и политических карт, то в выступлениях политических акторов ее месторасположение обозначено четко: «Карелия, находящаяся на границе России и Евросоюза, в центре Баренцева региона» 30.

Ресурс (экономический, культурный, людской, символический) . При таком восприятии чаще всего упоминаются «ведущие отрасли» карельской экономики — экспортные и туризм: «В стране хорошо известен опыт Карелии по развитию физической культуры, спорта и туризма» 31; «Уже сегодня Карелия закрепила за собой имидж региона-поставщика» 32; «Республика остается одним из самых привлекательных в туристическом отношении регионов страны» 33. Представители республиканской политической элиты создают и поддерживают положительный имидж региона, используя «достояния» республики для привлечения туристического потока и денежных средств, которые могут быть направлены на развитие Карелии.

Политическое сообщество . В данном случае особенность политической составляющей проявляется в том, что границы между «своими» и «чужими» получают политическую окраску. «Наши» — это не столько люди, сколько субъекты Российской Федерации или даже суверенные государства, политически «близкие» Карелии. Элиты относит к «своим» субъекты РФ, которые объединяет с Карелией общность интересов и которые находятся от нее в географической близости. К «своим» относятся и регионы, имеющие тот же статус, что и Карелия; при этом «сама констатация отношений дружбы и взаимопонимания достаточно значима, в том числе и в плане единства страны» 34. Совершенно иная ситуация наблюдается при определении «чужого». В образе «чужака» выступают индивиды или же государственные политические институты (федеральный центр), а не другие субъекты федерации или соседние государства. К «чужим» относятся те, кто не живет на территории республики, не знает «наших» интересов и соответственно может отстаивать интересы внешних по отношению к Карелии акторов.

Автономное политическое тело . В выступлениях политической элиты республики немалое внимание уделяется наличию у Карелии автономных органов власти: «Правительство республики — субъекта Российской Федерации — может действовать только в пределах своей компетенции» 35. Главная задача этих органов власти — защита интересов Карелии «на федеральном и международном уровне» 36: «Решение... не может быть принято без согласования с правительст-

Елена Цумарова . Образ Карелии: соотношение главных составляющих 165 вом республики, без учета мнения людей, проживающих на территории региона, а также без проведения тщательной экспертизы» 37.

Все это позволяет сделать вывод, что соотношение территориальной и политической составляющих, формирующихся в сознании жителей Карелии посредством песен и высказываний политических акторов, соответствует модели «концентрических кругов», которая предполагает, что каждая последующая составляющая полностью включает в себя предыдущую и привносит что-то новое. Так, элиты, конструируя политическую составляющую, обращаются к тем же символам, что и авторы песен, формирующие составляющую территориальную. Разница только в том, что для политической составляющей эти символы играют сугубо вспомогательную, утилитарную роль — привлечение к Карелии внимания жителей других регионов России и иных государств. Кроме того, в формируемые представления о политической составляющей входят ресурсы, символические границы сообщества и автономия, что является принципиально новым по отношению к представлениям о территориальной составляющей.

Образ региона

Он формируется также через контакты между жителями того или иного региона. Интервью показали, что образ региона в сознании его уроженцев и поселившихся здесь приезжих содержит многие элементы формируемых представлений о территориальной и политической составляющих. Так, в нем присутствует обращение к «естественным» символам Карелии: «Карелия для меня была лесной республикой, потому, что когда едешь, ты видишь кругом один лес» 38. Причем для жителей все «естественные» символы выступают в качестве ресурса для привлечения туристов: «Надо пользоваться, что республика Карелия — это красивое место по всем ее параметрам, и ей нельзя отказать в красоте» 39. Следует отметить и указания на «культурные» символы, присутствующие в текстах песен. При этом акцент делается на те памятники культуры, которые респонденты видели собственными глазами, так как во многом их представление о Карелии строится на личном опыте: «Наверно, я бы вернулась в то местечко недалеко от Петрозаводска, где я готовилась к поступлению, ну и Кижи, конечно... туда бы я тоже еще раз съездила» 40. Представление о жителях Карелии полностью соответствует тому образу, который транслируется в песнях, но противоречит тому, который воспроизводит политическая элита. Респонденты приписывали «жителю Карелии» чаще всего положительные качества, например, доброту и гостеприимство, но при этом абсолютно не воспринимали столь высоко оцениваемого совокупного «жителя» в качестве ресурса для развития республики. Отличительную черту формирования образа у приезжих составляет персонификация — личные контакты, а также успешность их деятельности в республике: «С одной стороны, мои друзья, сотрудники по хору, студенты. С другой стороны, достаточно большое количество людей, с которыми я познакомился... Ну вот образ такой возникал в связи с тем, что я работал в качестве председателя хорового общества Карелии» 41. Преданность краю, нашедшая отражение в текстах рассмотренных нами песен, присутствует также и в образе региона, существующем в сознании респондентов. Но это уже больше характерно для коренных жителей республики: «Карелия — тот край, где я родился, вырос, куда я возвращаюсь, где живут мои родители, моя семья, где сейчас растет мой ребенок, где находится дом моих родителей» 42.

Высказывания политических акторов, направленные на формирование образа региона, также находят отражение в интервью. Помимо уже упомянутой эксплуатации «естественных» символов в качестве ресурса для привлечения туристов и инвестиций существует еще один важный пункт — геополитическое положение республики. Респонденты, в большинстве случаев «приезжие», называют Карелию «лицом России»: «Зачем им (туристам из стран Скандинавии. — Е. Ц.) далеко забираться в Россию, если тут рядом хороший регион?» 43 Что касается ресурсов, то представление о них жителей республики не всегда совпадает с представлением, транслируемым политическими акторами. В интервью респонденты упоминали различные отрасли экономики Карелии, которые выигрывают от сотрудничества со странами Европы, однако практически никто не отождествлял их с «визитной карточкой» республики. Исключение составляет, пожалуй, только лесная отрасль: «Ну... сейчас на ней так республика и живет» 44. Несколько иначе выглядят границы между «своими» и «чужими». Они совпадают, когда речь идет о Москве — в ответах респондентов столица России также воспринимается в качестве «чужого», у которого «необходимо выбивать ресурсы» 45. Однако Москва представляется респондентам «чужой» по причинам не только политическим, но и географическим. На обывательском уровне распространено представление, что Карелия находится относительно далеко от Центра и это пошло ей на пользу: «Нас не кос- нулись многие губительные процессы, происходящие в Центре, иу людей осталось больше положительных качеств» 46.

Респондентам были заданы специальные вопросы, касающиеся их представлений о Карелии как автономном политическом образовании, являющихся важным элементом политической составляющей образа региона. В основном это были вопросы о собственных выборных органах власти, о представительстве интересов Карелии в Федеральном Собрании РФ. Однако, как показал анализ интервью, у респондентов отсутствует представление о региональном сообществе как о сообществе политическом . В их представлениях не выявляются ценности автономии — с ее особыми региональными интересами, собственными выборными органами власти: «Карелия — неотъемлемая часть Российской Федерации, отсюда все беды»; «Это одна страна, у всех одни проблемы, какие еще могут быть интересы?» 47. Таким образом, стремление политических элит формировать «сверху» политическое сообщество не находит полной поддержки среди людей, политическая составляющая региональной идентичности выражена у жителей Карелии слабо .

Однако в образе присутствуют и такие элементы, которых нет ни в текстах песен, ни в высказываниях политических акторов. Наряду с преданностью краю обнаруживается восприятие Карелии не как особой/отдельной территории, а как части чего-то большего . Это большее — не только Россия как государство, но и некий макрорегион, определяемый зачастую географическими (климатическими) условиями: «Я не выделяю Карелию как некую такую субстанцию из общего пространства России... Например, юг, да, юг — север — центр, вот такое разделение, наверно, есть» 48.

В общем же, доминирующее положение в образе региона занимает представление о Карелии как о территории — месте совместного проживания. А соотнесение выявляемого опросами образа региона с формируемыми представлениями о территориальном и политическом пространствах происходит по модели «олимпийских колец», когда этот образ включает в себя лишь некоторые элементы представлений, зафиксированных в песнях и высказываниях политиков.

Тем не менее не все так просто. В образе региона у респондентов доминирует представление о Карелии как о территории, границы которой конструируются с учетом географических факторов. Оно характерно для территориальной составляющей; вместе с тем указание на расположение республики появляется и в высказываниях политических акторов. Географический элемент оценивается также с точки

-

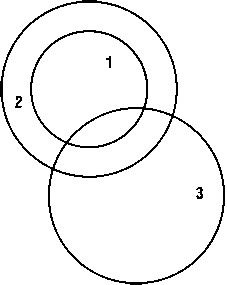

1 — формируемые представления

о территориальной составляющей;

-

2 — формируемые представления

о политической составляющей;

-

3 — образ региона.

Рис. 3. «Гибридная» модель зрения экономической выгоды, что свидетельствует о воздействии риторики политических акторов на представления жителей Карелии. Однако респонденты представляют Карелию не просто как особый, неповторимый в своей индивидуальности край, но и как часть чего-то более значимого. В ходе интервью стало ясно, что в образ республики включаются и представления о ее жителях. Им в этих представлениях, как и в рассмотренных выше текстах, приписываются сугубо положительные качества, хотя «житель Карелии» совершенно не воспринимается как ресурс, который может быть использован для ее развития. Образ региона персонифицирует представление о Карелии и ее жителях, отводя при этом важную роль опыту отдельных людей.

В итоге получается, что в Карелии в чистом виде не работает ни модель «концентрических кругов», ни модель «олимпийских колец». Реальные представления образуют третью модель (рис. 3), названную нами «гибридной»: в ней территориальная и политическая составляющие соотносятся между собой как концентрические круги, а образ региона пересекается с ними по схеме «олимпийских колец».

Отсюда следует вывод, что политическая составляющая не занимает доминирующего положения в образе региона. Жители республики основывают представление о Карелии, опираясь, как правило, на те же символы, которые транслируются в «фирменных региональных песнях» и фигурируют в высказываниях представителей региональной политической элиты. Однако у большинства опрошенных не было четкого представления о Карелии как об автономном поли- тическом теле. В основном указывалось на наличие неких интересов, связанных с географическим положением республики и объединяющих ее с другими северными регионами России. Следовательно, усилия региональных элит, направленные на формирование политического сообщества в границах Карелии как субъекта Российской Федерации, не находят должной поддержки у населения.

Список литературы Образ Карелии: соотношение главных составляющих

- Замятин Д. Н. Власть пространства и пространство власти: географические образы в политике и международных отношениях. М., РОССПЭН, 2004. С. 202.

- Гельман В., Попова Е. Региональные политические элиты и стратегии региональной идентичности в современной России//Центр и региональные идентичности в России/Ред. В. Гельман, Т. Хопф. СПб. -М., Летний сад, 2003. С. 192.

- Мелешкина Е. Ю. Региональная идентичность как составляющая проблематики российского политического пространства//Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России/Под ред. М. В. Ильина, И. М. Бусыгиной. М., 1999. С. 131.

- Ноженко М., Яргомская Н. В поисках нового регионального сообщества: возможная перспектива рассмотрения федеральных округов//Политическая наука, 2005. № 3. С. 119-141.

- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб, 1998. С. 20

- Орачева О. И. Региональная идентичность: миф или реальность?//Региональное самосознание... С. 36-43.

- Петров Н. Формирование региональной идентичности в современной России//Центр и региональные идентичности... С. 125-186

- См., напр.: Замятина Н. Ю. Вариации региональных образов: когнитивно-географические контексты // Полис, 2005. № 5. 85-98; Мишин И. Город Олонец: опыт комплексной географической характеристики // Вестник Евразии, 2002. № 3. С. 7-27;

- Замятина Н. Ю. На пути к мифогеографии России: «игры с пространством»//Вестник Евразии, 2004. № 3. С. 140-161.

- ТитковА. С. Образы регионов в российском массовом сознании//Полис, 1999. № 3. С. 61-75.

- Перфильев Ю. Региональная символика: в поисках идеологии//Регионы России в 1999 году. Ежегодное приложение к «Политическому альманаху России»/Под ред. Н. Петрова/Московский Центр Карнеги. М., Гендальф, 2001. С. 335.

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2000. С. 161

- Deutsch К. W. Nationalism and Social Communication//J. Hutchinson and A. D. Smith (eds.). Nationalism/Oxford Readers. Oxford -New York, Oxford Univ. Press, 1994. P. 26-29.

- Ibid. P. 25.

- (Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 80

- Катанандов дал согласие//Карелия, 2002, 2 марта.

- С. Катанандов: «Нам предстоит достойно пройти свой этап»//Карелия, 2003, 7 июня.

- Валерий Квартальнов: «Богатство Карелии будут создавать туристские кадры»//Карелия, 2002, 15 января.

- О чем председатель правительства докладывал депутатам//Курьер Карелии, 2002, 19 марта.

- Вместе -к успеху Карелии! Программа кандидата на должность Главы Республики Карелия Катанандова Сергея Леонидовича. Доступно на:http://www.gov.karelia.ru/gov/Leader/Document/prog.html. Последнее посещение 17 марта 2005 года.

- Заявление Председателя Правительства Республики Карелия//Карелия, 2002, 12 февраля.