Образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной и памятниковедческой среды

Автор: Изыкенова И.Т.

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной и памятниковедческой среды на территории г. Улан-Удэ посредством музейной экспозиции в память о пребывании цесаревича в Забайкалье во время его знаменитого путешествия по Сибири и Дальнему Востоку в 1890-1891 гг., посещении Верхнеудинска, уездного города Забайкалья. Особо отмечено современное архитектурное сооружение Триумфальной арки в честь приезда цесаревича в г. Верхнеудинск и часовни в память святых Царственных страстотерпцев в современной памятниковедческой городской среде. Автором дана характеристика мероприятий по выбору здания для музея, его историко-культурное значение. Путешествие цесаревича «по городам и весям» России позволило в будущем обратить внимание на социально-экономический и территориальный потенциал, выюказать заинтересованность в отдаленной окраине страны, впоследствии осуществить строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, способствовать развитию торговли, которые дали импульс развитию страны в целом, а имя Николая II, вписанное делами, его служение Отечеству - наглядный тому пример.

Цесаревич, наследник престола, империя, страна, путешествие, экспозиция, музей, памятник, реставрация, администрация, именитые горожане, история, город

Короткий адрес: https://sciup.org/148327580

IDR: 148327580 | УДК: 392.5(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2023-3-31-39

Текст научной статьи Образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной и памятниковедческой среды

Изыкенова И. Т. Образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной и памятниковедческой среды // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2023. Вып. 3. С. 31‒39.

Предыстория создания Музея истории г. Улан-Удэ своими корнями восходит к концу 1990-х гг. и обусловлена по меньшей мере двумя обстоятельствами: во-первых, процессом позиционирования местной истории и, во-вторых, празд- нованием Дня города, получившим широкое развитие в стране1. В советское время этот день отмечали в июне и, как правило, совпадал с летним праздником — Сурхарбан, основные празднования проводились на городском ипподроме. С конца 1990-х гг. праздник получил название День города, приобрел широкий размах — первое такое мероприятие состоялось 12 июня 1998 г. в связи с 332-летием со дня основания Улан-Удэ. На выставке, посвященной истории города Улан-Удэ, к мэру Г. А. Айдаеву, посетившему ее с главами городов Восточной Сибири, обратились музейщики с предложением о создании музея города, необходимость в котором была насущной. Совместными усилиями соответствующих подразделений мэрии, Научно-производственного центра по охране памятников и музея истории Бурятии было подобрано помещение для будущего музея по ул. Ленина, 26 в центральной части города, в котором располагался тогда «За-байкалсельэлектрострой». Аргументируя использование именно этого здания под музей, члены комиссии обращали внимание на то, что:

-

1) здание имеет историческую значимость — связано с именем цесаревича Николая, будущего императора России;

-

2) здание входит в реестр памятников истории и культуры регионального значения;

-

3) его пошаговая доступность, поскольку предполагалось, что центральная улица города станет пешеходной и доступной для горожан и гостей столицы.

Таким образом, музей был открыт по грантовому проекту «Музеефикация дома И. Ф. Голдобина как памятника истории и культуры» в 1999 г. [5, с. 64] развернутой выставкой в память о пребывании цесаревича в Забайкалье во время знаменитого путешествия Николая Александровича по Сибири и Дальнему Востоку в 1890–1891 гг. с посещением города Верхнеудинска. Экспозиция сопровождалась анимационной программой «Приезд цесаревича» актеров Русского драматического театра.

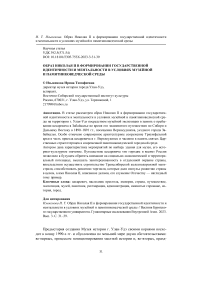

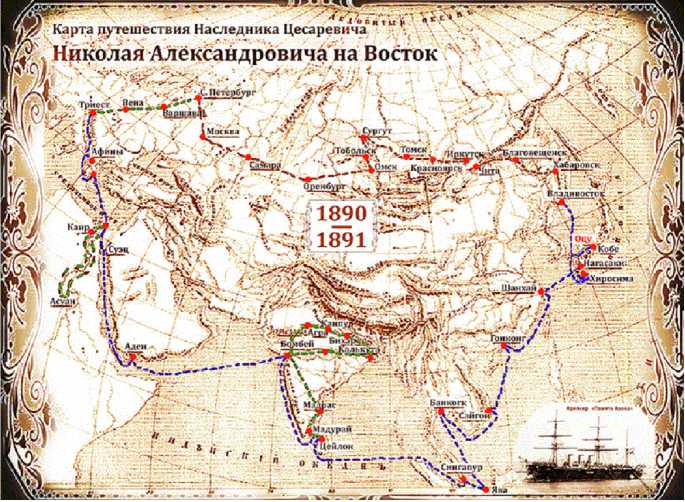

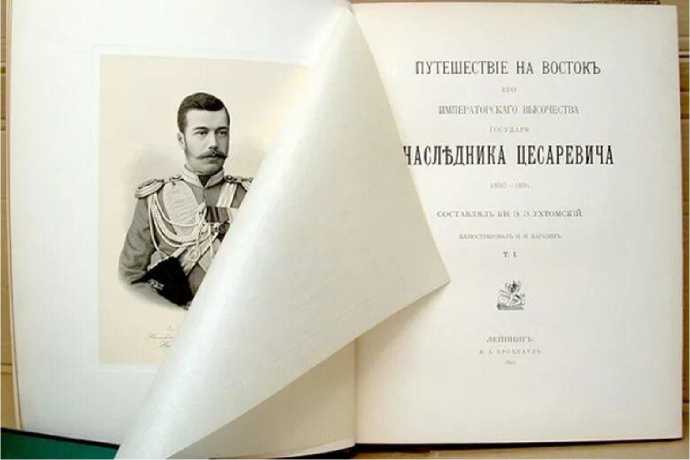

Образ цесаревича Николая, наследника российского престола, последнего императора Российской империи прочно вошел в историческую экспозицию музея. Основная структура выставки состояла из нескольких тематических разделов: центральное место занимала икона «Николай II и царственная семья», предоставленная для экспонирования Свято-Троицким храмом; карта-схема маршрута путешествия цесаревича по Сибири; памятные фотографии о пребывании наследника престола на забайкальской земле, встречи с главами бурятских родов, известная книга Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток его императорского высочества наследника цесаревича. 1890–1891»; артефакты и фотографии подарков наследнику престола — связки соболиных шкурок, серебряное кресло, поднесенные главами бурятских родов, а также подарки и памятные знаки от наследника главам бурятских родов, именитым горожанам, и другие (рис. 1–3).

Рис. 1. Карта путешествия наследника цесаревича Николая Александровича на Восток

Рис. 2. Книга Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток его императорского высочества наследника цесаревича. 1890–1891»

Рис. 3. Цесаревич Николай Романов.

Встреча с представителями бурятских родов. 1891 г. Забайкалье

Необходимо отметить, что к встрече цесаревича готовились все сообщества граждан Российской империи по его пути в Санкт-Петербург, что стало свидетельством единения власти и народа на востоке страны: главы бурятских родов собрались в Ацагатском (Шулутском) дацане, в Верхнеудинске именитые горожане встречали в доме купца И. Ф. Голдобина, простые жители — на улице Большой. Здесь уместно отметить, что по статистическим данным в Верхнеудин-ске в это время проживало 5 184 чел.1 (табл. 1).

Т. В. Паликова в своих изысканиях актуализирует пребывание цесаревича Николая в Забайкальской области. Изучив архивные документы и воспоминания очевидцев, она приходит к выводу, что путешествие, выдающееся масштабностью и направленностью, было избранным событием для жителей Забайкалья. Оно продемонстрировало единство страны под скипетром Романовых, заинтересованность в отдаленной окраине государства. Культ власти, ее божественное происхождение, олицетворяющееся ее правящей династией, определили характер восприятия данного события. Говоря об исторической канве пребывания цесаревича в Забайкалье, Т. В. Паликова особо отмечает, что «серьезное внимание Августейший Атаман уделил казачьим соединениям, присутствовал на смотрах и парадах, посещал школьные и научные учреждения, музеи» [7].

Таблица 1

|

Сословия |

муж. |

жен. |

|

Дворян потомственных |

40 |

39 |

|

личных |

60 |

70 |

|

Духовенства белого |

15 |

29 |

|

Почетных граждан личных |

70 |

80 |

|

Купцов |

200 |

150 |

|

Мещан |

900 |

980 |

|

Крестьян |

30 |

30 |

|

Поселенцев |

110 |

58 |

|

Отставных и зачисленных в запас |

||

|

нижних чинов |

200 |

200 |

|

Иностранных подданных |

68 |

6 |

|

Инородцев оседлых |

25 |

27 |

|

Казаков и их семейств |

632 |

600 |

|

Лиц не принадлежащих к вышеска- |

||

|

занному разряду |

200 |

95 |

|

Всего |

2 550 |

2 634 |

Данный музейный проект о путешествии цесаревича имеет не только историческое значение, но и значимо в контексте современности: способствует отражению того, что в России референтом гражданской идентичности индивида выступает полиэтническая нация как макрополитическое сообщество, объединяющее граждан Российской Федерации. Это позволяет говорить о доминировании в российском обществе государственно-гражданской идентичности. Пребывание цесаревича на территории Забайкалья явилось тем особым фактом, носившим интеграционный характер, в виде «своеобразного цементного раствора, скрепляющего многочисленные этносы, конфессии и социальные группы в единое поле — гражданскую нацию» [4].

Таким образом, за последние десятилетия реализована идея сакрализации пространства города, связанная с именем последнего императора Российской империи, Николаем Романовым. Вкупе с созданием музея и историческими реконструкциями Часовни в память святых Царственных страстотерпцев1 и Триумфальной арки (по инициативе одного из предпринимателей региона И. Э. Матханова в центре бывшего Верхнеудинска) изменяется и часть культурного ландшафта исторической части Улан-Удэ.

Безусловно, события, связанные с именем Николая II, отражены и в экскурсионной работе музея и в исследовательских проектах. Музейные сотрудники и администрация г. Улан-Удэ направляют все усилия, чтобы здание по ул. Ленина,

26 соответствовало современным требованиям, а содержание экспозиций было доступно и подрастающему поколению, и гостям города. Однако главная задача музея — сохранить историко-культурное наследие и, прежде всего, само здание последней трети XIX в.

В начале XXI в. в соответствии с разработанными нормативными документами, в частности федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования (статья 40) были определены как основные виды работ по сохранению. Все перечисленные виды работ выполняются с разной степенью вмешательства в памятник, но с одной целью — сохранить историко-культурную ценность. При этом процессы или приемы, которые используются плотниками-реставраторами с ХХ в., не меняются: раскрытие, дополнение, укрепление, добавление, замена или восстановление [6]. Однако статья 40 идет в разрез со статьей 43 этого же документа, утверждающей в целях сохранения историко-культурной ценности объекта только реставрацию.

Согласно терминологическому определению, выдвинутому М. Е. Каулен, музей истории города Улан-Удэ, расположенный в бывшем купеческом доме И. Ф. Голдобина, можно отнести к разряду «музей-памятник», т. е. «музей, создаваемый на основе музеефикации отдельного памятника истории и культуры», который по статусной позиции может быть самостоятельным музейным учреждением [3, с. 43]. Таким образом, настоящее здание можно отнести к категории «музей-памятник», главное историческое событие которого связано с историей пребывания будущего императора России, что обозначило исторический статус небольшого дома купца и его историко-культурную значимость, превратив в региональный памятник истории и культуры.

Изменение части культурного ландшафта исторической части города сопровождалось восстановлением Свято-Одигитриевского собора — своеобразной доминанты исторической части города, как пишет исследователь В. К. Гурьянов: «на Одигитриевский собор и были ориентированы обе главные улицы города при составлении… первых регулярных планов. Это здание с уникальными архитектурно-художественными достоинствами по праву можно считать одним из замечательных памятников русского барокко второй половины XVIII в. в Забайкалье» [2, с. 18].

Центральная улица становится пешеходной, впоследствии получивший народное название «Арбат» как место для пеших прогулок горожан и гостей столицы. Пешеходная зона определена с нагорной части города, от Триумфальной арки до Свято-Одигитриевского собора, посередине которой находится музей истории г. Улан-Удэ. Экспозиция музея является определенным маркером дореволюционной истории и культуры с фотографиями и артефактами прошлого, сыгравшими, как говорилось ранее, определенную роль в формировании культурного ландшафта. В него вписываются символ торгового города Верхнеудинска — герб, врученный в 1790 г. и подчеркивающий торгово-купеческое значение города с изображением на золотом поле кадуцея (жезла бога торговли Меркурия) и рога изобилия, сегодня воплощенного в бронзе в исторической части города, а также Гостиные и торговые ряды, здания, принадлежащие крупным купеческим династиям, до настоящего времени несущие свое функциональное предназначение.

Все эти важные пункты, соединенные в единую линию, включая памятники истории и музейные ценности, не что иное, как стремление создать портрет города. Скульптурный герб, часовня, Гостинодворская площадь, собор, история и День города с открытием городского музея становятся определенной точкой отсчета в культурном календаре города. Вместе с тем образ Николая II в формировании городской среды, в воспитании гражданской идентичности играет немаловажную роль.

В заключение остановимся еще на одном термине «гражданственность», имеющем самое непосредственное отношение к музейным задачам. Современные исследования, посвященные этому феномену, выделяют два существенных аспекта:

-

— аксиологический, демонстрирующий основу формирования базовых гражданских ценностей, определяющих мотивы гражданского поведения, а также утверждения установок личности на гражданственность, что в социологическом контексте представляет собой основания интериоризации понятия «гражданственность» на индивидуальном уровне;

-

— деятельностный, или процессный, который дает представление о том, каким образом российские граждане в современных условиях готовы реализовать свои установки на гражданственность в поведенческих актах.

Под формированием гражданственности во многих исследованиях понимается процесс управленческого воздействия различных субъектов (государство, гражданское общество, семья, образовательные учреждения, государственные и муниципальные учреждения реализации молодежной политики и др.) на объект (молодежь) [1, с. 12].

Таким образом, образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной среды и памятных мест на территории г. Улан-Удэ (Верхнеудинска), события, связанные с пребыванием цесаревича в Забайкалье во время знаменитого путешествия по Сибири и Дальнему Востоку в 1890–1891 гг., являются одним из важных исторических моментов, раскрывающих процессы развития государственности на востоке страны.

Список литературы Образ Николая II в формировании государственной идентичности и ментальности в условиях музейной и памятниковедческой среды

- Гендугова М. Н. Формирование гражданственности молодежи в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва, 2011. 26 с. Текст: непосредственный. EDN: QHMEAP

- Гурьянов В. К. История градостроительства Верхнеудинска: XVII - первая половина XIX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Улан-Удэ, 2001. 24 с. Текст: непосредственный. EDN: QDNVNN

- Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. Москва: Этерна, 2012. 432 с. EDN: XMUKKJ

- Лубский А. В. Гражданственность как базовая структура ментальной матрицы социального поведения в России // Философия права. 2016. № 5(78). С. 47. Текст: непосредственный. EDN: XRPGSP

- Митыпова Г. С. Музейное дело: духовная ценность культурного наследия: учебно-методическое пособие. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2018. 110 с. Текст: непосредственный.

- Незвицкая Т. В. К вопросу об эволюции подходов к сохранению памятников деревянного зодчества // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2020. Т. 22, № 4. С. 9-22. Текст: непосредственный. EDN: JMFXEN

- Паликова Т. В. Путешествие на Восток цесаревича Николая // Вестник Бурятского государственного университета. История. Улан-Удэ, 2013. № 7. С. 4-8. Текст: непосредственный.