Образ справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод: социологический анализ

Автор: Бессчетнова О.В., Наберушкина Э.К.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен междисциплинарный анализ понятия «социальное государство» в тесной связи с социальной справедливостью и обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина на основе результатов социологического исследования (онлайн-опроса), проведенного в августе-октябре 2023 г. на базе трех московских вузов ( n = 400) с целью изучения закономерностей, структуры и факторов формирования императивов сознания молодежи в системе обеспечения закрепленных в Конституции РФ прав, выявления факторов, определяющих развитие гражданского правосознания и человеческого потенциала. Исследование осуществлялось в рамках проекта № 1023042500239-9-5.4.4 «Формирование и закрепление в сознании молодежи образа справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод». Шифр научной темы FZNW-0223-0050. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в сознании молодежи сформирован неоднозначный образ современного социального государства, который, с одной стороны, поддерживается идеей об ответственности государства по обеспечению конституционных гарантий в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства, социальной защиты, с другой - формируется готовность к принятию личной ответственности за собственное благополучие в условиях политической и экономической нестабильности в стране и мире.

Образ справедливого социального государства, государство всеобщего благосостояния/благоденствия, справедливость, молодежь, конституционные права и свободы, государственная социальная политика, ценности, студенты, вуз

Короткий адрес: https://sciup.org/149144667

IDR: 149144667 | УДК: 316.442-053.81 | DOI: 10.24158/spp.2023.12.1

Текст научной статьи Образ справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод: социологический анализ

Введение . Принято считать, что авторство понятия «социальное государство» принадлежит немецкому экономисту и ученому Лоренцу фон Штейну (Stein, 1876), который в 1850 году одним из первых выдвинул теорию социального государства. Его идеи повлияли на ход мировой истории ХХ века наряду с работой английского исследователя Э.П. Хэннока «Происхождение государства всеобщего благосостояния в Англии и Германии, 1850–1914 гг.: сравнение социальной политики» (Hennock, 2007).

В последующие годы разработкой теории социального государства занимались Т.Н. Маршал (общие положения концепции) (Marshall, 1950), Т. Тилтон, Н. Фернис (формы государства – позитивное, социальной безопасности, всеобщего благосостояния) (Normann, Timothu, 1977), Г. Риттер (формы заботы государства о семье в условиях нарастания социально-классовых противоречий) (Ritter, 1991), Р. Титмусс (типы социального государства – финансирование по остаточному принципу с минимальными социальными гарантиями граждан и финансируемое по «институциональному» признаку, обеспечивающее достаточный уровень социальной защиты) (Titmuss, 1958), К. Эспинг-Андерсен (модели государственной социальной политики – либеральное, консервативное, социал-демократическое) (Esping-Andersen, 1990) и другие.

За последние годы в отечественной науке накоплен богатый опыт изучения проблемы социального государства в различных контекстах: экономическом (Антропов, 2021; Чубарова, 2015), политическом (Соловьев, 2014), социологическом (Александрова, 2022; Римашевская, 2003; Болдырев, Ненахова, 2020), философском (Сидорина, 2014), правовом (Аристов, 2019; Забралова, 2022; Мещерякова, 2021), социальной защиты населения (Калашников, 2006; Черкасская, 2008).

Почти одновременно наряду с немецким термином «социальное государство» (Sozialstaat), в англоязычной литературе появляется понятие «государство всеобщего благосостояния/благо-денствия» (Welfare State), которые в отечественном научном дискурсе часто используют синонимично. Вместе с тем О.С. Забралова обращает внимание на их различное содержание, указывая, что первое скорее характеризует социальную направленность государственной политики, обеспечение высокого уровня социальных гарантий граждан, в то время как второе скорее говорит о качественном состоянии общественных отношений, уже достигнутых целях государства и «носит несколько утопический характер» (Забралова, 2022: 23).

Основная часть . Идея социального государства неотделима от его социальной политики, в той или иной мере затрагивающей вопросы доступа населения к образованию, здравоохранению, государственному управлению, власти, социальному страхованию при наступлении старости, потери трудоспособности, безработицы, которые, как правило, направлены на защиту экономически активных групп населения, а также оказание социальной помощи малоресурсным группам – пенсионерам, лицам с инвалидностью и ОВЗ, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др. путем предоставления выплат, льгот, финансовой и натуральной помощи, обеспечение минимального уровня жизни.

Модель государственной социальной политики современного российского государства, по мнению ряда специалистов (Антропов, 2021; Александрова, 2022), носит смешанный характер, сочетая в себе элементы советской патерналистической и социал-демократической систем, с заметной тенденцией к либеральным европейским моделям, в основе которых лежит принцип адресного оказания социальной помощи и личная ответственность за собственное благополучие.

Отечественный ученый, специалист в сфере конституционного права О.Е. Кутафин указывал, что главной задачей социального государства является достижение такого уровня общественного развития, которое основывается на принципах социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности, закрепленных правовыми нормами, чтобы обеспечить каждому достойное существование (Кутафин, 2011: 345). Аналогичной точки зрения придерживается М.В. Баглай, утверждая, что государство может называться «социальным» в том случае, когда оно «берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, об их социальной защищенности»1.

Как справедливо указывает Е.В. Аристов, в современных условиях государство, как социальный институт, испытывает большое давление как внутреннее, так и внешнее, что в значительной степени снижает его способность к выполнению взятых на себя обязательств (Аристов, 2019). В этой связи, по мнению некоторых авторов, государство не способно «в одиночку обеспечить необходимый уровень жизни» (Феоктистов, 2021: 68), поэтому необходима консолидация усилий и других субъектов, в том числе самих граждан, которые должны нести индивидуальную социальную ответственность, а также социально ответственного бизнеса.

Из сказанного выше можно заключить, что «социальным» может быть любое государство, независимо от его идеологии и экономического развития, центральным императивом государственной политики которого является принцип социальной справедливости.

Справедливость, как научная категория в целом и социальная справедливость, в частности, рассматриваются с точки зрения философии, права, социологии, педагогики, этики и ряда других наук. Справедливость не тождественна равенству и может рассматриваться с позиции субъективного (законопослушание, добропорядочность) и объективного (справедлив только закон) подходов; кроме того, она может быть общественной, направленной на достижение блага всего общества, при этом игнорировать частные интересы отдельных индивидов, групп, классов, и индивидуальной, которая, в свою очередь, может вступать в конфронтацию с общественными интересами.

На наш взгляд, социальное государство необходимо рассматривать с точки зрения выполнения государством взятых на себя обязательств по обеспечению неотчуждаемых конституционных прав и свобод граждан, закреплённых в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ (ст. 17–64)2, в результате чего у населения формируется уровень доверия властным структурам в целом и отдельным представителям власти, в частности. Приведем данные результатов Всероссийских опросов «Спутник», проведенных методом телефонных интервью (погрешность 2,5 %) за период с 2019 по 2023 гг. (табл. 1).

Таблица 1 – Ответы на вопрос: «В целом Вы одобряете или не одобряете деятельность …?» (один ответ, % от опрошенных)3

Table 1 – Answers to the Question: “In General, do you Approve or Disapprove of the Activities of ...?” (One Answer, % of Respondents)

|

Структуры власти |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|||||

|

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

|

|

Президент РФ |

65,4 |

26,5 |

62,4 |

28,1 |

60,4 |

30,0 |

75,6 |

14,3 |

74,9 |

15,0 |

|

Председатель Правительства РФ |

38,7 |

46,8 |

42,8 |

12,4 |

39,4 |

17,8 |

50,8 |

8,9 |

52,0 |

10,3 |

|

Правительство РФ |

42,9 |

44,7 |

36,0 |

26,4 |

33,6 |

30,2 |

49,8 |

16,3 |

49,7 |

18,6 |

Статистические данные в таблице 1 позволяют констатировать рост доверия к ключевым политическим субъектам – Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, Правительству РФ с 2022 года с одновременным снижением негативного восприятия их деятельности. Возможно, это обусловлено рядом политических решений на международной арене, а также принятием мер в сфере государственной социальной политики: расширена линейка пособий семьям с детьми от трех до семи лет (2020); неполным семьям (2021); семьям с детьми от восьми до семнадцати лет (2022); введена единая программа помощи вместо нескольких пособий (2023); введена единовременная выплата пенсионерам; проиндексированы МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии неработающим пенсионерам (2021); увеличены пенсии на 4,8 % (2023); инициированы выплаты для погибших и раненных участников военной спецоперации (2022); освобождена от налогового вычета материальная помощь, выплачиваемая студентам в системе высшего и среднего профессионального образования; увеличена максимальная сумма вычета с расходов на обучение детей (с 50 тыс. до 110 тыс. руб.); не взимается плата за проезд по платным дорогам для школьных автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей (2023); студенты старших курсов СПО смогут заниматься педагогической деятельностью в детских дошкольных учреждениях и начальной школе; студенты вузов могут быть трудоустроены в научно-исследовательские организации и университеты в качестве учебно-вспомогательного персонала для восполнения дефицита кадров в отрасли (2023–2024)1.

В условиях постфигуративного общества (по классификации теории культуры американского антрополога М. Мид (1988)), молодежь выступает в качестве инициатора нововведений и драйвера общественных изменений, что заставляет задаваться вопросами об оценочном отношении молодых людей к основным социальным институтам (государство, семья, образование, пр.), их функционалу в условиях смены мировоззренческих парадигм, изменения иерархии ценностей у новых поколений Y, Z относительно их предшественников (Бэби-бумеры, поколение Х), исторического, социально-экономического и политического контекстов.

Образ справедливого социального государства в сознании молодежи складывается постепенно, на основе рефлексии личного опыта взаимодействия с государственными учреждениями, организациями, институтами власти всех уровней, рассказов друзей и знакомых, информации из СМИ, телевидения и интернета, анализа возможностей, открывающих доступ к быстрому решению жизненно важных проблем либо наличия барьеров, которые затрудняют или даже делают невозможными их решение в условиях значительной социальной дифференции населения страны по уровню доходов, территории проживания (центр-периферия), уровня социально-экономического развития регионов, геополитического, климатического, социокультурного, конфессионального, целого ряда других факторов.

В этой связи авторы статьи задались вопросами: какой образ страны сложился в сознании современной молодежи? Считает ли молодежь Россию социальным государством? В какой степени сегодня реализуются конституционные права и свободы молодежи? Какие трудности она испытывает при их реализации? В каких сферах? Какие меры позволят минимизировать негативные факторы?

Материалы и методы . Для получения ответов на эти и другие вопросы НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой Государственного университета управления был инициирован проект № 1023042500239-9-5.4.4 «Формирование и закрепление в сознании молодежи образа справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод» (руководитель – д. полит. н., доцент О.А. Судоргин). Шифр научной темы FZNW-0223-0050.

Цель научного проекта – теоретико-методологическое обоснование закономерностей, структуры и факторов формирования императивов сознания молодежи в системе обеспечения закрепленных в Конституции РФ прав, выявление факторов, определяющих развитие гражданского правосознания и человеческого потенциала; разработка методов содействия на основе группового подхода.

В ходе проекта разработан инструментарий для онлайн-опроса (анкетирования), в котором приняли участие студенты в возрасте 18–23 лет, обучающиеся в трех московских вузах ( n = 400): Государственный университет управления (ГУУ), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет им. М.С. Ломоносова (МГУ).

Выборка исследования обусловлена несколькими аспектами: во-первых, принадлежностью к государственному сектору высшего образования (учредителем выступают правительство, органы исполнительной власти, финансирование осуществляется государством из средств федерального или муниципального бюджета); во-вторых, объемом контингента обучающихся (ГУУ – 12 тыс. студентов; Финансовый университет – 33 686 чел.; МГУ – 38150 чел.); в-третьих, местом в рейтинге агентства RAEX за 2023 г. (в указанном двенадцатом рейтинге из 100 лучших российских вузов МГУ занимает 1 место, Финансовый университет – 14 место, ГУУ – 82 место).

Для сбора эмпирических данных была разработана анкета, включающая 56 вопросов различного типа (открытые, закрытые, полузакрытые, шкальные), объединенных в пять блоков:

I.Оценка социальной справедливости российского государства и отношение к конституционным гарантиям граждан (Как Вы понимаете понятие «социальное государство»? Каким Вы видите в целом образ современной России? Вы считаете, наше государство справедливо или несправедливо к своим гражданам?).

II.Оценка динамики социальных изменений (Как Вы считаете, повысился или понизился уровень социальной справедливости в нашей стране за последние три года? Изменился ли уровень защиты и соблюдения Ваших конституционных прав за последние три года? Приходилось ли Вам отстаивать свои права за последние три года?).

III.Действия института государственной власти по реализации конституционных прав граждан (Какие, на Ваш взгляд, основные задачи стоят перед современной политической властью России? Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать Правительству РФ для повышения социальной справедливости в российском обществе? Какую роль, по Вашему мнению, играет молодежь в политической жизни России?).

IV.Конституционные гарантии в связке «государство-молодежь» (Как влияет наличие конституционных гарантий на отношение молодежи к государству? В каких сферах, по Вашему мнению, молодежь чаще всего сталкивается с несправедливостью? Что, по-Вашему, влияет на формирование представлений молодежи о социальной справедливости?).

V.Личный опыт и оценка реализации конституционных прав российской молодежью (Что Вас, как гражданина Российской Федерации, интересует в наибольшей степени? Оцените взаимодействие с государственными институтами на основе Вашего опыта или опыта Ваших знакомых (где 1 – негативный опыт, а 5 – положительный). Что, по Вашему мнению, должно измениться в работе государства, чтобы Вы ощущали полную защиту своих прав и свобод?).

Результаты и обсуждение . В ходе исследования выявлено, что 36,3 % респондентов ассоциируют социальное государство с равенством всех перед законом и судом; 33,8 % – с государственным обеспечением конституционных гарантий граждан; 18,1 % – перераспределением ресурсов от обеспеченных к малообеспеченным; 2,5 % указали уравнение в доходах; 9,4 % дали собственный ответ (чаще встречающиеся ответы были связаны с пожеланием повышения уровня жизни, создания возможностей для развития, предоставление социальных гарантий населению).

К основным задачам, стоящим перед российской властью на современном этапе, по мнению респондентов, относятся: повышение уровня экономического развития страны – 19,9 %; обеспечение безопасности на международной арене – 18,8 %; развитие научного потенциала, инновационных технологий – 14,1 %; строительство нового и модернизация имеющегося производства – 9,3 %; повышение образовательного, культурного, интеллектуального и профессионального уровня граждан страны – 9,1 %; справедливое распределение ресурсов среди малообеспеченных слоев населения – 6,6 %; обеспечение условий для межнационального и межконфессионального единства внутри страны – 5,5 %; создание благоприятных условий для семей с детьми – 5,5 %; развитие патриотизма и гордости за страну – 5,2 %; пропаганда ЗОЖ, физической культуры, спорта и туризма – 4,1 %.

Большинство студентов уверенно заявили, что владеют информацией о своих правах – 88,8 %, лишь 5,0 % ответили отрицательно, 6,3 % затруднились с ответом. Несмотря на перевес процентного соотношения, следует обратить внимание на тот факт, что каждый десятый студент не уверен или не знает своих прав. Кроме того, на недостаток правовых знаний в жизненных ситуациях указали 71,3 % респондентов, 15,6 % затруднились с ответом. Полученные данные свидетельствуют о необходимости более активного использования практико-ориентированного подхода в преподавании правовых дисциплин для неюридических направлений и профилей подготовки (например, в рамках освоения дисциплины «Правоведение»), а также в программах воспитания во внеаудиторной работе с обучающимися.

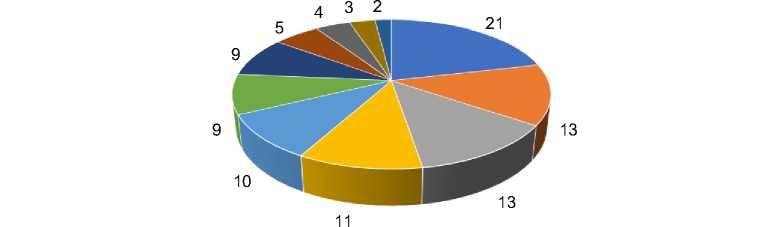

По утверждению информантов, к наиболее часто нарушаемым правам относятся следующие сферы, указанные на рисунке 1.

Свобода слова Свобода творчества Избирательные права

Отдых/досуг

Тайна переписки Достойный уровень жизни

Политические объединения Соц.обеспечение

Охрана здоровья Личную/семейную жизнь

Образование

Рисунок 1 – Сферы нарушения прав граждан в РФ

Figure 1 – Spheres of Violation of Citizens’ Rights in the Russian Federation

Вместе с тем личный опыт взаимодействия с государственными институтами (образование, здравоохранение, налоговая служба, правоохранительные органы, банковский сектор, религиозные организации, местные органы власти) в целом оценивается респондентами на 3 (скорее положительно) и 4 (положительно) по шкале от 1 до 5, что свидетельствует об их удовлетворительной работе.

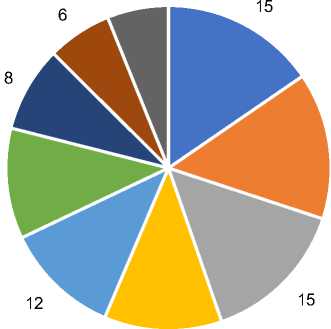

Относительно оценки справедливости государства: молодежь считает его действия справедливыми, если оно обеспечивает реализацию следующих конституционных прав человека и гражданина (рис. 2).

Равный доступ к ресурсам

Свобода слова

Равенство перед законом

Достойный уровень жизни

Беспристрастный суд

Соц.защиту

Объективную информацию

Защиту прав меньшинств

Сппаведливое налогообложение

Рисунок 2 – Оценка молодежью справедливости действий государства

Figure 2 – Young People’s Assessment of the Fairness of the State’s Actions

При оценке степени защищенности своих конституционных прав лишь 12,5 % респондентов считают их полностью реализованными; 23,1 % выбрали ответ «скорее да, чем нет»; 33,1 % -«скорее нет, чем да»; 31,3 % указывают на незащищенность своих прав. Данные результаты можно рассматривать как опасения молодежи относительно средне и долгосрочных прогнозов своей жизненной траектории в быстроменяющемся мире, обусловленных ростом безработицы и увеличением конкуренции на рынке труда, сложной политической обстановкой на мировой арене, экономическими санкциями, снижением доходов населения и возрастанием индивидуальной ответственности за личное благополучие.

В этой связи респонденты указывают на ряд проблем, с которыми они сталкиваются в условиях возрастающего социального неравенства: в трудовой сфере (отсутствие стажа работы, нарушение прав, низкая оплата труда) - 29,1 %; при получении образования (недоступность качественного образования, высокая стоимость обучения) - 22,3 %; в сфере социокультурных отношений (виды дискриминации по степени убывания: сексуальная ориентация, наличие судимости, расовая, этническая, гендерная принадлежность, состояние здоровья (наличие инвалидности, стойких нарушений здоровья), религиозная) - 20,2 %; при взаимодействии с правоохранительными органами (коррупция, нарушение прав) - 19,5 %; в сфере здравоохранения (дорогостоящая медицинская помощь, медикаменты) - 8,8 %. Вместе с тем более половины респондентов (68,1 %) убеждены, что каждый человек может в той или иной степени повлиять на соблюдение принципа справедливости в обществе, однако треть молодых людей отрицает такую возможность, что, вероятно, можно рассматривать как готовность большинства молодежи к личной социальной ответственности за собственное благосостояние помимо ожиданий помощи от государства.

Данные авторского исследования сопоставимы с результатами социологического исследования Н.Г. Осиповой и С.О. Елишева, проведенного в 2020 г. методом онлайн-опроса (анкетирования) с целью изучения отношения студентов вузов 16-30 лет (n = 628) из 44 субъектов РФ к социальному неравенству в России и мире, 79,0 % опрошенных уверены в существовании острого социального неравенства в мире, 10,3 % не согласны с этим, остальные затруднились с ответом. Среди причин социального неравенства лидируют расово-этнические - 30,0 %, экономические - 19,0 %, культурные - 15,0 %, социальные и индивидуальные по 7,0 %, политические и религиозные по 3,8 %; 11,0 % не смогли дать ответ на вопрос. Лидирующие места в России, по мнению респондентов, занимают: экономическое неравенство - 98,0 %; неравенство доступа к нематериальным благам (образованию, здравоохранению, пр.) - 78,0 %; неравенство жизненных шансов и возможностей - 78,0 %, далее следуют классовое, гендерное, этническое, расовое, религиозное и др.; 26,0 % и 30,0 % респондентов сами сталкивались с неравенством жизненных шансов и возможностей «очень часто» и «часто» соответственно (Осипова, Елишев, 2021).

На формирование в сознании молодежи образа справедливого социального государства оказывают влияние социальное положение молодежи в обществе – 24,5 %; доступность благ и возможностей для самореализации – 22,9 %; модернизация социальных институтов – 19,4 %; общая геополитическая обстановка – 15,7 %; наличие открытых площадок как социальных лифтов – 9,5 %; перераспределение доходов населения – 7,9 %. Необходимость оказания помощи со стороны государства малообеспеченным слоям населения за счет средств налогоплательщиков поддерживает по совокупности положительных ответов 70,0 % опрошенных, лишь 5,0 % считает это несправедливым.

На вопрос: «Каким Вы видите в целом образ современной России?» 36,3 % выбрали ответ «скорее позитивный, чем негативный»; 11,3 % – «позитивный», «скорее негативный, чем позитивный» – 25,0 %; «негативный» – 10,6 %, другими словами, почти каждый второй опрошенный имеет положительный образ страны, каждый третий – отрицательный.

Иерархия ценностей современной студенческой молодежи основывается на достижении материального благополучия – 16,5 %, трудоустройства – 16,5 %, раскрытии своего потенциала – 14,5 %, развитии науки и образования – 13,5 %, обеспечении жильем – 13,2 %.

Оценивая свои дальнейшие перспективы на последующие пять лет, 47,5 % молодежи уверены, что добьются более высокого социального статуса по сравнению со своими родителями; 21,3 % предполагают, что останутся в том же слое или классе, что и родители; 8,1 % сморят на повышение своего уровня жизни менее оптимистично; 23,1 % затруднились с ответом.

Результаты авторского исследования коррелируют с данными опроса ВЦИОМ, проведенного в 2023 г. среди участников олимпиады «Я – профессионал», из них 62 % считают, что они имеют больше возможностей для самореализации, чем у поколения родителей в аналогичном возрасте; 64 % полагаются на перспективы, которые открывает вузовский диплом; 82 % собираются работать по специальности, а 59 % уверены, что после окончания вуза смогут трудоустроиться в респектабельную компанию1.

Заключение . Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в сознании молодежи сформирован неоднозначный образ современного социального государства, который, с одной стороны, поддерживается идеей об ответственности государства по обеспечению конституционных гарантий в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства, социальной защиты, с другой – формируется готовность к принятию личной ответственности за собственное благополучие в условиях политической и экономической нестабильности в стране и мире.

С целью оценки системы формирования в сознании молодежи образа справедливого государства в рамках проекта планируется разработка концептуальной модели, содержащей методологические и методические элементы мониторинга системы сопровождения этого процесса в молодежной среде, которая будет способствовать реализации мониторинговой и управленческой функций в высшей школе. Причины наличия у студентов ограниченных представлений о сущности социального государства, факторах, определяющих справедливость его действий в настоящее время, на наш взгляд, обусловлены: недостаточностью объема часов по социологии в учебных планах студентов всех профилей, кроме гуманитарных, а также низкой вовлеченностью студенчества в научно-исследовательские проекты вузов. В этом ключе нам видятся основные направления активизации работы вузов по формированию у студентов всесторонней информации о реализации ключевых конституционных прав и свобод граждан в России.

Список литературы Образ справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод: социологический анализ

- Александрова О.А. Социальное государство: куда шло вчера, и что делать завтра // Народонаселение. 2022. Т. 25, № 2. С. 6-18. https://doi.org/10.19181 /population.2022.25.2.1.

- Антропов В.В. Социальное государство: от теории к практике // Экономика. Налоги. Право. 2021. Т. 14, № 2. С. 6-15. https://doi.org/10.26794/1999-849X^021 -14-2-6-15.

- Аристов Е.В. Социальность государства. Опыт конституционно-правового обеспечения: монография. М., 2019. 383 с.

- Болдырев О.Ю., Ненахова Ю.С. Проблемы реализации социального государства и конституционная реформа -2020 // Народонаселение. 2020. Т. 23, № 4. С. 71-82. https://doi.org/10.19181/population.2020.23.4.7.

- Забралова О.С. Социальное государство: понятие, сущность и виды // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17, № 6. С. 21-31. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.139.6.021-031.

- Калашников С.В. Очерк теории социального государства: монография. М., 2006. 362 а

- Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 7: Российский конституционализм: монография. М., 2011. 544 с.

- 1 Космонавты длинного цикла: дистанция между молодежью и наукой сокращается [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/expertise/kosmonavty-dlinnogo-cikla-distancija-mezhdu-molodezhju-i-naukoi-sokrashchaetsja (дата обращения: 24.10.2023).

- Мещерякова А.Ф. Социальное государство: теоретико-правовые аспекты формирования и развития // Наука. Общество. Государство. 2021. Т. 9, № 3 (35). С. 26-36. https://doi.org/10.21685/2307-9525-2021-9-3-3.

- Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева; сост. и послесловие и отв. ред. И.С. Кон. М., 1988. 429 с.

- Осипова Н.Г., Елишев С.О. Социальное неравенство и молодёжь: ключевые тренды 2020 года // Вестник Московского Университета. Серия 18: Социология и политология. 2021. № 3. С. 7-25. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2021-27-2-7-25.

- Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. М., 2003. 392 с.

- Сидорина Т.Ю. Истоки политики социального государства в теории общественного договора (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс и другие) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 3 (29). С. 94-104.

- Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблема теоретической идентификации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия. Политология. Социология. 2014. № 4. С. 124-129.

- Феоктистов А.В. Социальное государство как государство нового типа // Наука. Общество. Государство. 2021. Т. 9, № 2 (34). С. 68-78. https://doi.org/10.21685/2307-9525-2021-9-2-8.

- Черкасская Г.В. Сущность и роль социальной защиты в социальном государстве // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия: Экономика. 2008. № 2. С. 120-135.

- Чубарова Т.В. Государство социальных инвестиций — новый поворот в социальной политике? // Общественные науки и современность. 2015. № 6. С. 14-28.

- Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, 1990. 248 p.

- Hennock E.P. The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914: Social Policies Compared. New York, 2007. 382 p.

- Marshall T.H. Citizenship and Social Class and other essays. Cambridge, 1950. 154 p.

- Normann F., Timothu T. The Case for the Welfare State. From Social Securitu to Social Equality. Bloomington; London. 1977. 249 p.

- Ritter G. Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. München, 1991. 264 p.

- Stein L. von. Gegenwart und Zukunf des Rechts-und Staatwissenschaften Deutschlands. Stuttgart, 1876. 366 p.

- Titmuss R.M. Essays on the Welfare State. London. 1958. 232 p.