Образ «вредителя» в газете «Правда» (декабрь 1934 - декабрь 1938 года)

Автор: Арнаутов Никита Борисович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена ключевому идеологическому компоненту советской прессы 1930-х гг. - образу «вредителя», через анализ которого рассматриваются агитационно-пропагандистские кампании и изучается взаимовлияние центральных и местных органов печати. Это, в свою очередь, способствует решению базовой проблемы в исследовании - определению роли феномена «вредительства» в общественно-политической жизни СССР. Автор анализирует образ «вредителя» как структурный элемент системы социальной мобилизации в период «большого террора».

Образ "вредителя", агитационно-пропагандистские кампании, трудовая мотивация

Короткий адрес: https://sciup.org/14737196

IDR: 14737196 | УДК: 94(571)084.6

Текст краткого сообщения Образ «вредителя» в газете «Правда» (декабрь 1934 - декабрь 1938 года)

Борьба с «вредительством» во всех производственных областях стала стержнем общественно-политической жизни в СССР 1930-х гг. Образ «вредителя» в период «большого террора» являлся одной их базовых пропагандистских категорий и соответственно имел значительный потенциал воздействия на массовое сознание в стране. Исследователи только начинают изучать этот феномен, рассматривая его как элемент общественной психологии, а также инструмент воздействия на массовое сознание в различных пропагандистских кампаниях. В большинстве публикаций история проектирования образа «вредителя» проходит как один из сюжетов, зачастую находясь на периферии исследования. Вследствие этого у специалистов не сложилось единого мнения о том, что такое образ «вредителя», недостаточно изучен механизм функционирования этого явления, в том числе неясной остается роль пропагандистских институтов в его формировании.

В исторических работах образ «вредителя» рассматривался преимущественно в контексте изучения открытых судебных процессов. Историей «Больших московских процессов» в ракурсе внутриполитического противостояния И. В. Сталина и Л. Д. Троцкого активно занимался В. З. Роговин [1993; 1994;1996; 1997]. Исследователь справедливо указывал на то, что показательные про- цессы в период «большого террора» проводились не только в центре, но и на местах с целью усиления версии об «активизации враждебных элементов». Региональные показательные судебные процессы по политическим обвинениям во «вредительстве» исследовались в работах отечественных и зарубежных авторов. В исследованиях западных историков-ревизионистов А. Гетти и Ш. Фицпатрик основной акцент делался на выявление многочисленных фактов произвола местного руководства в процессе организации показательных процессов [Stalinist terror…, 1993]. Для описания данной тенденции в западной советологии стал использоваться термин «революционный характер» «большого террора» [Фицпатрик, 1996; 2008]. Процесс соучастия масс в «судебных спектаклях», по мнению исследователей, мог рассматриваться как самостоятельный фактор в репрессивной политике. В отечественной историографии приоритет отдавался изучению директивной системы в организации показательных процессов, что подтверждало факт наличия четкой системы центрального управления. При этом в исторических исследованиях мало внимания уделялось изучению агитационно-пропагандистских кампаний с использованием образа «вредителя», несмотря на то, что вопрос ведущей роли центральной прессы позволяет определить импульсный идеоло-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © Н. Б. Арнаутов, 2010

гический центр репрессивной политики в период «большого террора».

При анализе ключевого агитационнопропагандистского источника 1930-х гг. – газеты «Правда», использовался метод кон-тент-анализа, который предполагает выявление частоты появления в тексте определенных смысловых единиц и характеристик. Указанная методика позволяет более детально определить корреляцию идеологических и политических факторов. С учетом выборки было исследовано 1 490 редакционных статей, наиболее полно отражающих содержание номеров газеты «Правда» за период с декабря 1934 по декабрь 1938 г. Период исследования ограничен хронологией «большого террора», так как это способствует более глубокому изучению динамики образа «вредителя» с возможностью анализа адаптационного и рецессионного периодов агитационно-пропагандистских кампаний по борьбе с «вредительством».

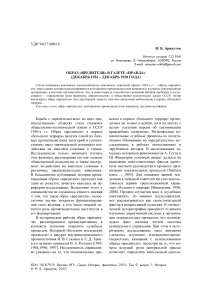

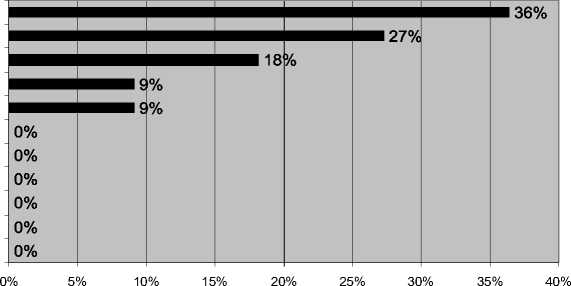

В рамках рассматриваемого периода первая агитационно-пропагандистская кампания по борьбе с «вредительством» стартовала в центральной периодической печати с ноября 1935 г. в рамках пропаганды «стахановского движения» (рис. 1). 14–17 ноября 1935 г. в Кремле было созвано Всесоюзное совещание «стахановцев», где было объявлено, что беспощадная борьба с «вредителями» и «сопротивленцами стахановскому движению» становится «важнейшим участком классовой борьбы» (рис. 2). «Враги стараются всячески опорочить стахановское движение, – говорил П. П. Постышев, – и не только опорочить – враги советской власти преследуют стахановцев» 1 . Смысл угроз в адрес «вредителей» был раскрыт в выступлении И. В. Сталина, где он провозгласил, что следует пересмотреть действующие технические нормы и заменить их более высокими, которые «проходили бы где-нибудь посредине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины» 2 .

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 1935 г. потребовал изменить «нормы выработки в сторону их некоторого повышения» и провозгласил переход на «прогрессивную сдельщину» 3. Вслед за этим произошло существенное увеличение плановых заданий на 1936 г. по выпуску основных видов промышленной продукции [Rossum, 1990; Sie-gelbaum, 1988; Алексеенко, 1998; Журавлёв, Мухин, 2004; Коротаев, 2001; Маркевич, Соколов, 2005]. Политическое руководство не столько ориентировалось на то, что «стахановское движение» откроет новый «большой скачок» в экономике за счет материального поощрения, сколько акцентировало внимание на конфронтационные элементы в пропаганде, направленные на поиск «вредителей». Анализ редакционных статей газеты «Правда» показывает, что идеологическая кампания, пропагандировавшая привилегии «стахановцев», явилась этапом ужесточения системы трудовой дисциплины и увеличения плановых показателей. Средства массовой пропаганды стремились к тому, чтобы достижения отдельных рабочих-маяков превращались в норму для целых коллективов. При этом экономическая мотивация основывалась не столько на материальном поощрении работников, сколько на страхе быть зачисленным в ряды «вредителей» или «капитулянтов».

Крупная серия конфронтационных агитационно-пропагандистских кампаний с использованием образа «вредителя» – открытые судебные процессы, освещавшиеся в советской прессе. Подготовительным этапом к развертыванию крупномасштабной агитационно-пропагандистской борьбы с «вредительством» стал «Кемеровский процесс», проведенный 19–22 ноября 1936 г. в Новосибирске [Папков, 1997; Рудин, 1992]. Известная авария на одной из шахт оказалась не только своевременным событием для формирования политического представления в виде открытого судебного процесса с разоблачением «диверсионно-вредительской деятельности троцкистов», но качественным этапом на пути конструирования образа «вредителя», так как вводила в информационное пространство советской прессы формулу «организации диверсий на предприятиях».

Второй открытый московский процесс по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра» ознаменовал начало очередной агитационно-пропагандистской кам-

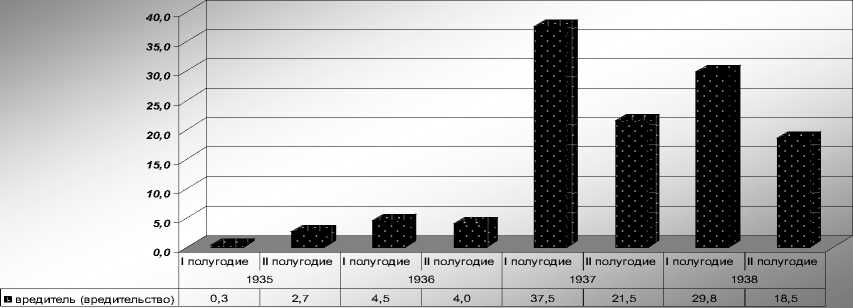

Динамика термина "вредитель" в редакционных статьях газеты "Правда" (декабрь 1934 г. - декабрь 1938 г.)

Рис. 1

Доли терминов, характеризующих "контрреволюционные преступления" в редакционных статьях газеты "Правда" (ноябрь 1935 г.)

вредитель (вредительство)

саботажник диверсант шпион (шпионаж)

предатель (предательство)

убийца (убийства)

террорист (терроризм, террористический)

наемник (наймиты)

изменник (измена партии, родине)

бандит (банда)

агент

Рис. 2

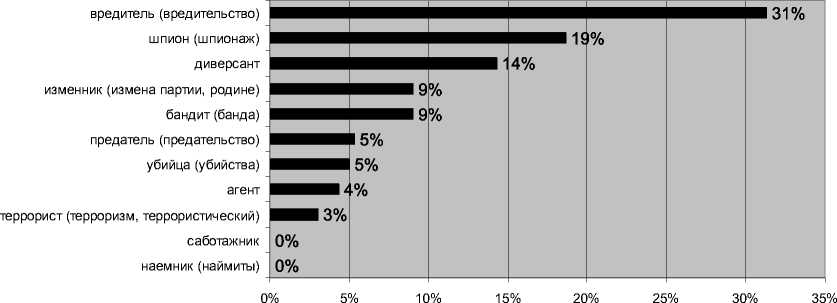

Доли терминов, характеризующих "контрреволюционные преступления" в редакционных статьях газеты "Правда" (январь - фераль 1937 г.)

Рис. 3

пании 23–30 января 1937 г. (рис. 3). Подсудимые «признавались» в том, что осуществляли диверсии не только по заданиям лидеров «центра», но и по указаниям германской и японской разведок. Этот тезис был использован 2–13 марта 1938 г., когда проходил процесс по делу «антисоветского правотроцкистского блока». Помимо того, что ставилась задача «связать» бывших лидеров правой оппозиции с участниками «троцки-стско-зиновьевского блока» и этим уличить их в «двурушничестве», дополнительной задачей было доказательство вины во «вредительстве» секретарей республиканских партийных организаций.

Агитационно-пропагандистская кампания, сопровождавшая третий открытый московский процесс, была наиболее впечатляющая по своим масштабам, так как в редакционных статьях газеты «Правда» количество упоминаний термина «вредитель» достигло своего апогея (см. рис. 1). Основное значение открытых процессов заключается в объединении двух категорий «врагов» – «вредителей» и «троцкистов». После процесса Прокурор СССР А. Я. Вышинский распорядился пересмотреть все уголовные дела о крупных пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции «с целью выявления контрреволюционной подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности» [Конквест, 1991. С. 233–234].

Официально курс на всеобщую «бдительность» и борьбу с «вредителями» был возведен в ранг государственной политики на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. 4 Ключевое значение для развития образа «вредителя» имел доклад В. М. Молотова «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов по народным комиссариатам тяжелой промышленности и путей сообщения» (см. рис. 1) 5. Для характеристики огромных масштабов, которые приобрело «вредительство», В. М. Молотов обильно цитировал показания лиц, возглавлявших крупнейшие предприятия и стройки, в которых описывался широкий диапазон «вредительских актов»: от задержки проектирования и замедления темпов строительства до порчи механизмов, организации аварий, взрывов, отравления газом рабочих и т. д. Все просчеты, связанные с форсированной индустриализацией, – вплоть до тяжелых бытовых условий рабочих (якобы создаваемых «вредителями» сознательно, с целью вызвать массовое недовольство) и до «очковтирательства» при организации стахановского движения («приписки отдельным рабочим такой работы, которую они фактически не проводили», чтобы «посеять раздор между стахановцами и не стахановцами» 6), в докладе объяснялись происками «вредителей».

Третьей волной крупномасштабной агитационно-пропагандистской борьбы с «вредительством» в центральной периодической печати стал июль 1937 г. (см. рис. 1). Внимание к проблеме «вредительства» обеспечивали публикации ряда докладов июньского пленума ЦК ВКП(б), состоявшегося 23–29 июня 1937 г. В официальном сообщении о нем значилось, что он утвердил новый избирательный закон – положение о выборах в Верховный Совет СССР и рассмотрел три хозяйственных вопроса: об улучшении семян зерновых культур, о введении правильных севооборотов и о мерах по улучшению работы МТС 7. Официальная повестка дня камуфлировала основное содержание работы пленума, первым пунктом которого было обсуждение доклада Н. И. Ежова о раскрытии НКВД заговора «вредителей». Н. И. Ежов утверждал, что последние показания, полученные его ведомством, приводят к выводу: размах «вредительства» настолько велик, что страна стоит на пороге гражданской войны, предотвратить которую могут только органы госбезопасности 8. Следствием такого заявления стал Проект оперативного приказа народного комиссара внутренних дел СССР от 30июля 1937г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисовет- ских элементов» [Юнге, Биннер, 2003. С. 23].

В историографии прочно укоренился тезис о том, что центральная периодическая печать непременно являлась своеобразным ориентиром для местной прессы в деле нагнетания массового психоза. При этом динамика термина «вредитель» в редакционных статьях газеты «Правда» показывала, что с середины 1937 г. тема «бдительности» теряла свою актуальность (рис. 4), несмотря на то, что по всей стране проходили судебные процессы и митинги с обвинениями во «вредительстве» [Рожнева, 2003]. Летом 1937 г. в газете «Правда» были размещены статьи о нескольких районных показательных процессах [Маннинг, 1999; Павлова, 1998; Фицпатрик, 1996]. При этом нельзя утверждать, что центральная периодическая печать нагнетала чрезвычайную атмосферу «бдительности».

Во второй половине 1937 г. – первой половине 1938 г. акцент в освещении образа «врага народа» был смещен в сторону региональной прессы, в которой активно освещались открытые показательные процессы по делам «вредителей-диверсантов», якобы «орудовавших в промышленности», а также различных «террористических групп». Военный трибунал СибВО провел рад процессов по ст. 58–8 УК: о подготовке «злодейского убийства» стахановки, кандидата в депутаты Верховного Совета СССР А. Е. Каратаевой; об убийстве секретаря Ново-Ильинского сельсовета, Шегарского района Рожкова; о «вредительской группе» террористов и диверсантов, орудовавшей на шахте «Черная гора» в г. Прокопьевске 9. Показательные суды прошли над инженерно-техническими работниками промышленных предприятий, в том числе «процесс над контрреволюционной группой саботажников» на Барнаульском Алтметаллзаводе в июне 1937 г.; над «троцкистско-бухаринской шпионо-диверсионной фашистской бандой» на шахте им. Молотова в г. Прокопьевске в декабре 1937 г.; над «контрреволюционной диверсионно-вредительской организацией, орудовавшей на Беловской дистанции пути» в январе 1938 г.; над «вредительской группой» в Сталинске в мае 1938 г. 10 В основном подсудимые обвинялись в создании «вредительских» и «диверсионных групп» с целью «подготовки и проведения аварий», «вывода из строя механизмов», вследствие чего объяснялась тенденция «невыполнения планов».

Особый тип агитационно-пропагандистских кампаний по борьбе с «вредительством» характеризовался массовыми призывами к укреплению трудовой дисциплины. За две последние недели 1938 г. было принято два постановления ЦК, СНК и ВЦСПС, направленных на ограничение трудовых и социальных прав рабочих и служащих. Принятию этих постановлений предшествовала шумная пропагандистская кампания, требующая применения суровых мер по отношению к «летунам», «предельщикам» и «лодырям». С 14 декабря 1938 г. в центральной прессе стали появляться статьи «стахановцев», мастеров, директоров предприятий, повествующие об обилии в стране «вредителей», «лодырей», «прогульщиков» и «летунов» (см. рис. 1). Во многих статьях приводились примеры огромной текучести рабочих, составляющей на некоторых предприятиях 50 и более процентов в год от общей численности 11 .

Для затруднения перехода с одного предприятия на другое, 20 декабря 1938 г. было принято постановление СНК «О введении трудовых книжек», согласно которому администрация предприятий и учреждений должна была принимать на работу рабочих и служащих только при предъявлении трудовой книжки, где записывались сведения о переходе работника с одного предприятия (учреждения) на другое 12 . Двадцать восьмого декабря 1938 г. было

Динамика термина "вредитель" в редакционных статьях газеты "Правда"

(декабрь 1934 г. - декабрь 1938 г.)

Рис. 4

принято постановление СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле». В постановлении указывалось, что для «лодырей», «прогульщиков» и «рвачей, обманывающих государство», увольнение с предприятий за нарушение трудовой дисциплины «не является сколько-нибудь действенным наказанием, так как в большинстве случаев они немедленно устраиваются на работу на других предприятиях». Постановление устанавливало, что за «неприятие мер по укреплению трудовой дисциплины руководители предприятий, учреждений, цехов, отделов должны привлекаться к ответственности, вплоть до снятия с работы и предания суду» 13 . В данном случае образ «вредителя» выступал структурным элементом борьбы за ужесточение трудовой дисциплины на производстве.

Динамика функционирования образа «вредителя» в центральной периодической печати определялась политической конъюнктурой. Агитационно-пропагандистские кампании имели четко заданную целевую ориентировку и сформированную структуру. В числе наиболее крупных агитационнопропагандистских мероприятий, ориентированных на «борьбу с вредительством», можно выделить несколько блоков: «стаханов- ское движение»; открытые судебные процессы; пленумы ЦК ВКП(б) и кампания декабря 1938 г. по ужесточению трудовой дисциплины. В соответствии с этим можно утверждать, что образ «вредителя» использовался не только в качестве дополнительного обвинения в «контрреволюционных преступлениях» в контексте проведения открытых судебных процессов, но и как средство для решения задач социальной мобилизации. Партийное руководство выдвигало перед советскими людьми новые задачи, требовавшие мобилизации трудовых и производственных ресурсов для более эффективного функционирования советской экономики. «Чудо» трансформации отсталой страны в великую индустриальную державу мыслилось осуществить не столько на основе передовых для тех лет науки и техники, сколько на использовании механизма принуждения в советской идеологии.