Образ времени в различных культурах

Автор: Чугунова Светлана Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 7, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/146120441

IDR: 146120441

Текст статьи Образ времени в различных культурах

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

С позиций когнитивной науки метафора по природе – не языковое, а концептуальное явление, а метафорический язык является поверхностным проявлением концептуальной метафоры, т.е. способа думать об одной области через призму другой [4]. Сторонники теории «концептуальной метафоры» [21; 22], исходя из того, что практически в любом языке мира тем-поральность выражается метафорически в терминах трехмерного пространства ( за короткое время, в два часа, she finished the exam in two hours, the relationship lasted a long time ) или движения ( время летит, время плетется , the time for a decision has arrived, time seemed to stand still , Christmas is approaching ), приходят к выводу, что концепт времени – это высоко абстрактный концепт, продукт «чистой» мысли, артефакт, выводимый сознанием через сравнение наблюдаемых событий внешнего мира, таких как восход и закат солнца, смена времен года, колебание маятника, движение стрелок часов, движение колеса и т.д. и т.п. Иными словами, время – результат восприятия действительности и, следовательно, навязано нам извне. Такой подход согласуется с положениями экологической психологии Дж. Гибсона [14], в соответствии с которыми время – иллюзия, если не поддается непосредственному наблюдению.

Ранее (см. [5]) мы уже обращались к книге В. Эванса [11], в которой автор поддерживает феноменологическую точку зрения на природу времени [7; 17]. Он склонен полагать, что время не навязано нам извне, наоборот, оно есть фундаментальное свойство нашего мышления и составляет основу нашей когнитивной архитектуры. Темпоральный опыт является таким же базовым опытом, как и внешний сенсомоторный; он реально ощущается и предшествует концептуализации, а не следует из нее. Как вездесущая основа восприятия, как физиологический (нейронный) механизм, внутренний темпоральный опыт практически не осознается нами [15], но не осознавать еще не значит не чувствовать. Объяснением того факта, что в языке время зачастую выражается метафорически в терминах пространства или движения, может служить предположение о связи продуктов внутреннего опыта человека с его концептуальной системой посредством визуального кода [18; 19]. По мнению Р. Джекендоффа, субъективная информация о внутреннем телесно-психическом опыте проникает в концептуальную систему через визуальный, или пространственный формат, непосредственная же ее связь с концептуальной системой является сравнительно слабой. Эта опосредованная связь объясняет ту относительную бедность нашей способности облечь в язык внутренние переживания и весь внутренний физиологический опыт.

Поскольку мозг не обладает единым узлом в качестве интегрирующего центра для данных из разных модальностей, роль интегрирующего начала исполняет темпоральный код [8; 9]. Темпоральный код представляет собой временной интервал, в течение которого происходит одновременное колебание (вибрация) определенных нейронов, по которым поступает разрозненная информация. Такая скоррелированная вибрация известна как перцептуальный момент и длится от доли секунды до 2–3 секунд. Синхронизированные колебания нейронов, или перцептуальные моменты, являются сборочным механизмом, позволяющим получить целостный перцепт из импульсов, идущих по разным нейронам, отвечающих за детекцию несвязной информации, отчего отпадает необходимость в специальном участке мозга, где подобная «сборка» всегда имела бы место. Нескончаемая динамическая череда отображающихся событий, которые из фокуса сознания перемещаются в периферийный фокус, формирует темпоральный опыт человека. Отсюда делается вывод об основополагающей роли перцептуального момента как базового когнитивного механизма темпоральности [10; 28; 29; 36].

Психическая способность связывать текущий перцептуальный момент с предыдущим и удерживать их в памяти обеспечивает наше ощущение длительности ( duration ). Одним из первых мыслителей в западной традиции, связавших время и память, был, как известно, Св. Августин Аврелий [1]. Для Э. Гуссерля [17] темпоральность – это континуум из прошлого, настоящего и будущего. Текущее восприятие А вытесняется будущим восприятием В , в свою очередь А откладывается в памяти как А’ . Затем текущий момент В вытесняется моментом С , откладываясь в памяти как B’ , а сохраняемый момент А’ модифицируется в А’’ . Далее настоящий момент С вытесняется будущей перцепцией D и запоминается как в C’ , при этом B’ модифицируется в B’’ , А’’ – в А’’’ и так до бесконечности. Отсюда память постоянно перестраивается, любое изменение модифицирует всю цепочку. В современной когнитивной психологии считается, что перцептивная информация «на входе» интегририруется со схемами в памяти, перенастраивая последние для нового перцептивного опыта [13; 23].

Итак, различение перцепций как последовательных и удержание их в памяти позволяет индивиду связывать их в интервалы. Феноменологическая основа длительности позволила В. Эвансу [11] считать ее доминантным темпоральным значением: DURATION SENSE – the relationship lasted for a short time . В этой работе исследователь использует термины concept , meaning , sense в качестве синонимов, хотя в дальнейшем он четко разводит значение и лексический концепт (см. [12]). На примере лексемы time он выделяет также и другие темпоральные концепты: MOMENT SENSE – the time for action has arrived ; MATRIX SENSE – time flows on forever ; COMMODITY SENSE – they sold (bought) more advertising time ; MEASUREMENT-SYSTEM SENSE – they performed the dance to waltz-time ; EVENT SENSE – his time (=death) had come ; INSTANCE SENSE – this time, it was a bit more serious because I got a registered letter ; AGENTIVE SENSE – time reveals all . Все выделенные концепты моделируются в полисемантическую сеть, высвечиваю-

ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ

___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация »,7/2007___ щую их прямое или опосредованное образование от доминантного значения, но носитель языка может этого не осознавать.

В основе практически всех вновь образованных темпоральных концептов, а также более сложных когнитивных моделей темпоральности, лежит механизм эмпирической корреляции , позволяющий человеческому мышлению перерабатывать опыт с тем, чтобы в конечном счете репрезентировать его в языке [18]. Так, в языке наблюдается характерная корреляция количественной и вертикальной оценок; другими словами, для выражения количества используются лексические единицы, выражающие содержание концепта ВЕРХ-НИЗ : а) The stock prices went up. б) His test score wasn’t as high as he had hoped for . Подобная метафора объясняется восприятием внешнего мира: чем чего-то больше, тем оно зачастую вертикально выше (вода в стакане, апельсины в корзине). Эмпирическая корреляция вызывает концептуальную корреляцию и проявляется в языке, где часто количество замещает вертикальную оценку и наоборот, и это характерно для большинства языков мира [11]. Таким образом, метафора скорее основывается на соответствиях в чувственном опыте индивида, чем на сходствах, при этом область-источник и область-цель не связаны по своему существу [4].

Тесная корреляция между длительностью (внутренним темпоральным опытом) и длиной (внешним пространственным опытом) столь же очевидна, что и корреляция между количеством и высотой, ибо перцепция, как обосновывалось выше, темпоральна в своей основе. И хотя индивиду необязательна перцепция внешних изменений или движение, чтобы ощущать течение времени ( PROTRACTED DURATION : time drags when you have nothing to do ), часто та или иная деятельность сопряжена с движением, пересечением пространства. Время для нас ассоциируется или с перемещением вдоль прямой горизонтальной линии, или с самой линией, ведь человек – существо прямоходящее, естественная траектория движения которого предполагает перемещение вдоль горизонтальной оси. Поэтому мы говорим: it is a long journey / it is a long tim e, но мы не говорим: it is a tall journey / it is a tall time . Движение, перемещение играет для человека первостепенную роль, от способности воспринимать движущийся объект зависит его выживание. С самого рождения младенец воспринимает мир вокруг себя как бы в потоке еще до того, как научается самостоятельно передвигаться в пространстве. Таково устройство нашего зрительного аппарата ( the optic array ), которое не зависит от культурных и географических различий [14].

Все же понимание времени не может не быть обусловленным культурой, ибо представления человека о времени формировались на основе его практической и познавательной деятельности, которая всегда несла в себе национально-специфические черты, обусловленные историческими, религиозными, природно-географическими, социально-бытовыми особенностями [2]. В греческой классической традиции, а также в культуре ацтеков время ассоциировалось с кругом и имело циклический характер, так как связывалось с движением небесных светил [37]. Время как прямой путь,

ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ

___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация »,7/2007___ линия – это влияние христианской доктрины, унаследованной от иудейских верований [6; 35]. Это путь, у которого есть конечная цель – спасение души. Но и в современном мире есть культуры, для которых время движется по кругу: индуистская, проповедующая реинкарнацию [37], малагаси (Malagasy) на о. Мадагаскар. На основании изучения языкового ассоциативного поведения носителей английского, русского и казахского языков, а именно на основании анализа их реакций на слова-стимулы, входящие в семантическое поле «Время» С.В. Дмитрюк [2] делает вывод о цикличном восприятии времени в сознании казахов, линейном – в сознании англичан и циклично-линейном – в сознании русских. Однако представление о времени, движущемуся по кругу, проявляется и в английском языке: Christmas has come around again .

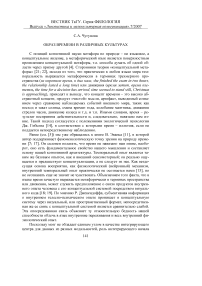

Темпоральный опыт перерабатывается не только в концепты, но и в более сложные когнитивные модели, способные структурировать в себе не только вышеуказанные темпоральные концепты, но и такие концепты, как PRESENT (НАСТОЯЩЕЕ), PAST (ПРОШЕДШЕЕ) и FUTURE (БУДУЩЕЕ) . Темпоральная когнитивная «модель движущегося времени» ( The Complex Moving Time model ), описанная в [11: 215] и представленная здесь на рис. 1, построена на корреляции ощущения длительности и восприятия движущегося объекта: несущейся мимо нас воды в реке, пролетающей птицы и т.д. При этом скорость движения может быть разной. Подобная корреляция не может не проявляться в языке, и она не зависит от культурных и/или географических различий. Практически во всех языках время отождествляется с движущимся объектом: Time flows on forever . Time flows by . В обоих примерах время выступает как некая объективная безграничная сущность ( MATRIX) . Но если в первом примере наблюдатель отсутствует, то во втором предлог by его предполагает. Поэтому зачастую в этой модели предполагается дейктический центр, по отношению к которому осуществляется движение (см. Ego на рис. 1).

Past Present Future

Ego

Рис. 1

Любопытно, но человек способен приписывать движение предметам, не претерпевающим движения на самом деле. Такое движение Л. Талми [33; 34] назвал фиктивным; оно давно исследуется в психологии. Например, когда мы сидим в поезде перед непосредственным отправлением, а в это время на станцию прибывает второй поезд, нам кажется, что движемся именно мы, а поезд напротив находится в покое. Подобные иллюзии получают выражение в языке: The road goes from London to Leeds. The fence crosses the field. The Great Wall of China zigzags its way across a subcontinent. The blackboard runs along the wall. Объяснением здесь может выступать динамическая природа нашего восприятия, а также принцип активной детерминации (active-determinative principle), по которому одни сущности признаются нами более активными по сравнению с другими. Так, в предложениях The sun is shining into the cave и The tree threw its shadow across the valley «солнце» и «дерево» признаются активными сущностями по сравнению с «пещерой» и «долиной», потому что эманируют свет и, во втором случае, тень. Другими словами, и солнце, и дерево ведут себя как живые деятельные начала, способные воздействовать на удаленный предмет (пещера/долина) посредством другого предмета (свет/тень), равно как человек посредством своей руки. Именно поэтому можно сказать I have a headache coming on, но нельзя сказать I am approaching a headache. Головная боль действительно оказывается в нашем представлении более активным началом, чем даже человек, так как одним усилием воли с нею не справиться.

Мы уже говорили о том, что «модель движущегося времени» структурирует в себе различные темпоральные концепты, такие как DURATION и MATRIX – time flows on , или DURATION и его варианты: PROTRACTED DURATION ( ЗАТЯНУТАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ) и COMPRESSED TIME ( СЖАТОЕ ВРЕМЯ ) – today has just flown past; how different from yesterday when the time just seemed to crawl , или DURATION и MOMENT – the time for action has arrived , DURATION и EVENT – his time (=death) had come , и другие. MATRIX выступает в роли некоего каркаса для темпоральных моментов и событий, который можно сравнить с текущей водой в реке, что в свою очередь несет в себе листья и ветки (см. серые шары на рис. 1). Именно эта метафорическая модель лежит в основе «абсолютного времени» И. Ньютона, ибо субъективное ощущение разной скорости течения времени и событий приводит к мнению, что объективное абсолютное время должно двигаться с постоянной скоростью без замедлений или ускорений.

Ego коррелирует с PRESENT: from my vantage-point here in 2007 the Middle Ages seems like a bleak place. В большинстве языков FUTURE концептуа-лизуется в терминах локализаций перед дейктическим центром (she has a bright future ahead of her), PAST – позади него (don’t look back, the past was bleak). То, что у людей, как и других приматов, высоко развита зрительная модальность по сравнению с другими модальностями, например, запахом и слухом, и то, что глаза находятся впереди, имеет первостепенное значение для человека и связано с его передвижением вперед; следовательно, передняя и задняя оси человеческого движения являются асимметричными. Таким образом, наши цели и, следовательно, будущее оказываются перед нами, тогда как настоящее – здесь и сейчас. И эта корреляция имеет эмпирический характер. Отсюда, если концепт PRESENT структурирует в себе смысл/концепт ‘here’ (‘здесь’), то концепт FUTURE структурирует в себе смысл ‘in-front-of’ (‘впереди’) – the years ahead of us will be difficult. Концепт PAST структурирует в себе смысл/концепт ‘behind’ (‘позади’), так как будущее движется навстречу нам и оказывается за нашей спиной, превращаясь в прошлое – my childhood is behind me.

Выражения такого рода в языке говорят о том, что концепты FUTURE, PAST и PRESENT структурируют в себе не столько опыт движения, сколько пространственный опыт, непосредственно зависящий от направления нашего зрения, обращенности нашего лица [27]. Аналогичные факты из самых разных языков, как родственных, так и не родственных, таких как японский, китайский, банту, полинезийский, Wolof (Niger-Congo) и других, свидетельствуют об универсальности этого когнитивного механизма, когда сознание учитывает корреляцию на эмпирическом уровне между целью и ее местоположением перед нами и нашими прошлыми достижениями, прошлым опытом, который остается за спиной [11]. Однако есть языки с обратной корреляцией и, следовательно, концептуализацией [22; 24].

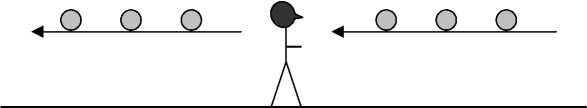

Например, в языке Aymara, на котором говорят американские индейцы в Андах на севере Чили, Перу, Боливии, будущее ассоциируется с тем, что оказывается сзади, за спиной, а прошлое «видится» впереди. Так, слово nayra означает ‘прошлое’, а также ‘перед’ и ‘глаз’, а слово q’ipa – ‘будущее’, а также ‘зад’, ‘спина’, ‘сзади’. Выражение nayra mara , которое означает ‘прошлый год’, дословно переводится как ‘год впереди’ [11; 20; 26; 32]. Жестикуляция носителей этого языка подтверждает языковые факты. Настоящее этот народ ассоциирует с передней частью своего тела и, имея его в виду, представители этого этноса указывают на свою грудь. Имея в виду прошлое, они машут рукой вперед, будущее – назад, через плечо. Если имеется в виду недавнее прошлое, то Аймара указывают прямо перед собой, если далекое, то далеко вперед. Объясняют они это тем, что прошлое они видели, а будущее – еще нет. Отсюда здесь имеет значение корреляция между тем, что было и зрительным участием в этих событиях. Положение цели перед дейктическим центром не играет здесь никакой роли, хотя в большинстве языков оно имеет фундаментальное значение. При этом носители языка Аймара верят только той информации, которую говорящий или третье лицо видели собственными глазами. Например, если вы сообщите, что Колумб открыл Америку, вас могут спросить, видели ли вы это [26]. Таким образом, наблюдается высокая корреляция между видением и знанием: KNOWING IS SEEING [11]. Думается, вариант «модели движущегося времени» ( The Complex Moving Time model ) для народа Аймара можно представить с помощью предлагаемой нами схемы (см. рис. 2).

Past

Present

Future

Ego

Рис. 2

В итоге мы видим, что концепты PRESENT, FUTURE, PAST вовлекают в свое содержание зрительный пространственный опыт во всех культурах, но при этом акцентируются различные его аспекты. Все это говорит о том, что данные темпоральные концепты, как и более сложные темпоральные когнитивные модели, оказываются, с одной стороны, базовыми, общечеловеческими, структурирующими в себе опыт, навязанный нашей биологической организацией, но с другой стороны, они обусловлены культурой.

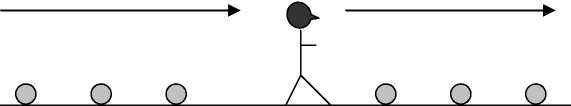

Еще одной эгоцентрической (Ego-based models) темпоральной когнитивной моделью является так называемая «модель движущегося эго» ( the Complex Moving Ego model ), которая, как и предыдущая, была выделена в рамках теории концептуальной метафоры [11: 219]. Эта модель основывается на метафоре времени и неподвижной сущности, через которую или мимо которой проходит субъект (ego). Он идет из прошлого в будущее через настоящее, мимо временных событий, которые можно сравнить с верстами или вехами или дорожными указателями (см. рис. 3). Так же, как предыдущая модель, «модель движущегося эго» может интегрировать в себе такие концепты, как MATRIX, EVENT, MOMENT, DURATION, PRESENT, PAST, FUTURE : We are moving up on Easter . We are fast approaching Christmas. We are getting close to the start of the school year. She is past her prime . Здесь также может быть большое число культурно обусловленных концептов: EASTER, C HRISTMAS, THE START OF THE SCHOOL YEAR, PRIME и т.д. (ср. We are fast approaching Christmas. Christmas is fast approaching . Или We are getting close to the start of the school year. The start of the school year is getting close. Или She is past her prime . Her prime is in the past ).

Past Present Future

Ego

Рис.3

Важно отметить, что эти модели не трансформируются абсолютно одна в другую. Например, «модель движущегося эго» не интегрирует концепты PROTRACTED DURATION и COMPRESSED TIME. Вместо этого концептуа-лизуется величинность времени (MAGNITUDE): We’ll have an answer within two weeks. The meetings were spread out of over a month. Кроме того, можно сказать We are moving up on Easter, но нельзя сказать Easter is moving up on us. Последний пример демонстрирует действие принципа активной детерминации, по которому человек не может восприниматься как менее активное начало, чем событие. Следует также согласиться с В. Эвансом [11] в том, что обе темпоральные когнитивные модели интегрируют в себе не только общечеловеческий, но и специфический культурно-языковой опыт и, следовательно, проявляются в различных языках по-разному. Так, по-русски мы не говорим: Мы приближаемся к пасхе, хотя Приближается пасха для нас совершенно естественное выражение, как и выражение Мы получим ответ в течение двух недель.

В любом случае, когнитивные модели, направляющие языковое поведение носителей той или иной культуры, оказываются куда более неоднородными. В том же английском языке можно встретить фразы, которые типичны, скорее, для Аймара. С точки зрения автора статьи [20], анализ фразы We are at 20 minutes ahead of 1 p.m. , означающей It’s now 12:40 p.m. , показывает, что говорящий рассматривает будущее ( 1 p.m. ) позади, если помещает себя впереди него ( ahead of ). Подобная неоднозначность обнаруживается и в такой фразе, как Wednesday’s meeting was moved forward two days . На вопрос относительно перенесенного дня недели половина носителей английского языка ответит Monday , другая половина – Friday [Op. cit.]. Действительно, ответ Monday может считаться противоречащим англоязычному мировосприятию, если последнее рассматривает будущее в перспективе, и направление forward должно предполагать «дальше от себя в будущее». Однако мы полагаем, что противоречия здесь нет, поскольку если еще раз обратить внимание на рис. 1, то нетрудно заметить, что в большинстве языков мира скорее всего должна наблюдаться корреляция между понятиями ближе , впереди и раньше . Если сегодня воскресенье, то понедельник и ближе к нам, и раньше вторника. Поэтому англоязычная лексическая единица forward может означать ничто иное как ‘ раньше’ в том смысле, что ‘ ближе’ к настоящему. Это же рассуждение можно отнести и к ahead of 1 p.m. – ‘перед часом’ значит лишь ‘раньше часа’.

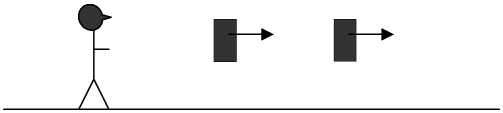

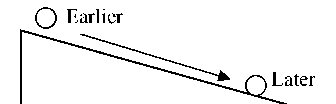

В английском, русском и других языках проявляется еще одна модель темпоральности – «модель временной последовательности» ( the Complex Temporal Sequence model ), в которой разные события оцениваются относительно друг друга [11; 25]. Здесь точкой отсчета (дейктическим центром) для события становится не Ego, а другое событие [11: 229] (см. рис. 4). В этой модели визуальный опыт, перцепция объекта как движущегося перед другим объектом или позади него, имеет не меньшее значение, чем в предыдущих моделях. Кроме того, поскольку события движутся, им приписывается агентивность: February is/comes after January. Февраль следует за январем. Spring is/comes before summer. Весна предшествует лету. In a soccer match half-time precedes full-time. In Britain’s antiquated pub licensing laws, the calling of time follows the bar tender’s ten minute warning that time will be called. В данной модели концепт BEFORE ( ПРЕЖДЕ, ПЕРЕД ) коррелирует с концептом EARLIER (РАНЬШЕ ), а концепт AFTER (ПОСЛЕ, СЛЕДОМ

ЗА ) – с концептом LATER (ПОЗЖЕ ). Отсюда, с нашей точки зрения, эта модель может рассматриваться в качестве своего рода фрагмента «модели движущегося времени», когда время направлено на субъекта.

______о______о_____о_______к

Рис.4

В отличие от английского и, заметим, русского языков, в западноафриканском языке Hausa имеет место обратная концептуализация ([11] со ссылкой на – [16]): более раннее, предшествующее событие выражается в терминах after/behind , а более позднее, последующее событие выражается в терминах before/in front of : Ranar Talata gaba da ranar Littinin ( gaba – before/in front of) = Tuesday is before/in front of Monday. Ranar Littinin baya da ranar Talata = Monday is after/in back of Tuesday ( baya – in back of/after). К. Хилл [16] объясняет такую странность с точки зрения носителя английского языка тем, что для носителя Hausa объекты, лишенные выраженной оси «перед-зад», например, дерево, камень и т.д., включая временные события, следуют друг за другом (in-tandem alignment): более отдаленный от наблюдателя предмет находится (движется), с его точки зрения, перед ( in front of ) более близким предметом, тогда как более близкий предмет находится (движется) позади ( in back of ) более отдаленного (см. рис. 5 по [11: 233]).

В отличие от западно-африканского языка Hausa, в английском языке овнешняется другой перцептивный паттерн взаимодействия объектов (в широком смысле слова). В данной модели ( the Complex Temporal Sequence model ) наблюдатель «смотрит не в спину» движущимся временам (intandem alignment), как в случае с языком Hausa, а «в лицо» движущимся на него из будущего временным событиям (mirror-image alignment – см. рис. 1). В то же время, по свидетельству К. Хилла [16], и в языке Hausa встречаются выражения, овнешняющие «зеркальный» (mirror-image alignment) перцептивный паттерн: Dauda zai zo bayan Saratu ta fita = David will come after Sarah leaves ( bayan – later than). Ситуацию, подобную этой, К. Хилл назвал «закрытой» (closed).

ranar Littinin ranar Talata

Monday Tuesday

Рис.5.

Таким образом, в этой модели важно не общее направление рассматриваемых событий – в прошлое или будущее, а их рядоположение, направленность по отношению друг к другу и наблюдателю. Поэтому эта модель не интегрирует концепты PAST, FUTURE , хотя это не значит, что мы не можем проецировать на события свой ракурс: FUTURE или PAST MATRIX . «Модель временной последовательности» может интегрировать и такие концепты, как EVENT, MOMENT , а также дни недели, месяцы, праздники и другие временные события [11]. И все же не согласимся с В. Эвансом в том, что эта модель не является эгоцентрической. Все рассмотренные выше примеры, разве что кроме самого последнего из языка Hausa, убедительно, на наш взгляд, демонстрируют потенциальное наличие наблюдателя, который, собственно, и оценивает события относительно друг друга.

Еще одним ярким случаем культурной специфичности образа времени в сознании целого народа может служить японский язык [31], а также язык северных провинций Китая мандарин (Mandarin) [38]. Последние, в отличие от вышеприведенных примеров, обнаруживают факт ассоциирования движущихся темпоральных событий в сознании носителей этих языков с движением не по горизонтальной, а по вертикальной оси. Так, в японском языке прошлое оказывается выше, чем настоящее: ima kara sanbyaku-nu sakanoboru, Edo-jidai dearu now Abl. 300-years ascend-back Conj. Edo-era be (= Ascending 300 years from now is the Edo era ) . И всегда более «старшее» событие оказывается выше на вертикальной оси более «молодого» события: Kamakura-jidai kara yonhyaku-nen kudaru to, Kamakuru-era Abl. 400 years descend Conj. Edo-era dearu be (= Descending 400 years from the Kamakura era is the Edo era ). Примеры из языка Mandarin также демонстрируют вертикальное соотношение, в котором более раннее событие оказывается выше более позднего (см. рис. 6 по [11: 236]): shang-ban-tian (= upper-half-day), что значит «утро»; xia-ban-tian (= lower-half-day), что значит «день»; shang-ban-yue (= upper half of the month), что значит «первая половина месяца»; xia-ban- yue (= lower half of the month), что значит «вторая половина месяца».

Earlier

Later

Рис.6

Считается, что в основе такой концептуализации лежит визуальный опыт склонов (slopes). Когда мы находимся на возвышении, сила гравитации заставляет нас двигаться (катиться) вниз. Движение занимает определенный промежуток времени, в котором крайние временные точки находятся в соотношении «выше/раньше – ниже/позже» [11; 25; 31]. Что касается соположения образов времени и символа горы (холма) в японской культуре, то оно является знаковым для нее, так как горы являют собой наглядную презентацию одной из самых полисемантичных ее мифологем, на формирование которой оказали влияние различные факторы, в том числе и религия: достаточно вспомнить изображения Будды, сходящего с гор, – образ внезапно открывающегося будущего [3].

В итоге можно усомниться в абсолютной бесспорности утверждения о том, что ментальная организация темпоральных отношений действительности вызывает бóльшие сложности у человека, чем организация пространственных отношений, которые в бóльшей степени основываются на перцепции и поддерживаются такой стратегией, как образность [30]. Ведь из всего сказанного выше следует, что образность уже темпоральна в своей основе, и не только время зависит от пространства в том смысле, что концептуализация темпорального опыта и его осознание невозможны без опоры на внешний сенсомоторный опыт – причем не потому, что это результат языковой игры, сочный литературный прием, а потому что человек не может не зависеть, хотя и в меньшей степени, чем остальные обитатели планеты, от внешней среды и вынужден постоянно ее считывать. И наоборот, само адекватное восприятие внешних стимулов и выработка опережающих антиципирующих стратегий, позволяющих человеку выживать, находятся в непосредственной зависимости от согласованной работы внутренних физиологических механизмов, нейронных ритмов, или внутренних биологических часов, от особенностей памяти связывать и различать текущее и предыдущее восприятия.