Образный тренинг как средство развития и диагностики креативных качеств

Автор: Нарбутовских И.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 3-4 (48-49), 2007 года.

Бесплатный доступ

Автором с позиций подхода к образованию как созданию образа человека исследуются проблемы креативности детей. В качестве средства развития креативных качеств и одновременно диагностической процедуры предлагается образный тренинг.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136380

IDR: 147136380

Текст краткого сообщения Образный тренинг как средство развития и диагностики креативных качеств

Автором с позиций подхода к образованию как созданию образа человека исследуются проблемы креативности детей. В качестве средства развития креативных качеств и одновременно диагностической процедуры предлагается образный тренинг.

Осознание самоценности ребенка в современной педагогике привело к развитию социально-креативного обучения, являющегося одной из форм реализации главного принципа педагогики — гуманизации образования, к включению образной педагогики в содержание образования.

При качественном подходе к образованию как созданию образа человека исследователь занимает особую позицию, согласно которой ребенок не объект исследования, а личность со своим миром образов и переживаний. В противном случае происходят выхолащивание человеческого начала, рационализация отношений к себе, другим людям, к миру.

Иной взгляд на образ человека — как человека-творца — влечет за собой изменение качества образования: образование (от слова «образ») есть восстановление целостности человека в различных областях его деятельности.

Признание творчества ценностью, жизненной необходимостью обеспечивает полноту вхождения каждого ребенка в многообразный мир. В числе характеристик результатов образования все чаще называются мобильность, готовность к самосовершенствованию, навыки самостоятельной ориентации в мире, способность к самообучению и критической самооценке, навыки самостоятельного поиска и освоения новых знаний, успешность выполнения творческих заданий и пр. Вместе с тем в ребенке сохраняются черты, значимость которых признавалась всегда. К ним, бесспорно, следует отнести креативные качества.

Исследователями под креативностью понимаются способность к созда нию нового материального или духовного продукта деятельности, процесс получения оригинального продукта (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), определенные качества личности (Д. Гилфорд, И. Я. Лернер), процесс деятельности (Л. М. Каган, Я. А. Пономарев). Применительно к образовательному процессу креативность трактуется как форма деятельности детей, направленная на создание качественно новых для них ценностей, важных для формирования личности (С. М. Михайлов).

Предпосылками детского творчества являются гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность(способность отказаться от непродуктивных стратегий на основе самооценки), способность к целостности восприятия (И. Я. Лернер, Я. А. Пономарев). Задатки креативных качеств присущи любому нормальному ребенку, хотя их проявления колеблются от ярких (талант) до скромных, малозаметных.

Мы придерживаемся позиции, согласно которой для развития креативных качеств, накопления творческого опыта необходимо конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для творческого решения. Наше исследование проводилось с детьми 5—6 лет в процессе художественной деятельности.

Развитие креативных качеств — это расширение интеллектуальных способов деятельности и развитие синтетической способности мышления у субъектов образовательного процесса. Оно предполагает обращение к средствам педагогической диагностики. Качества личности

проявляются в деятельности, и педагогу важно знать уровень их развития у ребенка. Именно этим вызвано достаточно широкое применение в практике элементов педагогической диагностики. Однако в большинстве случаев она рассматривается как внешняя процедура, не связанная с личностным развитием ребенка. Между тем еще К. Д. Ушинский полагал, что диагностика не является нейтральной по отношению к воспитательному процессу, а влияет на развитие личности. Поэтому она должна качественно меняться от репродуктивной к самодиагностике, когда педагог лишь организует процесс, а ученик учится и осуществляет оценку сам.

Следует отметить, что влияние диагностических процедур на развитие креативных качеств детей еще не стало предметом специального изучения. Из исследования А. С. Белкина, И. С. Зиминой известно, что диагностические процедуры могут положительно влиять на эмоциональное состояние ребенка, быть нейтральными или сопровождаться депрессивными эмоциональными переживаниями. В. И. Яковлева, Н. А. Сафронова и др. достоверно показали, что у значительного количества детей при использовании диагностических средств наступают депрессивные эмоциональные переживания, негативно отражающиеся на их состоянии и развитии. Возникает проблема гуманизации педагогической диагностики, рассмотрения ее с позиций влияния на развитие личности и как средства целенаправленного развития личностных качеств.

Современная педагогическая практика имеет дефицит подобных интегративных по своим функциям средств. С другой стороны, все шире в педагогический обиход внедряется тренинг — одна из быстроразвивающихся форм образования, отвечающая принципу гуманизации. Она построена на обращении к личному опыту ребенка и диалоговом взаимодействии со всеми участниками и в силу этого может одновременно служить как средством диагностики, не травмиру ющим психику ребенка, так и средством целенаправленного развития личностных качеств, поскольку является одной из естественных форм образовательного процесса. Несмотря на то что тренинг обладает значительным развивающим и диагностическим потенциалом, он недостаточно изучен с позиции использования для развития креативных качеств детей, организации художественной деятельности.

Поиск средств и форм организации деятельности, направленной на развитие и диагностику креативных качеств детей, привел нас к моделированию нового педагогического средства, получившего название образный тренинг и рассматриваемого как средство и форма освоения жизнедеятельности через проживаемый образ.

Образный тренинг строится как форма совместной креативно-диагностической деятельности педагога и ребенка, содержательно обеспечивающая развитие и диагностику креативных качеств у последнего и не оказывающая негативного влияния на эти качества. Его основу составляют вариативно-усложняющи-еся действия с образами в ситуационноролевых играх. Реализация образного тренинга проходит в форме активного диалога с ребенком, инициируя его становление как субъекта деятельности.

Принцип единства креативной и диагностической составляющих, заложенный в образном тренинге, позволяет оказывать только положительное влияние на развитие креативных качеств ребенка, так как он является естественной формой организации деятельности детей и одновременно средством диагностики развития этих качеств.

Образный тренинг раскрывает организацию вариативно-усложняющихся педагогических ситуаций включения детей в деятельность через идентификацию ими себя с многообразными ролями (художника, сказочного героя, явления природы, животного и пр.) и обеспечивает диагностику развития креативных качеств по уровню овладения способами деятельности: а) действия по аналогии, б) действия на основе комбинирования, в) действия на основе видения, постановки и решения собственной задачи, отвечающей возникшему образу. Он предоставляет возможность обрести индивидуальный творческий опыт в процессе диагностирования динамики развития креативных качеств детей. Реализация диагностической процедуры в естественных формах образовательного процесса способствует целенаправленному развитию данных качеств.

Освоение индивидуального опыта жизнедеятельности через внутренне переживаемый образ формирует человека-творца.

Включение в деятельность через последовательность вариативно-усложня-ющихся педагогических ситуаций при свободном выборе способа деятельности (действий по аналогии; действий на основе комбинирования; действий на основе внутреннего видения, постановки и решения собственной задачи, отвечающей проживаемому образу) обеспечивает одновременно развитие креативных качеств детей и диагностику динамики их развития.

Осознанность целостной природы самого творчества, возможность описания картины мира с позиции творчества, многомерность и неоднозначность явных и скрытых элементов и связей образовательного процесса заложены в образном тренинге.

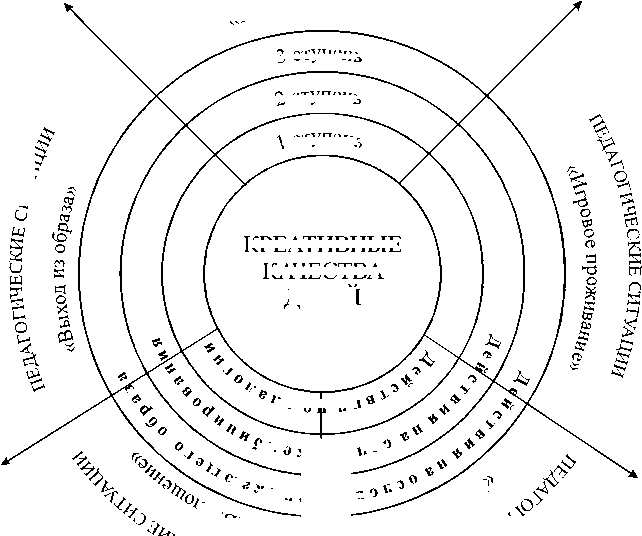

Модель образного тренинга — это образ снежинки (рисунок), каждый элемент которой необходим и достаточен для описания образовательного процесса. Пять лучей снежинки — пять содержательно усложняющихся линий, в которых заложены типовые педагогические ситуации. Модель — это знаковый образ явления, в котором фиксируются наиболее существенные его элементы и связи и который может выступать дальнейшим образцом деятельности. Под педагогической ситуацией нами понимается целенаправленное сочетание действий и условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельного ребенка, так и группы в целом.

Рассмотрим подробнее содержание образного тренинга.

Педагогические ситуации «Вхождение в образ»

Дидактическая задача: инициировать доверие, интерес, искренность через внесение элемента удивления, личного переживания и пр.

Содержание: 1-я ступень — принятие правил игры; 2-я ступень — соотнесение роли и правила; 3-я ступень — инициирование художественной деятельности детьми. Усложнение происходит от повтора за педагогом до самостоятельного построения ситуаций детьми.

Условия: образцы игр, упражнений, действий, эмоциональные ряды.

Креативно-развивающая составляющая педагогической ситуации: развитие взаимодействия работы мышления и мелкой моторики руки, качества сосредоточенности, концентрации внимания на художественной деятельности.

Диагностическая составляющая педагогической ситуации: актуальный опыт знаний, умений, навыков, умение перевоплощаться, умелость руки.

Планируемый результат: развитие внутренней сосредоточенности, концентрации внимания на художественной деятельности.

Педагогические ситуации «Игровое проживание образа»

Дидактическая задача: инициировать творческую активность.

Содержание: 1-я ступень — игры в образы на основе предложенных образцов, ролей; 2-я ступень — игры в образы на основе комбинирования действий и ассоциаций; 3-я ступень — игры в образы на основе инициативы ребенка. Усложнение происходит от простого количественного использования ассоциаций из опыта ребенка и смежных дисциплин до самостоятельного нахождения ассоциаций в ближайшем окружении для начала художественной деятельности.

■огическиесит^

рождение в обРа3))

3 ступень

2 ступень

\ ступень

^в о н W

»5°

КРЕАТИВНЫЕ

КАЧЕСТВА

^6

^Nn й’

^°9»

^V°TW3U

Я ; Я О

ИИПУ^°

ДЕТЕИ

'"*Ht0

я э я 0

Ситуационно-ступенчатая модель образного тренинга

Условия: образцы игр анимационных, драматизаций, имитационных, ассоциативных, перевоплощений.

Креативно-развивающая составляющая педагогической ситуации: развитие образного мышления, диапазона ассоциативной памяти, сенсорики, умения соотносить роль и правило.

Диагностическая составляющая педагогической ситуации: количество и качество ассоциаций, гибкость мышления.

Планируемый результат: индивидуальный выбор решения темы, приобретение опыта переживания, навыка спонтанного реагирования.

Педагогические ситуации «Ситуация выбора»

Дидактическая задача: инициировать поиск и выбор.

Содержание: 1 -я ступень — осуществление выбора на основе предложен ных образцов; 2-я ступень — осуществление выбора на основе пересечения внешних и внутренних задач; 3-я ступень — осуществление выбора для целенаправленного воплощения своего образа. Усложнение происходит от простого количественного выбора с качественным усложнением, смешиванием материалов, техник, жанров до самостоятельной художественной деятельности по образу, возникшему от «изобилия» материала или предложенных техник.

Условия: образцы художественных материалов, техник, жанров изобразительного искусства.

Креативно-развивающая составляющая педагогической ситуации: развитие взаимодействия зрительного образа и его воплощения, развитие качеств при определении ребенком своих возможностей в выборе материала, техник и пр. для реализации своего образа.

Диагностическая составляющая педагогической ситуации: способность выбора способа деятельности, материала, техники и пр. в соответствии с возникшим образом.

Планируемый результат: осознание ребенком своих возможностей в оценке материала, техник, приемов и пр. для реализации своего образа.

Педагогические ситуации «Воплощение»

Дидактическая задача : осуществить деятельность по трем ее качественным ступеням.

Содержание: 1-я ступень — действия по аналогии; 2-я ступень — действия на основе комбинирования; 3-я ступень — действия на основе возникающего образа. Усложнение деятельности происходит по трем ее качественным ступеням и зависит от темпа развития креативных качеств.

Условия: дифференцированные образцы заданий; образцы действия по аналогии, на основе комбинирования, на основе проживаемого образа.

Креативно-развивающая составляющая педагогической ситуации: развитие качеств в зависимости от выбранных действий:точности, последовательности, настойчивости в реализации образа.

Диагностическая составляющая педагогической ситуации: ступени творческой деятельности в зависимости от выбранных действий.

Планируемый результат: приобретение опыта творческой деятельности

Педагогические ситуации «Выход из образа»

Дидактическая задача: инициировать оценку соответствия полученного продукта художественной деятельности возникшему образу, приобретенного опыта переживания.

Содержание: 1-я ступень — рефлексия, беседы по образцу; 2-я ступень — рефлексия, беседы по образцу с добавлением самостоятельных суждений детей; 3-я ступень — выражение ребенком своего внутреннего переживания, состояния. Усложнение происходит от описательного характера изображения.

Условия: образцы игр, упражнений, действий, эмоциональные ряды.

Креативно-развивающая составляющая педагогической ситуации: развитие взаимодействия работы мышления и мелкой моторики руки, развитие качества сосредоточенности, концентрации внимания на художественной деятельности.

Диагностическая составляющая педагогической ситуации: актуальный опыт знаний, умений, навыков, умение перевоплощаться, умелость руки.

Планируемый результат: развитие внутренней сосредоточенности, концентрации внимания на художественной деятельности.

Каждая педагогическая ситуация может служить «входом» в образовательный процесс и «выходом» из него и, наоборот, началом и концом тренинга. Ребенок сам выбирает сложность выполнения каждого элемента и через какое-то время проводит элемент этого тренинга с другими детьми. Общие приемы проведения тренинга основаны на исследованиях Д. Б. Эльконина. Это приемы переноса значения одного предмета на другой; соотнесения роли и правила, т. е. жесткой регламентации правил при широком просторе для индивидуального творчества; образных сравнений (визуализации), вызывающих слуховые, зрительные, осязательные, тактильные и другие ассоциации (представления); использования образного языка других искусств; смены деятельности как способа снижения утомляемости; смены последовательности ситуационных ролей для предупреждения развития стереотипа мышления; постоянного обновления зрительного ряда; использования сценария и пр.

Качественная характеристика ступеней дает возможность осуществлять диагностику по проявлениям детей в деятельности.

1-я ступень — базовый уровень развития креативных качеств: у ребенка ассоциаций нет или ограниченное количество, гибкость мышления характеризует репродуктивный процесс, ребенок не реализует себя в образных ситуациях, неустойчив в выборе материала и техники изображения, ему не нравятся свои работы или он выражает односложную оценку своих работ, не может самостоятельно организовать свою художественную деятельность, которая осуществляется по аналогии.

2-я ступень — расширенный уровень развития креативных качеств: ребенок высказывает ассоциации из разных областей знаний, гибкость мышления отражает продуктивный процесс, ребенок проявляет себя в образных ситуациях, выбирает материал и технику изображения в соответствии с возникшим образом, способен самостоятельно оценить свою деятельность по полярному признаку «хорошо — плохо» и описать свое эмоциональное состояние в процессе художественной деятельности, участвует в самоорганизации деятельности «художника»; художественная деятельность осуществляется на пересечении решения внешних и собственных задач.

3-я ступень — креативный уровень развития креативных качеств: ребенок высказывает ассоциации из разных областей знаний, может их соединить, выбрать в соответствии с заданной темой и своим личным опытом, гибкость мышления отражает творческий процесс, ребенок с удовольствием проявляет себя в образных ситуациях, целенаправленно ведет поиск материала и техники изображения в соответствии с возникшим образом, способен описать свои переживания в процессе художественной деятельности, осмыслить и оценить собственный внутренний мир, соответствие результата возникшему образу; сам организует художественную деятельность; художественная деятельность осуществ ляется им как постановка и решение своей задачи.

Основными показателями креативных качеств в проведенном исследовании с детьми 5—6 лет в процессе художественной деятельности стали продуктивность и самооценка.

Критерии продуктивности: а) мышление — широта ассоциативного ряда, гибкость, б) проявление в деятельности — поиск и выбор материала в зависимости от образа, выбор способа деятельности: по аналогии, как решение задачи, как видение, постановка и решение собственной задачи. Критерии самооценки: а) высказывания ребенка — этапы развития самооценки (любование; недифференцированное отношение ребенка к оценке своей деятельности; появление свойства самостоятельной оценки по полярному принципу «хорошо — плохо»; появление свойства самооценки не только действий, но и различного рода выразительных состояний в художественной деятельности; появление самосознания, т. е. способности осмысливать и оценивать собственную внутреннюю жизнь; б) самоорганизация — организация художественной деятельности учителем, дошкольниками с помощью взрослого или сверстника, самостоятельная организация художественной деятельности.

Гуманизация образования — актуальное направление в области теории педагогики и практики, открывающее большие возможности для разработки и применения активных форм взаимодействия педагога и детей. Его актуальность обусловлена необходимостью развития креативных качеств, которые затрагивают все аспекты деятельности человека. Творческий взгляд на исследование открывает перспективу дальнейшей разработки и обеспечения образовательного процесса диагностическими средствами, отражающими какой-либо вид деятельности.

Поступила 23.11.06.