Образование как структурный компонент человеческого капитала

Автор: Касаева Татьяна Владимировна, Есанкулова Диана Анзоровна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Горизонты новой экономики

Статья в выпуске: 2 (30), 2020 года.

Бесплатный доступ

Возникновение категории «человеческий капитал» на фоне ускоряющегося научно-технического прогресса и активизации интереса ученых к роли и значению человека в экономике было подготовлено предшествующим развитием экономической теории - результатами исследований таких понятийкак «производительный труд», «рабочая сила», «персональный капитал», «трудовые ресурсы». Определение феномена человеческого капитала и более глубокое осмысление его предназначения, а также изучениеаспектов, связанных с его использованием, невозможно без анализа его структуры с выделением капиталаобразования, как основополагающего компонента. Формирование человеческого капитала представляет собой процесс становления, накопления и использования человеческого капитала индивидов в целях получения благ, необходимых для восстановленияресурсов членов семьи и воспроизводства человеческого капитала, отвечающего текущим требованиям экономики. Традиционно, образование помогает людям адаптироваться к меняющейся экономической среде-выращивает у людей когнитивные способности. От того, как меняется экономика, зависит экономическаяотдача от образования. Наличие хорошего образования стимулирует тех, для кого оно является нормой, кинвестициям в свой человеческий капитал и побуждают людей применять имеющиеся у них знания и навыки для определенных целей.

Человеческий капитал, структура человеческого капитала, образование, навыки, знания

Короткий адрес: https://sciup.org/143171113

IDR: 143171113 | УДК: 330.1 | DOI: 10.31775/2305-3100-2020-2-12-16

Текст научной статьи Образование как структурный компонент человеческого капитала

There is no conflict of interest

В настоящее время, автоматизирование многих производств и бизнес-процессов способствует «выталкиванию» человеческих ресурсов за счет использования новейших технологий и замещения рабочей силы не только в процессе выполнения простейших рутинных операций, но и для осуществления контрольных и управляющих функций, традиционно выполняемых человеком. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, представленному в отчете «The Future of Jobs» к 2020 году количество рабочих мест в мире может сократиться на 5 млн. Но многие аналитики считают, что речь идет не о простом уменьшении числа рабочих мест за счет автоматизации и роботизации, а об изменении структуры рынка труда, в результате которого будут востребованы специалисты с навыками и профессиональным образованием, соответствующими «новой» экономике – экономике знаний [1]. Она базируется на использовании знаний и человеческого капитала, которая составляет почти половину всего совокупного богатства России – 46% и направлена на повышение качества жизни, развитие высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг, которые служат основным фактором роста экономики развитых стран и обуславливают их опережающее развитие в сфере науки, образования, здравоохранения, безопасности и социального обеспечения1 [2].

Определение феномена человеческого капитала и более глубокое осмысление его предназначения, а также изучение аспектов, связанных с его использованием, невозможно без анализа его структуры.

|

Человеческий капита л |

|

|

Капитал образования |

Капитал мотивации |

|

Капитал здоровья |

Капитал обладания информацией |

|

Капитал миграции |

Капитал подготовки на производстве |

Рисунок 1. Подход Г. Беккера к вопросу о структуре человеческого капитала

Несмотря на несомненную научную и практическую значимость разработанной Г. Беккером структуры человеческого капитала (рис. 1), необходимо отметить, что, по нашему мнению, утверждение ученого о равнозначности ее компонентов не бесспорно. Так отдельные составляющие – капитал подготовки на производстве, обладание экономически значимой информацией, капитал миграции

– являются производными от других, таких как капитал образования, капитал здоровья и мотивация экономической деятельности [3, 10].

Капитал образования как совокупность навыков, умений, интеллекта, здоровья и профессионализма большинством исследователей признан основополагающим в формировании человеческого капитала.

Значимость капитала образования как основополагающего компонента человеческого капитала обусловлена, на наш взгляд, тем, что именно он определяет уровень получаемого дохода индивидуума. Несмотря на эволюцию взглядов к трактовке понятия человеческого капитала и усложнение его структуры, включение в его состав таких компонентов, как здоровье, культура и др., именно образование и навыки выступают по мнению большинства исследователей необходимым условием его функционирования [4, 12, 13]. Чем выше образовательный и квалификационный потенциал населения, тем больше уровень его экономической активности и занятости, ниже риск наступления безработицы, больше уровень доходов и профессиональной мобильности. Рост образовательного уровня населения обуславливает его высокую адаптивность к изменению социально-экономических условий, успешное освоение и внедрение инноваций, что приводит к росту социальной стабильности, снижению криминогенности и улучшению качества жизни. Самым распространенным в РФ является среднее специальное образование (44% граждан). Однако его распределение по стране неравномерное. В Москве и Санкт-Петербурге – 46 %, в районных центрах – более 50 %, в центрах субъектов федерации – всего 34 %.

Диспропорции и с высшим образованием. В целом по России его имеют 30%, при этом в Москве и Санкт-Петербурге – 33 %, в столицах краев, областей и республик – 38 %, в селах и городах районного значения 25-26 %. Низкий уровень образованности в первую очередь характерен для сел: 24 % жителей с образованием ниже среднего [5]. Такая структура схожа типизациям территорий:

-

• столичные центры – сервисные города;

-

• регионы – города профессионалы;

-

• районы – индустриальные города с превышающей долей работников, занимающихся физическим трудом.

Пространственные различия в уровне образования тесно связаны с особенностями социализации, то есть с тем, как человек интегрируется в общество, усваивает правила поведения, нормы и ценности.

высшее сред спец начпроф среднее общее осн общее нет никакого

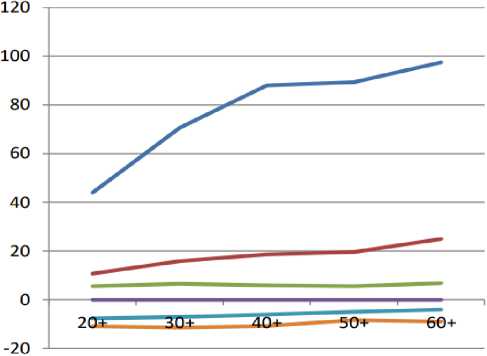

Рисунок 2. Отдача на образование в зависимости от возраста

Условия первичной социализации (от рождения до формирования взрослой личности) в федеральных центрах и регионах не одинаковы. Москвичи и петербуржцы в большинстве у одного из родителей имеется образование выше среднего специального. Поэтому образовательные ресурсы в столицах просто воспроизводятся между поколениями [6, 11].

В регионах такое воспроизводство – расширенное. Уровень родительской образованности здесь, наоборот, ниже, чем у детей – в 1,7 раза. Лишь примерно у трети детей отец или мать имеют образование выше среднего специального. У старшего поколения селян в половине случаев нет даже среднего специального. Это свидетельствует о том, что каждый пятый житель села, в сущности, улучшил ситуацию в сфере образования сравнительно со своими родителями (рис. 2).

Такой перекос в распределении трудовых доходов негативно сказывается на человеческом капитале: стимулируя жителей регионов не инвестировать в свое развитие, а мигрировать в поисках лучшей жизни в столицы2 [7].

Притягивая рабочую силу, мегаполисы, впрочем, не отличаются более высокими показателями человеческого капитала:

-

- уровень образованности в Москве и Санкт-Петербурге средний по стране;

-

- жители мегаполиса менее активно, чем регионалы, тратят личные финансы на собственное образование. За последние пару лет, платными образовательными услугами пользовались 9% работающего населения при среднем значении по России 15% (в регионах – 11%);

-

- в основном, доля инвестиций в образование детей для столичных занятых, практически,

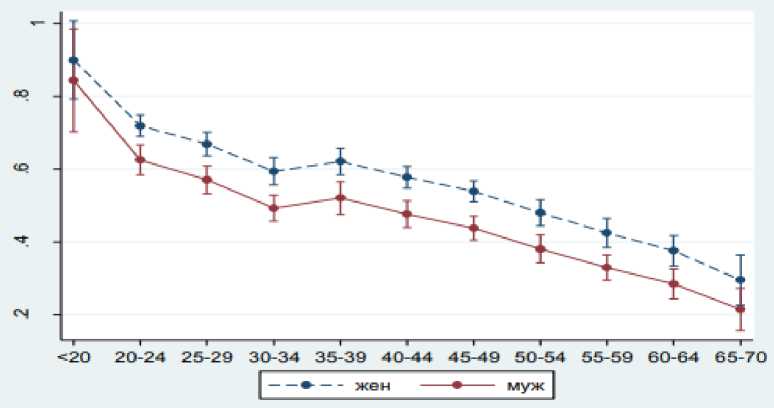

Рисунок 3. Использование компьютера на работе в зависимости от возраста

исключена – на платные образовательные услуги расходуют деньги в 4%, что в два раза ниже, чем в регионах и в три раза меньше, чем в селах. Ничего хорошего такой подход не несет, лишь увеличивает риск пролетаризации этой группы в будущем [8, 9].

Истоки еще одной тревоги – в компьютеризации столичных работников (рис. 3). Они энергичнее, чем в регионах, улучшают навыки «общения» с компьютером и интернетом. Этих практических умений подчас достаточно, чтобы претендовать на более высокооплачиваемые вакансии. Совершенствование фундаментальных показателей человеческого капитала (уровня образования, культуры, интеллекта и проч.) в такой ситуации отступает на второй план.

Вложения в человеческий капитал, вне зависимости от места проживания, увеличивают трудовой доход. Из этого следует, что необходимо интенсивнее использовать разнообразные формы инвестиций в человеческий капитал: усовершенствовать систему профессионального образования, иметь возможность переподготовки по новой специальности и изучения иностранных языков на курсах или самостоятельно, также расширение кругозора за счет путешествий и освоения зарубежных образовательных практик (как центры инновации в столице и регионах).

Список литературы Образование как структурный компонент человеческого капитала

- Гапоненко А.Л. Экономика, основанная на знаниях. М.: Изд-во РАГС, 2006. 352 с.

- Устинова К.А., Губанова Е.С., Леонидова Г.В. Человеческий капитал в инновационной экономике. Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015. 195 с.

- Касаева Т.В. Расширительная трактовка структуры человеческого капитала // Terra Economicus. 2013. Том 11. № 2. Часть 2. С. 21-27.

- Землянов Д.А. Развитие человеческого модернизации капитала в социального рамках модернизации государства института социального бизнеса партнерства государства и бизнеса // Terra Economicus. 2013. Том 10. № 2. Часть 2. С. 27-31.

- Квадрициус Н.В. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Автореферат кандидата экономических наук: 08.00.01. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2007. 25 с.

- Российский работник: образование, профессия, квалификация / Под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011. 574 с.

- Бессонов В. А., Гимпельсон В.Е., Ясин Е.Г., Кузьминов Я.И. Производительность и факторы долгосрочного развития российской экономики // X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Кн. 1. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 11-61.

- Волков А.Е., Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., Якобсон Л.И. Российское образование - 2020: модель образования для инновационной экономики. Материал для обсуждения // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 32-64.

- Морган Э.В. Диверсификация источников финансирования в системе высшего образования: сравнительный обзор // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 2. С. 81-90.

- Полтерович В.М., Попов В.В. Эволюционная теория экономической политики. Часть 1. Опыт экономики быстрого развития // Вопросы экономики. 2010. № 7. 74 с.

- Хекмен Дж. Политика стимулирования и человеческого капитала // Вопросы образования. 2011. № 3. С. 73-137.

- Dikinov A.H., Kasaeva T.V., Kolyadin A.P., Kiseleva N.N., Rud N.Y. Development of resort and tourist destinations in Caucasian Mineral Waters in the context of global and national tendencies // Eurasian Journal Of Analytical Chemistry. 2017. Vol. 12. № 5b. Р. 653-661.

- Haque N.U., Kim S-J. Human capital flight: Impact of migration on income and growth // IMF Staff Papers. 1995. Vol. 42. Issue 3, P. 577-607.