Образование СССР: особенности и значение

Автор: Быковская Галина Алексеевна, Книга Марина Давидовна, Мирошниченко Елена Николаевна

Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial

Статья в выпуске: 26 (28), 2025 года.

Бесплатный доступ

Заключение Союзного договора об образовании СССР 30 декабря 1922 года на первом Всесоюзном съезде Советов, закрепившее юридически создание Советского Союза, явилось важной вехой, оставившей глубокий след в мировой истории. Этот акт в значительной степени повлиял на формирование сильного и суверенного государства, защищающего интересы рабочего класса и получившего широкое признание на мировой арене. Вне зависимости от индивидуального восприятия его значимости, нельзя игнорировать огромное воздействие СССР на ход исторических событий и будущее, в противном случае это будет являться явным искажением реальности. В данной статье мы в сжатой и понятной форме рассмотрим факторы и условия, которые привели к образованию этого государства.

Страна, союз, человек, промышленность, движение, история

Короткий адрес: https://sciup.org/14133039

IDR: 14133039 | DOI: 10.5281/zenodo.15309645

Текст научной статьи Образование СССР: особенности и значение

Как правило, выделяют несколько причин, способствовавших объединению территорий, ранее входивших в состав Российской империи, в единое государство. Важно учитывать, что после Первой мировой и Гражданской войн возникли независимые государства, такие как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Белоруссия, Украина и Тува. В Средней Азии, присоединенной к России в XIX столетии, также были созданы автономные республики: Хорезмская и Бухарская народные республики. Данный аспект имеет первостепенное значение. Серьезной проблемой оставались воспоминания о национальной политике Российской империи, для которой были характерны имперский национализм и превосходство русского населения.

Историческая общность определялась не просто сходством в менталитете, но и целым рядом факторов: длительным культурным и национальным обменом, прочными хозяйственными отношениями и общей исторической идентичностью. Направление российского экспорта в Европу, характеризующуюся жесткой конкуренцией, не казалось оптимальным выбором. Гораздо разумнее было бы усилить торговые отношения со странами Средней Азии и другими регионами. Это открывало почти неограниченные перспективы для сбыта продукции. Таким образом, очевидна значимость потенциального партнерства в рамках единой страны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

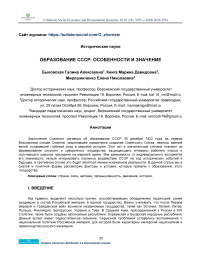

Генуэзская конференция, состоявшаяся в 1922 году, явилась значимой вехой в процессе становления Советского Союза. Апрельская встреча была нацелена на урегулирование долговых обязательств, унаследованных от царского правительства, а также на преодоление прочих последствий, возникших после окончания войны. Для советского руководства было жизненно важно продемонстрировать единство как внутри страны, так и на международном уровне, несмотря на имевшиеся разногласия.

От Георгия Чичерина зависела организация конференции, поскольку он видел в ней значительный шанс на преодоление изоляции между Советским Союзом и западными странами. В процессе подготовки к генуэзской экономической встрече, Чичерин привлек к работе в делегации наиболее компетентных экономистов. Они занимались формированием ответных требований России к западным государствам и разрабатывал планы экономического взаимодействия.

Чичерин предложил идею всеобщего сокращения вооружений и мирного сосуществования. Страны Антанты в качестве главного условия для установления дипломатических отношений с СССР выдвинули требование выплаты Россией долгов царского режима, оцениваемых в 18,5 миллиардов золотых рублей. В ответ Россия заявила о встречных требованиях: компенсации в размере 39 миллиардов золотых рублей за ущерб, причиненный экономической блокадой и военной интервенцией. Не достигнув соглашения с Англией и Францией, 16 апреля 1922 года советская делегация подписала в Рапалло соглашение с Германией.

Генуэзская конференция. Италя, Генуя, 1922 год Георгий Чичерин

В период Гражданской войны на территории РСФСР существовали различные автономные образования, включая республики и области, которые могли не поддерживать идею объединения в единое государство. Отсутствие скоординированных действий между советскими республиками могло привести к ухудшению их неустойчивого положения на Генуэзской конференции.

В этой связи, еще в марте 1921 года на X съезде РКП(б) был представлен отчет, посвященный наиболее важным задачам партии в области национальной политики. Первоначально большевики планировали создание федеративного социалистического государства, обеспечивающего всем народам равные права и возможность определения своей судьбы. Это представлялось идеальной формой равноправного союза.

Воплощение этого заманчивого замысла оказалось сопряжено с рядом препятствий. Если федеративная структура не сможет создать прочное чувство общности и сведется к простому набору изолированных частей, это может затормозить развитие. Соглашение, подписанное республиками непосредственно перед встречей и наделявшее РСФСР правом представлять их интересы, не смогло полностью нивелировать возникшие разногласия.

В июле 1922 года возобновились дискуссии о структуре будущего государства. Оргбюро Центрального комитета партии приступило к глубокому изучению вопроса о связях между РСФСР и независимыми республиками. Сталин энергично продвигал идею автономизации, известную как "сталинский план". Сталинский план автономизации предполагал присоединение союзных республик к РСФСР на правах автономных образований, формально сохраняющих определенную независимость, но фактически подконтрольных централизованной власти. Привлекательность этой идеи заключалась в провозглашении свободы в культурной сфере, использовании национальных языков и формальном закреплении права на выход из федерации (то есть права на самоопределение). Акцент на превосходстве русской этнической группы мог привести к усилению межнациональной напряженности. Вместе с тем, большевистская идеология подразумевала, что в будущем все народы, объединившись в рамках единой страны, превратятся в однородное социалистическое сообщество, что представлялось идеалистическим. Противоречия достигли пика в сентябре, когда Сталин направил Ленину письмо, излагающее его собственную перспективу и стратегию. После внимательного изучения и консультаций с ключевыми фигурами в партии, Ленин отверг сталинский проект автономизации. Ленин выступал за формирование подлинно федеративного государства, обеспечивающего республикам полную независимость, в том числе право на выход из союза. В партии сформировались два явных лагеря: сторонники более умеренной федеративной модели, в основном согласные со взглядами Сталина, и твердые приверженцы федерализма, поддерживающие позицию Ленина.

В конечном счете, в октябре 1922 года была принята резолюция "Об отношениях между РСФСР и независимыми республиками", которая закрепила вступление республик в РСФСР на основе равенства, что отражало ленинскую концепцию. Тем не менее, дебаты не утихали до декабря 1922 года.

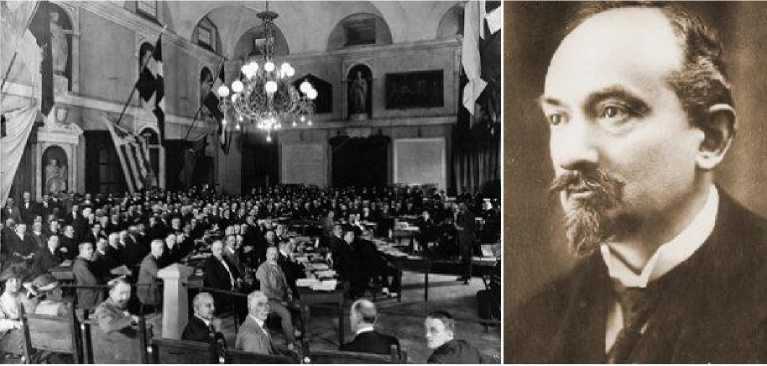

Слева направо: Орджоникидзе, Сталин и Микоян.

Примерно в то же время возникла так называемая "Грузинская афера". Её причиной стало формирование Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, объединившей республики Закавказья. Данная инициатива не получила поддержки от лидеров партийных организаций на местах. Возникшие разногласия вылились в жаркие дискуссии и даже открытые противостояния между представителями центральной власти из Москвы (включая Григория Орджоникидзе и Иосифа Сталина) и влиятельными местными политическими деятелями (Филиппом Махарадзе и Поликарпом "Буду" Мдивани). Несмотря на разрешение конфликта, ЗСФСР продолжила своё существование и позднее вошла в состав Советского Союза.

Как следствие, 30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов были официально приняты Декларация об образовании СССР и Союзный договор.

Принятие Конституции СССР 31 января 1924 года стало значимой вехой в процессе становления советского государства. Этот фундаментальный законодательный акт закрепил основные принципы устройства общества в политической, экономической и правовой областях, определил юридический статус государства и его граждан, их свободы и обязанности.

Основной закон определял распределение полномочий между органами управления на общесоюзном и республиканском уровнях. Высшим законодательным органом в период между съездами Советов являлся Всесоюзный ЦИК СССР, состоявший из двух палат: Совета Союза и Совета национальностей. Глава, посвященная правам и свободам граждан, повторяла аналогичные положения из Конституции РСФСР 1918 года.

Непрерывный рост промышленного производства требовал стабильного увеличения объемов инвестируемых средств. В период между конституционными изменениями 1924-го и 1936-го годов наблюдался активный процесс создания национальных государственных образований, что выражалось в нескольких главных направлениях. Среди них: организация новых союзных республик, изменение юридического статуса ряда действующих республик и автономных областей, а также усиление централизованного управления и союзных государственных органов. В 1924 году, в результате национально-территориального деления в Средней Азии, отличавшейся размытостью этнических границ, были сформированы Туркменская и Узбекская Советские Социалистические Республики. В 1931 году была учреждена Таджикская Советская Социалистическая Республика, а к 1936 году завершилось формирование Киргизской и Казахской ССР. Также в 1936 году упразднили Закавказскую СФСР, что привело к прямому вхождению Армении, Азербайджана и Грузии в состав Советского Союза в качестве союзных республик. После подписания советско-германского пакта о ненападении в 1939 году Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР. В 1940 году к Советскому Союзу были присоединены Латвия, Литва, Эстония, а также территории, ранее входившие в состав Российской империи, но оккупированные Румынией в 1918 году (Бессарабия и Северная Буковина).

Благодаря активному сопротивлению народов Азии, Африки и Латинской Америки, поддержанному Советским Союзом и другими прогрессивными силами, появилось около восьмидесяти новых независимых стран. В последние десятилетия антиимпериалистическое движение в Азии, Африке и Латинской Америке стало еще более важным элементом мировой революционной борьбы. В некоторых странах эта борьба приняла антикапиталистический характер. В большинстве стран Азии и Африки национально-освободительное движение вступило в новую фазу развития. Возникновение большого числа национальных государств в этих регионах коренным образом изменило политическую карту мира и способствовало перераспределению сил в пользу ослабления империализма. Старые колониальные державы фактически прекратили свое существование. Увеличение поддержки со стороны стран социалистической ориентации и международного рабочего движения способствовало укреплению позиций развивающихся стран в общемировых преобразованиях революционного характера. В ряде государств, получивших независимость, трансформации постепенно склонялись к социалистическому образцу. Некоторые страны Азии и Африки выбрали модель развития, отличную от капиталистической.

®®

Уже в 60-70 гг. стремление освободиться от империалистического гнета позволило многим народам, долгое время страдавшим от колониального угнетения, достичь политической свободы. Поддержку им оказывал Советский Союз и другие государства социалистической ориентации. Наша страна строила отношения с новообразованными независимыми государствами на основе принципов равноправия, взаимного уважения государственного суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела и совместного сопротивления империалистическому давлению. Советский Союз оказывал постоянную поддержку революционным движениям народов Азии, Африки и Латинской Америки, стремящихся к достижению экономической независимости и социального прогресса. СССР всегда придерживался принципов международной солидарности с борцами против пережитков колониализма и расистских режимов, включая поддержку вооруженного сопротивления.

Советский Союз стал первым в мировой истории государством, основанным на социалистических принципах. Ключевыми особенностями этого государства стали централизованное планирование экономики, усиление роли правящей политической силы и иерархическая система управления. Несмотря на значимые события в истории, такие как форсированная индустриализация, преобразование сельского хозяйства посредством коллективизации, участие в глобальном конфликте Второй мировой войны и период напряженного противостояния Холодной войны, возникновение советского государства относят к 1922 году. Видимость суверенитета союзных республик была скорее номинальной, так как реальная власть была сосредоточена в руках партийного аппарата РКП(б). Ключевые политические и хозяйственные решения принимались центральным партийным руководством и беспрекословно выполнялись республиканскими властями. Изначальный замысел интернационализма постепенно обернулся стиранием уникальности национальных культур. Получила широкое распространение теория об исчезновении национальных особенностей и языков по мере продвижения к коммунизму. Сталинские репрессии и принудительные перемещения народов серьезно подорвали национальную политику. При этом, в рамках борьбы с национализмом, пострадали представители всех народов СССР, в том числе и русские. Доминирование централизаторских тенденций в национальной политике Советского Союза подготовило почву для будущих межнациональных конфликтов. В то же время советское правительство решительно пресекало любые сепаратистские настроения, создавая видимость автономии местных органов власти, которые, однако, находились под жестким контролем центра.

Концепция создания государства, объединенного общими целями граждан и основывающегося на социалистической национальной идентичности, впервые возникла в России. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, как главная среди советских республик, стала образцом для создания Советского Союза.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История Советского Союза, охватывающая период более чем в полвека, отчетливо показывает трансформацию его политической системы. СССР, как социально-политическая модель, пережил несколько стадий развития, отмеченных переменами в территории, устройстве власти, влиянии правящей партии и организации общества. Интенсивный процесс индустриализации оказал значительное влияние на все сферы жизни советского населения, вызвав, в частности, массовый переезд жителей сёл в города в 1950-х годах, что привело к существенному росту городского населения. Несмотря на значительные перемены, некоторые базовые принципы советского государства остались незыблемыми. Политическая система, сформировавшаяся во время Гражданской войны, в значительной степени предопределила устройство пост-имперского пространства.

Коммунистическая партия была важнейшим элементом политической структуры СССР, без которого его существование было бы немыслимым. Однако партия не представляла собой монолитную организацию, объединяя приверженцев различных, порой противоречивых, идеологических течений, включая либеральные, националистические, этатистские и социалистические взгляды.

Подобно тому, как в эпоху перестройки процветала неофициальная экономика, политика открытости выявила разнообразие скрытых мнений внутри партийных рядов.

Изучение исторического опыта позволяет предположить, что успешная модернизация СССР была возможна при условии осуществления продуманных и последовательных экономических реформ, подобных китайским, в сочетании с сохранением политической устойчивости. Вероятно, такая возможность существовала в 1950-х и 1960-х годах, но не была реализована. К 1980-м годам такой вариант развития событий уже не рассматривался. В период перестройки политическое руководство уделяло основное внимание политическим преобразованиям, недооценивая масштаб необходимых экономических изменений и сопутствующие риски.