Образовательная программа "Медиакоммуникации": отечественный и зарубежный опыт реализации

Автор: Елисеева Юлия Александровна, Тенхунен Пентти Юхани

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Международный опыт интеграции образования

Статья в выпуске: 4 (85), 2016 года.

Бесплатный доступ

Введение: атрибут информационного общества - наличие развитой системы медиакоммуникаций, под которыми понимаются процессы создания, трансляции, обмена информацией по различным каналам при помощи разнообразных коммуникативных средств (вербальных, аудиальных, визуальных). Традиционные (пресса, радио, телевидение) и новые (глобальная информационная сеть Интернет) медиа во многом определяют тенденции развития современного социума. Необходимость управления медиаком-муникациями как насущная социальная потребность обусловила возникновение нового направления подготовки «Медиакоммуникации» в структуре высшего образования страны. В статье выявляется специфика реализации соответствующей образовательной программы в отечественной и зарубежной высшей школе. Авторы предлагают четырехкомпонентную компетентностную модель медиапрофес-сионала, учитывающую передовой педагогический опыт в рассматриваемой области. Материалы и методы: в ходе исследования были использованы положения системного, междисциплинарного, компетентностного подходов, методы системного, терминологического, компаративного анализа, классификации, концептуального моделирования, бенчмаркинга. Результаты исследования: медиакоммуникации - сложноструктурная система, для освоения которой необходимы адекватные дидактические инструменты. Опыт реализации рассматриваемой программы (уровень бакалавриата) в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» позволяет вычленить три ключевые компетентности: креативную, технологическую и менеджериальную. Проанализировав аналогичные программы ведущих зарубежных университетов (Лондонского университета Голдсмит, Технического университета Ильменау, Стокгольмского университета, Университета Хельсинки, Университета Колорадо), авторы обосновывают необходимость выделения четвертой компетентности - инновационно-исследовательской, обеспечивающей адаптацию к неизбежным трансформациям медиасреды. Обсуждение и заключения: медиакоммуникации - перспективная сфера подготовки специалистов, которые в ближайшие годы будут гарантированно востребованы на рынке труда. Универсализм и транспрофессионализм как их базовые профессиональные характеристики требуют глубокой ме-тодолого-методической проработки контента и структуры профильной образовательной программы. Предложенная четырехкомпонентная компетентностная модель медиапрофессионала будет реализована в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва, получившем лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата).

Медиа, медиакоммуникации, фгос во по направлению подготовки 42.03.05 медиа-коммуникации (уровень бакалавриата), компетентностная модель, национальный исследовательский университет "высшая школа экономики", национальный исследовательский мордовский государственный университет им. н. п. огарёва

Короткий адрес: https://sciup.org/147137186

IDR: 147137186 | УДК: 070:378 | DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.468-483

Текст научной статьи Образовательная программа "Медиакоммуникации": отечественный и зарубежный опыт реализации

Процесс активной информатизации всех сфер современного общества сопровождается усилением роли медийного компонента. Медиа (лат. media, мн. ч. от medium – посредник) «упаковывают» информационный контент, служат формой его выражения и средством трансляции. Они настолько тесно встроены в деятельность социокультурных институтов разных уровней, что невозможно анализировать социальные и культурные реалии современности без их учета. В последние годы часто используется термин «медиакоммуникации», акцентирующий интеграционный потенциал медиа в обществе.

В начале ХХI в. медиакоммуникации заметно меняются: «Глобализация, информатизация, технологизация, компьютеризация, информационно-коммуникационная революция, социально-экономические и политические изменения – это те факторы, которые определяют базовые трансформации в коммуникациях» [1]. Вместе с тем трансформирующиеся медиакоммуникации прямо влияют на картину мира современного человека. «Глобальное цифровое пространство с его невиданными возможностями распахнулось так внезапно, без “ фанфар ” , “ грома и молнии ” , что никто поначалу не понял, что произошел настоящий фазовый переход, – констатируют психологи

-

Е. И. Пронин и Е. Е. Пронина. – Психика человека необратимо изменилась. Ментальность глобальной сети уже внутри человека, сформировался новый психотип. Информационная эра породила человека с иным зрением, иным мышлением, иным пониманием жизни» [2, с. 153].

В социогуманитарном знании, нацеленном на осмысление «человекоразмерной» сущности медиа, используются различные понятийные конструкты: «медиасреда», «медиапространство», «медиатизация общества (культуры)», «медиадискурс», «человек медийный» и др. [3–6]. Соглашаясь с Е. Л. Вартановой, что «сама идея “человека медийного” – это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления медиатизированной информации, медийной средой, и социальное, индивидуальное бытование фактически реализуется в информационных и коммуникационных процессах»1, подчеркнем, что на данном этапе названные процессы нуждаются не просто в изучении, но и в регулировании.

Действенный инструмент подобного регулирования – система высшего образования страны. Поскольку одна из магистральных тенденций современного вузовского образования – оперативный отклик на социокультурные изменения с целью максимальной адаптации к потребностям общества, в последнее десятилетие активно развивается медиаобразование как «образование средствами и на материале средств массовой коммуникации (телевидения, радио, кинематографа, прессы, сети Интернет и т. д.)» [7, с. 71], главная цель которого – «развитие медиакомпетентной личности, способной к творческому взаимодействию с произведениями медиакультуры» [там же]. Безусловно, подобная направленность обогащает модель выпускника вуза, способного к медийной рефлексии.

Тем не менее ощущается острая потребность в специалистах, в чьи профессиональные обязанности входит формирование эффективной медиасреды, а не только пребывание в ней. С этой целью в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования были внесены направления подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата) и 42.04.05 Медиакоммуникации (уровень магистратуры), входящие в УГНП 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по первому направлению подготовки утвержден приказом Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 2712. Он был разработан Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), и в 2015–2016 учебном году этот вуз сделал первый набор студентов на бакалаврскую программу «Медиакоммуникации». Академическим руководителем программы является профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ И. М. Дзялошинский3.

Пока НИУ ВШЭ – единственное учебное заведение в стране, готовящее будущих «архитекторов медиапространства». В 2016 г. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва также получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по рассматриваемой программе (уровень бакалавриата). В связи с ее новизной ощущается острая потребность в методолого-методическом осмыслении целей и задач, а также образовательного инструментария программы. При этом необходимо учесть опыт как НИУ ВШЭ, так и ряда зарубежных университетов, ведущих подготовку по близкому направлению «Медиа и коммуникации».

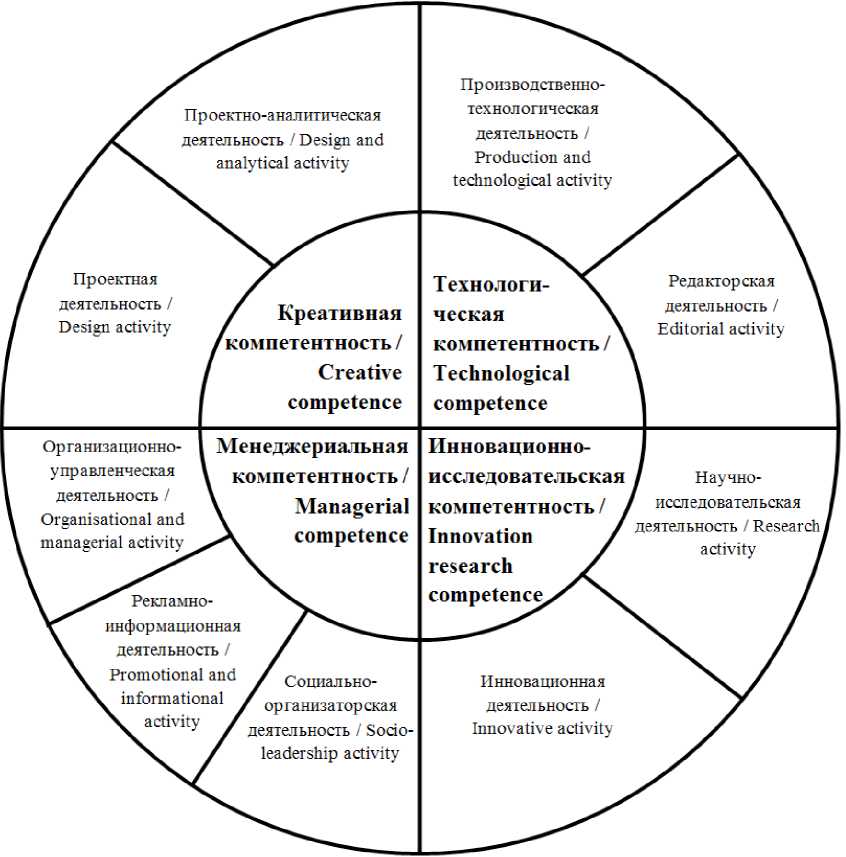

В результате проведенного нами исследования определено оптимальное содержательное наполнение образовательной программы «Медиакоммуникации»; выявлены дидактические доминанты реализации указанной программы с учетом отечественного и зарубежного опыта; обоснована четырехкомпонентная компе-тентностная модель медиапрофессионала, включающая креативную, технологическую, менеджериальную и инновационно-исследовательскую компетентности.

Публикация данной статьи в научном журнале «Интеграция образования» обусловлена обращением авторов к одной из актуальных проблем высшей школы – эффективной подготовке специалистов в динамично развивающейся и перспективной сфере медиакоммуникаций. Это предполагает широкую дискуссию по проблемам разработки и реализации соответствующей образовательной программы с учетом современных интегративных тенденций российского и зарубежного высшего образования.

Обзор литературы

Понятие «медиа» было введено в научный дискурс канадским филосо- фом и исследователем массовых коммуникаций М. Маклюэном в середине ХХ в. Характерно, что исследователь трактовал медиа предельно широко, как технологии, обусловливающие коммуникацию человека с окружающим миром. С этих позиций к медиа можно отнести не только радио, телевидение, кино, телефон, но и письмо, дороги, жилища и мн. др.4

Постепенно за термином «медиа» в науке стало закрепляться более узкое значение (медиа как специализированные средства связи). Получил распространение производный термин «масс-медиа» как синоним термина «массовые коммуникации». Социогу-манитарный дискурс включает солидный корпус трудов по проблематике массовых коммуникаций, созданных такими авторитетными зарубежными и отечественными исследователями, как Т. Лукман, П. Бергер, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, П. Лазарсфельд, П. Мертон, Д. Робертс, П. Тэйлор, Ю. Хабермас, Дж. Харрис, У. Шрамм и др.; В. И. Березин, Е. Г. Дьякова, М. М. Назаров, Г. Г. Почепцов, В. П. Терин, А. Д. Трахтенберг, Л. Н. Федотова, Ф. И. Шарков и др.5 Концептуальные открытия этих ученых значительно обогащают теорию медиа.

Попытки более «концентрированного» теоретического анализа сущности медиа привели к созданию интегративной научной дисциплины – медиалогии. Она представлена именами французского философа Р. Дебре [8], немецко- го философа З. Шмидта [9], российского культуролога Н. Б. Кирилловой6 и др. Последнее десятилетие – время появления таких производных дисциплин, как медиафилософия (В. Конит-цер [10], С. Мюнкер [11], В. В. Савчук7 и др.), медиасоциология (Н. Луман [12], В. П. Коломиец8 и др.), медиапсихология (П. Винтерхофф-Шпурк [13], К. Швендер [14], Е. И. Пронин, Е. Е. Пронина [2] и др.), медиалингвистика (Ст. Гайда [15], И. М. Дзялошинский [16], О. И. Таюпова, Н. В. Бычковская [17] и др.), медиаэтика (М. Колемайнен, Ю. Пиетиляйнен [18], С. К. Шайхитди-нова9 и др.), медиаэкономика (Е. Л. Вар-танова10 и др.), медиапедагогика (Д. Петко [19], И. В. Челышева [7] и др.).

Анализ профильных источников свидетельствует о том, что проблематика медиакоммуникаций набирает вес практически во всех областях со-циогуманитарного знания. По меткому замечанию В. В. Савчука, «по всему полю культурных артефактов привычные понятия получают приставку медиа: медиасубъект, медиареальность, медиацентр, медиаконференция, медиасфера и т. д. Возникает странное чувство, что почти к любому термину уже можно добавить слово медиа, и он будет действительно работать в новой общественной и научно-технической ситуации»11. Заметим, что глубокий теоретико-практический анализ медиакоммуникаций исключает следование терминологической «моде»: обращение к проблематике медиа в целом и образовательного сегмента в частности диктуется исключительно определяющей ролью рассматриваемой области в развитии современного общества.

С учетом специфики проводимого исследования особую ценность для нас представляли работы, посвященные методическому инструментарию медиаобразования (Т. Н. Владимирова, И. М. Дзялошинский, И. В. Жилав-ская, К. В. Хомутова, А. В. Шариков, И. В. Челышева [7] и др.).

Материалы и методы

Специфичность цели и задач данного исследования обусловила реализацию в его рамках комплекса подходов. Важнейшим из них является системный подход, позволяющий с достаточной полнотой определить содержание образовательной программы «Медиакоммуникации», нацеленной на освоение одной из самых сложных и динамичных областей современной жизни. Также использовался междисциплинарный подход, способствующий синтезу концептуальных положений о сущности медиакоммуникаций из различных областей социогуманитарного знания. В русле компетентностного подхода была определена логика построения модели выпускника по программе «Медиакоммуникации»: от ключевых компетентностей к видам профессиональной деятельности и компетенциям.

Содержание и проведение исследования регламентировались следующими принципами: 1) принципом системности, основополагающим для конструирования дидактической целостности такого многомерного объекта, как медиакоммуникации; 2) принципом полиморфизма знания и связанным с ним принципом множественности интерпретаций, акцентирующими значение полифонич-ности современного научного знания, принципиальной неконечности выводов, паритетности разнопарадигмальных и разнодисциплинарных трактовок, что исключительно важно для междисциплинарного по характеру исследования; 3) принципом соответствия, подчеркивающим необходимость учета тенденций развития сферы медиакоммуникаций в процессе создания профильной образовательной программы.

К основным научным методам исследования относятся: 1) метод системного анализа (для целостного охвата предметной области исследования); 2) метод классификации (для вычленения видов коммуникации); 3) метод терминологического анализа (для уточнения смысловых границ термина «медиакоммуникации»); 4) метод концептуального моделирования (для построения компетентностной модели выпускника по программе «Медиакоммуникации»); 5) метод компаративного анализа (для сравнения профильных образовательных программ зарубежных университетов с российским опытом); 6) метод бенчмаркинга (для выделения лучших методик реализации рассматриваемой программы); 7) метод анализа научной литературы по проблемам развития системы медиакоммуникаций.

В качестве эмпирического материала для анализа использовались профильные тематике исследования методические разработки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, ряда ведущих зарубежных вузов (Лондонского университета Голдсмит, Технического университета Ильменау, Стокгольмского университета, Университета Хельсинки, Университета Колорадо).

Результаты исследования

Логика исследования предполагала реализацию четырех взаимосвязанных этапов.

-

I. Уточнение смысловых границ предметной области «Медиакоммуникации». Трактовка понятия «медиакоммуникации» прямо влияет на направленность образовательной программы и ее контент, однако в настоящее время среди исследователей нет единодушия в его определении. Так, И. М. Богдановская выделяет пять основных исследовательских направлений конструирова-

- ния дефиниции: историко-культурное, социоцентрическое, техноцентрическое, семиоцентрическое, психологическое [20]. Очевидно, что ни одно из указанных направлений не способно отразить всю полноту понятия, и только в комплексе они дают адекватную картину. Поэтому мы предлагаем опираться на видовую классификацию коммуникаций, принятую в гуманитарном знании, которая базируется на количестве коммуницирующих людей. По данному основанию различают межличностную, групповую и массовую коммуникации.

С этих позиций можно выделить два подхода к определению сущности медиакоммуникаций. Первый подход базируется на синонимичности понятия «медиакоммуникации» и «массовые коммуникации» [22]. Согласно второму подходу, с которым мы солидарны, медиакоммуникации – более широкое понятие. «Коммуникацию, имеющую отношение к индустрии СМИ, традиционно определяют как “массовую коммуникацию”, – отмечает Д. В. Дунас. – Но этот подход нельзя считать абсолютно точным, т. к. коммуникацией внутри медиаполя может являться и другой ее вид – межличностная коммуникация. <…> Следовательно, современная теория коммуникации нуждается в термине, позволяющем синтезировать массовую коммуникацию и межличностную коммуникацию, более того – в выделении особого типа коммуникации, который даст возможность говорить о коммуникации внутри медиаполя. Таким термином нам представляется медиакоммуникация» [23].

В рамках второго подхода примем определение исследователя М. Г. Шилиной, которая понимает под медиакоммуникацией «процесс создания, трансляции, обмена информацией между медиа в индивидуальном, групповом, массовом формате по различным каналам при помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных, аудиальных, визуальных)» [24]. Множественное число («медиакоммуникации») в названии направления подготовки подчеркивает синтетичность всех ком- понентов (адресантов, передатчиков, каналов, приемников информации, целей информационного обмена).

Обратимся к ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата) и проанализируем, насколько полно отражены структурные части рассматриваемой системы в этом нормативном документе.

Согласно стандарту, область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:

– традиционные медиа (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства), электронные средства массовой информации;

– культурные индустрии (студии звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино, шоу-бизнеса, телевидения, производящие аудиовизуальный контент компании);

– индустрии интерактивного контента (мультимедийные студии, интернет-пор-талы, базы данных видео-, аудиоконтента, фирмы по производству компьютерных игр, анимации и программных продуктов, мобильных приложений);

– отрасль телекоммуникаций, связанную с производством контента (кабельные операторы, мобильные операторы, спутниковые операторы, производители мобильного контента);

– книгоиздательский бизнес (издатели книг на цифровых платформах);

– смежные информационно-коммуникативные сферы (интегрированные коммуникации: рекламные, коммуникационные агентства, агентства по связям с общественностью, агентства социального маркетинга).

Налицо широкое понимание направлений профессиональной деятельности «архитекторов» медиа: в вышеприведенном перечне присутствуют практически все сферы, связанные с производством, распространением и потреблением информации в современном обществе.

Таким образом, медиакоммуникации – сложноструктурная система, для осво- ения которой необходимы адекватные дидактические средства. Образовательную программу «Медиакоммуникации» нужно не просто наполнить социогу-манитарными дисциплинами, раскрывающими структурно-функциональное многообразие медиакоммуникаций, но и установить между ними межпредметные связи, отношения комплементарности.

Подчеркнем, что системность соответствующей образовательной программы – не самоцель, а условие выработки у студентов системного мышления. К сожалению, современная средняя школа не уделяет достаточного внимания этому важнейшему с точки зрения качества образования процессу, поэтому на вузы ложится дополнительная нагрузка.

-

II. Определение базовых компетентностей обучающихся по программе «Медиакоммуникации» (на примере НИУ ВШЭ). Проектирование образовательной программы «Медиакоммуникации» (как бакалаврской, так и магистерской) должно начинаться с вычленения ключевых «профессиональных способностей» выпускников. Обозначим их компетентностями, опираясь на концепцию И. А. Зимней, предлагающей понимать под компетентностью «актуальное, формируемое личностное качество, <…> основывающуюся на знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленную социально-профессиональную характеристику жизнедеятельности человека» [25, с. 22].

На сайте НИУ ВШЭ в аннотации к бакалаврской программе «Медиако-муникации» отмечается: «Предлагаемая программа – первая попытка совместить в равных пропорциях творческое, техническое и управленческое направления подготовки, ни одно из которых не является доминирующим. Это даст возможность студентам приобрести навыки успешной работы в современной медиаиндустрии на стыке разных видов деятельности»12. Представляется, что речь идет именно о ключевых компетентностях (креативной, технологиче- ской и менеджериальной), без которых высокопрофессиональная работа в сфере медиакоммуникаций в современных условиях невозможна.

Триада «творчество – технология – управление», по сути, выступает концептуальным стержнем рассматриваемой программы, и в этом видится ее явное преимущество с точки зрения рынка труда в сфере медиакоммуникаций. Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ А. Г. Быстрицкий подчеркивает: «…Мир производителей медиапродукции <…> это не только средства массовой информации. Это и пиар, и реклама, и интернет-услуги, и много что еще. Цифровизируются и интегрируются информационные ресурсы, развиваются мультимедийные СМИ – и все это происходит очень быстро. Посмотрите, как изменились традиционные СМИ. Наиболее востребованные из них перестали быть просто газетами, телеканалами, радиостанциями, интернет-порталами. Они превратились в интегрированные редакции. А что такое сегодня успешная журналистская деятельность? Это умение работать сразу для нескольких технологических платформ – готовить текст, видео, аудио, фото, инфографику… Границы современной медиаиндустрии таким образом расширяются и размываются. И ей нужно все больше людей со специальным образованием»13.

Таким образом, после освоения образовательной программы «Медиакоммуникации» «на выходе», по замыслу разработчиков, должен получиться «универсал», способный не столько создавать тексты для системы (это задача журналиста), но инициировать медийные проекты с учетом социокультурного заказа, технологически воплощать их и управлять этим сложным процессом.

-

III. Анализ зарубежного опыта реализации образовательных программ «Медиа и коммуникации». Поскольку для отечественной высшей школы рас-

- сматриваемая образовательная программа является новой, полезно, опираясь на метод бенчмаркинга, выявить лучшие методики, используемые европейскими и американскими университетами, которые уже накопили большой опыт реализации бакалаврских и магистерских программ в области медиакоммуникаций. В рамках проводимого исследования нами были рассмотрены профильные программы пяти крупных университетов разных стран:

– Лондонского университета Голдсмит (Великобритания);

– Технического университета Ильменау (Германия);

– Стокгольмского университета (Швеция);

– Университета Хельсинки (Финляндия);

– Университета Колорадо (США).

Не имея возможности в формате статьи дать детальный сравнительный анализ реализуемых в указанных вузах программ «Медиа и коммуникации» (бакалаврских и магистерских), выделим их дидактические «доминанты».

Лондонский университет Голдсмит, входящий в ТОП-100 учебных заведений мира, является одним из наиболее известных и авторитетных в сфере гуманитарного образования. Программа «Медиа и коммуникации» (со специализациями «Новые медиа» и «Визуальная культура и креативные индустрии») входит в число самых популярных бакалаврских программ университета. Ставка делается на подготовку не столько узких специалистов с ограниченным и зависимым от существующих технологий медиапроизводства набором знаний и навыков, сколько на полифункциональных и адаптивных людей с креативным мышлением, пониманием логики социального развития и роли медиа в современном обществе, мотивированных к постоянному повышению своей квалификации и получению дополнительных знаний14. «Визитная карточка» университета – креативный и инновационный подход к организации учебного процесса.

Технический университет Ильменау реализует программу магистратуры «Исследования в области медиа и коммуникаций» (на немецком и английском языках)15. Сильная сторона университета – обширная база для научно-исследовательской работы с учетом новейших информационно-коммуникационных технологий. В рамках приоритетного исследовательского направления «Цифровые технологии в медийных системах» студенты изучают курсы по методологии научных исследований в поле современных медиа.

Интересен опыт Стокгольмского университета, предлагающего магистерскую программу «Исследования в СМИ и коммуникации»16. Она базируется на передовых теоретических и методологических знаниях в рассматриваемой предметной области, цель – сформировать у обучающихся глубокий и критический взгляд на медиапространство и направления его эволюции. Для этого активно используются интерактивные методы обучения (генерация теоретических текстов, критическое чтение, применение инструментальных методов исследования медиа и др.).

В Университете Хельсинки реализуется магистерская программа «Медиа и глобальные коммуникации». Она включает специализированные дисциплины, позволяющие свободно ориентироваться в структуре современных медиа и управлять ими: «Медиа-менеджмент и журналистика в эпоху цифровых технологий»,

«Прогрессивные методы исследования в сфере коммуникаций», «Качественные методы исследования» и др. Также есть курсы, нацеленные на освоение методики академического письма, выполнения научных работ, анализа классических и современных текстов17. В результате у выпускников формируется критическое и вместе с тем гибкое мышление, способствующее адаптации к практике работы в сфере медиа на высоком профессиональном уровне.

Университет Колорадо, один из ведущих государственных университетов США, предлагает бакалаврскую программу «Медиа и связи с общественностью»18. Характерная черта – практико-ориентиро-ванность. Студенты принимают участие в программе стажировок на базе профессиональных медиакомпаний. Университет тесно сотрудничает с «Rocky Mountain Student Media Corporation», где студенты издают ежедневную новостную газету и ежеквартальный журнал, ведут радиоэфиры и создают телепрограммы.

Безусловно, магистерские программы по сравнению с бакалаврскими имеют более выраженную научно-исследовательскую составляющую, однако заметна общая тенденция: отказ от узких специализаций в пользу мультиформатных гуманитарно «заточенных» программ, нацеленных на подготовку продуцирующих новые перспективные идеи специалистов.

-

IV. Создание компетентностной модели выпускника по программе «Медиакоммуникации». Принципиальная методическая новизна нашего подхода заключается в том, что рассмотренную выше триаду «творчество – технология – управление» мы предлагаем расширить

до тетрады. С учетом зарубежного опыта в качестве четвертого компонента, на наш взгляд, целесообразно ввести такую компетентность, как инновационно-исследовательская. Значение инновационно-исследовательской компетентности как «готовности выпускника вуза к исследовательской деятельности с целью создания нового продукта и технологии, а также готовности к дальнейшему внедрению этого продукта в производство или социальную деятельность с целью получения нового социального или экономического эффекта» уже обосновывалось в отечественной науке [26]. Однако в вышеупомянутом стандарте (уровень бакалавриата) отсутствуют виды деятельности, через которые она могла бы формироваться. В стандарте указаны проектная, рекламно-информационная, проектно-аналитическая, редакторская, организационно-управленческая, социально-организаторская, производственно-технологическая деятельность.

Поскольку научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности, ориентированные на академический бакалавриат, отсутствуют в перечне, по требованиям стандарта возможно сформировать только программу прикладного бакалавриата. Однако научно-исследовательскую и инновационную деятельность было бы целесообразно ввести как дополнительные, что обусловливается следующими факторами:

– во-первых, сфера медиакоммуникаций весьма динамична, и за время освоения программы многое может измениться; выпускник должен быть готов к этим изменениям, гибко подстраиваясь под них;

– во-вторых, современные медиакоммуникации немыслимы без мощного программно-технического оснащения;

если прорывные технологии в области его создания будут отечественными, а не импортируемыми, экономический эффект от их внедрения будет значителен;

– в-третьих, инновационно-исследовательская компетентность выпускников, освоивших программу «Медиакоммуникации», обеспечит точность прогнозов развития рассматриваемой сферы, что немаловажно в условиях неопределенности социокультурного развития.

При включении инновационно-исследовательской компетентности в модель соотношение ключевых компетентностей (секторы центральной окружности) и видов профессиональной деятельности можно представить следующим образом (рис. 1).

Представляется, что данная модель адекватно отражает социальный заказ на подготовку специалиста в области медиакоммуникаций. При необходимости она может быть дополнена еще одним внешним «слоем» профессиональных компетенций, относящихся к определенным видам деятельности.

ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации предусматривается, что при разработке и реализации программы бакалавриата организация должна ориентироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. При выборе приоритетного вида деятельности в ходе лицензирования Национальный исследовательский Мордовский государственный университет остановился на производственно-технологической деятельности, предполагающей:

Технологи competence

Инновационно.

competence

Инновационная деятельность / Innovative activity

Проектная деятельность / Design activity

Редакторская деятельность / Editorial activity

/ Социально

' организаторская деятельность / Socioleadership activity

Пр оизводственно-технологическая деятельность / Production and technological activity исследовательская компетентность/ к Innovation / research /

Проектно-аналитическая деятельность / Design and analytical activity

Рекламноинформационная деятельность / Promotional and informational \^ activity / ческая A компетентность / Technological competence

/ Креативная компетентность/ Creative

Менеджериальная компетентность/

V Managerial

A competence

Организационноуправленческая деятельность / Organisational and managerial activity

/ Научно

' исследовательская деятельность / Research activity j

Р и с. 1. Компетентностная модель выпускника по программе «Медиакоммуникации»

F i g. 1. Competence-based model of the graduate according to the Media Communication program

– документальное сопровождение технической деятельности медиаорганизации, интерактивных и творческих аудиовизуальных проектов, мультимедийных студий, электронных издательских площадок;

– участие в разработке технических требований к реализации того или иного вида медиаконтента, взаимодействие с техническими службами и подразделениями при оцифровке контента, его подготовке к трансляции по телекоммуникационным каналам;

– самостоятельное размещение текстовых, видео, аудио, фотографических произведений в интерактивных средах;

– участие в компоновке материалов печатных и интерактивных медиа с использованием технических средств;

– разработку технических требований к интерактивному контенту в виде компьютерных и видеоигр, сопрово- ждение их создания путем координации действий творческих и технических подразделений;

– участие в процессе производства печатных медиа (включая книги), монтажа аудиовизуального произведения на базе современных аппаратных и программных комплексов;

– участие в проектировании технологической инфраструктуры, сочленения устройств по фиксации видеоизображений, звука, обработке текста и информационных систем.

Выбор этого вида деятельности продиктован особенностями регионального рынка труда, на котором слабо представлены специалисты, уверенно владеющие новейшим технологическим инструментарием создания информационного контента. Соответственно, образовательная программа насыщена дисциплинами, раскрывающими специфику технологий создания и использования медийных продуктов («Технологии создания и продвижения медиапродукции», «Технологии создания и тренды потребления телевизионного контента», «Технологии создания и тренды потребления видео-игрового контента», «Программно-техническое обеспечение мультимедийных систем», «Технологические платформы и медийные форматы», «Web-дизайн» и др.). Вместе с тем в учебный план введены дисциплины, предназначенные для развития инновационно-исследовательской компетентности студентов как обязательного условия эффективной производственно-технологической деятельности: «Основы научной работы студентов национального исследовательского университета», «Инновационная эвристика», «Инноватика», «Медиапространство финно-угорского мира» (в русле приоритетного направления развития НИ МГУ им. Н. П. Огарёва «Фундаментальные и прикладные исследования в области финно-угроведения») и др.

Обсуждение и заключения

Построение компетентностной модели медапрофессионала – важный этап работы над образовательной програм- мой «Медиакоммуникации», поскольку это действенный прогностический инструмент. В условиях трансформации представлений о сущности профессии медийного специалиста необходимо спроектировать своеобразную «подушку безопасности», благодаря которой возможна безболезненная адаптация к меняющимся социальным требованиям. Направление изменений уже просматривается: от «универсальных солдат», которые могут работать с любым информационным контентом и технологическими платформами, до «транспрофессионалов», совмещающих функции не только журналистов, продюсеров, дизайнеров, но и социологов, культурологов, психологов, педагогов.

Инновационно-исследовательская компетенция, предлагаемая нами в качестве атрибутивного компонента компетентностной модели выпускника по программе «Медиакоммуникации», в этих условиях может стать базовой. Поэтому ее формирование недальновидно «откладывать» до магистерских программ. Включение научно-исследовательской и инновационной деятельности в ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата) в качестве дополнительных видов деятельности, на наш взгляд, будет способствовать повышению образовательного уровня медиаспециалистов.

Решение этой стратегически значимой задачи напрямую связано с кадровым и материально-техническим обеспечением. Ведущие университеты, реализующие рассматриваемую программу (или содержательно близкие к ней программы), правомерно делают ставку на практиков, имеющих большой опыт работы в сфере медиа и базы практики в виде крупных медиахолдингов с передовыми технологиями работы. Важно, чтобы практико-ориентированный характер программы сочетался с продуманной дисциплинарной структурой, обеспечивающей крепкую социально-гуманитарную подготовку медиапрофессионалов. На наш взгляд, предложенная четырехкомпонент- ная компетентностная модель может выступить для нее концептуальным базисом. Она будет реализована в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва, получившем лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата).

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

-

1. Цымбаленко Е. С. Трансформационные явления в медиакоммуникациях [Электронный ресурс] // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. науч. журн. 2014. № 12. URL: http://7universum. com/ru/philology/archive/item/1816 (дата обращения: 14.07.2016).

-

2. Пронин Е. И., Пронина Е. Е. Медиапсихология: новейшие информационные технологии и феномен человека // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 151–161. URL: http://elibrary . ru/item.asp?id=19013676 (дата обращения: 14.07.2016).

-

3. Клушина Н. И. Медиатизация современной культуры и русский национальный стиль // Русская речь. 2014. № 1. С. 66–73. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21281574 (дата обращения: 14.07.2016).

-

4. Ним Е. Г. Медиапространство: основные направления исследований // Бизнес. Общество. Власть. 2013. № 14. С. 31–41. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958 (дата обращения: 14.07.2016).

-

5. Вартанова Е. Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества // Медиаскоп. 2009. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/old/node/352 (дата обращения: 10.07.2016).

-

6. Мансурова В. Д. «Медийный» человек как проекция дигитальной онтологии // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. С. 116–120. URL: http://elibrary.ru/item . asp?id=15506620 (дата обращения: 14.07.2016).

-

7. Челышева И. В. Стратегии развития российского медиаобразования: традиции и инновации // Медиаобразование. 2016. № 1. С. 71–77. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25484285 (дата обращения: 14.07.2016).

-

8. Debray R. Einfürung in die Medioligie. Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt Verlag, 2003. 256 р.

-

9. Schmidt S. J. Kalte Faszination : Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesell-schaft. Weilerswist : Velbruck Wissenschaft, 2000. 407 р.

-

10. Konitzer W. Medienphilosophie. München : Wilhelm Fink Verlag, 2006. 378 р.

-

11. Münker S. Philosophie nach dem «Medial turn»: Beiträge zur Theorie der Medieng-esellschaft. Bielefeld : Transcript, 2009. 220 р.

-

12. Luhman N. Die Realität der Massenmedien. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-alwissenschaften, 2009. 151 p. (Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften).

-

13. Winterhoff-Spurk P. Medienpsychologie: Eine Einführung. 2. Aufl. Stuttgart : Kohl-hammer, 2004. 324 р.

-

14. Schwender C. Medien und Emotionen. Evolutionspsychologische Bausteine einer Medientheorie. 2. Aufl. Wiesbaden : DUV, 2006. 246 p.

-

15. Гайда Ст. (Медиа)лингвистические дилеммы // Медиалингвистика : междунар. науч. журн. 2015. № 3. С. 15–23. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24172674 (дата обращения: 14.07.2016).

-

16. Дзялошинский И. М. Медиалингвистика в контексте трансформирующихся медиа // Гуманитарный вектор. Сер.: Филология, востоковедение. 2014. № 4. С. 74–81. URL: http://elibrary.ru/item . asp?id=22652664 (дата обращения: 14.07.2016).

-

17. Таюпова О. И., Бычковская Н. В. Медиалингвистика как современное научное направление // Российский гуманитарный журнал. 2014. Т. 3, № 1. С. 610–615. URL: http://elibrary.ru/item . asp?id=21437206 (дата обращения: 14.07.2016).

-

18. Kolehmainen M., Pietiläinen J. Comparative Study on Codes of Ethics Dealing with Media and Intolerance / Nordenstreng, Kaarle (ed.). Reports on Media Ethics in Europe. Tampere : University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication, 1995. Pub. B 41. P. 81–114.

-

19. Petko D. Einfürung in die Mediendidaktik : Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Weinheim ; Basel : Beltz Verlag, 2014. 164 p.

-

20. Богдановская И. М. Медиакоммуникация // Universum : Вестник Герценовского университета. 2011. № 8. С. 77–80. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16689279 (дата обращения: 14.07.2016).

-

21. Войтик Е. А. К вопросу определения медиакоммуникации как понятия // Открытое и дистанционное образование. 2013. Т. 1, № 49. С. 26–31. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18925095 (дата обращения: 14.07.2016).

-

22. Дунас Д. В. К антропологической теории рассмотрения медиакоммуникации // Медиаскоп. 2009. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/?q= node/481 (дата обращения: 16.07.2016).

-

23. Шилина М. Г . Массмедиа в ХХI веке: новые теоретические и образовательные концепции как условие развития индустрии и безопасности информационного пространства // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22. С. 293–296. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20445320 (дата обращения: 16.07.2016).

-

24. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (Теоретико-методологический аспект // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21594618 (дата обращения: 16.07.2016).

-

25. Торкунова Ю. В. Формирование инновационно-исследовательской компетентности студентов как результат оптимизации внедрения новых организационных форм в учебный процесс вуза // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16, № 10. С. 336–339. URL: http://elibrary.ru/ item.asp?id=19395575 (дата обращения: 16.07.2016).

Поступила 31.07.2016; принята к публикации 01.09.2016; опубликована онлайн 30.12.2016.

Об авторах :

Елисеева Юлия Александровна, заведующая кафедрой библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), доктор философских наук, ORCID: ,

Заявленный вклад авторов :

Елисеева Юлия Александровна – подготовка первоначального варианта текста; анализ дидактических подходов к медиакоммуникациям в отечественных исследованиях; разработка концептуальной модели оснований проектирования образовательной программы «Медиакоммуникации» (уровень бакалавриата).

Тенхунен Пентти Юхани – анализ дидактических подходов к медиакоммуникациям в зарубежных исследованиях; осуществление критического анализа и доработка текста.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Образовательная программа "Медиакоммуникации": отечественный и зарубежный опыт реализации

- Цымбаленко Е. С. Трансформационные явления в медиакоммуникациях //Universum: Филология и искусствоведение: электрон. науч. журн. 2014. № 12. URL: http://7universum. com/ru/philology/archive/item/1816 (дата обращения: 14.07.2016).

- Пронин Е. И., Пронина Е. Е. Медиапсихология: новейшие информационные технологии и феномен человека//Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 151-161. URL: http://elibrary. ru/item.asp?id=19013676 (дата обращения: 14.07.2016).

- Клушина Н. И. Медиатизация современной культуры и русский национальный стиль//Русская речь. 2014. № 1. С. 66-73. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21281574 (дата обращения: 14.07.2016).

- Ним Е. Г. Медиапространство: основные направления исследований//Бизнес. Общество. Власть. 2013. № 14. С. 31-41. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958 (дата обращения: 14.07.2016).

- Вартанова Е. Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества//Медиаскоп. 2009. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/old/node/352 (дата обращения: 10.07.2016).

- Мансурова В. Д. «Медийный» человек как проекция дигитальной онтологии//Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. С. 116-120. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=15506620 (дата обращения: 14.07.2016).

- Челышева И. В. Стратегии развития российского медиаобразования: традиции и инновации//Медиаобразование. 2016. J№ 1. С. 71-77. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25484285 (дата обращения: 14.07.2016).

- Debray R. Einfurung in die Medioligie. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt Verlag, 2003. 256 р.

- Schmidt S. J. Kalte Faszination: Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesell-schaft. Weilerswist: Velbruck Wissenschaft, 2000. 407 р.

- Konitzer W. Medienphilosophie. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 378 р.

- Munker S. Philosophie nach dem «Medial turn»: Beitrage zur Theorie der Medieng-esellschaft. Bielefeld: Transcript, 2009. 220 р.

- Luhman N. Die Realitat der Massenmedien. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozi-alwissenschaften, 2009. 151 p. (Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften).

- Winterhoff-Spurk P. Medienpsychologiye: Eine Einführung. 2nd ed. Stuttgart: Kohl-hammer; 2004.

- Schwender C. Medien und Emotionen. Evolutionspsychologische Bausteine einer Medientheorie. 2nd ed. Wiesbaden: DUV; 2006.

- Гайда Ст. (Медиа)лингвистические дилеммы//Медиалингвистика: междунар. науч. журн. 2015. № 3. С. 15-23. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24172674 (дата обращения: 14.07.2016).

- Дзялошинский И. М. Медиалингвистика в контексте трансформирующихся медиа//Гуманитарный вектор. Сер.: Филология, востоковедение. 2014. № 4. С. 74-81. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=22652664 (дата обращения: 14.07.2016).

- Таюпова О. И., Бычковская Н. В. Медиалингвистика как современное научное направление//Российский гуманитарный журнал. 2014. Т. 3, № 1. С. 610-615. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=21437206 (дата обращения: 14.07.2016).

- Kolehmainen M., Pietilainen J. Comparative Study on Codes of Ethics Dealing with Media and Intolerance/Nordenstreng, Kaarle (ed.). Reports on Media Ethics in Europe. Tampere: University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication, 1995. Pub. B 41. P. 81-114.

- Petko D. Einfurung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 2014. 164 p.

- Богдановская И. М. Медиакоммуникация//Universum: Вестник Герценовского университета. 2011. № 8. С. 77-80. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16689279 (дата обращения: 14.07.2016).

- Войтик Е. А. К вопросу определения медиакоммуникации как понятия//Открытое и дистанционное образование. 2013. Т. 1, № 49. С. 26-31. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18925095 (дата обращения: 14.07.2016).

- Дунас Д. В. К антропологической теории рассмотрения медиакоммуникации//Медиаскоп. 2009. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/?q= node/481 (дата обращения: 16.07.2016).

- Шилина М. Г. Массмедиа в ХХI веке: новые теоретические и образовательные концепции как условие развития индустрии и безопасности информационного пространства//Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22. С. 293-296. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20445320 (дата обращения: 16.07.2016).

- Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (Теоретико-методологический аспект//Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20-26. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21594618 (дата обращения: 16.07.2016).

- Торкунова Ю. В. Формирование инновационно-исследовательской компетентности студентов как результат оптимизации внедрения новых организационных форм в учебный процесс вуза//Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16, № 10. С. 336-339. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19395575 (дата обращения: 16.07.2016).