Образовательные стратегии студенчества в условиях цифровизации

Автор: Великая Н.М., Ирсетская Е.А., Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цифровизация образования оказывает серьезное воздействие на характер трансформации процесса обучения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. Однако эти изменения имеют региональную специфику, связанную с неравномерным характером цифровизации субъектов Российской Федерации и особенностями интеграции цифровых методов различными образовательными центрами. При этом меняющиеся смыслы и ценности образования актуализируют задачу выявления и описания образовательных стратегий современной студенческой молодежи, а также мотивации, определяющей образовательные стратегии. Исследование основывается на данных опросов, проведенных ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2021 и 2023 гг. Для статьи были использованы массивы трех крупных образовательных центров (Москвы, Екатеринбурга и Иркутска). Авторы уточняют влияние, которое оказал на образовательный процесс вынужденный опыт дистанционного обучения, вызванный пандемией COVID-19, показывают, что ускоренный процесс перехода на новые образовательные практики осуществлялся неравномерно, что отражают региональные различия в оценке онлайн-форматов обучения. Отмечено, что в основе образовательных стратегий студентов лежит понимание категории жизненного успеха. Профессионализм является значимой составляющей жизненного успеха для современной молодежи. В ходе анализа данных выявлены две основные стратегии достижения жизненного успеха. Первая стратегия предполагает высокую значимость интеллекта как ключевой составляющей достижения успеха и благосостояния независимо от выбранной сферы деятельности. Вторая стратегия предполагает опору на высокий уровень развития профессиональных данных и компетенций в избранной профессиональной среде. Эмпирические данные продемонстрировали более высокий уровень владения базовыми цифровыми навыками среди студентов Москвы. Вектор оценок смещен от столицы к периферии. Такая же ситуация наблюдается в отношении оценок студентами навыков, связанных с личностными характеристиками и безопасностью. Полученные выводы могут стать фундаментом в процессе разработки и внедрения инструментов коррекции системы управления высшей школой на пути модернизационных процессов, связанных с повсеместным внедрением информационных технологий.

Студенчество, преподаватели вузов, образовательные стратегии, цифровизация образования, дистанционное образование, цифровая грамотность, опыт пандемии

Короткий адрес: https://sciup.org/147247186

IDR: 147247186 | УДК: 316:387 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.14

Текст научной статьи Образовательные стратегии студенчества в условиях цифровизации

Внимание исследователей к особенностям цифровизации высшего образования определяется тем, что стремительное развитие интернета и цифровых технологий расширяет возможности не только в плане получения работы, образования, разнообразных услуг, но и участия в политической и социальной активности – от политических акций до благотворительности и волонтерской деятельности.

Переход к шестому технологическому укладу, стремительное развитие цифровых технологий, становление «обучающегося общества» (learning society) меняют как структуру экономики, так и повседневные социальные практики индивидов, что актуализирует внимание исследователей к особенностям цифровизации высшего образования, формирующего социальный потенциал развития общества. Интенсивность и темпы техноло- гического развития предъявляют особые требования к воспроизводству квалифицированной рабочей силы, адаптированной к новым технологиям, владеющей новыми знаниями и компетенциями. В этом смысле именно образование помогает людям приобрести новую профессию в условиях нарастающего разрыва между качеством образования и ростом требований к компетенциям персонала. М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, обращая внимание на ситуацию постоянного глубокого преобразования российской экономики, отмечают «быстрое увеличение доли интеллектуального труда в продукте», что детерминирует состояние профессиональной неустойчивости, проблему частой смены «профиля специальности и необходимость повышения квалификации специалистов» (Молодежь России…, 2020, с. 304–305).

При этом непрерывное реформирование системы высшего образования, перекраивание ее под стандарты болонской системы существенно трансформировали образовательное пространство высшей школы. Исследователи справедливо отмечают кардинальную смену целей и смыслов образования, которые сегодня все больше направлены на замену «универсального типа личности, порождающего уникальные достижения во всех сферах деятельности… на воспроизводство узкоспециализированного, одномерного „винтика” на рынке труда» (Молодежь России…, 2020, с. 303).

Отмеченная авторами дихотомия, т. е. рассогласование в образовательном процессе целей, мотивов и технологий обучения образовательных общностей, сопровождается возрастанием дисперсности, гетерогенности студенческой общности в отношении к образованию как терминальной или инструментальной ценности. Следствием подобного отношения является приоритетность выбора дальнейших образовательных стратегий с ориентацией либо на получение качественного знания, либо на использование диплома или дипломов («у меня второе высшее»), обещающих достойное место в социальной структуре и выстраивании необходимых социальных отношений.

Амбивалентность использования цифровых технологий в образовательном процессе проявляется и в концепции стратификации образования в соответствии с методами обучения: «…дистанционное, массовидное с формированием узких компетенций и ярко выраженных потребительских установок и „человеческое”, элитарное образование» (Молодёжь…, 2019, с. 162).

Абсолютизация степени значимости или признание за ней доминирующей роли позиционирует цифровизацию как цель, а не средство образовательного процесса, вызывая негативную коннотацию. Расхождение в оценках результатов внедрения «цифрового образования» в «доковидную эпоху» актуализировало выявление результативности процесса обучения и предпочтений в выборе форм образования на перспективу с учетом опыта, полученного в условиях вынужденной самоизоляции и перехода на «всеобщий онлайн» в условиях пандемии COVID-19.

Пандемийный синдром обострил противоречие между достаточной и вынужденной цифровизацией образовательных процессов, акцентировал внимание на вопросах преимуществ и ограничений дистантного обучения, а также влияния цифрового преподавания на результативность образовательного процесса.

Особенности статуса университетов разного типа (национальные федеральные, исследовательские, опорные) и связанного с этим различного финансирования также воспроизводят неравенство в плане доступа, освоения и использования новых технологий в процессе обучения, включая его цифровые компоненты.

Отметим, что студенчество в абсолютном большинстве является городской общностью в силу локализации вузов в городах, что позволяет рассматривать региональные особенности студенчества соответствующим образом. К тому же высокоурбанизированная среда выступает мощным стимулом для развития цифровой инфраструктуры, что не может не сказываться на степени включенности в нее студентов.

Исходя из этих особенностей, важно выяснить, в какой мере удовлетворенность условиями и качеством обучения в целом и его онлайн-составляющей оказала влияние на выбор образовательных стратегий студенческой молодежи в городах разного типа: в столице (Москва), городе-миллионнике (Екатеринбург) и крупном областном центре (Иркутск), а также выявить изменения в образовательных стратегиях студентов с учетом опыта вынужденного дистанционного обучения в зависимости от социально-территориальных факторов для конструирования инструментов коррекции системы управления высшим образованием на очередном этапе ее модернизации.

Обзор литературы

Проблемы реформирования системы образования, трансформации образовательного пространства широко освещены зарубежными и отечественными авторами. Например, в работах Г.Е. Зборовского, П.А. Абрамовой, В.С. Каташинских рассматриваются как теоретические аспекты социологии образования, так и некоторые региональные аспекты образовательного процесса и его темпоральные характеристики (Зборовский, 2022; Формирование нелинейной…, 2018). Отдель- но авторы останавливаются на том факте, что «…социальные трансформации, обусловленные переходом к информационному обществу, актуализируют проблему новой парадигмы образования, характеризующейся перераспределением акцентов с образовательной деятельности на самообразовательную» (Зборовский, 2013, с. 350).

Мы рассматриваем образовательные стратегии в рамках традиции, заложенной П. Бурдье, определявшим их как «долгосрочные инвестиции, не обязательно воспринимающиеся как таковые и не сводящиеся к экономическому или денежному измерению. В действительности они прежде всего направлены на производство социальных агентов, достойных и способных наследовать свойства группы» (Бурдье, 2007, с. 103). Именно этот подход наиболее распространен в отечественной социологии образования, где подчеркивается роль социальной среды в процессе выбора профессии и модели обучения: в социальном поведении и выборе образовательной траектории учащиеся не только (и не столько) руководствуются личными взглядами, представлениями и интересами, но и оказываются под воздействием тех ценностей и моделей образовательного и профессионального поведения, которые превалируют в окружающей их социальной среде (Константиновский и др., 2015, с. 101).

При этом в эмпирических исследованиях можно выделить два доминирующих подхода, позволяющих рассмотреть образовательные стратегии: структурный и субъектный. Структурный подход акцентируется на социальном статусе, которого достигает индивид, получая высшее образование, что детерминирует рациональные основания выбора будущей профессии, квалификации и формы занятости (de Agrela et al., 2017).

В рамках субъектного подхода учеными (Skinner, Belmont, 1993; Legault, 2006; Амбаро-ва, Зборовский, 2021) изучается мотивация студентов при выборе целей и средств обучения, определяющаяся ценностями и представлениями референтных групп.

Собственно образовательные стратегии студентов нашли отражение в работах Т.К. Петру-шенко (Петрушенко, 2018), К.Ю. Терентьева

(Терентьев, 2015), Н.М. Великой и соавторов (Великая и др., 2023), А. Хаммада (Hammad et al., 2020) и др.

В частности, К.Ю. Терентьев выделил две группы образовательных стратегий: профессионально ориентированные и статусно ориентированные, которые могут реализовываться как с активной, так и индифферентной позиции. Индифферентная позиция выражается в пассивности формирования стратегии, в ориентации на чужое мнение, выборе профессии и вуза в «последний момент», получении знаний вообще, а не приобретении профессии, когда получение образования в вузе оказывается «побочным» результатом реализации внеобразова-тельных целей (Терентьев, 2015).

Принципиально важными для нашего исследования являются работы, освещающие проблемы цифровизации образования (Трансформация…, 2021; Руденкин, 2022; Фролова, Рогач, 2022). Большинство авторов солидарны в том, что важно соблюдать баланс между онлайн и офлайн-обучением, перегруженность цифровыми технологиями и детей, и взрослых порождает чрезмерную цифровую усталость и отчуждение (Трансформация…, 2021, с. 251; Плужникова, 2021). С аналогичными проблемами столкнулись и университеты других стран, что отражено в работах зарубежных коллег. В частности, болгарские социологи Т. Стоянова и М. Маркова выделяют несколько критериев уровня цифровизации, в их числе спрос на новые цифровые навыки со стороны бизнеса и цифровое расширение компетенции университета, которые адаптированы под интересы и предпочтения студентов с учетом их цифрового опыта и цифровых ожиданий, существенным образом изменяющих образовательную среду (Stoyanova, Markova, 2022, р. 53–54).

К социальным последствиям цифровизации обращались и авторы настоящей статьи, акцентируя внимание на факторах образовательной активности студентов (Буланова, Великая, 2011; Нархов, 2021).

Заметим, что в современной научной литературе практически не освещены особенности цифровизации в городах с разным потенциалом высшего образования. Это и предопределило выбор темы для данной статьи.

Материалы и методы

Объект исследования – общность студентов высшего профессионального образования, определяемая в реальном социокультурном пространстве как номинальная, в виртуальном – как цифровая. Генеральная совокупность – 4 076 436 студентов российских вузов1 (за исключением студентов, обучающихся в интересах силовых структур – военных, Министерства внутренних дел, МЧС и т. п.), обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Из них в Москве обучаются 776 228 студентов (19,04% от контингента по РФ, 141 вуз, включая 3 филиала)2, в Свердловской области – 117 853 студента (2,89% от контингента РФ; из 35 образовательных организаций и филиалов 21 находится в Екатеринбурге, в области – филиалы уральских и московских вузов, за исключением Технического университета УГМК, который расположен в Верхней Пышме – городе-спутнике Екатеринбурга3), в Иркутской области – 64 674 студента (1,59% от контингента РФ; в Иркутске из 17 вузов и филиалов базируются 10, в том числе 7 головных).

Предмет исследования – образовательное поведение и образовательные стратегии студенчества в условиях ускоренной цифровизации как системы образования, так и социальной жизни в целом.

Мы опираемся на идеи о качественном повышении роли высшего профессионального образования в воспроизводстве кадров интеллектуального труда (Горшков и др., 2023) и на представления о молодежи как о самоорганизующемся полисубъектном акторе (Зубок и др., 2022), рассматривая студенчество как особую социальную группу – интеллектуальный авангард российской молодежи (Великая и др., 2023).

Эмпирический материал получен в ходе исследований, проводимых ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2021 и 2023 гг.

-

1. Разведывательное исследование центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН (март – апрель 2021 г.) «Образовательные стратегии сту-

- дентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения». Проведено в пяти регионах РФ методом онлайн-опроса с дополнительной репрезентацией массива по г. Москве. Объем выборочной совокупности после ремонта выборки составил 522 человека, из них по Москве – 214 чел., опрашивались студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры по основным укрупненным направлениям подготовки. В выборку вошли студенты федеральных и региональных вузов, национальных исследовательских университетов.

-

2. Исследование центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН (апрель – май 2023 г.) «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», проведенное по общероссийской выборке в 30 субъектах Федерации всех федеральных округов4.

Основной метод анализа эмпирической информации – сравнение самооценок образовательной активности студентов городов Москвы, Екатеринбурга и Иркутска. В основу положен метод анализа «непохожих случаев». Были отобраны образовательные центры с разным потенциалом высшей школы: столицы (Москва с национальным университетом МГУ и 11 научно-исследовательскими университетами), мегаполиса – научно-промышленного центра (Екатеринбург, 29 вузов, в т. ч. федеральный университет УрФУ) и крупного промышленного города (Иркутск, 14 вузов, в т. ч. государственный университет ИГУ; национальный исследовательский университет, ИРНИТУ)5.

Обработка данных проведена в пакетах ПО SPSS и Vortex 10. Для номинальных шкал данные приведены в процентах от числа опрошенных, для порядковых – в средних величинах (условный индекс).

Результаты исследования

Образование в системе смысложизненных ценностей российского студенчества

Мы рассматриваем образовательные стратегии в рамках субъектно-мотивационного подхода, опирающегося на анализ доминирующих ценностей, которые становятся основаниями для выбора студентами направления своего профессионального развития, а также влияют на социальные практики, обеспечивающие достижение целей в сфере получения образования (особенности подготовки к занятиям, сдача экзаменов, освоение дополнительных профессиональных компетенций и др.).

Получение образования в настоящее время остается одной из основополагающих ценно- стей современного общественного развития, с одной стороны, и одной из смысложизненных ценностей человека.

По данным Н.А. Селиверстовой и Ю.А. Зубок, выявляющих терминальные и инструментальные смыслы образования, в студенческой среде инструментальные смыслы образования (престиж, возможность сделать карьеру, получение диплома) преобладают над терминальными (развитие способностей, общая культура, потребность в познании) (Зубок, Селиверстова, 2022). Это определяет и стратегические цели, достижение которых программируется студентами при выстраивании образовательной стратегии.

Смыслообразующая ценность образования связана с четырьмя ведущими факторами (рис. 1) , первое место среди которых традиционно занимает соответствие будущей работы интересам студентов. Вторая по значимости позиция – наличие качественного образования – также одинаково важна для студентов вне зависимости от территории проживания. По индикатору профессионализма более высокие оценки дали респонденты Екатеринбурга, а креативная составляющая более важна для студентов из Иркутска.

Рис. 1. Структура терминальных ценностей, связанных с образованием и профессионализмом, средняя оценка по пятибалльной шкале

4,5

3,5

— ♦ — Интересная работа / Работа, соответствующая интересам

■ Широкий кругозор, наличие качественного образования

— ▲ — Ощущение себя профессионалом, мастером своего дела

—•— Творческая работа, позволяющая создавать новое, оригинальное

Москва

Екатеринбург

Иркутск

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.

Мнения студентов о наиболее важных жизненных целях определялись выбором трех самых важных из общего списка, что позволило сделать следующие выводы. В качестве «генеральной цели» студенты видят достижение самостоятельности посредством обеспечения стабильной занятости, гарантирующей самостоятельность; высокий уровень благосостояния и профессиональную реализацию (табл. 1) . Заметна принципиальная разница в выстраивании топа наиболее важных ценностей между студентами различных регионов. Студенты Москвы и Иркутска самой значимой ценностью признают достижение материального благополучия (64,0 и 66,7% соответственно), а для студентов Екатеринбурга самой значимой целью является получение работы для достижения самостоятельности (такого мнения придерживаются 62,7% опрошенных).

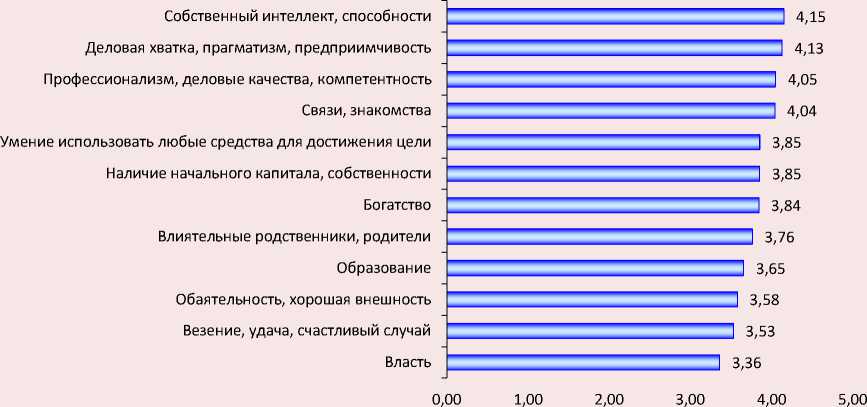

Анализ полученных данных позволяет сказать о том, что российские студенты рассматривают профессионализм в качестве важной составляющей жизненного успеха, хотя и не самой значимой. Опора на собственные способности и интеллект, прагматизм и предприимчивость видятся более значимыми, чем образование и профессионализм, что сказывается на конструировании образовательной страте- гии, где большую актуальность приобретает ориентация на soft skills, что подталкивает студентов совершенствовать некоторые профессиональные навыки вне стен университета (рис. 2).

Таким образом, в отношении достижения жизненного успеха и благополучия в молодежной среде можно выделить две основные наиболее популярные стратегии: во-первых, это опора на собственный интеллект как возможность достижения самостоятельности и высокого уровня благосостояния в любой сфере деятельности, независимо от полученной профессии; во-вторых, опора на профессионализм и развитие компетентности в избранной профессиональной среде.

Первая стратегия при этом предполагает раннюю занятость вне своей профессии и высокую ориентацию на получение различных навыков и компетенций в системе дополнительного образования. Вторая стратегия, напротив, предполагает систематическое и успешное прохождение обучения по выбранной специальности с перспективой трудоустройства.

Очевидно, что исходные ресурсы студенческой общности характеризуются прежде всего качеством полученного образования, формально выражающимся в баллах ЕГЭ, фактически – объемом интериоризированного знания. В силу

Таблица 1. Распределение ответов о наиболее важных жизненных целях по регионам, поливариантный вопрос, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа (три самые важные цели по окончании вуза) |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом* |

|

Получить постоянную работу, которая позволит мне стать самостоятельным(ой), не обязательно, чтобы она была связана с моей профессией |

62,6 |

62,7 |

60,3 |

64,8 |

|

Обеспечить высокий уровень благосостояния, дохода |

64,0 |

50,0 |

66,7 |

65,2 |

|

Занять профессиональное положение, с которым будут считаться (например, специалист / эксперт или так называемая позиция «незаменимого работника» в организации, фирме) |

45,3 |

44,1 |

46,2 |

43,6 |

|

Создать свое дело, зарегистрировать собственную фирму |

25,7 |

21,6 |

23,1 |

26,6 |

|

Получить место управляющего / директора организации, фирмы |

17,3 |

14,7 |

17,3 |

19,7 |

|

Занять высокое положение в структуре государственной власти |

11,7 |

2,0 |

9,0 |

9,9 |

|

Проявить себя в политике, в деятельности политических партий или общественных организаций |

9,8 |

30,4 |

8,3 |

7,5 |

|

Занять высокое положение в структуре местной власти |

2,8 |

2,0 |

4,5 |

4,2 |

|

* Здесь и далее значения «Массив в целом» приведены по всей выборке, а не только по трем выбранным для анализа городам. Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 2023 г. |

||||

исторически сложившейся структуры высшего образования «качество абитуриентов» снижается от столицы к периферии, как и то, что баллы ЕГЭ лишь отчасти определяют образователь- ные стратегии. Тем не менее существуют другие индикаторы, которые в значительной степени влияют на мотивы выбора студентами того или иного вуза (табл. 2).

Рис. 2. Составляющие основы успеха в представлениях студенческой молодежи, поливариантный вопрос, среднее значение по шкале от 1 до 5

Источник: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 2023 г.

Таблица 2. Распределение мотивов выбора вуза по городам, средний балл по пятибалльной шкале

|

Утверждение |

Москва, 2021 |

Москва, 2023 |

Екатеринбург, 2021 |

Екатеринбург, 2023 |

Иркутск, 2021 |

Иркутск, 2023 |

Массив в целом, 2021 |

Массив в целом, 2023 |

|

Относительно легко было поступить в учебное заведение по интересующему меня направлению |

3,30 |

3,09 |

2,8 |

3,26 |

3,09 |

3,35 |

3,20 |

3,13 |

|

Престиж вуза, его репутация как передового вуза |

3,22 |

3,35 |

3,52 |

3,51 |

2,97 |

3,02 |

3,12 |

3,28 |

|

Соответствовало моим представлениям о современном учебном процессе |

3,06 |

3,24 |

3,23 |

3,32 |

2,94 |

2,92 |

2,97 |

3,13 |

|

Востребованность выпускников этого вуза на рынке труда – легко найти работу |

2,50 |

3,2 |

2,96 |

3,15 |

3,14 |

3,28 |

2,68 |

3,02 |

|

Ориентация вуза на мировые образовательные стандарты |

2,11 |

2,5 |

2,21 |

2,44 |

1,94 |

1,79 |

2,06 |

2,42 |

|

Возможность получить международный диплом |

1,70 |

2,09 |

1,94 |

2,02 |

1,68 |

1,45 |

1,73 |

2,05 |

|

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 2023 г.; результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. |

||||||||

Так, например, средняя оценка утверждения «престиж вуза, его репутация как передового вуза» демонстрирует в целом по массиву незначительный рост в 2023 году по сравнению с 2021 годом (3,28 против 3,12 соответственно). В то же время среднее значение такого индикатора мотива выбора вуза, как «легкость поступления в учебное заведение», существенно снижается у студентов Москвы (3,0 в 2023 году против 3,3 в 2021 году), а среди студентов региональных вузов растет (Екатеринбург в 2021 году – 2,8, в 2023 году – 3,26; Иркутск в 2021 году – 3,09, а в 2023 году – 3,35). Приток в Москву абитуриентов из других городов с высокими баллами ЕГЭ и высокомотивированных объясняет значимость престижа вуза для московских студентов.

Обращает на себя внимание существенная актуализация такого показателя, как востребованность выпускников вуза на рынке труда. В целом по массиву среднее значение этого индикатора выросло с 2,68 в 2021 году до 3,02 в 2023 году. Такая тенденция характерна для студентов и московских, и региональных вузов (см. табл. 2).

В целом наиболее значимыми мотивами выбора вуза остаются возможности, связанные с получением качественных профессиональных знаний (престиж вуза, представления об учебном процессе) и с возможностью будущего трудоустройства, хотя на практике они «проигрывают» массовой ориентации абитуриентов на высшее образование как таковое.

Цифровизация образования и перспективы

Один из базовых атрибутов модернизации высшего образования – стремление к всеобщей цифровизации, внедрению и совершенствованию электронных систем обучения и контроля знаний студентов. Как результат, цифровые знания и навыки превратились в один из ключевых ресурсов образовательных стратегий современной молодежи. Особенно ярко это проявилось в условиях «шоковой цифровизации» (Назаров и др., 2021), вызванной вынужденной самоизоляцией всех участников образовательного процесса во время пандемии коронавируса.

По самооценкам респондентов (которые, впрочем, представляются завышенными; простое доказательство тому – массовые опасения студентов выпускных курсов в отношении про- цедуры нормоконтроля дипломных работ, выражаемые в виде тематических мемов в социальных сетях), на высоком уровне находятся только базовые цифровые компетенции, такие как владение базовым пакетом программ для дистанционного обучения (Zoom, электронное расписание, электронные библиотеки, мессенджеры и т. д. – средняя оценка 8,72 по массиву в целом из 10); владение базовым программным обеспечением (офисные программы: Word, Excel, PowerPoint, браузеры, почта и т. д. – 8,58); поиск информации в интернете: данные, статьи, публикации, материалы СМИ и др. по интересующей проблематике (8,53); навыки визуализации информации (создание презентаций, инфографики – 8,37); использование файлообменников и облачных сервисов (8,04); навыки работы с данными (базовый статистический анализ, работа с базами данных – 7,29).

В разрезе регионов оказалось, что по всем позициям студенты-москвичи дали более высокие оценки, оценки студентов из Иркутска, напротив, более низкие, за исключением навыков работы с данными (минимум – Екатеринбург, средняя 6,8).

Комплекс навыков, связанных с личностными характеристиками и безопасностью, оценен менее высоко, в этом блоке «лидирует» владение этикетом в сети (7,93), средствами обеспечения безопасности и защиты данных (7,51) и эмоциональный интеллект (способность к эмпатии, возможность контролировать и понимать эмоции другого – 7,31). В то же время личностные качества, необходимые для успешного освоения знаний в цифровом формате, оценены скромнее: системное мышление (возможность анализировать большие объемы информации, находить и описывать закономерности и т. д.) – 6,79 балла; возможность решать задачи в условиях неопределенности, адаптивность – 6,75; заинтересованность в получении «цифровой профессии» (интернет-марке-тинг, управление продуктом/проектом, дизайн, программирование, аналитика данных) – 6,18; готовность к непрерывному обучению – 6,14.

Вектор снижения оценок, как и в предыдущем блоке, направлен от столицы к периферии (минимум – во всех случаях у студентов Иркутска, за исключением заинтересованности в получении «цифровой профессии» – Екатеринбург, 5,43).

Уже на этой стадии у значительной части респондентов имеются сложности в освоении цифровых знаний. Еще больше это проявляется при анализе блока индикаторов продвинутых цифровых компетенций, который получил самые низкие и более дисперсные оценки как по отдельным компетенциям, так и по регионам. По массиву в целом средняя оценка выше 5 баллов получена для осведомленности в области влияния цифровых технологий на окружающую среду и экологию (6,13); понимания концепции авторского права и особенностей лицензирования цифрового контента и интеллектуальной собственности (5,9); создания и развития цифрового видео-, фотоконтента (например, ролики на YouTube, блоги, обработка фото и видео с использованием специальных программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Visio и др. – 5,56). Немного ниже оценен такой навык, как креативное применение цифровых технологий (использование цифровых инструментов для создания принципиально новых продуктов (инноваций), нового знания и т. д.) – 4,91. Навыки, связанные с владением инструментами рекламы и продвижения в интернете (SMM, таргетинг, рекламные кабинеты в сетях и браузерах), оценены на 3,95 балла, еще ниже – компетенции по продвинутому анализу данных в специализированных программах (R, SPSS, дашборды, Excel, написание SQL-запросов и др. – 3,88 балла), владению языками программирования (3,51; впрочем, это – весьма специфический навык, зачастую избыточный для обычного пользователя). Тревожной видится ситуация с оценкой навыков управления проектами, методологии проектного управления и знанием соответствующих программ (например, Jira, Confluence, Битрикс-24, Agile-подход, Scrum, Kanban) – 3,18 балла, поскольку именно на этом навыке основан тренд на внедрение идеологии проектного управления как в образовании, так и в социально-экономической сфере в целом.

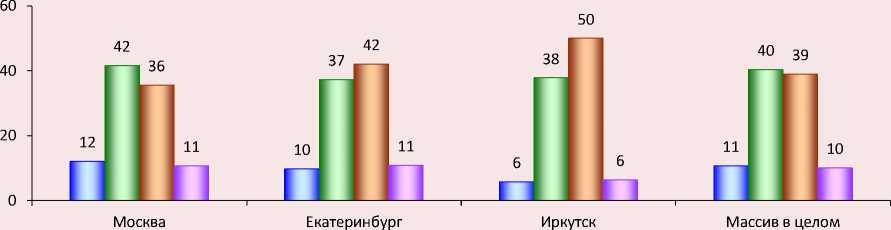

Результат актуализации имеющихся ресурсов выражается в текущей успеваемости респондентов. Очевидный вектор ее снижения – от столицы к периферии (рис. 3) .

При том что в целом по массиву наблюдается примерно равенство групп отличников и «аутсайдеров» (каждый десятый) и групп успевающих и «уверенных хорошистов» (двое из пяти), в регионах заметно смещение к срединным группам: меньше отличников, а в Иркутске – и «аутсайдеров». То есть образовательные стратегии большей частью не реализуются в полной мере как минимум для половины респондентов (две последние группы), но и совсем слабо – лишь для каждого десятого

Рис. 3. Текущая успеваемость студенческой молодежи, % от числа опрошенных

□1 □2 □3 □4

Значения: 1 – только отлично; 2 – только хорошо и отлично; 3 – преимущественно хорошо и отлично, но иногда бывают оценки удовлетворительно; 4 – преимущественно удовлетворительно, но иногда бывают оценки хорошо и отлично.

Источник: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.

респондента. Впрочем, здесь остается открытым вопрос о ценности знания или ценности диплома как «корочки», равно как и об объективности оценок и способах их получения (в целом по массиву не менее 35% респондентов указали, что у них были пересдачи за время обучения, в том числе пересдачи на повышенную оценку).

Еще одна тенденция состоит в том, что на этапе обучения в вузе происходит рассогласование первоначальных планов и результатов их реализации. Средние оценки индикаторов соответствия устремлениям и получаемого образования удалены от максимальных значений: по пятибалльной шкале не превышают 3,21 (Москва, индикатор «склонности, способности»), минимальные – 2,97 (Екатеринбург, индикатор соответствия образования и профессии, которой хотелось бы заняться после вуза). В то же время признак соответствия мечтам о том, кем бы хотел стать респондент, практически одинаков для всех групп (3,02–3,04 в городах; 3,11 – в целом по массиву).

Тем не менее накопленный объем ресурсов и опыта реализации образовательных стратегий позволил ведущим образовательным общностям относительно уверенно пройти период «вынужденного дистанта» в пандемию. Весьма показательно, что студенты, как и в случае с собственными цифровыми навыками, дали завышенные оценки собственного уровня готовности к дистанту: по массиву в целом средняя оценка 8,54 по шкале из 10 баллов. Повторилась тенденция снижения уровня готовности от столицы к периферии: московские студенты – 8,69, екатеринбургские – 8,31, иркутские – 8,27 балла.

Уровень работы преподавателей в дистанционном формате (табл. 3) студенты оценили довольно высоко, хотя навыки, связанные непосредственно с владением технологий (онлайн-лекции, исследовательская онлайн-работа) оценивались как недостаточные (3,71 и 3,61 балла по массиву).

Дальнейшая оценка основных аспектов дистанционного обучения осуществлялось по двум направлениям: со стороны позитивного влияния на реализацию образовательных стратегий и со стороны ограничений и рисков. Сами аспекты были разделены на три группы: учебный, коммуникативный и психолого-физиологический.

Учебные аспекты, которым способствуют онлайн-форматы, оценены достаточно высоко: средняя превышает значение 3,55 – оценка овладения информацией из лекций (по этому показателю дисперсия минимальна); близки к этому аспекту понимание изученного материала в целом, усвоение информации на семинарах (3,63 и 3,65 соответственно). Как ни парадоксально, студенты поставили высокий балл факторам, связанным с оценочными мероприятиями: адекватность оценок знаний на текущих занятиях (3,71) и комфортность сдачи зачетов и экзаменов (4,24). В разрезе городов максимальная разница зафиксирована в отношении оптимизации учебной нагрузки: пик – Екатеринбург (3,96), Москва – 3,94, минимум – Иркутск (3,47), массив в целом – 3,73.

Таблица 3. Оценка студентами работы преподавателей в дистанционном формате, средний балл по пятибалльной шкале

|

Вариант ответа |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом |

|

Были открыты для обратной связи, можно было что-то спросить и уточнить |

4,20 |

3,97 |

4,30 |

4,22 |

|

Доступно и понятно излагали материал |

4,06 |

3,82 |

4,17 |

4,11 |

|

Активно использовали презентации, видео материалы, онлайн-трансляции сторонних ресурсов в ходе преподавания |

3,96 |

3,95 |

4,35 |

4,08 |

|

Всегда вовремя и по расписанию выходили в онлайн-аудитории |

3,88 |

3,66 |

4,25 |

4,08 |

|

Продемонстрировали высокие навыки владения технологиями проведения онлайн-лекций |

3,54 |

3,45 |

3,90 |

3,71 |

|

Продемонстрировали высокие навыки проведения научноисследовательской и проектной работы онлайн |

3,41 |

3,14 |

3,84 |

3,61 |

|

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. |

||||

Ограничения и риски в плане учебы студенты чаще всего связывали с технологическими проблемами, что вполне ожидаемо и отчасти отражает уровень развития технической инфраструктуры вузов: в Екатеринбурге максимум (60% от группы), в Иркутске немногим менее (57%), в Москве минимум – половина респондентов, по массиву в целом – 48%. Также ожидаемо высокими оказались оценки фактора отсутствия четкого режима дня, размывания границы «дом – пространство для работы и учебы»: максимум – у студентов-москвичей (каждый второй), близкие значения у екатеринбуржцев (37%) и иркутян (34%), по массиву в целом – 39%. Риски, связанные с необходимостью освоения новых программ, заполнения онлайн-форм, сложными программными продуктами, отметил каждый девятый-десятый респондент, наибольшая разница – между москвичами (9% ответивших) и екатеринбуржцами (19%). Представляется, что эти самооценки несколько завышены – об этом свидетельствует относительно невысокий уровень владения сложными цифровыми навыками.

Коммуникативные аспекты онлайн-образо-вания в позитивном ключе ожидаемо оценены весьма скромно (около 3 баллов по пятибалльной шкале). Напротив, для респондентов очевидны риски и ограничения, связанные с сокращением возможностей для общения, отсутствием непосредственного контакта с человеком, снижением социальных навыков (65% студентов Москвы и Екатеринбурга, 58% Иркутска). Беспокойство вызывает также доступность личных данных (15% студентов Москвы, 14% Иркутска). Студентов Екатеринбурга этот аспект беспокоит меньше, его отметили 6% респондентов.

Из положительных факторов онлайн-обра-зования наиболее высоко оценена способность оптимизации затрат времени на организацию учебного процесса (табл. 4). При этом, чем крупнее город, в котором учатся студенты, тем она более значима. Возможности сконцентрировать внимание на учебном материале в региональном разрезе получили близкие оценки.

В ряду негативных факторов при общей тенденции ухудшения здоровья из-за гиподинамии она оказалась заметно значимее для студентов-иркутян (табл. 5). Они же чаще других отмечали риск формирования гаджетозависи-мости. Представляется, что этот риск суще-

Таблица 4. Психолого-физиологические аспекты, которым в достаточной мере способствует онлайн-образование, по городам, средний балл по пятибалльной шкале

|

Аспект |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом |

|

Оптимизация затрат времени на подготовку к занятиям, зачетам и экзаменам |

4,25 |

4,08 |

3,80 |

4,01 |

|

Концентрация внимания на демонстративном экране |

3,36 |

3,38 |

3,43 |

3,42 |

|

Концентрация на учебном материале, без отвлечения на посторонние сайты, переписки |

3,13 |

3,05 |

3,34 |

3,26 |

|

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. |

||||

Таблица 5. Психолого-физиологические аспекты недостатков и рисков онлайн-образования, по городам, % от числа опрошенных*

|

Вариант ответа |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом |

|

Проблемы со здоровьем из-за «сидячего образа жизни»: падение зрения, боли в спине и т. д. |

51,9 |

40,6 |

56,4 |

46,7 |

|

Зависимость от гаджетов, экранная зависимость |

30,4 |

36,6 |

41,0 |

31,8 |

|

«Клиповое мышление»: невозможность воспринимать большие объемы информации |

27,1 |

19,8 |

30,1 |

26,0 |

|

Чувство одиночества |

35,5 |

19,8 |

21,2 |

24,9 |

|

* Возможность выбора нескольких вариантов ответа. Составлено по: Исследование ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. |

||||

ственно недооценен для студенческой общности в целом6 (Богданов и др., 2023). Также оказалось, что москвичи значительно чаще остальных студентов видят в онлайн-образова-нии риск оказаться в одиночестве. Это весьма странно, поскольку столица обладает наиболее развитой инфраструктурой, предназначенной для коммуникаций.

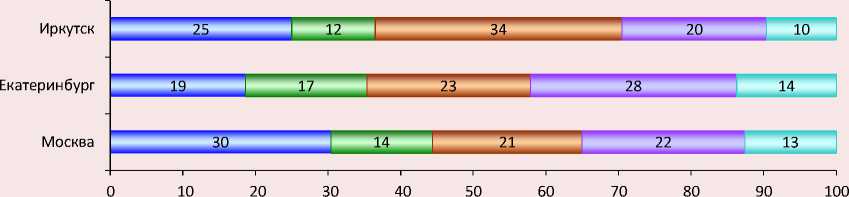

Закономерным итогом опыта массового он-лайн-обучения (в период пандемии) оказалось отношение к онлайн-образованию как таковому: студенты не смогли однозначно оценить его эффективность. При этом в 2022 году отмечен больший оптимизм студенчества Москвы, где технологические возможности минимизировали проблемы, связанные с организацией онлайн-обучения, и обеспечили переход к онлайн-формам в сжатые сроки (рис. 4).

Расхождение в определении ценности и роли традиционных и цифровых технологий в образовательном процессе по-прежнему остается в дискуссионном поле исследователей. С одной стороны, информационная трансформация, вызванная развитием цифровых техно- логий, обосновывает необходимость соответствия высшего образования инновационному развитию национальной экономики с целью кадрового обеспечения. Расширение образовательных возможностей на основе дистанционного обучения, доступность информации любого вида представляют «несомненные достоинства цифровизации образовательной деятельности, например, становится возможным формировать самонастраиваемый „умный образовательный контент” под требования любого участника образовательного процесса» (Трансформация…, 2021). С другой стороны, «гугловизация» знания породила информационный хаос в профессиональном образовании, зачастую сопряженный со всенадеянно-стью студентов на ресурсы интернета, на деле не всегда дающие нужный результат.

По данным исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН 2021 года отмечено, что во всех городах достаточно многочисленна группа, утверждающая, что онлайн-образование либо немногим хуже, либо серьезно уступает по эффективности традиционным технологиям. Несмотря

Рис. 4. Отношение студенческой молодежи к онлайн-образованию, % от числа опрошенных

Лучше, чем офлайн образование □ Незначительно лучше, чем офлайн

□ Равнозначно □ Несколько хуже, чем офлайн

□ Значительно уступает по эффективности

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.

на это, уровень удовлетворенности качеством обучения близок к приведенным выше оценкам отношения к нему. Парадоксально, что студенты Иркутска демонстрируют более высокую удовлетворенность обучением онлайн: индекс выше, чем по массиву в целом, поскольку они чаще других называли технические проблемы (табл. 6).

На наш взгляд, этот парадокс объясняется снижение требований к уровню знаний со стороны преподавателей по этой же причине: они лишены возможности качественной проверки знаний, а потому успеваемость в онлайн-формате оказывается выше, чем при использовании традиционных форм контроля.

В 2023 году студенты из разных регионов демонстрировали разную степень удовлетворенности аспектами цифровизации образования, что, безусловно, сказывается на выборе образовательной траектории (табл. 7).

Общий итог оценки опыта вынужденного дистанта и ускоренной цифровизации оказался вполне закономерен. Более половины студен- тов сделали выбор в пользу комбинированных методов, объединяющих преимущества электронного и традиционного обучения.

Обсуждение результатов

Тема виртуализации обучения не нова, хотя во время и после пандемии COVID-19 деятельность, связанная с реализацией различных типов стратегий и проектов по виртуализации деятельности университета, приобрела особую важность и остроту (Петров и др., 2022; Holowinska, 2022).

Ускоренная цифровизация, вызванная вынужденной изоляцией в период COVID-19, существенным образом изменила образовательное пространство большинства стран и регионов и образовательный процесс, что отмечали российские и зарубежные исследователи (Фролова, Рогач, 2022; Gonca Telli, Aydin, 2021).

В России, как и в других странах Европы (Schuetze, 2024), цифровизация поначалу осуществлялась медленными темпами и только в ряде отраслей. И хотя принятие специальных федеральных программ способствовало инте-

Таблица 6. Индекс удовлетворенности качеством обучения в дистанционном формате и качеством обучения в целом, I *

|

Вариант ответ а |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом |

|

Индекс удовлетворенности качеством обучения в дистанте |

0,532 |

0,587 |

0,917 |

0,723 |

|

Индекс удовлетворенности качеством обучения в целом |

0,747 |

0,421 |

1,148 |

0,906 |

|

*I=(2a+b-c-2d)/100, где a – ответы респондентов «полностью удовлетворен», b – «скорее удовлетворен», c – «скорее не удовлетворен», d – «полностью не удовлетворен». Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 2023 г. |

||||

Таблица 7. Индекс удовлетворенности различными аспектами цифровизации образовательного процесса, I *

|

Вариант ответа |

Москва |

Екатеринбург |

Иркутск |

Массив в целом |

|

Качество внешних онлайн-курсов |

0,128 |

0,086 |

0,217 |

0,144 |

|

Обеспеченность электронной учебной, научной литературой |

0,690 |

0,879 |

1,022 |

0,779 |

|

Применение балльно-рейтинговых систем, электронных зачеток |

0,415 |

0,207 |

0,731 |

0,464 |

|

Использование электронного личного кабинета студента |

0,741 |

0,894 |

1,262 |

0,868 |

|

Информационная культура, цифровая грамотность преподавателей |

0,561 |

0,907 |

0,680 |

0,620 |

|

Обеспеченность мультимедийным оборудованием, компьютерами для студентов |

0,464 |

0,163 |

0,688 |

0,484 |

|

Возможность пользоваться «быстрым» интернетом, Wi-Fi в вузе |

0,104 |

- 0,851 |

0,245 |

0,044 |

|

*I=(2a+b-c-2d)/100, где a – ответы респондентов «полностью удовлетворен», b – «скорее удовлетворен», c – «скорее не удовлетворен», d – «полностью не удовлетворен». Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 2023 г. |

||||

грации новых методов обучения в образовательный процесс, неравномерность цифровизации различных регионов и образовательных учреждений разного типа продолжает сохраняться, что подтверждают данные нашего исследования.

Цифровизация в России, в образовании в частности, вполне может быть описана в терминах цифрового разрыва, предложенного Р. Болтоном, под которым подразумеваются изменения, которые происходят, когда новые цифровые технологии «меняют опыт клиентов, бизнес-процессы и бизнес-модели, тем самым изменяя ценность образования и содержание образовательного процесса» (Bolton et al., 2018, p. 17). Мы также не склонны рассматривать такие перемены как угрозу, поскольку это формирующийся новый образ жизни, порождающий и новые социальные практики. Образовательные учреждения должны адаптироваться к новым ситуациям и новым нормам.

Опираясь на данные наших исследований, мы разделяем позицию коллег, показавших, что привлечение в массовом масштабе студентов, преподавателей и администрации к использованию цифровых технологий не только продемонстрировало новые возможности обучения и самообразования, но и создало питательную среду для новых рисков и угроз в самых разных сферах, в том числе психологического характера (Hammad et al., 2020).

Ускоренный переход на цифровые технологии в образовательном пространстве вузов неоднозначно оценивается всеми субъектами образовательного процесса. Несмотря не то, что большинство наших респондентов довольно успешно адаптировались к новым формам, более половины предпочитают совмещение онлайн и традиционных методов обучения. При этом за два года существенно (с 20,8 до 30,5%) выросло количество студентов, предпочитающих возврат к традиционным формам обучения, и сократилось количество тех, кто ориентирован на онлайн-формат (с 25 до 7%). Сторонниками онлайн-обучения являются порядка 7% студентов, подавляющее большинство которых имеют постоянную занятость. Имеющийся потенциал высшей школы отразился на выборе цифровых форм образования в большую сторону в Москве и Иркутске.

Заключение

Информационные технологии существенно повлияли на концепцию образовательных процессов, в которых реализуется образовательная активность вузовских общностей. На первый взгляд, потенциал молодого поколения с его высокой степенью адаптации к динамике социальных изменений, способностью к использованию цифровых технологий в образовании соответствовал внедрению инновационных методов и форм образования, профессиональной адаптации и карьерного роста, способствовал выбору образовательных стратегий студентов. Однако профессиональное сообщество сферы высшего образования отмечало амбивалентность и проблематичность многих аспектов этих процессов (Минина, 2020). В связи с чем следует привести возможно дискуссионное, но имеющее под собой основание суждение: «ориентация на технологичность образования в ущерб содержательности» способствует тому, что «инновационные компьютерные технологии в образовании становятся синонимом качества обучения» (Каргаполов и др., 2020, с. 305). С нашей точки зрения, это преувеличение.

При выборе вуза студенты ориентируются на возможности прохождения на бюджет (фактор легкого поступления), престиж вуза и перспективы трудоустройства по специальности. Доминирующим фактором выстраивания образовательной стратегии для студентов вне зависимости от места жительства является обеспечение стабильной занятости, гарантирующей высокий уровень благосостояния.

Результативность образовательного процесса с использованием онлайн-технологий оценивается студентами в зависимости от уровня успешности освоения цифровых технологий самими учащимися и профессорско-преподавательским составом. При этом неравномерность и недостаточность цифровых знаний взаимосвязана с аналогичными факторами формирования и hard skills и soft skills. Последние в большей степени востребованы у студентов из городов-миллионников.

Наиболее предпочтительной для студентов формой образовательного процесса выступает смешанный формат обучения, который в наибольшей степени соответствует мотивам выбо- ра самой распространенной образовательной стратегии, позволяющей задействовать образовательные ресурсы вне вуза.

Региональный и территориальный факторы также остаются значимыми. Если в Иркутске при выстраивании образовательной стратегии более значимы гарантированная занятость и востребованность на рынке труда, то в Москве и в Екатеринбурге существенно выше значение факторов, связанных с независимостью и достижением высокого уровня благосостояния.

С одной стороны, информационная трансформация, вызванная развитием цифровых технологий, обосновывает необходимость соответствия высшего образования инновационному развитию национальной экономики с целью кадрового обеспечения. С этой точки зрения государство и работодатели как заказчики «основного продукта» высшей школы, профессионалов интеллектуального труда вправе требовать от всех участников образовательного процесса активной включенности в «мир цифровых технологий» и использования его безусловных реальных и потенциальных преимуществ.

С другой стороны, засилье информационного мусора в цифровом образовательном контенте, обилие разноформатного программного обеспечения и методов его использования, делающие возможным возникновение многочисленных цифровых девиаций в образовательном процессе, необходимость противостоять отмеченной «гугловизации» профессионального знания выводят на необходимость учитывать важные барьеры, создаваемые цифровым социокультурным пространством. Чтобы идти в ногу с динамично меняющимися потребностями общества и рынка, успешно реализовывать «первую миссию», университеты должны научиться преодолевать эти барьеры: индивидуальные, связанные с отношением (мотивацией) студентов и преподавателей к использованию различных инструментов ИКТ и платформ, организационные, финансовые и технологические, сопряженные с необходимостью правильного планирования такого рода изменений.

Впрочем, ответить на вызовы цифровизации образовательного пространства высшей школы университетам самостоятельно, без активного вовлечения представителей местных сообществ, организаций-партнеров, весьма затруднительно. Вследствие этого появляются новые исследовательские задачи, связанные с изучением цифрового взаимодействия в двух направлениях. Во-первых, это взаимодействие основных образовательных общностей – научно-педагогических работников, студентов и административных работников. Во-вторых, это взаимодействие университетского сообщества с региональной властью, корпорациями, академической наукой, т. е. теми, кто с помощью своих ресурсов в состоянии дать возможность преобразовать образовательные стратегии студентов в стратегии профессиональные.

Список литературы Образовательные стратегии студенчества в условиях цифровизации

- Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. (2021). Пути к успешности в образовании: поведенческие стратегии студенчества в региональных вузах России // Высшее образование в России. Т. 30. № 11. С. 64—80. БО1: 10.31992/0869-3617-2021-30-11-64-80

- Богданов С.И., Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н. (2023). Гаджетозависимость среди студентов медицинского и технического университетов: сравнительное исследование // Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и клинической психологии: материалы IV Международной научно-практической конференции, Кемерово, 20 октября 2023 года. Кемерово: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. С. 31—45.

- Буланова М.Б., Великая Н.М. (2021). Цифровизация высшего образования в период пандемии: преимущества и риски // Университетское управление: практика и анализ. Т. 25. № 4. С. 25-36.

- Бурдье П. (2007). Социология социального пространства. СПб.: Алетейя. 288 с.

- Великая Н.М., Ирсетская Е.А., Китайцева О.В. (2023). Детерминанты выбора профессии в образовательных стратегиях студенчества в контексте воспроизводства человеческого капитала // Интеграция образования. Т. 27. № 4(113). С. 630-645. БО1: 10.15507/1991-9468.113.027.202304.630-645.

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э., Тюрина И.О. (2023). Воспроизводство специалистов интеллектуального труда: социологический анализ: монография. М.: ФНИСЦ РАН, 2023. 383 с. БО1 10.19181/ monogr.978-5-89697-413-0.2023.

- Зборовский Г.Е. (2013). Знание и образование в социологии: теория и реальность. Екатеринбург: монография. Екатеринбург: Гуманитарный университет. 484 с.

- Зборовский Г.Е. (2022). Социология образования или образование без социологии? Опыт науковедческого исследования // Интеграция образования. Т. 26. № 4. С. 655—670. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.109.026.202204.655-670

- Зубок Ю.А., Александрова О.А., Буланова М.Б. [и др.] (2022). Саморегуляция в молодежной среде: типологизация и моделирование: монография / под общ. ред. Ю.А. Зубок. Белгород: Эпицентр. 360 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-382-9.2022

- Зубок Ю.А., Селиверстова Н.А. (2022). Смысловые компоненты образа будущего страны в представлениях молодёжи // Наука. Культура. Общество. Т. 28. № 4. С. 56—74. DOI: https://doi.org/10.19181/ nko.2022.28.4.5

- Каргаполова Е.В., Каргаполов С.В., Давыдова Ю.А., Дулина Н.В. (2020). Информационные компетенции молодежи в условиях цифровизации общества // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 3. С. 193-210. DOI: 10.15838/esc.2020.3.69.13

- Константиновский Д.Л., Абрамова М.А., Вознесенская Е.Д. [и др.] (2015). Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет исследования. М.: ЦСПиМ. 232 с.

- Минина В. Н. (2020). Цифровизация высшего образования и ее социальные результаты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. Т. 13 (1). С. 84-101. DOI: https://doi.org/10.21638/ spbu12.2020.106

- Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований (2020): монография / под ред. М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги. Москва: ФНИСЦ РАН, 688 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-325-6.2020

- Молодежь, конкуренция, конкурентоспособность (2019): монография / под ред. акад. РАО Г.Ф. Шафранова-Куцева. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 256 с.

- Назаров В.Л., Жердев Д.В., Авербух Н.В. (2021). Шоковая цифровизация образования: восприятие участников образовательного процесса // Образование и наука. Т. 23 (1). С. 156-201. DOI: https://doi. org/10.17853/1994-5639-2021-1-156-201

- Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н., Шкурин Д.В. (2021). Динамика образовательной активности студенчества под воздействием цифровизации // Образование и наука. Т. 23. № 8. С. 147-188. DOI: 10.17853/1994-56392021-8-147-188

- Петрушенко Т.К. (2018). Образовательные стратегии молодежи в современных условиях // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. № 10. С. 166-174. URL: https:// ntk. kubstu.ru/data/mc/0059/2365.pdf (дата обращения 02.07.2024).

- Плужникова Н.Н. (2021). Цифровизация образования в период пандемии: социальные вызовы и риски // Logos et Praxis. Т. 20. № 1. С. 15-22. DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.1.2

- Руденкин Д.В. (2022). Интернетизация обучения: отношение российских студентов // Образование и наука. Т. 24. № 5. С. 181-205. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-5-181-205

- Терентьев К.Ю. (2015). Образовательные стратегии абитуриентов вузов: опыт построения классификации // Непрерывное образование: XXI век. Вып. 3 (11). DOI: 10.15393/j5.art.2015.2922

- Трансформация социокультурной идентичности в цифровом пространстве (2021): монография / под ред. А.А. Лисенковой. Пермь: ПГИК. 286 с.

- Формирование нелинейной системы высшего образования в макрорегионе (2018): монография / под ред. Г.Е. Зборовского. Екатеринбург: Гуманитарный университет. 251 с.

- Фролова Е.В., Рогач О.В. (2022). Дисфункции цифровизации высшего образования (опыт пандемии COVID-19) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6 (172). С. 84-107. DOI: 10.14515/monitoring.2022.6.2265

- Bolton R.N., Chapman R.G., Mills A.J. (2018). Harnessing digital disruption with marketing simulations. Journal of MarketingEducation, 41(1), 15-31. DOI: http://doi.org/10.1177/0273475318803417

- de Agrela Gongalves Jardim M.H., da Silva Junior G.B., Dias Alves M.L.S. (2017). Values that university students advocate today. International Journal of Physical Sciences Research, 1(3), 1-13. Available at: https:// eajournals. org/wp- content/uploads/Values-that-University-Students-Advocate-Today.pdf.

- Gonca Telli G., Aydin S. (2021) Digitalization of marketing education: New approaches for universities in the post-Covid-19 era. Journal of University Research, 4(1), 61-74. DOI: 10.26701/uad.878216

- Hammad A., Naeem M., Usmani S.Y., Hussain W. (2020). Educational stress and coping strategies among medical students. Professional Med Journal, 27(8), 1575-1581. DOI: 10.29309/TPMJ/2020.27.08.4192

- Holowinska K., Sobinska M., Butryn B., Martini L. (2022). Digitalization impact on higher education — potential and risks. Position Papers of the 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems. ACSIS, 31, 107—112. DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2022F284

- Legault L., Green-Demers I., Pelletier L. (2006). Why do high school students lack motivation in the classroom? Toward an understanding of academic motivation and the role of social support. Journal of Educational Psychology, 98(3), 567—582. Available at: https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.3.567

- Schuetze Hans G. (2024) Digitalization of German higher education and the role of Europe. Journal of Comparative & International Higher Education, 16(2), 75—85. Available at: https://ojed.org/jcihe

- Skinner E., Belmont M.J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effect of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4), 571—581. Available at: https://doi. org/10.1037/0022-0663.85.4.571

- Stoyanova T., Markova M. (2022). Researching digitalization of the education: A case study of Bulgarian universities. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 10(1), 50—63. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.1(2)