Образовательный капитал как основа построения трудовых стратегий

Автор: Ярашева Азиза Викторовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здоровье населения и проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе общенаучных диалектических подходов рассматриваются вопросы формирования и развития образовательного капитала, как составной части человеческого капитала. Цель статьи - выявить особенности влияния качества и уровня полученного образования на возможности реализации трудовых стратегий на примере сотрудников сферы здравоохранения. Выделены черты, характерные для формирования образовательного капитала медицинских работников. На основе изучения данных социологических опросов врачей и медицинских сестер столичных организаций здравоохранения сделаны выводы о доступности и необходимости получения ими дополнительного образования, о факторах, влияющих на уровень профессионализма при выполнении трудовых обязанностей, о наиболее актуальных видах обучающих программ в рамках непрерывного медицинского образования (НМО), о характерных для медперсонала типах карьеры. Показано, что работники здравоохранения, успешно реализующие свою профессиональную трудовую стратегию, как правило, не только оптимально используют свой уже имеющийся образовательный капитал, но и постоянно повышают квалификацию на основе непрерывного медицинского образования. Выявлены: категории работников, которые более всего испытывают необходимость в получении дополнительной подготовки; актуальные направления образовательных программ для руководителей медицинских учреждений; особенности образовательно-профессиональных траекторий, связанных с высшим сестринским образованием; различия во мнениях врачей и медицинских сестер относительно необходимости и важности самообразования в процессе формирования (пополнения) своего образовательного потенциала. Быстрое развитие инновационных технологий в медицине, влекущее за собой необходимость опережающей подготовки специалистов, требует поиска новых эффективных форм обучения работников здравоохранения.

Образовательный капитал, трудовая стратегия, карьерный рост, работники здравоохранения, дополнительное образование, непрерывное медицинское образование

Короткий адрес: https://sciup.org/143173661

IDR: 143173661 | DOI: 10.19181/population.2020.23.4.11

Текст научной статьи Образовательный капитал как основа построения трудовых стратегий

ннотация.

В статье на основе общенаучных диалектических подходов рассматриваются вопросы формирования и развития образовательного капитала, как составной части человеческого капитала. Цель статьи — выявить особенности влияния качества и уровня полученного образования на возможности реализации трудовых стратегий на примере сотрудников сферы здравоохранения. Выделены черты, характерные для формирования образовательного капитала медицинских работников. На основе изучения данных социологических опросов врачей и медицинских сестер столичных организаций здравоохранения сделаны выводы о доступности и необходимости получения ими дополнительного образования, о факторах, влияющих на уровень профессионализма при выполнении трудовых обязанностей, о наиболее актуальных видах обучающих программ в рамках непрерывного медицинского образования (НМО), о характерных для медперсонала типах карьеры. Показано, что работники здравоохранения, успешно реализующие свою профессиональную трудовую стратегию, как правило, не только оптимально используют свой уже имеющийся образовательный капитал, но и постоянно повышают квалификацию на основе непрерывного медицинского образования. Выявлены: категории работников, которые более всего испытывают необходимость в получении дополнительной подготовки; актуальные направления образовательных программ для руководителей медицинских учреждений; особенности образовательно-профессиональных траекторий, связанных с высшим сестринским образованием; различия во мнениях врачей и медицинских сестер относительно необходимости и важности самообразования в процессе формирования (пополнения) своего образовательного потенциала. Быстрое развитие инновационных технологий в медицине, влекущее за собой необходимость опережающей подготовки специалистов, требует поиска новых эффективных форм обучения работников здравоохранения.

лючевые слова:

образовательный капитал, трудовая стратегия, карьерный рост, работ ники здравоохранения, дополнительное образование, непрерывное медицинское образование.

Человеческий капитал, как интенсивный производительный фактор развития экономики, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности людей, изучается учеными на междисциплинарной основе. Экономисты и социологи выделяют важную часть человеческого капитала — уровень и качество образования, которые формируют образовательный капитал как основу для профессиональной деятельности и карьерного роста, а также как одну из трех составляющих национального богатства страны.

Образовательный капитал исследователи рассматривают и шире — как один из важнейших социокультурных и экономических компонентов развития современного общества, как интеллектуальные и материальные условия жизнедеятельности людей [1]. В теоретическом и практическом аспектах образовательный капитал изучается в двух плоскостях: доступность (равные условия получения образования) [2] и качество знаний и умений, дающие возможность применять полученные по итогам обучения компетенции в своей трудовой деятельности [3]. Потенциальные возможности человека, накопленные в процессе получения образования, не просто находят применение в ежедневной профессиональной практике, но и возрастают на протяжении всей жизни индивида. Конкуренция на рынке труда, особенно в крупных городах, подталкивает трудоспособное население к постоянному пополнению своего образовательного капитала для адаптации в перманентно меняющихся условиях (экономические спады и кризисы, цифровизация, изменение форм занятости) [4].

В докладе ООН «О человеческом развитии — 2019» выделяются серьезные проявления неравенства в области человеческого развития, в том числе неравный доступ к образованию, как между странами, так и внутри них, которые влекут за собой колоссальные негативные последствия1. Не- достаточно просто наращивать усилия по дальнейшему сокращению неравенства в базовых возможностях, уже нельзя игнорировать разрыв и в расширенных возможностях, которые позволяют максимально реализовать права и потенциал человека [5]. В России, как и во всем мире, требования к образовательному капиталу работника возрастают, а это влечет за собой необходимость повышения квалификации или профессиональной переподготовки, ответственность за которую несет как сам трудящийся, так и руководители организаций и предприятий, обеспечивающие воспроизводство кадров [6].

Изучение региональных предпосылок формирования человеческого капитала в образовательно-квалификационном контексте имеет решающее значение для обеспечения отдельных территорий трудовыми ресурсами: как в регионах России [7], так и при трудовой миграции в сопредельные страны [8]. Многоаспектный анализ человеческого и образовательного капитала используется учеными как основание для построения перспективных показателей социально-экономических процессов [9]. Базис формирования ответственного и квалифицированного работника — его образовательный капитал — изучается и рассматривается как оценка качества человеческого капитала в различных регионах [10] и отдельных отраслях народного хозяйства [11]. Если рассматривать отдельные сферы занятости, то такие вопросы, как подходы к непрерывному медицинскому образованию [12] и его организационно-управленческим основам [13], трудовая миграция выпускников медицинских вузов [14], процессы цифровизации в медицинском высшем образовании [15] и другие, часто находят отражение в публикациях самих медицинских работников.

Основной количественной составляющей в структуре наращивания кадровых ресурсов выступает численный состав сотрудников, а качественной — их профессиональные и квалификационные показатели. Именно последние характеристики требу-клопедия: Исследования // Центр гуманитарных технологий: [сайт].— URL: (дата обращения: 24.06.2020).

ют повышенного внимания при изучении кадрового потенциала, т.к. непосредственно влияют на образовательный капитал, и, соответственно, на возможности построения трудовых стратегий. Под последней подразумевается не просто продвижение по служебной лестнице, а гораздо более широкое понятие — личностно-профессиональное становление и функционирование индивида на рынке труда. Можно выделить специфические особенности для медицинской сферы при формировании образовательного капитала: 1) длительный, особенно для врачей, период обучения (получения профессиональных навыков в учебном заведении) по сравнению с иными специальностями; 2) необходимость, и одновременно сложность, постоянного пополнения своих знаний при нехватке времени на обучение (зачастую невозможности обучаться без отрыва от медицинской практики); 3) отсутствие целостной системы обучения врачей психологическим навыкам (приемам) общения с пациентами [16. С. 181]. Для персонала в здравоохранении характерно преобладание готовности к горизонтальной трудовой мобильности над вертикальной — именно «горизонтальные» изменения в карьере удерживают перспективного специалиста при отсутствии в ближайшем будущем возможностей для роста вверх по карьерной лестнице.

Социологические исследования [17], посвященные анализу тенденций проектирования трудового пути медицинского профиля, выявили предпочтения работниками здравоохранения следующих типов карьеры: 1) равномерное продвижение вверх (по- вышение в должности каждые 10–15 лет); 2) продвижение по горизонтали (новые специальности, углубление знаний в своей специальности); 3) скачкообразное продвижение (2–3 резких повышения в должности в течение ближайших 10 лет). Именно второй тип карьеры чаще всего выбирали респонденты. Медицинские работники охотнее приобретают новую специализацию, чем меняют специфические врачебные функции на административно-хозяйственные в случае вертикального карьерного роста [18]. С учетом этой специфической особенности строятся и модели непрерывного медицинского образования (НМО) [19].

Для работников здравоохранения, как и других сфер и отраслей деятельности, важной частью повышения профессионализма является дополнительная образовательная подготовка, осуществляемая в различных формах. Одна из составляющих государственной кадровой политики в здравоохранении — обеспечение доступности для медицинского персонала системы повышения квалификации, отвечающей современным реалиям. Ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН в ходе социологического опроса, проведенного в Москве в 2019 г., выявили мнения медицинских работников (N=551) шести учреждений здравоохранения (3 клинические больницы, 2 городские поликлиники и консультационно-диагностический центр). Анкетный опрос врачей (в зависимости от стажа работы респонденты были разделены на три группы) дал следующие результаты по оценке доступности и необходимости дополнительной профессиональной подготовки (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос о доступности и необходимости для врачей получения дополнительной подготовки, %

Table 1

Accessibility and need for additional training for doctors, %

|

Группы врачей по стажу работы |

Доступно |

Недоступно |

Не видят необходимости в дополнительной подготовке |

Затрудняются ответить |

Всего |

|

5 лет и менее |

50,0 |

50,0 |

0,0 |

0,0 |

100 |

|

6–20 лет |

85,4 |

8,3 |

0,0 |

6,3 |

100 |

|

21 год и более |

67,9 |

10,7 |

3,6 |

17,8 |

100 |

Иcточник: [16. С. 164–165].

Молодые врачи со стажем до 6 лет более всего испытывают проблемы с получением дополнительной подготовки, специалисты из 2-й группы (стаж работы от 6 до 20 лет), наоборот, в подавляющем большинстве не видят трудностей в достижении необходимых знаний. В третьей группе (со стажем работы 21 год и более) возрастает число респондентов, указывающих на недоступность подготовки (10,7%), но одновременно появляются и те, кто не видит в ней необходимости (3,6%). Недоступность обучения представители среднего медперсонала отмечали гораздо реже, чем врачи, а затруднившихся ответить на этот вопрос — наоборот, среди них гораздо больше, чем среди врачей. Независимо от стажа считающих дополнительную подготовку обязательной, среди медсестер (во всех трех группах) от 2,7% до 9,0% опрошенных не видят необходимости в увеличении знаний. Изучение вопроса о дополнительном образовании для руководителей медицинских учреждений, выявило, что на первый план выходят: знания о нормативно-правовой базе, регулирующей современное здравоохранение; о стратегическом планировании и антикризисном управлении; об экономике в целом; о деловом этикете и психологии.

На качество помощи, оказываемой медицинским персоналом населению, влияет уровень профессионализма врачей и медицинских сестер, который тесно связан с их трудовыми и образовательными траекториями. Профессиональные амбиции и трудовые стратегии сотрудников здравоохранения включают в себя не только готовность к мобильности по горизонтальной или вертикальной (карьерной) линии, но и возможность повышения квалификации, получения дополнительных компетенций, то есть, в целом стремление стать профессионалом высокого уровня.

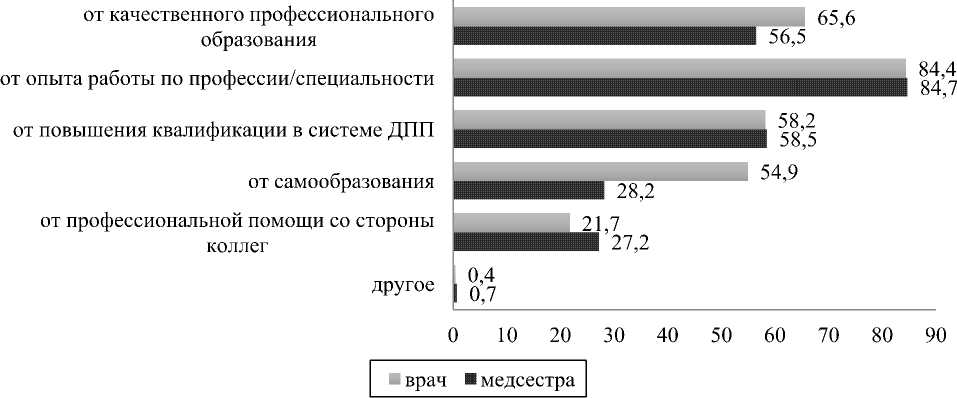

От чего же зависит, по мнению медицинских работников, надлежащий уровень квалификации (профессионализма)? В ответе на данный вопрос респондентам предлагалось указать не более 3-х наиболее важных факторов (рис. 1). Врачи и медицинские сестры были еди- нодушны: практический трудовой опыт дает возможность стать квалифицированным специалистом (около 85%). В отношении же основного и дополнительного профессионального образования (ДПО) их мнения несколько различались, хотя и те, и другие оценивают его значимость высоко. Так, врачебный персонал делал ставку на качество базового медицинского образования, хотя и усовершенствованию знаний также придавалось значение. Медицинские сестры же полагали, что первоначально полученное медицинское образование и повышение квалификации примерно равнозначны в формировании и поддержании надлежащего квалификационного уровня. При этом в большей мере востребованным дополнительное профессиональное обучение оказалось у врачей и медсестер общей практики и участковых — таковых было две трети.

Наибольшие различия во взглядах выявились в части самообразования: на важность самостоятельного изучения специальной литературы, поиска публикаций с тем, чтобы компенсировать нехватку профессиональных знаний, освоения новых навыков и тому подобное указали почти вдвое больше врачей (54,9%), чем медсестер (28,2%). Между тем 60% тех, кто оценивали свой уровень квалификации выше выполняемой работы, именно самообразование указали одним из главных факторов на пути достижения высокой квалификационной ступени. Профессиональная помощь со стороны коллег оказалась на второстепенных ролях. При опросе выяснилось, что наиболее востребована она у молодежи (42%), а также среди работающих в круглосуточных стационарах, особенно хирургического профиля.

Специфика медицинских специальностей такова, что приобретенные знания, а также нарабатываемые в течение длительного времени умения и навыки фактически обесцениваются при смене сферы деятельности. Поэтому медицинские работники осуществляют поиск путей реализации своего образовательного и трудового потенциала внутри системы здраво-

Рис. 1. Распределение ответов врачей и медицинских сестер на вопрос: «От каких факторов зависит уровень профессионализма?», %

-

Fig. 1. Distribution of answers of doctors and nurses to the question: “What factors determine the level of professionalism?», in %

Источник: [16. С. 171–172].

охранения. Один из таких путей, как отмечалось выше,— смена специализации. Почти трет ь врачей в ечен и е св ое й труд вой карьеры ее меняли (как добровольно так и вынужденно), в том числе 10% врачей прошли переобучение в клинической ординат у ре, 2 1 % — серти фи цир ан ы н а у р сах по переподготовке, еще 2% имели более разнообразный опыт переподготовки. Медсестры м еняли специализаци ю в меньшей мере — то льк о ч ут ь бол ее 20%.

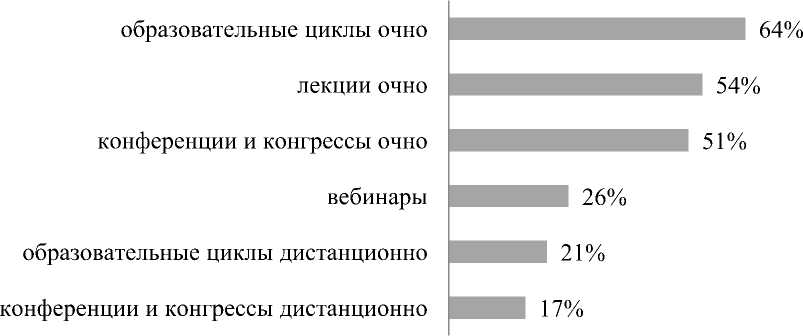

Появляющиеся новые медицинские специальности, основанные на применении инновационных технологий, создают необходимост оп режающей п дготов-ки специалистов для медицины будущего. Поэтому даже в рамках своего профиля работники здравоохранения постоянно повышаю квалиф ацию путем непрерывного профессионального образования в самых разных по форме вариантах. Врачи считают наиболее полезными для обучения очные программы непрерывного медицинского образования (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие виды обучающих программ в рамках непрерывного медицинского образования Вы считаете наиболее полезными?» (в % от ответивших респондентов) *

-

Fig. 2. Distribution of respondents’ answers to the question “What types of training programs in the framework of continuing medical education do you consider the most useful?” (in % of the responding respondents)

*Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос допускал множественный выбор.

Источник: [16. С. 159].

Молодые специалисты в наибольшей степени испытывают потребность в очных конференциях, во время которых они могут знакомится с прогрессивными успешными практиками различных медицинских организаций, в том числе зарубежных, выявлять разнообразные новые формы получения необходимых знаний с использованием информационных технологий. Несмотря на то, что система дополнительного профессионального образования в последние годы все больше направлена на развитие дистанционных форм обучения (особенно это удобно для медицинских работников в российских регионах, и, кроме того, в сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции), сотрудники организаций московского здравоохранения, участвовавшие в опросе, более эффективными считают очные виды дополнительной подготовки (в том числе обучение на симуляторах), в силу особой специфики профессии, и доступности для столичных медиков.

Исследования, посвященные вопросам высшего сестринского образования, показывают: большинство студентов выпускных курсов и интернов считают, что полученное образование даст им возможность в практической деятельности перейти от выполнения только сестринских обязанностей к организаторским, менеджерским функциям [20].

Такой карьерный вертикальный переход требует новых умений и знаний, а при достижении высокой должности — постоянного увеличения своего образовательного капитала для того, чтобы оставаться конкурентоспособным работником. Высшее образование для медицинских сестер является не просто социальным лифтом сугубо в карьерном отношении, но и предпосылкой для повышения статуса профессии медицинской сестры, проявления индивидуальных устремлений в самореализации личности, увеличения человеческого капитала.

Таким образом, выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность между типом профессиональной карьеры, выбираемом работниками здравоохранения и его образовательным капиталом. И если в начале практической деятельности именно базовое образование медицинского персонала определяет возможности для карьеры, то в дальнейшем для формирования трудовой стратегии необходим выбор разнообразных и разнонаправленных, подходящих для данного направления трудового пути, способов и форм получения основных и дополнительных знаний и компетенций.

* * *

В сфере здравоохранения мотивирование медицинского персонала к повышению своего образовательного капитала требует индивидуализированного подхода, и тесно связано с особенностями трудовых траекторий. Это требует, с одной стороны, наличие подробной информации (цифровых платформ) о профессиональной деятельности конкретных специалистов, а с другой — разнообразного качественного учебно-методического контента, позволяющего предложить наиболее подходящий для данного сотрудника путь к новым образовательным и карьерным вершинам. Приобретение новых знаний и навыков представляет собой интерактивный процесс, предполагающий значительный вклад самого обучаемого в учебный процесс, т.к. образовательный капитал формируется не только за счет качества преподавания, но и с помощью собственных усилий обучающихся, зависит от их целеустремленности и мотивированности. Специалисты, успешно реализующие свою профессиональную трудовую стратегию, оптимально используют полученное ими образование и квалификацию. А для социально-экономического развития страны важно то, что образовательный капитал и возможности его увеличения для медицинского персонала напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи населению.

Список литературы Образовательный капитал как основа построения трудовых стратегий

- Шарова, М.А. Образовательный капитал как социокультурный феномен современных общественных процессов / М. А. Шарова, А, В. Уланова // Инновационные технологии в науке и образовании. — 2015. — № 2(2). — С .157-159.

- Максимова, М. Л. Доступность высшего образования, образовательный капитал и выбор образовательной стратегии / М. Л. Максимова // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2006. — № 1(5). — С. 273-279.

- Фадина, Т.В. Человеческий капитал и рынок образовательных услуг: взаимосвязь и взаимозависимость (теоретико-методологический аспект) / Т. В. Фадина // Вестник экономической интеграции. — 2009. — № 11-12. — С. 47-53.

- Сергеев, К. А. Влияние образовательной составляющей человеческого капитала на экономическое развитие субъектов Российской Федерации / К. А. Сергеев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. — 2012. — № 1. — С. 107-120.

- Власюк, Л.И. Индикаторы гуманизации регионального развития: человеческий капитал / Л. И. Власюк, В. К. Кашин, С. В. Макар // Экономика. Налоги. Право. — 2016. — Т. 9. — № 6. — С. 68-76.

- Ярашева, А.В. Проблемы воспроизводства научных кадров глазами руководителей институтов / А. В. Ярашева, Е. И. Аксенова // Народонаселение. — 2017. — № 4(78). — С. 105-118. DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-8

- Шевцова, Т.В. Миграционные процессы на Дальнем Востоке и обеспечение трудовыми ресурсами территорий опережающего социально-экономического развития / Т. В. Шевцова, Е. С. Красинец // Наука. Культура. Общество. — 2018. — № 4. — С. 121-131.

- Красинец, Е. С. Трудовая миграция в России и Беларуси на этапе формирования евразийской интеграции / Е. С. Красинец, А. Г. Гришанова, Н. И. Кожевникова // Миграционное право. — 2014. — № 4. — С. 3-6.

- Ярашева, А. В. Влияние демографических факторов на трудовой потенциал регионов Дальнего Востока / А. В. Ярашева, С. В. Макар // Экономика. Налоги. Право. — 2019. — Т. 12. — № 2. — С. 103-114. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-2-103-114

- Дергунова, Н.В. Образовательный капитал как фактор эмиграции выпускников российских провинциальных вузов (на примере Ульяновского государственного университета) / Н. В. Дергунова, Л. Ю. Лукичева // Власть. — 2014. — № 12. — С. 35-39.

- Зайцева, И. А. Анализ потребности в дополнительных образовательных услугах в текстильной промышленности / С. В. Макар, А. В. Ярашева // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2016. — № 5(365). — С. 255-258.

- Жбанников, П. С., В.И. Современные подходы к непрерывному профессиональному образованию специалистов в медицинском вузе / П. С. Жбанников, В. И. Горохов // Высшее образование в России. — 2019. — № 8-9 (28). — С. 149-157. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-149-157

- Гнездова, Ю.В. Организационно-управленческие основы непрерывного образования в системе здравоохранения / Ю. В. Гнездова, Т. В. Чернявская // Научный альманах. — 2015. — № 9(11). — С. 941-944.

- Комплексная оценка трудовой миграции выпускников медицинского вуза как важный фактор формирования кадрового потенциала региональной системы здравоохранения / Г. М. Гайдаров, С. В. Макаров, Н. Ю. Алексеева, И. В. Маевская // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 2019. — Т. 27. — № 1. — С. 63-67. DOI: 10.32687/0869-866X-2019-27-1-63-67

- Адаптация высшего медицинского образования к условиям цифровизации здравоохранения / В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкий, Н. Б. Дремова, А. И. Овод // Высшее образование в России. — 2020. — № 1(29). — С. 105-115. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-1-105-115

- Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения / ред. Е. И. Аксенова, О. А. Александрова, А. В. Ярашева. — Москва: НИИ ОЗММ ДЗМ, 2019. — 244 с. ISBN 978-5-907251-15-1.

- Карпович, А.В. Социологическое исследование аутентичного проектирования профессиональной траектории на модели профессии врача / А. В. Карпович, А. Д. Доника // Международный журнал экспериментального образования. — 2016. — № 6-1. — С. 51-51a.

- Шестакова, И.В. Изменение карьер-ориентированных векторов в медицине / И. В. Шестакова // Сборники конференций НИЦ Социосфера. — 2017. — № 6. — С. 87-89.

- Трегубов, В.Н. Формирование индивидуальной траектории самообразования врача-специалиста в системе непрерывного медицинского образования / В. Н. Трегубов, Ж. М. Сизова // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2014. — № 4(18). — С. 91-99.

- Мухарямова, Л.М. Высшее сестринское образование и профессиональная карьера специалистов (результаты социологического исследования) / Л. М. Мухарямова, Г. А. Моисеева // Социология медицины. — 2012. — № 1(20). — С. 29-33.