Образовательный потенциал в концепции устойчивого развития Арктического региона

Автор: Агарков Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Актуальная тема

Статья в выпуске: 4 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен проблемно ориентированный анализ состояния и перспектив развития профессионального образования Мурманской области в концепции устойчивого развития Арктического региона. Показано, что создание опорного университета на базе Мурманского государственного технического университета является наиболее эффективной моделью формирования региональной системы профессионального образования и отвечает приоритетам государственной арктической и национальной морской политики Российской Федерации, задаче и целям устойчивого социально-экономического развития Мурманской области. Обоснована необходимость обеспечить интеллектуальное лидерство региону, где именно высшее инженерное образование формирует человеческий потенциал (капитал), являющийся основой инновационного развития арктической экономики

Устойчивое региональное развитие, профессиональное образование мурманской области, подготовка инженерных кадров, арктические компетенции, мурманский государственный технический университет, опорные университеты

Короткий адрес: https://sciup.org/14294839

IDR: 14294839

Текст научной статьи Образовательный потенциал в концепции устойчивого развития Арктического региона

Определяющей чертой современности стало бурное развитие высоких технологий и инноваций, а главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим экономическую конкурентоспособность страны, отрасли, региона, – знания и интеллектуальный капитал. Именно основанная на знаниях инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство. Для реализации возможностей, заложенных в инновационном росте, требуется переход к экономике, основанной на знаниях, где качество экономического развития обеспечивается благодаря инвестициям в нематериальные экономические активы: научные исследования и разработки, стимулирование инновационной деятельности, образование, трудовой потенциал.

Крупномасштабные задачи промышленного освоения Арктической зоны, реализация арктических мегапроектов по разработке и использованию шельфовых месторождений углеводородов, созданию транспортных коридоров в меридиональном и широтном направлениях позволит не только укрепить присутствие в Арктике, но и дать инновационный импульс развитию российской экономики в целом.

Не случайно расширение ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), способной в значительной степени обеспечить потребности России в углеводородных ресурсах, водных биологических ресурсах и других видах стратегического сырья, рассматривается в качестве стратегического приоритета государственной политики развития национальной экономики.

Таким образом, в перспективе будет происходить все большее смещение хозяйственной деятельности в зону арктического шельфа, что усиливает морской вектор развития экономики АЗРФ. С шельфовыми мегапроектами актуализируются проблемы разработки и внедрения новых технологий и техники эффективного освоения минеральных ресурсов в морской акватории, транспортного обеспечения освоения арктических месторождений углеводородного сырья и морского экспорта нефти и газа, интеграции Северного морского пути (СМП) в мировую транспортную систему.

Курс на инновационную модернизацию арктической экономики основан на наращивании и использовании научных знаний, требуемых для решения экономических, оборонных, социальных задач и развитие на этой основе ее производственного потенциала. Следовательно, обеспечение интеллектуального присутствия является необходимым условием реализации геополитических приоритетов России в Арктике.

В этих условиях на передний план выходят задачи подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям современной экономики, особенно в стратегически значимых для развития АЗРФ областях. При этом именно в сфере инженерного образования находится ключ к обеспечению нового качества экономического роста, основанного на знаниях, инновациях и уникальном человеческом капитале. Критически важно уже сегодня начинать готовить специалистов, которые потребуются отраслям промышленности арктического макрорегиона в среднесрочной перспективе (через 5–10 лет) в рамках нового технологического уклада.

При этом серьезной проблемой для арктических регионов является рост дефицита трудовых ресурсов, ухудшения демографических показателей. Наблюдается явное отставание образовательной системы от потребностей рыночной экономики. Региональная система профессионального образования осуществляет подготовку кадров по невостребованным специальностям.

Поэтому актуальной задачей является разработка концепции системных изменений в профессиональном образовании арктических регионов, отвечающих потребностям инновационной модели развития арктической экономики. В основу этой концепции должны быть положены новые организационные, технологические и методические модели, отвечающие потребностям современной экономики и развивающегося общества, обеспечения конкурентоспособности системы регионального образования в национальном и международном образовательном пространстве, подготовки кадров с учетом особенностей региона и отраслевой специфики региональной экономики.

В этих условиях, учитывая высокий научно-образовательный потенциал и наиболее развитую во всей АЗРФ сеть образовательных учреждений, возрастает значение Мурманской области в решении государственной задачи кадрового обеспечения экономики арктического макрорегиона .

Поэтому с позиций эффективной организации социально-экономического развития Мурманской области важно понимать, в какой модели должна развиваться региональная система профессионального образования, чтобы:

-

- во-первых, быть эффективной и конкурентоспособной в национальном и международном образовательном пространстве;

-

- во-вторых, стать привлекательной для обучающихся, с точки зрения качества и доступности образования в первую очередь для населения Мурманской области, адаптированного к проживанию в условиях Крайнего Севера;

-

- в-третьих, отвечать задачам стратегического развития Мурманской области и арктического макрорегиона (АЗРФ), с точки зрения актуальных потребностей (текущих и перспективных) современной экономики и рынка труда.

Решение данной проблемы является общей задачей государства, бизнеса, образования и науки, которая требует глубокого проблемно ориентированного анализа и рассмотрения вопросов профессионального образования во взаимосвязи задач социально-экономического развития региона для выработки согласованных эффективных решений, направленных на повышение результативности функционирования региональной системы профессионального образования в соответствии с целями и задачами стратегического развития Мурманской области и АЗРФ [5], [6].

Роль образовательного потенциала в устойчивом развитии регионов

В современной парадигме устойчивого социально-экономического развития образование и наука являются важнейшими факторами, определяющими формирование экономики знаний и переход к инновационной модели развития 1 [2].

Как показывает мировая практика, экономически наиболее успешными являются именно те страны и регионы, где высока доля занятых с высшим образованием. При этом все наиболее прогрессивные государства прошли через серьезное реформирование профессионального образования и добились высокого уровня охвата населения качественным профессиональным образованием.

Более высокий уровень образования населения не только положительно влияет на показатели экономического и социального развития государств (регионов), но и выгодно сказывается на личностном успехе и карьерном росте граждан, помогает людям оставаться занятым во время экономического спада (коэффициенты безработицы находятся в обратной зависимости от уровня образования). У обладателей высшего образования меньше шансов оказаться за чертой бедности.

Несмотря на то что Россия по-прежнему занимает первое место в мире по охвату взрослого населения (от 25 до 64 лет) профессиональным (третичным 2 ) образованием – 53 % (32 % – по странам ОЭСР 3 [3]), мы остаемся страной с относительно небольшой долей населения с высшим образованием и пока уступаем по этому показателю странам-лидерам (табл. 1).

Таблица 1

Охват населения профессиональным образованием и величина ВВП на душу населения (2012 г.)

|

Страна |

Доля лиц с высшим образованием (ВО), в % к итогу |

Доля лиц со средним профобразованием (СПО), в % к итогу |

Все уровни профобразования (ВО+СПО+НПО), в % к итогу |

Отношение доли лиц с ВО к доле лиц с профессиональным (третичным) образованием всех уровней (возрастная группа 25–64), в % |

ВВП на душу населения по ППС, долл. США |

|

Канада |

51 |

15,7 |

66,7 |

76,5 |

41 069 |

|

Израиль |

46 |

24,6 |

70,6 |

65,2 |

30 168 |

|

Япония |

45 |

36,8 |

81,8 |

55 |

34 262 |

|

США |

42 |

12,6 |

54,6 |

76,9 |

49 782 |

|

Новая Зеландия |

41 |

14,3 |

55,3 |

74,1 |

31 172 |

|

Южная Корея |

40 |

15,6 |

55,6 |

71,9 |

29 035 |

|

Великобритания |

38 |

16,3 |

54,3 |

70 |

35 091 |

|

Финляндия |

38 |

35,9 |

73,9 |

51,4 |

38 611 |

|

Австралия |

38 |

14,9 |

52,9 |

71,9 |

42 000 |

|

Ирландия |

37 |

7,1 |

44,1 |

83,9 |

42 942 |

|

Россия (2012 г.)4 |

30,4* |

45,7** |

76,1 |

39,9 |

14 680 |

|

Мурманская область (2012 г.) |

28,1* |

49,9** |

78,0 |

36,0 |

15 950 |

|

Россия (2014 г.)5 |

32,2* |

44,8** |

77,0 |

41,8 |

23 190 6 |

|

Мурманская область (2014 г.) |

29,8* |

49,5** |

79,3 |

37,6 |

25 196 |

* Россия, Мурманская область (вместе с незаконченным высшим образованием).

** Россия, Мурманская область (СПО+НПО).

Если рассматривать влияние состава занятого населения по уровню образования на показатели социально-экономического развития регионов России, то здесь ситуация аналогична мировым тенденциям. Те субъекты федерации, где существует хорошо развитая система профессионального образования, являются более экономически успешными, более инвестиционно привлекательными и показывают лучшую динамику развития, особенно в наукоемких отраслях.

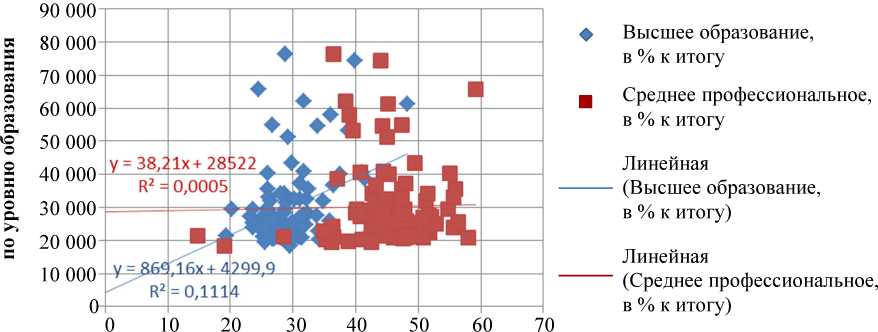

В табл. 2 представлены сводные данные статистических расчетов по субъектам федерации, характеризующие взаимосвязь между динамикой роста доли охвата населения профессиональным образованием (по уровням) и динамикой роста ряда экономических показателей (ВРП на душу населения, собственные доходы бюджета на душу населения).

Корреляционная зависимость показателей экономического развития регионов от уровня образования занятого населения 7

Таблица 2

|

Социально-экономический показатель |

Доля населения, имеющая: |

||

|

ВО |

СПО |

НПО |

|

|

ВРП на душу населения |

0,42 |

0,44 |

0,04 |

|

Собственные доходы бюджета на душу населения |

0,22 |

0,10 |

–0,03 |

Как видно из табл. 2, существует взаимосвязь уровня образования занятого населения и социальноэкономического развития регионов. Причем охват населения высшим образованием имеет большее влияние на показатель собственных доходов бюджета на душу населения, в то время как охват населения средним профессиональным образованием больше влияет на показатель ВРП на душу населения. Это вполне объяснимо с точки зрения сложившейся в настоящее время в регионах России структуры занятости, где остается в целом относительно высокий по сравнению со странами-лидерами (см. табл. 1) удельный вес занятого населения со средним профессиональным образованием по отношению к работающим с высшим образованием.

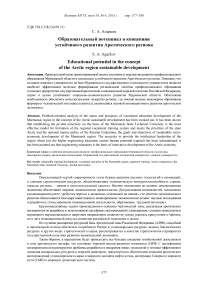

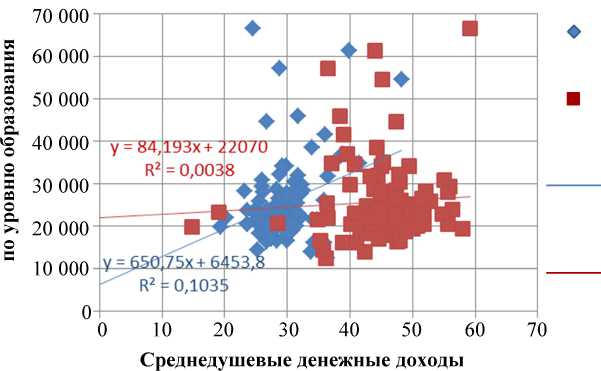

Эти выводы подтверждаются результатами, полученными на основе корреляционно-регрессионного анализа данных статистки по регионам России, где были проанализированы состав занятого населения по уровню образования и показатели среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной заработной платы и валового регионального продукта на душу населения (рис. 1–3).

Высшее образование, в % к итогу

Среднее профессиональное, в % к итогу

Линейная

(Высшее образование, в % к итогу)

Линейная

(Среднее профессиональное, в % к итогу)

Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы л щ

Среднемесячная номинальная заработная плата

Рис. 2. Среднемесячная номинальная заработная плата

При этом, как видно по линии трендов, представленных на графиках зависимостей, именно рост доли занятого населения с высшим образованием генерирует самый высокий рост среднедушевых денежных доходов, заработной платы и показателя ВРП на душу населения.

Примечательно, что в Мурманской области, которая всегда была одним из лидеров среди российских регионов по уровню образовательного потенциала, за последние годы наметились тенденции, характеризующие негативные изменения качественной структуры занятости, которые выражаются в снижении по сравнению с 2013 годом доли лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике, в то время как общероссийский показатель демонстрирует положительный рост (табл. 3).

Таблица 3

Распределение численности занятых в экономике по уровню образования, в %

|

Год |

Мурманская область |

Российская Федерация |

||

|

Доля лиц с высшим образованием, % |

Доля лиц со средним и начальным профессиональным образованием, % |

Доля лиц с высшим образованием, % |

Доля лиц со средним и начальным профессиональным образованием, % |

|

|

2010 |

27,4 |

49,8 |

29,1 |

46,7 |

|

2011 |

26,8 (–0,6) |

50,6 (+0,8) |

29,8 (+0,7) |

46,4 (–0,3) |

|

2012 |

28,1 (+1,3) |

50,0 (–0,6) |

30,4 (+0,6) |

45,7 (–0,7) |

|

2013 |

30,4 (+2,3) |

48,6 (–1,4) |

31,7 (+1,3) |

44,3 (–1,4) |

|

2014 |

29,8 (–0,6) |

49,5 (+0,9) |

31,9 (+0,2) |

45,7 (+1,4) |

Причины, на наш взгляд, кроются не только в том, что почти полностью прекратился приток молодых специалистов с высшим образованием в Мурманскую область из других областей России, но и в самой системе профессионального образования региона, которая оказалась не готовой в полной мере взять на себя выполнение задач подготовки востребованных высококвалифицированных кадров в соответствии с актуальными и перспективными потребностями рынка труда.

При общем росте дефицита трудовых ресурсов, ухудшении демографических показателей региональная система профессионального образования осуществляет избыточную подготовку кадров по невостребованным специальностям. При этом растет дефицит специалистов инженерно-технического профиля. По данным анализа, проведенного Управлением государственной службы занятости населения Мурманской области, потребность экономики в кадрах на 2014–2018 годы составляет 11 тыс. человек, в том числе на замену выбывающих работников – 7 тыс., на вновь созданные рабочие места – 4 тыс. человек. Для предприятий и организаций области, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, перспективная потребность в профессиональных кадрах составляет около 7 тыс. человек, из которых: по специальностям среднего и высшего профессионального образования – только 16 %, по рабочим профессиям – 77 %, без требований к профессиональному образованию – 7 % работников.

Арктический вектор развития национальной экономики

Приняв Стратегию развития Арктики (2020) 8 , государство твердо заявило о приоритете национальных интересов России в Арктике и наращивании своего присутствия в Арктическом регионе.

Обеспечение качественного роста и повышение конкурентоспособности экономики арктического макрорегиона – Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) предполагает реализацию инновационного сценария. В связи с этим резко актуализируются задачи:

-

- обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований по накоплению знаний в области арктического природопользования;

-

- разработки и внедрения новых технологий и видов техники (для эффективного освоения природных ресурсов (месторождений полезных ископаемых, углеводородных и водных биологических ресурсов) в морской акватории и на суше Арктики;

-

- надежного функционирования систем жизнеобеспечения и производственной деятельности в условиях Арктики;

-

- создания современных научных и информационных основ управления арктическими территориями;

-

- обеспечения экологической безопасности;

-

- обеспечения режима взаимовыгодного международного сотрудничества (на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества России с приарктическими государствами на основе международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская Федерация).

Все эти многоплановые задачи, требующие институциональных, организационных и технологических инноваций, невозможно рассматривать в отрыве от человеческого капитала, который является определяющим фактором формирования экономики знаний и перехода к наукоемкой, основанной на знаниях модели социально-экономического развития.

Реализация масштабных задач Арктической Стратегии требует перехода к новому качеству экономического роста, основанному на инновациях, знаниях, человеческом капитале, так как только инновационный сценарий способен обеспечить устойчивое конкурентоспособное развитие АЗРФ.

В связи с этим актуализируются задачи фундаментальных и прикладных научных исследований по накоплению знаний в области рационального освоения пространств и ресурсов Арктики, подготовки кадров для арктической экономики, способных обеспечить выход на траекторию устойчивого инновационного развития.

Очевидно, что фундаментом для арктического инновационного процесса должны выступить наука и образование, где, на наш взгляд, очень важна роль именно высшего инженерного образования, которое должно не только стать катализатором улучшения качества человеческого капитала, отвечающего требованиям инновационной экономики, но и своевременно реагировать на существующие и новые вызовы.

Инженерное образование в реализации стратегических задач устойчивого развития АЗРФ

В экономическом развитии АЗРФ, где создан мощный индустриальный слой и значительную долю ВРП занимает промышленное производство, наиболее востребованы именно инженерно-технические кадры, потребность в которых с каждым годом растет.

С учетом задач масштабного промышленного освоения пространств и ресурсов Арктики, реализации крупных инвестиционных проектов по освоению углеводородов арктического шельфа и развитию транспортной и береговой инфраструктуры изменяется миссия инженерно-технических вузов, расположенных на территории АЗРФ, которые должны обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям современной экономики, особенно в стратегически значимых для развития АЗРФ областях. Поэтому важнейшим вызовом для рынка труда в прогнозный период станет количественное сохранение и качественное улучшение кадрового потенциала арктических регионов, где инженерное образование играет ключевую роль. При этом качество подготовки инженерных кадров становится одним из основополагающих факторов обеспечения опережающего (инновационного) развития АЗРФ.

Следует отметить важную особенность системы инженерной подготовки, которая ориентирована на плотную интеграцию образовательного процесса с реальным производством, где промышленные предприятия выступают в качестве активных партнеров университетов в практикоориентированной инженерной подготовке, а опытные производственники на время обучения становятся наставниками для студентов-практикантов.

Как отмечает Президент РФ Владимир Путин, для того чтобы квалификация инженеров должным образом отвечала потребностям предприятий, инженерное образование должно быть максимально приближено к промышленному производству. Поэтому одним из эффективных инструментов сохранения и развития интеллектуального и кадрового потенциала арктических регионов является подготовка собственных инженерных кадров на базе региональных инженерно-технических вузов, которые, во-первых, ориентированы на взаимодействие, главным образом с уже адаптированным местным населением Заполярья; во-вторых, находятся в непосредственной близости от производства и обладают необходимым опытом, профессорско-преподавательским составом и образовательными компетенциями, в том числе в научных областях, связанных с рациональным природопользованием и социально-экономическим освоением Арктики.

Задача региональных инженерно-технических университетов – обеспечить прежде всего практикоориентированный характер подготовки востребованных экономикой региона специалистов в модели так называемого "дуального" обучения, когда образовательная программа стыкуется с практикой на конкретном предприятии, при этом часть профильной теоретической подготовки происходит на базовых кафедрах, созданных на предприятии, а практическая – непосредственно на будущем рабочем месте под наблюдением опытных производственников.

Региональная система профессионального образования

Наличие в Мурманской области собственной системы высшего профессионального образования, ориентированной на взаимодействие в первую очередь с уже адаптированным населением Кольского Севера, становится важнейшим фактором гарантированного обеспечения национально значимых объектов и всей инфраструктуры Мурманской области высококвалифицированными кадрами, развития научноинновационного потенциала региона, а также продвижения новейших технологий в производство и социальную сферу. При этом стратегический потенциал Мурманской области, включающий высокое качество научного и образовательного потенциала, наиболее развитую во всей АЗРФ сеть образовательных учреждений, позволяют позиционировать Мурманскую область в качестве стратегического центра развития АЗРФ (рис. 4).

Выгодное географическое положение, наличие глубоководного незамерзающего морского порта, имеющего выход в Атлантику и Тихий океан, высокий транспортно-транзитный потенциал

-

• Богатство, уникальность и разнообразие природно-ресурсной базы, водных биоресурсов

-

• Высокий уровень индустриального развития

-

• Энергоизбыточность региона (обусловленная наличием резервов мощности на Кольской АЭС)

-

• Наличие в регионе крупных налогоплательщиков – экспортно ориентированных предприятий

-

• Уникальный туристско-рекреационный потенциал

-

• Высокое качество научного и образовательного потенциала, наиболее развитая во всей АЗРФ сеть образовательных учреждений

-

• Высокие качественные характеристики человеческого капитала, в том числе кадрового потенциала, значительный научно-технический потенциал

-

• Имеющиеся заделы в области высоких технологий, относящиеся к ключевым драйверам становления

Рис. 4. Стратегический потенциал Мурманской области

Решение задач российской модернизации в Арктике невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров с учетом особенностей региона. Поэтому задачу развития системы профессионального образования в Мурманской области следует ставить более широко, с учетом экономических и социальных потребностей области и арктической стратегии государства. Тогда целью следует считать создание условий и механизмов, обеспечивающих становление и конкурентоспособное развитие региональной системы профессионального образования, ориентированной на обеспечение высококвалифицированными кадрами не только регионального рынка труда, но и в целом экономики АЗРФ.

Для этого необходимо активно развивать арктические компетенции по всем направлениям профессиональной подготовки, которые позволят сформировать в регионе уникальный знаниевый кластер арктических компетенций, призванный обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров, включая кадры высшей научной квалификации, для работы в условиях Арктики и Крайнего Севера, формирование передовых научных заделов, разработку и адаптацию технологий, актуальных для инновационного освоения пространств и ресурсов Арктики.

Арктические компетенции

В профессиональной среде активно используются такие понятия, как "арктическое морское природопользование", "арктическое недропользование", "арктическое судоходство (судовождение)", "арктическое промышленное рыболовство", "арктическое право", "арктические технологии", "арктический социум" – они формируют общий контур целостного понятия "арктическая экономика". В то же время понятие "арктические компетенции" пока не получило необходимой конкретизации как с точки зрения актуализации техникотехнологических регламентов, так и в части требований к профессиональным компетенциям, обязательным для работы в арктических (северных) условиях. Следовательно, четко сформировать требования к уровню специфических компетенций в образовательных программах при подготовке специалистов для северной (арктической) экономики пока не представляется возможным, особенно когда речь идет о перспективных высокотехнологичных проектах по освоению арктического шельфа. Поэтому для обеспечения качественной подготовки (повышения квалификации, переподготовки) кадров для хозяйственной деятельности в арктических условиях важно конкретизировать и систематизировать арктические компетенции в профессиональных стандартах, что позволит разработать на их основе актуальные образовательные программы высшего и среднего профессионального образования.

Вызовы перспективного развития

Серьезным вызовом, сдерживающим текущее и перспективное развитие АЗРФ в целом и Мурманской области в частности, является отток из приарктических районов высококвалифицированных кадров и молодежи.

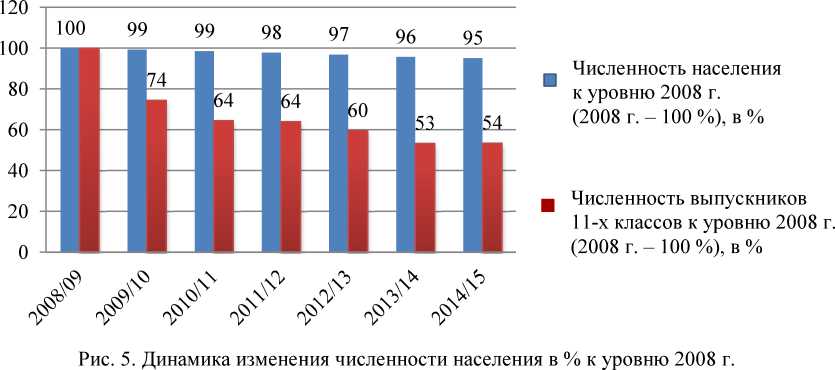

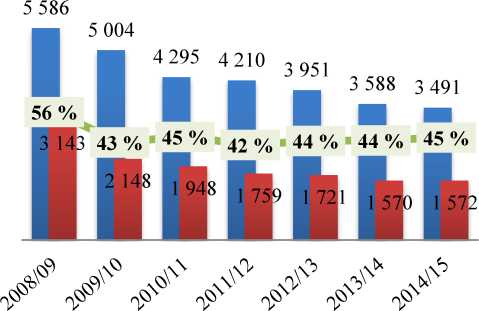

Так, на общем фоне снижения численности населения Мурманской области (рис. 5), примерно чуть больше 1 % в год (в 2015 г. численность населения Мурманской области составила 766 тыс. человек, что составляет 95 % к уровню 2009 г.), снижение численности выпускников 11-х классов (начиная с 2009 г.) составляет более 7,5 % в год (рис. 6). Из них только 45 % поступают в вузы региона и примерно столько же уезжают за его пределы.

Число участников ЕГЭ, чел.

11-классники, поступившие в вузы в пределах региона

Доля поступивших в вузы региона от сдавших ЕГЭ, в %

Рис. 6. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в вузы региона

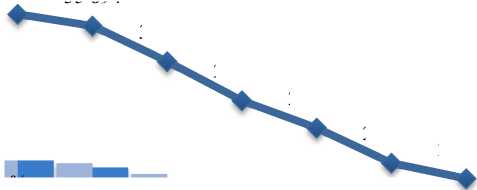

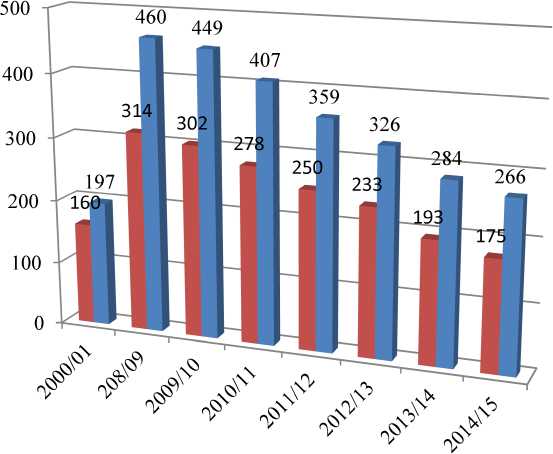

При этом в Мурманской области наблюдается ускоренное по сравнению с общероссийской динамикой снижение численности обучающихся по программам высшего образования. За последние шесть лет численность студентов вузов региона уменьшилась на 45 % (16,7 тыс. чел.) и составила 55 % к уровню 2008 г., в то время как среднероссийский показатель снижения числа студентов составил 31 % (69 % к уровню 2008 г.) (рис. 7).

32 272

37 083 35 894

21 938

20 355

28 280

25 505

99 %

94 %

86 %

81 %

75 %

Россия: численность

1 студентов к уровню 2008/09 г. (2008/09 г. = 100), в %

100%

Мурманская область: численность студентов к уровню 2008/09 г. (2008/09 г. = 100), в %

69 %

100% 97%

87% 76%

69 %

59 % 55 %

Численность студентов, обучающихся по программам ВО в вузах региона, чел.

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Рис. 7. Динамика численности студентов, обучающихся по программам высшего образования, чел.

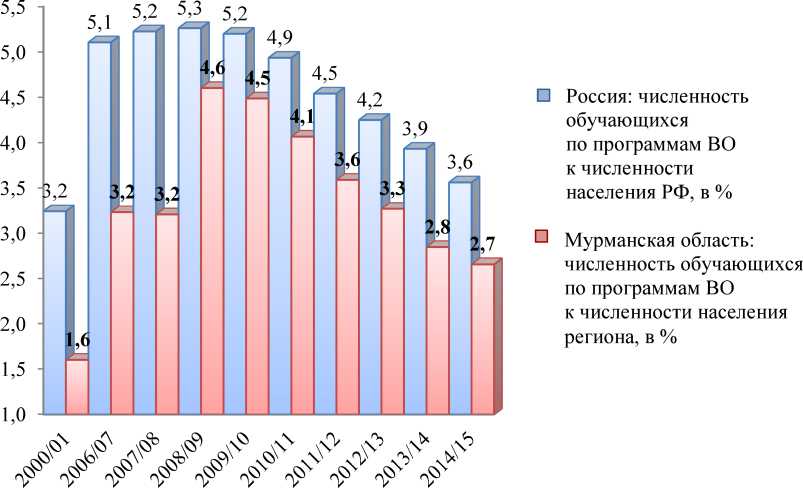

Происходит также снижение доли студентов вузов в численности населения региона, причем, как видно из представленной диаграммы, этот показатель региона ниже среднероссийских показателей (рис. 8).

Рис. 8. Доля студентов ВО в численности населения, в %

За последние годы произошло также снижение численности студентов, обучающихся по программам высшего образования на 10 тыс. населения региона (рис. 9). Этот признанный во всем мире показатель характеризует масштаб развития системы высшего образования, ее конкурентоспособность и доступность для населения и, что особенно важно, во многом предопределяет перспективную динамику изменения качественных характеристик структуры занятости, которая в свою очередь отражает уровень научнотехнического и технологического развития национальной (региональной) экономики.

Численность студентов государственных вузов на 10 000 человек населения, чел.

Численность студентов в учреждениях ВО всего на 10 000 человек населения, чел.

Рис. 9. Численность студентов вузов на 10 000 чел. в Мурманской области

Показатель численности студентов вузов на 10 000 чел. населения также важен с точки зрения оценки, во-первых, доступности высшего образования в регионе; во-вторых, привлекательности вузов региона для молодежи.

Арктическое региональное направление национальной морской политики

Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой важностью, ролью и местом Арктической зоны, ее геополитическим и геоэкономическим значением для Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений реализации национальной политики в области морской деятельности Российской Федерации, изложенных в новой редакции Морской доктрины Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации в июле 2015 г.), является кадровое обеспечение морской деятельности, где в целях укрепления морского потенциала России на Арктическом региональном направлении поставлена задача подготовки кадров для работы в специфических условиях Арктики на базе профильных образовательных организаций [3], [4].

Жизнедеятельность в Арктической зоне и ее экономическое развитие тесно связаны с морем и морехозяйственной деятельностью. Приморский характер Арктической зоны, огромный природно-ресурсный потенциал континентального шельфа и северных морей, возрастающее значение Северного морского пути определяют морскую специфику и стратегические приоритеты долгосрочного развития регионов АЗРФ. Основным драйвером роста станет именно морехозяйственная деятельность, которая будет генерировать спрос на научные исследования, технологические инновации и уникальный человеческий капитал.

Поэтому развитие и укрепление морского потенциала на Арктическом региональном направлении имеет исключительно важное геополитическое и геоэкономическое значение как для обеспечения национальных интересов России в целом, так и с точки зрения обеспечения устойчивого конкурентоспособного социальноэкономического развития арктических (приморских) субъектов федерации.

В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года в Мурманской области оформятся шесть экономических кластеров, три из которых относятся к категории морехозяйственных (транспортно-логистический, нефтегазовый, рыбопромышленный). Именно в морехозяйственных видах экономической деятельности формируются важнейшие конкурентные преимущества региональной экономики на долгосрочную перспективу [5].

Опорный университет Арктического (приморского) региона

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

В государственной программе развития образования на 2016–2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497) предусмотрено формирование сети опорных университетов регионов, ориентирующихся на кадровое обеспечение ключевых отраслей региональных экономики. В настоящее время уже создано 11 опорных университетов. В планах Минобрнауки РФ в ближайшие два года создать еще 50 опорных университетов, 20 – в 2016 г. и еще 30 – в 2017 г.

Учитывая приморский характер Мурманской области и АЗРФ, значительный совокупный вклад морехозяйственной деятельности в развитие региона, который с учетом реализации масштабных арктических шельфовых проектов будет только расти, становится очевидной задача укрепления кадрового потенциала в сфере морской деятельности на Арктическом региональном направлении.

В арктической стратегии инженерное образование имеет ярко выраженную морскую специфику, поэтому его дальнейшее развитие связано с эффективным использованием интеллектуального потенциала морских научно-образовательных центров и учебных заведений.

Поэтому с точки зрения морехозяйственной специфики экономики Мурманской области создание опорного университета региона на базе специализированного морского инженерно-технического вуза является наиболее обоснованным. В этом смысле стратегия развития МГТУ как специализированного морского вуза, обеспечивающего подготовку кадров для работы прежде всего в морской (морехозяйственной) сфере, полностью отвечает концепции и задачами формирования сети опорных вузов регионов.

МГТУ сегодня обладает самым большим в арктическом макрорегионе (АЗРФ) научно-образовательным потенциалом в области подготовки инженерно-технических кадров морского (морехозяйственного) профиля для арктической (северной) экономики и в наиболее полной мере соответствует статусу опорного вуза приморского региона (Мурманской области), так как именно в морехозяйственных видах экономической деятельности формируются важнейшие конкурентные преимущества региональной экономики на долгосрочную перспективу.

Таким образом, система профессионального образования Мурманской области, для того чтобы быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг, должна развиваться в русле стратегических задач национальной морской и арктической политики.

Учитывая специфику арктической экономики, которая имеет ярко выраженный морской (морехозяйственный) вектор развития, создание опорного университета в Мурманской области (которая позиционируется в государственных документах стратегическим центром развития АЗРФ) на базе Мурманского государственного технического университета является наиболее эффективной моделью формирования региональной системы профессионального образования с точки зрения приоритетов государственной арктической и национальной морской политики России, задачи и целей устойчивого социально-экономического развития Мурманской области.

Выводы

-

1. Главное конкурентное преимущество любого региона связано с развитием человеческого (интеллектуального) потенциала, в частности с повышением уровня образования населения. Именно в сфере образования на современном этапе находится ключ к формированию экономики, основанной на знаниях, обеспечению инновационного экономического роста.

-

2. Решение стратегических задач обеспечения устойчивого развития и модернизации экономики регионов, входящих в АЗРФ, невозможно без подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, способных осуществлять модернизацию и технологическое развитие экономики Арктического региона.

-

3. Для того чтобы реализовать на практике заявленные цели, связанные с позиционированием Мурманской области в статусе стратегического центра развития Арктики, необходимо обеспечить интеллектуальное лидерство региону, где именно высшее инженерное образование формирует человеческий потенциал (капитал), являющийся основой инновационного развития.

-

4. Одно их главных конкурентных преимуществ Мурманской области связано с укреплением ее морского потенциала. Именно в морехозяйственных видах экономической деятельности, возникающих на стыке суши и морской акватории, формируется системообразующая основа важнейших конкурентных преимуществ экономики региона.

-

5. Наличие в Мурманской области собственной системы профессионального образования, ориентированной на взаимодействие в первую очередь с уже адаптированным населением Кольского Севера, становится важнейшим фактором гарантированного обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. При этом высшее инженерное образование должно стать катализатором развития и укрепления кадрового и научного потенциала экономической системы региона, способного обеспечить достижение перспективных целей промышленного развития.

-

6. В арктической стратегии инженерное образование имеет ярко выраженную морскую специфику, поэтому его дальнейшее развитие связано с эффективным использованием интеллектуального потенциала морских научно-образовательных центров и учебных заведений.

-

7. Система профессионального образования Мурманской области, чтобы быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг, должна развиваться в русле стратегических задач национальной морской и арктической политики

-

8. Учитывая специфику арктической экономики, которая имеет ярко выраженный морской (морехозяйственный) вектор развития, создание опорного университета в Мурманской области на базе Мурманского государственного технического университета является наиболее эффективной моделью формирования региональной системы профессионального образования с точки зрения приоритетов государственной арктической и национальной морской политики России, задачи и целей устойчивого социально-экономического развития Мурманской области.

Список литературы Образовательный потенциал в концепции устойчивого развития Арктического региона

- Ежегодный доклад "Обзор образование: индикаторы ОЭСР" //ОЭCD. URL: http://oecdru.org/zip/Russian-Federation-EAG2014-Country-Note-russian.pdf.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р//Собрание законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489.

- Морская доктрина (новая редакция) (утверждена Президентом РФ 26.07.2015 г.).

- Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года: утв. Президентом Рос. Федерации 27 июля 2001 г. //Президент России: официальный сайт. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2001/07/58035.

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года : утв. Президентом Рос. Федерации 8 февраля 2013 г.//Правительство России. URL: http://government.ru/info/18360/.

- Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года : утв. постановлением Правительства Мурманской области от 25 декабря 2013 г. № 768-ПП/20//Министерство экономического развития Мурманской области: официальный сайт. URL: http://minec.gov-murman.ru/activities/strat_plan/sub02/.

- В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Правительством Российской Федерации ставятся задачи перехода к инновационной социально ориентированной модели развития

- К третичному образованию в России, согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО), относится среднее профессиональное и высшее образование

- Ежегодный доклад "Обзор образование: индикаторы ОЭСР" //ОЭCD. URL: http://oecdru.org/zip/Russian-Federation-EAG2014-Country-Note-russian.pdf

- По данным Всероссийской переписи населения 2010 г

- По данным Росстата

- По данным Всемирного банка

- Статистический информационно-аналитический сборник Министерства образования России "Проблемы и тенденции развития образования в Российской Федерации"//Статистика российского образования. URL: http://stat.edu.ru/CD/intro.htm

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года : утв. Президентом Рос. Федерации 8 февраля 2013 г.//Правительство России. URL: http://government.ru/info/18360/