Образы и мотивы на расписной керамике типа C и D в додинастическом Египте

Автор: Шеркова Т.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 11 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Образ Великой матери, культ которой прослеживается со времени Бадарийской культуры и ранних фаз культуры Нагада, был пронесен исторической памятью через тысячелетия существования древнеегипетской культуры. Расписные сосуды типа C и D и изображения на них представляют образ Великой матери и ее семантически тождественные символы в композициях, раскрывающих ряд мотивов, связанных с материнским аспектом, священным браком с социальным лидером, с погребальным обрядом. В динамике развития религиозно-мифологических представлений этот образ воплотился в образы богинь с материнским аспектом, в первую очередь небесной богини Нут, сохранившей в иероглифическом написании имени древнейший образ круглого сосуда, который в додинастическое время наряду с водой служил семантическим тождеством образа Великой матери в ее функциях рождения, защиты, кормления, заботы. Сохранилась и иконография образа богини-коровы, ставшей Небесной Коровой Нут, поднявшей ввысь солнечного бога Ра. В главе 17 «Книги мертвых» она предстает как Священное Око Ра, которое каждое утро рождает солнечного Ра. Образ Священного Ока причастен к водной и огненной стихиям космического верха, как и ее далекая прародительница Великая мать, сотворившая целостный, многообразный мир, все элементы которого, будь то небесные светила, наземные и подземные объекты, природные и социальные, являются ее детьми, ее творениями.

Великая мать, иконография, богиня-корова, символические образы, сосуд, вода, функции, священный брак, образ быка, священное око

Короткий адрес: https://sciup.org/14131596

IDR: 14131596 | УДК: 128:291.217: | DOI: 10.33619/2414-2948/108/58

Текст научной статьи Образы и мотивы на расписной керамике типа C и D в додинастическом Египте

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 128:291.217: 393

Керамические сосуды являлись самыми многочисленными предметами в погребениях додинастической культуры Нагада в Египте. С точки зрения хронологии, это наиболее яркий показатель динамики развития культуры. Одни формы убывали, другие вовсе исчезали, но появлялись новые. Вместе с тем их сочетания с другими артефактами также свидетельствуют о развитии культуры. В контексте анализа мифологических представлений исключительно информативными являются расписные сосуды в сочетании с образами и мотивами на предметах мелкой пластики с зоо- и антропоморфными изображениями на статуэтках, гребнях, косметических и церемониальных палетках, туалетных ложечках и пр. Нельзя исключать этетический аспект в возникновении изображений и целых композиций на расписных сосудах. Однако еще более значим тот факт, что носители культуры Нагада на всех фазах ее развития воплощали мифологические образы, мифы и/или ритуалы, посвященные культу богов и обожествленных первопредков для поддержания космического порядка, отодвигающего хаос все дальше на периферию освоенного пространства.

Изобразительное искусство существовало в мифопоэтическую эпоху как неотъемлемая форма, причастная к содержанию воплощений, когда сформировался оседлый образ жизни с земледелием и скотоводством, различными ремеслами, то есть занятиями, в духовной сфере трансформированными в сакрализованном мире первопредков и богов в первовремена, наделивших социум всеми знаниями, поведенческими и нравственными устоями, рожденными коллективным сознанием.

В дописьменный период изобразительное искусство являлось средством коммуникации как в синхронном, так и в диахронном смысле, как ключевое средство культурной памяти, цементирующей основы передачи информации из поколения в поколение наряду с ритуалами посвящения, обрядами перехода, действами, танцами, пением, жестами, - всеми средствами коммуникации, существовавшими в культуре. С самых ранних фаз культуры Нагада изделия мелкой пластики отличались высокой степенью мастерства, что было воспринято от более ранней культуры Бадари, частично синхронной ранней амратской фазе Нагады I-IIA (39003700 гг. до н. э.). Не только образы на статуэтках и черноверхие сосуды, характерные для бадарийской культуры, были найдены в археологических комплексах культуры Нагада. На некоторых представлены процарапаны геометрические элементы и животные. На расписных сосудах типа С амратской фазы (Нагада I-IIA) и на сосудах типа D следующей герзейской фазы (Нагада IIB-D, 3700-3350 гг. до н. э.)1 представлены целые композиции, составленные их элементов с помощью различных кодов: геометрического, растительного, животного, антропоморфного, а также их сочетанием, составляющим целые «повествовательные» композиции, отражающие мифо-ритуальные сцены.

Мифопоэтическая эпоха и изобразительные тексты: мотивы и образы

Природа изобразительного искусства периода неолитической революции, предшествующей возникновению ранних государств на Востоке, именованная мифопоэтической, не обладала автономностью. Но, будучи формой, причастной к мифопоэтическим содержаниям и смыслам, изобразительное искусство «не может не принимать участия в создании новых мифопоэтических смыслов…, таким образом изобразительное искусство… не только форма, но и содержание, суть мифопоэтического» [2, с. 214-215]. Как и другие семиотические (знаковые) системы: естественный язык, мимика, жестовый язык, пантомима, хореография, пение, музыка, цвет, запах и пр. - изобразительное искусство входит в универсальный знаковый комплекс мифопоэтической эпохи [2, с. 213].

В конечном счете, изучение знаковых систем открывает возможность интерпретировать целостную картину мира в мифологических представлениях, в данном случае носителей додинастической культуры Нагада. Человек, создающий изделие, — гончар, художник, расписывающий сосуды, выступает в роли творца, соединяя микромир с макромиром, мир людей, средний мир с верхним, божественным. Таким образом, «изобразительное искусство не только одна из форм мифопоэтического сознания, мифология сама по себе, но и и с т о ч н и к информации об этом сознании» [2, с. 231].

Основоположник аналитической психологии К. Г. Юнг всесторонне изучал мифологическое сознание. «Для народов-мифотворцев, — отмечал К. Г. Юнг, — мифология являлась и формой самовыражения, и формой мышления, и формой существования» [3, с.9]. Мифы лежали в основе традиций, формировали ее во всех сферах социальной жизни. В первую очередь, это относилось к религии, ритуалам, искусству, знаниям в широком смысле. Но мифы также служили моделью поведения в социальной жизни: рождению, правилам кормления, брачным отношениям, трудовым навыкам, возрастным изменениям, переходным обрядам. Знание мифов о сотворении мира, людей и всех вещей, созданных в первовремена сверхъестественными существами, вносило в социум мощную энергию первотворения, и этот перенос в земную человеческую жизнь придавал ей смысл через традицию незыблемости принципов миротворения. Таким образом, ключевым является содержание понятия познания истоков в древних и этнографических культурах. «Для древнего человека мифология его народа была не только убедительной, т.е. обладающей смыслом, но и объясняющей, т.е. придающей смысл всему остальному» [3, с. 9].

Мифопоэтическое сознание изъясняется на образно-символическом языке, поэтому, чтобы наиболее адекватно интерпретировать материальные источники, необходимо уточнить содержание такого базового понятия, как символ. Как известно, существует множество определений этого термина в зависимости от научных установок. Обращаясь к додинастической эпохе древнеегипетской культуры, мы имеем дело с артефактами, происходящими из археологических комплексов, таких как некрополи, святилища и поселения. Образы, запечатленные в артефактах, происходящих из сакральных объектов, – погребальных комплексов и святилищ, — причастны к ритуалам, во время которых совершалось «делание», т.е. общение людей с миром вещей и событий, за которыми скрыты мифологические смыслы.

К. Г. Юнг подчеркивал, что символ — это образование, имеющее в высшей степени сложную природу, поскольку «он слагается из данных, поставляемых всеми психическими функциями. Вследствие этого природа его ни рациональна, ни иррациональна… Богатство предчувствием и чреватость значением, присущие символу, одинаково говорят, как мышлению, так и чувству, а его особенная образность, приняв чувственную форму, возбуждает как ощущение, так и интуицию» [4, с. 494-495].

Символ — это название или образ; кроме общеупотребительного он обладает особым дополнительным значением чего-то неизвестного, неопределенного. В структуре психики бессознательное рождало символические образы, — фигуративные, растительные, геометрические и пр., смысл которых понятен носителям определенной культур.

«Символическим, — продолжает К. Г. Юнг, — является такое слово или образ, значение которого выходит за рамки прямого и не поддается точному определению или объяснению» [5, с. 15-17].

Осмысление бессознательных символов-архетипов базируется на внутрикультурных традиционных представлениях и выражается на образно-символическом языке. Речь идет о жизненном символе, который должен заключать в себе то, что родственно весьма широкой группе людей. Для того чтобы он вообще мог воздействовать на нее, он должен и схватывать именно то, что может быть общим для большой группы людей. В этом и заключается мощное и вместе с тем спасительное действие живого социального символа [4, с. 493].

В бесписьменных (добавим — дописьменных — Т. Ш.) обществах роль письменности играли мнемонические символы — природные и рукотворные, а также ритуалы [6, c. 364365].

«Наиболее привычное представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания» [6, с. 241].

Мнемоническое свойство символа в свернутом виде содержит важную информацию, некий текст, в мифологическом целостном сознании древних культур, отраженный в ритуалах, в которых его участники играли роли богов, т. о. имитируя кого-то другого и становясь, таким образом, существами архетипическими, парадигматическими, повторяющими действия мифологических персонажей [7 , с. 66]. Таким образом, символ становился текстом, будь то изображение, образ и мотив, воплощенный на ритуальном предмете или композициях, передающих сюжет.

В. И. Топоров установил неразрывную связь мифа и изобразительного искусства, разделяя мифопоэтическую эпоху на несколько этапов, начиная от палеолита с «графическим» символизмом, до сложения древнейших цивилизаций. Эпоха производящих форм хозяйства формировала новые типы познания и возникновение иных изобразительных текстов. Этот мифопоэтический фонд изобразительного искусства исключительно велик, как и его значение. «Более того, иногда именно изобразительное искусство является единственным или во всяком случае самым авторитетным источником информации» [2, с. 242].

Изобразительные источники являются не только одной из форм мифопоэтического сознания, мифология сама по себе, но и источником информации об этом сознании, о мифологии [2, с. 231].

Символика сосудов

Во время ритуалов расписные сосуды и предметы мелкой пластики культуры Нагада участвовали в священнодействиях. Об этом свидетельствуют погребальные комплексы. Однако это не значит, что они были причастны только к погребальному обряду, поскольку некрополи сохранились значительно лучше, чем поселения. И в них, как и в святилищах, находились фрагменты и целые расписные сосуды и предметы мелкой пластики. Весь вещный набор характеризует культуру Нагада на всех этапах ее развития. И этот прекрасный по исполнению многообразный и многочисленный контекст материальных источников воплощает духовные ценности додинастической культуры Египта. Однако, приступая к интерпретации образов и сцен на расписных сосудах следует иметь в виду, что символ вещи, скрывающийся за ней, значительно превосходит ее воплощение (изображение), о чем писал Ю. М. Лотман: «Содержание лишь мерцает сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание» [8, с. 249].

Наряду с сугубо практическим использованием сосудов в каждодневной практике эта категория материальных предметов в мифологических представлениях как образ вещи наделялась смыслом, указывая на более глубокое содержание. Так, сосуд и вода являлись семантическими тождествами самого почитаемого образа Великой матери. Даже в классический период развития древнеегипетской культуры небесная богиня Нут имела целый ряд образов: антропоморфный, в виде крыши, свиньи, а также круглого сосуда nw , отчего и получила свое имя, которое выписывалось иероглифами в виде такого сосуда и неба [9].

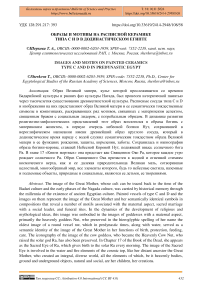

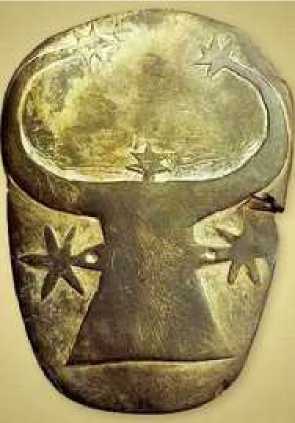

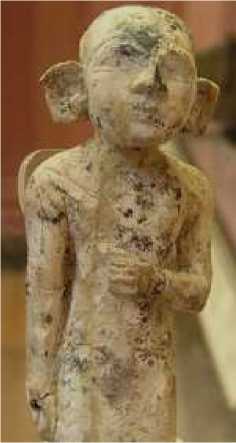

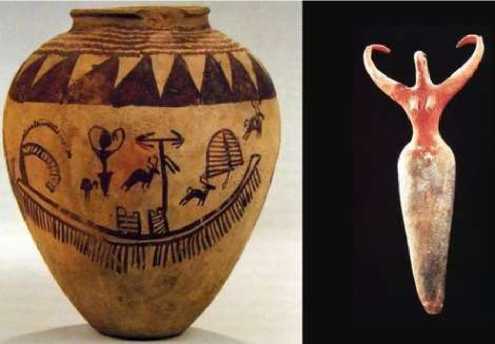

Но в додинастическое время ей предшествовали различные образы безымянных богинь: условное изображение головы коровы, уши и лоб которой увенчаны «звездами» на Герзейской палетке (Рисунок 1); в виде «танцующей» изящной женской фигурки с птичьим ликом и воздетыми дуговидно изогнутыми руками, имитирующими рога коровы (Рисунок 2); так называемой «венеры» с огромным животом и толстыми конечностями (Рисунок 3). Все три иконографические версии отражают разные ипостаси богини, ее причастность к небесной сфере, природному животному миру и вынашиванию, кормлению, защите и рождению плода. Если в первом случае образ связан с космическим верхом, то в двух других отражена ее причастность к плодородию. Как и сосуды, эти статуэтки выполнены из глины. Однако статуэтки богини найдены и в погребениях, что указывает на ее причастность к смерти и возрождению. В этой связи следует упомянуть о нескольких случаях нахождения глиняных статуэток «венер» под сосудами, обнаруженными в ногах скелета в Балласе [10]. Такое удвоение символов Великой матери усиливает ее магическое значение. Но на сосудах типа D синкретический образ богини-коровы представлен в контексте плавания нильских судов, и мифологическая (или ритуальная) сцена погружает в небесное пространство.

Рисунок 1.

Герцейская палетка. Нагада II

Рисунок 2.

Статуэтка из Бруклинского музея. Нагада IIа

Рисунок 3.

«Венера». Нагада II

Однако додинастические иконографические образы Великой матери связаны не только, а точнее — не столько с человеческим, но и вообще с природным началом. Не только современная наука, но и древние мифологические представления видели в водной стихии источник рождения всего живого, самой жизни. Весь тысячелетний опыт раскрывал перед человеком природу зарождения жизни из вод, будь то женское лоно или водные источники.

Принцип отождествления социальных и природных явлений, который лежал в основе мифологического мышления, создавал цепочки семантических образов, раскрывающих сложные содержания, воплощенные в вещном материальном мире. Так, вода и сосуд стали символами Великой матери. Воплощения «венер», самые ранние изображения которых восходят к эпохе палеолита, изготавливали и значительно позднее. В Египте подобные статуэтки известны в материалах культуры Нагада (Рисунок 3).

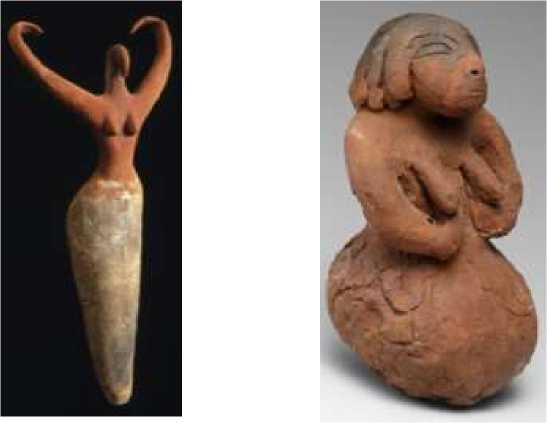

Естественный образ женского тела-сосуда ассоциировался с лоном-вместилищем: кормящим, укрывающим, согревающим, защищающим, вынашивающим плод и выпускающим его в мир, т. е. наделялся всеми женскими функциями. Тело-сосуд или лоно-сосуд как первообраз, архетип символизирует женское творящее начало в коллективном бессознательном не только в микромире, но и макромире. То, что находится внутри него – темно и невидимо до тех пор, пока содержимое не выходит наружу. Это целостный, многообразный мир, все элементы которого, будь то небесные светила, наземные и подземные объекты, природные и социальные, являются ее детьми, порождениями Великой матери (Рисунок 4).

Рисунок 4. Мать с эмбрионом

4а. Мать и дитя

На статуэтках богини представлена с татуировкой в виде геометрического и растительного орнамента, изображений животных, что подчеркивает ее связь с природным началом (Рисунок 5). Многочисленные додинастические статуэтки матери и сидящего на ее руках младенца (Рисунок 4а) в этом контексте позволяют, вслед за идеей К. Г. Юнга, полагать, что это дитя символизирует Предвечного младенца, новый космос2. Среди находок позднедодинастического/раннединастического времени имеются статуэтки, иконографически подобные воплощениям Гарпократа в классический период Древнего Египта 3 . Но этот персонаж или его предтеча представлен и в материалах культуры Нагада додинастического и раннединастического времени (Рисунок 6, 7).

Рисунок 5.

Женская статуэтка с татуировкой

Рисунок 6. Гарпократ из Телль Ибрагим Авада. I династия

Рисунок 7.

Гарпократ (?) из Иераконполя. I династия

На высшем уровне мифологических представлений о мироздании круг как форма венчика и в целом сосуда является его идеальным символом [11, с. 385]4. Круговое движение гончарного круга символически отражало движение по кругу замкнутого на себе космоса, в котором начало и конец сходятся, обеспечивая социуму безопасность от вторжения хаоса, -идеи, отраженной в ритуальных хороводах, круговых движениях во время танцев. Таким образом, воспроизведение круга различными кодами служило моделью мифологических представлений о циклически возобновляющемся вечном настоящем [14, с. 89].

Как образ Великой матери сосуд - это Великий круг, который сохраняет и удерживает [15, с. 51] свое дитя — космос, мироздание, в первую очередь, в образе младенца. Психологическим зарядом наделялись и произведения искусства, шире — предметы вещного мира, причастные к ритуальной практике, в которых воплотилась идея устройства космоса, ибо «почти всякое произведение искусства направлено на преодоление жизненного хаоса путем художественной реорганизации действительности» [16, с. 91].

Это замечание позволяет рассматривать и сосуды как символ космоса. Во всяком случае во многих этнографических культурах сосуды символизировали образ мира4. Как указывалось выше, в додинастическом Египте небесная богиня, еще безымянная Великая мать, воплощалась в том числе в виде сосуда nw , которая в письменный период величалась богиней Нут. Так каков же мир, заключенный в лоне-сосуде Великой матери?

Мотивы и образы на расписных сосудах типа С

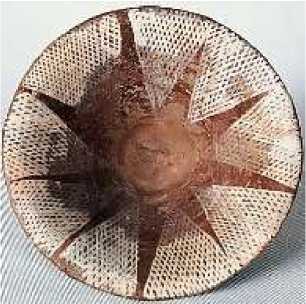

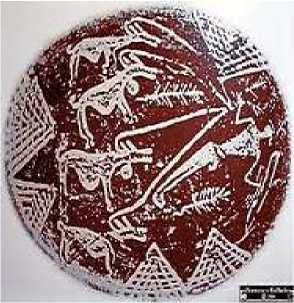

Керамика типа C амратской фазы культуры Нагада, представленная круглыми и овальными чашами, а также высокими узкогорлыми сосудами, покрывалась геометрическим, растительным, фигуративным и смешанным в единой композиции кодами. Исключительно многообразны сочетания орнаментальных элементов, образованных чередованием не закрашенных и закрашенных белой пастой по красному и красно-коричневому фону секторов, составляющих изобразительную композицию. Закрашенные фигуры демонстрируют прямую или косую сетку, ряд прямых или ломаных параллельных линий в виде «елочки», зигзага и пр. В целом композиции достигают эффекта чертежа.

Общей чертой всех композиций является наличие центра в виде окружности, овала, спирали, растения, животного. Доминирующей центральной фигурой является «звезда», лучи которой достигают периферийной части композиции, совпадающей с венчиком чаши (Рисунок 8).

Аналогичным образом решается композиция с изображениями животных, расположенных по кругу, сцен охоты с собаками, ритуального танца (Рисунок 9, 10, 11).

Рисунок 8.

Чаша типа С с геометрическим орнаментом. Нагада I

Рисунок 9.

Чаша типа С с изображением бегемотов. Нагада I

Рисунок 10.

Чаша типа С с изображением охотника с собаками. Нагада I

В целом для всех композиций основным геометрическим элементом является треугольник, образованный различными сочетаниями закрашенных и не закрашенных участков. В ряде случаев скульптурные фигурки животных как бы передвигаются по венчику сосудов (Рисунок 12), как и те, что заключены в центральный круг, которые создают впечатление вращательного движения по кругу.

Орнаментация внешней поверхности чаш и высоких узкогорлых сосудов демонстрирует те же элементы и их сочетания: двух-трех нанесенных белой краской горизонтальных или вертикальных линий, прямых или зигзагообразных, цепочек треугольников и квадратов, разделяющих всю поверхность на несколько секторов. Геометрический орнамент зачастую имитирует растительный и сочетается с фигуративным.

Итак, изображения на расписных сосудах типа С символизируют освоенное мифологическое пространство, заключенное в лоне-сосуде Великой матери в его движении по кругу, где начало сходится с концом, символизируя представления о замкнутом на себе космосе. В рамках мифопоэтического искусства геометрические фигуры — линии (прямые, зигзаги, ломаные и пр.), круг, квадрат, крест, лучевые и пр. — т. е. геометрический код, унифицирует и идеализирует реальные объекты, — сакрализованные природные и рукотворные объекты, образы неба, земли, поселения, святилища и пр. в пространственном и временном планах [2, с. 98-100].

Рисунок 11.

Сосуд типа С с изображением «ритуального танца». Нагада I

Рисунок 12.

Чаша типа С с изображением бегемотов по венчику. Нагада I

Изобразительное искусство оперирует символами, которые, как и знаки, есть модель определенной предметности [17, с. 131-134]. Но моделирующая структура символа обладает более общим, чем знак, характером и отличается от конкретного проявления предметности обозначаемого. Символ многозначен, поэтому трактовка изобразительных элементов, особенно геометрических, вызывает вполне определенные трудности в силу их абстрактности и смысловой многозначности. В сочетании с растительными и фигуративными элементами композиций геометрические фигуры в большей степени могут раскрывать их содержание. Растительный орнамент ассоциируется с геометрическими элементами в виде зигзагов , в древнеегипетской иероглифике означающие воду – nw (опять-таки и сосуд nw, и имя богини Нут – Т. Ш.), а треугольник символизирует плодородие в широком смысле. Воплощение водных животных, - шествующих по кругу бегемотов или в сценах охоты на них и на крокодилов в сочетании с растительным орнаментом позволяет, как представляется, трактовать эти сцены, происходящие в водном пространстве, как символизирующие картину мира в контексте содержимого лона-сосуда Великой матери. В силу магических верований композиции с многими элементами несли определенную практическую функцию. В этом плане специальный интерес представляет чаша из Абидоса, на которой воплощена многофигурная композиция (Рисунок 13).

Композиция построена по круговому принципу. Центральную позицию занимает скорпион, вокруг которого изображены другие представители фауны: копытное животное с длинными, обращенными назад рогами, условно переданное животное с длинным туловищем, очевидно, рыба, и крокодил. По внешнему кольцу друг за другом следуют черепаха, копытное животное, рыба, три водоплавающие птицы, две рыбы и бегемот. Все образы причастны к водной стихии — символу Великой матери. В верхней части блюда изображена весельная лодка с двумя кабинами, присущими рисункам на керамике типа D, следующей, герзейской фазы культуры Нагада II. Водное пространство передано волнистыми линиями. В целом изображения указывают на магическую роль этого блюда.

Рисунок 13.

Блюдо типа С из Абидоса.

Нагада I

Рисунок 14.

Сосуд типа С с изображением сцены сражения. Нагада I

Геометрические знаки орнаментальных мотивов, как и иконические, — это всегда обобщенное обозначение сакральных объектов, сферы божественного [18, с. 487], и речь, таким образом, идет о вполне определенном контексте, в котором фигурируют обрядовые символы, связанные с мифическими предками и территориями, ими пройденными и освоенными [19, с. 190-191; 20, с. 194-195].

Повторяющиеся элементы изображений и композиции, фиксирующие геометрический орнамент в сочетании с другими кодами — растительным, фигуративным в контексте кругового движения сосуда вокруг своей оси вызывает ассоциацию с мотивом пути по кругу – сосуд круглый, начало смыкается с концом может отражать представления о замкнутом на себе космосе, символизированном путем демиурга, героя, социального лидера, солнечного бога-творца по небесной сфере, бога-спасителя Хора.

Мужские персонажи на расписной керамике армарской фазы культуры Нагада представлены в сценах охоты, ведущими вереницы животных или охотящимися на них с луком и стрелами в сопровождении собак. Некоторые экземпляры показывают фигуры сражающимися (Рисунок 14), во время ритуального танца (Рисунок 11) или с пленными (Рисунок 15). Женские фигурки представлены значительно реже, танцующими.

При интерпретации элементов росписи на керамике в целостной композиционной структуре, также принципиально важно, что все они выступают в едином контексте, а именно — в орнаменте, где все его части лишаются, так сказать, своей индивидуальности, неповторимости [21, с. 224-225].

Напротив, все элементы выступают вместе, в результате чего рождается единый образ, структурированный в композиции, общем рисунке, наделенном неотъемлемыми признаками ритма, симметрии и равновесия, собственно, гармонии. Эти персонажи, представленные зоо-и антропоморфными фигурами или их символами, находятся в сакральном пространстве с выделенным центром и периферией, оформленном как чертеж, план местности, переданный в условной, орнаментальной манере. Таким образом, композиции и изобразительные элементы на расписных сосудах типа С, представленные разными кодами, связаны с представлениями о картине мира, — мифическом пространстве и образах, ассоциируемых с прародительницей — Великой матерью, богиней плодородия, символизируемой образом лона-сосуда5.

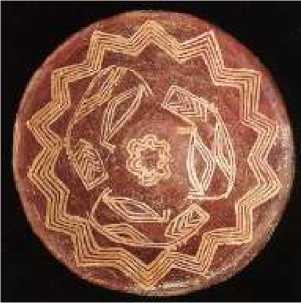

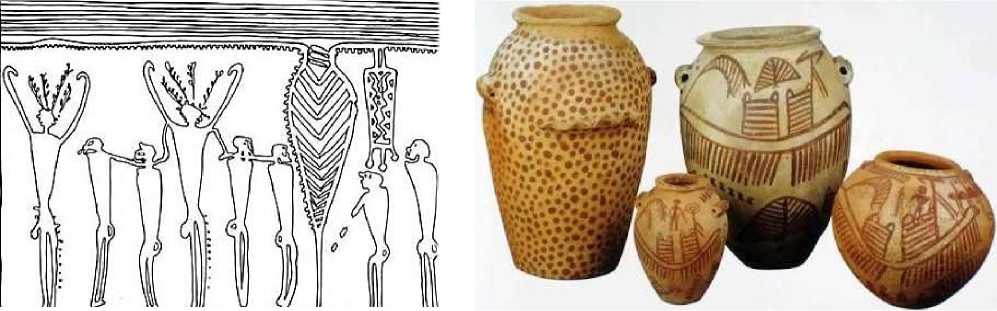

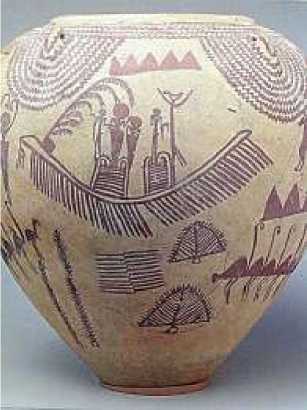

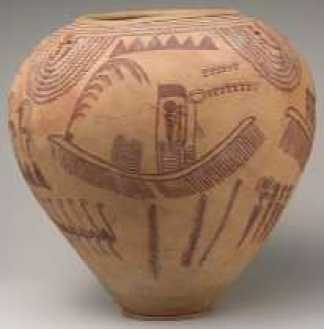

Мотивы и образы на расписных сосудах типа D

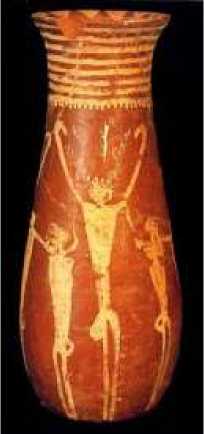

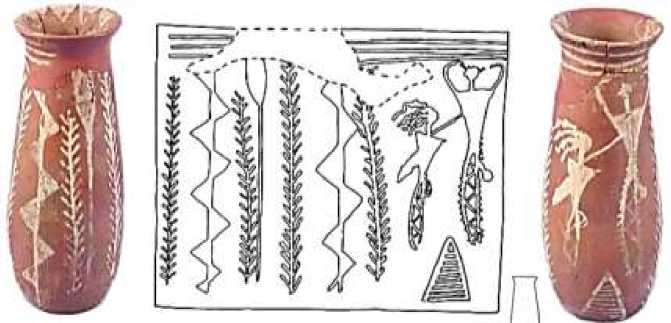

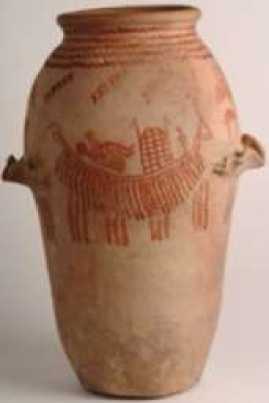

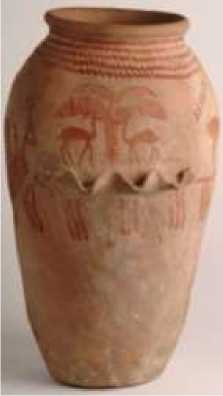

На следующей, герзейской фазе культуры Нагада II расписные сосуды изготавливали иных форм. Круглые и удлиненные горшковидные сосуды разных пропорций изготавливались из мергелистой глины желтого и кремового цвета с различных оттенков красно-коричневого с ручками или без них. Появились и новые геометрические элементы, представляющие собой точки и штрихи, частые дуговидные линии, образующие чешуйчатый орнамент, а также спирали, покрывающие всю поверхность сосуда или в сочетании с волнистыми линиями. Также и волнистые линии полностью покрывают горизонтальными ярусами поверхность сосуда или в комбинации с участками, вовсе не закрашенными.

Возникли и более сложные рисунки, состоящие из параллельных, вертикальных и горизонтальных, скрещенных и дугообразных, волнистых линий в виде гирлянд, треугольников, различным образом между собой соединенных. Они часто сочетаются с изображениями растений, животных и людей (Рисунок 16).

Рисунок 15.

Развертка сосуда типа С с изображением сцены триумфа. Нагада I

Рисунок 16.

Сосуды типа D. Нагада II

В этих мотивах заключен образ струящейся воды, и в это стихии происходят сцены с плывущими лодками. Водный и прибрежный ландшафт символизирован изображениями растительности, водоплавающих и сухопутных животных и птиц, чей образ жизни в той или иной степени связан с водой. А это аспект Великой матери. Многочисленную группу составляют сосуды со сценами плывущих нильских кораблей и многочисленными зоо- и

-

5 Представленные материалы, связанные с образом Великой матери и ее семантическими тождествами – сосудом и водной стихией как символизирующими мироздание, вписываются в идею В. Н. Топорова о том, что в архаическом сознании одно и то же содержание может быть передано в разных кодовых системах и на разных иерархических уровнях применительно к разным сферам деятельности, в том числе религиозной [2, с. 489-494]. Отождествление микрокосма и макрокосма приводило к созданию цепочек символических образов, природных и культурных при воплощении модели мира в мифопоэтическом сознании. Великая мать и была тем образом, который отражал представления о модели мира.

антропоморфными фигурами. Обзор рисунка происходит при вращении его вокруг своей оси, создавая иллюзию движения изобразительных элементов по кругу, в замкнутом пространстве, фиксируя кадр за кадром разворачивающейся композиции.

Суда представлены числом от 2 до 4, плывущими одна за другой. На них установлены по два сооруженных из плетняка, — маленьких святилищ, возле одного из которых установлен штандарт с символом божества. В носовой часть лодки изображена в реалистической или условной манере ветка или пучок растений. Окрестный ландшафт, мимо которого плывут лодки, отмечен условно: чередой треугольников, растениями, — деревьями или кустами с длинными побегами, отдельными знаками или цепочками s-видных знаков. Условность «пейзажа» подчеркивается включением в него частей лодок, - кабинок и парусов (Рисунок 17), как если бы перед мастером стояла задача показать множество судов или воплотить с помощью этих символов более значимую идею праздника, посвященного какому-то божеству. Какому?

Водная стихия и животные, причастные к образу Великой матери, изображены на очень многих сосудах, в том числе и на серии сосудов с лодками и нильскими кораблями. На них представлены женские фигурки в стилистически условной манере, — с крупной головой в виде круга, с телом в форме обращенного вершиной вниз треугольника (или двух треугольников), а руки — в форме волют обращены вверх, как на статуэтке (Рисунок 18).

Рисунок 17.

Сосуд типа D с лодкой. Нагада II

Рисунок 18.

Сосуд с богиней-коровой. Нагада II

Именно этот жест, символизирующий рога крупного рогатого скота, судя по многим этнографическим примерам, характерен для ритуальных танцев, посвященных корове или быку, причастны к солярным представлениям, олицетворенным образами космических богов или мифических существ, имевших воплощения быка и/или коровы [22, c. 101].

Эти геометризированные фигурки тождественны женским изящным воплощениям Великой матери (Рисунок 2). Они представлены группами, но одна из них крупнее прочих, что позволяет увидеть в ней, собственно, Великую мать. На некоторых сосудах она изображена рядом с мужским итифаллическим персонажем. Они стоят под навесом, рядом со штандартом, увенчанным «рогатой» эмблемой богини-коровы (Рисунок 19).

Как и на расписной керамике типа С амратского времени, мужские фигурки на ряде сосудов типа D наделены атрибутами охотников и воинов, с луками, палками, посохами и бумерангами. Возможно, это элита вождя /регионального царя, который совершает священный брак с небесной богиней-коровой во время праздника, ей посвященного.

Рисунок 19. Священный брак. Нагада II

В мотиве священного брака заключена идея сексуальной потенции вождя или регионального царя и оплодотворения им богини, чья символика связана с крупным рогатым скотом, игравшим важную роль в хозяйственной жизни додинастического обществ и составлявшим основу богатства социальных групп. А общий изобразительный контекст, в котором этот мотив представлен, обнаруживает семантическую тождественность с мотивом пролития космической влаги, отраженном в рисунках расписной керамики типа D, в которых символика водной стихии является доминирующей. Причастная к образу Великой матери символика водной стихии имела непосредственное отношение к подъему Нила в первый месяц сезона ахет. Это важнейшее событие по обновлению природы, ее производительной силы проецировалось на социум, его процветание, отмечалось как праздник Великой богини. В Нил спускались многочисленные лодки, на одной из которых осуществлялся священный брак вождя/регионального царя6.

Женские персонажи на керамике типа D становятся центральными не только в серии сосудов с лодками, но и на других сосудах, где представлена богиня-корова в окружении других женских фигурок в той же иконографии, но более мелкими, как и сравнительно с мужскими, представленными наблюдающими (или участвующими) в ритуальных танцах и поклоняющимися женским персонажам, изображенным в символической форме штандартов, увенчанных условно изображенной головой коровы, указывают на празднование в честь богини-коровы, на ритуальные танцы, ей посвященные, богине, в письменный период почитаемой как Хатхор.

И сам сосуд как вместилище влаги, представляющий мифологические сцены со святилищами, мифическими персонажами и лодками, плывущими в сакральном пространстве, передавал космической образ, собственно, небо как вместилище небесной влаги. Идея пролития космической воды как символа очистительных обрядов в наиболее концентрированном виде отразилась в форме и рисунках ритуальной чаши из Абидоса с

-

6 Такая реконструкция имеет право на существование, поскольку праздник богини Хатхор/Сехмет, известный по материалам Среднего царства, восходит к додинастическому периоду. Целый ряд изобразительных текстов указывает на то, что, например, пивоварение, причастное к этому празднику, существовало уже в Нагаду I и II. При этом ключевой фигурой в этом ритуале являлся царь, ответственный за процветание общества, хотя праздник носил общенародный характер [23] .

несколькими миниатюрными сосудиками вокруг ее венчика (Рисунок 20) и остродонного сосуда с дополнительными сливами, моделированными в виде четырех миниатюрных горшочков вокруг его горлышка (Рисунок 21).

Рисунок 20.

Чаша типа D из Абидоса. Нагада II

Рисунок 21.

Сосуд с итифаллическими фигурками. Нагада II

По формальным признакам они соотносятся с космическим верхом модели мира. На чаше, в нижнем регистре представлен и средний мир, символизированный изображениями жертвенных копытных животных и парой деревьев, на одном из которых сидят птицы (и в этом элементе композиции также отражена модель мира). Иероглифический знак spз.t в сочетании с условным рисунком лодки предположительно идентифицируют сакральную местность.

Изобразительное поле остродонного закрытого сосуда (Рисунок 21), не расчлененное регистровой системой, целиком соотносимо с космическим верхом, где представлена водная стихия, по которой плывут лодки с кабинами и высокой носовой частью, на одной из которых находится часовня или святилище со штандартом. Введенные в этот изобразительный контекст итифаллические фигурки, расположенные, в том числе и между сосудиками-сливами, которые, судя по статуарным воплощениям додинастического и раннединастического периода, семантически идентичны фаллосу, отражают параллелизм ритуального пролития космической, небесной влаги, стимулирующей природное плодородие, и оплодотворяющего начала в обществе.

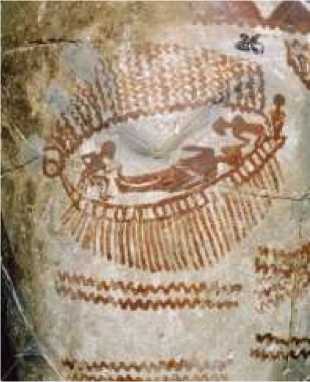

На некоторых сосудах типа D представлен еще один аспект Великой богини, причастной к погребальному обряду (Рисунок 22). На лодке в скорченной позе (что характерно для культуры Нагада) лежит умерший возле тростникового святилища со сферической крышей. На носу судна стоит условно воплощенная фигурка с круглой головой и телом в виде треугольника вершиной вниз, что характерно для женских изображений как знак плодородия. На оборотной стороне сосуда изображена пальма, фланкированная страусами (Рисунок 22а). Точнее говоря, такие изображения представлены по обеим сторонам от лодки, поэтому можно предположить, что и лодки на этом сосуде две. Известен еще один сосуд с похожим изображением лодки, но без изображения умершего (Рисунок 23)7.

Однако, судя по частично просматриваемым на опубликованном изображении, на нем также представлена пальма, фланкированная парой страусов. На фрагменте еще одного сосуда (Рисунок 24), возможно, того же типа, что и два упомянутых выше, с волнистыми налепными ручками, представлена сцена подготовки к погребению умершего. Действие происходит внутри огражденного пространства двумя персонажами. Справа также изображена женская фигура в условной манере.

Рисунок 22. Рисунок 22a.

Сосуд с изображением погребения на лодке Оборотная сторона сосуда. Нагада II-III (?)

Рисунок 23.

Сосуд типа D. Музей в Лос Анжелесе. Нагада II-III(?)

Рисунок 24.

Фрагмент сосуда со сценой погребения

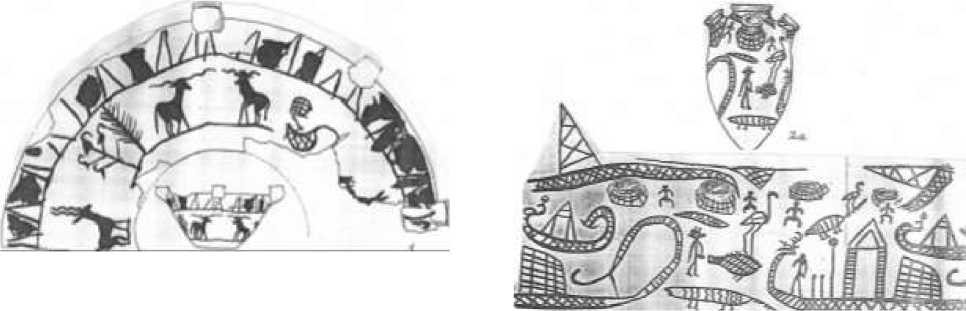

Мотив плавающих судов с женскими персонажами

Мотив плавания нильских лодок и кораблей, характерных для сосудов типа D, представлен на фрагментах ткани из Гебелейна, датированной по содержанию погребения периодом Нагада Ic-IIa [25], когда изготавливали расписные сосуды типа С (Рисунок 25). На ткани изображены моменты охоты, несколько сгруппированных танцующих женских фигурок и лодки с гребцами, а на одной из них, без гребцов и весел, — ключевой для определения события, изображен персонаж, сидящий на троне возле святилища в длинном одеянии с булавой, в котором угадывается лидер, проходящий инициацию во время праздника hb-sd. Это наиболее раннее изображение этого важнейшего для всего периода египетской культуры события — подтверждении легитимации царя на трон. В данном контексте речь может идти о вожде или региональном царе, поскольку до политического объединения Египта должно пройти еще несколько столетий. Однако подобное событие в Египте имело глубокие корни, как и в других этнографических культурах Африки [26 с. 231240].

Рисунок 25. Ткань из Гобелейна. Нагада I

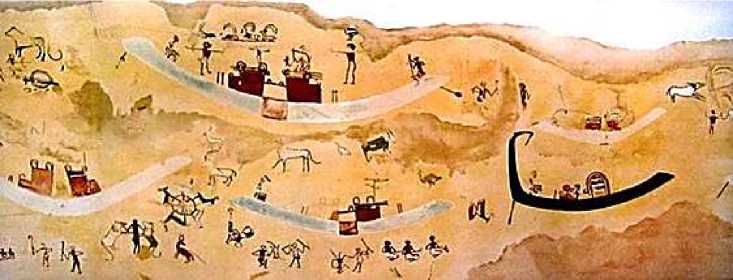

Но удивительно, что этот прижизненный обряд в данном изображении приурочен к другому переходному обряду, — погребальному. И в этом плане эта композиция на полихромном панно из гробницы 100 в одном из некрополей Иераконполя датируется фазой Нагада IIС, временем, когда изготавливали расписные сосуды типа D [27] (Рисунок 26).

Рисунок 26. Панно из гробницы 100. Иераконполь. Нагада IIС

Здесь также представлены фрагменты охоты, сражений, вереницы кораблей. Две женские танцующие фигуры с разведенными в стороны руками, стоящие на корме и носу лодки, образуют пару в системе зеркальной симметрии. Однако их изображения схематичны и только поднятые руки напоминают воплощения танцующих фигурок на сосудах типа D. Они изображены на лодке в верхнем ряду, где представлена сцена праздника sd, передающая ключевой момент — ритуальный бег, который совершает персонаж в наосе. А на черном корабле в нижнем ряду везут тело правителя, погребенного в этой могиле. Но что может соединять в одной композиции два разных ритуала? Как вписывается прижизненная функция регионального царя в погребальный контекст? Это возможно, только если трактовать изображение на панно как своего рода биографию умершего, поскольку и ритуал подтверждения прав на трон, связанного с символической смертью, и похороны являлись переходными обрядами [28, с. 94-95].

По мнению С. Хендрикса, все изобразительные элементы на расписной керамике типа D: лодки, шкуры животных, деревья и женские образы - имеют отношение к загробному миру и обновлению жизни. Лодки являются погребальными и (или) божественными барками, шкуры животных указывают на традицию заворачивать в них тела умерших, а женщины с чертами птиц и коров, как и деревья, очевидно, символизируют подательниц жизни [29]. Однако, как представляется, аспект образа богини-коровы как Великой матери зависит от контекста. И если справедливо заключение С. Хендрикса, то следует обратиться к исследованию К. Г. Юнга о образе Великой матери. Этот образ амбивалентен.8 В самом деле, негативная сторона матери отражена в отождествлении ее с могилой 9 . Поэтому в композиции на ткани из Гебелейна и на панно из гробницы 100 в Иераконполе женские персонажи могут рассматриваться как исполняющие заупокойный танец, поскольку эти изображения происходят из могил. Однако, как представляется, на сосудах типа D все же представлена богиня-корова или Великая мать, которая выступает в разных ипостасях. В большинстве случаев подчеркивается аспект плодородия, а мотив священного брака, кроме того, указывает на существование представлений о союзе социального лидера с небесной богиней. В процессе развития религиозно-мифологических представлений идея целостности как соединении мужского и женского начала воплотилась в ритуализированных мифах об Оке солярного бога-творца Атума-Ра и Хора.

Символика быка

Наряду с геометрическим орнаментом, включающим растительный и фигурки обитателей вод Нила, - бегемотов и крокодилов, сосуды типа С расписывали сценами охоты, сражений и победы лидеров - вождей или региональных царей над врагами. Говоря о семантическом тождестве мотива охоты и сражения, К. Леви-Строс писал: «…охота приносит пищу, хотя похожа на войну, которая приносит смерть» [30, с. 198], что позволяет интерпретировать сцены на группе сосудов типа С, D и протодинастических церемониальных палетках как выражение оппозиции жизнь-смерть через отождествление сцен охоты и сражений в контекст триумфа лидера над противником в представлениях о целостной картине мира. Эту идею развивает С. Хендрикс, анализируя небольшую группу

-

8 Позитивные стороны амбивалентного образа матери связаны с такими качествами, как забота и сочувствие, магическая власть женщины, мудрость и духовное совершенство, любой возвышенный порыв и полезный инстинкт – словом все, что связано с добротой, заботливостью, поддержкой, что способствует развитию и плодородию. В негативном плане архетип матери обычно представляет собой «нечто тайное, загадочное, темное: бездну, мир мертвых, все, что поглощает, искушает и отравляет, т.е. вселяющее ужас и неизбежное, как судьба… – любящая и страшная мать». [3, с. 216217].

-

9 На дне саркофагов нередко изображалась богиня Нут как принимающая умершего. Однако она и дает ему новое рождение, подобно тому как в мифе она ночью рожает звезды, а утром проглатывает их. Амбивалентность образа Исиды представлена в сказке «Тяжба Хора и Сета», когда она выступает не на стороне своего сына Хора, а брата Сетха.

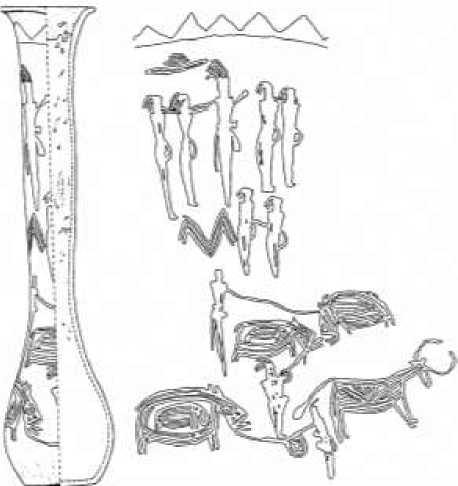

высокогорлых сосудов типа С из могил времени Нагада I в большом некрополе Умм эль-Кааб, Абидос [31]. Необходимо сказать, что эти сосуды отличаются от известных экземпляров типа С очень высоким горлышком, а также достаточно развернутым содержанием композиций.

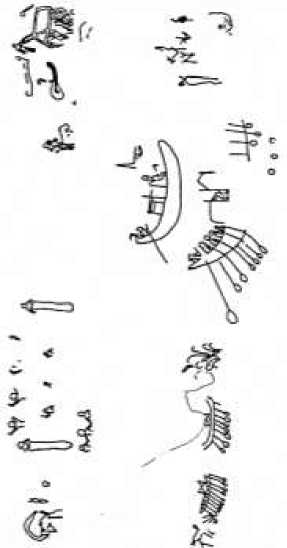

В композициях на сосудах типа С в элитном некрополе Умм-эль-Кааб, в двух погребениях представлены сцены охоты и сражений, которые С. Хендрикс трактует как связанные между собой в контексте триумфа царя в додинастическое время [32]. Эти воплощения представляют собой наиболее ранние примеры мотивов, столь характерных для изобразительного искусства позднедодинастического времени (Нагада III) и ранних династий. С. Хендрикс проанализировал изображения на нескольких высокогорлых сосудах типа С культуры Нагада I из раскопок В. Дрейера в Умм эль-Каабе [33] и пришел к выводу о взаимосвязи и даже тождестве темы охоты на обитателей Нила и диких животных пустыни и победы над врагом, зафиксированной на конечной стадии этих действий, основываясь на иконографии человеческих персонажей и их атрибутах: более крупных фигур лидеров (царей), наличия у них булав, перьев на голове лидера и его сторонников и хвостов (собаки), привязанных к поясу, поднятых руках как знак победы. На одном из сосудов из могилы 415 в некрополе Умм эль-Каабе в верхней части тулова изображен лидер, фланкированный его сторонниками. А ниже шествуют бегемоты, которых тянут на веревках охотники. Впереди этой группы бежит бык, который, как полагает автор, представляет собой наиболее раннее воплощение символа царской власти [32] 10 (Рисунок 27) (см. сходство с Рисунок 11). На высшем уровне представлений сцены охоты и сражений символизируют победу космического порядка над хаосом, чему посвящались ритуалы, в которых ключевой фигурой был вождь, региональный царь, а позднее египетский царь.

С фазы Нагада I, а особенно на фазе Нагада II, когда зарождался институт царской власти (хотя он уже сложился на региональном уровне) в период Нагада III, - в поздней додинастике, при 0 династии и начале I династии, формировались представления о близости образа царя и богини Бат (Хатхор?) в священном браке, и иконография этой пары передавалась в древних символических образах коровы и быка [34].

Таким образом, прослеживается развитие религиозных представлений о двойственной природе царя как человека и принадлежащего миру богов. Образ Великой матери трансформируется в образы богинь классического периода — Хатхор, Тефнут Исиды, Маат, в мифах выступающих как дочери солнечного бога Ра, а небесная Нут как мать бога. В ней наиболее ясно проступают черты древней Великой матери. Так, в главе 17 «Книги Мертвых» [35] говорится: «Что касается Небесной Коровы, — это Священное Око Ра». Спустя более тысячи лет Нут почитается в образе коровы, как и ее прообраз — Великая Мать.

Рисунок 27. Сосуд типа С со сценой триумфа.

И в этом образе Око Ра связано с небесной водной стихией. Небесная Корова вчера родила из своих ягодиц бога-солнце. Священное Око каждое утро рождает солнечного Ра. Небесная Корова - это Священное Око Ра. А в мифе на этой Небесной Корове, в образе которой выступает богиня неба Нут, Ра поднимается на небо, заполненное водной стихией. Образ Священного Ока причастен к водной и огненной стихиям космического верха. Ра величается теленком своей матери — Небесной Коровы — богини Нут, но в то же время она является его Священным Оком, возлюбленной дочерью. Священным Оком величается и богиня Уаджет, имеющая обличие кобры. Она — Повелительница пожирающего пламени, Священное Око в образе Урея увенчивает чело бога Ра. Для нее существует малахитовый блеск, которым окрашивали веки уже в додинастическое время. Корневая основа уадж присутствует в словах «зеленый», «свежесть», «успех», «хорошая судьба», «зеленый камень», «обновление». И в этом контексте ритуальное окрашивание глаз малахитовой зеленью, причастное богине Уаджет в образе Священного Ока, наделялось функцией защиты от палящих лучей солнца, магической защиты от болезней, сглаза, слепоты, семантически тождественных смерти, а также обеспечивало обновление жизненных сил, благополучие, а в погребальном обряде – посмертное возрождение [9]. С этими мифологическими представлениями был связан ритуал окрашивания глаз зеленой краской, «малахитовой зеленью», хотя истоки его восходят к додинастическому времени, о чем свидетельствуют находки глиняных женских статуэток с огромными глазами, обведенными зеленой краской.

Выводы

Додинастический период занимает практически два тысячелетия, в течение которых культура Египта развивалась, усложнялись мифо-религиозные представления. С другой стороны, историческая и культурная память надежно хранила все самое ценное, естественное состояние – жизнь, которую рождает мать-природа. Уже самые ранние культуры палеолита призвали мифический образ Великой матери, – кормящей, укрывающей, согревающей, защищающей, вынашивающей плод и выпускающей его в мир. И все культуры, движущиеся к рождению ранних государств, продолжали почитать это божество, даже когда пантеоны стали возглавлять боги-творцы.

Образ Великой матери, культ которой прослеживается в Египте со времени Бадарийской культуры и ранних фаз культуры Нагада был пронесен исторической памятью через тысячелетия существования древнеегипетской культуры. На расписных сосудах типа С и D, статуэтках и других предметах мелкой пластики и изображений представлен образ Великой матери и ее семантически тождественный символ — лоно-сосуд в композициях, раскрывающих ряд мотивов, связанных с материнским аспектом, священным браком с социальным лидером, ее причастностью к погребальному обряду.

Египетская культура следовала представлениям о целостности картины мира, основанной на принципе бинарности, присущем мифологическому мышлению. В нем сочетались мужское и женское начала, что в солярных представлениях отразилось в неразрывном единстве солярного бога-творца с Небесным Оком – его женским дополнением, богинями небесной Нут, Уаджет, Маат, Сехмет, Тефнут, Исидой, которые почитались как дочери бога Ра. Их уход в мифах означал наступление хаоса, и только воссоединение божеств означало наступление порядка, гармонии. Впрочем, Нут почиталась как мать солнечного бога, в чем просматривается древнейшая линия как защитницы своего ребенка. В имени Урей и в иконографии огнедышащей кобры она изображалась на лбу бога-творца и правящего царя уже с первой династии. Кроме того, особым статусом наделялась мать фараона.

Список литературы Образы и мотивы на расписной керамике типа C и D в додинастическом Египте

- Hendrickx S., Förster F. Early Dynastic art and iconography // A companion to ancient Egypt. 2010. P. 826-852.

- Топоров В. Н. Статьи для мифологических энциклопедий. Т. 1. М., 2014.

- Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. М.: АСТ, Минск: Харвест, 2005.

- Юнг К. Г. Психологические типы. Минск: Харвест, 2003.

- Юнг К. Г. Человек и его символы. М.: Серебряные нити, 1998.

- Лотман Ю. М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры ? // Семиосфера. СПб., 2004.

- 7.Элиаде М. Священное и мирское. М., 1987.

- Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Семиосфера. СПб, 2004.

- Faulkner R. O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 2002.

- Ucko P. J. Anthropomorphic figurines of Predynastic Egypt and Neolithic crate with comparative material from the Prehistoric Near East and Maculand Grece. London, 1968.

- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. I. М., 1992.

- Путилов Б. Н. Миф-обряд-песня Новой Гвинеи. М., 1980.

- Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М. 1982.

- Элиаде М. Космос и история. М., 1987.

- Нойман Э. Великая мать. М., 2012.

- Мелетинский Е. М. Первобытные истоки словесного искусства. М., 1998.

- Лосев А. Ф. Проблемы символа в реалистическом искусстве. М., 1976.

- Мифы народов мира. Т. I. М., 1980.

- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995.

- Топоров В. Н. Статьи для мифологических энциклопедий. Т. 2. М., 2014.

- Каган М. Морфология искусства. Ленинград, 1972.

- Шеркова Т. А. Око Хора: символика глаза в додинастическом Египте // Вестник древней истории. 1996. №4. С. 96-115.

- Jensen V. Predynastic precursors to the Festival of Drunkenness: beer, climate change, cow-goddesses, and the ideology of kingship // Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists: Florence, Italy 23-30 August 2015. 2017. P. 296-302.

- Шеркова Т. А. Уникальный расписной сосуд культуры Нагада II // Египет и сопредельные страны. 2018. №4. С. 59-75. https://doi.org/10.24411/2686-9276-2018-00017

- Adams B., Ciałowicz K. M. Protodynastic Egypt. London, 1997.

- Тэрнер В. Символ и ритуал. М.,1983.

- Quibell J. E., Green F. W., Hierakonpolis, II London, 1902.

- Шеркова Т. А. Хаос и космос: анализ панно из гробницы 100 в Иераконполе в контексте археологических и иконографических исследований // Египет и сопредельные страны. 2019. №3. С. 82-105. https://doi.org/10.24411/2686-9276-2019-00018

- Teeter E. Before the pyramids: The origins of Egyptian civilization. Chicago, IL: Oriental Institute of the University of Chicago, 2011. P. 8.

- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

- Hendrickx S., Eyckerman M. Visual representation and state development in Egypt // Archéo-Nil. 2012. V. 22. №1. P. 23-72.

- Hendrickx S. Hunting and social complexity in Predynastic Egypt //Bulletin des Séances Mededelingen der Zittingen. 2011.

- Dreyer G. Tomb Uj: A royal burial of Dynasty 0 at Abydos // Before the Pyramids: The origins of Egyptian civilization. 2011. P. 127-136..

- Hendrickx S. Bovines in Egyptian predynastic and early dynastic iconography // Droughts, food and culture: Ecological change and food security in Africa’s later prehistory. Boston, MA: Springer US, 2002. P. 275-319.

- Book of the Dead. Transl. by R.O. Faulkner. London. British Museum, 1993.