Образы лисы-оборотня и духа мононокэ в японской мифологии

Автор: Фролова Евгения Львовна, Бабенко Екатерина Максимовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализируется восприятие образов лисы-оборотня и духа мононокэ в японской культуре VIII-XIX вв. как синонимов для понятия «безумец». На протяжении ранней истории Японии восприятие обществом сумасшествия прошло несколько стадий. Нейтральное и даже снисходительное отношение наблюдалось в VIII в., отношение к безумию как к проклятию и греху отмечалось в X-XII вв. В период Хэйан (VIII-XII вв.) сформировалось классическое для средневековой Японии отношение к сумасшествию: сумасшедшие считались одержимыми злыми духами мононокэ или лисами-оборотнями кицунэ. Эти термины-метафоры использовались не только в быту, но и в литературе, исторических хрониках, медицинских пособиях и др. Сумасшествие считалось наказанием за неправедную жизнь, безумцев боялись как вызывающих эпидемии, стихийные бедствия. В XIX в. Япония познакомилась с западной медициной, в том числе с психиатрией, но, несмотря на это, традиционное восприятие феномена безумия сохранилось без изменения. Японские психиатры XIX в. создали оригинальную терминологию психических заболеваний, не отказываясь при этом от традиционных представлений о сумасшествии. Термины мононокэ и кицунэ-цуки («одержимость лисой») употребляются и сегодня. Отождествление безумцев с мистическими персонажами подчеркивает социальный статус психически нездоровых людей в японском обществе.

Япония, феноменбезумия, сумасшедшие, мононокэ, кицунэ

Короткий адрес: https://sciup.org/147219403

IDR: 147219403 | УДК: 394.945

Текст научной статьи Образы лисы-оборотня и духа мононокэ в японской мифологии

Безумие сопровождает человеческую историю с незапамятных времен. Отношение общества к сумасшедшим, представления о причинах помутнения разума неразрывно связаны с культурными, религиозными и историческими особенностями каждой конкретной страны. Становление феномена безумия в истории европейского Запада было блестяще проанализировано М. Фуко в работе «История безумия в классическую эпоху» [2010]. На обширном социологическом и художественном материале (идеи, практики, институты, искусство и литература) он исследовал формирование понятия о безумии и его месте в обществе и общественном сознании, начиная со Средневековья. М. Фуко показал определенную эволюцию этого понятия – от священного ореола без- умца до изгнания его из общества, признания больным и заточения в психиатрической клинике. Методология, выбранная М. Фуко, позволяет проводить исследования на материале обществ с типологически иной культурой и историей развития. Представляется, что эволюция феномена безумия в такой культурно-своеобразной стране как Япония заслуживает отдельного анализа.

Первые упоминания о сумасшедших в Японии появились в исторических документах начала VIII в. В первом японском законодательном своде «Кодекс Тайхо» (яп. 大 宝律令 , Тайхо: рицурё, сокр. Тайхорё, 702 г.) приводится несколько статей, где упоминаются лица с психическими отклонениями. В разделе «Крестьянские дворы», в статье 7, указано: «Инвалидами считать: идиотов,

Фролова Е. Л. , Бабенко Е. М. Образ лисы-оборотня и духа мононокэ в японской мифологии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 299–306.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография © Е. Л. Фролова, Е. М. Бабенко, 2015

глухонемых, карликов, лиц с искривленной спиной или бедрами, одноруких и одноногих. Полными инвалидами считать: прокаженных, сумасшедших, слепых и лиц без двух конечностей» [Тайхорё, 1985. С. 72]. Увечные и инвалиды освобождались от налогов и повинностей. В разделе «Назначение и продвижение чиновников» статья 23 озаглавлена «О сумасшедших и пьяницах». В ней говорится: «Лицо, подверженное сумасшествию, хроническому пьянству или совершившее убийство отца, деда, сына [или] внука, никогда нельзя назначать на службу во дворец» [Там же. С. 131].

Здесь важны несколько моментов. Во-первых, не вполне ясна разница между понятиями «идиот», «сумасшедший» и «подверженный сумасшествию». Не исключено, что в понятии «подверженный сумасшествию» заключалась уверенность в том, что подобное состояние может передаваться по наследству. Во-вторых, психически неполноценные личности посредством закона приравнивались к убийцам и дискриминировались обществом при найме на службу. С другой стороны, эта дискриминация освобождала их от ответственности перед этим обществом в виде уплаты налогов. Кроме того, в статье 11 раздела «Крестьянские дворы» разъясняются обязанности общества перед людьми, признанными законом «полными инвалидами»: «К 80-летнему или к полному инвалиду следует приставить одного опекуна, к 90-летнему – двух, к 100летнему – пять» [Там же. С. 79]. Опекунами могли быть дети и внуки или близкие родственники, а при отсутствии таковых назначали «людей без ранга». За оставление престарелых либо инвалидов без должного попечения следовало наказание [Там же].

Анализ «Шести национальных хроник» (яп. 六国史 Риккокуси, VIII–IX вв.), которые содержат богатейший материал по мифологии, истории, ритуалам и институтам Японии, позволяет составить представление о понятии безумия в эпоху раннего синто. Исторические источники включают информацию об эпидемиях, болезнях и способах их лечения. Именно эти хроники являются первыми документированными свидетельствами о людях с психическими отклонениями.

Так, историческая хроника «Продолжение анналов Японии» (яп. 続日本紀 Сёку нихонги, VIII в.) наряду с информацией об эпидемиях периода Нара включает описания некоторых психических болезней [Донг, 2010. С. 3]. Далее, в хронике «Продолжение поздних анналов Японии» (яп. 続日本後紀 Сёку нихон коки, 833–850 гг.) впервые используется метафора для обозначения психических болезней. В данных памятниках сумасшествие рассматривается в качестве заболевания наряду с такими болезнями, как малярия, холера и др. Описанные источники лишь скудно излагают факты об этих болезнях, не придавая им никакой эмоциональной окраски.

Однако уже в хронике «Истинные записи об императоре Японии Монтоку» (яп. 日本 文徳天皇実録 Нихон монтоку тэнно дзицу-року, 866 г.) можно увидеть изменения в сознании японцев в отношении психически нездоровых людей. В ней сумасшедшие именуются 狂者 кё:ся . В хронике приводится случай совершения преступления в состоянии безумия и наказания за это. Преступником являлся представитель древнего аристократического рода Фудзивара Тамио (яп. 藤原臣雄 ), который был приговорен к смертной казни [Судзуки, 2012. С. 7]. Казнь чиновника-аристократа, по всей видимости, не была единичным случаем. В то время, сообщает хроника, отношение общества к людям с психическими заболеваниями характеризовалось следующими положениями: сумасшедшие считались нечистыми, уродливыми, сеющими хаос в жизни людей, они были причиной смерти, природных катаклизмов и несчастий. Очевидно, страдающие психическими заболеваниями в целом, а не только совершившие преступления, подвергались смертной казни [Судзуки, 2012. С. 7].

Можно заметить, что с древности и до X в. произошло заметное изменение в сознании японцев в отношении психических заболеваний. Если в «Кодексе Тайхо» предусматривалась забота общества, снятие социальной ответственности с людей, страдающих психическими отклонениями, то уже в начале X в. сумасшествие восходит в ранг преступления, ответственность за которое – смертная казнь. Этот процесс заметен и в терминологии, использовавшейся в отношении психически больных людей. В VIII в. слова «идиот», «сумасшедший» и «подверженный сумасшествию» не имели отрицательного значения, позднее терминология менялась на все более негативную, связанную с потусторонним миром, демонами и злыми духами.

С глубокой древности японцы связывали безумие с присутствием в теле человека некого существа. Это мог быть мононокэ – материально воплощенный злой дух, либо 狐 кицунэ – лис-оборотень [Totsuka, 1990. С. 1]. Мононокэ прежде был человеком, но затем стал чудовищем (материальным существом, а не призраком) из-за ярких негативных эмоций, таких как жажда мести или всепоглощающая ненависть.

В хронике «Продолжение поздних анналов Японии» (IX в.) дух мононокэ выступает как причина всех заболеваний в целом. Появление мононокэ всегда неожиданно и всегда влечет за собой болезни, стихийные бедствия. Со временем термин мононокэ из метафоры, обозначающей любую болезнь, стал использоваться в качестве термина для психических заболеваний. В период Хэйан (VIII–XII вв.) окончательно сложились типичные для Японии представления о психиатрическом заболевании как одержимости злыми духами – мононокэ и кицунэ . Эти персонажи японского фольклора остаются метафорой для обозначения сумасшествия вплоть до настоящего времени.

Сумасшедшие фигурируют и в знаменитом литературном памятнике «Повесть о Гэндзи» (яп. 源氏物語 Гэндзи-моногатари, Х в.). Это произведение известно прежде всего как история о любовных похождениях принца Гэндзи, но оно может также служить источником по изучению феномена безумия в Японии [Hayashi, 2003. С. 2]. В повести описан целый ряд случаев одержимости злым духом мононокэ . В главе «Первая зелень» госпожу из Весенних покоев, Мураса-ки, охватывает дух мертвой Рокудзё, возлюбленной принца Гэндзи, которая, желая отомстить за обиду, нанесенную ей при жизни, вселилась в тело Мурасаки. При этом Мурасаки плохо себя чувствовала и странно себя вела. Увидев страдания принца Гэндзи у изголовья Мурасаки, Рокудзё смилостивилась и покинула ее тело, тем самым спасая ее от смерти.

Злой дух мононокэ способен вызывать самые различные заболевания. В «Повести о Гэндзи» безумие подразделяется на две группы: 癲 тэн эпилепсия и 狂 кё психоз.

Эти термины заимствованы из китайской классической литературы. Психоз кё делится на № мунэ-но кэ («боли в груди»), приводящие к безумию, и И^М аси-но кэ (букв. «боли в ногах»), лишающие больного способности ходить, связно говорить, вызывающие вечную усталость и тошноту [Hayashi, 2003. С. 4]. Сходные названия заболеваний встречаются и в другом литературном памятнике Х в. – «Записки у изголовья» (яп. 枕草子 Макура-но соси).

Психические заболевания в «Повести о Гэндзи» подаются как воздаяние за неблаговидные поступки, злодеяния или неблагочестивую жизнь. При этом заболевшие либо сами совершали некое злодеяние, либо страдали из-за злодеяний, совершенных их близкими. Безумие рассматривалось как наказание, посланное небом за неправедное поведение. Буддийская концепция воздаяния считается одной из центральных тем в «Повести о Гэндзи». Мы видим, что она проявляется не только в смерти, но и в психических заболеваниях, которым подвержены провинившиеся.

В памятнике «Собрание стародавних повестей» (яп. 今昔物語 Кондзяку-моногатари, 1120 г.) приведен целый ряд назидательных историй, названия которых весьма красноречивы: «Слово о наказании дурной болезнью и смертью в этой жизни за избиение монаха», «Слово о том, как злодей был наказан в этой жизни за то, что он преследовал монаха, просившего подаяние», «Слово о злодее, который пренебрегал сыновним долгом по отношению к своей матери и навлек на себя наказание в этой жизни» и т. д. Наказание во всех случаях проявляется как типичная одержимость злым духом мононо-кэ : «громко вопил и подпрыгивал на два-три сяку», «упал на землю и стал кататься, как сумасшедший», «бегал туда-сюда, как одержимый» [Кондзяку моногатари, 2002]. Люди, подверженные злому духу, умирают, либо исцеляются посредством чтения над ними буддийских сутр, – в зависимости от тяжести прегрешения.

Можно предположить, что в период Хэй-ан (VIII–XII вв.) психические болезни считались заболеваниями, свойственными людям, которые ведут неблагородную жизнь. Приблизительно в это время и стало формироваться исключительно негативное отношение в обществе к безумию.

Рис. 1 (фото). Статуя богини Инари в образе лисицы в храме Тодайдзи, Нара, Япония (по: [Гуалтиери, 2014]) (без масштаба)

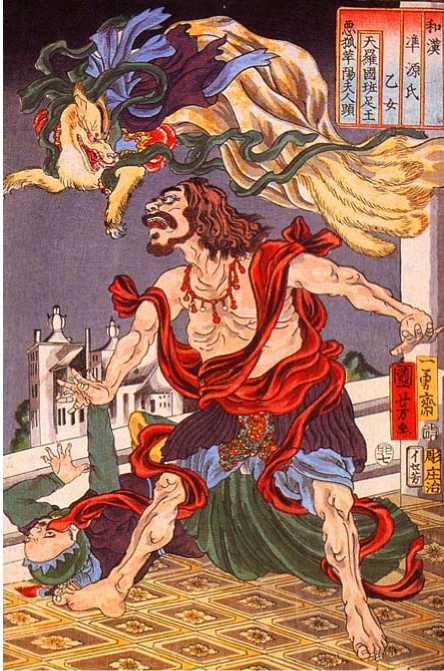

Рис. 2 (фото). Принц Хадзоку и девятихвостый лис (по: [Утагава Кинеёси, 2013а] (без масштаба)

Кроме одержимости злым духом моно-нокэ , в японской культуре бытовало также представление об одержимости лисой-оборотнем. Это явление называется термином 狐憑き кицунэ-цуки (букв. «охваченный лисой») и является интересной особенностью японской культуры.

Лиса упоминается уже в первых известных нам японских письменных источниках. В «Анналах Японии» (яп. 日本紀 Нихонги, 720 г.) говорилось, что держать при себе лису – к удаче, лисы жили даже при дворе императрицы Гэммэй (661–721 гг.) [Nozaki, 1961. С. 4]. Более того, в древности большое число этих животных обитало в старой столице Японии, Киото. В синтоистской традиции лисы не считались злым духом. Они занимали привилегированное положение, являясь хранителями святилищ богини Инари – богини риса и изобилия, и ее посланниками. Сейчас богиня Инари вследствие народной трансформации образа сама нередко изображается в виде лисицы (рис. 1).

Такие верования тесно связаны с шаманством, которое было распространено в Японии в доисторическое время. Лисы всегда жили в непосредственной близости к человеческим поселениям, а значит, они хорошо знали людей: их привычки, обычаи и характер. Какое-то время лисы были самими близкими японцам животными.

Культ лисиц существует до сих пор в культуре айнов на севере Японии. Вероятно, именно благодаря айнам эти верования распространились по всей территории японского архипелага. До прихода материковой культуры японцы верили в положительные свойства лис. Предполагается, что негативные черты лисы приобрели позднее вследствие влияния материковой культуры Китая и Кореи [Azure, 2000–2004].

Примерно тысячелетие назад одержимость лисой считалась болезнью. В японском фольклоре кицунэ выступает как разновидность демона. Японцы вслед за китайцами и корейцами верили, что существуют лисы разных рангов. Чем дольше прожила на свете лисица, тем больше у нее возможности стать оборотнем. Лисы-долгожители отращивают дополнительные хвосты для демонстрации своего могущества – до девяти хвостов (рис. 2). В зависимости от ранга лисы, завладевшей телом и разумом человека, болезнь протекала тем или иным образом [Nozaki, 1961. С. 211].

Одним из первых упоминаний о кицунэ-цуки является история об одержимой принцессе Рокудзё в хронике, посвященной времени правления императора Уда (IX в.) (рис. 3). История о женщине, одержимой лисой, приводится и в «Собрании стародавних повестей» (яп. 今昔物語 , Кондзяку-моногатари, 1120 г.).

Несмотря на древнюю историю феномена кицунэ-цуки , упоминания о нем вплоть до периода Эдо (1603–1868 гг.) были эпизодическими. Не имелось ни характеристик, ни описаний самих болезней. Авторы ограничивались лишь указанием на факт их существования. Тем более странно, что в Новое время (XVII–XIX вв.) понятие кицунэ - цуки стало использоваться в качестве профессионального медицинского термина. Японские медики были знакомы с западной медициной и психиатрией в частности. Они выработали свою классификацию психиатрических заболеваний, но при этом не отказались от традиционных представлений о безумии.

Накагами Кинкэй, японский практикующий психиатр, наряду с такими психическими заболеваниями, как депрессия и безумие, описывал случай одержимости лисой. Это заболевание 16-летней девочки – она танцевала ночами, а утром не помнила о том, что произошло накануне [Hiruta, 2003. С. 113]. Похожий случай сообщает психиатр Китамура – женщина, посещавшая святилище богини Инари, вдруг потеряла сознание, а когда очнулась, начала петь, громко смеяться и беспокойно озираться по сторонам. Доктора диагностировали у женщины одержимость лисой [Hiruta, 2003. С. 118].

Таким образом, вера в лисиц прошла долгий путь – с древности, когда лисы не были олицетворением злого духа, и до Нового времени, когда они стали ассоциироваться исключительно с безумием. При этом и в случае с мононокэ , и в случае с кицунэ мы имеем дело с одержимостью – в первом случае злым духом, во втором лисой. Если мононокэ – это злой дух, который желает отомстить обидчику за причиненные страдания, навредив непосредственно ему или его близким, то кицунэ – это зверь, который не желает никому отомстить, напротив, он овладевает телами и разумом честных и простых людей. Одержимость мононокэ воспринималась как наказание за то, что в западной культуре назвали бы грехом,

Рис. 3 (фото). Женщина, одержимая лисой, смотрит на спящего младенца (по: [Утагава Кинеёси, 2013б] (без масштаба)

а одержимость лисой являлась несчастьем, которое может приключиться с любым человеком. В противовес злому духу мононо-кэ – безумию, в котором был повинен сам человек, лис кицунэ создавал образ сумасшедшего, невиновного в своем безумии. Этот фактор, на наш взгляд, призван был облегчить существование таких людей и хотя бы до некоторой степени снизить уровень их осуждения со стороны общества, в котором психически больные люди подвергались дискриминации, а иногда и казни, поскольку безумцы считались причиной болезней, стихийных бедствий и всех неудач. Такой образ сумасшествия существовал в Японии долгое время и продолжает жить в народных представлениях до сих пор.

Список литературы Образы лисы-оборотня и духа мононокэ в японской мифологии

- Гуалтиери Ф. Статуя богини Инари в образе лисицы в храме Тодайдзи, Нара, Япония // Академик. URL: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/ruwiki/14595/ (дата обращения 12.05. 2014)

- Утагава Куниёси. Принц Хадзоку и девятихвостый лис // Darker. 2013а. № 7. URL: http://darkermagazine.ru/page/semihvostnyekicune-utagava-kunijosi

- Утагава Куниёси. Женщина, одержимая лисой, смотрит на спящего младенца. Иллюстрация к «Повести о Гэндзи», глава 2 // Darker. 2013б. № 7. URL: http://darkermagazine.ru/page/semihvostnye-kicune-utagava-kunijosi

- Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И. К. Стаф. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 698 с.

- Донг Ке. Нара дзидай-ни окэру экибё: рё:ко:-но кэнкю: - "Сёку нихонги" ни миру экибё: канрэндзи-о тю:син-ни [董科. 奈良時代前後における疫病流行の研究 -『続日本紀』に見る疫病関連記事を中心に] Исследование об эпидемиях в период Нара, основанное на записях об эпидемиях в "Сёку нихонги". URL: http://ci.nii.ac.jp/els/110007 643142.pdf?id=ART0009462161&type=pdf&l ang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0& lang_sw=&no=1398619004&cp= (дата обращения 10.03.2014) (на яп. яз.).

- Кондзяку моногатари (кадогава софиа бунко бигинадзу курасиккусу) [今昔物語集 (角川ソフィア文庫 -ビギナーズ・クラシックス )] Собрание стародавних повестей (Издательство Кадогава совместно с университетом София - классика для начинающих). Токио: Кадогава сётэн, 2002. 276 с. (на яп. яз.).

- Судзуки Хидэо. «Нихон Монтоку дзицуроку»-ни миру Хэйан дзидай сёки-но ирё: фукуси [『日本文徳天皇実録』にみる平安時代初期の医療福祉 ] Состояние здравоохранения в первый период эпохи Хэйан по материалам хроники «Записи времен правления императора Монтоку» URL: http:// www.lib.tezuka-gu.ac.jp/kiyo/nTEZUKAYAMAGAKUIN-UNI/n14PDF/n14Suzuki.pdf (дата обращения 10.03.2014) (на яп. яз.).

- Фудзино Яёи. Вага куни-ни окэру сэйсинсё:гайся сягу:-но рэкиситэки хэнсэн [藤野ヤヨイ.我が国における精神障害者処遇の歴史的変遷 ] Исторические изменения в лечении людей с расстройствами психики в Японии. URL: http://www.n-seiryo.ac.jp/ library/kiyo/dkiyo/05pdf/D0513.pdf (дата обращения 15.03.2014) (на яп. яз.).

- Тайхорё: Свод законов «Тайхорё». 702- 718 гг. I-XV законы. М.: Наука. 1985. 364 с.

- Azure Chris. History of fox belifes. URL: http://inari.garunya.com/introduction.htm (дата обращения 08.03.2014).

- Hayashi Yoshiro. Mental illness in the tale of Genji. URL: http://repository.lib.gifu-u.ac. jp/bitstream/123456789/12413/1/ KJ0000070 7024.pdf (дата обращения 19.03.2014).

- Hiruta Genshiro. Traditional Japanese psychiatry in the Edo period (XVII-XIX century) // Two millennia of psychiatry in West and East - selected papers from the Intentional symposium «History of psychiatry on the Threshold to the XXI century», 20-21 March 1999, Nagoya, Japan. Tokyo: Gakuju shoin, 2003. P. 107-124.

- Nozaki Kiyoshi. Kitsune Japan’s Fox of Mystery, Romance, and Humor. Tokyo: Hokuseido, 1999.

- Totsuka Etsuro. The history of Japanese psychiatry and the rights of mental patients. URL: http://pb.rcpsych.org/content/14/4/193.full. pdf+html (дата обращения 10.03.2014).