Образы небесных покровителей святителя Макария, митрополита Московского, в русском изобразительном искусстве XVI в

Автор: Маханько Мария Александровна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена, даты, события

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются немногие произведения изобразительного искусства Московской Руси и России синодального времени, а также письменные источники, которые позволяют судить о том, какие святые были небесными покровителями свт. Макария, митрополита Московского. Тема представляет интерес с точки зрения представления в эпоху позднего средневековья об индивидуальности и земной личности заказчика и раскрытия ее в произведениях христианского благочестия.

Митрополит макарий (архиепископ макарий), небесные покровители, личное благочестие, святые, икона, прп. макарий, свт. лев катанский

Короткий адрес: https://sciup.org/170191655

IDR: 170191655 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2021.35.4.003

Текст научной статьи Образы небесных покровителей святителя Макария, митрополита Московского, в русском изобразительном искусстве XVI в

В деле духовного и культурного приращения Московской Руси эпохи становления самодержавия роль святителя Макария, архиепископа Новгородского, позднее митрополита Московского, давно оценена исследователями, многообразно раскрыта в научном творчестве юбиляра1. Нам бы хотелось обратиться к кругу тех святых, кто составлял сонм небесных покровителей для святителя Макария.

Тема индивидуальности в средневековом искусстве может быть раскрыта через разные варианты иконографии и стиля: ктиторский портрет, восходящий к античным традициям Византии, тесно связанный с иконографией святых2; образы небесных покровителей, святых, памятью которых отмечены даты рождения, крещения, другие памятные события жизни, а также тезоименитства. Подобные сюжеты характерны для предметов личного благочестия или делопроизводства с раннего времени (актовые и личные печати князей и иерархов), но чаще встречаются в художественной культуре Древней, а потом и Московской Руси позднего средневековья. Можно вспомнить мерные иконы царских детей XVI–XVII вв.3, золотые дробницы с патрональными святыми на полях икон-царских вкладов4 иконы парных святых и святых покровителей семьи царя Бориса Годунова5, Алексия Михайловича6.

Что известно о личных покровителях русских архиереев? Больше всего примеров их портретов сохранилось в новгородском искусстве XIII – XV вв., напримр владык Моисея и Алексия в молении Богоматери на престоле с Младенцем в не сохранившихся фресках 1390-х гг. южной стены в Успенской церкви Волотово7. Именно в новгородских памятниках есть примеры патрональных святых по мирскому и монашескому имени архиерея. Предположительно, таким было изображение праведного Симеона Богоприимца с Младенцем на руках как сокращенной изобразительной «формулы» Сретения Господня, в варианте Ласкания на нескольких драгоценных предметах личного благочестия новгородского происхождения, создание которых могло произойти при архиепископе Симеоне (1416 – 1421): два предмета – в ГММК и одна панагия в Музее истории монастыря Раифа8; нельзя исключать, что этот образ связан с темой Евхаристии.

Более точный пример – произведения, созданные для свт. Евфимия II Вяжищского, архиепископа Новгорода (1429–1458). Сохранилась его наперсная икона. Если верно, что к ней относятся упоминания летописей как о «сизовой па-нагее», то она была преподнесена новгородским владыкой Феофилом в октябре 1478 г. в качестве дипломатического дара великому князу Иоанну III Васильевичу, попала в дворцовую сокровищницу, позднее – в ризницу Благовещенского собора Московского Кремля (ГММК). В центре византийская камея с изображением Божией Матери с Младенцем, сидящей на престоле. Конструкция предназначена к хранению святыни: с оборота просматривается сетка металлических ячеек – икона служила мощевиком9. На оборотной стороне на гладком фоне внутри трехлопастной простой рамки вырезаны фигуры в рост ап. Иоанна Богослова и прп. Евфимия Великого. Они опознаются по иконографии и сокращенным надписям – это покровители владыки Евфимия II по мирскому имени и монашескому10. Кроме того владыка имел личное клеймо-монограмму, которым были украшены предметы, принадлежавшие его владычной казне, в том числе предназначенные для подарков; позднее все они хранились уже в ризнице Святой Софии в Новгороде: серебряный позолоченный ларец и ковши11. Потребность индивидуального благочестия у новгородской аристократии продолжала находить выражение в ктиторских портретах на иконах, которые создавались и в последние десятилетия существования республики, напри- мер, икона «Деисус и молящиеся новгородцы» (1467, НГОМЗ)12.

Пример владыки Евфимия нашел продолжение в XVII в. Редкий, если не единственный пример, когда образы святых покровителей всех имен заказчика, мирского и монашеского, соединены с одной иконой, связан именно с Вя-жищским монастырем, основателем которого был владыка Евфимий. Речь идет о вкладе в эту обитель иконы-складня с свт. Евфимием Вяжищ-ским в среднике и житийными клеймами на его створках, заказанном в Новгороде митрополитом Лаврентием II Казанским и Свияжским в 1654–1655 гг.13 Среди дробниц на окладе средника есть полуфигуры святителя Льва, епископа Катанского, архидиакона Лаврентия, т. е. святых-покровителей владыки Лаврентия по мирскому и монашескому имени (учитывая, что перед кончиной в 1672 г. владыка принял схиму с именем мч. Левкия, мы знаем имена всех его небесных покровителей – в миру, монашестве, схиме).

В великокняжеском и царском обиходе образы небесных покровителей все чаще появляются с середины – конца XV в. Можем ли мы с такой же уверенностью говорить о личных покровителях митрополита Макария как о святых покровителях великого князя Василия III Ивановича или царя Иоанна IV Васильевича? Среди памятников эпохи Макария есть такие, которые украшены образами его небесных покровителей.

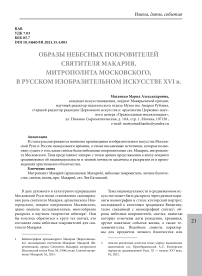

Первый – переписанная лицевая сторона чудотворной иконы Богоматери Знамение (1130 – 1140-е гг.). На ее полях, в нижних углах стоят на-гоходцы, точная атрибуция которых разнится14, но наиболее распространенная, что это Макарий (Илл.1.) и Онуфрий Египетские и их появление связано с поновлением иконы в 1528 г. самим архиепископом Макарием15.

Илл. 1. Прп. Макарий. Фрагмент чудотворной иконы Знамение Божией Матери. Около 1528 г. НГОМЗ

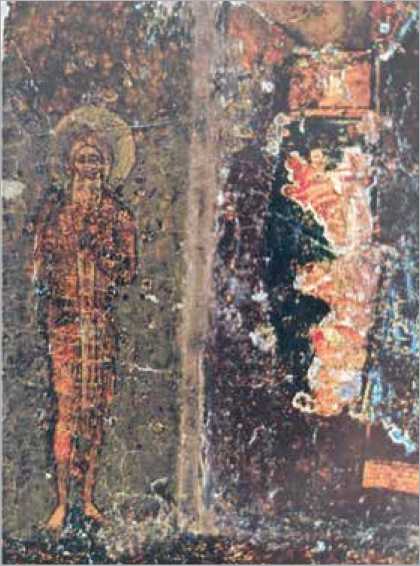

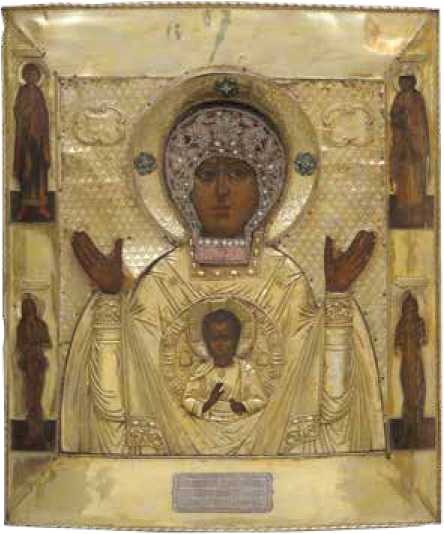

На копиях чудотворного образа XVI–XIX вв. пустынники могут не иметь подписей, но идентифицируются по особенностям иконографии как на иконе 1580-х гг. из Знаменской церкви Санкт-Петербурга16. Чаще они сопровождаются подписями «преподобный Макарий» или «агиос Макарий» на дробницах оклада как на иконе Богоматери Знамения середины XVI в. с гробницы св. князя Александра Невского в соборе Рождественского монастыря во Владимире (ВСМЗ)17, из Никитской новгородской церкви (вторая половина XVI – начало XVII в. (НГОМЗ)18, на окладе первой половины XVII в. из новгородского

Юрьева монастыря19(Илл.2.), на иконе в окладе последней четверти XVII в. (Илл.3.)20, на иконе XVIII в. из Антониева монастыря близ Новго-рода21, на иконе в окладе рубежа XVII–XVIII вв. или начала XVIII в. (ГИМ)22, на окладе 1857 г. из Знаменского собора Новгорода (НГОМЗ)23.

Илл. 2. Знамение икона Божией Матери. Первая половина XVII в.; 1665 г. Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

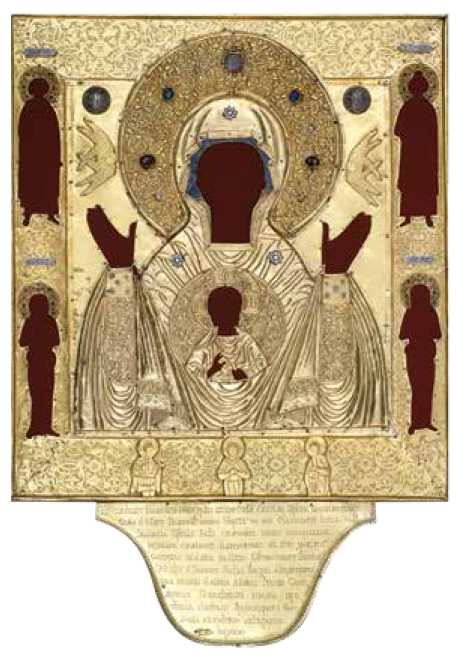

Позднее фигура нагоходца может сопровождаться подписью – прп. Макарий Александрийский – как на левом поле иконы (Илл.4.),

Илл. 3. Оклад иконы выносной двусторонней «Богоматерь Знамение, с избранными святыми – Распятие, с избранными святыми». Конец XVII в.,, ГК 5033997 © Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

написанной новгородским иконописцем, иереем Георгием Алексеевым в 1727 г. по заказу для вклада в Знаменский собор Новгорода (ЦАК МДА)24.

Макарий, в тот момент архиепископ новгородский, сам поновлял чудотворную икону «бе бо иконному писанию навычен», по выражению летописей25. К сожалению, мы не имеем корпуса произведений, связанных с новгородскими архиерейскими мастерскими 1520 — 1540- х гг., которые бы расширили наше предположение о патрональном характере образа египетских преподобных с именем Макарий, Великого или Александрийского, для владыки Макария.

Илл. 4. Прп. Макарий Александрийский. Фрагмент иконы Знамение Божией Матери. 1727. Мастер иерей Георгий Алексеев. ЦАК МДА

О другом святом, который был покровителем владыки Макария, мы знаем благодаря письменным источникам: рукописном кратком житии митрополита Макария в сборнике XVII – XVIII вв. (РГБ. Ф. 256. № 364. Л. 319 – 322) и Вкладной книге Кириллова Белозерского монастыря в ее первой редакции (1560-е)26. Более ценны для нас сведения Вкладной книги как более раннего источника. После описания вкладов царской семьи, включая родственников, князей Старицких, описан вклад митрополита Макария «в дом Пречистой и Кириллу чюдотворцу» и игуменам монастыря, правящему Афанасию «или кто по нем иный игумен будет»: за его здравие, пока митрополит жив, следовало «корм корми-ти» февраля в 20 день, на память свт. Льва, епископа Катанского27. После смерти Макария следовало внести его имя в монастырские синодики «повседневный и в вечной без выгладки», а корм следовало давать на день преставления ежегодно. Из рукописного жития известно, что в феврале 1523 г. будущий митрополит был рукоположен в иерея, продолжив семейную династию28.

Можно уверенно думать, что 20-е февраля было важным днем митрополита Макария, и одним из его покровителей являлся свт. Лев, епископ Ка-танский.

Эта запись во Вкладной книге объясняет, на наш взгляд, почему среди драгоценных дробниц, созданных для украшения облачений и иконных пелен царского храма, Благовещенского собора Московского Кремля, начиная с 1561 г., иногда встречается образ свт. Льва, епископа Катан-ского. Он известен минимум на двух круглых серебряных позолоченных дробницах второй половины XVI–XVII вв., украшающих подвесную пелену к иконе Христос Вседержитель на престоле (Спас архиепископа Моисея)29 и пелену к иконам «Богоматерь Донская» и «Христос Вседержитель на престоле»30. В обоих случаях можно говорить об определенной «партии» в несколько копий, поскольку именно эти дробницы украшены резьбой, а также вокруг свт. Льва Катанского в обоих случаях расположены почти одинаковые по составу группы вселенских святителей и местных, русских святых. Святой Лев Катанский представлен по пояс, в святительских одеждах, на покровенной левой руке он держит закрытый кодекс, правой благословляет его, прикасаясь вытянутыми пальцами к корешку. (Илл.5.).

Жесты и движения, детали прически и бороды святителя на дробницах31 отличаются от его же образов в памятниках рубежа XVI–XVII вв. или начала XVII вв. В Строгановском лицевом подлиннике святитель стоит, отведя правую раля 1523 г. будущий святитель был поставлен в архимандрита можайского Лужецкого монастыря (Там же. С. 86). Расхождения в интерпретации события свидетельствуют о том, что смысл его был со временем подзабыт. Мы доверяем сведениям Вкладной книги Кирилло-Белозерского монастыря, потому что помимо даты в ней есть привязка дня к памяти святого.

Илл. 5. Свт. Лев, епископ Катанский. Дробница. Вторая половина XVI в. ГММК. Печатается по: Вилкова М. В. Серебряные лицевые дробницы с пелен и облачений. Опыт исторической реконструкции убранства Благовещенского собора Московского Кремля в XVI веке // Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники. Кн. 2. М., 2014. С. 405

покровенную руку немного в сторону и подняв вверх скрытую тканью ладонь; на левой руке он держит ковчег; его волосы, как и на дробнице, написаны курчавыми, венцом обрамляющими чело. На февральской иконе-минее из ЦАК МДА святой как на дробнице, поднимает правую руку, но смысл жестов отличается: на дробнице он правой рукой благословляет кодекс, прикасаясь вытянутыми пальцами к корешку, в то время как на минейной иконе он показывает на кодекс раскрытой ладонью. Можно объяснить выбор этого святого для драгоценных дробниц желанием московских заказчиков увековечить святых вселенской церкви. Возможно, в этом ряду был избран епископ Катаны, так как служил символом борьбы с еретиками, одной силой молитвы сокрушавший их нечестие и проходивший невредимым даже через огонь32. Представляется более убедительным, что образ святителя на дробнице, пусть небольшой по размеру и не главный по функции, должен был служить поминовением в том числе и митрополита Макария. В истории византийского искусства и искусства Древней Руси образ свт. Льва Катанского встречается преимущественно в рамках минейных циклов и лишь в синодальное время известны его самостоятельные и житийные изображения вне календарного круга33. Среди них иконы, иллюстрирующие победу святителя Катаны над чародеем Илиодором, как произведение из собрания В. М. Федотова34. (Илл. 6.).

Илл. 6 Свт. Лев Катанский сжигает еретика Илиодора. Икона. XIX в. Собрание В. М. Федотова. Печатается по: Зеленина Я. Э. Коллекция Виктора Федотова: Иконопись. М., 2018. Кн. 3: Художественные и иконографические редкости. С. 284—285. Кат. 99.л. 6.

ную ересь прп. Иосифа Волоцкого: Манохин А. А. "Книга на еретиков" Иосифа Волоцкого в первой половине XVI столетия // Novogardia. 2019. №. 4. С. 239.

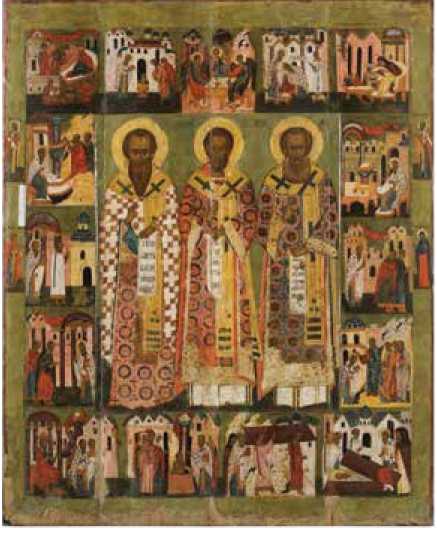

Илл. 7. Три вселенских святителя, с житием свт. Василия Великого. Икона. Конец XVI в. НГОМЗ © Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

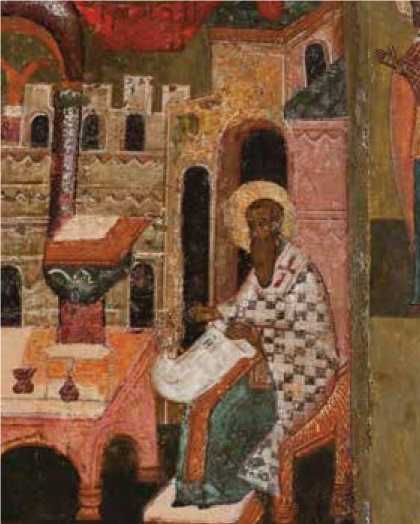

Илл. 8. Свт. Лев (Кирилл?), еп. Катанский. Фрагмент иконы Трех святителей. © Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород.

С этим же патрональным характером можно связать и образ Льва Катанского на поле монументального образа Трех вселенских святителей с житием свт. Василия Великого (НГОМЗ)35. Нельзя исключать, что на этой иконе фигура Льва Катанского могла отражать покровительство другому историческому лицу, поскольку сама икона исполнена позже эпохи Макария. Однако этот святой столь редок, а икона связана с резиденцией архиепископа (село Спас-Пископец Новгородского района), что пока других причин ее появления предположить трудно. (Илл. 7,8.).

Нельзя обойти вниманием вопрос о «панагии митрополита Макария», известной по фотографиям начала XX в. и описаниям Синодальной ризницы XIX в. Ныне от нее сохранилась только гемма с образом прп. Иоанна Лествичника (ГММК); как показала И.А. Стерлигова, состав святых на резном камне и черневой пластинке оборота (свт. Марк, епископ Арефусийский, диакон Кирилл), а также состав вложений внутри панагии, указывают, что она принадлежала царевичу Ивану Ивановичу; этому соответствуют сведения документов Патриаршей ризницы досмутного времени36.

Таким образом круг небесных покровителей свт. Макария, митрополита Московского, составляли святые свт. Лев, епископ Катанский, и прп. Макарий Египетский (Великий или Александрийский). Исследователи предполагают, что в миру святитель носил имя Михаила и был крещен во имя архангела, архистратига Сил Бес-плотных37. Их памяти – это дни принятия священства, монашества, а также собственно монашеское имя святителя. Число памятников, связанных с этой темой, намного уже, нежели у правящей семьи, потому каждое известие драгоценно.

Список литературы Образы небесных покровителей святителя Макария, митрополита Московского, в русском изобразительном искусстве XVI в

- Алексеев А. И. Первая редакция Вкладной книги Кирилло-Белозерского монастыря (1560-е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3. Раздел: Публикации. С. 15 - 116.

- Вилкова М. В. Серебряные лицевые дробницы с пелен и облачений. Опыт исторической реконструкции убранства Благовещенского собора Московского Кремля в XVI веке // Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники: Кн. 2. М., 2014. С. 396-417.

- Иконы Великого Новгорода XI — начала XVI веков. М., 2008.

- Искусство Великого Новгорода. Эпоха святителя Макария / Сост. И. А. Шалина. СПб., 2016

- Комашко Н. И. Русская икона XVIII в. М., 2006.

- Макарий (Веретенников), архим. Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. М., 1996.

- Макарий (Веретенников), архим. Святи тель Макарий, митрополит Московский: Очерки о жизни и деятельности. М., 2010.

- Макарий (Веретенников), архим. Святой митрополит Макарий. М., 2015.

- Самойлова Т. Е. К истории возникновения традиции написания мерных икон // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средневековья: XVI век. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 360-366.

- Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского Кремля. Иконографическая программа XVI века. М., 2004.

- Самойлова Т. Е. Мерные иконы первых русских государей // Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники: Кн. 2. М., 2014. С. 250-261.

- Стерлигова И. А. Панагии русских государей XVI столетия с иконами-камеями. К истории искусства глиптики в средневековой Руси // Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники: Кн. 2. М., 2014. С. 330-353.

- Цицинова О. А. Иконы святого Алексея человека Божия в жизни царя Алексея Михайловича // Материалы и исследования. [ГММК; Вып.] XX. М., 2010. С. 65-80

- Цицинова О. А. Мерные иконы царских детей XVII столетия // Материалы и исследования. Вып. 26: Московский Кремль в государственной жизни России. Четыре столетия истории. М., 2016. С. 335-349

- Шевченко Э. В. Лев Катанский, свт.: Иконография // Православная энциклопедия. 2015. Т. 40. С. 206