Обряды перехода в каменном веке по данным физической антропологии

Автор: Медникова М.Б., Моисеев В.Г., Хартанович В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Физическая антропология, использующая современные радиологические методы, способна расширить представления о ритуальных практиках первобытного общества. О сложности духовной жизни в каменном веке говорит распространение символических и реальных трепанаций. Символическая трепанация в верхнепалеолитической Тельмановской стоянке связана с древними обрядами посвящения. Прежде самым ранним случаем вмешательства считалась операция на черепе из мезолитического могильника Васильевка III. Нами проведено исследование материалов эпохи мезолита со следами прижизненного оперативного воздействия из коллекции Кунсткамеры РАН с применением микрофокусной рентгенографии. Помимо трепанированного черепа из Васильевки, обследован скелет женщины из погребения Мурзак-Кобы в Крыму. Ранее Д.Г. Рохлин обнаружил последствия двусторонней ампутации мизинцев кистей незадолго до смерти женщины. Микрофокусная рентгенография позволила выявить широтную атрофию диафиза усеченных фаланг, что означает достаточный срок, прошедший с момента операции особое внимание было обращено на поверхностное повреждение левой теменной кости. На примере погребения из Мурзак-Коба констатируется наличие двух категорий неизгладимых знаков, полученных задолго до смерти, в юношеском возрасте. Возможно, эти события происходили в разное время и связаны с разными обрядами посвящения (инициация, брак). Об этом может говорить демонстративный характер заметного повреждения рук и скрытый прической «тайный» знак на голове - символическая трепанация.

Каменный век, палеолит, мезолит, манипуляции с телом, трепанации, ампутации пальцев, микрофокусная рентгенография, обряды посвящения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328140

IDR: 14328140

Текст научной статьи Обряды перехода в каменном веке по данным физической антропологии

Понимание человеком традиционного общества своего тела как основного элемента мироздания и сопряженные аспекты манипуляторной деятельности могут быть изучены методами палеоантропологии, регистрирующей непосредственные следы социальной деятельности человека в связи с изменением его внешнего облика, трансформацией или деструкцией тела. Благодаря этому возникают новые возможности для воссоздания некоторых аспектов духовной жизни представителей давно ушедших археологических культур.

Особое внимание привлекают последствия действий, имевших необратимый характер и приводивших к появлению на теле человека так называемых неизгладимых знаков (формулировка Л. Я. Штернберга). Есть основания предполагать, что такие телесные модификации играли роль мнемонических символов, особо значимых в дописьменной традиции, и что их появление знаменовало прохождение важных обрядов посвящения ( Медникова , 2007). Нанесение шрамов в строго определенных местах, скорее всего, могло быть исходной точкой обрядности. Последствия глубокой скарификации свода черепа, где мягкие ткани развиты незначительно и легко повреждается костная поверхность, хорошо распознаются методами физической антропологии.

Следы несквозных манипуляций на своде черепа, часто наблюдаемые на черепах раннесредневекового населения европейских степных пространств, было принято называть символическими трепанациями ( Медникова , 2001). Этот термин предложен в 1950-е гг. венгерским ученым Лайоном Бартушем для описания специфических поверхностных повреждений округлой формы, наблюдавшихся на многих черепах Х в., т. е. периода завоевания Паннонии кочевниками, пришедшими с востока.

Но, представляется, к символическим трепанациям могут быть отнесены и другие, значительно более древние попытки представителей различных археологических культур травмировать костную поверхность в строго определенном месте, создать некий геометрический узор на внешней стороне мозговой капсулы ( Медникова , 2002; 2003; 2004; Mednikova , 2003a; 2003b). Лечебная мотивация подобных действий не исключена, но менее вероятна, чем ритуальная. Пол и возраст «символически трепанированных людей» и сопутствующая археология могут иногда прояснить намерения тех, кто производил операцию. Еще одна особенность, отличающая символическую трепанацию от травмы, – повторяемость у разных людей в одном и том же месте.

Современные высокотехнологичные методы открывают новую страницу в изучении музейных коллекций. Таким методом за последние годы стала микрофокусная рентгенография, уже нашедшая применение в палеопатологии и эволюционной антропологии ( Бужилова и др. , 2008а; 2008б; Медникова и др. , 2013). Благодаря увеличению и цифровой обработке изображения она позволяет детально изучать трабекулярную структуру, патологические изменения костной ткани, мелкие и малоконтрастные детали снимков трубчатых костей или различать костные фрагменты представителей «анатомически современной» и «архаической» морфологии. Цифровая высокодетальная микрофокусная рентгенография значительно превосходит по качеству стандартные рентгенологические исследования. Мы предлагаем обратить внимание на новый аспект применения этого метода, позволяющий приблизиться к пониманию богатства ритуальной жизни первобытного общества. С этой целью обратимся к уникальным материалам палеоантропологической коллекции Кунсткамеры, уже становившимся ранее объектом изучения других исследователей.

Трепанации в каменном веке

Микрофокусная рентгенография помогла нам описать древнейший случай символической трепанации ( Медникова и др. , 2012). Были обследованы фрагментарные скелетированные останки Homo, обнаруженные экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством А. Н. Рогачева при раскопках верхнепалеолитической Тельмановской стоянки (Костенки 8).

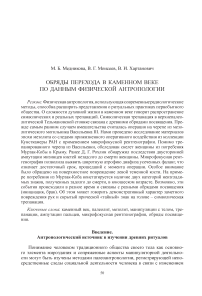

В центральной части склеенного краниального фрагмента с внешней стороны существует область понижения костной поверхности подокруглой формы, окаймленного зоной васкулярной реакции, что отражает местное усиление кровоснабжения. Вертикальное расстояние от верхнего края фрагмента до углубления – порядка 28 мм. Диаметр углубления достигает 10 мм при максимальной глубине в центральной части до 2 мм. При соотнесении с общей конфигурацией разрушенной лобной кости ямка локализуется примерно по центру или чуть правее. На микрофокусном снимке выявляется обширная зона склеротизации, следовательно, ямка появилась при жизни, за месяцы и даже за годы до смерти индивидуума (рис. 1). Прошел успешный процесс заживления этого глубокого округлого шрама, затронувшего не только тонкие в этом месте свода мягкие ткани, но и костную ткань, включая верхнюю пластинку компакты и слой спонгиозы.

Похожие шрамы в центральной части лба и в точке брегмы встречались на некоторых мужских кроманьонских черепах эпохи граветта ( Vlcek , 1995. Р. 209). Абсолютно идентичное их расположение говорит о преднамеренном характере шрамирования у моравских кроманьонцев ( Медникова , 2002; 2003). Рубцы встречены только у взрослых мужчин старше 18 лет. Эти находки из Дольни Вестониц

Рис. 1. Тельмановская стоянка.

Микрофокусная рентгенограмма фрагмента лобной кости и с более ранней Тельмановской стоянки могут служить доказательствами скарификации кроманьонских юношей при переходе в мир взрослых охотников.

До настоящего момента самым древним случаем прижизненной хирургической (точнее сказать, сквозной) трепанации считался пример из мезолитической Васильевки на Украине. Заслуга в идентификации этой трепанации принадлежит И. И. Гохману (1966). Этот случай был параллельно описан на страницах «Вопросов антропологии» медиком В. А. Гойхманом (1966).

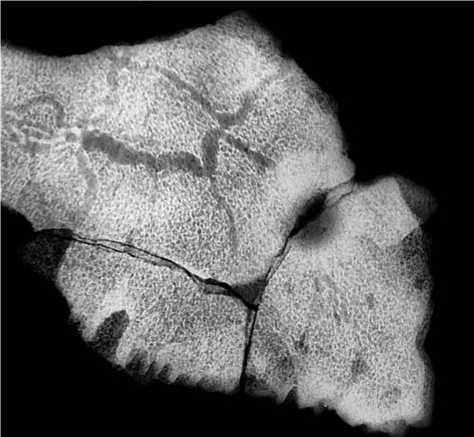

В 1955 г. на Украине на левом берегу Днепра был раскопан могильник Васильевка III. Среди доступных для изучения двадцати трех черепов был открыт один со следами прижизненной трепанации (рис. 2, а ). Он принадлежал

Рис. 2. Васильевка. Трепанированный прижизненно череп из мезолитического слоя (а) и микрофокусная рентгенограмма сквозного дефекта (б)

мужчине старческого возраста, останки которого были найдены в погребении 31 ( Гойхман , 1966. С. 25). В задненижнем квадранте левой теменной кости, в 17 мм выше теменно-сосцевидного шва и в 2 мм кзади от теменно-височного шва, локализован сквозной дефект округлых очертаний (Там же. С. 111–118). Наружный диаметр повреждения больше, чем со стороны эндокрана. По всему периметру отверстия компактное вещество утратило свою отграниченность от губчатого. Местами все три слоя слились в единую костную массу и неразличимы. Трепанационный дефект окаймлен зоной остеосклероза, которую можно видеть в том числе на полученной нами микрофокусной рентгенограмме (рис. 2, б ). Все эти черты говорят о том, что обладатель черепа на значительный срок пережил операционное воздействие. Как полагал В. А. Гойхман (Там же. С. 115, 116), поводом для хирургической процедуры послужила предшествующая поверхностная травма, последствия которой можно наблюдать на левой теменной кости. Она могла сопровождаться ушибом головного мозга и повреждением его оболочек. На почве подоболочечного и мозгового кровоизлияния и деструкции мозгового вещества с последующим арахноидитом у индивидуума мог развиться синдром локализованной головной боли. Малый размер трепанационного отверстия и правильные геометрические очертания во всех трех слоях означают, что операция проводилась высверливанием. По реконструкции Гойхмана, хирург стоял позади головы оперируемого. Просверливая отверстие, он с силой нажимал на сверло и отклонял его в свою сторону, отчего задняя сторона перфорации приобрела овальное очертание, стенка на этом участке стала более наклонной и в два раза шире передней и нижней сторон.

Манипуляции с телом в мезолитическую эпоху.Новые данные о женском погребении в Мурзак-Кобе

Антропологические материалы из грота Мурзак-Коба в Крыму, полученные в результате раскопок С. Н. Бибикова и Е. Н. Жирова, находились в фокусе внимания ведущих отечественных специалистов, в том числе основоположника советской школы палеопатологии Д. Г. Рохлина (1965). В слое, содержавшем орудия, характерные для тарденуазской культуры, под грудой камней лежали два скелета, левые верхние конечности которых были одинаково согнуты. В двойном погребении были найдены останки мужчины 30–401 лет и женщины 24–25 лет, по-видимому связанных семейными узами.

Д. Г. Рохлину (1965) принадлежит честь открытия необычных изменений на женском скелете. «Этот скелет заслуживает не только специального рентгеноанатомического и рентгеноантропологического исследования, но и своеобразной судебно-медицинской экспертизы... поскольку оба мизинца были отрублены в симметричных местах, а череп женщины имел явный след удара тупым оружием» (Там же. С. 237).

Опытнейший рентгенолог, Д. Г. Рохлин отмечал ( Рохлин , 1965. С. 239): «Особого внимания заслуживают “головки” (блок) основных фаланг обоих V пальцев ( т. е. мизинцев. – Примеч. авторов ) со следами усечения... Усечение было произведено у данной женщины непосредственно под суставным хрящом, несколько наискось, со столь небольшим повреждением кости, что длина ее практически не уменьшилась. Область усечения и поверхностно расположенные спонгиозные пространства покрыты замыкающей пластинкой, что свидетельствует о том, что... наступило заживление без следов осложнения. Симметричность усечения на обеих руках говорит об определенном ритуальном вмешательстве, а не о случайной травме».

Далее Д. Г. Рохлин обратил внимание на вдавленный округлый перелом наружной пластинки диаметром около 12 мм без растрескивания и связал его появление с прохождением того же обряда. На рентгеновском снимке он отметил тонкий склеротический вал вокруг дефекта, свидетельствующий, что перелом произошел за год до смерти женщины или даже раньше (Там же. С. 241). Рохлин предположил: чтобы отрубить пальцы, надо было привести жертву в бессознательное состояние, и это было выполнено ударом по голове. Опираясь на определение возраста молодой женщины (24–25 лет) и на то обстоятельство, что она была погребена одновременно с мужчиной, исследователь предположил, что мизинцы были ранее ампутированы в знак траура, например по погибшему ребенку (Там же. С. 243).

Мы вновь обследовали скелетные останки женщины из грота Мурзак-Ко-ба, в том числе применив микрофокусный рентген. Измерения на костях проводились электронным калипером. Возможность исследовать качественное контрастное изображение с увеличением, которой, к сожалению, не располагал Д. Г. Рохлин, позволяет отчасти скорректировать его выводы.

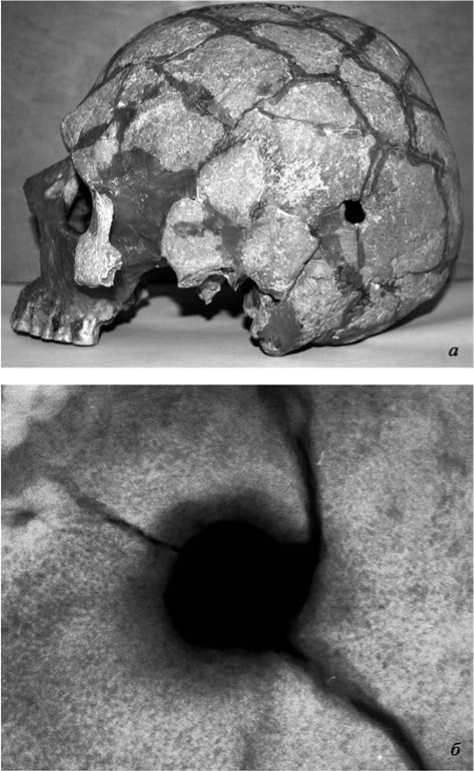

Итак, наибольшая длина проксимальной фаланги правого мизинца со следами ампутации – 31,04 мм, высота середины – 5,76 мм, ширина середины – 6,39 мм, окружность середины диафиза – 20 мм. С ладонной поверхности этой косточки четко выражены боковые гребни.

Наибольшая длина симметричной проксимальной фаланги левого мизинца – 27,92 мм, высота середины – 4,26 мм, ширина середины – 5,45 мм, окружность середины диафиза – 19 мм. Боковые гребни на ладонной поверхности не выражены, следовательно, левая кисть была функционально меньше нагружена, чем правая. Это типично для праворукости.

В качестве контрольного образца нами были использованы измерения аналогичной фаланги мизинца женщины мезолитической эпохи из пещеры Двойная на Северном Кавказе (раскопки Е. В. Леоновой, экспедиция ИАРАН). Эта фаланга не подвергалась усечению. При общем сходстве продольных размеров и высоты в середине, она на 2,5 мм шире.

Рохлин считал, что операция не повлияла на диафизарные размеры. Но просмотр микрофокусных снимков и сравнительные измерения показывают, что ампутация фаланг сопровождалась иммобилизацией, достаточной для того, чтобы стала заметной широтная атрофия диафиза, особенно выраженная справа в дистальной части (рис. 3, а, б ). Это значит, что прошел достаточный срок с момента операции.

Рис. 3. Мурзак-Коба. Микрофокусные рентгенограммы медиальных фаланг кисти у женщины эпохи мезолита с признаками ампутации а – правый мизинец; б – левый мизинец

Операция могла сопровождаться локальными осложнениями. Следы таких осложнений видны в верхней части культи. По сравнению с проксимальной частью фаланги трабекулярная сеть, примыкающая к зоне ампутации, нерегулярна, что может указывать на локальный некроз. По-видимому, воспаление сильнее развилось на правом мизинце. Это неудивительно, потому что рука была рабочей, что, очевидно, препятствовало полноценному заживлению.

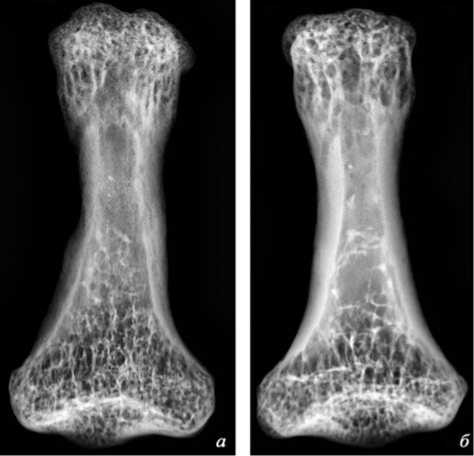

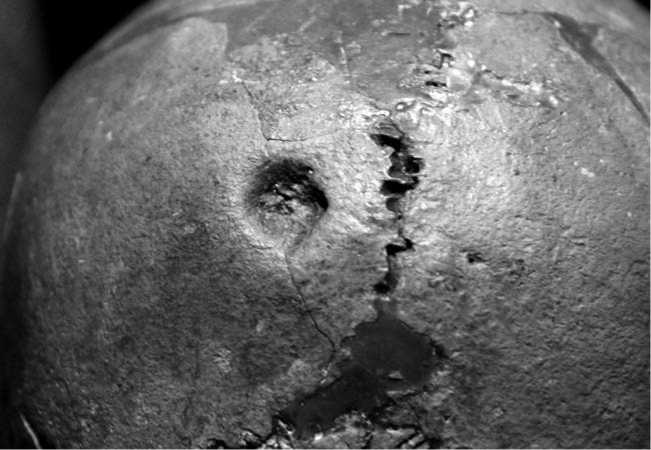

Наконец, на наш взгляд, особого внимания заслуживает упомянутое Д. Г. Рохлиным повреждение свода. Оно выраженной подокруглой формы (вертикальный диаметр – 12,10 мм, горизонтальный – 12,36 мм), несквозное, но достаточно углубленное (до 3 мм), с неровной поверхностью (рис. 4). Локализовано в верхнезаднем квадранте левой теменной кости, в 9,12 мм от стреловидного шва. Латеральный край дефекта – ровный, гладкий, хорошо заживший и поэтому визуально «оплавленный». Медиальный край – неровный, производит впечатление скола. Внешне костных изменений вокруг ямки не наблюдается, поротические явления отсутствуют. Вообще, если говорить о патологиях и индикаторах физиологического стресса, то при осмотре этого черепа они не выявлены, за исключением эмалевой гипоплазии на премолярах, отражающей кратковременную остановку роста в возрасте около 3 лет.

Сегодня повреждение на черепе окаймляют поверхностные трещины, но, как можно видеть, они посмертные. В момент нарушения целостности свода трещин не образовалось, а ведь травмам, нанесенным с такой силой, как писал Рохлин, обычно сопутствуют радиальные разломы.

Рис. 4. Мурзак-Коба. Предполагаемая символическая трепанация на черепе женщины

Рассмотрим другую возможность, которую не мог предполагать выдающийся ленинградский исследователь, просто потому, что вплоть до 2001 г. это явление не упоминалось в научной литературе на русском языке и, скорее всего, было ему неизвестно. Предположим, что округлый шрам на черепе молодой женщины эпохи мезолита – это не травма от удара, а след от поверхностной операции, т. е. символической трепанации или глубокой скарификации.Морфологические особенности дефекта не отвергают этого предположения. В этом случае операция производилась, скорее, сверлением, рана хорошо зажила по краям, а вот на дне ямки процесс заживления осложнился локальным воспалением.

В этой связи вновь вернемся к случаю мезолитической сквозной трепанации на мужском черепе из Васильевки. Она сходна по очертаниям и даже по локализации в задней части левой теменной кости, хотя и расположена ниже. Всегда подчеркивался сугубо медицинский характер этого вмешательства. Но в контексте других находок каменного века, известных сегодня, не стоит исключать ритуальный характер процедуры.

Обсуждение

Манипуляции с человеческим телом, приводящие к неизгладимым последствиям, – феномен, служащий точкой соприкосновения физической и культурной антропологии.

Весьма примечательно, что даже достижения современной эстетической хирургии могут быть рассмотрены как символические действия и персональные обряды перехода в поисках обретения идентичности (Schouten, 1991). Непредсказуемые, дорогие, болезненные, потенциально опасные пластические операции, тем не менее, демонстрируют растущую популярность и становятся объектом интереса исследователей в области социальной антропологии. Как, в частности, отмечает Дж. Шоутен (Ibid. Р. 413), чтобы соответствовать предписанным в конкретной культурной традиции стандартам красоты, люди всегда шли на риск, испытывая крайний дискомфорт и боль. Оказывается, преднамеренную деформацию костей стопы и черепа, татуировки, шрамирование и другие воздействия, хорошо известные для носителей традиционной культуры, можно напрямую сопоставлять с современными трендами. Концепция самопознания (self-concept), призванная, в конечном итоге, ответить на вопрос, кто мы, обсуждает ролевую идентичность, персональные атрибуты, взаимосвязи, фантазии, обладание и различные символы, используемые индивидуумами для самоосознания и самопонимания. Из клинической практики известно, что даже частное хирургическое вмешательство (например, ринопластика) приводит к переоценке восприятия облика человека в целом, включая части тела, которые воздействию совсем не подвергались. Отсюда следует, что люди могут прибегать к пластической хирургии, «чтобы повысить свою готовность к исполнению ключевых социальных ролей» (Ibid.).

В теоретических построениях о символическом «самовосполнении» (selfcompletion) Р. Виклунд и П. Голвитцер ( Wicklund, Gollwitzer , 1982) постулировали, что менее «завершенные» или защищенные люди (а к ним, по нашему мнению, априори относятся подростки и женщины) в ощущении своей роли и статуса склонны использовать стереотипные символы. Исследователями отмечено, что пластическая хирургия и сегодня сопутствует серьезным жизненным изменениям ( Huestonetal , 1985). В итоге, косметические операции могут служить актом символического самопостроения при перемене социальных ролей, т. е. в ситуациях «перехода». Даже в современном секуляризированном мире люди часто создают персональные обряды перехода, и именно с этих позиций рассматривается пластическая хирургия ( Schouten , 1991).

С учетом результатов психологических и социологических исследований современного населения становится понятней роль манипуляций с человеческим телом в первобытном обществе. Рассмотренный нами заново пример женщины эпохи мезолита из Мурзак-Кобы позволяет воссоздать некоторые практические детали обрядов посвящения, сопряженные с появлением «неизгладимых знаков». Причем глубокий шрам на голове, который может быть сегодня рассмотрен как символическая трепанация, а не обычная травма, располагался на том месте, где был скрыт прической или головным убором. Это был тайный знак прохождения ритуала, в отличие от декларативных символических трепанаций, типичных для мужского населения более ранней, верхнепалеолитической, эпохи и локализованных в центральной части лба. (Впрочем, одновременно те же кроманьонцы несли шрамы в верхней части головы, в области брегмы, скрытые под волосами и головным убором.) Напротив, последствия ампутации дистальных фаланг у той же женщины носили заведомо демонстративный характер. Вот почему не исключено, что в данном случае речь идет о серии посвятительных обрядов, разделенных во времени.

На связь находки в Мурзак-Кобе с пещерными верхнепалеолитическими изображениями обратил внимание еще Д. Г. Рохлин (1965. С. 239). Заметим, что изображения «калеченых» рук в пещерах Гаргас, Кастильо, Пеш-Мерль, Коске неоднократно становились предметом обсуждения специалистов. К примеру, А. Д. Столяр (1985. С. 55–67) подчеркивал социальную семантику ори-ньякских «рук», заключенную в очень строгой регламентации практики этих эстампов в особых пещерах. Отмечая преобладание изображений кисти малых размеров, он, по-видимому, склонялся к мнению А. Леруа-Гурана о принадлежности «малых рук» женщинам, а не детям или подросткам. В то же время, по Столяру, идея возрастной дифференциации хорошо согласуется со следами ног на глине, принадлежавшими «юному поколению». Соответственно, делался вывод о связи изображений рук с «коллективно-производственными инициациями, безусловно представлявшими один из важнейших циклов обязательных первобытных обрядов» (Там же). Говоря о руках с отсутствующими фалангами, А. Д. Столяр поддерживал изначальную точку зрения А. Брейля, сразу же опознавшего здесь преднамеренную ритуальную ампутацию.

Итак, при рассмотрении отпечатков «малых рук» с ампутированными фалангами звучала мысль об их принадлежности женщинам.

Это не противоречит данным этнографии. Еще участник экспедиции М. П. Лазарева на шлюпе «Мирный», мичман Новосильский, отметил, что в Австралии принято девушкам в малолетстве отрезать два сустава на левом мизинце, поскольку они «мешают наматывать лесу при рыбной ловле» ( Фирсов , 1988. С. 144). Австралийский обычай слишком похож на случай ампутации из Мурзак-Кобы, но только мезолитическая операция была произведена не в «малолетстве». В противном случае можно было бы наблюдать редукцию продольных размеров, это подчеркивал Д. Г. Рохлин (1965. С. 242). Но, основываясь на результатах микрофо-кусной рентгенографии и используя сравнительный материал, мы делаем вывод о том, что частичная ампутация мизинцев произведена не за год, а за несколько лет до смерти, т. е. в юношеские годы.По современным данным, синостозирова-ние проксимальных фаланг кисти происходит у девочек в 14–14,5 лет ( Birkner , 1978). Мизинцы женщины из Мурзак-Кобы отсечены позже, но за несколько лет до смерти.

По-видимому, в конкретном обществе ритуальные ампутации были частью женских обрядов перехода, ведь мужчина из того же захоронения таким испытаниям не подвергался. Но утверждать, что это был исключительно женский ритуал, было бы рискованно. По крайней мере, позднейшие примеры допускают отрубание пальцев у мужчин. Показательно, что В. Я. Пропп (2002. С. 70–72) выделил отдельный сюжет об отрубленном пальце, когда герой, часто мальчик, теряет палец, причем обычно левый мизинец. Иногда вместо пальца отрубается целая рука, например в сказке «Косоручка», где девушке в лесу брат отрубает руку или обе руки (потом волшебно отрастающие). Вполне возможно, в случае из Мурзак-Кобы мы сталкиваемся с проявлением уже сформированного представления о том, что «разрубание создает нового человека», прекрасно известного благодаря историям об обретении шаманского дара.

Заключение

Физическая антропология, в частности использующая современные радиологические методы, способна расширить представления о ритуальных практиках первобытного общества. О богатстве и сложности духовной жизни в каменном веке говорит распространение символических и реальных трепанаций.

Подводя итоги, на примере мезолитической Мурзак-Кобы можно констатировать наличие двух категорий неизгладимых знаков, полученных задолго до смерти, в юношеском возрасте. Не исключено, что эти события были разнесены во времени и отражали участие в разных обрядах посвящения. Об этом, возможно, говорит демонстративный характер всем заметного повреждения рук и скрытый прической, «тайный», знак на голове – символическая трепанация. В жизни молодой и, судя по контексту погребения, замужней женщины могли быть два момента перехода в новое экзистенциальное состояние – юношеская инициация и брак. Мизинцы, по-видимому, были ампутированы раньше, чем прошла скарификация, т. е., скорее всего, при переходе из мира подростков в мир взрослых людей.

Благодарности

Авторы выражают свою глубокую благодарность заведующему кафедрой электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ), доктору технических наук Н. Н. Потрахову и ассистенту В. Б. Бессонову за помощь в рентгенографии образцов.

Список литературы Обряды перехода в каменном веке по данным физической антропологии

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю., 2008а. Применение микрофокусной рентгенографии при диагностике заболеваний древнего человека//Петербургский журнал электроники. № 2-3. С. 152-162.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю., Хартанович В.И., 2008б. Взрослый неандерталец из Киик-Кобы: анализ патологий методом микрофокусной рентгенографии//Актуальные направления антропологии: сборник, посвященный 80-летию академика РАН Т. И. Алексеевой/Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова. М.: ИА РАН. С. 40-48.

- Гойхман В.А., 1966. О трепанации черепа в эпоху мезолита//Вопросы антропологии. Вып. 23. С. 111-118.

- Гохман И.И., 1966. Население Украины в эпоху мезолита и неолита. М.: Наука. 205 с.

- Медникова М.Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный Мир. 304 с.

- Медникова М.Б., 2002. Ритуальное превращение у древних народов Евразии по данным антропологии: символические трепанации//Мир психологии. № 3. С. 227-238.

- Медникова М.Б., 2003. Ритуальное посвящение у древних народов Евразии: символические трепанации//Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (13). С. 147-156.

- Медникова М.Б., 2004. Трепанации в древнем мире и культ головы. М.: Алетейа, 208 с.

- Медникова М.Б., 2007. Неизгладимые знаки: Татуировка как исторический источник. М.: Языки славянской культуры 216 с.

- Медникова М.Б., 2008. К вопросу о позитивном и негативном восприятии феномена татуировок в древности//Этнографическое обозрение. № 5. С. 76-95.

- Медникова М.Б., Добровольская М.В., Бужилова А.П., Хартанович В.И., Селезнева В.И., Моисеев В.Г., Потрахов Н.Н., 2012. Еще раз к вопросу о ранних трепанациях головы в каменном веке: находка на Тельмановской стоянке и ее возможная интерпретация//КСИА. № 227. С. 112-123.

- Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Бессонов В.Б., 2013. Применение микрофокусной рентгенографии в разграничении ископаемых представителей рода Homoc архаической и современной морфологией//Биотехносфера. № 4 (28). С. 51-55.

- Пропп В.Я., 2002. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт. 333 с.

- Рохлин Д.Г., 1965. Болезни древних людей (кости людей различных эпох -нормальные и патологически измененные). М.; Л.: Наука. 303 с.

- Столяр А.Д., 1985. Происхождение изобразительного искусства. М.: Наука. 298 с.

- Фирсов И.И., 1988. Полвека под парусами. М.: Мысль. 157 с.

- Birkner R., 1978. Normal radiographic patterns and variances of the human skeleton. Anatomical X-ray atlas of adults and children. Baltimore; Munich: Urban and Schwarzenberg. 500 p.

- Hueston J., Dennerstein L., Gotts G., 1985. Psychological aspects of cosmetic surgery//Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. Vol. 4. P. 335-346.

- Mednikova M., 2003a. Prehistoric trepanations in Russia: ritual or surgical?//Trepanation: History -discovery -theory/S. Finger, R. Arnott, C.U.M. Smith (Eds). Lisse: Swets & Zeitlinger. P. 63-175.

- Mednikova M., 2003b. Ritual initiation in Prehistoric Eurasians based on cranial Data: Symbolic Trephination//Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. Vol. 1 (13). P. 147-157.

- Schouten J.W., 1991. Selves in Transition: Symbolic Consumption in Personal Rites of Passage and Identity Reconstruction//Journal of Consumer Research. Vol. 17. P. 412-425.

- Vlcek E., 1995. Genetische und palaoethnographische Aspekte der Mammutjagerpopulation von Dolni Vestonice//Man and environment in the Palaeolithic, Proceedings of Symposium Neuwied (Germany), 1993/Ed. J. Ullrich, Liege. P. 209-221.

- Wicklund R.A., Gollwitzer P.M., 1982. Symbolic Self-Completion. Hillsdale: Erlbaum. 320 p.