Оброчные мельницы Прикамья в XVII-XVIII веках (социально-экономическая и пространственная перспектива)

Автор: Космовская А.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изучено мельничное хозяйство на территории Прикамья в XVII-XVIII вв. Сведения об оброках с мельниц извлечены из приходных книг Новгородского приказа, сметных списков, переписей, реестров, рапортов, перечневых тетрадей, донесений в центральные и местные учреждения. Оценены размеры денежных поступлений в государственную казну, локализованы районы размещения мельниц. Определены типы конструкций мельниц, рассмотрен социальный состав владельцев крупных объектов. Наличие большого числа мельниц свидетельствует о высоком уровне гидротехнических работ. Определены основные тенденции развития мельничного хозяйства Прикамья на протяжении XVII-XVIII вв.

Прикамье, xvii век, xviii век, мельницы, производство муки, оброк

Короткий адрес: https://sciup.org/147247137

IDR: 147247137 | УДК: 908(470+571) | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-1-90-112

Текст научной статьи Оброчные мельницы Прикамья в XVII-XVIII веках (социально-экономическая и пространственная перспектива)

,

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01070,

,

Acknowledgments

The research was supported by Russian Science Foundation grant no. 24-28-01070,

The author expresses gratitude to Daniil Alekseevich Renev for his help compiling maps and placing mills.

Жители Российского государства с древности использовали мельницы для изготовления муки. На берегах рек ставились мельницы и плотины, а владельцы или арендаторы платили в казну оброк. Анализ мельничного хозяйства Прикамья с привлечением архивного материала позволил:

-

• изучить размеры налоговых поступлений с мельниц;

-

• локализовать места постройки оброчных объектов, районы развития хлебного товарного хозяйства;

-

• определить социальную структуру плательщиков оброка с мельниц (кто преимущественно являлся владельцем или арендатором мельничного производства).

Характеристика мельниц как сооружений, принципы их работы, разновидности на общероссийском и северорусском материалах описывались в коллективных монографиях этнологической направленности [Русские, 1967; На путях…, 1989]. Конструктивные особенности в зависимости от региона бытования мельниц прослеживаются по материалам музейных коллекций [Жгилев, 2010]. Мельницы северных территорий Российского государства XVII – начала XVIII в. строились, как правило, на небольших реках в лесной полосе [Кауфман, 2023]. География мукомольных производств обширна – от южных и западных территорий до востока Сибири. На крупных реках Малороссии конструкция водяных мельниц была оригинальной – в XVIII в. на правом берегу Днепра в Киеве существовали плавучие мельницы на двух баржах. Технические особенности позволили переместить водяные мельницы на левый берег по указу Елизаветы Петровны [Андриевский, 1891]. Принципы проектирования и работы колесных мельниц исследованы Л. К. Штурмом [1782]. Техника мельничного производства представлена в работе Н. А. Пономарева [1955]. Конструкции и способы сохранения мельниц для музейных коллекций изучались архитекторами [Заяц, 2012; Черных, Вол-шаник, 2017].

Слово «оброк» в XVII–XVIII вв. имело несколько значений. Так назывались повинности крестьян, заключавшиеся в натуральных или денежных выплатах; налог, собираемый натурой; доход, получаемый с какого-либо угодья. Налоговые поступления с оброчных мест в регионах Российского государства изучались с позиции становления и развития мукомольного производства, распространения видов мельниц, учета владельцев [Люцидарская, 2018]. Для Кунгурского уезда конца XVII – начала XVIII в. количество мельниц разных видов и размер оброка подсчитал А. А. Преображенский [1956, с. 168].

Прикамье (Чердынский, Соликамский и Кунгурский уезды) развивалось в изучаемый хронологический период неравномерно. Преимущественное положение Чердынского и Соликамского уездов в XVII в. сменилось экономическим подъемом нового центра – Кунгура.

Исследование мельниц Прикамья задумывалось как междисциплинарное (методами исторической и географической наук). Источниковой базой стал архивный материал, собранный в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) и Государственном архиве Пермского края (ГАПК). Технические принципы функционирования мельниц изучены на основе сохранившихся музейных экспонатов («Парк истории реки Чусовой», каскад наливных мельниц в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» и др.), схематических изображений и фото [Теплоухов, 1915].

Сведения об оброчных мельницах для XVII – начала XVIII в. извлечены из материалов фондов № 137, 159, 214 РГАДА. Основой для построения карты мельничных хозяйств стали приходные книги приказов (Новгородская четверть), окладные росписи и тетради, сметные списки воевод. Репрезентативными для выявления видов мельниц и категорий владельцев являются приходные книги Новгородской четверти, окладные росписи местных учреждений XVII в. 1 Обычно упоминаются местонахождение мельницы, ее тип, владелец и размер оброка. Сведения в делопроизводственной и финансовой документации дополнялись анализом переписей XVII–XVIII вв. и ревизий XVIII в.

Упоминания о мельничном хозяйстве Прикамья XVIII в. присутствуют в материалах фондов № 439, 444, 576 РГАДА. Продуктивным оказалось введение в научный оборот материалов фонда № 273 (Камер-коллегия) РГАДА. Размеры поступлений с мельниц изучены на материалах окладных, приходных, доимочных книг. Информативными являются реестры, рапорты, счета, перечневые тетради местных учреждений. Мельничный промысел занимал важное место в приказной и канцелярской документации. В реестрах содержатся сведения о налогооблагаемых объектах, в том числе мельницах разных видов, их локализации и владельцах. Была осуществлена сверка информации разных единиц хранения в фондах центральных и местных учреждений. В ГАПК отложились сведения о мельничных хозяйствах в 1780–1790-е гг. Создание Пермского наместничества (1781 г.) повлекло за собой составление отчетности об оброчных статьях. Взятие на оброк, стоимость постройки, содержание работ по модернизации мельниц извлечены из материалов ГАПК (фонды № 21, 316).

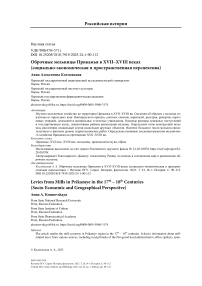

При построении карт использовалась свободно распространяемая геоинформационная система QGIS 3. Выполнена геопривязка изображения карты, созданной Афанасием Жичи-гиным в 1744 г. Были оцифрованы границы Чердынского, Соликамского и Кунгурского уездов, вотчины баронов Строгановых (полигональный слой), речная сеть (линейный слой) и положение некоторых населенных пунктов (точечный слой). При помощи нового точечного слоя на основе информации из приказной документации на карту были нанесены оброчные мельницы, существовавшие на изучаемой территории в конце XVII – начале XVIII в. (рис. 1).

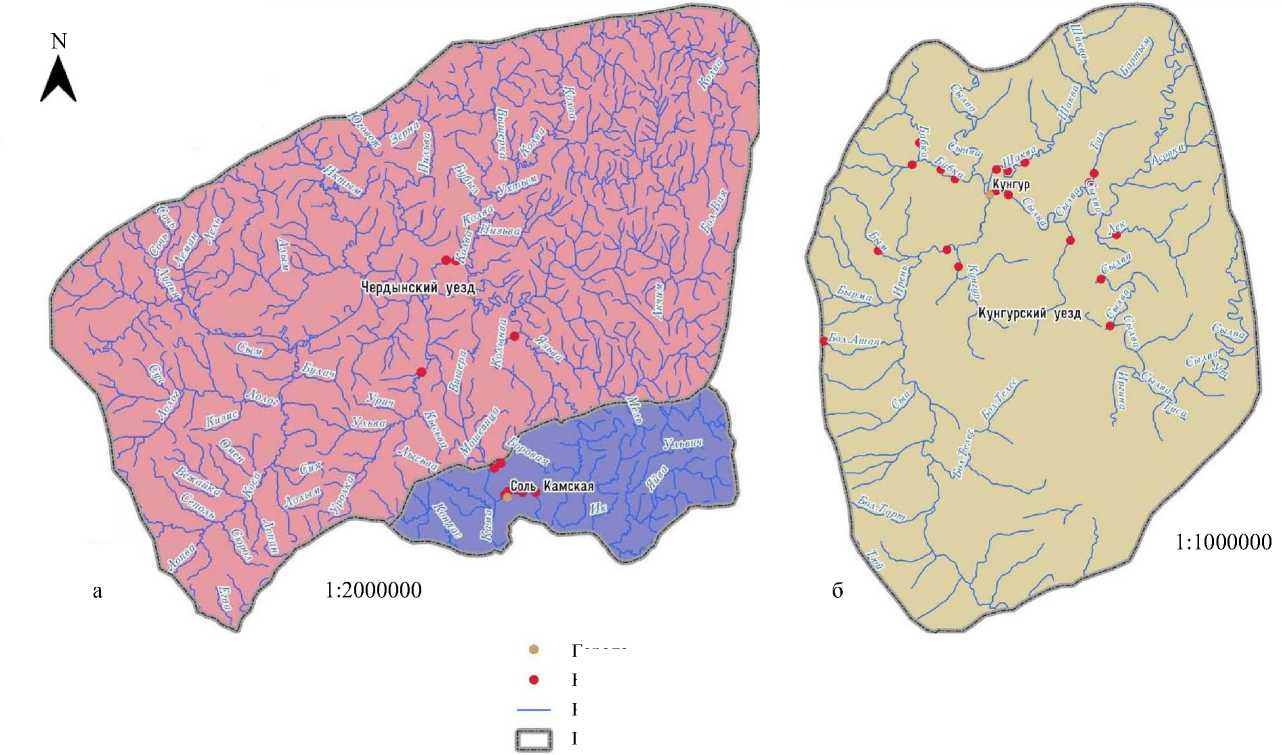

На рис. 2 способом количественного фона была отражена информация о сумме платежей с мельниц в год, на основе картодиаграмм продемонстрировано соотношение типов мельниц в вотчине Строгановых, в Кунгурском, Чердынском и Соликамском уездах.

В Прикамье мельницы преимущественно были водяными (подробнее о конструкции мельниц: [Штурм, 1782; Теплоухов, 1915; Русские, 1967, с. 118–126]). В архивной документации большие мельницы разделялись на наливные и подошвенные (они же «подшвенные», почвенные, подливные). Наливные использовали энергию падающей воды. Для направления

Города

Колесные мельницы

Реки

Границы уезда

Рис. 1. Расположение крупных оброчных мельниц по приказной документации конца XVII – начала XVIII в.: а – Чердынский и Соликамский уезды; б – Кунгурский уезд

Fig. 1. Location of large levy-paying mills according to the local administration’s documentation of the late 17th – early 18th century: a – Cherdyn and Solikamsk uezds; b – Kungur uezd

Рис. 2. Соотношение типов мельниц и мельничные сборы в 1772 г. (по канцелярской документации)

Fig. 2. The ratio of mill types and mill taxes in 1772 (according to office documentation)

цы располагались на малых реках. Часто они

напора воды строилась плотина. Подошвенные, или подливные, мельницы функционировали за счет энергии течения. Прикамские реки подходили для строительства мельниц обоего типа. Даже летом некоторые реки отличались бурным течением. Наливные и подошвенные устройства имели одно, два, три колеса. Колесчатые мельницы были диаметром 2–2,5 сажени и более [Фальковский, 1950, с. 220]. Колесные подошвенные мельницы позволяли смалывать за сезон по 300–500 пудов зерна, а наиболее высокопроизводительные наливные с плотиной – более 10 тыс. пудов муки [На путях…, 1989, с. 137]. Постройка больших мельниц (они облагались высоким оброком – как правило, до 10–15 руб. в год) свидетельствовала о развитии товарно-денежных отношений. На высокотехнологичных сооружениях постоянно трудились и жили сотрудники, строились избы для приезжающих «клиентов». Обслуживание крупных мельниц предполагало наличие большой материально-технической базы [Люцидарская, 2018, с. 459].

Мельницы-мутовки («мутовчатые») обычно ставились на небольших речках. Конструкция была простой, они могли строиться без предварительных чертежей. В мутовках колесо располагалось горизонтально. Поток воды, направленный из плотины по желобу, падал на лопасти, благодаря чему вращалась ось с насаженным на нее подвижным жерновом. Такие мельни-функционировали только летом или весной, поскольку зависели от потока воды. Размеры оброка с мутовок составляли небольшие суммы: обычно «оброку и пошлин 5 алтын 1,5 деньги» 2.

Конструкция мутовок могла быть сложнее (вращение от веретена шло через передачу на горизонтальный вал, а потом движение передавалось оси верхнего жернова). Маленькие мутовчатые мельницы обычно использовались жителями одного или нескольких дворов.

В литературе и архивных документах есть данные о колотовках. Г. Н. Чагин упоминал, что «колотовками в Прикамье называли мельницы-толчеи, в которых дробили зерно на крупу» [На путях…, 1989, с. 100]. Для других территорий понятия «мутовка» и «колотовка» выступают синонимами из-за близости конструкции. В документации по Прикамью сведения о «толчеях» встречаются отдельно от колотовок. Ф. А. Теплоухов описывает конструкцию толчей, использование таких мельниц для измельчения коры деревьев [1915, с. 266].

Поскольку крупные мельницы облагались оброком, они учитывались местными органами власти. Мелкие объекты просто упоминались в документации. Переписи населения показывают меньшее количество оброчных мельниц, чем всех мельничных объектов безотносительно платежей с них (в XVII – начале XVIII в.). Особенно это характерно для Чердынского уезда.

Мельницы в Прикамье были государственными и частными. Частные мельницы облагались оброком и попадали в финансовую документацию. В Прикамье изготавливалось вино для кабаков, поставлялась мука в Сибирь, поэтому государственные мельницы строились, но проследить их количество трудно. Крупные мельницы могли находиться на оброке у нескольких людей одновременно. После взятия части мельниц «на государя» в начале XVIII в., подсчитать количество оброчных мельниц проще.

Оброчные мельницы на государственных и частных землях присутствуют в писцовых описаниях И. И. Яхонтова (1579 г.) и М. К. Кайсарова (1623–1624 гг.). Источниковедческий и статистический анализ сохранившихся списков писцовых описаний провел С. А. Климанов [2023] (табл. 1).

Таблица 1

Мельницы в Соликамском, Чердынском уездах и на вотчинных землях по писцовым описаниям (подсчет С. А. Климанова)

Mills in Solikamsk and Cherdyn uyezds and on votchina land estates according to the scribal description (calculation by S. A. Klimanov)

Table 1

|

Писцовое описание |

Принадлежность |

Черносошные |

Вотчинные |

||

|

Колесные |

Мутовки и колотовки |

Колесные |

Мутовки и колотовки |

||

|

И. И. Яхонтов |

Посадские |

1 |

|||

|

Крестьянские |

42 |

||||

|

Монастырские |

1 |

2 |

|||

|

Строгановские |

2 |

||||

|

Итого |

2 |

42 |

4 |

||

|

М. К. Кайсаров |

Посадские |

2 |

2 |

||

|

Крестьянские |

117 |

1 |

2 |

||

|

Монастырские |

1 |

2 |

1 ½ |

||

|

Церковные |

½ |

||||

|

Строгановские |

9 |

3 |

|||

|

Итого |

3 и |

121 |

11 и |

5 |

|

Г. Н. Чагин по материалам переписей приводит данные о более чем 50 мельницах на 1579 г. в Чердынском уезде. В 1623 г. в Чердынском уезде «насчитывалось 75 мутовок и 33 колотовки; по 12 мельниц имелось в Соликамском уезде и в вотчинах Строгановых» [На путях…, 1989, с. 99].

В Чердынском уезде оброчными мельницами, по документам, владели монастыри. Исключение составляют сведения в приходной книге 1625/26 г. Посадский человек Гаврила Лаптев платил с большеколесной мельницы в Чердынском уезде в погосте на Покче 3 руб. 5 алтын, а в уезде было много «колотовок» на оброке. В Покче и окрестностях с 15 мутовок собирали 2 руб. 12 алтын 0,5 деньги.

Всего на постоянном оброке к концу XVII в. в Чердынском уезде, по сведениям приходных книг и окладных росписей, было три мельницы местных монастырей и одна посадского человека Петрушки Плотникова (табл. 2). Оброк с четырех мельниц в прежнем размере прослеживается по приходной книге 1696/97 г.

Переписная книга стольника князя И. И. Щербатова и дьяка С. Попкова 1707–1708 гг. содержит конкретные сведения о безоброчных мельницах в Чердынском уезде. Их учтено 129. Большая часть этих мельниц – мутовки, которыми каждый владелец «мелет про свой обиход, когда бывает вода большая». Отдельно в переписной книге указывалось, что у Чердынского

Богословского и Соликамского Вознесенского монастырей есть мельница и сенные покосы, с которых платили по 5 руб. 26 алтын 4,5 деньги в государственную казну 3.

Несколько колесных мельниц принадлежали посадским людям и крестьянам. У посадского человека Соликамска Семена Иванова сына Турчанинова на р. Бондюге была колесная мельница, а в Анисимовском стане в деревне Савине на р. Лызовке – половина мутовчатой мельницы. Другая половина мельницы принадлежала той же деревни крестьянину Андрею Чалину. Они мололи муку «про свой обиход» 4.

Соликамский Вознесенский монастырь владел колесной мельницей на Кылынве. Там работали вкладчики, а оброк платили «того монастыря монахи Тарасий и Тихон з братиею» 5.

В погосте Вильва функционировало две мельницы. На одной из них (колесной) староста Никон Мальцев вымалывал денег в год около 3,5 руб., но тратил на церковный обиход, починку мельницы и «мельнику в наем». Еще одна мельница на р. Вильве Ивана Маракова была ветхой и использовалась для личных нужд 6.

В починке Литбор Пухирево и деревне Касиб на р. Лысьве стояли две ветхие колесные мельницы. В селе (прежняя деревня Верх-Уролка у р. Уролки) братья Василий и Григорий Шустовы держали двор. На р. Уролке находилась их колесная мельница («с той мельницы в государеву казну с тягла своего платит по окладу стрелецких денег») 7.

Небольшая часть мельниц в Чердынском уезде была обложена оброком. В основном местные жители держали мутовки, которые работали только в сезон и «про свой обиход».

Сведения о мельницах Соликамского уезда в документации представлены более репрезентативно, но к концу XVII в. в качестве оброчных упоминаются только мельницы Соликамского Вознесенского монастыря (табл. 3). При этом общее количество мельниц в Соликамском уезде было больше, чем отражено в приходных книгах и сметных списках.

Оброчные мельницы в конце XVII в. учтены в документации приказной избы и приходных книгах Новгородского приказа не полностью. Строгановы как вотчинники уплачивали налоги самостоятельно в Москве.

Мельничные сборы увеличиваются с активизацией внешней политики Петра I. Поиски денег на нужды Северной войны заставляли правительство вводить новые налоги и сборы, а также увеличивать старые. Оброчные угодья не остались без внимания правительства.

Распоряжение о переоброчке мелких сборов было сделано 21 января 1704 г., после чего отдельные виды оброка передавались прибыльщикам, подчиненным Семеновской приказной палате. В начале XVIII в. часть мельниц была «отписана на государя». Ингерманландская канцелярия (первоначально Семеновская приказная палата) была создана вскоре после завоевания Ингерманландии. В юрисдикцию этого учреждения поступили мелкие сборы, в том числе и мельничный [Милюков, 1905, с. 155–158].

С мельниц Соликамска собирали крупные суммы. По переписной книге 1710 г. Сибирского приказа Алексея Никеева можно проследить не только количество плательщиков, но и численность сотрудников оброчных мельниц в Соликамском уезде 8. Сметный список Соликамска дает представление о суммах оброка 9.

В Соликамске у посадского человека Александра Ростовщикова была мельница «у Соли Камской». На ней работал мельник. На р. Усолке Александр Ростовщиков владел мельницей «о трех поставех» со всякими дополнительными постройками в виде изб. Этот посадский человек пользовался покровительством крупного собственника и солепромышленника Г. Д. Строганова [Устюгов, 1957]. Александр Ростовщиков платил с мельницы 9 руб. 9 алтын 1 деньгу 10.

Мельница посадских людей Ивана Большого и Ивана Меньшого Суровцовых с тремя поставами обслуживалась трудом нескольких сотрудников («целовальник, два человека засыпки, да два человека работных») 11. Иван Суровцов, согласно данным сметного, списка вносил 6 руб.

Пыскорский монастырь имел две мельницы на р. Усолке 12. С мельницы у Соли Камской Пыскорского монастыря поступило в казну 40 руб. Также монастырь платил в г. Соликамске с сылвенской, пыскорской и двух камгортских мельниц 18 руб. 5 алтын 2 деньги 13.

В Городищенском стане на р. Усолке мельница Вознесенского монастыря в 1705 г. была «взята на великого государя». На ней обитали сотрудники, а отдельно была построена «изба жилая для огревания приезжих людей».

На р. Усолке упоминалась мельница на оброке крестьян с. Городища. Она была оборудована тремя избами, отдельно жили мельник с семьей и работный человек, «Кеврольского уезду д. Елисеевой крестьянин дворцовой». Под д. Анкушино крестьянская мельница на р. Черной уступала прочим: строений, сотрудников в лице мельников и целовальников там не было, «а мелет та мельница на один жерновишко» 14.

В Половодовском стане под д. Харюшино на р. Усолке мельница «о трех поставех» в 1703 г. была отписана на великого государя. На ней трудились мельник, целовальник, засыпки 15. По сметному списку г. Соликамска (без уезда) 1710 г., верные целовальники собирали с бывших завьяловской и харюшинской мельниц денежного помольного дохода 149 руб. 32 алтына 2 деньги 16.

В Соликамском уезде в вотчине Вознесенского монастыря функционировало несколько мельниц. В починке Татарское городище на р. Бабке была монастырская колесная мельница с сотрудниками и всем оборудованием. Оброк составлял в год 7 руб. 20 алтын.

С чертежской мельницы (населенный пункт – Чертеж) Соликамский Вознесенский монастырь вносил в казну 18 руб. Мельница Вознесенского монастыря на р. Усолке в 1705 г. была взята «на государя».

На Сылве в слободке Вознесенский монастырь владел тремя мельницами с тремя дворами и одной избой 17. Все эти мельницы были колесными, а оброк составлял с производства на р. Шадейке по 16 алтын 4 деньги, на р. Шакве с одной – 7 руб., и с другой – 10 руб. в год. Вторая половина последней мельницы принадлежала посадскому человек г. Кунгура Флору Федорову сыну Шавкунову. Оброк он платил со старцами Вознесенского монастыря поровну.

Вознесенский монастырь имел также мельницу в Чердынском уезде на р. Кылынве (она упоминалась в отчетности местных учреждений и Новгородского приказа в XVII в.), но оброк с этой мельницы не зафиксирован в переписи 18.

Почти все посадские люди Соликамска, которые платили оброк, упомянуты в переписной книге и сметном списке 1710 г. Обитатели посада вносили следующие суммы: Фока Быков – 3 руб. 5 алтын 1,5 деньги, Василий Черепанов – 8 руб., гостиной сотни Федор Черкасов – 16 алтын 4 деньги, Федор Чюпров – 2 алтына, Григорий Новиков – 3 алтына 2 деньги.

В Кунгурском уезде первыми владельцами мельниц во второй четверти XVII в. были вотчинники и монастыри. С большой двухколесной мельницы на р. Бабке Вознесенский монастырь платил оброк 5 руб. 50 коп. в год.

В грамоте Новгородского приказа от 26 апреля 1675 г. кунгурскому воеводе Ивану По-ливкину встречаются записи о получении оброчных денег с мельниц (с колесчатой 3 руб. 8 алтын 2 деньги, а также с колотовки и мутовки, принадлежавших посадским людям Кунгура) [Преображенский, 1956, с. 166].

Таблица 2

Оброк с мельниц в Чердынском уезде

Rent from mills in Cherdyn uyezd

Table 2

|

Год |

Вид |

Размер оброка |

Владелец |

|

1625/26 |

Большеколесная в Чердынском уезде в погосте в Покче |

3 руб. 5 алтын |

Посадский человек Гаврилка Лаптев |

|

С 15 мельниц колотовок |

2 руб. 12 алтын 0,5 деньги |

Жители уезда |

|

|

1683/84 – 1696/97 |

Колесная мельница на р. Кылынве |

3 руб. 13 алтын 4,5 деньги |

Соликамский Вознесенский монастырь |

|

Колесная мельница на р. Лызовке |

17 алтын 3 деньги |

Чердынский Вознесенский богословский монастырь |

|

|

Другая колесная мельница на р. Лызовке * |

28 алтын |

||

|

Новоприбылая колесная мельница в Чердынском уезде на р. Уролке Усть-Урольского погоста верхнего конца ( поставлена в 1683/84 г. ) |

2 руб. 3 алтына 2 деньги |

Чердынец Петрушка Плотников |

Построена в 7177 или 7186 г. – по разным упоминаниям. Возможно, новая дата постройки указывалась после глобальной реконструкции.

Таблица 3

Оброк с мельниц в Соликамском уезде

Rent from mills in Solikamsk uezd

Table 3

|

Год |

Вид |

Размер оброка |

Владелец |

|

1628/29 |

Полумельница двухколесная на р. Усолке |

5 руб. 8 алтын 2 деньги |

Соликамская соборная церковь Николая Чудотворца |

|

Колесная мельница |

5 руб. 8 алтын 4 деньги |

Семейка Харитонов |

|

|

Мутовка на р. Черной |

5 алтын 1,5 деньги |

Ивашка Куделин |

|

|

2 мутовки на р. Усолке |

10 алтын 3 деньги |

Городищенские крестьяне |

|

|

Мутовка на р. Боровой |

5 алтын 1,5 деньги |

Посадский человек Ивашка Сергеев |

|

|

5 мутовок без указания мест с окладом по 5 алтын 1,5 деньги каждая |

26 алтын 0,5 деньги |

Данилка Неклюдов, Митка Зырянов, Обросимка и Захарка Онкудиновы, Сенька Сапегин с братьею, Тимошка Шешуков |

Продолжение табл. 3

|

Год |

Вид |

Размер оброка |

Владелец |

|

1629/30 |

Полумельница двухколесная на р. Усолке |

5 руб. 8 алтын 2 деньги |

Соликамская соборная церковь Николая Чудотворца |

|

Колесная мельница |

5 руб. 8 алтын 4 деньги |

Семейка Харитонов |

|

|

Мутовка на Зырянке на р. Толыче |

10 алтын 3 деньги |

Богдан Левашев |

|

|

Мутовка на р. Черной |

5 алтын 1,5 деньги |

Ивашка Куделин |

|

|

2 мутовки на р. Усолке |

10 алтын 3 деньги |

Городищенские крестьяне |

|

|

Мутовка на р. Боровой |

5 алтын 1,5 деньги |

Посадский человек Ивашка Сергеев |

|

|

5 мутовок без указания мест с окладом по 5 алтын 1,5 деньги каждая |

26 алтын 0,5 деньги |

Данилка Неклюдов, Митка Зырянов, Обросимка и Захарка Онкудиновы, Сенька Сапегин с братьею, Тимошка Шешуков |

|

|

1644/45 |

Колесная мельница на р. Зырянке |

1 руб. 12 алтын 1 деньга |

Гость Григорий Никитников |

|

Двухколесная мельница на р. Зырянке |

4 руб. 6 алтын 4 деньги |

||

|

Мельница в Усольском уезде на р. Боровой |

13 алтын 3 деньги |

Вознесенский монастырь (была Федора Анофриева) |

|

|

Двухколесная мельница |

5 руб. 8 алтын 2 деньги |

Семейка Харитонов |

|

|

9 мутовок |

1 руб. 13 алтын 5,5 денег |

Окологороднего стану уездных крестьян |

|

|

Мутовка на Сылве на р. Татарке |

16 алтын 4 деньги |

Соли Камской Вознесенского монастыря |

|

|

1677/78 |

Двухколесная мельница в Усольском уезде на р. Обве |

1 руб. с полтиною |

Усольцы Ивашка и Пашка Сычевы |

|

1683/84 |

С Ыньвенские земли да с мутовки на р. Бабка |

3 руб. 16 алтын 4 деньги |

Соликамский Вознесенский монастырь |

|

Колесная мельница |

3 руб. 5 алтын |

Соликамский Вознесенский монастырь (была гостиной сотни Алексея Анофриева) |

|

|

Городищенская мельница и с присадные пожни сенных покосов |

11 руб. |

||

|

1684/85 |

Колесная мельница на р. Усолке выше мельницы Соборной церкви |

5 руб. 8 алтын 2 деньги |

Сенька Харитонов сын Завьялов |

|

Мутовка на р. Черной |

5 алтын 1,5 деньги |

Данилка и Гришка Неклюдовы |

|

Год |

Вид |

Размер оброка |

Владелец |

|

Мутовка под д. Зыряновой на роднике |

5 алтын 1,5 деньги |

Митка Зырянов, а ныне Соликамского Вознесенского монастыря |

|

|

Мутовка под д. Поповкою на роднике |

5 алтын 1,5 деньги |

Сенька Сапегин с братьею |

|

|

Мутовка под деревнею Чертежем на р. Боровой |

5 алтын 1,5 деньги |

Посадский человек Иван Суровцов |

|

|

Колесная мельница на р. Боровой |

30 алтын 3 деньги |

Федора Анофриева, а ныне Соликамской вознесенского монастыря старцы |

|

|

Колотовка в Усольском уезде на р. Сылве и р. Бабке |

16 алтын 4 деньги |

Соликамский Вознесенский монастырь |

|

|

Мутовка на р. Черной |

5 алтын 1,5 деньги |

Городищенский крестьянин Ивашка Куделин |

|

|

Мутовка под д. Онкудновою на роднике |

5 алтын 1,5 деньги |

||

|

2 мутовки на р. Усолке |

9 алтын 3 деньги |

Городищенский крестьянин Стенька Прибытков с товарищи |

|

|

3 мутовки без указания мест с окладом по 5 алтын 1,5 деньги |

15 алтын 4,5 деньги |

Тимошка Спиридонов и без указания владельцев |

|

|

Колесная мельница |

3 руб. 5 алтын |

Соликамский Вознесенский монастырь (была гостиной сотни Алексея Анофриева) |

|

|

Городищенская мельница, пожня и с сенных покосов на Усть-Боровой |

8 руб. 25 алтын |

Соликамский Вознесенский монастырь |

|

|

2 колесные мельницы в Обвенском стане |

1 руб. с полтиною |

Усольцы Ивашка и Пашка Сычевы |

|

|

1698/99 |

Мутовка на р. Бабке |

3 руб. 16 алтын 4 деньги |

Соликамский Вознесенский монастырь |

|

Колесная мельница |

3 руб. 5 алтын |

||

|

Городищенская мельница и с сенных покосов на Усть-Боровой |

11 руб. |

В переписи русского населения Кунгурского уезда 1679 г. отмечено 7 мельниц неизвестных размеров. При мельнице в с. Троицкое жил мельник Федька Семенов сын Петров 19. В Тохтаревской пустыни была мельница на р. Суксун. Социальный состав владельцев мельниц разнообразен – это представители гостиной сотни Михайло и Иван Ивановичи Елисеевы (мельница на р. Таз), посадский соликамский человек Богдаша Гурьев сын Онохов (мельница на р. Шакве под деревней Черемховый лог) 20.

Есть сведения о «новоприбылых» колесных мельницах. С одноколесной усольский посадский человек Тишка Попов платил 5 руб. с полтиной, а несколько владельцев четырехколесной мельницы – 10 руб. (среди них был посадский человек Иван Шавкунов). «Новоприбылого» оброка с двух мельниц 1690/91 г. владельцы вносили в казну 2 руб. 23 алтына. Еще две учтенные мельницы были совсем невелики – платежи составляли 5 алтын и 4 алтына 4 деньги соответственно 21.

У жителей Кунгура в 1696/97 г. многие мельницы относились к категории «новопостро-енных». Со старых оброчных угодий (в общий приход включены рыбные ловли и харчевни) было взято 27 руб. 31 алтын 2 деньги 22.

В Кунгурском уезде в 1701 г. существовало 102 мельницы, из которых 60 были одно-, двух- и трехколесные, 12 колотовок и 30 мутовок. Наиболее крупные объекты были сосредоточены в руках посадских людей и церковников.

Крестьяне обычно владели одноколесными или небольшими мельницами-мутовками (последние составляли свыше 50 % общего числа объектов). Крупные мельницы принадлежали зажиточным посадским людям (табл. 4) [Преображенский, 1956, с. 168]. При этом платежи в документации местной приказной избы прослеживаются для крупных объектов, как видно по данным приходных книг 23.

В г. Кунгуре и Кунгурском уезде по следующей переписи тюменского сына боярского И. Т. Текутьева 1703–1704 гг. оброчных мельниц стало больше. В переписи определены разновидности мельниц, но размеры оброка не указаны. Кунгурский посадский Фрол Федоров сын Шавкунов владел в Кунгурском уезде на р. Шакве двумя двухколесными мельницами «ввопче з братом ево Семеном да Вознесенского монастыря со старцы» 24.

Таблица 4

Распределение мельниц в Кунгурском уезде (по оброчной книге 1701 г.) по подсчетам А. А. Преображенского

The distribution of mills in Kungur uyezd (according to the levy book of 1701) according to the calculations of A. A. Preobrazhensky

Table 4

|

Владельцы мельниц |

Количество мельниц |

Итого |

||||

|

трехколесные |

двухколесные |

одноколесные |

колотовки |

мутовки |

||

|

Крестьяне |

– |

2 |

19 |

9 |

28 |

58 |

|

Посадские люди |

1 |

6 |

21 |

3 |

1 |

32 |

|

Церковники |

1 |

4 |

6 |

— |

1 |

12 |

|

Всего |

2 |

12 |

46 |

12 |

30 |

102 |

Бывший кунгурский подьячий приказной избы Иван Федоров сын Шавкунов был хозяином двух мельниц: двухколесной на р. Юмыш («а мелет де он на той мельнице хлеб про свой обиход» 25) и одноколесной в Кунгурском уезде на р. Бым («ввопче с кунгурцы с Ываном Ка-дешниковым з братьями ево…»). Влас Савин сын Рудаков продал свою мельницу крестьянину Г. Д. Строганова Сидору Белоногову в 1702 г.

Михайло Киприянов сын Калашников в Кунгурском уезде в деревне Сыскаеве на р. Черемиске имел одноколесную мельницу («мелет летом в прибылую воду, у той же ево мельницы поварня зделана для винного курья в подряд на государевы кружечные дворы» 26). На р. Лек у Михаила было еще две мельницы колесчатые, а для мельников и засыпок стояли два двора.

Иван Федор сын Шубин в устье р. Шаквы на трехколесной мельнице «мелет зимою и летом ис помолу», мельница была оборудована избой для приезду «помольцов» и мельника. Иван Шубин имел на р. Кунгурке двухколесную мельницу, которая работала зимой и летом. Рядом с мельницей были построены три избы «для приезду помольцов и скоцкой кормли и для пахоты работным и наемным людем». Михайло Яковлев сын Загайнов владел двумя одноколесными мельницами (на р. Мазуевке). Одна из них была в совместной собственности с Дементьем Ширяевым, но «та мельница недостроена» 27.

Никифор Дорофеев сын Песьяков вместе с крестьянином Г. Д. Строганова Сидором Белоноговым в с. Златоустовском на р. Ключе имел одну одноколесную мельницу.

В Кунгурском уезде в Покровском селе на р. Кишерти была маленькая мельница, которой пользовались только «летом в прибылую воду» крестьяне Прокопий Романов сын Дехтев и еще несколько крестьян 28. Весь размер платежа составлял 4 гривны на год.

В д. Таз Иван Иванов сын Елисеев (представитель гостиной сотни) с племянником Федором Елисеевым на р. Таз владели двумя мельницами 29. В д. Опалихина Никита Титов сын Коротаев вместе с другим крестьянином Тимофеем Сибиряковым имел мельницу на р. Суксуне 30.

В Кунгурском уезде учтено еще несколько мельниц – на реках Кишерти, Суксуне и Таз. Про первую конкретно указано, что в государеву казну платится оброк по 4 гривны на год (40 коп.). Про оброчные платежи посадских людей и уездных крестьян в Кунгурском уезде по данным переписи начала XVIII в. почти нет сведений. Мельницы указаны в большинстве случаев просто как собственность жителей города и уезда. У некоторых владельцев работают на мельницах наемные сотрудники.

О размерах отдельных мельниц можно судить по косвенным данным. В 1705 г. стоимость мельницы посадского человека Михаила Шуткина была определена в 150 руб. Вознесенский монастырь владел 4 мельницами (трехколесная, двухколесная, одноколесная и колотовка), Тохтаревская пустынь имела 5 мельниц (2 двухколесные и 3 колотовки), еще 3 находились в собственности церковников уезда. В 1703 г. со своих 4 мельниц монастырь платил 25 руб. с гривной в год [Преображенский, 1956, с. 169–170].

Данные о владельцах и местонахождении мельниц в Прикамье за более поздний период XVIII в. извлечены из настольных реестров, ведомостей о приходе сборов, доимочных книг. Размеры статьи не позволяют представить сведения обо всех оброчных мельницах с владельцами. Ограничимся подсчетами по пермской провинциальной и соликамской воеводской канцеляриям в начале 1770-х гг. (незадолго до отмены мелочных канцелярских сборов с мельниц при Екатерине II).

Виды и владельцы оброчных мельниц учитывались пермской провинциальной канцелярией. В годовом рапорте учреждения 1772 г. перечислены все сведения о сборах с мель- ниц и плательщиках в Кунгурском уезде 31. Общая сумма платежей в год составляла 280,0525 руб., из них на момент составления документа было собрано 172,9225 руб., а в доимке числилось 107,13 руб.

Одноколесных наливных, по данным рапорта, было учтено 39 мельниц (табл. 5). Из них 23 принадлежали крестьянам, а 5 – посадским людям. Помимо них в числе владельцев есть представители разных социальных групп и профессий. На р. Шадейке владел одноколесной наливной мельницей публичный нотариус Тимофей Шавкунов (с платежом 1,25 руб. в год). С одноколесной наливной на р. Сосновке платил 0,5 руб. кунгурский купец Иван Хлебников.

Заводчики Иван и Петр Осокины владели тремя мельницами на реках Курашиме (Иван, 1 руб. в год), Иргине (Петр, 1 руб.), Бым (Иван, 0,8 руб.).

Таблица 5

Мельницы в Кунгурском уезде в 1772 г. *

Mills in Kungur district in 1772

Table 5

|

Вид мельниц |

Владельцы |

Всего |

||

|

посадские люди |

крестьяне |

прочие |

||

|

Одноколесные наливные |

5 |

23 |

11 |

39 |

|

Двухколесные наливные |

8 |

5 |

10 |

23 |

|

Трехколесные наливные |

10 |

10 |

||

|

Подшвенные трехколесные |

2 |

2 |

||

|

Подшвенные двухколесные |

4 |

11 |

15 |

|

|

Подшвенные одноколесные |

11 |

17 |

20 |

48 |

|

Мутовки |

2 |

13 |

4 |

19 |

|

Прочие (без указания видов, толчеи) |

33 |

|||

* Сост. по: РГАДА. Ф. 439. Оп. 1. Д. 435. Л. 4–18.

Наливные мельницы небольшого размера были у отставных солдат (на р. Кунгуре у Гаврилы Игошева, на р. Ясыле у Сергея Васильева). Последний солдат Сергей Васильев владел мельницей вместе с татарином Мясагутом Сумевым из д. Малый Ашап Карьевской четверти. Обер гиттен форвалтер (чиновник в горнозаводской промышленности) Иван Княгинин платил с одноколесной наливной мельницы на р. Турыш 1 руб.

Следующая категория мельниц – двухколесные наливные – тоже была распространенной (23 объекта): 8 мельниц принадлежали посадским людям, 2 – местным татарам. Среди прочих владельцев – уездные крестьяне в количестве 5 человек, в вотчинах Строгановых указано 9 двухколесных наливных мельниц. Двухколесной наливной на р. Таз владел отставной прапорщик Кирилл Кожин (платеж 1,3 руб. в год). Еще с одной подобной на р. Тюш платил 2,5 руб. в год публичный нотариус Тимофей Шавкунов.

Встречаются случаи, когда крестьяне владеют мельницей с местными татарами. С двухколесной наливной в Кунгурском уезде в Сылвенской четверти на р. Ут татары Лазарь Анме-тев и Михал Агимов вместе с крестьянином Торговижского острожка Фадеем Некрасовым ежегодно отдавали 1,25 руб.

Наиболее крупные экземпляры (трехколесные наливные) в количестве 10 объектов принадлежали разным владельцам. Бывший канцелярист Сильвестр Сидорцов платил с такой мельницы 2 руб. в год. В с. Введенском за действительным статский советником Акинфием Демидовым записана мельница при Ашапском медеплавильном заводе на заводской плотине

(построена в 1768 г.) с ежегодным поступлением в казну 0,7625 руб. Акинфий Демидов умер в 1745 г., но в документации местных учреждений мельничные объекты продолжали числиться в его землях. Деньги с мельниц, которые записаны как демидовские, выплачивались. По факту пользовались объектами и вносили платежи наследники его владений.

С трехколесной наливной на р. Юмыше посадский г. Кунгура Семен Шавкунов платил 2 руб. В Кунгурском уезде в с. Спасском на р. Лек в вотчинах действительного камергера и кавалера князя Михаила Михайловича Голицына была трехколесная наливная мельница с платежом 3 руб. в год. За владельцем на 1772 г. числилась задолженность.

Прочие трехколесные мельницы находились в вотчинах наследников барона Александра Строганова («вдовствующей жены ево баронессы Марьи Артемьевны и дочери ее баронессы Варвары Александровны, что ныне… за князем Борисом Григорьевичем Шаховским»). Некоторые из них были положены в оклад относительно недавно (в 1760-е), оброк составлял до 1 руб. в год.

В Кунгурском уезде учтено 48 одноколесных «подшвенных» (подошвенных, подливных) мельниц. Крестьяне платили деньги за 17 из них, посадских люди – за 11, а церковники – за 3 мельницы. С одноколесной подошвенной на р. Кунгуре дьякон Ильинской церкви Василий Пономарев вносил ежегодно 1 руб.

Среди владельцев числились обитатели вотчин наследников Акинфия Демидова, Строгановых; директор Петр Осокин владел (помимо упомянутых выше наливных) еще подошвенной мельницей с платежом 1 руб.

За две одноколесные подошвенные мельницы баронесса Мария Артемьевна и ее дочь Варвара Александровна Строгановы на р. Шакве должны были вносить в казну 10,9675 руб. ежегодно, но эта сумма числилась в доимке. Среди плательщиков присутствовали местные татары и черемисы. С одноколесной подошвенной на р. Ут черемис Тебеняк Киляшев и крестьянин Иван Шиленских из Бисертской крепости екатеринбургского ведомства вносили ежегодно 1 руб.

Количество подошвенных двухколесных мельниц намного меньше, чем одноколесных (всего 15). Представителям церкви принадлежали 4 таких объекта, но не всегда полностью. С двухколесной подошвенный на р. Шакве Соликамская Рождественская пустынь задолжала 2,5 руб. годового платежа.

Поп Григорий Протопопов из Успенской церкви на р. Таз платил 2 руб. в год. Тохтарев-ская Богословская пустынь вместе с наследниками Акинфия Демидова владели на р. Суксуне мельницей с платежом 2,2 руб. Та же пустынь с другой мельницы (казенной) на р. Суксун ежегодно должна была платить 3 руб., но они в этот год числились в доимке.

Крестьянам принадлежали 4 двухколесные подошвенные мельницы, а в вотчинах наследников Акинфия Демидова подобных было 3 (с платежом от 2,065 до 2,93 руб. ежегодно). Кунгурский купец Михаил Ярышкин платил деньги с одной мельницы на р. Иргине (2,5 руб. ежегодно). Все перечисленные выше плательщики (крестьяне, обитатели вотчин Демидова и купец) добросовестно вносили деньги в казну.

В рапорте 1772 г. были записаны 2 подошвенных трехколесных мельницы в Кунгурском уезде. Одна из них находилась в с. Троицком («на Усть речке Кунгура Троицкой церкви построили мельницу с оброком 8 руб.»). Судя по размеру оброка, сооружение было довольно крупным. С трехколесной подошвенной мельницы, которая находилась на р. Большой Телес, с протоколиста Родиона Викулова брали 2,25 руб. в год. Родион Викулов являлся сотрудником пермской провинциальной канцелярии. Его сын, Захар Родионович, сделал блестящую карьеру и был пожалован в 1798 г. чином коллежского асессора 32.

Что касается мелких оброчных объектов – мельниц-мутовок, то их в Кунгурском уезде на оброке числилось 19 штук. Из них 13 принадлежали крестьянам, 2 – посадским, 2 – татарам, 1 находилась в вотчинах Акинфия Демидова. Владелец еще одной мельницы не упоминается.

Нет сведений о типе 33 мельниц (в основном одно-, но встречаются и двух-, и трехколесные). Указано только количество колес. Часть их названа колесчатыми, некоторые из них с 1 или 2 «анбарами». Имеются данные о 6 толчеях (три из них «восьмипестовые», одна «шестипестовая»). Чаще всего владельцами таких объектов без точных указаний на тип мельницы являлись местные крестьяне и обитатели Строгановских вотчин.

Соликамская воеводская канцелярия учитывала свои мельничные объекты в ином варианте. В годовом рапорте 1771 г. количество колес у большинства мельниц не указывалось. Косвенно об их размере можно судить по размеру ежегодного платежа.

Второе отличие связано с количеством мелких мельничных объектов. Большая часть мельниц у крестьян находилась в вотчинах Строгановых – мелкие мутовки с размером оклада от 0,5 до 0,15 руб. в год. Причем с большинства таких объектов оплата находилась на текущий год в доимке. Всего по ведомству соликамской воеводской канцелярии учтено 210 мутовок (Чердынский и Соликамский уезды).

Колесчатых (колесных) с платежами от 0,2675 до 15 руб. насчитывалось 68 мельниц. Платежи вносились нерегулярно. Оперативно деньги поступили с относительно новых мельниц в вотчинах Строгановых. По старым крупным монастырским мельницам числилась задолженность. Кратко сведения о суммах платежей и доимке представлены в табл. 6.

Первые объекты являлись старинными. Рапорт открывали данные о мельницах солепромышленников, о которых после пожаров в земских избах «подлинной справки не имеется» 33.

Долги взыскивали через нарочных. Со старых мельниц деньги не собирались не только в связи с ветхостью, «за совершенною пустотою». Причиной невзыскания могла быть смерть владельца.

Те самые мельницы, которые были взяты в казну в начале XVIII в. (Завьяловская, Горо-дищенская, на р. Боровой), состояли в ведомстве государственной Коллегии экономии. О них в документе прямо сказано: «При оных мельницах за невзятьем их на откуп находятся у збо-ру за помол денег мельники и сколько соберут, велено их взносить к платежу в оклад обще с протчими таковыми же экономическими мельницами, токмо по незбору со всех полного окладу оные деньги остались в доимке» 34. Фактически размер платежа предсказать было невозможно. Мельницы быстро ветшали. Вложение денег в реконструкцию государственного объекта представлялось делом невыгодным.

Ценным источником являются книги приходные из доимки, где записывались долги: «С мельниц, что в селе Златоустовском на ключе вотчины баронов Строгановых села Нового Усолья крестьянина Сидора Белоусова на 1744–1765 гг. по 30 коп. на год, итого 6,3 руб.» 35.

Сидор Белоусов в начале XVIII в. был известен как разбогатевший на торговле крестьянин из вотчины Г. Д. Строганова. Сидор Белоусов пытался взять молотовой амбар Мазуев-ского медеплавильного завода в оброчное содержание. В 1715 г. крестьянин предложил платить в год 30 руб. (с дополнительными условиями о возмещении расходов на ремонт и о беспрепятственной покупке кричного железа и леса) [Преображенский, 1972, с. 283–285]. Он был готов в середине 1710-х гг. платить по 30 руб. в год за аренду завода, а также отремонтировать предприятие за свой счет. Спустя некоторые время в документации встречаются сведения о долгах Сидора Белоусова.

В 1735 г. в расходной книге соликамской провинциальной канцелярии есть упоминание о том, что 31 января 1735 г. «послано из оной канцелярии в Казанскую губернскую канцелярию взысканных 7,8 руб. в 1734 г. с крестьянина Исидора Белоусова («со владения его города Кунгура в уезде с двух мельниц из доимки с 1724 по 1730 год» 36).

Таблица 6

Сборы с мельниц по годовому рапорту соликамской воеводской канцелярии 1771 г.

Levies from mills according to the annual report of the Solikamsk voivode office in 1771

Table 6

|

Звание сборов |

Оклад |

Взято |

Доимка |

|

С трехколесной по р. Усолке реке с соликамской соляной промышленницы вдовы Ксеньи Суровцевой |

7,8975 |

— |

7,8975 |

|

С трехколесной Ростовщикова на р. Усолке |

6 |

– |

6 |

|

Соликамского Вознесенского монастыря (ныне состоят в ведомстве государственной Коллегии экономии): на р. Усолке с Завьяловской, Городищенской, на р. Боровой |

7,9925 |

— |

7,9925 |

|

С Харюшинской по р. Усолке реке о трех поставах со владельца Городищенской Богородской церкви с казенного старосты и Соликамского уезда крестьянина Ефрема Мельникова |

8,0375 |

– |

8,0375 |

|

С пустых мельниц крестьян |

9,4175 |

– |

9,4175 |

|

В вотчинах Пыскорского монастыря с монастырских ко-лесщатых: на Чашкинском истоке, р. Кондасе – 3 мельницы |

5,08 |

— |

5,08 |

|

По указу бывшей соликамской провинциальной канцелярии 1733 г. Соликамского Вознесенского монастыря с колещатых мельниц в Сылвенской вотчине (которые прежде были в окладе в кунгурской провинциальной канцелярии) на рр. Шакве, Бабке, Шадейке, Лысьве (6 мельниц) |

28,2275 |

— |

28,2275 |

|

С вотчин Строгановых |

186,9575 |

150,6775 |

36,28 |

Сост. по: РГАДА. Ф. 439. Оп. 1. 1772 г. Д. 436. Л. 1–29.

По сведениям ведомости пермской провинциальной канцелярии о недоимках в 1744– 1760 гг. можно выяснить дальнейшую судьбу Сидора Белоусова. В 1744–1759 гг. за одну из мельниц накопилась доимка по 30 коп. на год (4,8 руб.). Местная администрация провела следствие, после чего в ведомости появилась запись: «На котором месте мельница была построена, то на оном не токмо мельницы, но и платины не имеется и к мельнишному строению то место не годно за малостию вод, а оной Белоусов умре в 1741 году»). Сотрудники пермской канцелярии пытались найти наследников для взыскания доимки, но и их обнаружить не удалось («за тем той доимки взыскивать не с кого» 37).

Мельница могла принадлежать целому поколению представителей одной фамилии, или после смерти мужа мельницу «держала» вдова («погоста Шакшура вдовы Катерины Шубиной на 1765 г. по 50 коп.») 38.

История с неплатежами мельничного сбора бывала очень продолжительной. По доимоч-ной ведомости пермской провинциальной канцелярии о долгах 1744–1774 гг. выявляются мельницы, которые условно относятся к безнадежным в плане взысканий. В табл. 7 показаны должники по мельничному оброку со сроком неплатежа более трех лет 39.

Таблица 7

Доимочная ведомость пермской провинциальной канцелярии на 1744–1774 гг.

The statement of recovering tax arrears of the Perm provincial office for 1744–1774

Table 7

|

С мельниц в Кунгурском уезде |

Доимка, руб. |

|

С двухколесной подшвенной на р. Шакве соликамской экономической Рож-дественной вотчины на 1764–1773 гг. по 2,5 руб. |

25 |

|

С одноколесной наливной в Вознесенском острожке на р. Березовке канцеляриста Евдокима Костромина на 1763–1773 гг. по 25 коп. |

3 |

|

С одноколесной подшвенной на р. Суксуне Тохтаревской экономической вотчины с одной половины на 1764–1773 гг. по 1,1 руб. |

9,9 |

|

С колесчатой мельницы, что была в с. Златоустовском на Ключе вотчин господ баронов Строгановых с. Нового Усолья крестьянина Сидора Белоусова на 1744–1773 гг. по 30 коп. |

9 |

После 1775 г. мельничный налог постепенно был выложен из оклада, пополнив ряды сборов, в которых правительство больше не видело необходимости. В Прикамье мельничный относительно прочих мелких сборов был на первых местах (после сбора с медеплавильных печей и домен).

В табл. 8 мельничные окладные сборы подсчитаны по годам. На рис. 3 представлена динамика сборов с мельниц на протяжении 1730–1770-х гг.

Общий оклад в Пермской провинции приводится для сопоставления процента сборов с мельниц в общей структуре «доходов» местной администрации. В процентном соотношении мельничный сбор составлял в разные годы до 3 % оклада, превышая прочие канцелярские сборы в государственную казну Российской империи.

После исключения мельниц из оклада до 1777 г. включительно небольшие средства еще учитывались местными канцеляриями. В процессе создания Пермского наместничества составлялась документация с оброчными угодьями. В 1781–1782 гг. с мельниц, состоявших в распоряжении откупщиков, собиралось 321,105 руб. в год, а с «не на откупу состоящих» – 248,0375 руб. 40 От общей суммы поступлений с оброчных статей (3320,565 руб.) мельничные статьи составили 17,14 %.

В соликамском городовом магистрате периодически искали желающих взять в оброчное содержание мельницы в окрестностях города. В 1783 г. было принято предложение восьми соликамских купцов, а из мещан никто на мельницы не претендовал 41. Многие желающие из купцов являлись бывшими или действующими сотрудниками соликамского городового магистрата (Иван Коршунов 42, Ларион Лапин 43).

Разбогатевшие крестьяне участвовали в экономической жизни городов. В бытность свою крестьянином Василий Баранов совместно с обитателями Пыскорской экономической вотчины получил в оброчное содержание мельницы и лавки («не собственное ево а на общее реченной вотчины всех крестьян всегдашнее содержание вечно оброчные статьи»). Проявив деловые качества, Василий Баранов записался в соликамское купечество, а Чердынский нижний земский суд начал выяснять, в каком состоянии находятся оброчные объекты. Больше всего

Таблица 8

Table 8

Есть сведения о закладной «7119 июля 15-го от соликамского жильца Гаврила Серебреникова к Осипу Софониеву да к Василью Анофриеву в четырех рублях на два наволочка по-женные повыше Никольские мельницы» 46. На Никольскую мельницу около Соликамска как на межевую примету ссылался в закладной 1619 г. крестьянин Федор Черкасов 47. Материалы городовых учреждений сохранили немало историй о передаче мельниц на оброк и сложностях содержания хозяйств.

Первые упоминания о мельницах присутствуют в источниках XVI в. Водяные мельницы применялись не только для приведения в движение мукомольных жерновов, но и для изготовления кож, ткани.

Для начала XVIII в. А. А. Преображенский делает следующее заключение: «Оброк с мельниц был самой крупной статьей в общем сборе оброчных денег с Кунгурского уезда. За вычетом взымаемых с марийцев оброчных денег (70 руб.) доход казны от мельниц Кунгурского уезда составлял не менее 75 % годового оброчного сбора» [Преображенский, 1956, с. 170]. Данный вывод подкрепляется сведениями из приходных книг конца XVII в., изученных автором статьи 48. В Чердынском и Соликамском уездах картина в XVII в. была несколько иная: в первом на оброке числились всего несколько мельниц, в Соликамском уезде были и другие крупные оброчные объекты.

В XVII в. большинство мелких мутовок не записывалось в качестве оброчных в приказной документации. Владельцы крупных объектов могли выплачивать деньги в государственную казну зачетом (соответственно, сведения о мельницах не попадали в документацию). Таким способом происходила индивидуализация оклада (например, платежа стрелецких денег). Личные оклады стрелецких денег в большом размере на посаде Соликамска платили пять посадских семей (в частности, 25 руб. – крупный кожевенник Алексей Антонов Колмогоров с родственниками; 30 руб. – солевар Василий Максимов Ростовщиков) [Устюгов, 1957, с. 200].

Увеличение внимания к мельницам со стороны правительства фиксируется с момента создания специальной канцелярии для учета мельничных сборов. В XVIII в. правительство интересовалось мельницами, посылало нарочных для взятия доимок и контролировало поступление сборов.

После петровских реформ наилучшую статистику по собираемости демонстрируют мельницы в вотчинах Строгановых и собственников в Кунгурском уезде. Со старых объектов (особенно в прошлом принадлежавших церквям) деньги часто состояли в доимке. Наиболее крупные объекты принадлежали наследникам Строгановых, Демидова, жителям посада городов. Церковные мельницы сдавали свои позиции. Среди владельцев – представителей иных народов присутствуют татары, черемисы. Они могли держать мельницы вместе с местными крестьянами. В XVIII в. среди владельцев мельниц упоминаются сотрудники канцеля- рий и магистратов (бывшие и действующие). Крупные мельницы (колесные) с круглогодичным циклом обработки ставились в экономически развитых районах, жители которых занимались производством хлеба. Сопоставление сведений о географии размещения мельниц с размерами платежей в местные органы управления подтверждает обнаруженные в архивных материалах тенденции укрупнения хлебного хозяйства Кунгурского уезда.

Тенденция сокращения количества крупных мельниц для Чердынского уезда наблюдалась в начале XIX в. В 1804 г. на данной территории из 231 мельницы колесных было только 26 [Попов, 1804, с. 110] . Местные жители предпочитали использовать мутовки, а больших строений было менее 10 %.

В начале XVIII в. максимальное число мельничных объектов было обложено обязательным платежом, который составлял в среднем 1,8 % от общего оклада местных воеводской и провинциальной канцелярий. С новых мельниц платежи аккуратно поступали в государственную казну, а владельцы старых оброчных объектов не вносили деньги ввиду естественных причин (смерть хозяина, разрушение мельницы). В делопроизводственных материалах фиксируются ввод в эксплуатацию и постановка на оброк крупных мельниц, особенно на юге Прикамья, где активно развивался хлебный рынок. Продукция прикамского мукомольного производства (мука, крупа) не только продавалась на местных рынках, но и вывозилась в другие уезды.

Список литературы Оброчные мельницы Прикамья в XVII-XVIII веках (социально-экономическая и пространственная перспектива)

- Андриевский А. А. Судьба киевских водяных мельниц // Киевская старина. 1891. № 7. С. 131-133.

- Жгилев В. С. Мельницы в структуре северной деревни XIX - начала XX веков и их отражение в экспозиции музея «Малые Корелы» // Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Архангельск, 2010. С. 83-99.

- Заяц И. С. Архитектура водяных и ветряных мельниц Северо-Западного региона России. История и перспективы сохранения. СПб.: СПбГАСУ, 2012. 316 с.

- Кауфман А. О. Кузнецкие мельницы XVII - начала XVIII вв. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2023. Вып. 10. С. 38-43.

- Климанов С. А. Расширение источниковой базы и новые результаты в изучении писцовых книг Перми Великой 1579 и 1623-24 гг. Часть 1 // Гуманитарные исследования. История и филология. 2023. № 9. С. 15-31.

- Люцидарская А. А. Мельницы сибирского региона в XVII веке как знаки становления и развития мукомольного производства // Баландинские чтения. 2018. Т. 13. С. 457-461.

- Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб.: Книгоиздательство М. В. Пирожкова, 1905. 688 с.

- На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии северно-уральского крестьянства XVII-XX вв. / Отв. ред. В. А. Александров. М.: Наука, 1989. 352 с.

- Пономарев Н. А. История техники мукомольного и крупяного производства. М.: Заготиздат, 1955. 132 с.

- Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь: Тип. губ. правл., 1804. 400 с.

- Преображенский А. А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII - начале XVIII в. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 302 с.

- Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII века. М.: Наука, 1972. 392 с.

- Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. Середина XIX - начало XX века / Гл. ред. С. П. Толстов. М.: Наука, 1967. 358 с.

- Теплоухов А. Ф. К истории мукомольного производства в западной части Пермской губернии // Тр. Пермской ученой архивной комиссии. Пермь, 1915. Вып. 12. С. 264-273.

- Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке: к вопросу о генезисе капиталистических отношений в русской промышленности. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 336 с.

- Фальковский Н. И. Москва в истории техники. М.: Моск. рабочий, 1950. 528 с.

- Черных О. Н., Волшаник В. В. Роль водяных мельниц в воссоздании исторических ландшафтов // Природообустройство. 2017. № 4. С. 47-55.

- Штурм Л. К. Совершенное описание строения мельниц. М.: Сенат. тип., 1782. 54 с.