Общенаучная метафора «живое знание» и проблема значения слова

Автор: Залевская Александра Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы теории

Статья в выпуске: 7, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/146120448

IDR: 146120448

Текст статьи Общенаучная метафора «живое знание» и проблема значения слова

ОБЩЕНАУЧНАЯ МЕТАФОРА «ЖИВОЕ ЗНАНИЕ» И ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Известно, что для различных этапов становления и развития мировой науки характерно использование тех или иных общенаучных метафор, направлявших познавательный процесс в зависимости от определенных обобщенных образов и их закрепления в языковой картине мира (достаточно вспомнить о «машинной» метафоре, долгое время лежавшей в основе механистической трактовки окружающего человека мира и его самого в том числе). В течение ХХ в. сменился ряд общенаучных метафор, оказавших влияние на анализ языковых явлений и в частности на решение проблем лексической семантики. В задачи предлагаемой статьи входит акцентирование внимания на специфике интегративного подхода к значению слова в свете оформления новейшей общенаучной метафоры «живого знания», к которой по сути, хотя и без использования этого термина, неизбежно приходят сторонники различных подходов к анализу языковых явлений в поисках базы для разработки лингвистической теории большой объяснительной силы. Поэтому здесь представляется достаточным лишь эскизно наметить общее направление динамики общенаучных метафор и констатировать неизбежность интегративного подхода к языку с отсылкой к работам, в которых эти вопросы обсуждаются более подробно.

Прежде всего следует отметить, что намеченный круг вопросов полезно рассматривать через призму общего поступательного движения от единой науки – философии – к дисциплинарной специализации (дифференциации) наук, что в свою очередь привело к осознанию насущной необходимости объединения наук в общих для них целях.

В предисловии к книге [18: 6] отмечается, что стремление к реинтеграции дисциплин было настолько же закономерным, как и стремление к их дифференциации, поскольку, например, в гуманитарных науках стал создаваться фрагментарный образ человека1; при этом особо подчеркивается, что именно когнитивная наука «сплотила различные дисциплины, предложив современное видение проблемы человека» [Ibid.]. Однако еще до появления этой науки мощный импульс для реинтеграции наук был дан кибернетикой, заставившей увидеть в новом свете мир и человека в нем (см. подобнее: [9: 14]). Так, междисциплинарный семинар по психолингвистике в г. Блумингтон (США, 1953 г.) объединил специалистов в различных об- ластях науки о человеке: лингвистики, психологии, этнографии, теории культуры, семиотики, теории обучения языку и др. Это было важным подготовительным этапом для «когнитивного поворота», о чем не следует забывать тем, кто завышает роль идей Н. Хомского в становлении когнитивной науки. К тому же на современном этапе подлинной интеграции наук о человеке еще не произошло, желаемое лишь принимается за действительное, ибо для построении теории интегративного типа необходима реализация серьезных междисциплинарных программ, способных обеспечить выход на новый уровень теории высокой объяснительной силы. В публикации [11] мною прослеживается общее направление поступательного движения от единой науки через ее дисциплинарную дифференциацию и трехэтапную реинтеграцию к подлинной интеграции и приводится таблица, с помощью которой акцентируется внимание на переходе на новую систему координат как условии подлинной интеграции наук о человеке. Это чрезвычайно важный момент, поскольку для перехода науки на новый уровень ее развития становится необходимым отказаться от некоторых привычных постулатов, уже ставших «научными предрассудками», которые заставляют цепляться за «узаконенные» схемы мышления и видения фактов, их графического представления и т.д. и т.п. Можно предположить, что в недалеком будущем грядет пересмотр по меньшей мере некоторых базовых положений гуманитарных наук в связи с интеграцией наук и учетом результатов разностороннего изучения человека как предмета естественнонаучного познания (в качестве примера возможного приложения естественнонаучных метафор к исследованию языковых явлений см. статью [35] и ее обсуждение в [11]).

Имеющее место в гуманитарных науках возрастание роли субъекта познания (что находит отражение в принятом лингвистикой принципе антропоцентризма) требует максимального фокусирования на языке как достоянии пользующегося им человека , включенного в определенное физическое и социальное окружение и переживающего процесс познания и его продукты при постоянном взаимодействии чувственного, рационального и эмоционального аспектов функционирования индивида как целостности, которую нельзя «препарировать», что, к сожалению, делается при отрыве языка от других психических процессов и при игнорировании постоянного взаимодействия тела, разума, природы и общества. Это ведет к необходимости перенесения фокуса внимания на психологический статус знаний (в том числе – знания языка) как достояния индивидуального сознания и подсознания, базу для которого обеспечивает взаимодействие чувственного, рационального и эмоционального переживания многогранного опыта человека как представителя вида и как личности.

Проблему такого статуса знаний рассматривает А.А. Леонтьев [22], ставящий вопрос: какова функция знаний в деятельности человека и как они связаны с другими компонентами такой деятельности? Ответ на этот вопрос дается с опорой на теорию деятельности А.Н. Леонтьева: «Знания – ориентиры в мире, необходимые, чтобы уметь ЖИТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ в этом мире» [Op. cit.: 350]. При этом используются два базовых понятия: «ориентировочная основа» и «образ мира». Именно образ мира выступает в качестве фундаментальной ориентировочной основы любой деятельности; он формируется (синтезируется) из двух источников: из опыта социальной группы, этноса или всего человеческого рода, принятого и инте-риоризованного каждой отдельной личностью, и из деятельности самой личности в окружающем мире, в реальности материальных и идеальных предметов [Op. cit.: 334]; образ мира личности трактуется (по А.Н. Леонтьеву) как система предметных значений, отображенная в сознании человека.

В работе А.А. Леонтьева [24] отмечено, что при оперировании понятием «образ мира» часто имеют место два существенных упрощения. Первое из них связано с отождествлением образа мира и образа мироздания. А.А. Леонтьев так понимает образ мира :

«Образ мира – это предметное обобщение текущих взаимоотношений человека и мира, частью которого он является. Конечно, это обобщение есть процесс и механизм “остановки” текущего мира – но эта “остановка” носит временный, относительный характер. В процессе деятельности человек все время вносит коррективы в наличный образ мира; образ мира постоянно находится в развитии, потому что он … выступает как ориентировочная основа деятельности, которая также непрерывно развивается, а развитие деятельности требует развития ее ориентировочной основы. Здесь очень хорошо подходит метафора “скачка” у Л.С. Выготского – действительно, психика “скачкообразно” следует за изменениями реальности. При этом образ мира не носит – или не обязательно носит – сознательного, а тем более рефлексивного характера. Более того, если согласиться с А.Н. Леонтьевым в том, что сознание имеет “глубину”, что возможны различные уровни осознания, отношение между которыми имеет системно-динамическую природу (актуальное осознание, сознательный контроль и т.д.); если принять положение, что в процессе взаимодействия с миром сознание и внимание человека все время “дрейфует” в пространстве воспринимаемых предметов, – то в каждый данный момент лишь определенный фрагмент образа мира может оказываться сознательным (в смысле актуального осознания)» [Op. cit.: 70–71].

Определив образ мира как сочетание: (а) отображения в превращенной форме предметной реальности мира, существенной для социума; (б) превращенной формы социальной деятельности в этом мире; (в) знаков (слов и вообще фактов культуры) и (г) личностного смысла как отношения личности к предметным значениям, А.А. Леонтьев особо подчеркивает принципиальную многослойность образа мира во временном плане.

«В нем есть компоненты, по существу неизменные в течение всей жизни человека. Есть то, что константно относительно сиюминутного отношения человека и мира, но развивается и изменяется с развитием и изменением сознания и личности конкретного человека. Есть то, что меняется за краткие (относительно биографии человека в целом) временные отрезки – мой образ мира сегодня в чем-то иной, чем полгода и даже два месяца назад. И есть то, что существует только здесь и сейчас и уйдет с изменением конкретной деятельности и конкретного переживания» [Op. cit.: 73–74].

В то же время образ мира многослоен и в отношении его соотнесенности с социумом – от единства культуры, через единство языка и ближайшую среду жизнедеятельности (семью, друзей, сотрудников) до того, что «именно и только мое» [Op. cit.: 74].

Образ мироздания отличается от образа мира по нескольким параметрам, в том числе «образ мироздания – в отличие от образа мира – выступает как система “чистых” значений, а не как система личностных смыслов: он имеет – по М.М. Бахтину – “отвлеченно-единое”, а не “конкретноединственное” бытие» [Op. cit.: 71]. Обратим внимание на то, что, скорее всего, именно эта характеристика определяет существенные различия между часто смешиваемыми (отождествляемыми) понятиями образа мира у индивида и языковой картиной мира, закрепляющей принятый этнокультурой образ мироздания как одно из проявлений знания «обыденного».

Второе существенное упрощение, на которое указывает А.А. Леонтьев, «состоит в том, что образ мира (именно образ мира, а не образ мироздания) “построен” якобы из значений (пусть предметных), а не из личностных смыслов» [Ibid.]. При обосновании этого положения А.А. Леонтьев приводит несколько цитат из книги А.Н Леонтьев А.Н. «Философия психологии» (1994) и делает следующие выводы:

«… смысл есть не абстрактная категория действительности, но и не чисто субъективная, субъективно-объективная категория. Это всегда смысл предмета для субъекта. Он развивается – от биологического (инстинктивного) к сознательному смыслу. Это развитие происходит на основе появления общественного отношения к действительности и в связи с появлением значений. Смысл есть то, что позволяет человеку и человечеству интегрировать все три главные образующие процесса развития: деятельность, культуру (язык, систему знаков) и личность. Ибо только смысл как “отношение к значению” (или к предмету как значению, к предметному значению) позволяет отдельному человеку выступать как источник инноваций в отношениях человечества и мира, то есть, в конечном счете, обеспечивать поступательное развитие системы “человек – мир”…» [Op. cit.: 72–73].

Особо останавливаясь на образе мира ребенка, А.А. Леонтьев (вслед за Э.В. Ильенковым) разграничивает типичное для школьного обучения вербальное знание (при этом вместо использования языка в качестве средства познания мира мир выступает как средство для усвоения и фиксации словесных, вербальных формул) и реальное усвоение знания в ходе личного опыта. Это хорошо согласуется с дидактическими размышлениями Л.С. Выготского о различии между формируемыми в ходе школьного обучения научными понятиями и спонтанными (житейскими) понятиями, которые ребенок далеко не сразу может осознать и раскрыть в словах: в школьном обучении усваиваются не понятия, а слова :

«В сущности говоря, этот способ обучения понятиям и есть основной порок всеми осужденного, чисто схоластического, чисто словесного способа преподавания, заменяющего овладение живым знанием усвоением мертвых и пустых вербальных схем» [5: 5].

А.А. Леонтьев [22] особо подчеркивает следующее:

« Образ мира у ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания ДЛЯ МЕНЯ : это МОИ знания. Это не МИР ВОКРУГ МЕНЯ : это мир, ЧАСТЬЮ которого являюсь и который так или иначе ПЕРЕЖИВАЮ И ОСМЫСЛЯЮ ДЛЯ СЕБЯ . Согласно концепции “образа мира”, разработанной А.Н. Леонтьевым, этот “образ мира” построен не из абстрактных значений , а из личностных смыслов . Проще говоря, он одновременно является и образом мира, и образом нашего отношения к миру, нашего переживания мира . Мы пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим переживанием» [Op. cit.: 349].

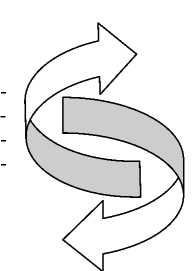

Все сказанное А.А. Леонтьевым об особенностях образа мира ребенка в равной мере относится и к образу мира взрослого, т.е. составляет принципиальную особенность знания как достояния индивида. Этот вопрос рассматривается в книге [7], где разграничиваются два вида коллективного знания: КЗ 1 – cовокупное коллективное знание / переживание как достояние лингвокультурной общности и КЗ 2 , отображающее лишь «зарегистрированную» в продуктах деятельности часть коллективного знания, традиционно отождествляемую и с КЗ 1 , и с индивидуальным знанием – ИЗ, т.е. с перцептивно-когнитивно-аффективным образом мира у индивида. Взаимоотношения между двумя видами коллективного знания и знанием индивидуальным представлены на рис.1, где двунаправленные стрелки указывают на постоянные связи между КЗ 1 , КЗ 2 и ИЗ. В названной книге подчеркивается, что ИЗ является достоянием личности , поэтому в дополнение к тому, что образ мира как единая (вербально-невербальная) информационная база формируется по законам психической деятельности человека как вида и под контролем социума, имеет место постоянное эмоциональнооценочное переживание знания с позиций «для меня - здесь - сейчас».

КЗ 1 КЗ 2

|

Совокупное коллективное знание / переживание как достояние лингвокультурной общности |

«Зарегистрированная» в продуктах деятельности часть коллективного знания ИЗ Индивидуально личностное, эмоциональнооценочное знание / переживание как достояние субъекта познавательной, комму- 23 |

никативной и прочей деятельности ( перцептивно-когнитивно-аффективный «образ мира» у индивида )

Рис.1

Обсуждение и дальнейшее развитие отображенных с помощью рис.1 представлений содержится в статье И.Л. Медведевой [28], где особо подчеркивается недопустимость смешения ИЗ с частью КЗ 1 , кодифицированной в таких источниках, как словари, справочники и энциклопедии. Уточняется также, что мало представлять себе ИЗ как хранящееся в человеческой голове – голове не конкретного лица, а представителя биологического вида, включенного в некоторую этническую, половозрастную и социальную группу: «для актуализации знания недостаточно только головы – необходимо, чтобы живая, мыслящая голова была на плечах, при теле, и это тело вместе с сознанием участвовало в жизни общества» [Op. cit.: 58]. И.Л. Медведева наиболее подробно останавливается на особенностях КЗ 1 , проводя аналогию с образом семиосферы, который фигурирует в книге В.П. Зинченко [15: 128].

ИЗ в трактовке, которая была предложена в [7], изначально понимается как живое знание , в котором только условно (в чисто научных целях) можно пытаться разграничить: (а) языковое знание и (б) знание о мире, (в) знание / переживание понятности и (г) отношение к знанию (как социально принятое, так и обусловленное личностным опытом), отделить (д) актуально сознаваемое от (е) выводного знания различных уровней развертывания и т.д. В реальной жизнедеятельности человека все названные и другие характеристики знания функционируют в едином ансамбле, слаженная работа которого обеспечивает требуемый эффект.

Следует отметить, что проблема живого знания рассматривалась рядом авторов. Становятся все более частыми ссылки на книгу С.Л. Франка «Живое знание» (1923), на ряд работ Г.Г. Шпета (см. библиографию в [16: 206]); детальное обсуждение этой проблемы имеет место в книгах В.П. Зинченко (например, [15; 16]), в работах И.Л. Медведевой (например, [27]) и др. В.П. Зинченко особо подчеркивает:

«Живое знание отличается от мертвого или ставшего знания тем, что оно не может быть усвоено, оно должно быть построено . Построено так, как строится живой образ, живое слово, живое движение, живое, а не мертвое, механическое действие» [15: 27. – Курсив мой. – А.З.].

Рассматривая особенности живого знания, В.П. Зинченко указывает, что оно всегда пристрастно и включает знание о субъекте знания, т.е. о себе самом; принципиально неполно, открыто, трудно доказуемо; одним из его признаков является целостность, «схватываемая» непосредственно; бывшее живым знание может «окостеневать», становиться мертвым, и т.д.

В «Большом психологическом словаре» [2: 177] уточняется, что живое знание представляет собой «соцветие разных знаний», своего рода интеграл.

Некоторые авторы не пользуются термином «живое знание», но по сути описывают его в разных ракурсах (см., например, понятие «живого движения» как «функционального органа» у Н.А. Бернштейна [1]; модель образа сознания, предложенную Ф.Е. Василюком [3]). М.А. Холодная [32] в связи с решением задачи обогащения когнитивного опыта учащихся в целях интеллектуального воспитания личности в условиях современного школьного образования фактически говорит о способах формирования живого знания : словесно-символическом, визуальном, предметнопрактическом, чувственно-сенсорном; при этом указывается: «Понятийные психические структуры – это интегральные когнитивные образования: их психическим материалом являются три модальности опыта – словесноречевая, визуальная и чувственно-сенсорная» [Op. cit.: 226]; «Утверждение, что понятийное мышление оперирует “отвлеченными сущностями”, конечно же, не более чем метафора» [Op. cit.: 122], а «эйдосы» (запечатленные, сохраненные во всех деталях образы предметов после прекращения их восприятия) – «это интуитивные визуальные схемы, в которых отображены инварианты чувственно-конкретного и предметно-смыслового опыта человека и которые не всегда могут быть выражены в терминах словесных описаний» [Ibid.].

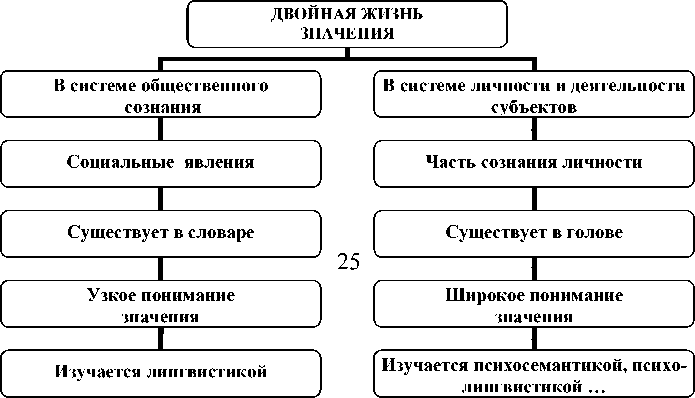

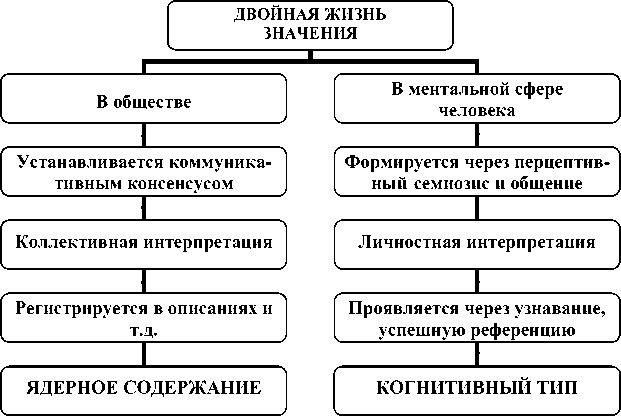

Рассмотрение значения слова с позиций концепции живого знания, т.е. в качестве достояния пользующегося языком индивида, требует прежде всего разграничить особенности функционирования значения как ИЗ и как КЗ (см. выше). Традиционно исследованию подвергается то, что на рис.1 обозначено как КЗ 2 , по умолчанию отождествляемое и с КЗ 1 , и ИЗ. В то же время разные авторы справедливо указывают на двойную жизнь значений и сопоставляют особенности каждой из выделяемых ипостасей этого сложного феномена. Так, А.А. Леонтьев, вслед за А.Н. Леонтьевым, делает акцент на двойной онтологии значений: «… значение существует для субъекта в двойственном виде: с одной стороны, это объект его сознания , с другой – способ и механизм осознания» [23: 316]; двойная жизнь значений увязывается с их вхождением в весьма различающиеся системы – социальную и личностную (см. рис. 2, построенный мною по [23: 316]).

Рис. 2

Развитие представлений о двойной жизни значений приводит к разграничению того, что описывается в лингвистике как имеющее место в системе языка, и того, что лежит за словом в индивидуальном сознании и подсознании, обеспечивая взаимопонимание при общении, и исследуется психолингвистикой при трактовке языка как средства познания и общения, а слова – как инструмента, посредством которого реализуется «выход» индивида на образ мира во всем богатстве его объектов, связей и отношений и на эмоционально-оценочное отношение к этому миру.

Следует особо подчеркнуть, что мировая наука неизбежно приходит к признанию невозможности более не замечать различий между значением, описываемым с позиций логико-рационального подхода, и значением, реально функционирующим у человека. Весьма показательно, что мимо этого не может пройти и семиотика. Так, книга Умберто Эко [33] фактически посвящена именно особенностям естественного семиозиса . В частности, У. Эко обсуждает и проблему двойственной жизни значений (хотя он это так не называет), см. схему на рис.3, построенную мною по [33: 136–139].

Рис.3

У. Эко обращает внимание на неоднозначность термина «значение» и предлагает разграничить понятия «ядерного содержания» (Nuclear Content) и «когнитивного типа» (Cognitive Type), понимая под первым значение как социальный, а под вторым – значение как ментальный феномен (см. подробно: [Op. cit.: 136–139]) и противополагая их как (а) общественное и личностное, (б) базирующееся на коммуникативном консенсусе («значение по соглашению, договору») и на перцептивном семиозисе и общении, (в) первое можно «увидеть» и «потрогать», а о втором можно судить только посредством узнавания, идентификации, успешной референции и т.д. У.Эко на наглядных примерах прослеживает особенности формирования значения слова у индивида на основе перцептивного семиозиса и через вербальное описание, показывает необходимость взаимодействии обоих путей (ср. с разграничением «знания по знакомству» и «знания по описанию» у Б. Рассела [30]). В более поздней публикации в жанре художественного произведения У. Эко [34] далее развивает эти идеи, показывая различия между тем, что он называет paper memory (почерпнутым из разных источников знанием о чем-то), и опытом познания, действительно пережитым индивидом как личностью; подчеркивается необходимость постоянного взаимодействия между знанием и его личностным переживанием.

Двойственная жизнь значений слов проявляется и в функциях слова в процессах познания и общения.

А.Р. Лурия, считавший слово «не только орудием познания, но и средством регуляции высших психических процессов» [26: 115], в качестве основной функции слова назвал его предметную отнесенность , соотносимую с референтной функцией . Заметим, что референтную функцию слова вообще принято называть основной (для ряда авторов она остается не только основной, но и фактически единственной заслуживающей внимания). Рассмотрение истории этого вопроса, в течение долгого времени обсуждавшегося в философии, лингвистике, семиотике, не входит в наши задачи. Актуальным представляется акцентирование внимания на том, что при психолингвистическом подходе к этому вопросу суть самого понятия референции должна быть уточнена: следует разграничить референцию в языке , референцию в речи и референцию в индивидуальном сознании (и подсознании!); см. подробное обсуждение: [10].

В работе [7] рассматривается несколько функций значения слова, которые приводятся ниже.

Прежде всего речь идет об идентифицирующей функции слова, двойственность которой проявляется как в качественном, так и в количественном отношениях. В процессах восприятия речи (устной или письменной) необходимо опознать: (1) словоформу как таковую и (2) слово как значимую единицу языка. Последнее реализуется через соотнесение значения слова с индивидуальным образом мира, т.е. то, что регистрируется в словарях и других источниках как значение слова, выступает в качестве средства выхода на психологическую структуру значения, при этом срабатыва- ет механизм глубинной предикации, посредством которого индивид констатирует (для самого себя), что значимая единица языка понятна, понята правильно и т.д. В таком случае двойственность относится к составляющим процесса оперирования общепринятым значением и в отличие от традиционных представлений учитывает дополнительные «шаги», поскольку «предметная отнесенность», как и «категориальное значение» (о категориальном значении как выполняющем абстрагирующую, обобщающую и анализирующую функцию слова см.: [26: 42]), может реализоваться только на этом – более «глубоком» – уровне.

Другой аспект двойной жизни значений проявляется в его двойственной медиативной (посреднической) функции с различающимися следствиями: (1) значение слова обеспечивает взаимопонимание между общающимися людьми, а значит, должно быть «объективным», системноязыковым; (2) поскольку базу для взаимопонимания составляет соотнесение индивидуальных образов мира, системно-языковое значение должно быть преломлено через призму разностороннего индивидуального опыта, средством доступа к которому выступает слово. Таким образом, двойственность медиативной функции значения слова проявляется через ее двунаправленность: условно говоря, «вовне» и «вовнутрь», т.е. разграничиваются жизнь слова «для всех» и «для меня».

Двойственная регулятивная функция значения дает возможность: а) выделить в индивидуальном опыте, континуальном и многомерном по своей природе, определенные интервальные условно-дискретные фрагменты и их связи как соотносимые с психологической структурой значения слова с позиций взаимодействия внешнего и внутреннего контекста; б) соотнести выделяемый фрагмент опыта с коллективным языковым знанием для проверки соответствия между задуманным и реализуемым при продуцировании речи или между воспринимаемым и понимаемым.

Синтезирующая функция значения слова обеспечивает опору на множественные выводные знания (энциклопедические и языковые) при взаимодействии двух аспектов такого синтеза: языковые знания направляют актуализацию ситуаций, их составляющих, признаков последних и т.д., а те в свою очередь подкрепляют или заставляют уточнить вовлекаемые языковые знания. Речь здесь идет о «смысловом поле» слова, см., например, [26: 39–41; 23: 280–284], ср. с широкой трактовкой смыслового поля в работах А. Менегетти (например, [29]).

Прогностическая функция направляет встречное конструирование возможного развития обозначаемой словом ситуации на базе всего идентифицированного и синтезированного и при акцентировании внимания на том, что оказалось (или кажется) актуальным в текущий момент времени. Особую роль эта функция слова играет в процессах метафоризации, позволяя увидеть некоторый объект (действие и т.д.) в особом ракурсе.

В более поздних по сравнению с [7] публикациях к приведенному перечню добавлены рефлексивная и знаковая функции значения слова. Пер- вая из них заключается в выведении на «табло сознания» тех или иных аспектов формы или значения, что имеет место в случаях самоисправлений, затруднений в оформлении мысли или непонимании при общении, решении разного рода «языковых задач», не говоря о ситуациях исследовательской работы над словом, мук творчества писателей и поэтов и т.п. Следует особо подчеркнуть, что хотя мы говорим о функциях значения слова, все называемые в этой связи процессы и их продукты имеют место у пользующегося словом индивида, т.е. абстрагирует, анализирует, синтезирует не значение как таковое, само по себе: за ним только закреплены зафиксированные в коллективном знании (национально-культурной памяти) соответствующие процессы и их продукты. В этом и проявляется знаковая функция слова и его значения.

Этот перечень остается открытым. Можно было бы также детализировать идентифицирующую функцию с учетом необходимых для ее реализации процессов анализа, категоризации, абстрагирования и т.д. Следует особо подчеркнуть, что все названные (и другие возможные) функции слова и его значения в реальности взаимосвязаны и трудно различимы, их можно только условно разграничить как продукты логико-рационального научного анализа.

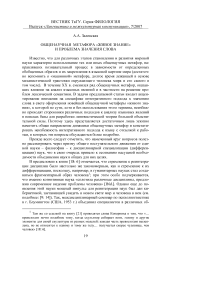

Обратим внимание на то, что такие функции значения, как синтезирующая и прогностическая, позволяют выходить за пределы непосредственно данного (далеко за «линию горизонта»); это отображает спиралевидная модель идентификации слова и понимания текста, предложенная в книге [6], представленная на рисунках в ряде более поздних работ (см., например, [8; 9]) и имеющая вид спирали, «раскручивающейся» в двух направлениях – в прошлое (опора на разносторонний опыт познания и общения) и в будущее (прогнозирование возможной развертки ситуации и вытекающих отсюда следствий). Эта модель была разработана почти 20 лет тому назад, поэтому следует внести в нее следующее уточнение: обозначение «картина мира» должно быть заменено на «образ мира», поскольку за это время произошло размежевание терминов «языковая картина мира» и «образ мира» в психолингвистической трактовке. Сама схема сохранена в [12] как попытка: (1) акцентировать внимание на преломлении всего, что входит в сферу деятельности субъекта, через имеющийся у него образ мира; (2) показать постоянное воздействие факторов внешнего и внутреннего контекста; (3) отобразить изначальную взаимосвязь между опорой на прошлый опыт и прогнозированием последующего (в том числе – по линиям и языковых, и энциклопедических знаний); (4) указать на возможность различной «глубины» раскрутки гипотетической спирали (до условной «линии горизонта», достаточной на каждый текущий момент для решения той или иной задачи, например, для достижения консенсуса при общении); (5) подчеркнуть (посредством изображения ряда горизонтальных плоскостей – условных «срезов») наличие множественных связей (посредством двунаправленных стрелок на примерах таких плоскостей) на любом уровне глубины процесса идентификации слова.

При разработке теории значения с позиций концепции живого знания представляется полезным обратиться к модели образа сознания, предложенной патопсихологом Ф.Е. Василюком [3]. При анализе эмпирического материала он обнаружил, что, употребляя традиционные термины, исследователь попросту наклеивает на факты «нормативно-оценочные этикетки, которые не способны содержательно охарактеризовать внутреннюю суть явлений, а нужны лишь для того, чтобы рассортировать их по заранее заготовленным ячейкам с надписями...» [Op. cit.: 5].

В целях первичной интерпретации экспериментальных фактов с опорой на психологическое смысловое поле как пространство деятельности и сознания Ф.Е. Василюк обратился за языком описания к теории деятельности А.Н. Леонтьева. В работе А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» [25] выделены три «образующие» сознания: личностный смысл, значение и чувственная ткань, однако выяснилось, что «в некоторых случаях эти понятия позволяют довольно точно описать экспериментальные факты, но сплошь и рядом возникает впечатление, что они подходят к фактам почти вплотную, уже вот-вот готовы прикоснуться к ним, но никак не могут ухватить их суть» [3: 6]. Ф.Е. Василюк объясняет это тем, что А.Н. Леонтьев рассматривает чувственную ткань как некое впечатление, как некий чувственный отпечаток предметного мира, порождаемый в практическом взаимодействии с внешним предметным миром и выполняющий функцию придания чувства реальности сознательным образам; это материал, из которого строится перцептивный образ, не обладающий спонтанной активностью и внутренней осмысленностью, поскольку осмысленность образа вносится в него значениями, а не чувственностью (т.е. значения бесчувственны, чувственность незначима). Такая трактовка чувственной ткани является недостаточной, поскольку она фиксирует только часть, только аспект той реальности, которая в целом заслуживает имени «чувственная ткань». Анализ эмпирических фактов показывает:

«… у испытуемого чувственная ткань – не пришедшее извне впечатление, а поднимающаяся изнутри чувственность; она не послушный материал для образа, а бурлящая магма, рождающая формы и мысль; ей нет дела до придания реальности картине мира, поскольку она феноменологическая реальность» [Op. cit.: 7].

Ф.Е. Василюк выдвигает гипотезу, согласно которой чувственная ткань образа является многомерной субстанцией, для измерения которой оказывается необходимым модифицировать принятое в теории деятельности представление об образе сознания. Поскольку сознание человека и отдельные образы сознания детерминируются внешним миром, внутренним миром человека, культурой и языком, он предлагает модель образа сознания – «психосемиотический тетраэдр». В этой модели внешний мир представлен предметным содержанием, внутренний мир – личностным смыс- лом, культура – значением, а язык – словом. Каждый из названных «узлов» образа трактуется автором как «пограничная сущность, одной стороной обращенная к объективно существующей реальности (внешнего мира, внутреннего мира, языка, культуры), а другой – к непосредственной субъективности; все же вместе эти узлы задают объем, в котором пульсирует и переливается живой образ». Этот объем заполнен «живой, текучей, дышащей плазмой чувственной ткани. Чувственная ткань живет, движется в четырехмерном пространстве образа, задаваемом силовыми полями его узлов, и, будучи единой, она вблизи каждого из полюсов как бы уплотняется, концентрируется, приобретает характерные для данного измерения черты» [Op. cit.: 8]. Таким образом, в обсуждаемой модели не только учитывается двойная жизнь значений, но и дается объяснение фундамента самого существования значений как живого знания. Подчеркнем указание Ф.Е. Василюка на то, что «Любой образ, даже образ, связанный с самой абстрактной идеей, всегда воплощен в чувственном материале, его всегда “исполняет” целый ансамбль осознаваемых и неосознаваемых телесных движений и чувствований» [Op. cit.: 16].

Ф.Е. Василюк отмечает, что в его модели образ сознания имеет не три образующих (значение – личностный смысл – чувственная ткань), а пять измерений : четыре из них (значение, предмет, личностный смысл, знак) «являются своего рода магнитными полюсами образа. В каждый момент силовые линии внутренней динамики образа могут направляться по преимуществу к одному из этих полюсов, и возникающим при этом доминированием одного из динамических измерений создается особый тип образа» [Op. cit.: 18]. В качестве пятой образующей сознания Ф.Е. Василюк рассматривает чувственную ткань, но не как стоящую в ряду «значение – личностный смысл – чувственная ткань», а как особую внутреннюю «составляющую» образа как представительницу тела, представителя мира человеческого тела в образе сознания . Ф.Е. Василюк подчеркивает:

«Образ предстает перед нами не как внешняя по отношению ко всем этим мирам сущность, извне со стороны детерминируемая ими, а как часть каждого из них, как их интеграл, как их интерференции, “голограмма”, в которую вливаются волны и энергии всех этих миров, не сливаясь в аморфную массу, но и не оставаясь отдельными, а входя в такое единство как отдельные голоса в многоголосье» [Op. cit.: 18].

Фактически Ф.Е. Василюк затронул широкий круг фундаментальных проблем, которые оказываются в центре внимания современной мировой науки. К числу таких проблем относится, в частности, связь между телом и разумом человека. Следует особо подчеркнуть, что модель Ф.Е. Василюка хорошо согласуется с трактовкой живого знания в работах В.П. Зинченко, по мнению которого в живом знании слиты значение и смысл при взаимодействии чувственной и биодинамической ткани сознания, знания и пере- живаемого отношения к нему (см. [14; 15], а также обсуждение этой проблемы в работах [17; 27; 31]).

Сказанное выше представляется достаточным для следующих основных выводов.

Во-первых, базовая общенаучная метафора «живое знание» отвечает общей тенденции развития мировой науки и хорошо согласуется с принципиальными характеристиками психологической структуры значения слова.

Во-вторых, разработка теории значения слова как живого знания требует рассмотрения языка как достояния пользующегося им индивида – субъекта процессов познания и общения, представителя вида и личности, включенной в определенные физические и социальные отношения; такой подход к общей теории языка актуален в свете задач современных наук о человеке2.

В-третьих, для разработки новой теории языка в целом и теории значения слова в частности необходим интегративный подход, продукт которого не может быть суммой постулатов и результатов исследований в ряде наук о человеке, подобно тому как значение высказывания не является простой суммой значений составляющих его слов, но «магически» возникает как итог сложного взаимодействия того, что лежит за словами в сознании и подсознании воспринимающего это высказывание индивида.