Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации

Автор: Сорокина Наталья Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор ключевых проблем, препятствующих устойчивому социально-экономическому развитию Российской Федерации в территориальном аспекте. Состав исследуемых проблем определен действующей «Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Предложен подход к их классификации исходя из специфики проблемной области и содержания, а также характера взаимосвязи друг с другом. Особое внимание уделено изучению общесистемных проблем пространственного развития Российской Федерации. Аргументировано, что ведущей, до сих пор до конца не решенной общесистемной проблемой выступает высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства. Показано, что в последние годы региональное развитие стало более сбалансированным, хотя различия между макрорегионами (федеральными округами) по динамике экономического развития все еще сохраняются. Сделано заключение, что при переходе на субфедеральный уровень проблема неоднородности социально-экономического развития регионов России обостряется, прежде всего речь идет о «разрывах» в уровне жизни населения сельских и городских территорий. Особой проблемой определено несбалансированное пространственное развитие крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций по сравнению с остальными регионами и муниципальными образованиями. Сделано предположение, что в обозримой перспективе крупнейшие городские агломерации столкнутся с проблемой негативного влияния ускоренного развития «ядра» на сбалансированное территориальное развитие. Аргументировано, что недостаточное количество центров экономического роста в Российской Федерации во многом обусловлено низким уровнем комфортности городской среды в большинстве городов, в том числе в крупных и крупнейших городских агломерациях.

Стратегия пространственного развития, межрегиональная дифференциация, общесистемная проблема, агломерация, качество городской среды, социально-экономическое развитие, регион, уровень жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/149131963

IDR: 149131963 | УДК: 332.133.22 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.1.1

Текст научной статьи Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации

Цитирование. Сорокина Н. Ю., 2020. Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 1. С. 4–15. DOI:

Постановка проблемы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. (далее – Стратегия) утверждена Правительством РФ в феврале 2019 г. [Распоряжение Правительства РФ ... , 2019]. На сайте разработчика Стратегии – Министерства экономического развития Российской Федерации отмечено, что Стратегия призвана стать «проекцией» социально-экономических приоритетов развития на территорию, оценить сложившуюся систему расселения в Российской Федерации, дать предложения по ее гармонизации.

Стратегия, так же как в свое время ее проект, до сих пор активно обсуждается в научной и экспертной среде. Авторитетные российские исследователи – специалисты по пространственной и региональной экономике высказывают свое мнение относительно ключевых приоритетов пространственного развития, провозглашенных Стратегией, а также механизмов их реализации, и их оценки не всегда носят «одобряющий характер». Следует отметить, что у исследователей не вызывает дискуссии тезис о том, что в Российской Федерации, как в любой значительной по площади стране, общественное развитие имеет специфический территориальный аспект. «Камнем преткновения», на наш взгляд, является вопрос о том, какая модель развития – «агломера- ционная» или «пространственная» – является предпочтительной для России.

Авторитетные российские и зарубежные исследователи проблем и перспектив региональной социально-экономической динамики используют постулаты ставшей сегодня уже классической теории полюсов (центров) роста для обоснования приоритетных направлений государственной политики сбалансированного пространственного развития. Один из ее основателей Ж. Буд-виль еще в прошлом веке утверждал, что в качестве полюса роста целесообразно рассматривать региональный центр экономической активности, в котором органично объединяются пространственный и функциональный аспекты развития.

В своих работах Ж. Будвиль доказал, что у центра роста функциональный аспект превалирует над территориальным: полноценным центром роста становится способная к самостоятельному развитию территория, обеспечивающая экономическую активность в зоне своего влияния. Идеи Ж. Будвиля развил в своих работах П. По-тье, предложивший на методологическом базисе теории полюсов роста концепцию осей развития, в соответствии с ключевыми положениями которой импульсы экономической динамики передаются от центра к периферии по транспортным магистралям и сетям. Эффект поляризации пространства вызывает в этом случае рост транспортных потоков и обслуживающей их ин- фраструктуры, способствующий сглаживанию социально-экономических различий между центром и периферией. Результатом указанных процессов является устойчивый экономический рост территории и страны в целом [Гусейнов, 2014].

Следует отметить, что теория полюсов роста имеет ряд «слабых мест». Так, Т. Виторитц [Vietorisz, 1971] в своих работах предупреждает, что концентрация капитала в отдельных географических центрах роста может привести к сокращению объемов капиталообразования по стране в целом. В результате пространственная структура государства может трансформироваться в направлении усиления контраста между столицей и перенаселенными крупными городами (районами) и слабозаселенной остальной территорией, а проблема межрегионального неравенства – усилиться.

Есть критики данного подхода и среди российских исследователей. Так, В.А. Шамахов и Н.М. Межевич справедливо, на наш взгляд, утверждают, что создание опорных центров – предельно дорогая задача, требующая масштабных, уникальных по затратам государственных усилий [Шамахов, Межевич, 2019] и финансовых вложений. Н.Н. Михеева ставит под сомнение тезис о преимуществе крупных городов с точки зрения эффективности производства и темпов экономического роста [Михеева, 2018]. Действительно, урбанизация способствует росту национальной экономики только в случае, если она обеспечивает развитие и реализацию социальноэкономического потенциала каждой территории независимо от ее размера и месторасположения.

Методический подход к анализу проблем пространственного развития Российской Федерации

В Стратегии названы 14 основных проблем пространственного развития Российской Федерации. На наш взгляд, представленный перечень в целом отражает наиболее актуальные проблемы, препятствующие сбалансированному пространственному развитию России. Между тем перечисленные в Стратегии проблемы могут быть объединены в две группы: общесистемные и локальные проблемы исходя из специфики их проблемной области и содержания, а также характера взаимосвязи друг с другом.

В отношении общесистемных проблем может быть сформирована иерархия проблем, отражающая их соподчиненность по отношению друг к другу, что позволяет выделить ведущую проблему и конкретизировать состав проблем, связанных с ней (рис. 1).

Высокий уровень межрегионального экономического неравенства

-

• значительное отставание по ключевым показателям социальноэкономического развития от среднероссийского уровня части субъектов Российской Федерациии, имеющих геостратегическое значение

-

• существенные внутрирегиональные различия по уровню социальноэкономического развития, в том числе отставание уровня жизни населения сельских территорий от уровня жизни городов

-

• несбалансированное пространственное развитие крупных и крупнейших городских агломераций

Недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения ускоренного экономического роста Российской Федерации

-

• высокая доля малопроизводительных и низкотехнологичных производств в структуре экономик субъектов Российской Федерации

-

• низкий уровень предпринимательской активности за пределами крупных и крупнейших городских агломераций

-

• низкий уровень комфортности городской среды в большинстве городов

Рис. 1 . Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации

Примечание . Составлено по: [Распоряжение Правительства РФ ... , 2019].

Результаты исследования

Данные официальной статистики иллюстрируют существенные различия между макрорегионами по динамике экономического развития , оцененной показателем «индекс физического объема ВРП на душу населения» (табл. 1).

На протяжении 2005–2016 гг. темпы роста ВРП на душу населения в Центральном, Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах были выше средних показателей по России. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в структуре ВВП по счету производства в последние годы наблюдалось заметное увеличение доли добычи полезных ископаемых (+3,6 п.п. за 2014–2018 гг.), доля обрабатывающих производств изменилась менее существенно (+0,8 п.п. за 2014–2018 гг.) [Бюллетень ... , 2019]. Наибольший вклад в прирост ВРП регионов России традиционно вносят такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, строительство, финансовая и страховая деятельность, государственное управление, социальное обеспечение.

Данные таблицы 1 показывают, что одна из ключевых проблем, препятствующих устойчивому развитию Российской Федерации, – различия между макрорегионами по динамике индекса физического объема ВРП на душу населения в последние годы несколько ослабляются, что позволяет вести речь о более сбалансированном характере регионального развития. В период 2005–2014 гг. «разрыв» в среднегодовых темпах роста ВРП на душу населения между макрорегионами-лидерами Уральским, Центральным и Дальневосточным федеральными округами и

Северо-Кавказским федеральным округом, где отмечалась наихудшая динамика показателя, несколько сократился, хотя все еще оставался существенным – 5,1; 3,8 и 3,2 раза соответственно. Вплоть до 2015 г. состав макрорегионов-лидеров и макрорегионов-аутсайдеров оставался относительно стабильным, однако в 2015–2016 гг. самые высокие среднегодовые темпы роста ВРП на душу населения были отмечены в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, самые низкие – в Уральском федеральном округе. Изменение состава лидеров и аутсайдеров привело к сокращению «разрыва» между ними по уровню экономического развития до 1,03 и 1,05 раза соответственно.

Между тем сравнительный анализ динамики индекса физического объема ВРП на душу населения в отдельные периоды времени на протяжении исследуемого периода свидетельствует, что в последнее десятилетие социально-экономические процессы в регионах России и стране в целом во многом были обусловлены тенденциями в развитии мировой экономики. Специфика специализации регионов (поставки продукции на внутренний рынок и сырья на внешний рынок), в частности характер их участия в системе международного разделения труда, обусловил тот факт, что кризисные тенденции 2008–2009 гг., 2014–2015 гг. наиболее разрушительно сказались на экспортно-ориентированных регионах европейской части России, Урала и Сибири. Именно производственная структура региональной экономики и особенности и формы ее интеграции в международные цепочки добавленной стоимости выступают важными факторами, определяющими «запас» устойчивости региональных социально-

Таблица 1

Динамика индекса физического объема ВРП на душу населения, %

|

Годы |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

РФ |

|

2005 г. |

109,6 |

107,1 |

106,3 |

108,2 |

105,2 |

110,9 |

105,8 |

105,8 |

108,0 |

|

2006 г. |

109,7 |

108,2 |

109,0 |

109,8 |

108,7 |

108,0 |

107,1 |

106,5 |

108,6 |

|

2007 г. |

108,8 |

109,3 |

110,1 |

109,2 |

109,6 |

105,7 |

108,0 |

110,2 |

108,5 |

|

2008 г. |

107,4 |

104,9 |

108,4 |

107,3 |

105,5 |

103,4 |

104,3 |

103,9 |

105,7 |

|

2009 г. |

89,0 |

95,0 |

92,7 |

100,3 |

92,8 |

91,9 |

95,9 |

101,9 |

92,4 |

|

2010 г. |

102,8 |

104,3 |

105,4 |

102,6 |

105,8 |

106,8 |

104,5 |

107,2 |

104,6 |

|

2011 г. |

104,5 |

105,9 |

106,4 |

105,8 |

107,1 |

104,4 |

105,1 |

105,7 |

105,3 |

|

2012 г. |

103,4 |

103,5 |

103,5 |

102,9 |

104,3 |

101,0 |

102,9 |

98,9 |

102,9 |

|

2013 г. |

101,2 |

99,8 |

103,7 |

103,1 |

102,5 |

101,8 |

102,0 |

99,4 |

101,6 |

|

2014 г. |

108,3 |

106,0 |

109,3 |

112,9 |

108,3 |

105,4 |

110,1 |

114,1 |

106,9 |

|

2015 г. |

108,0 |

106,9 |

111,0 |

107,5 |

109,7 |

111,3 |

111,1 |

111,7 |

110,8 |

|

2016 г. |

106,0 |

108,1 |

105,2 |

104,6 |

103,2 |

102,9 |

104,5 |

105,1 |

105,1 |

Примечание . Рассчитано по: [Регионы России, 2018].

экономических процессов с макроэкономических позиций.

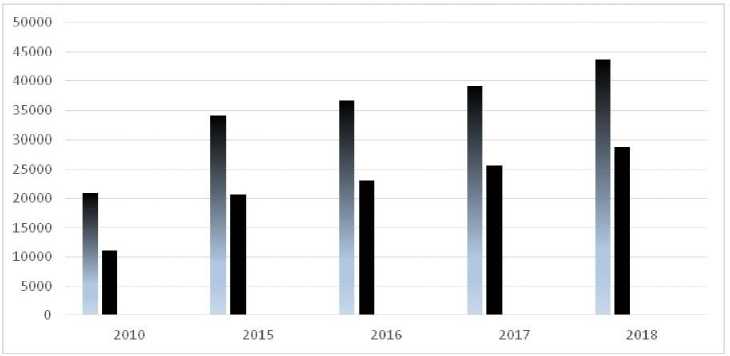

Проблема неоднородности социально-экономического развития регионов России обостряется при анализе внутрирегиональных процессов, в частности – различий в уровне жизни населения сельских и городских территорий. Труд сельских жителей, традиционно отличающийся низким по сравнению с промышленным сектором экономики уровнем оплаты труда, несмотря на все усилия руководства страны и регионов, остается одним из самых низких в стране (рис. 2).

Вместе с тем следует отметить выраженную позитивную динамику показателя: в период 2010–2018 гг. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» выросла в 2,6 раза, причем в 2015–2018 гг. средний темп роста зарплаты в указанном виде деятельности превысил средний рост показателя в целом по стране: 1,38 против 1,28. По мнению экспертов Российской академии народного хозяй- ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в последние годы зарплаты аграриев росли благодаря государственной поддержке отрасли в рамках программ импор-тозамещения в сельском хозяйстве [Зарплаты российских аграриев ... , 2019]. На наш взгляд, свою роль в этом процессе играет «эффект низкой базы».

В сельской местности России по-прежнему проживает значительное количество людей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – 53,1 % от общей численности малоимущего населения России (2016 г.) (табл. 2).

Следует отметить, что численность малоимущего населения России, проживающего в сельской местности, в период 2013–2016 гг. демонстрировала тенденцию к сокращению. Во многом это обусловлено формирующейся в настоящее время общероссийской тенденцией снижения бедности и малообеспеченности: за три года, по данным официальной статистики, численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности, руб.

Примечание . Составлено по: [Российский статистический ежегодник, 2018; Среднемесячная ... , 2019].

Таблица 2

Распределение малоимущего населения по основным группам, % от общей численности малоимущего населения

|

Показатели |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

Проживающие в городах |

40,4 |

40,2 |

46,3 |

46,9 |

|

Проживающие в сельских поселениях, в том числе с численностью населения |

59,6 |

59,8 |

53,7 |

53,1 |

|

– менее 200 чел. |

0,9 |

2,2 |

1,4 |

2,1 |

|

– от 201 до 1 000 чел. |

22,3 |

24,4 |

19,0 |

20,7 |

|

– от 1 001 до 5 000 чел. |

22,2 |

22,4 |

21,2 |

17,9 |

|

– более 5 000 чел. |

14,3 |

10,9 |

12,1 |

12,4 |

Примечание . Составлено по: [Российский статистический ежегодник, 2018].

снизилась с 19,5 (2015 г.) до 19,3 (2017 г.) % от общей численности населения. Однако низкий, по сравнению с городом, стандарт жизнедеятельности населения в сельской местности, до сих пор сохраняющийся в России, является негативным фактором, обусловливающим отставание уровня жизни значительной части населения сельских территорий от уровня жизни жителей городов и, как следствие, усиление миграционного оттока жителей из сельской местности, прежде всего молодежи.

Решение проблемы сокращения различий в уровне жизни населения сельских и городских территорий требует комплексного подхода: реализации системы мероприятий, способствующих созданию благоприятных социально-экономических условий жизнедеятельности населения на селе; обеспечения стабилизации численности сельского населения и создания условий для его роста за счет увеличения ожидаемой продолжительности жизни и уменьшения миграционного оттока населения; обеспечения занятости, повышения уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов; повышения эффективности сельскохозяйственного производства и др. [Распоряжение Правительства РФ ... , 2017]. Очевидно, что столь масштабные преобразования не могут быть полноценно реализованы в рамках «агромерацион-ной» модели территориального развития Российской Федерации.

Особой проблемой является несбалансированное пространственное развитие крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций .

Три четверти населения России живет в городах [Регионы России, 2018]. Современные города являются не просто «центрами притяжения» труда и капитала, они играют важнейшую роль в развитии российского общества, выступая местом формирования моделей экономического, социального и политического поведения населения.

По мнению авторитетного российского исследователя Н.В. Зубаревич, в России существует три принципиально отличающихся друг от друга типа городов: города с населением свыше 0,5 млн чел. («Россия-1»), города с численностью жителей от 50 до 500 тыс. чел. («Россия-2») и малые города, в которых проживает менее 50 тыс. чел. населения («Россия-3») 1. Указанные типы городов [Зубаревич, 2012] различаются не только численностью населения, но и характером модернизации экономики, комфортностью условий проживания жителей, доступностью социальных благ и другими факторами, определяемыми социально-экономическим потенциалом города и возможностями его реализации в национальной и мировой экономике.

Крупные города («Россия-1»), обладая самым высоким агломерационным потенциалом, создают условия и активно привлекают в экономику трудовые, финансовые, инвестиционные и другие ресурсы. Наиболее ярким представителем этой группы является город федерального значения Москва, который как административный и экономический центр России обладает оптимальными условиями для привлечения ресурсов – высокий уровень доходов населения, диверсифицированный рынок труда, высокое качество человеческого капитала (табл. 3).

Таблица 3

Социально-экономическая характеристика г. Москвы

|

Показатели |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

В среднем по РФ (2017 г.) |

|

Численность населения(на конец года), тыс. чел. |

12 330,1 |

12 380,7 |

12 506,5 |

146 880,4 |

|

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 населения |

92 |

24 |

89 |

14 |

|

Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел. |

4 662,1 |

4 738,8 |

4 805,1 |

71 842,7 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. |

64 310 |

71 379 |

73 812 |

39 167 |

|

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на конец года), кв. м |

19,1 |

19,1 |

19,3 |

25,2 |

|

Численность врачей на 10 000 чел. населения |

55,7 |

55,4 |

55,9 |

47,5 |

Примечание . Составлено по: [Регионы России, 2018].

В настоящее время агломерация Москвы включает более 70 городов, в том числе 14 населенных пунктов с населением более 100 тыс. человек. Численность агломерации Москвы в пределах пригородной зоны в радиусе 70 км от МКАД оценивается в 14,5–17,4 млн человек [Городская агломерация ... , 2018].

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Москве в 2017 г. почти в 2 раза превышала средние показатели по России. По показателю численности врачей на 10 000 чел. населения столица лидирует среди остальных городов и регионов, превышая средний уровень по стране в 1,2 раза. По оценкам аналитиков PwC, вклад Московской агломерации в ВВП страны составляет 25 %, а благодаря высокому уровню потребления (товарооборот с остальными регионами РФ – $38,9 млрд) и экономическому потенциалу Московская агломерация создает около 3,5 млн рабочих мест в других российских городах [Атлант расправил плечи ... , 2018].

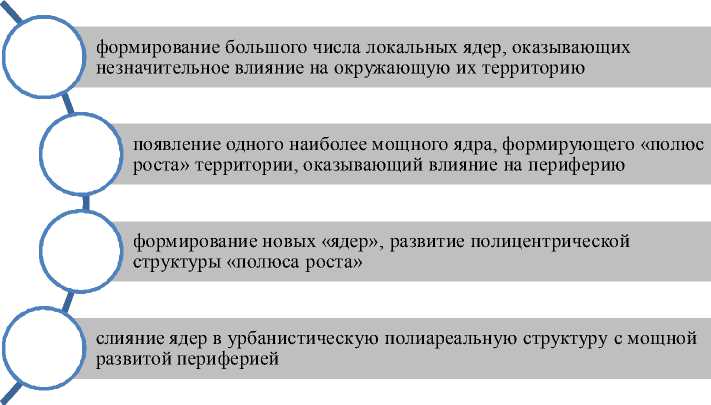

На наш взгляд, «агломерационная» модель развития сегодня является предпочтительным сценарием социально-экономической динамики Москвы. Ведущая теория региональной экономики, объясняющая закономерности функционирования агломераций – теория «центр – периферия» Дж. Фридмана [Friedmann, Wolff, 1982], позволяет выделить следующие стадии формирования центров роста (ядер) (рис. 3).

На современном этапе развитие Московской агломерации соответствует третьей стадии формирования агломераций, предполагающей продолжение ядрообразования в периферийных районах (ядер второго порядка), связанных с центром потоком движения труда и капитала, а также развитой инфраструктурой. В этой связи заслуживает внимания позиция основателя «новой экономической географии» П. Кругмана, утверждающего, что центральную роль в устойчивом развитии современных агломераций играют разнообразие, диверсификация экономической, социальной и культурной жизни города, а не только специализация отдельных частей агломерации [Fujita, Krugman, Venables, 1999]. В противном случае Московская агломерация, являющаяся моноцентрической (агломерацией с одним «ядром»), столкнется с проблемой негативного влияния ускоренного развития «ядра» на сбалансированное территориальное развитие.

Авторитетные российские исследователи неоднократно обращали внимание на проблему высокой доли малопроизводительных и низкотехнологичных производств в структуре экономики Российской Федерации и ее субъектов. С.Д. Бод-рунов в своих работах [Бодрунов, 2016] указывает на проблему общего упадка российского промышленного производства и примитивизации его структуры. Этот вывод исследователя подтверждают данные о динамике количества используемых в регионах России передовых производственных технологий (см. табл. 4), позволяющих сделать обобщенную оценку «задела» формирования будущей технологической базы территории.

Масштаб использования передовых производственных технологий в макрорегионе (федеральном округе) определяется уровнем развития в нем производств, осуществляющих вне-

Рис. 3. Этапы формирования центров роста (по Дж. Фридману)

дрение и производственную эксплуатацию новых технологий. Следует отметить, что согласно методологии Росстата передовыми считаются технологии и технологические процессы, управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров, услуг) [Система показателей Росстата ... , 2019].

По уровню использования передовых производственных технологий в настоящее время в России лидируют два федеральных округа – Центральный и Приволжский, при этом на протяжении исследуемого периода разрыв между ними сократился – с 2,0 до 0,1 п.п. Позитивную динамику показателя демонстрировали Южный и Сибирский федеральные округа, обладающие довольно мощной региональной академической, вузовской и отраслевой наукой, а также наукоемким предпринимательским сектором экономики. Стабильно низкие значения показателя используемых передовых производственных технологий отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе.

На субфедеральном уровне лидерами по показателю количества используемых передовых производственных технологий являются следующие регионы России: Московская область, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область, Краснодарский край [Миллер, 2019]. Указанные регионы, расположенные в раз- личных федеральных округах, объединяет высокий потенциал научных институтов и организаций высшего образования, наличие отраслевых научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также существенный, по сравнению с другими регионами, вклад малого и среднего инновационного предпринимательства в валовой региональный продукт.

Представленные данные позволяют утверждать, что проблема высокой доли малопроизводительных и низкотехнологичных производств в экономике России, в частности, обусловлена дифференциацией регионов по уровню использования передовых производственных технологий, которая в условиях становления нового индустриального общества (НИО.2) может проявить тенденцию к усилению.

Негативно сказывается на перспективах формирования центров экономического роста низкий уровень предпринимательской активности за пределами крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций. Для Российской Федерации характерна крайне высокая неоднородность территорий по уровню и динамике развития предпринимательства, оцененная числом предприятий и организаций (табл. 5).

В 2013–2017 гг. максимальное число предприятий и организаций в Российской Федерации было отмечено в 2015 г., во второй половине исследуемого периода показатель демонстрировал тенденцию к снижению, которая сохраняется до

Таблица 4

Используемые передовые производственные технологии, %

|

Годы |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

РФ |

|

2013 г. |

31,4 |

9,4 |

4,3 |

1,1 |

29,4 |

12,2 |

8,6 |

3,6 |

100 |

|

2014 г. |

32,1 |

9,5 |

4,8 |

1,1 |

29,2 |

11,2 |

8,8 |

3,3 |

100 |

|

2015 г. |

31,9 |

9,2 |

4,9 |

1,1 |

29,4 |

11,1 |

8,9 |

3,5 |

100 |

|

2016 г. |

31,3 |

9,3 |

5,3 |

1,2 |

28,9 |

11,5 |

9,4 |

3,1 |

100 |

|

2017 г. |

32,5 |

9,2 |

5,5 |

1,2 |

27,1 |

11,9 |

9,7 |

2,9 |

100 |

|

2018 г. |

30,0 |

9,5 |

5,5 |

1,2 |

29,9 |

11,7 |

8,6 |

3,6 |

100 |

Примечание . Рассчитано по: [Регионы России, 2018].

Таблица 5

Число предприятий и организаций в России

|

Годы |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

РФ |

|

2013 г. |

1900574 |

612415 |

309042 |

136960 |

766167 |

393000 |

533580 |

191655 |

4843393 |

|

2014 г. |

1883549 |

616159 |

338163 |

137127 |

780562 |

396734 |

538634 |

195079 |

4886007 |

|

2015 г. |

1930934 |

640810 |

363775 |

138169 |

812989 |

407050 |

549663 |

200163 |

5043553 |

|

2016 г. |

1748045 |

616017 |

359312 |

131984 |

801722 |

389588 |

519892 |

197923 |

4764483 |

|

2017 г. |

1714654 |

590793 |

348715 |

125802 |

746116 |

355942 |

492582 |

187133 |

4561737 |

Примечание . Рассчитано по: [Регионы России, 2018].

сих пор. Основными причинами сложившейся ситуации являются: высокая степень неопределенности в экономике России, связанная с внешними (геополитическими) факторами, негативные ожидания относительно отдачи от инвестиций в бизнесе, а также традиционно настороженное отношение к предпринимательской деятельности в российском обществе. Среди федеральных округов наибольшее число предприятий и организаций зарегистрировано в Центральном (37,6 % в 2017 г.), наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе. «Разрыв» между округами в 2017 г. составил 16,3 раза (в 2013 г. – 13,8 раза), причем увеличение дифференциации происходило на фоне сокращения числа предприятий и организаций в Центральном федеральном округе: за исследуемый период показатель сократился в 1,1 раза, или на 185,9 тыс. единиц.

Третья проблема, препятствующая формированию центров экономического развития в России, – низкий уровень комфортности городской среды во многих городах, в том числе в большинстве крупных и крупнейших городских агломераций.

В настоящее время основным индикатором оценки комфортности городской среды в России является индекс качества городской среды, методика расчета которого включает 36 индикаторов, характеризующих такие параметры жизнедеятельности городского населения, как: жилищные условия, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство, оцененных по десятибалльной шкале в разрезе 10 размерно-климатических групп городов [Индекс качества ... , 2019]. К 2024 г. значение индекса должно быть увеличено на 30 %, в результате чего количество российских городов с неблагоприятной средой должно сократиться в 2 раза [Указ Президента ... , 2018].

В 2018 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассчитаны индексы состояния городской среды в 1 114 городах России (табл. 6).

В настоящее время среднее значение индекса качества городской среды составляет 163 балла, а доля городов с благоприятной городской средой – всего 23 %. Возглавляет рейтинг г. Москва, получившая более половины от максимального количества баллов по таким критериям, как «Общегородское пространство», «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» и «Улично-дорожная сеть». Второе место в рейтинге занимает г. Реутов, где уровень обеспеченности населения жильем выше, чем в г. Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в занявшем третье место г. Санкт-Петербурге. В целом в рейтинге лидирует группа «крупных городов» с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек (186 баллов); десять последних мест преимущественно занимают «малые города» с населением от 5 до 25 тыс. жителей и только один миллионник – г. Омск.

Таблица 6

Индекс качества городской среды, 2018 г.

|

Тип города |

Количество городов в группе |

Удельный вес городов с благоприятной средой |

Средний балл в группе |

|

Крупнейшие (от 1 млн чел.) |

15 |

40 |

176 |

|

Крупные (250 тыс. – 1 млн чел.) |

63 |

52 |

186 |

|

Большие (100–250 тыс. чел.) |

93 |

41 |

178 |

|

Средние (50–100 тыс. чел.) |

153 |

37 |

173 |

|

Малые (25–50 тыс. чел.) |

252 |

24 |

165 |

|

Малые (5–25 тыс. чел.) |

494 |

11 |

155 |

|

Малые (до 5 тыс. чел.) |

44 |

14 |

151 |

|

В среднем по России |

1 114 |

23 |

163 |

Примечание . Составлено по: [Индекс качества ... , 2019].

Таким образом, данные рейтинга, с одной стороны, подтверждают наличие и актуальность проблемы низкой комфортности городской среды в большинстве городов России, с другой стороны, они показывают, что более благоприятная среда для жизнедеятельности населения имеет место в «крупных городах» и крупнейших городских агломерациях – г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

Заключение

Несмотря на все усилия федеральных и региональных органов государственной власти и управления в Российской Федерации сохраняется высокая (по мерках развитых стран) пространственная дифференциация социально-экономического развития, проявляющаяся:

– в различиях между макрорегионами по динамике экономического развития, оцениваемой индексом физического объема ВРП на душу населения, а также в различиях в динамике социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

– в различиях в условиях жизнедеятельности населения сельских и городских территорий по ключевым показателям уровня и качества жизни, прежде всего ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровне оплаты труда, доступности услуг учреждений социальной сферы;

– в более высоком уровне развития крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций по сравнению с большинством городов и регионов России.

Список литературы Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации

- Атлант расправил плечи: как Московская агломерация стала неизбежным настоящим, 2018. URL: https: //incrussia.ru/pnews/moscow-agglomeration/.

- Бодрунов С. Д., 2016. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб. : ИНИР им. С.Ю. Витте. 328 с.

- Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, 2019. Вып. № 48, апр. URL: http://ac.gov.ru/ files/publication/a/21979.pdf. Городская агломерация Москвы: возникновение и основные аспекты развития, 2018. URL: https://fb.ru/ article/434306/gorodskaya-aglomeratsiya-moskvyivozniknoveniei-osnovnyie-aspektyi-razvitiya.

- Гусейнов А. Г., 2014. Основные направления развития и подходы в теории региональной экономики в развитых западных странах // Фундаментальные исследования. № 8–1. С. 124–132.

- Зарплаты российских аграриев растут самыми быстрыми темпами, 2019. URL: https://agronews.com/ ru/ru/news/agrosfera/2017-12-12/zarplaty-vselskomhozjajstve.

- Зубаревич Н. В., 2012. Социальная дифференциация регионов и городов России // Pro et Contra. Т. 16, июль – октябрь. URL: https://gtmarket.ru/ laboratory/expertize/5278.

- Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, 2019. URL: https:// индекс-городов.рф/#/.

- Миллер М. А., 2019. Новая индустриализация в контексте пространственного развития регионов // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». Т. 17, № 2. С. 185–193.

- Михеева Н. Н., 2018. Стратегия пространственного развития: новый этап или повторение старых ошибок? // ЭКО. № 6. С. 158–178.

- Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 31.08.2019 г.) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2019. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ 006fb940f95ef67a1a3fa7973 b5a39f78 dac5681/. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017)

- «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», 2017. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_174933/2844094b7ba6e 57e91fd5bb036 ee91 d9f6727238/.

- Регионы России. Социально-экономические показатели-2018 г., 2018. URL: https://gks.ru/bgd/regl/ b18_14p/Main.htm. Российский статистический ежегодник : стат. сб., 2018 / Росстат. М. 694 с.

- Система показателей Росстата для статистической оценки уровня технологического развития отраслей экономики, 2019. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/ conn ect/rosstat_main /rosstat/ru/statistics/ economydevelopment/# Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций, 2019. URL: https://fedstat.ru/ indicator/58701

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 2018. URL: http://www. kremlin.ru/acts/bank/43027.

- Шамахов В. А., Межевич Н. М., 2019. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: экономические возможности и управленческие ограничения // Управленческое консультирование. № 4. С. 19–27.

- Friedmann J., Wolff G., 1982. World city formation: an agenda for research and action // International Journal of Urban and Regional Research. No. 3. P. 309–344.

- Fujita M., Krugman P., Venables A. J., 1999. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 367 p.

- Vietorisz Т., 1971. The Planned Inter-Regional Location of Industry. URL: https://openlibrary.org/books/ OL17100137M/Industrial_location_and_regional_ development.