Общие принципы формирования малоэтажной застройки в России. Исторический контекст

Автор: Портнова И.В., Можаев А.Л.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткое рассмотрение формирования малоэтажной застройки в России, начиная с ее истоков (Древняя Русь) и завершая XX столетием с репрезентацией перспектив развития в наши дни. Отмечается, что малоэтажное жилье имеет особое значение для человека и становится все более востребованным, особенно в последние годы, поскольку отвечает потребностям современного общества в комфортном социально ориентированном жилье. С одной стороны, малоэтажное строительство позволяет быстрыми темпами осваивать территории, с другой - представляет собой удобные, современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, выраженным стилем и низкой плотностью застройки, что формирует благоприятную эпидемиологическую обстановку. Данный тренд в условиях развития современного общества становится все более актуальным, поскольку он определен имеющимися реалиями. Целью статьи выступил анализ малоэтажной застройки в историческом аспекте и определение эволюционной временной связи. Аналитический и сравнительный методы исследования позволили выявить основные особенности и преимущества малоэтажной застройки в России.

Архитектура, малоэтажная застройка, инфраструктура города, экология, домостроение, эволюция, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149145355

IDR: 149145355 | УДК: 94(470+571):728.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.6

Текст научной статьи Общие принципы формирования малоэтажной застройки в России. Исторический контекст

Введение . В современных условиях закономерен интерес к истории формирования малоэтажной застройки, ее пространственной организации в России. Подобная организация коллективного жилого пространства демонстрирует найденные приемы, конструктивные решения, которые складываются в особые национальные формы, способные воздействовать на окружающее, сохраняя крепость традиций. На протяжении многих столетий в русской архитектуре можно наблюдать интерес к возведению невысотных построек, в частности, малых жилых форм. Национальные традиции, сложившиеся конструктивные приемы на долгие годы обозначили градостроительный вектор развития страны. Данное направление в архитектуре просуществовало до XX в., после чего было трансформировано под влиянием новых веяний, связанных с вопросами переоценки старых градостроительных решений.

В современном мире на фоне растущих высотных кварталов малоэтажные строения все чаще оказываются в приоритете. Они способны преобразовать облик городской среды, сделать его приближенным к человеческому восприятию. Следует добавить, что в контексте решения проблем экологии перспективным направлением, в том числе и в малоэтажном строительстве, стало внедрение новых технических средств и методов проектирования1. Поэтому актуальность темы настоящего исследования обозначена постановкой градостроительных вопросов, связанных с ростом больших и малых городов и значительной долей малоэтажного строительства в них, объекты которого не оказывают интенсивных нагрузок на природный комплекс и не вызывают необратимых изменений в окружающей среде. Это важная проблема, которая, с нашей точки зрения, в вопросах градостроительства должна получить приоритетное решение.

Особенности архитектуры малоэтажной застройки рассматривались исследователями в ракурсе архитектурного, градостроительного и социального аспектов. Данной тематике посвящена работа Е.С. Баженовой, И.Б. Мельниковой2, в которой широко представлены основные типы проектов двух- и четырехэтажных жилых домов разной планировки и объемно-пространственных решений. Авторы справедливо полагают, что дома малой этажности обладают рядом преимуществ. Во-первых, в распоряжении их хозяев может находиться прилегающий к дому земельный участок, терраса, которые в известной мере приближают человека к природе. Во-вторых, изолированное жилье в меньшей степени создает стрессовые ситуации, свойственные городской действительности. В-третьих, малоэтажная застройка может легко вписаться в панораму многоэтажных домов и соседствовать с целыми кварталами новостроек3. Исследователи склонны думать, что в недалеком будущем такой тип расселения станет ведущим4.

Г.М. Бадьин, С.А. Сычев, Г.Д. Макаридзе также считают, что малоэтажное жилье является наиболее комфортным для проживания, например, загородный дом экологичнее во всех отношениях и более экономичен (Бадьин и др., 2017: 43, 44).

Отмечая преимущество коттеджей перед многоэтажным строительством, К.Э. Филюшина ссылается на энергоэффективность такого типа жилья. Она полагает, что гораздо целесообразнее строить дом в удаленных районах, где можно использовать автономное энергосбережение и процесс возведения не затянется на долгие годы. Кроме того, привлекательной остается стоимость такого строительства (Филюшина, Астафьев, 2022: 3).

Однако исследователь отмечает, что особенности малоэтажной застройки требуют продуманных объемно-планировочных, конструктивных решений с учетом климатических условий (Фи-люшина, 2019).

Ю.Н. Казакова также интересует дом малой этажности. Изучив особенности и преимущества его конструкции, он дает рекомендации по проектированию и строительству отдельно стоящих одноквартирных домов. Исследователь уделяет большое внимание конструктивным решениям и материалам, справедливо полагая, что продуманные варианты обеспечат крепость и долговечность конечной постройки. В этом будет заключаться технологичность строительства, которая не приведет к завышенной стоимости возводимых архитектурных объектов5.

Современные тенденции в отечественном городском строительстве все более подчеркивают эту мысль. Н.А. Сапрыкина в своей книге «Архитектурная форма. Статика и динамика»

представляет «картину» адаптации архитектурного пространства к измененным условиям среды, которые влекут за собой новые требования к ее формированию. Она не делает акцент на малоэтажной застройке, тем не менее проблемы, которые затрагиваются в книге, касаются и ее: в частности, автор говорит о целесообразности использования разных типов архитектурно-конструктивных систем и их функционировании в архитектурном пространстве жилой среды, ставит вопрос о том, насколько они окажутся оптимальными в динамических процессах современного города (Сапрыкина, 1995).

Пытаясь определить роль малоэтажного жилищного строительства, ряд авторов считает его в настоящее время недооцененным. Отсутствуют целевые установки по развитию такого вида архитектурных форм, нормативное регулирование не приведено в соответствие (Методология и закономерности управления процессами регионального планирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проектов малоэтажного строительства …, 2016: 67).

Г.А. Малояна интересует проблема планировки и застройки жилых районов в системе общей функционально-планировочной организации города с уже существующим архитектурным микроклиматом. Он читает, что нужно решать задачи, исходя из композиционно-пространственных особенностей данной застройки, соответствующего рельефа, уделять значительное внимание озеленению территории и ее внешнему благоустройству1.

Надо отметить, что озеленение выступает всеобщим благоприятным облагораживающим природным фактором, призванным сформировать образец экологической пространственной зоны в условиях городской среды. Кроме всего прочего, «зеленая архитектура» не теряет своей функциональности – она эстетична, приятна глазу, а значит, комфортна (Сухорученко, Портнова, 2020: 95).

«Комфорт», «функциональность», «экологичность» – важные составляющие сущности современного городского мироустройства. Они определяют суть социальных процессов. Об этом пишет С.М. Лыжин, концентрируясь на тех изменениях, которые происходят на территории жилой застройки (Лыжин, 2005). В статье «Принципы и особенности формирования структуры жилищного фонда крупнейшего города (на примере г. Екатеринбурга)», описывая массовое жилищное строительство в Екатеринбурге и некоторых городах Свердловской области, автор сосредотачивает свое внимание на комфорте как значимом факторе в жилой архитектуре массового назначения. Он остается ключевым для различных типов жилых домов с большими и маленькими параметрами комнат, их количеством, плотностью заселения квартир в соотношении с существующими демографическими особенностями (Лыжин, 2010).

Тему продолжает К.В. Кияенко, выражая убежденность в том, что среду обитания в городе формирует архитектор. В его компетенцию входит четкое понимание социально-пространственной среды на уровне всего города и отдельно взятого человека. Исследователь говорит о необходимости моделирования взаимоотношений между членами общества, их потребностями в соответствующей застройке и существующим архитектурным фоном (Кияненко, 2015).

Как видим, постановка вопроса «комфортности» жилья, экологичности застройки доказывает значимость и актуальность существующей проблемы. Малоэтажная застройка, которая исторически формировала лицо русских городов, все более завоевывает пространство и современных архитектурных зон. Целесообразно заглянуть в историю, чтобы выявить факторы ее формирования, смысловой контекст и те конструктивные приемы, которые дали оптимальные архитектурные результаты и создали художественно-стилевые образцы.

Чтобы выявить историко-географические и социокультурные особенности малоэтажной архитектурной застройки, которая в прошлом существовала в русских городах и небольших поселениях, в качестве метода рассмотрения темы мы использовали исторический анализ, позволяющий выявить факторы формирования малоэтажного строительства на русской почве и проследить его эволюцию как качественное звено в современном городском моделировании.

К истокам малоэтажного домостроения в России . Современный дом имеет давнюю историю. Своими корнями он уходит в прошлое Древней Руси. В городской и сельской местности это было единственное жилье, которое определило собой градостроительный принцип на долгие годы и продемонстрировало довольно слаженную композиционную и конструктивную систему.

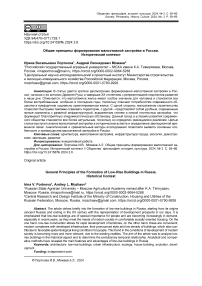

Как известно, в деревнях и селах наиболее массовым был бревенчато-рубленый дом-изба, пользовавшийся спросом у населения вплоть до начала XX в. (рис. 1).

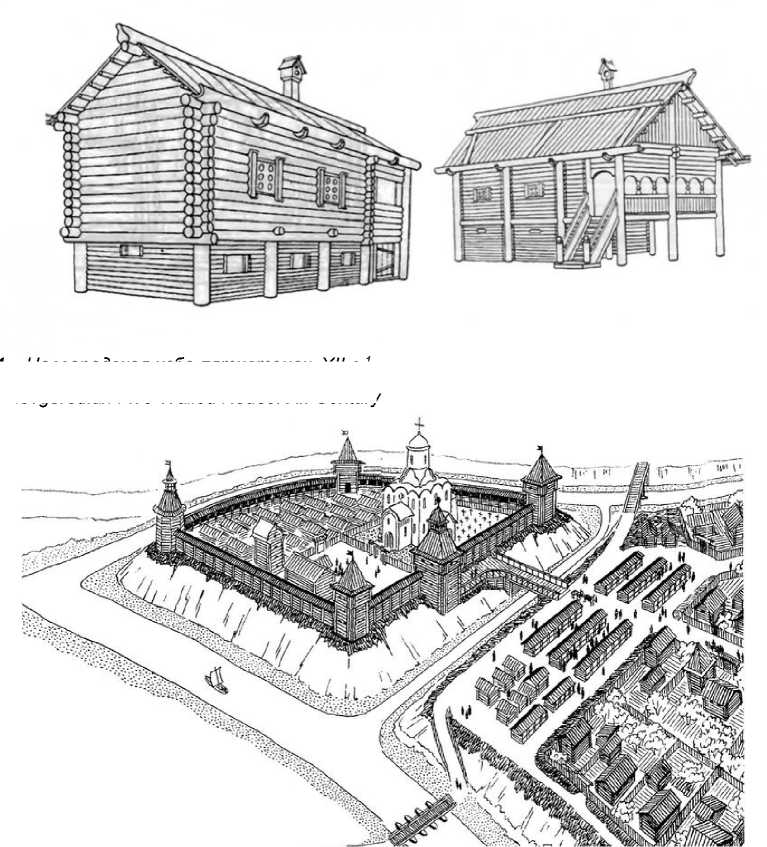

Его объёмно-планировочное решение было положено в основу другого специфического жилья – монастырских келий, которые располагались по периметру крепостных стен, а в дальнейшем повлияли на сложение еще одного архитектурного варианта – гостиных дворов, которые также имели замкнутую композицию. Архитектурные ячейки постепенно формировали лицо города . Известна его плотная застройка (рис. 2).

Рисунок 2 – Застройка древнерусского города2

Figure 2 – Building of the Old Russian City

Рисунок 1 – Новгородская изба пятистенок. XII в.1

Figure 1 – Novgorodian Five-Walled House. XII Century

Вполне сложившаяся объемно-пространственная композиция и планировочные решения древности существовали и в более позднее время и нашли свое выражение, например, в городской застройке ХVI–ХVII вв., которая все чаще выполнялась в камне. Это приводило к усложнению существующих архитектурных схем, объемов зданий. Они обрастали дополнительными элементами в виде крылец, переходов, коридоров. Застройка становилась все более насыщенной и разнообразной по формам. Например, богатый купеческий дом, который часто объединял две, три ячейки в одно целое, формировал облик города. В дальнейшем он способствовал росту объемов каменного строительства, вследствие чего застройка начинает носить массовый характер3.

Не менее интересная страница в истории русской архитектуры – строительство хором. Композиционно-художественная структура такого рода застройки отличается разнообразием и органичным стилевым выражением. Она дополняла живописную панораму русского города. Посадские дома сочетались с более живописной композицией хором. В них наиболее наглядны перемены в городской архитектуре, подготовившие появление дворцовых построек XVIII в.4 Последние стали своеобразными стилевыми акцентами времени. Они наряду с жилой застройкой обозначили важный градостроительный вектор будущего.

Городское и сельское жилище XVIII–XX вв . В XVIII–XIX вв. градостроительный принцип уже отчетливо выражен. Дома на отведенных им участках все более уплотняются, особенно данный принцип был заметен на центральных улицах, другие территории также застраивались быстро. В этот период можно провести четкое деление на городское и сельское жилье. Каждое из них имело свою планировочную структуру. Сельский дом обрастал множественными хозяйственными постройками, в то время как городской – выглядел более компактно, в силу того что его хозяйственная зона была уменьшена. При этом он включал такие элементы, как эркер, терраса, веранда, что придавало его внешнему облику некоторую уникальность.

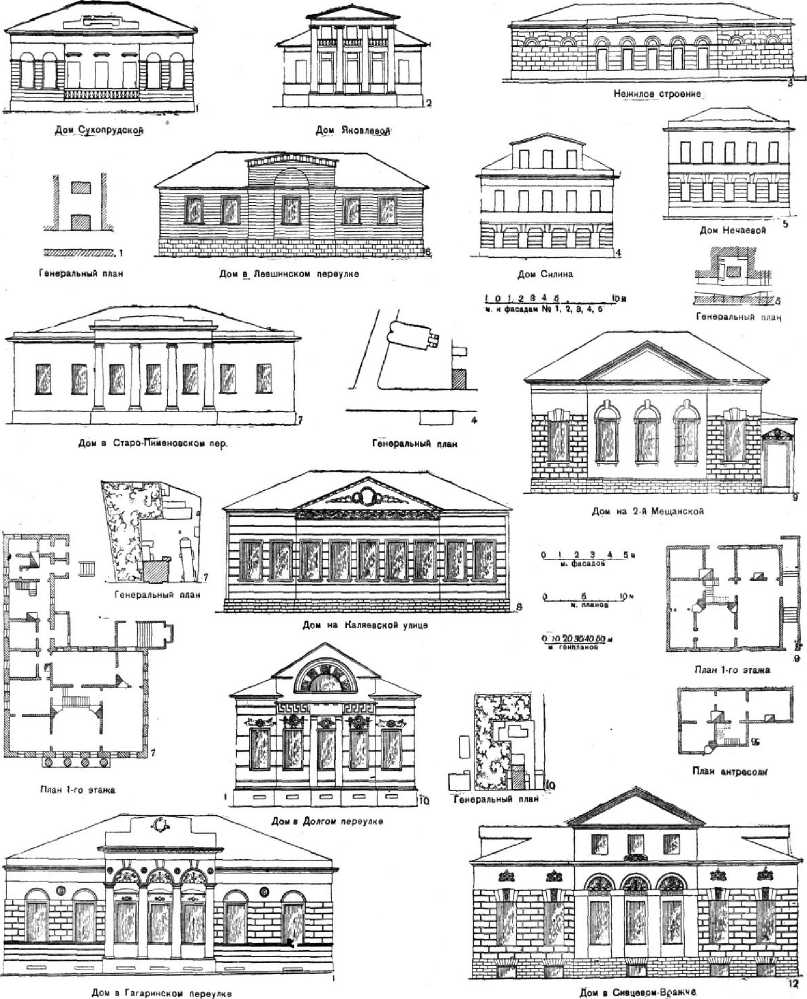

Если говорить о стиле, то в городской среде сохранялась позднеклассицистическая традиция с её простотой и рациональностью (рис. 3).

Рисунок 3 – Городской жилой дом XIX в.1

Figure 3 – City Dwelling House of the XIX Century

-

1 Планировка усадьбы 19 века [Электронный ресурс] // Fromprc.ru. URL: https://fromprc.ru/planirovka-usadbi-19-veka (дата обращения: 26.02.2024).

Данная стилевая традиция получила развитие в XX в. Так, описывая архитектурные особенности жилых зданий Ленинграда середины прошлого века, Ю.А. Обласов провел сравнительный анализ фасадной и объемно-планировочной структуры жилой застройки. Выявив основные этапы развития стиля, он пришел к выводу, что город на Неве остается классицистическим (Обласов, 2017).

Вместе с тенденциями неоклассицизма со второй половины XIX в. в больших городах наблюдается распространение эклектики, черт многостилья. Европейские варианты неоклассицизма сочетались с древнерусским типажом в духе храмового зодчества с его декоративным фасадным оформлением (Прохоренко, 1992). Эта тенденция сохранялась до конца XIX в., когда продолжали возводить одноэтажные или двух-, трехэтажные дома, ставшие прообразами дачного коттеджа, выступившего разновидностью особняка по типу распространённых в то время английских загородных домов. М.Е. Монастырская отмечает, что коттедж, который акцентирован пространственной зоной, в дальнейшем найдет широкое продолжение и приобретет новые формы в истории архитектуры (Монастырская, 1995).

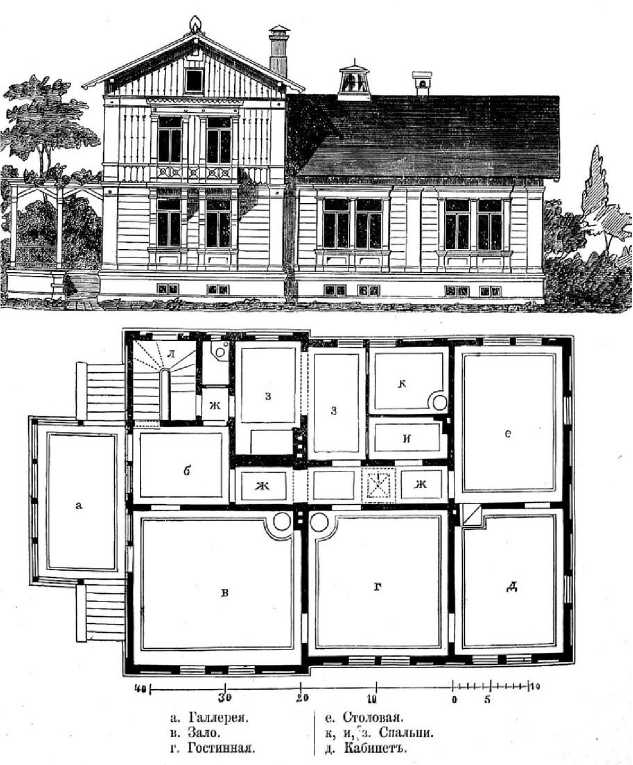

Следует отметить взаимосвязанный процесс влияния городской застройки и сельской, что выразилось в появлении каменных домов в деревне, при этом привычная планировочная структура построек была сохранена (рис. 4).

Рисунок 4 – Фасад и план сельского усадебного дворянского дома XIX в.1

Figure 4 – Facade and Plan of a Rural Manor Noble House of the XIX Century

Эти схемы распространенных построек применялись также в XX в. в каменном и деревянном зодчестве (Прохоренко, 1992).

Вернемся к городской малоэтажной застройке. В послевоенный период стали появляться жилые дома с выраженной типовой направленностью. Двух-, трехэтажные, они были построены из кирпича и бетонных блоков, что сдерживало их рост вверх, поскольку данные материалы особой

-

1 Планировка усадьбы 19 века [Электронный ресурс] // Fromprc.ru. URL: https://fromprc.ru/planirovka-usadbi-19-veka (дата обращения: 26.02.2024).

прочностью не отличаются. В последующие годы, как отмечает В.В. Варенков, типовая малоэтажная застройка приобрела массовый характер и не отличалась особой оригинальностью плановой системы. Исследователь поясняет, что данный процесс был вызван причинами нивелирования различий между городом и деревней, что сказалось на застройке, в общем схожей по своей объемно-пространственной структуре1. Отметим, что для архитектурной организации малоэтажной застройки России в общем был характерен усадебный принцип с чётким членением на функционально-планировочные блоки. Именно этот тип отвечал русским национальным тенденциям и был положен в основу современного загородного строительства.

Заключение . В завершение наших рассуждений укажем на основные тенденции развития исторического малоэтажного жилища, которое получило широкое распространение в сельской и городской местности. Тенденция малоэтажности и эволюция планировочных архитектурных решений, начиная с простого бревенчатого дома, привели к реализации современного индивидуального жилища. На протяжении всей истории развития такого рода архитектуры можно отметить крепкие сложившиеся традиции городской и сельской малоэтажной застройки в целостной градостроительной структуре. Возведение домов сегодняшнего времени реализуется в контексте экологической проблематики и повышенного внимания к энергосбережению. Это касается не только проектирования отдельно стоящих индивидуальных жилых архитектурных форм в пригородных зонах, но и типовой городской застройки. В будущем в сфере насущных вопросов комфортного экологического жилья ученым, архитекторам, общественным деятелям стоит сконцентрировать внимание на разработке вариантов жилья невысокой этажности, как типового, так и индивидуального, с тем чтобы сформировать четкую картину возможностей использования малоэтажной застройки для совершенствования подходов к архитектурной организации городов.

Список литературы Общие принципы формирования малоэтажной застройки в России. Исторический контекст

- Бадьин Г.М., Сычев С.А., Макаридзе Г.Д. Технологии строительства и реконструкции энергоэффективных зданий. СПб., 2017. 464 с.

- Кияненко К.В. Общество, среда, архитектура: социальные основы формирования жилой среды. Вологда, 2015. 284 с.

- Лыжин С.М. Интрига жилища: архитектура массовых жилых зданий Екатеринбурга и городов Свердловской обл. с 1900 по 2000 годы. Екатеринбург, 2005. 191 с.

- Лыжин С.М. Принципы и особенности формирования структуры жилищного фонда крупнейшего города (на примере г. Екатеринбурга) // Архитектон: известия вузов. 2010. № 4 (32). С. 1–8.

- Методология и закономерности управления процессами регионального планирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проектов малоэтажного строительства / К.Э. Филюшина [и др.] // Региональная экономика. Теория и практика. 2016. № 12 (435). С. 63–79.

- Монастырская М.Е. О коттедже и не только о нём // Жилищное строительство. 1995. № 12. С. 13–18.

- Обласов Ю.А. Использование приёмов неоклассицизма в фасадной и объёмно-планировочной структуре жилой архитектуры Ленинграда 1930–1950-х гг. // Вестник гражданских инженеров. 2017. № 2 (61). С. 41–49. https://doi.org/10.23968/1999-5571-2017-14-2-41-49.

- Прохоренко А.И. Архитектура сельского дома: прошлое и настоящее. М., 1992. 205 с.

- Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма. Статика и динамика. М., 1995. 407 с.

- Сухорученко П.В., Портнова И.В. «Зеленая архитектура», принципы реализации в современных условиях России // Инженерные исследования – 2020. М., 2020. С. 88–96.

- Филюшина К.Э. Разработка механизмов развития инвестиционно-строительных проектов малоэтажного жилищного строительства (на примере города Томска). Томск, 2019. 64 с.

- Филюшина К.Э., Астафьев С.А. Развитие малоэтажного жилищного строительства на основе государственно-част-ного партнерства. Томск, 2022. 112 с.