Общие принципы согласования управленческих парадигм в строительном комплексе

Автор: Бондаренко Андрей Александрович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 18, 2014 года.

Бесплатный доступ

Между органами управления и производственными подразделениями в процессе строительства реализуются функциональные связи через потоки информации между управляющей и управляемой подсистемами. Эта информация служит для осуществления основных функций управления. В статье обоснована необходимость применения алгоритмического управленческого подхода к выбору парадигмы управления строительным комплексом.

Управление, строительство, парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/14936258

IDR: 14936258 | УДК: 658.2

Текст научной статьи Общие принципы согласования управленческих парадигм в строительном комплексе

Процесс управления строительством в формализованном виде можно рассматривать как стремление к минимизации функционала, количественно характеризующего «расстояние» между точкой, отображающей цель управления, и точкой, соответствующей фактическому протеканию процесса в управляемом объекте. В центре механизма действия управляющей системы находится процесс принятия решений. Этот процесс состоит из следующих фаз:

-

– выяснение проблемы, сбор доступной информации;

-

– обработка информации (классификация, анализ, оценка);

-

– разработка различных вариантов управленческих решений;

-

– выбор оптимального варианта по установленному критерию, принятие решения;

-

– реализация принятого решения путем назначения исполнителя, установления сроков и способов осуществления;

-

– установление форм и методов контроля исполнения, то есть сбора информации о ходе реализации решения.

Между органами управления и производственными подразделениями в процессе строительства реализуются функциональные связи через потоки информации между управляющей и управляемой подсистемами. Эта информация служит для осуществления основных функций управления. Стратегии, или системы правил, которыми руководствуются в процессе выбора решений, можно разделить на алгоритмические и эвристические. Алгоритмические – системы алгоритмических правил, четко определенных и позволяющих произвести выбор альтернативы за конечное число шагов. Эвристические стратегии – набор правил, принципов и приемов интуитивного характера, которые менее четко определены и не всегда позволяют получить оптимальное решение. Достоинство второй группы в том, что она способна радикально уменьшить сложность и трудность задачи и в значительной мере снижает напряженность интеллектуальных усилий, требующихся для подготовки и принятия решения. Выбор субъектом той или иной стратегии зависит от вида ситуации, представления о ней и от личности человека, принимающего решение. Существует много стратегий, которые имеют разную структуру и базируются на противоположном ходе познавательных процессов, но тем не менее приводят к сходным прогностическим результатам.

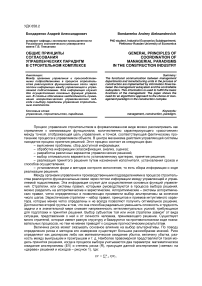

Величина риска может оказывать основное влияние на выбор альтернативы. По поводу определения риска и методов его измерения существует большое разнообразие мнений. Риск определяют как дисперсию либо как математическое ожидание убытка, величину убытка, разность между выигрышем и проигрышем и т. д. Наиболее правомерной представляется такая модель принятия решения, когда в процессе выбора учитываются два параметра: математическое ожидание альтернативы (EV) и степень риска (R), присущие данной альтернативе («ветви» на «дереве» решений и исходов – рисунок 1), где:

EV = ^^PjWj , то есть EV – функция двух переменных: вероятности исходов (Pj) и их ценности (Wj). Эти переменные можно понимать в объективном смысле, как и выше, либо в субъективном – как полезность (U) и субъективную вероятность (Ps).

Рисунок 1 – «Дерево» решений и исходов

Каждое решение с возможными вариантами исходов вызывает необходимость в следующих решениях, которые, в свою очередь, характеризуются различными последствиями. В общем виде это можно представить в виде «дерева» решений и исходов, которое состоит из «ветвей», «узлов»-квадратов (решений), «узлов»-кружков (соответствующих им исходов). Количественная оценка рассчитывается с конца «ветвей» к исходной проблеме, и выявляется целесообразная последовательность решений. «Инновационная восприимчивость модели управления определяется способностью модели к адаптации или обновлению всех элементов организационной структуры в целом, изменению вертикальных и горизонтальных связей в соответствии с потребностями новых технологий производства и управления» [1]. Эта категория является результирующим вектором управленческого решения и характеризует взаимосвязь показателей инновации и характеристик оргструктуры. Факторами, обеспечивающими реализацию инновационных решений, являются финансовые, организационные, технико-технологические, экологические и социальные (при условии актуализации информации на рынке инноваций). При этом подлежат анализу степень риска, соотношение затрат и ожидаемого эффекта (экономический потенциал инновационного предложения), совместимость инновации с действующими организационно-технологическими методами, сроки освоения и окупаемости нововведения.

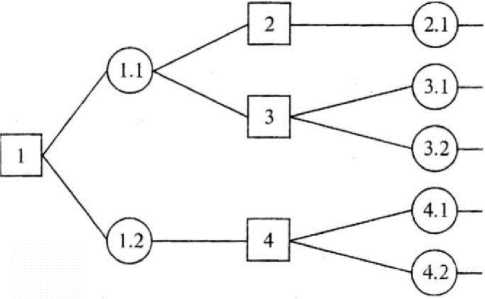

Научно-технологические инновации ориентированы на повышение социально-экономических результатов деятельности при соблюдении требований экологической безопасности, сохранении среды обитания и ее реконструкции (восстановления). Любое нововведение развивается во времени по единому принципу. Первый этап его внедрения характеризуется медленным наращиванием эффекта. На втором этапе ускоряется темп реализации потенциала, заложенного в инновационное предложение. Далее наступает период устойчивого использования (третий этап) и спад (четвертый этап). На третьем этапе целесообразно переходить на более продвинутую новацию. Это можно представить следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Тенденции развития нововведений (в координатах «время – эффект»)

Инновационный потенциал строительного предприятия включает инновационные источники (интеллектуальные, технические, финансовые, организационные), запасы предприятия (резервные мощности оборудования, запасы материально-технических ресурсов, резерв рабочих кадров, организационные резервы) и различные средства (технические, материальные, финансовые, кадровые) [2]. Эти составляющие способны к действиям по инновационному обновлению предприятия для более результативной деятельности. Факторы, влияющие на величину инновационного потенциала, характеризуются количественными показателями, техническим уровнем (соответствие отечественным и мировым стандартам), организационно-технологической гибкостью и надежностью, экономической устойчивостью, квалификационным уровнем работников. Предложено рассчитывать интегральный показатель инновационного потенциала предприятия по формуле: m n х_х_ - где k – коэффициент, определяющий влияние фактора на инновационный потенциал строительного предприятия;

-

g – коэффициент субъективной оценки влияния фактора на инновационный потенциал данного предприятия;

-

f – величина фактора, влияющего на инновационный потенциал строительного предприятия;

-

i = 1, 2, ... т – количество групп факторов;

j = 1, 2, ... п – количество факторов в группе [3].

Разработка и внедрение нововведения проходят унифицированные этапы: от поиска и анализа идей (в отдельных случаях генерирования идей) к оценке их соответствия целям с анализом возможностей (по ресурсам всех видов); далее разработка проекта нововведения, его развитие, апробация (техническая и рыночная), поиск «ниши» и внедрение на рынок, коммерциализация и формирование стратегии развития. Современный инвестиционный принцип в инновационной сфере подразумевает соответствие конкурентоспособности нововведения и базы его внедрения. То есть в отсталых условиях расширенного воспроизводства не может быть передовых технологий. Государственная экономическая политика предусматривает равные условия регулирования и поддержки. Принцип «равной поддержки» распространяется на инновационную деятельность, НИОКР, информационные сети, инфраструктуру и другие сферы национальной экономики. Это учитывается при принятии решений о направлениях научно-технологического развития по отраслям экономики.

Ссылки:

-

1. Рубахов А.И. Гибкость и устойчивость строительных предприятий. М., 2012.

-

2. Швецов В.А. Разработка моделей и методов управления региональным строительством. М., 2012.

-

3. Там же.

Список литературы Общие принципы согласования управленческих парадигм в строительном комплексе

- Рубахов А.И. Гибкость и устойчивость строительных предприятий. М., 2012.

- Швецов В.А. Разработка моделей и методов управления региональным строительством. М., 2012.