Обстоятельства цензуры и издания "Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения" протоиерея Павла Светлова

Автор: Карпук Дмитрий Андреевич

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Апологетика: история и современность

Статья в выпуске: 3 (7), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании сохранившегося архивного дела (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3126. «По донесению Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета о разрешении к напечатанию рукописи священника П. Светлова») рассматривается история цензуры и издания первого и второго томов «Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения» священника, впоследствии протоиерея Павла Светлова. Из материалов дела видно, что первый том его рукописи подвергся самой тщательной цензуре со стороны высшей церковной власти. Данный том рецензировали член Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета архимандрит Василий, а также член Учебного комитета при Св. Синоде протоиерей Александр Лебедев и архиепископ Новгородский, впоследствии митрополит Киевский Феогност (Лебедев). Именно отзыв архиерея стал наиболее важным в деле разрешения рукописи к печати. Анализ сохранившихся в архивном деле отзывов позволяет выяснить, с одной стороны, на что обращала внимание духовная цензура при проверке богословских сочинений, а с другой - от чего готов был отказаться автор работы, а что, наоборот, готов был активно отстаивать и всячески защищать.

Духовная цензура, православное богословие, апологетика, основное богословие, санкт-петербургский духовно-цензурный комитет, св. синод, учебный комитет, "опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения", митрополит феогност (лебедев), протоиерей павел светлов, протоиерей александр лебедев

Короткий адрес: https://sciup.org/140294179

IDR: 140294179 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_3_17

Текст научной статьи Обстоятельства цензуры и издания "Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения" протоиерея Павла Светлова

About the author : Dmitry Andreevich Karpuk

Candidate of Theology, Associate Professor of Church History at St. Petersburg Theological Academy, Editor-in-Chief of the Bulletin of the Historical Society of St. Petersburg Theological Academy.

Article link : Karpuk D. A. Circumstances of Censorship and Publication of Opyt apologeticheskogo izlozheniia pravoslavno-khristianskogo veroucheniia ( An Attempt of an Apologetic Presentation of the Orthodox Christian Doctrine ) by Archpriest Pavel Svetlov. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2020, no. 3 (7), pp. 17–36.

В «Полном Православном богословском энциклопедическом словаре», изданном в 1913 г., протоиерей Павел Светлов назван «выдающимся русским богословом»1. Однако, несмотря на то, что отдельные сочинения и взгляды отца Павла подвергались разбору в общих и даже специальных аналитических работах2, следует в целом признать, что на данный момент в отечественной историографии, к сожалению, не существует полноценного и всестороннего труда, посвященного анализу богословских взглядов и церковнообщественной деятельности протоиерея Павла Светлова, одного из ключевых специалистов по апологетике в русской отечественной богословской науке на рубеже XIX–XX вв. В данной статье рассмотрен всего лишь один конкретный эпизод, связанный с цензурой

Протоиерей Павел Светлов

и изданием двух томов «Опыта апологетического изложения православнохристианского вероучения» отца Павла. Примечательно, что сам автор определял свой труд как «догматико-апологетический»3.

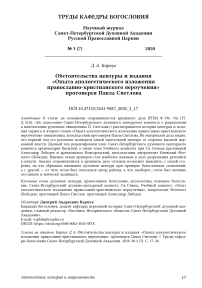

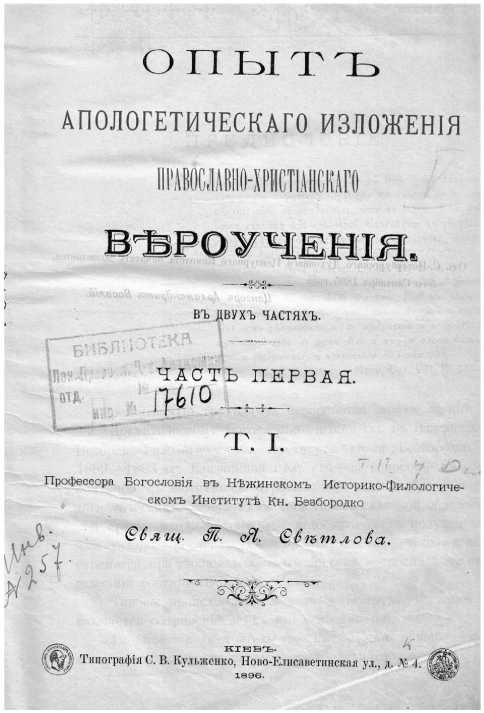

В 1896 г. свет увидел первый том «Опыта» священника Павла Светлова, тогда профессора богословия Нежинского историко-филологического института князя Безбородко. Еще через два года, в 1898 г., вышел второй том. Вне всякого сомнения, для апологетической науки эти издания стали определенным событием4. Кроме того, автор подготовил к изданию и третий том, который так и не увидел свет в связи с запретом на издание по цензурным соображениям5. Причины этого запрета предполагается рассмотреть в отдельной статье. В данном случае хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что и первый том «Опыта» отца Павла вызвал серьезную критику со стороны духовных цензоров.

Свой рукописный труд в семи тетрадях отец Павел представил на рассмотрение Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета, член которого архимандрит Василий в марте 1894 г. написал положительный отзыв. Цензор столичного комитета признал, что содержание рассмотренного им сочинения «вполне соответствует заглавию, изложено языком литературным и согласно с учением Православной церкви»6. В контексте последовавших после этого событий последнее утверждение выглядит особенно важным и ценным.

15 марта данный положительный отзыв вместе с самой рукописью, в соответствии с действовавшим духовно-цензурным законодательством7, были направлены на рассмотрение в Св. Синод. В подобных случаях высший церковный орган мог направить сочинение (и, за исключением единичных случаев, практически всегда направлял) на дополнительную экспертизу какому-нибудь узкому специалисту или правящему архиерею, в том числе и члену Синоду. В данном случае сочинение отца Павла 7 апреля было передано на дополнительное цензурирование / рецензирование в Учебный комитет8, который тогда возглавлял протоиерей Алексий Парвов (в свое время преподававший в Санкт-Петербургской духовной академии именно основное богословие9). Сам отец Алексий не стал рецензировать данную работу. Сочинение священника Павла Светлова рассмотрел выпускник Московской духовной академии, магистр богословия протоиерей Александр Лебедев, довольно известный к тому времени духовный писатель и богослов10. В целом положительный — правда, не без некоторых критических замечаний — отзыв отца Александра был рассмотрен на заседании Учебного комитета уже в следующем году — 11 января 1895 г. (журнал № 7). Итоговое решение Учебного комитета, благожелательное для автора, было направлено на рассмотрение Св. Синода11.

В представленном сочинении, по словам протоиерея Александра Лебедева, содержалось изложение догматов православной веры с защитой от возражений и нападок «со стороны разных учений и воззрений, как-то: пантеизма, дуализма, деизма, философии, рационализма и разных теорий, порождаемых естествоведением (напр., теории Дарви-на)»12. Цензор обратил внимание, что догматическое учение излагается кратко, а защита ведется пространно, с особенным старанием дать на встречающиеся в литературе возра-

Протоиерей Александр Лебедев

жения обстоятельное разъяснение и исчерпывающее опровержение. Цензор

не преминул подчеркнуть, что «изложение положительного учения согласно с учением православной церкви, равно и опровержение составлено по духу православного учения»13. Внешние приемы изложения состояли в том, что сперва предлагалось краткое изложении того или другого догмата веры, а затем под заглавием «разъяснение» следовал разбор возражений. Первое автор обещал напечатать крупным шрифтом, а второе — мелким. Обещание, как видно из содержания изданной книги, автор сдержал. Что же касается замечаний, которые не были отмечены духовно-цензурным комитетом, но на которые обратил внимание отец Александр, то их общее количество составило семь пунктов. Причем все они были настолько конкретными, что на их исправление у автора ушло бы минут 10–15, поскольку нужно было или что-то просто зачеркнуть, или только заменить какое-нибудь неудачное выражение или тот или иной термин.

Так, например, отцу Александру не понравилось, как на 10 странице своего предисловия отец Павел довольно резко отзывался о богословствовании светских людей, включая сюда и славянофилов: «Опыт показал, — пишет он, — бесплодность у нас светского богословского диллентантизма, даже в тех случаях, когда он старался держатся на твердой почве православия и прислушивался к авторитетному голосу церкви (славянофильское богословие)»14. По мнению члена Учебного комитета, подобного рода отзыв по отношению к таким славянофилам, как Киреевский, Хомяков, Самарин, является несправедливым. В печатном варианте книги, как видно, этой жесткой характеристики уже

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется, 5-го Сентября 1895 года.

Цензора Архимандритъ Василш.

«Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения». Т. 1.

не имеется15. Однако критическое отношение отца Павла к так называемым светским богословам, которое он попытался обозначить в своем труде, как кажется, заслуживает внимания хотя бы для характеристики взглядов самого автора. Заканчивался отзыв словами цензора о том, что труд отца Павла будет весьма полезным пособием в первую очередь для представителей светской интеллигенции, ищущих общения с Православной Церковью: «По исправлении указанных выражений издание в свет этого сочинения не будет излишним в нашей духовной литературе. Оно назначается для таких светских образованных читателей, которые еще не утратили расположения к духовному чтению, занимаются богословскими вопросами и интересуются движением богословской науки; для таких читателей оно будет полезно»16.

Отзыва Учебного комитета было вполне достаточно для принятия Сино-

дом окончательного решения. Однако по непонятным причинам рукопись священника Павла Светлова была отдана на рассмотрение еще одному цензору, в роли которого теперь выступил архиепископ Новгородский, впоследствии митрополит Киевский Феогност (Лебедев)17. О причинах назначения еще одного эксперта можно только догадываться. Возможно, что кому-то из членов Синода или синодальных чиновников, курировавших это направление, отзыв Учебного комитета показался слишком мягким, возможно, что были какие-то другие причины. Как бы то ни было, именно отзыв Новгородского архиерея должен был и стал решающим в этом деле.

Работа отца Павла вместе с отзывом цензурного комитета и журналом Учебного комитета преосвященному цензору были направлены 25 января 1895 г.18 Архиепископ Феогност самым тщательным образом просмотрел рукопись и свой отзыв написал и представил меньше чем через месяц — 20 февраля 1895 г. Владыка, отметив всего лишь одной строкой положительные моменты сочинения («При чтении сочинения

Митрополит Феогност (Лебедев)

священника И. Я. Светлова “Опыт

апологетического изложения православно-христианского вероучения , — сви- детельствующего о силе и плодотворности его мышления и о широких его познаниях, усмотрены мною в нем, следующие недостатки…»19), недостаткам посвятил целых восемь пунктов своего довольно пространного отзыва. В отличие от семи пунктов члена Учебного комитета эти замечания были более серьезными и основательными.

К счастью для исследователей, в выявленном архивном деле сохранились (что случается, к сожалению, очень редко) не только отзывы протоиерея Александра Лебедева и архиепископа Феогноста, но и ответ-комментарий священника Павла Светлова. Анализ данных документов позволяет увидеть, на что прежде всего обращали внимание цензоры, что чаще всего подвергалось критике, а также как на эти недочеты смотрел сам автор, от чего он, согласившись с критикой, действительно, отказался, а что попытался отстоять.

В вводной части своей объяснительной записки, являющейся комментарием по поводу сделанных правок, священник Павел Светлов уверяет духовную цензуру, что все сочинение им тщательно пересмотрено и исправлено согласно замечаниям, указанным, в первую очередь, в отзыве архиепископа Феогноста. Также автор следовал всем «компетентным указаниям» члена Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета, который вносил правки и делал пометки непосредственно в тексте рукописи. В результате, «некоторые части рукописи потребовали новой сплошной переписки, а прочие исправления удалось сделать на прежней рукописи без вреда для ее четкости»20. Остается только догадываться, что представляла собой эта самая рукопись на заключительном этапе редактирования со всеми многочисленными авторскими исправлениями, цензорскими замечаниями и другими различного рода пометками.

В первом пункте своих претензий владыка ограничился общим замечанием, согласно которому во многих местах сочинения мысли были изложены темно и неудобопонятно. Отец Павел попытался, с одной стороны, исправить неудачные выражения, с другой стороны, некоторые словосочетания и даже предложения, вызвавшие нарекания, он просто удалил. Совершенно очевидно, что в данном случае речь шла всего лишь о некоторой стилистической не-ряшливости21. Протоиерей Александр Лебедев ограничился едва не единственным указанием на стилистическую небрежность. Так, на 366 странице рукописи ему не понравилось выражение: «Целые миры, кишащие вокруг него, т. е. человека, закрыты для него». Эту фразу он снабдил следующим комментарием: «О червях и подобных живых существах можно так выразиться, но о мирах неудобно. Автор хотел выразиться образно, но образности никакой не вышло»22.

Во втором пункте архиепископ Феогност обратил внимание на использование автором нерусских терминов, заимствованных из различных областей научного знания. Так, критике было подвергнуто использование следующих слов: труизм, апоскопиология, гипостазирование, геоцентризм. Подчеркнем, что это те слова, которые были указаны непосредственно в отзыве в качестве примера, но были и те, которые цензор пометил непосредственно в тексте рукописи. Преосвященному цензору не понравилось, что некоторые из научных терминов были применены по отношению к Богу. Так, критике было подвергнуто выражение: «Бог трансцендентен миру, Дух Святый имманентен Слову Божию». Само собой разумеется, эти термины («трансцендентный», «имманентный» и др.) следовало, по мысли автора отзыва, заменить на более понятные эквиваленты. Не понравилось цензору и то, что простые мысли в сочинении выражались в научной форме с употреблением нерусских терминов: «Мысль, что библейское повествование о начале мира служит основанием христианского Богопочитания автор выражает так: Это повествование служит базисом христианского теизма; говоря о действиях злых духов на природу и жизнь человеческую называет их трансцендентным, а бесноватость называет супранатуральное»23. Отвечая на эту критику, священник Павел Светлов

Примечательно, что протоиерею Александру Лебедеву также не понравилось выражение: «Св. Дух имманентен Слову Божию». В своей рецензии он указал, что слово «имманентен» следует заменить другим, более вразу-мительным25. Правда, каким именно, уточнять не стал, оставив разрешение данного вопроса на усмотрение автора.

Конечно, архиепископ Феогност не был сам по себе инициатором борьбы с иностранной терминологией в русском богословии. В данном случае речь идет скорее об исполнении воли и соответствующих распоряжений Св. Синода. Стоит вспомнить пресловутый указ Св. Синода от 23 февраля 1889 г. за № 633, в котором еще не говорилось о чрезмерном увлечении академическими профессорами иностранными словами, однако свобода богословской науки была определенно сужена26. В 1895 г., когда произошел скандал с защитой священником, впоследствии протопресвитером военного и морского духовенства Евгением Аквилоновым27 магистерской диссертации, вышел новый указ Св. Синода от 4 февраля 1895 г. за № 442. В нем констатировалась следующая ситуация: «Увлечение пособиями протестантскими имеет влияние и на язык сочинений, делая его отвлеченным и темным, и вводя в оный свойственные немецкой речи обороты и выражения, причем часто общепонятные слова заменяются малопонятными, иностранными»28. В результате, Синод предписал: «Постоянно и строго внушать всем студентам (в данном случае в указе речь шла о студентах духовных академий. — Д. К.), чтобы сочинения свои излагали языком чистым, точным и предмету соответствующим, а иностранные слова употребляли бы тогда, когда настоит в том неизбежная надобность»29. Если обратить внимание на даты, то будет видно, что указ по ситуации с диссертацией отца Евгения вышел 4 февраля 1895 г., а отзыв владыки Феогноста по поводу рукописи отца Павла был написан 20 февраля того же 1895 г. Другими словами, борьбы с «тлетворным» влиянием и даже засильем иностранных терминов велась на самом высшем церковном уровне в одно и тоже время. Примечательно, что в том же 1895 г., 6 мая, владыка Феогност, будучи архиепископом Новгородским, был назначен постоянным членом Св. Синода.

Что же касается бесноватости, то объяснение отца Павла по этому пункту было следующим: «Действительно, бесноватость нельзя называть супранату-ральною, и потому в сочинении называется супранатуральною не самая бесноватость, а одна теория, ее объясняющая»30.

Замечание, обозначенное во втором пункте отзыва архиепископа Феогноста, как кажется, самым серьезным образом отразилось на содержании введения к первому тому «Опыта». Если обратиться к тексту на страницах XII и XIII, то там можно увидеть самую настоящую апологию использованию иностранных терминов. Так, например, автор пишет: «Насколько наука и ее истины суть общее достояние всех народов, настолько неизбежно и научный язык должен иметь характер международный. Совершенное отречение от употребления иностранных слов поэтому равносильно было бы, пожалуй, отречению от научного мышления и литературно-научной речи, особенно в виду того, что некоторые слова, как: физика, метод, идея, канонический, прогресс, позитивизм, организм и т. п. не имеют себе соответствующих слов ни в каком языке. Они предполагаются известными всем, получившим общенаучное образование, и речь с такими и под. словами не может звучать в образованной среде, как ей непонятная и чужая»31.

Далее отец Павел для защиты своего тезиса о том, что иностранные термины могут быть использованы на страницах богословских сочинений, обращается к содержанию опубликованных курсов по догматическому богословию архиепископа Филарета (Гумилевского) и епископа Сильвестра (Малеванско-го), приводя весьма подробный перечень использованных этими авторитетными авторами иностранных слов с указанием даже страниц! Само собой разумеется, для обычного читателя при внимательном чтении этой части введения вряд ли будет понятно, почему автор с такой подробностью вдруг остановился на раскрытии в общем-то само собой разумеющегося положения. Зачем доказывать очевидные вещи с приведением целой страницы слов из трудов по догматическому богословию? Совершенно очевидно, что этот текст был ответом — и ответом, надо признать, несколько даже жестким и одновременно с этим аргументированным — архиепископу Феогносту в частности и духовной цензуре в целом. Правда, при этом отец Павел поспешил уверить читателя, а значит, и цензуру, что использование иностранных терминов не является для ученого богослова некой самоцелью: «Книга наша делает строгое различение между необходимым употреблением слов по требованиям краткости и точности литературной речи и суетным употреблением их из какого-то стремления к щегольству учеными мудреными словами у недоучек, старающихся придать себе вид учености, или у некоторых светских особенно, писателей из дурно-развитого литературного вкуса»32. Что же касается даты написания введения, которая указана в книге (27 января 1894 г.), то она не должна вводить читателя в заблуждение. Совершенно очевидно, что окончательный, не только исправленный, но и дополненный вариант введения был написан уже после сделанных цензурой замечаний.

В третьем пункте своих замечаний владыка Феогност, отмечая, что «в понятиях и суждениях замечается по местам недостаток раздельности и сбивчивость», останавливается на трех конкретных пунктах: а) в разделе об идее о Боге и о религиозном чувстве, непонятно («приходишь в недоумение»), что важнее, и что служит основанием богопознания: врожденная ли идея о Боге или религиозное чувство; б) смешаны Священное Предание и голос Церкви; в) ошибочно утверждается, что источник богодухновенности — Церковь и действующий в ней Дух Божий. Отвечая на первое замечание, отец Павел указал, что недостаток раздельности и сбивчивость в суждениях о религиозном чувстве как источнике богопознания устранен, главным образом, за счет исправления отдельных выражений, а также за счет составления примечания с разъяснением смысла слова «идея». При этом были использованы сочинения профессора В. Д. Кудрявцева как наиболее авторитетного ученого и специалиста по данному вопросу. Также отец Павел в своей объяснительной записке поспешил уверить цензуру, что «для читателей, желающих себе лучше уяснить учение, эта ссылка не бесполезна»33. Действительно, в печатном варианте книги имеется довольно подробная сноска, в которой упоминаются труды профессора В. Д. Кудрявцева «Религия, ее сущность и происхождение», «Источники идеи Божества» и «Метафизический анализ богословского познания»34. Впечатление от раздела («трактата») о Предании, в котором были смешаны Предание и голос Церкви, по словам отца Павла, было сглажено благодаря исправлению нескольких неудачных фраз и, опять же, специальному примечанию. В данном случае автор даже выразил особую благодарность духовно-цензурному комитету, обратившему внимание на эти места своими замечаниями. Правда, при этом отец Павел попытался себя реабилитировать, отметив, что первопроходцев в разработке этого непростого и, одновременно с этим, важного вопроса до него практически не было: «В сущности трактат мой есть первый опыт нелегкого дела раздельного и ясного изложения учения о предании, где бы предание и голос Церкви не смешивались. Теперь, благодаря компетентным указаниям, он получил более исправленный вид»35. Учение же об отношении Церкви к Св. Писанию получило правильное выражение за счет исправления неточных фраз, подчеркнутых цензором.

Что касается сбивчивости в понятиях, на что также обратил внимание и протоиерей Александр Лебедев, то к этому роду недостатков можно отнести следующие замечания. Во-первых, цензору не понравилось выражение: «Свобода Бога однако заполнена определенным этическим содержанием». Отец Александр в своем отзыве подчеркнул, что это совсем не богословское выражение. Во-вторых, критику вызвало еще одно утверждение отца Павла: «Если вообще благость без справедливости не может быть благостью, то благий и неправедный Бог не был бы благим (здесь и ниже выделено цензором. — Д. К. )». Комментируя эту фразу, отец Александр пишет: «Мысль автора усматривается, но она не благоприлично выражена. Строго говоря, таких предположений в учении о Боге и строить нельзя». Наконец, по поводу притязаний неверующей науки — как ее характеризует автор книги, — предъявляемых повествованию Моисея о сотворении мира, в рукописи изначально было написано: «Навязав Бытописателю намерение, ему не принадлежащее, изложить историю всего мира, мы естественно найдем в его повествовании недостатки. Главный недостаток — неполнота, еще больший и неоспоримый — понятие о мире, свойственное простому чувственному воззрению, поправляемому наукой». Комментарий отца Александра, как кажется, не лишен оригинальности, хотя, безусловно, и не бесспорен: «Пусть находят недостатки неверующие ученые, но нам обобщать себя с ними не следует»36.

В следующем, четвертом, пункте замечаний архиепископа Феогноста, включающем в себя также три конкретных пункта, собраны мысли отца Павла, противоречащие, по утверждению цензора, учению Православной Церкви. Во-первых, согласно замечанию владыки, отец Павел ошибался, когда утверждал, что некоторые книги («писания») Священного канона не принадлежат апостолам или пророкам или вообще каким-либо лицам Священной истории. В качестве примера отец Павел в своей рукописи приводил книгу Иова. Во-вторых, цензор раскритиковал тезис, согласно которому невозможность греха не может быть приписана даже ангелам. Примечательно, что на это обратил внимание и член Учебного комитета протоиерей Александр Лебедев37. В-третьих, владыке Феогносту не понравилось, что отец Павел считал неправильной и противной понятию о Боге мысль о том, что Бог шестым днем закончил творение мира. Комментируя эти замечания, отец Павел поспешил уверить духовную цензуру, что только вследствие недостаточной точности и продуманности фраз и слов некоторые места в рукописи производят впечатления, будто бы в них заключаются мнения, несогласные с учением Церкви. По словам отца Павла, «впечатление это устраняется исправлением фраз, некоторыми дополнениями и разъяснениями в примечаниях и др. способами»38. Отвечая на первое замечание, автор пишет, что в сочинении «нет уже мысли, что в каноне Св. Писания обретаются книги, не принадлежащие или пророкам, или апостолам, или кому-либо вообще из известных в Свящ. истории благочестивых мужей: все книги принадлежат этим лицам, а Церковь — надежнейшее ручательство за это»39. Т. е. в данном случае отец Павел отказался вступать в дискуссию, а просто зачеркнул в рукописи соответствующие места. Содержание православного учения о состоянии нравственной свободы ангелов и возможности ее уклонения ко злу по тварности или ограниченности ангельской природы теперь было максимально приближено к содержанию соответствующего раздела из «Догматического богословия» митрополита Макария (Булгакова). Кроме того, для раскрытия этого пункта учения об ангелах отец Павел активно использовал «Точное изложение Православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина. Мысль же о том, что «Бог шестым днем закончил творение мира, следует считать неправильной и противной понятию о Боге», теперь излагалась как чужая гипотеза, к которой автор якобы не имеет никакого отношения («в отношении к которой автор не занимает никакого решительного положения и замечаниями о ней он оставляет место самим читателям правильно оценить ее»40).

Замечания, содержащиеся в пятом пункте, были, надо полагать, самыми безобидными для автора. Так, в рукописи говорилось что Дух Святый во время крещения Иисуса Христа почивал на Крещаемом, а о нисхождении Духа Святого на Иисуса Христа ничего не было сказано («умалчивалось»). Также в одном отрывке из книги пророка Исаии говорилось о Навуходоносоре Вавилонском, в то время как у автора сказанное о Навуходоносоре ошибочно было приписано царю ассирийскому. Священник Павел Светлов внес необходимые исправления и никак не стал комментировать эти неточности в своей записке.

В шестом пункте архиепископ Феогност собрал все авторские «особые мнения», для которых, по мнению цензора, не имелось достаточных оснований. Так, архиерею не понравилось мнение, что «сатана не тотчас был низринут с неба, но имел некоторое время особое место на небе, отдельно от добрых ангелов, служа и в качестве злой твари воле Божией, как орудие Божественных судов и казней Божиих над людьми; на основании слов Иисуса Христа “видех сатану, яко молнию, с небесе падша”, говорится, что сатана был низвергнут с неба на землю при рождении Иисуса Христа; изгнание и низвержение диавола с неба, как и с земли, нельзя представлять — совершенно полным»41. В итоге, отец Павел все сведения по указанным в отзыве пунктам вообще исключил из книги. Также владыке не понравилось, что в словах книги Бытия «в начале сотвори Бог небо и землю» под небом «нельзя разуметь мир невидимый, ангельский, а надобно понимать только часть физического субстрата мира»42. После правки приводимое толкование «неба» отец Павел также отказался брать на себя и привел его в кратком обзоре наряду с другими толкованиями, сам не примыкая ни к какому из них. Правда, в сопровождающих обзор замечаниях отец Павел, по его собственному признанию, все же слегка наметил правильную оценку толкований. В этом разделе своего отзыва владыка Феогност вновь обратился к вопросу о дне творения: «Понимание геологией дня творения в смысле целого периода времени и православным богословием в смысле суток имеет за себя основания научные и чисто библейские; для бесспорного решения вопроса о дне творения нет данных в откровении и этот вопрос безразличен в деле веры и спасения»43. Отвечая на это замечание, отец Павел указал, что теперь это мнение приводится наряду с другими толкованиями. Более того, все замечания преосвященного цензора в данном разделе его отзыва вынудили отца Павла — как он сам признался не без сожаления — отдел особых, лично ему принадлежащих мнений совсем исключить из книги: «Не осмеливаюсь брать на себя то, что более знающим, чем я, признано недостаточно обоснованным»44. Правда, при желании в этом и некоторых других местах записки священника Павла Светлова можно увидеть если не сарказм и горькую иронию, то некоторое недовольство автора рукописи сделанными цензурой замечаниями.

Определенный интерес вызывает седьмой пункт, в котором архиепископ Феогност отметил, что в тексте рукописи научные гипотезы о беспредельности материального бытия или видимого мира, о бесконечности Вселенной, об обитаемости небесных тел, т. е. планет, о беспредельности мира разумных существ признаются автором вполне истинными. Другими словами, отец Павел в первоначальном варианте своей книги допускал возможность существования инопланетян45. Однако после вышеприведенной критики цензора мнение о беспредельности и населенности видимого мира было совершенно устранено из сочинения, как равно и мнение о беспредельности мира разумных существ. Однако сам трактат, пусть и в сокращенном виде, все же остался в рукописи, правда, также теперь без особого авторского мнения: «Я отказываюсь, — пишет отец Павел, — произносить решительное и утвердительное слово по этому вопросу, где мы лицем к лицу с областью только гаданий, вероятности. Мнение о гипотезе я высказываю только со стороны и отказываюсь выражать здесь, как и в других местах, свои личные симпатии и антипатии»46.

Замечания, обозначенные в восьмом пункте, вновь больше касались стилистических ошибок и вообще авторского стиля («слог в сочинении не отличается легкостью»). Также владыка обратил внимание, что местоимение «он» в тексте употреблялось так часто, что нужно каждый раз необходимо было внимательно искать, к какому существительному оно относится. После внесения исправлений отец Павел уверил цензуру, что неисправности в слоге и употреблении местоимения «он», указанные и ясно отмеченные в тексте, устранены «при всей чрезвычайной трудности такого рода работы»47.

Итоговый вердикт владыки оказался довольно строгим, но не безнадежным для автора: «Вообще, чтобы сочинение священника Светлова могло принести истинную пользу, оно прежде напечатания должно быть тщательно пересмотрено и значительно исправлено во многих местах»48.

В своей записке священник Павел Светлов дважды жаловался на состояние здоровья49, которое, впрочем, не помешало ему внести все необходимые и довольно многочисленные правки в текст рукописи в кратчайшие сроки. Так, указ Синода о возвращении рукописи для внесения исправлений был подписан 16 марта 1896 г.50 А уже 12 апреля, т. е. меньше чем через месяц51, отец Павел не только внес правки, но и составил подробный отчет-комментарий о проделанной работе (чего, впрочем от него не требовалось; это было сделано по его собственной инициативе). Данное письмо было направлено в Санкт-Петербургский духовно-цензурный комитет, где работу автора над выявленными цензорами ошибками проверил член комитета все тот же архимандрит Василий. Исправленная рукопись получила вполне ожидаемое одобрение со стороны Комитета: «Вторично рассматривавший рукопись цензор архимандрит Василий нашел, что рукопись эта автором исправлена согласно указаниям Высокопреосвященного Феогноста, архиепископа Новгородского, причем при рукописи представлен подробный указатель сделанных автором исправлений, и потому полагал представить рукопись вновь на благоусмотрение Святейшего Синода»52.

5 мая 1895 г. текст рукописи был направлен в Синод. В других — практически во всех — подобных случаях члены Синода, вполне доверяя Комитету, одобряли рукописи к печати. Однако на этот раз все было несколько иначе. Текст с правками 12 мая повторно был направлен владыке Феогносту, который согласился пропустить рукопись в печать, хотя и не без замечаний, которые он указал во второй своей рецензии от 15 июля того же 1895 г.: «Хотя священником Светловым не исправлено всего того53, что следовало по определению Святейшего Синода, последовавшего вследствие первого моего отзыва; тем не менее я признавал бы возможным разрешить напечатание сочинения его, но с тем, чтобы совершенно исключена была из сочинения помещенная в III части оного от 694 стр. до 720 — статья “Границы видимого мира”, как проводящая мнение о бесконечности и беспредельности видимого мира и его обитаемости, основанная на научном умозрении и не имеющая оснований ни в Священном Писании, ни в Священном Предании, какое притом мнение едва ли может примирить с тем убеждением, что один Господь бесконечен и беспределен»54. В итоге, Синод на основании этого отзыва владыки Феогноста разрешил рукопись к печати, но за исключением раздела о границах видимого мира. Соответствующий указ был подписан 31 августа 1895 г. В 1896 г. первый том «Опыта» наконец увидел свет. Книга была напечатана в Киеве в типографии С. В. Кульженко.

Через год в Санкт-Петербургский духовно-цензурный комитет поступил второй том «Опыта» священника Павла Светлова (также в 7 тетрадях). В этот раз рукопись рассматривал архимандрит Климент. В итоговом решении Комитета было отмечено следующее: «Рассматривавший рукопись цензор архимандрит Климент нашел, что означенный труд представляет попытку ответить назревшей потребности в богословской литературе, пригодной для чтения в светской интеллигентной среде по языку, изложению, приемам и общему характеру и, будучи совершенно апологетического характера, послужит для интеллигентных читателей переходом к чтению специально догматической литературы, — и что ученый автор, как богослов, стоит на твердой почве православной Вселенской Церкви»55. Некоторое удивление вызывает последняя фраза. Складывается впечатление, что после цензурной истории с первым томом кто-то стал сомневаться в православии профессора богословия (!) священника Павла Светлова.

Далее сочинение отца Павла было направлено в высший церковный орган. В канцелярии Св. Синода решение Комитета и рукопись автора были получены 17 мая 1897 г. После непростой истории с цензурой первого тома можно было бы ожидать, что и на этот раз сочинение будет подвергнуто строгому рассмотрению и будет направлено не одному, а сразу нескольким цензорам. Однако на этот раз никто не стал чинить каких бы то ни было

Отъ С.-Петерб. Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется С.-Петербургъ, 7 Октября 1897 г.

Старгигй Цензоръ Архимандритъ Климентъ.

препятствий, и книга была пропущена к печати Синодом без назначения дополнительных цензоров, только на основании решения Комитета! Правда, решение это было вынесено лишь в сентябре 1897 г., т. е. спустя четыре месяца после получения рукописи. С другой стороны, учитывая несрочный характер дела, а также последовавший летний период, в этом нельзя увидеть чего-то удивительного и экстраординарного. В данном случае хотелось бы обратить внимание на следующий пункт из текста синодального указа: «Святейший Синод определяет: означенную рукопись разрешить к напечатанию, о чем, с возвращением рукописи для надлежащих распоряжений, и послать названному Комитету указ, обратив его внимание на то, что при издании I тома упомянутого сочинения

опытъ

■ С.-ПЕПРБУРГСКО

К1евъ, тип. Импкрлтогскаго Увив. Св. Владим. И. Т. Корчакъ-Новицкаго.

АПОЛОГЕТИЧЕСКОГО ИЗЛОЖЕНЫ

ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТ1АНСНАГО

' ‘ •‘•въ дтъ ЧАОТЯХЪ.

" ^ЧАЯТЬ ВТОРАЯ.

бблгц. Si. сЯ ©бт^тлоб^. У

Профессора богослов1я въ Университет^ Св^«№^6г“

— '^БИНШОТЕКА,

Томъ II. 7381

П0НКР0Л0Г1Я И ХРИСТ0Л0Г1Я.

«Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения». Т. 2.

в оглавлении неправильно оставлен заголовок 2-го пункта разъяснений к III параграфу II отделения

“Границы видимого мира”, тогда как в изложении этот пункт, согласно указу Святейшего Синода от 31 августа 1895 года за № 4091, исключен»56. Действи- тельно, если посмотреть на содержание первого тома, то там можно увидеть этот пункт57. Если же перейти непосредственно к тексту, то там указанного в содержании раздела не имеется58. Налицо техническая ошибка, которая невольно отразила ту цензурно-контрольную волокиту, через которую пришлось пройти автору. Это с одной стороны. С другой, — тот факт, что на это обстоятельство двухлетней давности обратили внимание в Синоде

Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко при разрешении уже второго тома, говорит о том, что кто-то или из числа членов Синода, или из числа синодальных чиновников почему-то тщательно следил за сочинениями, а возможно, и вообще всей деятельностью священника Павла Светлова! В таком случае остается только догадываться, почему без тщательного цензурирования был пропущен второй том. К сожалению, рассмотренные официальные архивные документы не позволяют ответить на эти и некоторые другие вопросы, возникшие при изучении данного дела.

Обстоятельства цензуры и издания «Опытов» протоиерея Павла Светлова демонстрируют — например, в контексте истории с присуждением магистерской степени священнику Евгению Аквилонову, — во-первых, что Св. Синод в 1890-х гг. не на словах, а на деле усилил и даже ужесточил контроль за содержанием богословских сочинений. Цензурирование / рецензирование стало не только более серьезным, но и чрезмерно придирчивым. Во-вторых, совершенно очевидно, что борьба со своеобразным протестантско-католическим «терминологическим пленением» стала приобретать крайние и, как кажется, не очень приемлемые формы. И если необходимость использования некоторых терминов действительно можно поставить под вопрос, то требование заменить такие слова как индукция, субъект, позитивизм и т. п., ничего кроме удивления вызвать не может. В-третьих, в связи с усилением цензурного давления — а также, смеем предположить, в силу особенностей характера — отец Павел проявил себя как человек, который, с одной стороны, готов признать свои ошибки и, в случае необходимости, отказаться от некоторых выражений и даже идей, но, с другой, — он точно также готов отстаивать те или иные свои мысли и гипотезы, не всегда оставаясь в рамках объективного академического обсуждения, снисходя до публицистического задора, иной раз опускаясь даже, к сожалению, и до уличной задиристости. Однако — и это следует отнести к достоинствам — протоиерей Павел Светлов, несмотря на возникающие препятствия (с которыми сталкивались многие авторы, но не все смогли их преодолеть), продолжал писать и публиковать в том числе и фундаментальные богословские исследования по острым и актуальным вопросам, в которых так нуждалась и нуждается отечественная, как сейчас уже принято говорить, теологическая наука.